今年もNPWA会員の皆さんの活動振りは多種多様です。学術ニュースは、①超高齢期における認知機能低下とアルツハイマー病では異なる認知特性の発見、②DeepMindの最新AIエージェント『AlphaEvolve』、➂下畑先生からの最新医学情報です。

1.2025年5月の活動状況

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

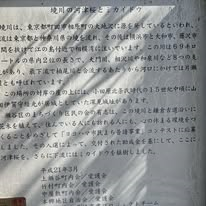

船橋市の中心を流れる海老川の支流の長津川。途中の福像を由縁を解説しながら長津川親水公園へ「ミニトリップ」 街歩きは大好きメンバー 今日も賑やかです。 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜日コース #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #14福像巡り #長津川親水公園 #暑熱順化

船橋市の中心を流れる海老川の支流の長津川。途中の福像を由縁を解説しながら長津川親水公園へ「ミニトリップ」 街歩きは大好きメンバー 今日も賑やかです。 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜日コース #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #14福像巡り #長津川親水公園 #暑熱順化

・杉浦 伸郎さんの投稿

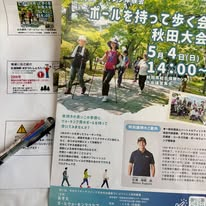

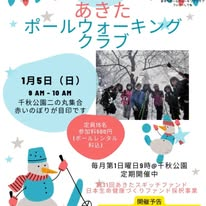

ポールウォーキング秋田大会無事終了しました。心配された雨もあがり最高のコンディションで臨むことが出来ました。これも秋田ポールウォーキングクラブの皆さんの素晴らしいチームワークの賜です。馴染みのコーチ陣も全国から駆けつけてくれ楽しいセッションとなりました。この場をお借りして関係者の皆さんコーチ陣の皆さんに心より敬意と感謝を申し上げます。来年は3daysセッションとなりそうです。美の国秋田からしばらくは目が離せませんよ〜

ポールウォーキング秋田大会無事終了しました。心配された雨もあがり最高のコンディションで臨むことが出来ました。これも秋田ポールウォーキングクラブの皆さんの素晴らしいチームワークの賜です。馴染みのコーチ陣も全国から駆けつけてくれ楽しいセッションとなりました。この場をお借りして関係者の皆さんコーチ陣の皆さんに心より敬意と感謝を申し上げます。来年は3daysセッションとなりそうです。美の国秋田からしばらくは目が離せませんよ〜

・田村 芙美子さんの投稿

5/4 はじめての秋田。秋田ポールウォーキング大会で来ています。内容充実の素晴らしいイベントに感動しました。懇親会①まで参加して、ホテルの温泉・サウナで寛ぎました。明日は観光です。詳細は帰鎌してから。不思議なご縁やハプニングもいっぱい💦

5/4 はじめての秋田。秋田ポールウォーキング大会で来ています。内容充実の素晴らしいイベントに感動しました。懇親会①まで参加して、ホテルの温泉・サウナで寛ぎました。明日は観光です。詳細は帰鎌してから。不思議なご縁やハプニングもいっぱい💦

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

秋田で学んで 歩いて 観た 3日間 楽しかった〜〜 55年振りに秋田へ行ってきました 初日は 「ポールを持って歩く会秋田大会」 に参加 薄緑の芽も初初しい千秋公園を ウォーキングしてきました。 講師3名の講義内容は直ぐに 指導現場で役立つ内容で 参加甲斐がありました 2日目は男鹿を案内して頂き 午後はディスカッション 3日目は 電車の時刻に合わせて 空き時間を市内循環バスで 車窓から秋田市内見物 その後角館に移動して散策 充実の3日間でした。 秋田の皆様 コーチの皆様 お世話になりました ありがとうございました。

秋田で学んで 歩いて 観た 3日間 楽しかった〜〜 55年振りに秋田へ行ってきました 初日は 「ポールを持って歩く会秋田大会」 に参加 薄緑の芽も初初しい千秋公園を ウォーキングしてきました。 講師3名の講義内容は直ぐに 指導現場で役立つ内容で 参加甲斐がありました 2日目は男鹿を案内して頂き 午後はディスカッション 3日目は 電車の時刻に合わせて 空き時間を市内循環バスで 車窓から秋田市内見物 その後角館に移動して散策 充実の3日間でした。 秋田の皆様 コーチの皆様 お世話になりました ありがとうございました。

・田村 芙美子さんの投稿

5/7 連休明けは初夏のような好天。昨夜久々の2泊3日の旅から戻り、くたびれ果てたかと思いきや、逆に元気を貰って帰ってこれたようで 朝からテンションあがっていました。テラススタジオに私の鬼門発見!勢いあまり今日も先週に続けて事故発生。m(__)m(爆) 朝イチのもやし特集をNHK+で観てさっそく購入!

5/7 連休明けは初夏のような好天。昨夜久々の2泊3日の旅から戻り、くたびれ果てたかと思いきや、逆に元気を貰って帰ってこれたようで 朝からテンションあがっていました。テラススタジオに私の鬼門発見!勢いあまり今日も先週に続けて事故発生。m(__)m(爆) 朝イチのもやし特集をNHK+で観てさっそく購入!

・スマイルチームさんの投稿

スマイルチーム。初初夏の遠足。 #ポールウォーキング #健康普及活動 #スマイルチーム #記録 #相模原 #サーフビレッジ #相模原市南区 #遠足 #遠征 #江の島 #20250508音楽: Cutting Kiwisミュージシャン: Rizensun

スマイルチーム。初初夏の遠足。 #ポールウォーキング #健康普及活動 #スマイルチーム #記録 #相模原 #サーフビレッジ #相模原市南区 #遠足 #遠征 #江の島 #20250508音楽: Cutting Kiwisミュージシャン: Rizensun

・田村 芙美子さんの投稿

5/8 朝からFBと取っ組み合い。お昼からは西鎌倉の貯筋クラスへ。このところ気になっているのはウォーキングの歩数だけが相変わらず一人歩きしていること。今日はしっかり中強度運動の大切さを説明・実行してきました。STEP運動や大股歩き、スクワットなどで1日の4Mets運動を見てください!と。 秋田大会からコーチ@男鹿集合写真頂いたのでUPします。「静」と「動」 スマホ充電したまま出掛けて、カメラ登場できなかったので今日の写真に代えて。

5/8 朝からFBと取っ組み合い。お昼からは西鎌倉の貯筋クラスへ。このところ気になっているのはウォーキングの歩数だけが相変わらず一人歩きしていること。今日はしっかり中強度運動の大切さを説明・実行してきました。STEP運動や大股歩き、スクワットなどで1日の4Mets運動を見てください!と。 秋田大会からコーチ@男鹿集合写真頂いたのでUPします。「静」と「動」 スマホ充電したまま出掛けて、カメラ登場できなかったので今日の写真に代えて。

・佐藤 恵さんの投稿

岩手医大の非常勤講師2年目。 慣れないスーツを着て、講義スタート!講義とはいえ、ロコモの片足立ち上がりテストや、スクワット、かかと上げなど、運動指導者が故についつい実技を入れてしまう。 体を動かすと、やっぱり皆さんイキイキしますね!

岩手医大の非常勤講師2年目。 慣れないスーツを着て、講義スタート!講義とはいえ、ロコモの片足立ち上がりテストや、スクワット、かかと上げなど、運動指導者が故についつい実技を入れてしまう。 体を動かすと、やっぱり皆さんイキイキしますね!

・Ruri Nissatoさんの投稿

先月登った今熊山の麓の里山があまりにも素敵だったので 今日は秋川の里山歩きに出かけました。 自然の中を1人であちこち歩き回るのは何て楽しいんでしょう。 地面に腰掛けて、作ってきたお弁当を食べれば聞こえるのは鳥の囀りだけ。。。 頭の中のゴミを捨てるみたいにスッキリ😆 里山を楽しんだ後、数十年来行ってみたかった喫茶店「むべ」に とうとう❗️寄ってみた💕💕 すると💦 「どこから来たの?」「バス停まで散策路があるのよ!私近所だから案内してあげるわ!」 と、お客さん達がみんな楽しくて、ワイワイと遊歩道を案内してくださった。 熊に注意⚠️って書いてあるけどぉ😆 今日はひとり旅を楽しみたかったのに😅 どうしてこうなっちゃうの⁉️😆あはは🤣 「私の家、あそこなの、青い瓦の。今度来たら寄ってね❗️」って、バス停まで送ってくれた。 「またねーーー!」って手を振って見送ってくださり。 知らない街歩きが ふるさとになったような 想定外の日になりました😊 有り難いことです🌸

先月登った今熊山の麓の里山があまりにも素敵だったので 今日は秋川の里山歩きに出かけました。 自然の中を1人であちこち歩き回るのは何て楽しいんでしょう。 地面に腰掛けて、作ってきたお弁当を食べれば聞こえるのは鳥の囀りだけ。。。 頭の中のゴミを捨てるみたいにスッキリ😆 里山を楽しんだ後、数十年来行ってみたかった喫茶店「むべ」に とうとう❗️寄ってみた💕💕 すると💦 「どこから来たの?」「バス停まで散策路があるのよ!私近所だから案内してあげるわ!」 と、お客さん達がみんな楽しくて、ワイワイと遊歩道を案内してくださった。 熊に注意⚠️って書いてあるけどぉ😆 今日はひとり旅を楽しみたかったのに😅 どうしてこうなっちゃうの⁉️😆あはは🤣 「私の家、あそこなの、青い瓦の。今度来たら寄ってね❗️」って、バス停まで送ってくれた。 「またねーーー!」って手を振って見送ってくださり。 知らない街歩きが ふるさとになったような 想定外の日になりました😊 有り難いことです🌸

・田村 芙美子さんの投稿

5/9 渋谷教室(今日は階段昇降の体験。下りはポールなしの方がいい!との感想が多かったです。不安定な方は手摺の方が安全かも) 来週はこちらでも 例(秋田)のゲームをしよう。 終了後、一年ぶりの宮下公園(広い面積でビルの屋上にあります)に行ってきました。

5/9 渋谷教室(今日は階段昇降の体験。下りはポールなしの方がいい!との感想が多かったです。不安定な方は手摺の方が安全かも) 来週はこちらでも 例(秋田)のゲームをしよう。 終了後、一年ぶりの宮下公園(広い面積でビルの屋上にあります)に行ってきました。

・スマイルチームさんの投稿

2025.5.6〜10 活動記録 ☺︎活き活き中屋敷 チェアエクササイズ®︎23名 ☺︎健康体操サークルポスター作成 ☺︎PW下見鵠沼海岸 ☺︎ポールウォーキング 鵠沼海岸〜江の島15名 ☺︎スマイルチーム上溝リズムダンス自主練16名 ☺︎Dリーグ観戦&応援 ☺︎青空ポールウォーキング 8名 今年度活動日チラシ作成(包括支援センター) ☺︎ティンカーベル 舞台出演練習 #ポールウォーキング #チェアエクササイズ®︎ #江の島 #Dリーグ #健康体操 #リズムダンス

2025.5.6〜10 活動記録 ☺︎活き活き中屋敷 チェアエクササイズ®︎23名 ☺︎健康体操サークルポスター作成 ☺︎PW下見鵠沼海岸 ☺︎ポールウォーキング 鵠沼海岸〜江の島15名 ☺︎スマイルチーム上溝リズムダンス自主練16名 ☺︎Dリーグ観戦&応援 ☺︎青空ポールウォーキング 8名 今年度活動日チラシ作成(包括支援センター) ☺︎ティンカーベル 舞台出演練習 #ポールウォーキング #チェアエクササイズ®︎ #江の島 #Dリーグ #健康体操 #リズムダンス

・中村 理さんの投稿

佐久ポールウォーキング協会より 5/11〜母の日/PW駒場例会〜でした。 集まった70名越えの参加者の皆さん〜連休疲れもなんのその笑顔☺️☺️でのPW闊歩でした。 @遠藤夫妻AC/さいたま市〜による習ったばかりの丁寧な準備運動で始まり、大塚proのジックリ筋トレ後歩き始め、公園〜牧場と寒さの残る木陰〜暖を求め日向へと楽しい散策でした。 次回は東御市へ足を運び 八重原/明神池散策でため池〜八重原米の水田〜じゃがいも畑・・沿いをPW❗️ 自由参加〜大歓迎‼️#

佐久ポールウォーキング協会より 5/11〜母の日/PW駒場例会〜でした。 集まった70名越えの参加者の皆さん〜連休疲れもなんのその笑顔☺️☺️でのPW闊歩でした。 @遠藤夫妻AC/さいたま市〜による習ったばかりの丁寧な準備運動で始まり、大塚proのジックリ筋トレ後歩き始め、公園〜牧場と寒さの残る木陰〜暖を求め日向へと楽しい散策でした。 次回は東御市へ足を運び 八重原/明神池散策でため池〜八重原米の水田〜じゃがいも畑・・沿いをPW❗️ 自由参加〜大歓迎‼️#

・校條 諭さんの投稿

読売新聞オンラインがポールウォーキング紹介

読売新聞オンラインがポールウォーキング紹介

歩行の不安な人にも向いた前方着地型の方式です。4点支持原理なので姿勢よく安定的に歩けます。秦野市で普及活動に長く取り組んでいる村上政司さんが紹介しています。

ポールウォーキングは日本の整形外科医が開発しました。私は共同開発者の指導者杉浦伸郎さんから2008年頃教わりました。

2本のポールで歩くもうひとつの方法として、ダイナミックに後方に押す4点駆動で歩くノルディックウォーキングがあります。こちらはノルディック(=北欧)という言葉から想像がつくようにフィンランドから伝わってきました。

※紙の新聞には載ってません。

www.yomiuri.co.jp

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

#船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング 2025/5/8 ウォーキングフォームをチェック 撮影時はいつもより 綺麗に歩きます… 普段もそう歩いて欲しいな〜

#船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング 2025/5/8 ウォーキングフォームをチェック 撮影時はいつもより 綺麗に歩きます… 普段もそう歩いて欲しいな〜

・田村 芙美子さんの投稿

JR渋谷駅の動線が大きく変化 将来の東西自由通路整備に向けて土台が形成中 | SHIBUYA X WATCH

JR渋谷駅の動線が大きく変化 将来の東西自由通路整備に向けて土台が形成中 | SHIBUYA X WATCH

・遠藤 恵子さんの投稿

📸【介護予防運動教室レポート】

本日のテーマは「足首を強くして転倒予防」✨ 80代の参加者の方から「1ヶ月前に足首を捻挫して不安がある」とご相談があり、腫れに配慮しながら、足首周りの安全な運動を皆さんと一緒に行いました🦶💪 🔹つま先の上げ下げ

🔹足指グーパー運動

🔹カーフレイズ&つま先上げ

🔹椅子に触れながらの1分間片足立ち 足の感覚を高め、筋力をつけることは、転倒予防や骨粗しょう症対策にもつながります🦴🌿 「タオルやストッキングでもできる運動」も紹介させていただきました。 日々の小さな積み重ねが、10年後の健康を支えます✨

これからも安心・安全・笑顔の運動教室を続けていきます! #介護予防 #転倒予防 #足首強化 #高齢者運動 #地域健康づくり #運動指導 #ゲンキクリエイターケイコ #足指グーパー #片足立ちチャレンジ

📸【介護予防運動教室レポート】

本日のテーマは「足首を強くして転倒予防」✨ 80代の参加者の方から「1ヶ月前に足首を捻挫して不安がある」とご相談があり、腫れに配慮しながら、足首周りの安全な運動を皆さんと一緒に行いました🦶💪 🔹つま先の上げ下げ

🔹足指グーパー運動

🔹カーフレイズ&つま先上げ

🔹椅子に触れながらの1分間片足立ち 足の感覚を高め、筋力をつけることは、転倒予防や骨粗しょう症対策にもつながります🦴🌿 「タオルやストッキングでもできる運動」も紹介させていただきました。 日々の小さな積み重ねが、10年後の健康を支えます✨

これからも安心・安全・笑顔の運動教室を続けていきます! #介護予防 #転倒予防 #足首強化 #高齢者運動 #地域健康づくり #運動指導 #ゲンキクリエイターケイコ #足指グーパー #片足立ちチャレンジ

・新井 恵さんの投稿

スマイルチームポールウォーキング部。 初初夏の遠足。 レッツゴー江の島🗼🏖️ #スマイルチーム #初初夏の遠足 #ポールウォーキング #健康普及活動 #スマイルチーム #記録 #相模原 #サーフビレッジ #相模原市南区 #遠足 #遠征 #江の島 #20250508音楽: Cutting Kiwisミュージシャン: Rizensun

スマイルチームポールウォーキング部。 初初夏の遠足。 レッツゴー江の島🗼🏖️ #スマイルチーム #初初夏の遠足 #ポールウォーキング #健康普及活動 #スマイルチーム #記録 #相模原 #サーフビレッジ #相模原市南区 #遠足 #遠征 #江の島 #20250508音楽: Cutting Kiwisミュージシャン: Rizensun

・スマイルチームさんの投稿

市内某所 介護付き有料老人ホームでの講座。3回コースの1回目。 #スマイルチーム #ポールウォーキング講座 #ウォーキングポールでエクササイズ #地域包括支援センター #記録 #20250513

市内某所 介護付き有料老人ホームでの講座。3回コースの1回目。 #スマイルチーム #ポールウォーキング講座 #ウォーキングポールでエクササイズ #地域包括支援センター #記録 #20250513

・田村 芙美子さんの投稿

5/13 暑くなりました。 暑熱順化で熱中症になりにくい身体づくり!シャワーではなく入浴がお勧めとのこと。今日は15名の出席で広町緑地公園の芝生広場でポールを使ったストレッチや筋トレをたっぷり。体操だけ参加し、後半の山歩きはパスするかたが増えてきたので ゆったり体操をしました。ポールを1本にして動画で拾ったポールさばきも試してみました。歩き組は大桐を見に山を登りました。殆ど咲き終えていましたが上のほうには紫色の綺麗な花が見えました(写真忘れ)

5/13 暑くなりました。 暑熱順化で熱中症になりにくい身体づくり!シャワーではなく入浴がお勧めとのこと。今日は15名の出席で広町緑地公園の芝生広場でポールを使ったストレッチや筋トレをたっぷり。体操だけ参加し、後半の山歩きはパスするかたが増えてきたので ゆったり体操をしました。ポールを1本にして動画で拾ったポールさばきも試してみました。歩き組は大桐を見に山を登りました。殆ど咲き終えていましたが上のほうには紫色の綺麗な花が見えました(写真忘れ)

・遠藤 恵子さんの投稿

✨半年ぶりの再開✨ ステップエアロビクス(踏み台昇降)レッスン再スタート!(前期6回) 💓🦵下肢筋力アップ・心肺機能向上・転倒予防にも効果的な有酸素運動。 💿🎶♬.*゚音楽に合わせて楽しく、安全に体力づくり♪#踏み台昇降運動#脂肪燃焼効果期待�#ステップエアロビクス #有酸素運動 #ロコモ予防 #運動指導

✨半年ぶりの再開✨ ステップエアロビクス(踏み台昇降)レッスン再スタート!(前期6回) 💓🦵下肢筋力アップ・心肺機能向上・転倒予防にも効果的な有酸素運動。 💿🎶♬.*゚音楽に合わせて楽しく、安全に体力づくり♪#踏み台昇降運動#脂肪燃焼効果期待�#ステップエアロビクス #有酸素運動 #ロコモ予防 #運動指導

・田村 芙美子さんの投稿

5/14 あちらでもこちらでも夏日!夏日!の声。まだ5月中旬ですが 日中の暑さは夏のようです。爽やかな朝 今日も北鎌倉。テラススタジオではまず靴の裏チェック。私は外側が減ってガニ股発覚。そしてなんと!今年初めて蚊🦟に刺されました。マットのうえで山の風を感じながらウトウト。

5/14 あちらでもこちらでも夏日!夏日!の声。まだ5月中旬ですが 日中の暑さは夏のようです。爽やかな朝 今日も北鎌倉。テラススタジオではまず靴の裏チェック。私は外側が減ってガニ股発覚。そしてなんと!今年初めて蚊🦟に刺されました。マットのうえで山の風を感じながらウトウト。

・遠藤 恵子さんの投稿

【足裏健康講座】 ~セラピーの視点で整え、運動の視点で動かす~ イレギュラーなお仕事無事終了! 午後は集まりにくいと聞いておりましたがなんと!20名の方にご参加いただきました!! 終始賑やかに質問が飛び交い大変有意義な時間になりました。 代表の方に「とてもお忙しい人気の先生にやっと講座をお願いすることができました!!」と紹介されたら張り切るしかない😆 ボールを使ったフットケアがメインでしたがリクエストにお応えして手を使った足裏ケア方法も少しですがご紹介しました!! 🟢ボールを使った足裏ケア 足裏全体をコロコロ刺激 テニスボールやゴルフボールでも代用出来ますが 樹脂ボールを足裏に置き、親指側から小指側までまんべんなく前後に転がします。これにより、足のタテのアーチをケアできます。 足指でボールをつかむトレーニング 直径2~3cmのゴムボールを足指で挟んで持ち上げ、5秒キープします。これを3回繰り返すことで、足指の筋力を鍛え、外反母趾の改善や歩行機能の向上につながります。 足裏全体のマッサージ 土踏まず、中央、外側など、足裏全体でボールを転がしてマッサージします。足裏には多くのツボ(今回は代表的なツボ、湧泉・足心・失眠)があり、転がすだけで良い刺激になります。むくみ対策にもおすすめです。 ✋ 手を使った足裏ケア 足指の間を広げるマッサージ 親指と人差し指の間から小指に向かって、指の間を広げるようにマッサージします。これにより、足指の柔軟性が向上し、足裏の筋肉もほぐれます。 足裏のアーチを刺激するマッサージ 足指のつけ根あたりを手でつかむようにして、足裏の中足骨周辺の筋肉をほぐします。これにより、理想的な足裏のアーチを形成する助けになります。 足裏全体のマッサージ 親指で足裏全体を押しながら、硬い部分を重点的にほぐします。特に親指の付け根からかかとまでのラインを意識して刺激すると効果的です。 足指グーパーを5回繰り返す。 足指が床を捉えて歩けるようになるので転倒予防、バランス力向上、歩行能力向上に繋がります! これらのケア方法は、日常生活の中で簡単に取り入れることができます。 足は健康のバロメーター!! 足はからだを支える土台!! このケアで血行がよくなったり、関節が軽くなったりしたら、それは“足から全身がつながっている証拠” 足元から全身が変わる感覚を体験していただき 笑顔あふれる時間になりました。 #フィットネスインストラクター #ゲンキクリエイターケイコ #足から健康 #足はからだを支える土台 #足は健康のバロメーター #フットセラピスト #セラピーの視点で整え #運動の視点で動かす

【足裏健康講座】 ~セラピーの視点で整え、運動の視点で動かす~ イレギュラーなお仕事無事終了! 午後は集まりにくいと聞いておりましたがなんと!20名の方にご参加いただきました!! 終始賑やかに質問が飛び交い大変有意義な時間になりました。 代表の方に「とてもお忙しい人気の先生にやっと講座をお願いすることができました!!」と紹介されたら張り切るしかない😆 ボールを使ったフットケアがメインでしたがリクエストにお応えして手を使った足裏ケア方法も少しですがご紹介しました!! 🟢ボールを使った足裏ケア 足裏全体をコロコロ刺激 テニスボールやゴルフボールでも代用出来ますが 樹脂ボールを足裏に置き、親指側から小指側までまんべんなく前後に転がします。これにより、足のタテのアーチをケアできます。 足指でボールをつかむトレーニング 直径2~3cmのゴムボールを足指で挟んで持ち上げ、5秒キープします。これを3回繰り返すことで、足指の筋力を鍛え、外反母趾の改善や歩行機能の向上につながります。 足裏全体のマッサージ 土踏まず、中央、外側など、足裏全体でボールを転がしてマッサージします。足裏には多くのツボ(今回は代表的なツボ、湧泉・足心・失眠)があり、転がすだけで良い刺激になります。むくみ対策にもおすすめです。 ✋ 手を使った足裏ケア 足指の間を広げるマッサージ 親指と人差し指の間から小指に向かって、指の間を広げるようにマッサージします。これにより、足指の柔軟性が向上し、足裏の筋肉もほぐれます。 足裏のアーチを刺激するマッサージ 足指のつけ根あたりを手でつかむようにして、足裏の中足骨周辺の筋肉をほぐします。これにより、理想的な足裏のアーチを形成する助けになります。 足裏全体のマッサージ 親指で足裏全体を押しながら、硬い部分を重点的にほぐします。特に親指の付け根からかかとまでのラインを意識して刺激すると効果的です。 足指グーパーを5回繰り返す。 足指が床を捉えて歩けるようになるので転倒予防、バランス力向上、歩行能力向上に繋がります! これらのケア方法は、日常生活の中で簡単に取り入れることができます。 足は健康のバロメーター!! 足はからだを支える土台!! このケアで血行がよくなったり、関節が軽くなったりしたら、それは“足から全身がつながっている証拠” 足元から全身が変わる感覚を体験していただき 笑顔あふれる時間になりました。 #フィットネスインストラクター #ゲンキクリエイターケイコ #足から健康 #足はからだを支える土台 #足は健康のバロメーター #フットセラピスト #セラピーの視点で整え #運動の視点で動かす

・佐藤 恵さんの投稿

本日、岩手医大の授業で「エアロビクス」を藤野恵美先生と一緒にリードさせていただきました! 20年ぶりぐらいにハイインパクトで走りました! 走り始めたとたん、学生たちはイキイキしてきて、やっぱ若いわぁ〜、と。楽しかった!の声をいただき、本望です✨

本日、岩手医大の授業で「エアロビクス」を藤野恵美先生と一緒にリードさせていただきました! 20年ぶりぐらいにハイインパクトで走りました! 走り始めたとたん、学生たちはイキイキしてきて、やっぱ若いわぁ〜、と。楽しかった!の声をいただき、本望です✨

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

【インターバル速歩】 2025/5/15 本家本元の信州大学の指導を受ける チャンスが飛び込んで来ました! 知りたい! やってみたい! 素直に心に従って軽井沢 に行って来ました! これが正当【インターバル速歩】 アプリをダウンロード 9分間の体力測定 そこから15分間のトレーニング開始! いい汗と心地よい疲労感に包まれます。 結果が出てビックリです。 6分の速歩、実質目標ライン達したのは半分の3分きり! アンドロイドは検知するのが 鈍いのもあるとの事でした… MCI改善・暑熱順化・中之条研究 パワーウォーキング 元になるのは歩く姿勢と運動強度です。 30分のインターバル速歩を生活に取り入れる実践価値は高いと思いました。

【インターバル速歩】 2025/5/15 本家本元の信州大学の指導を受ける チャンスが飛び込んで来ました! 知りたい! やってみたい! 素直に心に従って軽井沢 に行って来ました! これが正当【インターバル速歩】 アプリをダウンロード 9分間の体力測定 そこから15分間のトレーニング開始! いい汗と心地よい疲労感に包まれます。 結果が出てビックリです。 6分の速歩、実質目標ライン達したのは半分の3分きり! アンドロイドは検知するのが 鈍いのもあるとの事でした… MCI改善・暑熱順化・中之条研究 パワーウォーキング 元になるのは歩く姿勢と運動強度です。 30分のインターバル速歩を生活に取り入れる実践価値は高いと思いました。

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

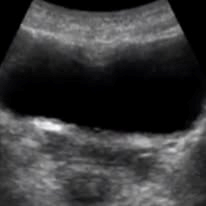

【その骨盤底筋群トレーニング 効果があるの?】 「秋田ポールで歩く会秋田大会」 からのご縁で軽井沢町の 「インターバル速歩」 そして佐久平での 「骨盤底筋群トレーニング効果が超音波で見える!」に繋がりました‼️ お声かけ頂き心が動くままに 素直に従った結果が 貴重な体験へと流れました 超音波画像でリアルに効果が 確認できました! あまり効果がないと思っていた 簡単な方が実際には効果がありました!! 「ふなばしシルバーリハビリ体操」 骨盤底筋群筋トレの指導にも 自信を持って臨めます。

【その骨盤底筋群トレーニング 効果があるの?】 「秋田ポールで歩く会秋田大会」 からのご縁で軽井沢町の 「インターバル速歩」 そして佐久平での 「骨盤底筋群トレーニング効果が超音波で見える!」に繋がりました‼️ お声かけ頂き心が動くままに 素直に従った結果が 貴重な体験へと流れました 超音波画像でリアルに効果が 確認できました! あまり効果がないと思っていた 簡単な方が実際には効果がありました!! 「ふなばしシルバーリハビリ体操」 骨盤底筋群筋トレの指導にも 自信を持って臨めます。

・田村 芙美子さんの投稿

5/16 渋谷区元気すこやか事業PW本年度第2期募集が始まりました。第1期はあと2回。ポールは転ばぬ先の杖として安心ですが、だからといってT字杖のように体重をかけて頼りすぎないようにお話しました。いつかポールなしでもバランス・姿勢良く安全に歩けるように。 お昼からは横浜で健康生きがいつくりPWメンバーと会食。崎陽軒本店個室でイタリアン🇮🇹 シウマイ弁当しか知らなかったのでイタリアンとホテル並みのサービスにたまげました😍⤴⤴ 先日の読売新聞全国紙PWの記事は反響が大きかったそうです。NWから変更する高齢者がじわじわ増えている模様。

5/16 渋谷区元気すこやか事業PW本年度第2期募集が始まりました。第1期はあと2回。ポールは転ばぬ先の杖として安心ですが、だからといってT字杖のように体重をかけて頼りすぎないようにお話しました。いつかポールなしでもバランス・姿勢良く安全に歩けるように。 お昼からは横浜で健康生きがいつくりPWメンバーと会食。崎陽軒本店個室でイタリアン🇮🇹 シウマイ弁当しか知らなかったのでイタリアンとホテル並みのサービスにたまげました😍⤴⤴ 先日の読売新聞全国紙PWの記事は反響が大きかったそうです。NWから変更する高齢者がじわじわ増えている模様。

・遠藤 恵子さんの投稿

🌈アクティブシニアクラス🌈

介護予防というより、“もっと動きたい”元気なシニア世代へ。 基本は立位で行う運動。

・リズムにのって楽しく動く有酸素運動(エアロビクスやステップ運動)

・無理なく筋力をつけるトレーニング

・体を整えるストレッチ 🕒90分のプログラムで、しなやかで活動的な毎日をサポートします💃🕺✨ それにしても 今日も蒸し暑くて汗だくでした💦 皆さん、トレーニングの時は ヒィーっと言う表情されますが終わったあとはスッキリ、ニッコリ笑顔で無事終了🫡

#アクティブシニア #健康づくり #エアロビクス #ステップ運動 #シニアフィットネス

🌈アクティブシニアクラス🌈

介護予防というより、“もっと動きたい”元気なシニア世代へ。 基本は立位で行う運動。

・リズムにのって楽しく動く有酸素運動(エアロビクスやステップ運動)

・無理なく筋力をつけるトレーニング

・体を整えるストレッチ 🕒90分のプログラムで、しなやかで活動的な毎日をサポートします💃🕺✨ それにしても 今日も蒸し暑くて汗だくでした💦 皆さん、トレーニングの時は ヒィーっと言う表情されますが終わったあとはスッキリ、ニッコリ笑顔で無事終了🫡

#アクティブシニア #健康づくり #エアロビクス #ステップ運動 #シニアフィットネス

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

#船橋ウォーキングソサイエティ 本日の土曜海老川定例会は雨天中止です。 5月12日の #法典シニアポールウォーキング定例会 の様子をお知らせします。 【#ポールウォーキングはMCI改善に効果がある】 #MCIとは? #ポールウォーキングでMCI該当者が減った それらをパネルで説明 #しっかり歩き #脳トレエクササイズ を実践しまし。 #認知症予防に毎回歩幅測定 船橋ウォーキング・ソサイエティ はいつまでも活き活き元気に 生活を送りたいと願う人を応援 しています。

#船橋ウォーキングソサイエティ 本日の土曜海老川定例会は雨天中止です。 5月12日の #法典シニアポールウォーキング定例会 の様子をお知らせします。 【#ポールウォーキングはMCI改善に効果がある】 #MCIとは? #ポールウォーキングでMCI該当者が減った それらをパネルで説明 #しっかり歩き #脳トレエクササイズ を実践しまし。 #認知症予防に毎回歩幅測定 船橋ウォーキング・ソサイエティ はいつまでも活き活き元気に 生活を送りたいと願う人を応援 しています。

・柳澤 光宏さんの投稿

シナノ工場祭、雨の中700名超える皆さんにお越しいただきました! みんなお疲れ様でした(^^)

シナノ工場祭、雨の中700名超える皆さんにお越しいただきました! みんなお疲れ様でした(^^)

・森川 まことさんの投稿

本日は水元公園、菖蒲祭り1週間前でした。 まだ、ポツリとしか咲いてませんでしたが、風が心地よく吹いて気持ちよく歩きました。

本日は水元公園、菖蒲祭り1週間前でした。 まだ、ポツリとしか咲いてませんでしたが、風が心地よく吹いて気持ちよく歩きました。

・田村 芙美子さんの投稿

5/18 🗻今日は国際ノルディックウォーキングディだったのですね。そうとは知らず 普段ポールウォーキングをしている私が ピピピと天の声を受け、珍しくノルディックポールを持って青木ケ原樹海ツアーに参加してきました。雨予報の上朝から新富士駅は霧が立ち込めていたのが 徐々に晴れ渡り 諦めていた富士山がこんな風にくっきり現れました。次回は反対側から仰ぐツアーをお願いしました。 次の噴火で富士山は二つに割れるかも・・・との話。 樹海、風穴の写真は後程。

5/18 🗻今日は国際ノルディックウォーキングディだったのですね。そうとは知らず 普段ポールウォーキングをしている私が ピピピと天の声を受け、珍しくノルディックポールを持って青木ケ原樹海ツアーに参加してきました。雨予報の上朝から新富士駅は霧が立ち込めていたのが 徐々に晴れ渡り 諦めていた富士山がこんな風にくっきり現れました。次回は反対側から仰ぐツアーをお願いしました。 次の噴火で富士山は二つに割れるかも・・・との話。 樹海、風穴の写真は後程。

・新地 昌子さんの投稿

〜茨城の元気を応援するポールウォーキング〜 今日は笠間稲荷神社を散策ウォークです。ふるさと案内人でもある神田コーチのガイドのおかげで、みんなの慣れ親しんだお稲荷さんが、より自慢できる場所になりました。坂本九ちゃんの結婚式を生で見た!そんな話で盛り上がる楽しいポールウォーキングの時間でした😊さー、次はどこ案内してもらおうかな

〜茨城の元気を応援するポールウォーキング〜 今日は笠間稲荷神社を散策ウォークです。ふるさと案内人でもある神田コーチのガイドのおかげで、みんなの慣れ親しんだお稲荷さんが、より自慢できる場所になりました。坂本九ちゃんの結婚式を生で見た!そんな話で盛り上がる楽しいポールウォーキングの時間でした😊さー、次はどこ案内してもらおうかな

・とちぎポールウォーキング会さんの投稿

18日宇都宮市サン・アビリティーズでのUDe-スポーツ教室の様子。一人でのモグラたたきゲームやポールで支えての足踏みもぐら叩きゲームとポールで支えての徒競走を行いました。

18日宇都宮市サン・アビリティーズでのUDe-スポーツ教室の様子。一人でのモグラたたきゲームやポールで支えての足踏みもぐら叩きゲームとポールで支えての徒競走を行いました。

・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿

新手使用健走杖|入門篇指南 🌿

新手使用健走杖|入門篇指南 🌿

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

みんな 一緒! 皆バラバラ! 2025/5/20 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #暑熱順化 #ハァハァ息を弾む中強度運動 希望する会員に 「#インターバル速歩トレーニング」 やってみるから歩く〜? 参加者全員が15分間トライ 3分ゆっくり 3分速く 3分ゆっくり 3分速く 3分ゆっくり スタート一緒! てんでバラバラで ゴールの時間も一緒 出来そうな所でいいよ 仲間で歩くは それがいいよね

みんな 一緒! 皆バラバラ! 2025/5/20 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #暑熱順化 #ハァハァ息を弾む中強度運動 希望する会員に 「#インターバル速歩トレーニング」 やってみるから歩く〜? 参加者全員が15分間トライ 3分ゆっくり 3分速く 3分ゆっくり 3分速く 3分ゆっくり スタート一緒! てんでバラバラで ゴールの時間も一緒 出来そうな所でいいよ 仲間で歩くは それがいいよね

・田村 芙美子さんの投稿

5/21 江の島片瀬海岸ポールウォーキング 腰越組 暑くなると海岸は歩けなくなるので 江の島水族館横の湘南海岸公園でストレッチ、筋トレをして自分のペースで決められた時間まで歩きました。今年一番の暑さという予報でしたが、やや強めの潮風が気持ち良く 富士山も烏帽子岩(姥島)も見えませんでしたが、広い海に気持ちが大きく膨らみ鳶のように飛べそうな気分になりました。

5/21 江の島片瀬海岸ポールウォーキング 腰越組 暑くなると海岸は歩けなくなるので 江の島水族館横の湘南海岸公園でストレッチ、筋トレをして自分のペースで決められた時間まで歩きました。今年一番の暑さという予報でしたが、やや強めの潮風が気持ち良く 富士山も烏帽子岩(姥島)も見えませんでしたが、広い海に気持ちが大きく膨らみ鳶のように飛べそうな気分になりました。

・長谷川 弘道さんの投稿

からだのチカラ、こころのミライ!|長谷川弘道

からだのチカラ、こころのミライ!|長谷川弘道

・校條 諭さんの投稿

屋上庭園にトマトとバジルを植えました。 神田錦町にあるちよだプラットフォームスクウェアの屋上で行われている「ちよぷらアグリ」に今年も参加、今日は講習と植え付けでした。 一昨年のトウモロコシは猛暑のため出来がいまひとつでしたが、昨年のミニトマトはおいしくできました。そして、今年は中玉トマトとバジルです。 学んだことを生かして、自宅でもやろうと思います。 ※ちよだプラットフォームスクウェアはベンチャーや起業家、NPOなどのシェアオフィス。NPO法人みんなの元気学校としてお世話になっています。

屋上庭園にトマトとバジルを植えました。 神田錦町にあるちよだプラットフォームスクウェアの屋上で行われている「ちよぷらアグリ」に今年も参加、今日は講習と植え付けでした。 一昨年のトウモロコシは猛暑のため出来がいまひとつでしたが、昨年のミニトマトはおいしくできました。そして、今年は中玉トマトとバジルです。 学んだことを生かして、自宅でもやろうと思います。 ※ちよだプラットフォームスクウェアはベンチャーや起業家、NPOなどのシェアオフィス。NPO法人みんなの元気学校としてお世話になっています。

・田村 芙美子さんの投稿

5/22 テレジア包括支援センタのAさんが、待ちに待った体組成計2と、握力計2種、デジタル身長計を持ってきてくださいました。全身と両腕、両脚の筋肉率まで計測できるのにはびっくり。とりあえずは次回より定期的に毎回全身計測から始めます。

5/22 テレジア包括支援センタのAさんが、待ちに待った体組成計2と、握力計2種、デジタル身長計を持ってきてくださいました。全身と両腕、両脚の筋肉率まで計測できるのにはびっくり。とりあえずは次回より定期的に毎回全身計測から始めます。

・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿

很快的 #健走杖快閃第7閃來了 #台灣健走杖運動推廣協會 #彩虹眷村 #嶺東科技大學

很快的 #健走杖快閃第7閃來了 #台灣健走杖運動推廣協會 #彩虹眷村 #嶺東科技大學

・スマイルチームさんの投稿

2025.5.19〜24 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 チェア体操21名 ☺︎上鶴間包括支援センター主催 ポールウォーキング教室参加10名スタッフ4名 福祉用具の業者3社の担当者がポールのカタログ等を持ってきて下さいました ☺︎健康体操 9名 ☺︎青少年部ブロック研修(欠席) ☺︎スマイルチーム上溝 リズムダンス22名 ☺︎リズムダンスサロン 17名 ☺︎上溝包括支援センター担当職員と今年度打合せ ☺︎星ヶ丘ポールウォーキング 6名 ☺︎相模原市文化協会総会

2025.5.19〜24 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 チェア体操21名 ☺︎上鶴間包括支援センター主催 ポールウォーキング教室参加10名スタッフ4名 福祉用具の業者3社の担当者がポールのカタログ等を持ってきて下さいました ☺︎健康体操 9名 ☺︎青少年部ブロック研修(欠席) ☺︎スマイルチーム上溝 リズムダンス22名 ☺︎リズムダンスサロン 17名 ☺︎上溝包括支援センター担当職員と今年度打合せ ☺︎星ヶ丘ポールウォーキング 6名 ☺︎相模原市文化協会総会

・中村 理さんの投稿

佐久ポールウォーキング協会より〜 大雨も無事上がり〜 〜八重原台地〜青空の下のポールウォーキングでした。明神池の周りをロングとショートの2班に分かれて悠々散策❗️ 終了後は、皆さん其々池傍の♨️湯浴みやカフェでのランチ等楽しんで帰られた様でした〜‼️

佐久ポールウォーキング協会より〜 大雨も無事上がり〜 〜八重原台地〜青空の下のポールウォーキングでした。明神池の周りをロングとショートの2班に分かれて悠々散策❗️ 終了後は、皆さん其々池傍の♨️湯浴みやカフェでのランチ等楽しんで帰られた様でした〜‼️

・新地 昌子さんの投稿

見上げれば青空 振り向けば静かな湖面 今日のポールウォーキングは東御市八重原の明神池! 東御市って実は食が豊かな土地です。 ぶどう、ワイン、胡桃、お米、じゃがいも、とうもろこし、こだわりを持って作られるハム、ソーセージ、豆腐、国産小麦のパン、そしてチーズなどなど。 東御びいきの私としてはついつい語りが熱くなります😊 あ、奥本さんのジャムは最高です🩷 あと、開花亭の焼きそば合い盛りも大好物です。

見上げれば青空 振り向けば静かな湖面 今日のポールウォーキングは東御市八重原の明神池! 東御市って実は食が豊かな土地です。 ぶどう、ワイン、胡桃、お米、じゃがいも、とうもろこし、こだわりを持って作られるハム、ソーセージ、豆腐、国産小麦のパン、そしてチーズなどなど。 東御びいきの私としてはついつい語りが熱くなります😊 あ、奥本さんのジャムは最高です🩷 あと、開花亭の焼きそば合い盛りも大好物です。

・スマイルチームさんの投稿

ポールウォーキング講座3回コース3回目。市内某所高級リハビリ老人ホームのオープンスペースをお借りしての【ポールウォーキング講座】。リハビリウォーキングメインの方も多かったので,その辺りを重視し講座を行いました。皆さんに楽しんでいただき,ポールの良さを十分に伝えられた講座でした。 #スマイルチーム # 地域包括支援センター #ポールウォーキング #相模原市 #リハビリホーム

ポールウォーキング講座3回コース3回目。市内某所高級リハビリ老人ホームのオープンスペースをお借りしての【ポールウォーキング講座】。リハビリウォーキングメインの方も多かったので,その辺りを重視し講座を行いました。皆さんに楽しんでいただき,ポールの良さを十分に伝えられた講座でした。 #スマイルチーム # 地域包括支援センター #ポールウォーキング #相模原市 #リハビリホーム

・田村 芙美子さんの投稿

5/28 昨日までのどんよりしたお天気から爽やかな青空に! コアフィットや筋トレ・コグニサイズのあと 前々からお約束の月末茶話会。本日はメンバーの裏千家師匠による本格的野点です。 生菓子とお干菓子でニ服頂きました。鶯の囀ずり、心地よい風に吹かれながら素敵な時間でした。

5/28 昨日までのどんよりしたお天気から爽やかな青空に! コアフィットや筋トレ・コグニサイズのあと 前々からお約束の月末茶話会。本日はメンバーの裏千家師匠による本格的野点です。 生菓子とお干菓子でニ服頂きました。鶯の囀ずり、心地よい風に吹かれながら素敵な時間でした。

来月以降の開催

・長岡智津子さんの投稿

写真1件

写真1件

・遠藤 恵子さんの投稿

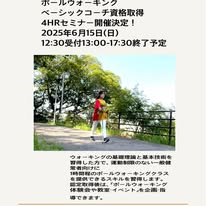

【ポールウォーキングベーシックコーチ資格取得4HRセミナー開催のお知らせ】 詳細、お申し込みお問い合わせは【日本ポールウォーキング協会公式ホームページ/資格取得セミナー】をご覧ください!! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

【ポールウォーキングベーシックコーチ資格取得4HRセミナー開催のお知らせ】 詳細、お申し込みお問い合わせは【日本ポールウォーキング協会公式ホームページ/資格取得セミナー】をご覧ください!! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿

【2025森心健康運動解方】大安森林公園森林療癒免費體驗課程

【2025森心健康運動解方】大安森林公園森林療癒免費體驗課程

2.PW関連学術ニュース

2-1)超高齢期における認知機能低下とアルツハイマー病で異なる認知特性を発見-大規模な百寿者の全ゲノム関連解析でわかった分子メカニズムの違い

以下、当該論文に対する慶応大学医学部の2025年4月24日付のプレスリリースです。

要約

慶應義塾大学医学部内科学教室(神経)の西本祥仁専任講師、同百寿総合研究センターの新井康通教授、同大学再生医療リサーチセンターの岡野栄之教授、新潟大学脳研究所の池内 健教授らの研究チームは、百寿者を対象とした共同研究によって、加齢にともなう認知機能低下とアルツハイマー病との臨床学的な相違点を明らかにしました。さらにアルツハイマー病でアミロイド蓄積に関連するアポE遺伝子が主要なリスクとして知られていた事に対して、加齢にともなう認知機能低下ではシナプス(神経細胞同士のつながり)の維持に関わる遺伝子が関連していることを発見しました。

日本は世界に先がけて超高齢社会を迎えています。中でも認知症の患者をどのようにサポートしていくか、治療と介護の観点から社会で取り組むべき大きな課題となっています。長寿大国日本には9万人を超える100歳以上の方(百寿者)がおられ、健康長寿のヒントを我々に教えてくれています。慶應義塾大学医学部百寿総合研究センターでは30年以上にわたって百寿者研究を継続しており、世界でも注目されています。

百寿者の方にももの忘れはありますが、重度のアルツハイマー病になる割合が少ないこと、アルツハイマー病の危険因子であるアポE遺伝子4型を持つ割合も少ないことが、同センターの研究によっても明らかにされていました。本研究はこれまでに訪問調査にご参加いただいた1,017名の百寿者の中で、認知機能の詳細な評価と全ゲノムの遺伝子解析に協力して下さった638名を対象として、認知機能の特性を詳しく調査し、391名のアルツハイマー病患者と認知機能の特性を比較しました。その結果、アルツハイマー病の患者が苦手とするMMSE(ミニメンタルステート検査)での「3段階指示の実行機能」が、百寿者では保たれていることを発見しました。さらに、ゲノムワイド関連解析により、この百寿者の認知機能の特性には、シナプスの維持にとって重要なPTPRT(protein tyrosine phosphatase receptor T)遺伝子が関わっていることを明らかにしました。

今回の研究成果は、MMSEを日常的に用いる認知症の臨床現場で、アルツハイマー病と加齢にともなう認知機能低下を見分ける新たな手法として活用され、超高齢社会の健康長寿に寄与することが期待されます。また加齢にともなう認知機能低下の病態の解明につながることが期待されます。本研究成果は2025年4月15日(米国東部時間)に米国国立老化研究所(NIA)の公式誌である Alzheimer’s & Dementia誌に掲載されました。

1. 研究の背景と概要

全世界で認知症の患者数は2050年までに1億5千万人を超えると推測されています。なかでもアルツハイマー病は認知症の代表的疾患として知られており、近年は新たな治療法の出現とともに認知症診療の姿も大きく変わりつつあります。アルツハイマー病ではアミロイドベータ(β)が重なり合って脳の神経細胞のまわりに溜まることで細胞死を引き起こしており、遺伝学的にアポE遺伝子の型がアルツハイマー病になる確率に強く影響することも知られています。 また一方で、この数十年で世界の平均寿命は延び続けており、22世紀には100歳以上の方(百寿者)が世界で2,500 万人以上になると予測されています。加齢(エイジング)は認知機能低下の最も重要な危険因子であり、百寿者も例外ではありません。世界中の4,427人の約100歳の方を対象とした調査では、男性の58%、女性の65%が認知機能に何らかの障害を有していましたが、重度の認知機能障害に分類される方は百寿者では4分の1にとどまります。これまでの報告から百寿者の脳内ではアミロイドβが蓄積しにくい、つまりアルツハイマー病になりにくい体質の方が100歳に到達しやすいことが示されてきました。 そのため百寿者の認知機能の研究は、アルツハイマー病をはじめとした認知症への抵抗性(レジリエンス)のメカニズム解明の鍵を握る研究として世界で注目されてきましたが、そこには大きな壁がありました。もともと百寿者の母数が少ないこと(健康長寿の日本人でも総人口1,600人に1人の割合)、病院や研究施設に集まって認知機能テストや頭部MRIなどの画像検査を受けて頂くことが体力的に難しいこと、などの問題があったのです。

2. 研究の成果と今後の展望

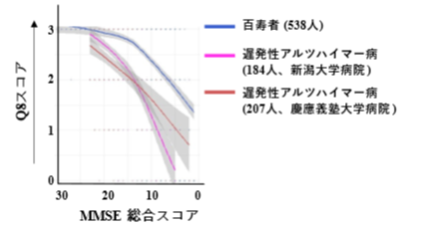

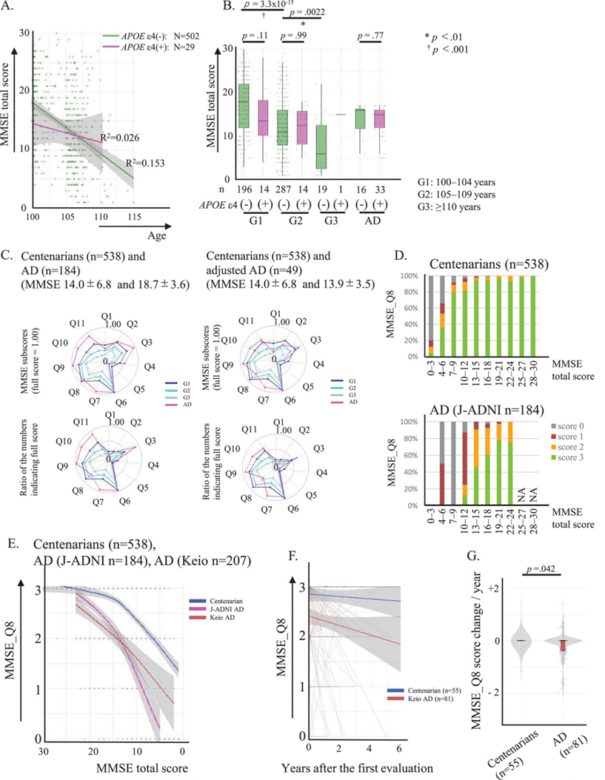

今回、本研究では、1,017名の百寿者の方に訪問調査を繰り返す中でご協力頂き、そのうち研究条件を満たした638名の百寿者の認知機能を検討しました。この中には、105~109歳の方が366名、110 歳以上のスーパーセンテナリアンと称される方も24名含まれます。これは過去の世界中の研究に類をみない超高齢者を対象とした大規模研究でした。また、百寿者とアルツハイマー病患者との間で認知機能を臨床学的に比較し、遺伝学的に解析した初めての研究でもありました。 認知機能を詳細に解析した結果、加齢にともなう認知機能低下は、臨床症状においても、遺伝学的見地においてもアルツハイマー病とは異なっていることが明らかになりました。とくにアルツハイマー病で苦手とされる項目の1つ「口頭での 3 段階指示の遂行(Q8)」の能力が百寿者では維持されやすいことが、臨床的な特徴として示されました(図 1)。Q8 はもの忘れ外来で汎用されているMMSE(ミニメンタルステート検査)というテストの中で簡易に判断できるポイントです。これらの知見は、今後の認知症外来の現場で、アルツハイマー病と加齢にともなう認知機能低下を見分ける手段の1つとして活用されることが期待されます。 さらに今回の研究では全ゲノム解析技術を用いることで、百寿者における Q8 の能力維持が、どのような遺伝情報に関わっているのかを解析しました。その結果、百寿者のQ8の能力維持には、神経間の情報伝達を行う「シナプス」といわれる部分を調整する分子の遺伝情報が関わっていることが明らかとなり、アルツハイマー病とは独立した分子メカニズムが加齢にともなう認知機能低下に関わっている可能性が示されました。今回の発見が、加齢にともなう認知機能低下をくい止めたり、予防したりするための治療に将来的につながることも期待されます。

<図1>百寿者における口頭での3段階指示の遂行(Q8)の能力の維持

アルツハイマー病患者でQ8スコアが低下していくのに対し、百寿者ではQ8スコアが後期まで保たれる(灰色: 95%信頼区間)。Q8:右手にこの紙を持ってください、それを半分に折りたたんでください、それを床に置いてくださいという一連の指示に従えるかをみる検査。MMSE(ミニメンタルステート検査)の中の1項目

アルツハイマー病患者でQ8スコアが低下していくのに対し、百寿者ではQ8スコアが後期まで保たれる(灰色: 95%信頼区間)。Q8:右手にこの紙を持ってください、それを半分に折りたたんでください、それを床に置いてくださいという一連の指示に従えるかをみる検査。MMSE(ミニメンタルステート検査)の中の1項目

=>(注)『図1』は、同論文『図2』中の『図E』です。

3. 特記事項

本研究は、厚生労働省 長寿科学総合研究事業、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)医療研究開発革新基盤創成事業「産医連携拠点による新たな認知症の創薬標的創出」, 臨床ゲノム情報統合データベース整備事業「認知症臨床ゲノム情報データベース構築に関する開発研究」, 認知症研究開発事業, 長寿・障害総合研究事業「網羅的ゲノム解析とインフォマティクス統合解析による認知症の新規病態解析」, 認知症研究開発事業「認知症疾患コホートを活用したゲノム統合解析による認知症層別化と脳内病態メカニズムの解明」, 医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業「Biological signatures of cardiovascular, musculoskeletal and cognitive ageing in the very old(心血管系、骨格筋系、および認知機能の老化に関わる分子バイオマーカーの国際共同開発)」、JSPS科研費JP15KT0009, JP18H03055, JP20K20409, JP20K07792, JP21K07281, JP23H03337、国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)リサーチコンプレックス事業(JP15667051)、地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)、慶應グローバルリサーチインスティテュート(KGRI)の支援によって行われました。

4.論文

英文タイトル:Distinct patterns of cognitive traits in extreme old age and Alzheimer’s disease

タイトル和訳:超高齢者とアルツハイマー病における認知特性の相違について

著者名:西本祥仁、佐々木貴史、阿部由紀子、原 範和、宮下哲典、小西海香、江口洋子、伊東大介、広瀬信義、三村 将、J-ADNI研究グループ、池内 健、岡野栄之、 新井康通

掲載誌:Alzheimer’s & Dementia(オンライン版)

DOI:10.1002/alz.70155 3 / 5

【用語解説】

(注1) アルツハイマー病: 最も代表的な認知症疾患です。アルツハイマー病の患者の脳では、アミロイドβという物質が蓄積することが知られており、2023 年 12 月からレカネマブ、2024 年 11 月からドナネマブというアミロイドβの蓄積を軽減するための治療薬が使われ始めました。

(注2) 百寿者(センテナリアン): 100歳以上の方を百寿者と呼びます。とくに105歳以上の方はセミスーパーセンテナリアン(百寿者の12人に1人)、110 歳以上の方はスーパーセンテナリアン(百寿者の550人に1人)と呼ばれます。単に長生きされているというだけでなく、多くのスーパーセンテナリアンは100歳時点でも自立した生活を営まれていた方がほとんどです。2024年12月時点での国勢調査報告では、100歳以上の方は我が国で約9万人(うち女性は7万9千人)おられます。

(注3) MMSE(ミニメンタルステート検査): もの忘れ外来でも最もよく用いられている認知機能レベルを測る検査の一つです。11 項目30点満点で構成され、記憶力だけでなく、見当識や言語性認知、視覚・聴覚・読字による理解と実行能力、復唱、流暢性や計算能力、など複合的な認知項目の障害の概要を短時間に判断したいときに使います。

(注4) 全ゲノム解析: 遺伝子が存在する場所以外にも、その遺伝子を調節している周りの遺伝情報も含めて、1人1人のほぼすべての遺伝情報を解析する方法です。次世代シークエンサーが出現したあとも技術の進歩がめざましく、症状や病気の原因にかかわるゲノム上の異常を見つけたり、将来病気になる遺伝学的リスクを深く速く計算したりできるようになりました。

(注5) ゲノムワイド関連解析:全ゲノムで得られた情報をもとに、特定の症状や体質の違い に関連する遺伝情報がどこにあるのか、統計学的に見つけ出す解析方法です。

(注6) シナプス: 神経がとなりの神経あるいは別の細胞に情報を伝えるための線維の末端に存 在します。化学物質や電気の伝達によって次の細胞に信号を伝えており、シナプスが強まったり弱まったりすることが(可塑かそ性をもつことが)記憶や学習において重要であることが知られています。

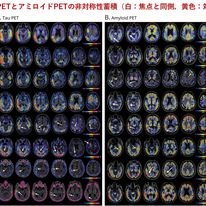

***以下の図は、同論文の『図2』です***

百歳以上の高齢者とアルツハイマー病(AD)患者のMMSEサブスケールスコアの比較。(A) サブスケールに欠陥のない531人の百歳以上の高齢者のMMSE合計スコアは、各診察時のAPOE ε4の有無に基づいて算出された。100歳を超える高齢者においては、診察時の年齢とMMSE合計スコアの間に負の相関が認められた。R 2係数は、 APOE ε4の有無でそれぞれ0.026と0.153であった。灰色の領域は95%信頼区間(CI)を表す。調整済みR 2値はlm関数を用いて示されている。

百歳以上の高齢者とアルツハイマー病(AD)患者のMMSEサブスケールスコアの比較。(A) サブスケールに欠陥のない531人の百歳以上の高齢者のMMSE合計スコアは、各診察時のAPOE ε4の有無に基づいて算出された。100歳を超える高齢者においては、診察時の年齢とMMSE合計スコアの間に負の相関が認められた。R 2係数は、 APOE ε4の有無でそれぞれ0.026と0.153であった。灰色の領域は95%信頼区間(CI)を表す。調整済みR 2値はlm関数を用いて示されている。

(B) 極度の老化におけるAPOE ε4の有無によるMMSE合計スコアの差。 MMSE合計得点は、G1で17.3 ± 6.3と14.4 ± 6.6、G2で12.3 ± 6.3と11.9 ± 4.5、G3で7.6 ± 6.2と15であった(平均±標準偏差;110歳以上の百寿者(G3)のうち1名はAPOE ε4であった)。J-ADNI-新潟コホートにおける538名の百寿者に対するMMSE合計得点の調整後、 APOE ε4(-)AD群とAPOE ε4(+)AD群のMMSE合計得点はそれぞれ14.0 ± 3.4と13.8 ± 3.6であった。群G1:100~104歳、G2:105~109歳、G3:110歳以上。統計的有意差はウィルコクソンの符号順位検定を用いて評価した。

(C)(左)538人の百寿者と184人のAD患者(J-ADNI-新潟、65歳以上)におけるMMSEサブスケールの得点率(上)と満点を取った人の比率(下)。グループG1:100〜104歳、G2:105〜109歳、G3:110歳以上。QXは、各MMSE_QXの得点と満点の比率を表す。たとえば、MMSE_Q1の得点5は、Q1軸上で1.00としてプロットされた。(右)538人の百寿者と49人の調整済みAD患者(J-ADNI-新潟)におけるMMSEサブスケールの得点率(上)と満点を取った人の比率(下)。 MMSEスコアが5〜17(平均13.9)のAD患者49名のMMSE合計スコアを、100歳以上の高齢者538名(MMSEスコア1〜30、平均14.0)のMMSE合計スコアに調整した。グループG1:100〜104歳、G2:105〜109歳、G3:110歳以上。

(D)100歳以上の高齢者とAD患者184名(J-ADNI-新潟)の各合計MMSE層でのMMSE_Q8スコア(0、1、2、3)の割合。ADはMMSE合計スコア≤23と定義されたため、合計MMSE層9と10にはAD患者は含まれなかった。

(E)J-ADNIと慶応義塾大学病院の100歳以上の高齢者とAD群では、MMSE_Q8スコアの低下が異なっていた。 MMSE_Q8スコアは、百歳以上の高齢者と比較して、AD群ではMMSE総スコアの低下に伴って早期に低下した。

(F)および(G)MMSE_Q8スコアの低下率は、百歳以上の高齢者(n = 26(G1)、28(G2)、および1(G3))とAD群(n = 100)で異なっていた。= 81)。MMSE_Q8スコアは、百歳以上高齢者群とアルツハイマー病群(慶応義塾大学病院)でそれぞれ-0.04 ± 0.74/年と-0.26 ± 0.75/年であった(p = 0.042)。灰色の領域は95%信頼区間を表す。略語:CI:信頼区間;J-ADNI:日本アルツハイマー病神経画像診断イニシアチブ;MMSE:ミニメンタルステート検査;NA:該当なし。

2-2)『AlphaEvolve』は、AIが自らアルゴリズムを発見、進化させる

DeepMindは、AIが自らアルゴリズムを発見、進化させる『AlphaEvolve:高度なアルゴリズムを設計するための Gemini 搭載コーディングエージェント』を2025年5月14日に発表しました(著者:AlphaEvolveチーム)。

**以下、同発表文からの抜粋です**

新しいAIエージェントは、大規模言語モデルの創造性と自動評価者を組み合わせることで、数学とコンピューティングの実用的なアプリケーションのためのアルゴリズムを進化させます。

新しいAIエージェントは、大規模言語モデルの創造性と自動評価者を組み合わせることで、数学とコンピューティングの実用的なアプリケーションのためのアルゴリズムを進化させます。

大規模言語モデル(LLM)は驚くほど汎用性が高く、文書の要約、コード生成、さらには新しいアイデアのブレインストーミングまで行えます。そして今、私たちはこれらの機能を拡張し、数学と現代コンピューティングにおける基礎的かつ非常に複雑な問題にも対応できるようになりました。

本日、大規模言語モデルを活用した進化型コーディングエージェント「AlphaEvolve」を発表します。これは、汎用アルゴリズムの発見と最適化を目的としています。

AlphaEvolveは、 Geminiモデルの創造的な問題解決能力と、回答を検証する自動評価機能を組み合わせ、進化的フレームワークを用いて最も有望なアイデアを改良します。

AlphaEvolveは、Googleのデータセンター、チップ設計、そしてAIトレーニングプロセスの効率性を向上させました。これには、AlphaEvolve自体の基盤となる大規模言語モデルのトレーニングも含まれます。また、行列乗算アルゴリズムの高速化や未解決数学問題への新たな解の発見にも貢献し、多くの分野への応用に大きな可能性を示しています(以下、続く)。

・詳細についてはホワイトペーパーをご覧ください。

***

・発表文

https://deepmind.google/discover/blog/alphaevolve-a-gemini-powered-coding-agent-for-designing-advanced-algorithms/

・ホワイトペーパー

https://storage.googleapis.com/deepmind-media/DeepMind.com/Blog/alphaevolve-a-gemini-powered-coding-agent-for-designing-advanced-algorithms/AlphaEvolve.pdf

関連情報

1)本発表についてのニュース記事がNature(15 May 2025)に掲載されています。

DeepMind unveils ‘spectacular’ general-purpose science AI

System improves chip designs and tackles unsolved maths problems, but has not been rolled out to researchers outside the company.

By Elizabeth Gibney

https://www.nature.com/articles/d41586-025-01523-z?utm_source=Live+Audience&utm_campaign=722926e35b-nature-briefing-daily-20250515&utm_medium=email&utm_term=0_b27a691814-722926e35b-51850632

(和訳)

ディープマインドが「驚異的な」汎用科学AIを発表

このシステムはチップ設計を改善し、未解決の数学の問題に取り組んでいますが、社外の研究者には公開されていません。

著者:エリザベス・ギブニー

2)DeepMindが開発したAI、『AlphaMissense』と『AlphaFold』については2023年10月のニュース、『AlphaFold 3 』については2024年5月のニュースで取り上げています。

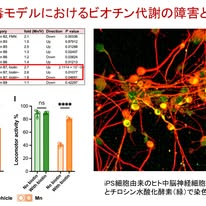

2-3)岐阜大学医学部下畑先生からの最新医学情報(2025年5月)

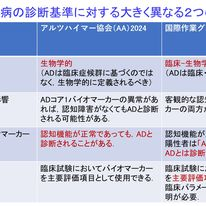

・女性はなぜアルツハイマー病で重症化しやすいのか? ―性差医療の必要性―

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年5月3日FB投稿です**

アルツハイマー病(AD)は女性に多く,また病態の進行が速い傾向にあることが知られています.日本人においても女性に多く,認知機能低下の進行も女性で速い傾向が報告されています.久山町研究などの疫学データにより,この性差は単に寿命の長さによるものではなく,生物学的な違いが関与している可能性が指摘されています.また,APOE遺伝子ε4保有による発症リスクは女性でより高いことも知られています.最近,報告された欧米の2つの研究は,ADの性差の根底に「神経炎症・自然免疫応答の性差」が関与していることを示しています.

アルツハイマー病(AD)は女性に多く,また病態の進行が速い傾向にあることが知られています.日本人においても女性に多く,認知機能低下の進行も女性で速い傾向が報告されています.久山町研究などの疫学データにより,この性差は単に寿命の長さによるものではなく,生物学的な違いが関与している可能性が指摘されています.また,APOE遺伝子ε4保有による発症リスクは女性でより高いことも知られています.最近,報告された欧米の2つの研究は,ADの性差の根底に「神経炎症・自然免疫応答の性差」が関与していることを示しています.

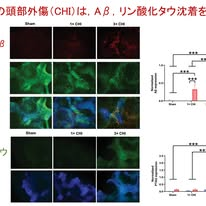

1つ目の研究は米国Stony Brook大学からのもので,死後脳を用いて,部位ごとの神経炎症の性差を検討しました.海馬,嗅内皮質,および頭頂葉皮質における神経炎症マーカーTSPOの結合密度を定量的オートラジオグラフィーで測定し,さらに炎症性miRNA(miR-146a,miR-34a,miR-125b,miR-155-5p)の発現を定量的PCRで評価しています.その結果,AD女性ではCA1や海馬支脚などの海馬領域においてTSPOの結合が顕著に高く(=神経炎症が強く;図1),さらにTSPOとタウ病理との間に有意な正の相関が認められました.加えて,炎症性miRNAの発現もAD女性でのみ増加しており,性特異的な神経炎症のエピジェネティック制御が示唆されました.

2つ目の研究はノルウェーのオスロ大学病院などによる研究で,285名のコホートを対象に,血漿および脳脊髄液中の9種類の自然免疫マーカーを測定し,性差やアミロイド病理との関連を検討しました.この結果,アミロイド陽性者(A+)の中でも特に軽度認知障害(MCI)段階において,女性はサイトカインMCP-1とIL-6の値が男性よりも有意に低く,またsTREM2(ミクログリア活性化の指標)やclusterin(補体抑制や炎症調節に関わるタンパク質)と神経変性マーカー(タウ,NfL)との相関が男性より強いことが明らかになりました(図2).一見すると炎症性サイトカインが低いことは良い徴候で,1つ目の論文と矛盾しているようにも思えますが,そう単純ではありません.MCP-1やIL-6は炎症の惹起だけでなく,アミロイドβの除去や神経保護にも関与します.つまり,これらのサイトカインが低値であることは,加齢性変化に対して必要な免疫応答が発動せず,防御機構がうまく働いていない可能性を意味します.この結果,女性では神経変性の進行が加速されると推測しています.

2つの研究はアプローチこそ異なりますが,いずれも「女性ではADの前段階から免疫応答や炎症反応に変調が生じ,それが病態進行を促進する」ことを示しています.今後,ADの予防や治療,診断バイオマーカーの解釈において,性差を考慮することが必要と考えられました.臨床試験の設計や集団解析においても,性差を考えることが求められると思います.つまり性差に注目することが,ADの病態の理解や個別化医療の実現に必要になるものと考えられます.

1. Acosta‐Martínez, M. et al. Sex- and region-dependent neuroinflammation in Alzheimer’s disease. Alzheimer’s & Dementia, 2025;21:e14603. DOI: https://doi.org/10.1002/alz.14603

2. Knudtzon, L. et al. Sexual dimorphisms in innate immune activation markers in predementia Alzheimer’s disease. Brain Communications, 2025. DOI: https://doi.org/10.1093/braincomms/fcaf161

・典型的な臨床3徴と画像所見を認めても,必ずしも特発性正常圧水頭症とは言えない!

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年5月5日FB投稿です**

★gooブログのサービス終了に伴い,Hatena Blogに引っ越しをしました(https://pkcdelta.hatenablog.com/).gooブログにアクセスいただくと,引っ越し先に自動で移動します.gooブログでは,ブログ開設から20年(7512日)お世話になりました.1387記事を執筆し,トータル閲覧数1178万1128PV,トータル訪問数551万3039回とのことです.本当に多くの方々にご覧いただき,どうもありがとうございました.今後ともどうぞ宜しくお願いいたします.

★gooブログのサービス終了に伴い,Hatena Blogに引っ越しをしました(https://pkcdelta.hatenablog.com/).gooブログにアクセスいただくと,引っ越し先に自動で移動します.gooブログでは,ブログ開設から20年(7512日)お世話になりました.1387記事を執筆し,トータル閲覧数1178万1128PV,トータル訪問数551万3039回とのことです.本当に多くの方々にご覧いただき,どうもありがとうございました.今後ともどうぞ宜しくお願いいたします.

★さて引っ越し第一弾は,特発性正常圧水頭症(iNPH)です.これは歩行障害・認知機能障害・尿失禁からなる臨床3徴と,画像上のEvans indexの上昇やDESH(Disproportionately Enlarged Subarachnoid-space Hydrocephalus)と呼ばれる特異的な脳脊髄液貯留パターンを示す疾患です(図).

iNPHはシャント術(脳室短絡術)が著効する可能性があることから,正確な診断が求められます.しかしながら,iNPHと類似した症候や画像所見を呈する神経変性疾患も存在し,診断を誤ることで不要な手術に至ることや,効果があっても一時的であることがあります.当科でもこの問題を重視し,とくに進行性核上性麻痺(PSP)とiNPHの合併についての検討を行っています.山原らは少数例の後方視的検討ですが,「PSPとiNPHの合併例はPSP-RS(リチャードソン症候群)が多く,シャント術の効果予測において脳血流SPECTが有効である可能性」を示しました(文献1).現在,複数の施設にご協力をいただき,適切な治療に関する前方視的研究を進めています.

さてNeurol Clin Pract誌に,米国Mayo Clinicの古賀俊輔先生らの研究グループから,剖検により病理学的に確定診断したPSPおよびレビー小体病(LBD)を対象に,MRIでiNPH様の画像所見がどの程度存在するかを後方視的に検討した研究が報告されました(文献2).対象は,Mayo Clinic脳バンクに登録された剖検例のうち,アルツハイマー病や水頭症の原因となる疾患(髄膜炎や脳腫瘍など)の既往歴を除外したPSP 101例とLBD 89例の計190例です(平均年齢は76.8歳で,男性が約7割).

結果として,DESHはPSPでは3%(3/101例),LBDでは15%(13/89例)に認められ,LBDで有意に高頻度でした(p=0.004).一方,高Evans index(>0.30)の頻度はPSPで36%(36/101例),LBDで36%(32/89例)とほぼ同等でした.また全190例をまとめた検討で,iNPHの臨床3徴をすべて有していた患者群では,DESHや高Evans indexの頻度が有意に高いことも明らかとなりました(DESH:オッズ比6.4,p=0.007;高Evans index:オッズ比2.1,p=0.040).以上より,DESHや高Evans indexといったiNPHに特徴的な画像所見が,病理学的に診断を確定したPSPやLBDでも一定の頻度で認めることが証明されました.つまり画像所見のみでiNPHを診断してシャント術に踏み切るのではなく,臨床症候やより高度の画像診断やバイオマーカーの併用による総合的に評価することが重要と言えます.また個人的にはLBDの15%にDESHを認めるという知見は驚きでした.

本研究の要点をまとめると以下になります.

① DESHや高Evans indexはiNPHに特異的とは限らない

② iNPHに典型的な臨床3徴と画像所見を認めても,必ずしもiNPHを意味しない

③ iNPHの誤診により不要なシャント術が行われるリスクがある

④ 神経変性疾患でもグリンパティック系や脳脊髄液再吸収の低下などの脳脊髄液動態異常が関与する可能性がある

1. 山原直紀, 吉倉延亮, 下畑享良.進行性核上性麻痺および特発性正常圧水頭症の合併例の臨床的特徴とシャント術の効果.臨床神経2024;64:113-116. https://doi.org/10.5692/clinicalneurol.cn-001920

2. Kawazoe M, et al.Disproportionately enlarged subarachnoid-space hydrocephalus on MRI in pathologically confirmed progressive supranuclear palsy.Neurol Clin Pract 2025;15(2):e200431. doi.org/10.1212/CPJ.0000000000200431

・脳内の異常を免疫系はどのように感知しているのか?― 「脳免疫コード」という新たな概念

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年5月8日FB投稿です**

私たちの脳は,これまで免疫系から独立していると考えられていました.しかし近年の研究により,脳内の老廃物を排出する仕組みとして,グリンパティック系(glymphatic system)および硬膜リンパ管(meningeal lymphatics)が存在することが明らかになり,脳と免疫系が密接に関連していることが分かってきました.Immunity誌に,米国ワシントン大学の2人の教授が総説を発表し,これらの新たな知見をベースとして「脳免疫コード(brain immune code)」なる新たな概念を提唱しています.

私たちの脳は,これまで免疫系から独立していると考えられていました.しかし近年の研究により,脳内の老廃物を排出する仕組みとして,グリンパティック系(glymphatic system)および硬膜リンパ管(meningeal lymphatics)が存在することが明らかになり,脳と免疫系が密接に関連していることが分かってきました.Immunity誌に,米国ワシントン大学の2人の教授が総説を発表し,これらの新たな知見をベースとして「脳免疫コード(brain immune code)」なる新たな概念を提唱しています.

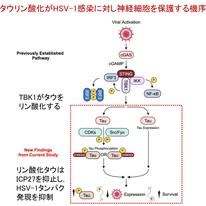

まずグリンパティック系から髄膜リンパ管までの説明です.動脈周囲の血管周囲腔の脳脊髄液(CSF)は,アストロサイトに存在する水チャネル(アクアポリン4)を介して脳間質液(ISF)との間で交換され,脳実質内を循環します(図1).これにより脳の老廃物が脳から排出されます.特にノンレム睡眠時には,脳脊髄液と脳間質液の効率的な交換が促進され,老廃物除去が進みます(→このため質の良い睡眠は認知症予防に繋がる可能性があります).さらに,脳内から排出されたCSFはクモ膜下腔(SAS)を経由し,静脈洞(dural venous sinus)の近くに位置する「クモ膜カフ出口(arachnoid cuff exit:ACE)」という,最近発見された構造を介して硬膜リンパ管系(緑)に流入し,最終的に頸部リンパ節へと排出されます.つまりCSFが硬膜リンパ管系を通じて排出され,最終的に末梢リンパ系に移動します.この経路が脳と末梢免疫系をつなぎ,免疫細胞が脳由来の抗原を認識するわけです.

つぎに脳免疫コード(brain immune code)です.これは脳内の抗原がどのように免疫系に提示され,免疫細胞がそれにどう反応するかを示す概念です.脳由来の抗原は,免疫細胞に対してユニークなアミノ酸配列からなり,「バーコード」のような役割を果たします(図2).免疫細胞(特にT細胞)はこのバーコードをスキャナーのように読み取ることで,正常な脳機能を守るための適切な免疫反応を維持しています.具体的には,マクロファージなどの抗原提示細胞が脳由来の抗原を主要組織適合複合体(MHC)上に提示し,免疫細胞がそれを認識・対応します.このような仕組みによって,免疫系は脳内の異常を早期に感知し,適切に対処することが可能になります(図3A).

しかし,加齢や炎症,神経変性疾患などの病的な状況では,提示される抗原の種類(免疫系が認識できる物質の範囲)が変化してしまいます.つまり,「バーコード」の種類が変化し,これに伴い免疫反応のパターンも異常を来します.例えば自己免疫疾患の場合,炎症によって抗原提示の状況が変わり,脳免疫コードが変化してしまいます(図3B;黒→赤).特に多発性硬化症ではEBウイルス感染との関連が指摘されていますが,分子模倣(molecular mimicry)によって自己免疫のリスクが高まります.この変化により,本来は病原体排除を目的とした免疫細胞群が活性化され,自己組織への攻撃性が増加する可能性があります.

また加齢や神経変性疾患(例えばアルツハイマー病)では,老化に伴いグリンパティック系および硬膜リンパ管系の機能が低下し,脳内の老廃物の除去が不完全になり,慢性的な炎症が発生しやすくなります.これが脳免疫コードの変化を引き起こす原因となります(図3C).つまり提示される抗原の種類(免疫コード)が変化し,末梢免疫系が認識する抗原のレパートリーが変わってしまいます.また,特定のT細胞が認知機能の低下や神経変性に関与することも指摘されており,この免疫コードの変化が病態の進行にどのように影響するかは今後の重要な課題と言えます.

以上のように,脳と免疫の関係を新たな視点から理解することは,多発性硬化症やアルツハイマー病などの神経難病の治療法開発に多くく貢献するものと期待されます.

Kim, M.W., & Kipnis, J. (2025). Glymphatics and meningeal lymphatics unlock the brain-immune code. Immunity.

https://www.cell.com/immunity/fulltext/S1074-7613(25)00125-6

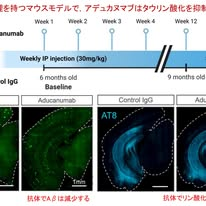

・アルツハイマー病に対する抗体療法の課題と将来の展望・改訂版

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年5月10日FB投稿です**

近森病院 細見直永部長,高知大学 松下拓也教授に貴重な機会をいただき,標題の講演をさせていただきました.昨年の7月に日本脳血管・認知症学会にて同じタイトルで大会長講演をさせていただきましたが,この10ヶ月の研究の大きな進歩を踏まえアップデートしました.具体的には以下の項目を追加しました.よろしければご覧ください.

近森病院 細見直永部長,高知大学 松下拓也教授に貴重な機会をいただき,標題の講演をさせていただきました.昨年の7月に日本脳血管・認知症学会にて同じタイトルで大会長講演をさせていただきましたが,この10ヶ月の研究の大きな進歩を踏まえアップデートしました.具体的には以下の項目を追加しました.よろしければご覧ください.

◆ ARIAの危険因子に関する最新知見

◆ アミロイドβの血管沈着とARIAの病態メカニズム

◆ 抗体療法に伴う脳萎縮に関する2つの仮説

◆ 脳脊髄液アミロイドβ42の意義

◆ アミロイドβ沈着の上流の発見

◆ ウイルス感染と認知症・タウリン酸化

=>スライドへのリンク

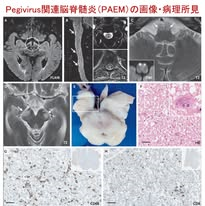

・免疫抑制患者に見られる新たなウイルス性脳脊髄炎 ―Pegivirus関連脳脊髄炎(PAEM)―

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年5月12日FB投稿です**

最新号のNew Eng J Med誌の短報に,ドイツのCharité大学を中心とするチームが,ヒトペギウイルス1型(HPgV-1)による新たな中枢神経感染症「Pegivirus関連脳脊髄炎(Pegivirus-associated encephalomyelitis;PAEM)」を報告しています.免疫抑制状態にある4名の患者が進行性の視神経障害と脊髄障害を呈し,全例の脳脊髄液からHPgV-1(human pegivirus type 1)RNAが検出され,さらに死亡した2例では剖検脳および脊髄組織からも高ウイルス量が確認されました(これに対して,疾患対照として解析された脳炎患者100例の脳脊髄液からは検出されませんでした).これまでHPgV-1は無症候性の持続感染ウイルスと考えられてきましたが,中枢神経系における複製と病原性が示されたのは今回が初めてとなります.

最新号のNew Eng J Med誌の短報に,ドイツのCharité大学を中心とするチームが,ヒトペギウイルス1型(HPgV-1)による新たな中枢神経感染症「Pegivirus関連脳脊髄炎(Pegivirus-associated encephalomyelitis;PAEM)」を報告しています.免疫抑制状態にある4名の患者が進行性の視神経障害と脊髄障害を呈し,全例の脳脊髄液からHPgV-1(human pegivirus type 1)RNAが検出され,さらに死亡した2例では剖検脳および脊髄組織からも高ウイルス量が確認されました(これに対して,疾患対照として解析された脳炎患者100例の脳脊髄液からは検出されませんでした).これまでHPgV-1は無症候性の持続感染ウイルスと考えられてきましたが,中枢神経系における複製と病原性が示されたのは今回が初めてとなります.

HPgV-1は,フラビウイルス科ペギウイルス属に属する一本鎖RNAウイルスで,血液や性行為を介して感染し,世界中の人口の10~30%に持続感染しているとされています.これまで臨床的な病原性はほとんど認められておらず,HIV感染者ではむしろ免疫活性を調整し良好な予後に関連するとの報告もありました.しかし最近では白質脳炎や脊髄炎との関連を指摘する報告も出てきており,今回,初めて明確な病原性が示されたことになります.

患者は57~70歳で,腎移植後の免疫抑制状態が2例,骨髄移植後の慢性GVHDが1例,関節リウマチに対するTNF-α阻害薬とメトトレキサート使用中の1例と,いずれも明らかな免疫抑制状態にありました.数か月にわたり両側視力障害や,痙性対麻痺あるいは四肢麻痺,感覚障害が進行性に増悪しました.2名は発症後7か月および17か月で死亡し,残る2名も重度の後遺症を伴いながら,それぞれ25か月および40か月の経過観察がなされています.

MRIでは,全例において特徴的な所見が確認されました.具体的には,両側の視神経および視交叉にFLAIR画像で明瞭な高信号がみられ(図A),脊髄では錐体路および後索に沿って縦長のT2高信号が確認されました(図B).3例では両側錐体路にT2高信号が広がり,DWIでも拡散制限を伴っていました(図C-D).剖検例では,脳幹の錐体路部が肉眼的に軟化しており(図E),組織学的には異型のアストロサイト様細胞に核内封入体が認められました(図F).また病変部ではCD68陽性マクロファージとCD8陽性T細胞の強い浸潤が認められ,炎症性脱髄と考えられました(図G, H).

ウイルスの遺伝子配列を調べたところ,中枢神経系の中で他の部位とは異なるウイルスの集団が存在していることがわかりました.これは,ウイルスが中枢神経系で独自に増殖しており,その部位を好んで感染するという「神経向性(neurotropism)」の存在を示しています.さらに,ウイルス量は視神経と頸髄で特に高く,病変の分布と一致していました.

以上より,今後,進行性の視神経障害や脊髄障害を認める免疫抑制患者で,上述のような特徴的な画像所見を認めた場合には,HPgV-1の検査を考慮すべきと著者らは提案しています.なお,著者は本文中で明言していませんが,その臨床像から視神経脊髄炎スペクトラム障害(NMOSD)やHAMなどが疑われるような症例で,鑑別診断として本疾患を挙げる必要があると感じました.

Scheibe F, et al. Pegivirus-Associated Encephalomyelitis in Immunosuppressed Patients. N Engl J Med. 2025 May 8;392(18):1864–1866.(https://doi.org/10.1056/NEJMc2501512)

・機能性神経障害(FND;ヒステリー)診療の近年の革命的変化─COVID-19の影響も踏まえて

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年5月13日FB投稿です**

「医学のあゆみ」誌の最新号(https://amzn.to/4mbk1C0)で,機能性神経障害(FND)の特集が組まれました.歴史的に,ヒステリー,心因性疾患,解離性障害,転換性障害,身体表現性障害,心気症,詐病などと呼ばれてきた疾患です.この特集号を企画された園生雅弘教授の巻頭言に,「ヒステリーってほとんどいないよね.皆詐病でしょう?」「ヒステリーは精神科で見なくなったと思ったら,みんな脳神経内科にかかっていたのか!」というある精神科医の言葉が紹介されています.この疾患の近年の状況を象徴していますが,一方で「脳神経内科医も精神疾患と思っているので真面目に対処も治療も考えることなく,ただ持て余すのみであった」と書かれています.しかし21世紀に入って,この状況に脳神経内科において革新的変化が起こり,現在も進行中です.園生教授がご執筆された「FNDの歴史と近年の革命的変化」では,この流れを歴史的かつ体系的に論じておられます.

「医学のあゆみ」誌の最新号(https://amzn.to/4mbk1C0)で,機能性神経障害(FND)の特集が組まれました.歴史的に,ヒステリー,心因性疾患,解離性障害,転換性障害,身体表現性障害,心気症,詐病などと呼ばれてきた疾患です.この特集号を企画された園生雅弘教授の巻頭言に,「ヒステリーってほとんどいないよね.皆詐病でしょう?」「ヒステリーは精神科で見なくなったと思ったら,みんな脳神経内科にかかっていたのか!」というある精神科医の言葉が紹介されています.この疾患の近年の状況を象徴していますが,一方で「脳神経内科医も精神疾患と思っているので真面目に対処も治療も考えることなく,ただ持て余すのみであった」と書かれています.しかし21世紀に入って,この状況に脳神経内科において革新的変化が起こり,現在も進行中です.園生教授がご執筆された「FNDの歴史と近年の革命的変化」では,この流れを歴史的かつ体系的に論じておられます.

日本神経学会も「機能性疾患/精神科領域疾患セクション」を立ち上げ,本年2月に開催されたウェビナーは800人を超える参加登録がありました.またFNDに関する初の教科書「機能性神経障害診療ハンドブック(https://amzn.to/3GS48QT)」も昨年6月に出版され,さらに複数の医学誌でも特集が組まれています.今回の特集号はコンパクトですが,本特集を通じて,FNDの考え方,診断,治療,そしてリハビリテーションに至るまでの体系的な理解を深めることができます.私も「機能性不随意運動」について執筆を担当いたしました.またニューロリハ領域を牽引される角田亘教授がFNDのリハビリテーションについて明快かつ実践的にご執筆されています.ご一読を賜れば幸いです.

目次

◆はじめに(園生雅弘)

◆FNDの歴史と近年の革命的変化(園生雅弘)

◆機能性筋力低下(園生雅弘)

◆機能性不随意運動(下畑享良)

◆心因性非てんかん発作─脳神経内科医・精神科医のための実践的アプローチ(斉藤聡志・谷口 豪)

◆新型コロナウイルス感染症後遷延症状およびCOVID-19ワクチン接種とFND(大平雅之・髙尾昌樹)

◆FNDと神経生理(神林隆道・園生雅弘)

◆脳神経内科医によるFNDの治療(渡辺宏久)

◆FNDのリハビリテーション(角田 亘)

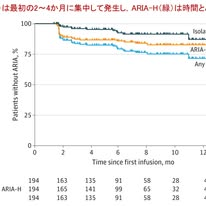

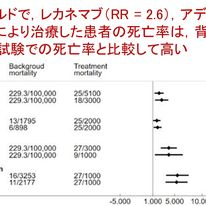

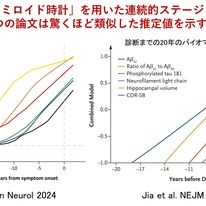

・レカネマブに伴う症候性ARIAのリスクは認知機能の差(CDRスコア0.5と1)で15倍も変わる!

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年5月15日FB投稿です**

アミロイドβを標的とした抗体薬レカネマブは,アルツハイマー病による軽度認知障害(MCI)および軽度認知症の治療薬として臨床応用されています.JAMA Neurology誌にワシントン大学から,治療を導入した234名の治療後の経過を検討した研究が報告されています.

アミロイドβを標的とした抗体薬レカネマブは,アルツハイマー病による軽度認知障害(MCI)および軽度認知症の治療薬として臨床応用されています.JAMA Neurology誌にワシントン大学から,治療を導入した234名の治療後の経過を検討した研究が報告されています.

対象患者は平均年齢74.4歳,CDRスコア0.5(MCI)または1(軽度認知症)の診断で,治療期間の平均は6.5か月でした.CDR-SB(臨床的認知機能評価のサブスコア)変化率は年間1.11ポイント(軽度認知症では1.56,MCIでは0.99)でした.副作用に関しては,インフュージョンリアクションは全体の37%に発生しましたが,多くは軽度でした.一方,注目されるアミロイド関連画像異常(ARIA)は,234人中194人が評価され,42人(22%)に認められました.そのうち,11人(5.7%)が症候性ARIAを発症し,2人(1.0%)は入院を要する重篤な症状を呈しましたが,死亡例や大出血はありませんでした.症候性ARIAを発症した11人の患者のうち,8人は症状が完全に回復しました.残る3人では,軽度の失語・混乱,慢性頭痛の増悪,精神症状の悪化といった後遺症がみられました.治療を中止したのは全体の9.8%(23人)であり,そのうちARIA関連の中止は4.3%(10人)でした.

この研究でもっとも印象的だったのは図1で,ARIAが時間経過とともにどのように出現するのか視覚的に分かります.治療開始後,ARIA-E(浮腫;オレンジ)は早期(最初の2〜4か月)に集中して発生し,その後の出現頻度は低下します.一方,ARIA-H(微小出血など;緑)のみを呈する症例は時間とともに徐々に増加していく様子が明らかになりました.つまりすでに周知されているように,開始初期のMRIモニタリングは重要ですが,ARIA-Hは治療期間を通して注意する必要があると言えます.

また,CDR 1の患者では症候性ARIAの発生率が27%と高く,CDR 0.5の患者(1.8%)に比べて15倍もリスクが高いことが示されました.症候性ARIAを呈した患者の多くは回復したものの,上述した通り,3人に後遺症(失語,頭痛,精神症状の増悪)が残存し,治療中止に至った例もみられました.つまりCDR 1の患者に対しては,副作用の頻度と重症度が相対的に高くなることを踏まえた協働意思決定(shared decision making)が必要になると考えられます.とくにAPOE ε4ホモ接合体である患者ではリスクが高くなるため(ホモ接合でのARIA-Eの頻度は38%),治療開始にあたっては,リスクとベネフィットを明確に説明し,共に考える姿勢が必要だと思います.

また図2も重要です.ARIA-EとARIA-Hの画像上の重症度を縦軸と横軸に取り,それらの組み合わせにおいて,患者が症候性であったか無症候性であったかを可視化しています.無症候性ARIA(図2A)の多くは,軽度〜中等度のARIA-Eと軽度のARIA-Hにとどまりました.一方,症候性ARIAはすべてARIA-EとARIA-Hの両方を有しており,とくに症状が重篤である症例(赤)では,中等度以上のARIA-Eと中等度以上のARIA-Hの組み合わせで認めることが分かりました.

研究の限界は,ほとんどが白人であり,人種的多様性に欠けている点と,単一施設でのデータである点かと思います.

個人的な疑問としては,ARIAを来しても多くは治療継続可能であることが示されましたが,ARIA後も単なる可逆的副作用と考えて継続した方が良いのか,それとも警告発作と考えたほうが良いのか(つまり再発や進行はないのか),明らかにする必要があると思いました.いずれにせよ,本研究はレカネマブのリアリワールドにおける安全性データを示すとともに,患者さんに対する科学的根拠に基づいた協働意思決定を支援するという現代医療のあり方に繋がると思います.本剤を処方する医師はよく理解しておく必要がある論文だと思います.

Paczynski M, et al. Lecanemab Treatment in a Specialty Memory Clinic. JAMA Neurology. Published online May 12, 2025.(doi.org/10.1001/jamaneurol.2025.1232)

・神経変性疾患に対する免疫療法の幕開け ―制御性T細胞(Tregs)を標的としたALS免疫治療―

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年5月19日FB投稿です**

筋萎縮性側索硬化症(ALS)に対する治療として近年,複数の新たな試みが進行中です.最新号のLancet誌に,低用量のインターロイキン2をリルゾールに追加して皮下注する新たな免疫療法の有効性と安全性を検証した多施設共同第2b相二重盲検無作為化プラセボ対照試験(MIROCALS試験)がフランスから報告されました.この薬剤が選択された背景には,ALSの病態における免疫異常と神経炎症の関与があります.なかでも,自己免疫の制御に重要なCD4⁺CD25⁺FOXP3⁺制御性T細胞(いわゆるTregs;免疫のブレーキ役)の数および機能の低下がALSの進行や重症度と相関することが報告されており,Tregsを標的とした治療戦略が注目されたわけです.IL-2は,Tregsの増殖と維持に不可欠なサイトカインであり,その低用量使用によりエフェクターT細胞を刺激せず,選択的にTregsを増加させることが可能とされています(エフェクターT細胞まで刺激されると,サイトカイン放出やミクログリアなどの活性化が起きてしまいます).この治療戦略はすでにSLEや1型糖尿病などでも検討されており,ALSへの応用が期待されていたそうです.

筋萎縮性側索硬化症(ALS)に対する治療として近年,複数の新たな試みが進行中です.最新号のLancet誌に,低用量のインターロイキン2をリルゾールに追加して皮下注する新たな免疫療法の有効性と安全性を検証した多施設共同第2b相二重盲検無作為化プラセボ対照試験(MIROCALS試験)がフランスから報告されました.この薬剤が選択された背景には,ALSの病態における免疫異常と神経炎症の関与があります.なかでも,自己免疫の制御に重要なCD4⁺CD25⁺FOXP3⁺制御性T細胞(いわゆるTregs;免疫のブレーキ役)の数および機能の低下がALSの進行や重症度と相関することが報告されており,Tregsを標的とした治療戦略が注目されたわけです.IL-2は,Tregsの増殖と維持に不可欠なサイトカインであり,その低用量使用によりエフェクターT細胞を刺激せず,選択的にTregsを増加させることが可能とされています(エフェクターT細胞まで刺激されると,サイトカイン放出やミクログリアなどの活性化が起きてしまいます).この治療戦略はすでにSLEや1型糖尿病などでも検討されており,ALSへの応用が期待されていたそうです.

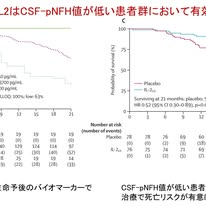

この試験では,18〜76歳の,発症から24か月以内のALS患者220名を対象に,リルゾールを導入後に低用量IL-2(2MIUを皮下注,28日ごとに5日間)または偽薬を18か月間皮下注しています.主要評価項目は640日後の生存率です.結果として,未調整解析ではIL-2群で死亡リスクが19%低下したものの有意差は得られませんでした(ハザード比 0.81,p=0.33).しかし,年齢,ALSFRS-Rスコア,Treg数,血漿CCL2,脳脊髄液中リン酸化ニューロフィラメント重鎖(CSF-pNFH)などの予後因子で調整した解析では,IL-2群で死亡リスクが68%有意に低下していました(ハザード比 0.32,p=0.007).CSF-pNFH値は聞き慣れないバイオマーカーでしたが,値のよって3群に分けると生命予後を予測できることが示されています(図1).そしてCSF-pNFH値が低い患者群(750–3700 pg/mL)では,IL-2群において死亡リスクが48%有意に低下し(ハザード比 0.52,p=0.016),この層では機能スコアの低下速度(ALSFRS-R)も有意に遅延しました(図2).一方で,CSF-pNFHが高い群ではIL-2による有意な改善は認めませんでした.このことはより早期,軽症の患者でこの治療が有効である可能性を示唆しています.

また,低用量IL-2によりTregsの数および割合は有意に増加し,炎症マーカーである血漿中CCL2濃度(=MCP1;単球やT細胞などの免疫細胞を炎症部位に呼び寄せるケモカイン)も有意に低下しました.副作用としては注射部位の反応やインフルエンザ様症状が多く報告されましたが,いずれも軽微であり,低用量IL-2は18か月間の長期使用でも概ね安全に使用できることが示されました.

本試験は,ALSにおける治療法として,免疫修飾による病態制御の可能性があることを示した点,そしてCSF-pNFHのようなバイオマーカーを用いた層別化医療の重要性を示した点で重要と考えられます.今後の第3相試験に期待したいと思いますし,他の神経変性疾患でも同様の免疫療法というアプローチが拡大する可能性があると思います.

Bensimon G, et al. Efficacy and safety of low-dose IL-2 as an add-on therapy to riluzole (MIROCALS): a phase 2b, double-blind, randomised, placebo-controlled trial. The Lancet. Published online May 9, 2025. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(25)00262-4

・ナルコレプシーに対するオレキシン作動薬の夜明け

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年5月24日FB投稿です**

第66回日本神経学会学術大会3日目,睡眠医学研究の第一人者,筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構(WPI-IIIS)機構長の柳沢正史先生のご講演を拝聴しました.①起立性調節障害の多くは睡眠相後退症候群であること,②ノンレム睡眠中の一時的なドーパミン濃度の上昇(dopamine surge)が扁桃体の賦活を引き起こし,それがレム睡眠の開始に不可欠であること,③睡眠不足は認知症,心疾患,肥満等につながること,④人は自分が眠れているかどうかを正しく判断することはできないこと(睡眠誤認)など大変勉強になりました.柳沢先生は覚醒の維持に関わる神経ペプチド,オレキシンを発見されたことでも有名ですが,これに関連してナルコレプシー1型の治療のお話もありました.

第66回日本神経学会学術大会3日目,睡眠医学研究の第一人者,筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構(WPI-IIIS)機構長の柳沢正史先生のご講演を拝聴しました.①起立性調節障害の多くは睡眠相後退症候群であること,②ノンレム睡眠中の一時的なドーパミン濃度の上昇(dopamine surge)が扁桃体の賦活を引き起こし,それがレム睡眠の開始に不可欠であること,③睡眠不足は認知症,心疾患,肥満等につながること,④人は自分が眠れているかどうかを正しく判断することはできないこと(睡眠誤認)など大変勉強になりました.柳沢先生は覚醒の維持に関わる神経ペプチド,オレキシンを発見されたことでも有名ですが,これに関連してナルコレプシー1型の治療のお話もありました.

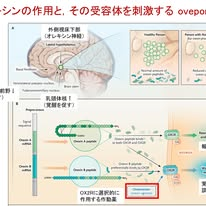

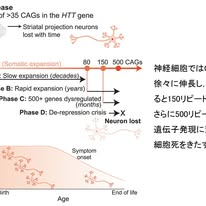

ナルコレプシー1型は,日中の過眠やカタプレキシー(情動脱力発作),夜間の睡眠の分断など,生活の質を著しく損なう疾患です.図はオレキシン神経の分布と機能,およびナルコレプシー1型との関係を示しています.図1Aでは,オレキシン神経が外側視床下部に存在し,覚醒を促す乳頭体核を刺激し,睡眠を促す腹外側視索前野を抑制することで覚醒状態を維持していることが示されています.ナルコレプシー1型では,これらの神経が著しく失われます.Bでは,オレキシンAおよびBが,プレプロオレキシンから産生され,それぞれOX1RおよびOX2Rという受容体に結合する様子が書かれています.オレキシンBはOX2Rに選択的に作用し,オレキシンAはOX1Rにも結合して報酬系に関与します.近年,OX2Rに選択的に作用する作動薬「oveporexton(TAK-861;Takeda社)」が開発されました.ナルコレプシー1型に対する効果を検証した研究が,最新号のNew England Journal of Medicine誌に報告されています.この薬剤は経口投与が可能で,血液脳関門を通過します.

日本を含む多国籍の多施設共同二重盲検無作為化比較試験で,112名のナルコレプシー1型患者が対象となり,実薬または偽薬を8週間にわたって使用しています.主要評価項目は,覚醒維持検査(Maintenance of Wakefulness Test:MWT)における平均睡眠潜時(入眠までの時間)の変化であり,副次評価項目としてEpworth Sleepiness Scale(ESS)スコア,週あたりのカタプレキシーの回数,Narcolepsy Severity Scale for Clinical Trials(NSS-CT)などが含まれています.治療群は4つで,1つ目は0.5 mgを1日2回投与する群,2つ目は2 mgを1日2回投与する群,3つ目は最初の2週間に2 mgを1日2回投与し,その後は朝のみ5 mgを投与する漸増群,4つ目は7 mgを朝1回のみ投与する群です.いずれの群も8週間継続されました.結果は以下の通りです.

1) MWTにおける平均睡眠潜時(眠るまでの時間)は,実薬投与のすべての群で有意な改善(12.5〜25.4分の延長)を示し,特に2mg→5mgの群で最も改善が顕著であった(睡眠潜時が健康人レベルに到達した割合が最大81%).(図2A)

2) ESSスコアは,ベースラインの18〜19点から,偽薬群では−2.5点,実薬群では−8.9〜−13.8点と有意な低下.(図2B)

3) カタプレキシー発作回数は,最大で週あたり15.7回から2.1回に減少し,偽薬群との比較で有意差あり(p = 0.003).

4)NSS-CTスコアも実薬群では28.7→8.1〜14.5と著明に改善した.

副作用は,不眠(48%),尿意切迫感(33%),頻尿(32%)を認めましたが,いずれも軽度から中等度であり,ほとんどが1週間以内に自然軽快しました.肝障害は認められませんでした.

以上のように,oveporextonはナルコレプシー1型に対して病態機序の本質に迫る新しい治療戦略として期待され,現在第3相試験(NCT06470828)も進行中とのことです.患者さんのQOLが大きく変わるものと期待されます.

Dauvilliers Y, et al. Oveporexton, an Oral Orexin Receptor 2–Selective Agonist, in Narcolepsy Type 1. N Engl J Med. 2025;392(19):1905–1916.(doi.org/10.1056/NEJMoa2405847)

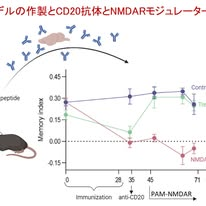

・自己免疫性脳炎の免疫病態と進行中の臨床試験 ―なぜこの薬が選ばれたのか?―

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年5月28日FB投稿です**

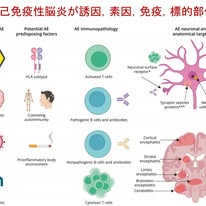

自己免疫性脳炎(autoimmune encephalitis:AE)は特定の自己抗体が機能障害を引き起こし,記憶障害やけいれん,運動異常症,精神症状など多様な症候を呈します.早期の免疫療法によって改善が望めるものの,十分なエビデンスに基づく治療はまだ確立されていません.このため,現在,AEに対する新しい免疫療法の臨床試験が国際的に進められています.これらを分かりやすく解説した総説がNeurology誌に掲載されています.代表的な4つの試験と,なぜそれらの薬剤が選ばれたのかが理解できます.

自己免疫性脳炎(autoimmune encephalitis:AE)は特定の自己抗体が機能障害を引き起こし,記憶障害やけいれん,運動異常症,精神症状など多様な症候を呈します.早期の免疫療法によって改善が望めるものの,十分なエビデンスに基づく治療はまだ確立されていません.このため,現在,AEに対する新しい免疫療法の臨床試験が国際的に進められています.これらを分かりやすく解説した総説がNeurology誌に掲載されています.代表的な4つの試験と,なぜそれらの薬剤が選ばれたのかが理解できます.

【現在進行中の主要な臨床試験】

① EXTINGUISH試験

対象:NMDAR抗体陽性の成人および青年

治療薬:イネビリズマブ(CD19陽性B細胞・一部形質芽細胞を標的)

② LEGIONE試験

対象:LGI1抗体陽性の成人

治療薬:ロザノリキシズマブ(FcRn阻害)

③ CIELO試験

対象:NMDARまたはLGI1抗体陽性の新規例および難治例

治療薬:サトラリズマブ(IL-6受容体阻害)

④ GENERATE-BOOST試験

対象:重症の細胞表面抗原抗体陽性例(リツキシマブ使用後)

治療薬:ボルテゾミブ(プロテアソーム阻害薬)

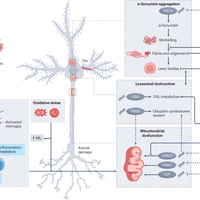

【病態と薬剤選定の理由】

図1では,AEがどのような要因で発症し,どの免疫細胞が関与しているかが示されています.誘因には特発性,腫瘍,ウイルス感染後,医原性(免疫チェックポイント阻害薬)があり,発症にはHLAや自己免疫疾患体質,炎症促進の環境が関係します.免疫病態の中心にはT細胞,B細胞,自己抗体があり,これらが大脳皮質,辺縁系,基底核,小脳,脳幹を標的にして多彩な症候を引き起こします.

図2では,免疫応答の各段階における治療薬の作用点が示されています.抗原提示細胞がT細胞を活性化し,それがB細胞を刺激.IL-6の助けを借りてB細胞が形質芽細胞に分化し,病原性抗体を産生.産生された抗体は血中や脳脊髄液中に放出され,血液脳関門を通過して中枢神経へ到達.細胞表面抗原と結合し,受容体等の内在化・機能阻害・細胞障害を引き起こす.さらにT細胞の浸潤,ミクログリアの活性化,サイトカイン(IL-6など)放出,これらの結果として中枢神経系での炎症性環境が形成される.さらにB細胞から形質芽細胞,形質細胞へと至る過程で,髄腔内で抗体が産生され,これが機能障害を引き起こす.種々の薬剤は,この免疫カスケードの異なる段階を標的にしています:

◆ステロイド,IVIg,血漿交換(非特異的免疫抑制)

◆抗CD20抗体(リツキシマブ):B細胞除去

◆抗CD19抗体(イネビリズマブ):B細胞に加え一部の形質芽細胞も標的

◆プロテアソーム阻害薬(ボルテゾミブ):形質細胞をアポトーシスへ導く

◆FcRn阻害薬(ロザノリキシズマブ):IgGの再利用を防ぎ,病原性抗体を減少させる

◆IL-6受容体阻害薬(サトラリズマブ):形質芽細胞への分化を抑制

脳炎ごとにどの過程を抑制するのが最も効果的なのか明らかにする必要があります.

【AEの臨床試験における共通課題】

臨床試験の実施にあたっての課題も記載されています.

1.症例数の少なさ

2.疾患の多様性

抗体の種類や病態が異なるため,対象を広げると効果が不明確になり,絞ると対象が少なくなるというジレンマがある.このためCIELO試験ではバスケット試験を行っている.

3.アウトカム評価の難しさ

AE特有の認知機能障害や睡眠,自律神経症状などを十分に評価できるスケールがない.

4.標準治療との関係性

ステロイドやリツキシマブなど既存治療が既に広く使われており,これらを使用している患者をどう扱うかが設計上の課題となる.

以上のように,AEの治療は免疫病態を正しく理解したうえで適切なターゲットを治療する時代へと移行しつつあります.現在進行中の臨床試験はその先駆けと言えます.一方,希少疾患に特有の課題を克服するためには,研究者・医療者・患者さんが一体となった取り組みが求められると思いました.

Titulaer MJ, et al. The Clinical Trial Landscape in Autoimmune Encephalitis: Challenges and Opportunities. Neurology. 2025;104:e213487. https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000213487

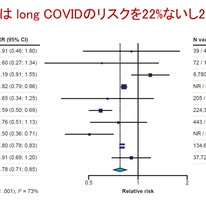

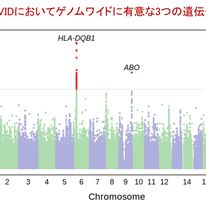

・パーキンソン病では生命予後・機能予後を増悪させないためにCOVID-19罹患を防ぐ必要がある!

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年5月30日FB投稿です**

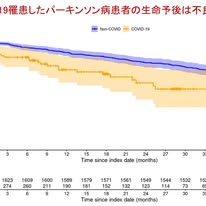

個人的にはずっと結果を知りたかった,COVID-19がパーキンソン病(PD)患者の長期的な転帰に及ぼす影響を明らかにした研究が,ついにアルバート・アインシュタイン医科大学から European Journal of Neurology 誌に報告されました.本研究では,2016年から2023年にかけて同医療圏で診療を受けたPD患者3512名のうち,COVID-19のPCR検査で陽性となった293名と陰性の1649名を比較対象とし,観察期間は最長3.5年に及んでいます.評価されたアウトカムは,全死因死亡率,主要心血管有害事象(MACE),呼吸困難,疲労,転倒など多岐にわたります.

個人的にはずっと結果を知りたかった,COVID-19がパーキンソン病(PD)患者の長期的な転帰に及ぼす影響を明らかにした研究が,ついにアルバート・アインシュタイン医科大学から European Journal of Neurology 誌に報告されました.本研究では,2016年から2023年にかけて同医療圏で診療を受けたPD患者3512名のうち,COVID-19のPCR検査で陽性となった293名と陰性の1649名を比較対象とし,観察期間は最長3.5年に及んでいます.評価されたアウトカムは,全死因死亡率,主要心血管有害事象(MACE),呼吸困難,疲労,転倒など多岐にわたります.

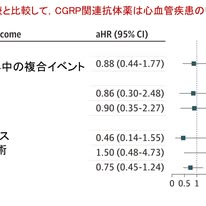

注目すべき結果として,COVID-19に罹患したPD患者は,感染していないPD患者と比較して,全死因死亡率(調整ハザード比[aHR] 1.58),呼吸困難(aHR 1.44),MACE(aHR 1.72),疲労(aHR 1.49),転倒(aHR 1.39)といずれのリスクも統計学的に有意に高いことが示されました.図1には,感染14日後からのKaplan–Meier生存曲線が描かれており,COVID-19陽性群では感染後3か月以内に死亡率が急激に上昇し,その後も高い死亡率が持続していることが明瞭に示されています.

また,図2では,MACE,呼吸困難,疲労,転倒といったアウトカムについて,COVID-19陽性群と陰性群で時間の経過とともに累積発生率に差が生じていく様子が示されており,感染が長期的な身体的リスクを高めることが視覚的に理解できます.

さらに注目すべき点として,COVID-19陽性群では感染後にレボドパ換算投与量(LED)が有意に増加していました.具体的には,感染前のLED中央値は687 mg/dayであったのに対し,感染後には727 mg/dayへと有意に増加していました(p < 0.001).この増加は,男女いずれの群でも確認されましたが,その後の経過には性差がみられました.特に男性患者では,感染後の経過に伴ってLEDが月ごとにわずかに減少する傾向がみられましたが(p = 0.01),女性ではそのような変化はみられませんでした(p = 0.84).

著者らは,COVID-19がPD患者の転帰を悪化させる背景として,ウイルス感染に伴う神経炎症,酸化ストレス,ドパミン作動性神経細胞への障害,さらにはαシヌクレイン凝集の促進などを指摘しています.加えて,パンデミック下での社会的隔離や心理的ストレスといった社会的要因も,症状の悪化に影響を与えている可能性があると考察されています.おそらく同様のことはPD以外の神経変性疾患でも生じうる可能性があります.

本研究は,3.5年という長期にわたるフォローアップと,多様な人種・民族背景を有する都市部のPD患者を対象とした点で評価されます.COVID-19に罹患したPD患者は,急性期を乗り越えた後も継続して注意深く経過観察する必要があります.またCOVID-19の流行は今後も繰り返しますので,感染予防やワクチン接種を励行する必要があることを患者さんに伝える必要があります.

Hadidchi R, et al. Impact of COVID-19 on long-term outcomes in Parkinson’s disease. Eur J Neurol. 2025;32:e70013.(doi.org/10.1111/ene.70013)

(作成者)峯岸 瑛(みねぎし あきら)

活き活き中屋敷ポールウォーキング。 今日は、 境川沿いを歩き河津桜を愛で、中屋敷の歴史を学ぶウォーキング。 鳥もたくさんの種類と遭遇、可愛かった。 穏やかな氣持ちの良いウォーキングでした。 次回の活き活き中屋敷は 音楽療法 次次回はデュアルエクササイズ(私担当します) 時々次回はポールウォーキングです。 #河津桜 #ポールウォーキング

活き活き中屋敷ポールウォーキング。 今日は、 境川沿いを歩き河津桜を愛で、中屋敷の歴史を学ぶウォーキング。 鳥もたくさんの種類と遭遇、可愛かった。 穏やかな氣持ちの良いウォーキングでした。 次回の活き活き中屋敷は 音楽療法 次次回はデュアルエクササイズ(私担当します) 時々次回はポールウォーキングです。 #河津桜 #ポールウォーキング 2025/3/1 2本のポールを使うウォーキング 土曜日 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ

2025/3/1 2本のポールを使うウォーキング 土曜日 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ 3/04 冬に舞い戻ったように寒さが厳しいですが、明日は啓蟄。虫たちも穴から首を出して震えるのじゃないでしょうか。今日は外ウォーキングを止めて室内体操に変更しました。認知症発症リスクを遅らせるためにまず、隠れフレイルをチェック。お一人だけ歩幅が狭いかたがいらして、彼女を「認知症」呼ばわりするイジメッコのようなメンバーさんたち!80前後って怖いですね((( ;゚Д゚)))・・ でも、それは優しさからだと分かります。バランスと筋トレ中心にエクササイズを幾つか。 🌸若宮大路の玉縄桜

3/04 冬に舞い戻ったように寒さが厳しいですが、明日は啓蟄。虫たちも穴から首を出して震えるのじゃないでしょうか。今日は外ウォーキングを止めて室内体操に変更しました。認知症発症リスクを遅らせるためにまず、隠れフレイルをチェック。お一人だけ歩幅が狭いかたがいらして、彼女を「認知症」呼ばわりするイジメッコのようなメンバーさんたち!80前後って怖いですね((( ;゚Д゚)))・・ でも、それは優しさからだと分かります。バランスと筋トレ中心にエクササイズを幾つか。 🌸若宮大路の玉縄桜 佐久ポールウォーキング協会より 2025年度イベントカレンダーが出来上がりDM手配中です。 現協@会員さんへは元より、一般参加の皆さんや昨年度会員さんへのご案内です。 DM以外では市内20 ヶ所位に配置配布をお願いしています。 新年度PW始めは4/6です〜❗️

佐久ポールウォーキング協会より 2025年度イベントカレンダーが出来上がりDM手配中です。 現協@会員さんへは元より、一般参加の皆さんや昨年度会員さんへのご案内です。 DM以外では市内20 ヶ所位に配置配布をお願いしています。 新年度PW始めは4/6です〜❗️ 3/07 今日で2024年度の渋谷PW教室は最終回。また新学期まで暫し休暇です。最終教室はいつもの計測とポール遊び、そして男性が皆お休みだったので胸にライトを受け「私は女優」ポールウォーキングで成果を発揮。午後から駒沢(店)の20年咲き続けたアプリコットの薔薇の根を抜いて鎌倉に移植、試み。うまく根付くと嬉しいのですが。それにしても夕方からぐんと気温が下がりました。明日は予報通り雪❄になりそうです。

3/07 今日で2024年度の渋谷PW教室は最終回。また新学期まで暫し休暇です。最終教室はいつもの計測とポール遊び、そして男性が皆お休みだったので胸にライトを受け「私は女優」ポールウォーキングで成果を発揮。午後から駒沢(店)の20年咲き続けたアプリコットの薔薇の根を抜いて鎌倉に移植、試み。うまく根付くと嬉しいのですが。それにしても夕方からぐんと気温が下がりました。明日は予報通り雪❄になりそうです。

三得利健康網路商店 X 台灣健走杖運動推廣協會 🎊 2025年3月8日《城市輕健走》圓滿結束!🎊 🌞 春日健走 活力滿滿! 在 中正紀念堂,我們迎來了第二場 城市輕健走! 專業教練帶領,夥伴們自由選擇休閒組或挑戰組, 踏步在城市的綠意間,感受雙杖健走的穩定與輕盈!💪 運動前有專業的教練們帶著大家一起做健走杖熱身, 歡樂的音樂🎵帶動大家動起來~ 🔹 分上下午場活動,會員專屬 x 非會員抽籤體驗! 🎟️ 下午場更特別開放 非會員透過抽籤免費體驗, 讓更多人能夠親身感受 雙杖健走的魅力與健康的力量!🏆 感謝所有參與的夥伴, 讓這場活動充滿歡笑與活力,期待下次再相見! ✨ 雙杖在手,健康跟著走! ✨ 腳丫聚樂部 樂您運動 Learning YunDon 耆妙屋-熟齡生活奇妙好物 FOOTDISC 富足康科技足墊

三得利健康網路商店 X 台灣健走杖運動推廣協會 🎊 2025年3月8日《城市輕健走》圓滿結束!🎊 🌞 春日健走 活力滿滿! 在 中正紀念堂,我們迎來了第二場 城市輕健走! 專業教練帶領,夥伴們自由選擇休閒組或挑戰組, 踏步在城市的綠意間,感受雙杖健走的穩定與輕盈!💪 運動前有專業的教練們帶著大家一起做健走杖熱身, 歡樂的音樂🎵帶動大家動起來~ 🔹 分上下午場活動,會員專屬 x 非會員抽籤體驗! 🎟️ 下午場更特別開放 非會員透過抽籤免費體驗, 讓更多人能夠親身感受 雙杖健走的魅力與健康的力量!🏆 感謝所有參與的夥伴, 讓這場活動充滿歡笑與活力,期待下次再相見! ✨ 雙杖在手,健康跟著走! ✨ 腳丫聚樂部 樂您運動 Learning YunDon 耆妙屋-熟齡生活奇妙好物 FOOTDISC 富足康科技足墊 佐久PW協会より 〜小諸PW散策〜 暇と好奇心旺盛のコーチによる、移住者増加中で古民家・商店再生中の小諸市街並み散策でした。 市役所前広場でのウォーミングアップ後、かつての繁華街/赤坂通り-鶴巻通りの路地を抜け〜北国街道/与良町通り-荒町通り-本町通りをブラブラ! 道中リメイクお店のカフェ・レストラン・ラーメン屋・ギャラリー・・等ここ数年での出店が目覚ましい若者やシニア向けの通りです。 神社仏閣も有り蘊蓄は兎も角覗いて来ました。 写メ忘れですが、ランチはご当地有名な蕎麦倉/丁・庵で皆さん啜って来ました。美味でしたとの事でした〜ww -小諸駅前/さいたま市コーチ等と分かれ-相生町通り-市役所前で無事解散❗️ 約4km/2.5時間の寄り道だらけでした。 お疲れ様でした。

佐久PW協会より 〜小諸PW散策〜 暇と好奇心旺盛のコーチによる、移住者増加中で古民家・商店再生中の小諸市街並み散策でした。 市役所前広場でのウォーミングアップ後、かつての繁華街/赤坂通り-鶴巻通りの路地を抜け〜北国街道/与良町通り-荒町通り-本町通りをブラブラ! 道中リメイクお店のカフェ・レストラン・ラーメン屋・ギャラリー・・等ここ数年での出店が目覚ましい若者やシニア向けの通りです。 神社仏閣も有り蘊蓄は兎も角覗いて来ました。 写メ忘れですが、ランチはご当地有名な蕎麦倉/丁・庵で皆さん啜って来ました。美味でしたとの事でした〜ww -小諸駅前/さいたま市コーチ等と分かれ-相生町通り-市役所前で無事解散❗️ 約4km/2.5時間の寄り道だらけでした。 お疲れ様でした。 今日の活動、スマイルフレンズ。 まずは『おらほのラジオ体操第一(おらほのらづおたいそうだいいづ)』。 3.11を風化させてはいけないという思いで復興プロジェクトお国言葉でラジオ体操から始めました。

今日の活動、スマイルフレンズ。 まずは『おらほのラジオ体操第一(おらほのらづおたいそうだいいづ)』。 3.11を風化させてはいけないという思いで復興プロジェクトお国言葉でラジオ体操から始めました。 3/11 震災追悼 三浦ネットグループのポールウォーキング。江の島の予定でしたが、お天気が芳しくないので行き先変更。扇ガ谷の住宅奥の80数段の階段から源氏山公園にトライしてみました。午後からは金沢八景に。夕方 予報通り雨☔になりましたね。写真は今日の赤シリーズです。

3/11 震災追悼 三浦ネットグループのポールウォーキング。江の島の予定でしたが、お天気が芳しくないので行き先変更。扇ガ谷の住宅奥の80数段の階段から源氏山公園にトライしてみました。午後からは金沢八景に。夕方 予報通り雨☔になりましたね。写真は今日の赤シリーズです。 名古屋フィジカルフィットネスセンター|経験豊かなフィットネスエンターテイナーを派遣します

名古屋フィジカルフィットネスセンター|経験豊かなフィットネスエンターテイナーを派遣します 本日のPW散策〜 昨日と大違いの暖かな陽射しの中、長野市/松代の城下町をブラブラ〜ww 六文銭でお馴染みの真田氏のお膝元、 松代城跡-真田邸-真田宝物館-文武学校-各旧家〜見事な寺町を寄り道でした。 約5km/11,000歩❗️ 締めは松代荘/松代の湯♨️で・・❗️ PS:ここ松代はPWの祖/安藤先生のいらっしゃる所でも‼️

本日のPW散策〜 昨日と大違いの暖かな陽射しの中、長野市/松代の城下町をブラブラ〜ww 六文銭でお馴染みの真田氏のお膝元、 松代城跡-真田邸-真田宝物館-文武学校-各旧家〜見事な寺町を寄り道でした。 約5km/11,000歩❗️ 締めは松代荘/松代の湯♨️で・・❗️ PS:ここ松代はPWの祖/安藤先生のいらっしゃる所でも‼️ 3/12 曇り時々小雨🌂 今朝のPW Dojoはコーチングクラス!隠れフレイルチェック方法を実践勉強し、昔懐かしいラムネで乾杯🍸✨🍸午後は御成スタバから十二所へ配達運送業を済ませて帰宅。これからふきのとう味噌作りです。

3/12 曇り時々小雨🌂 今朝のPW Dojoはコーチングクラス!隠れフレイルチェック方法を実践勉強し、昔懐かしいラムネで乾杯🍸✨🍸午後は御成スタバから十二所へ配達運送業を済ませて帰宅。これからふきのとう味噌作りです。 3/13 春を通り越し初夏の陽気の貯筋クラスは100均で見つけたディズニーエッグを手にして楽しくウォーキングの練習。夜はソーシャルフィットネスのZOOMが今終わったところです。今日も充実した1日でした。感謝

3/13 春を通り越し初夏の陽気の貯筋クラスは100均で見つけたディズニーエッグを手にして楽しくウォーキングの練習。夜はソーシャルフィットネスのZOOMが今終わったところです。今日も充実した1日でした。感謝 豊郷台の皆さんにポールウォーキング教室とポールを使ったUDe-スポーツもぐら叩きゲームを行いました。家の中にいる親に体験させたいの声でした。

豊郷台の皆さんにポールウォーキング教室とポールを使ったUDe-スポーツもぐら叩きゲームを行いました。家の中にいる親に体験させたいの声でした。 2025.3.17 シニアポールウォーキング | 船橋ウォーキング・ソサイエティ

2025.3.17 シニアポールウォーキング | 船橋ウォーキング・ソサイエティ 3/18 江ノ島ポールウォーキング 火曜 PWクラスは続く悪天から逃れ江ノ島へ参りました。が、期待したいつもの🗻は雲が隠して観ることができず皆落胆。 久々に潮風を吸って広場でウォーミングアップ(観光客も回りで真似をしていたり、カメラで撮影したり・・・) 平日にもかかわらず人が溢れていてポールは邪魔になるので、人の行かないヨットハーバーの方へ歩きました。往復は江ノ電。メンバーさんは徒歩だったりバスだったり。

3/18 江ノ島ポールウォーキング 火曜 PWクラスは続く悪天から逃れ江ノ島へ参りました。が、期待したいつもの🗻は雲が隠して観ることができず皆落胆。 久々に潮風を吸って広場でウォーミングアップ(観光客も回りで真似をしていたり、カメラで撮影したり・・・) 平日にもかかわらず人が溢れていてポールは邪魔になるので、人の行かないヨットハーバーの方へ歩きました。往復は江ノ電。メンバーさんは徒歩だったりバスだったり。 午前は介護予防運動教室!! 午後はサロンワーク!! 加圧トレーニング+プロボディデザイン(3D美容造形術) 加圧トレーニングってな~に? プロボディデザインってな~に? どんなことするの? からだも心も喜ぶ 素敵な貴女と出会える ますます輝きを放つ素敵な貴女と出会える ということだけお伝えしておきましょう💪 おっと!安心してください!! 加圧トレーニング後 ベッドは移動します🫡

午前は介護予防運動教室!! 午後はサロンワーク!! 加圧トレーニング+プロボディデザイン(3D美容造形術) 加圧トレーニングってな~に? プロボディデザインってな~に? どんなことするの? からだも心も喜ぶ 素敵な貴女と出会える ますます輝きを放つ素敵な貴女と出会える ということだけお伝えしておきましょう💪 おっと!安心してください!! 加圧トレーニング後 ベッドは移動します🫡 2025.3.18 美・姿勢ウォーキング | 船橋ウォーキング・ソサイエティ

2025.3.18 美・姿勢ウォーキング | 船橋ウォーキング・ソサイエティ 3/19 真冬に舞い戻ったような冷たい朝。東京からは雪便り。北鎌倉は雨でしたが数年前はポカポカ陽気のたからの庭でこの真っ赤な椿弁当を食べたなんて同じ3/19日でも大違い。いつものDojoでフレイル予防体操、コアフィットの帰りにハクモクレン公園に寄ってみました。

3/19 真冬に舞い戻ったような冷たい朝。東京からは雪便り。北鎌倉は雨でしたが数年前はポカポカ陽気のたからの庭でこの真っ赤な椿弁当を食べたなんて同じ3/19日でも大違い。いつものDojoでフレイル予防体操、コアフィットの帰りにハクモクレン公園に寄ってみました。 日曜日の全国大会参加させていただきます😊お天気も良さそうで楽しみ❗️ 今回は2キロコースのアンカーをつとめます。最後尾で誰よりものんびりと楽しみますよー♪見かけたら声かけてくださいねー🫶明日は久しぶりに蕨の健康アップステーションで一緒だったボランティアスタッフさんと再会ランチの約束をしています。佐久平〜蕨は新幹線使うと1時間28分!ちかっ😁

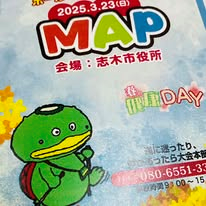

日曜日の全国大会参加させていただきます😊お天気も良さそうで楽しみ❗️ 今回は2キロコースのアンカーをつとめます。最後尾で誰よりものんびりと楽しみますよー♪見かけたら声かけてくださいねー🫶明日は久しぶりに蕨の健康アップステーションで一緒だったボランティアスタッフさんと再会ランチの約束をしています。佐久平〜蕨は新幹線使うと1時間28分!ちかっ😁 今日は志木市のいろはウォークフェスタです!晴天で最高です👍

今日は志木市のいろはウォークフェスタです!晴天で最高です👍 第9回志木市いろはウォークフェスタ開催されました‼️760名の参加です。台湾ポールウォーキング協会からも16名参加しました。いよいよインターナショナルです。スタッフの皆さんお疲れ様でした‼️

第9回志木市いろはウォークフェスタ開催されました‼️760名の参加です。台湾ポールウォーキング協会からも16名参加しました。いよいよインターナショナルです。スタッフの皆さんお疲れ様でした‼️ わーい、カパル君と写真撮れました😊 今日の埼玉県は気温25度で初夏のような暑さでした。大勢の参加者の皆さんと志木いろはウォークフェスタ楽しんできました。 会場では埼玉の瀧コーチ、遠藤コーチ夫妻、佐久の高見澤コーチ、北区の阿部コーチご夫妻、ノルディックの藤井コーチ、そして5月に秋田でイベントを開かれる佐々木コーチにもお会いできました。 台湾からも16名の参加が!上野の桜を見て志木に入られたとか。10キロコースと2キロコースを完歩されました。パワフルです。 他にもお住まいの地域でポールウォーキングを始めたいので教えにきてほしいと声をかけていただいたり、たくさん出会いがありました。 お疲れさまでした。またぜひ佐久にもきてください。 佐久に戻ったら、涼しい〜。即上着を着ました😅

わーい、カパル君と写真撮れました😊 今日の埼玉県は気温25度で初夏のような暑さでした。大勢の参加者の皆さんと志木いろはウォークフェスタ楽しんできました。 会場では埼玉の瀧コーチ、遠藤コーチ夫妻、佐久の高見澤コーチ、北区の阿部コーチご夫妻、ノルディックの藤井コーチ、そして5月に秋田でイベントを開かれる佐々木コーチにもお会いできました。 台湾からも16名の参加が!上野の桜を見て志木に入られたとか。10キロコースと2キロコースを完歩されました。パワフルです。 他にもお住まいの地域でポールウォーキングを始めたいので教えにきてほしいと声をかけていただいたり、たくさん出会いがありました。 お疲れさまでした。またぜひ佐久にもきてください。 佐久に戻ったら、涼しい〜。即上着を着ました😅 3/23 逗子市PWクラブ定例会 昨日より更に気温が上がり心地よい風に吹かれて 筋トレもしっかりたっぷりできました。今日は志木のポールイベントに参加できずちょっぴり心残りでしたが、お彼岸明けのせいか通常より少なめの参加者で皆さん一人一人とお話しできました。

3/23 逗子市PWクラブ定例会 昨日より更に気温が上がり心地よい風に吹かれて 筋トレもしっかりたっぷりできました。今日は志木のポールイベントに参加できずちょっぴり心残りでしたが、お彼岸明けのせいか通常より少なめの参加者で皆さん一人一人とお話しできました。 昨日、第9回志木いろはウォークフェスタが開催されました。 参加者760名で、台湾ポールウォーキング協会の関係者16名も参加されました。 今回ご協力して下さった、瀧MCPro、新地MCPro、阿部MCPro夫妻、お疲れ様でした。

昨日、第9回志木いろはウォークフェスタが開催されました。 参加者760名で、台湾ポールウォーキング協会の関係者16名も参加されました。 今回ご協力して下さった、瀧MCPro、新地MCPro、阿部MCPro夫妻、お疲れ様でした。 3/26 午前中北鎌倉のDOJOで隠れフレイルチェック、脊柱管狭窄症など腰痛の方のためのストレッチをしただけで汗だくに😵💦 友人とランチとお喋り2hのあと大急ぎで東京へ向かいました。今日初めてコルセットを外して運動しましたが異常無し。骨は復帰したかな。1hほどの滞在で帰鎌。モノレールのレールの下から橙色の夕陽!鎌倉山の桜並木は二部咲き🌸でした。

3/26 午前中北鎌倉のDOJOで隠れフレイルチェック、脊柱管狭窄症など腰痛の方のためのストレッチをしただけで汗だくに😵💦 友人とランチとお喋り2hのあと大急ぎで東京へ向かいました。今日初めてコルセットを外して運動しましたが異常無し。骨は復帰したかな。1hほどの滞在で帰鎌。モノレールのレールの下から橙色の夕陽!鎌倉山の桜並木は二部咲き🌸でした。 3/27 鎌倉山~西鎌倉 春爛漫。 カラフルな花たち やっぱり春はウキウキしますね そして桜もずいぶん開きました。なごやかセンター24年度最終活動も無事終わりました。介護認定2の男性は皆さんから姿勢が良くなって歩き方もブレなくてカッコ良くなった!と褒められました。もう何年も通ってらっしゃいますが 筋肉がバランス良くしっかりついてきたと思います。継続は力なり。こちらのクラスも隠れフレイルチェック。次回は片足のまま椅子からたてるように・・・が目標です。そして同じ距離を普通歩きと速歩(ゆっくり歩幅広く)で比べてみたら歩数が5歩は違いました。量より質!

3/27 鎌倉山~西鎌倉 春爛漫。 カラフルな花たち やっぱり春はウキウキしますね そして桜もずいぶん開きました。なごやかセンター24年度最終活動も無事終わりました。介護認定2の男性は皆さんから姿勢が良くなって歩き方もブレなくてカッコ良くなった!と褒められました。もう何年も通ってらっしゃいますが 筋肉がバランス良くしっかりついてきたと思います。継続は力なり。こちらのクラスも隠れフレイルチェック。次回は片足のまま椅子からたてるように・・・が目標です。そして同じ距離を普通歩きと速歩(ゆっくり歩幅広く)で比べてみたら歩数が5歩は違いました。量より質! ノルディックウォーキングのポールワークは、最強のフォーム矯正ツール! 足部のロッカーファンクションから脚回旋(ターンオーバー)への適正な下肢の運動。 自然に起こる全身落下の感覚入力、バウンディングイメージの定着に寄与します。 ポールを使ったウォーク〜スキップ〜ラン、そして最後は徒手でのランイメージへ。 このドリルを反復した後に走ってみてください。 一気に運動感覚が変わるのを体験できます! #running #trailrunning #mizuguchimethod #ランニング #トレイルランニング #ミズグチメソッド #러닝 #트레일러닝 #nnormal #nwpl

ノルディックウォーキングのポールワークは、最強のフォーム矯正ツール! 足部のロッカーファンクションから脚回旋(ターンオーバー)への適正な下肢の運動。 自然に起こる全身落下の感覚入力、バウンディングイメージの定着に寄与します。 ポールを使ったウォーク〜スキップ〜ラン、そして最後は徒手でのランイメージへ。 このドリルを反復した後に走ってみてください。 一気に運動感覚が変わるのを体験できます! #running #trailrunning #mizuguchimethod #ランニング #トレイルランニング #ミズグチメソッド #러닝 #트레일러닝 #nnormal #nwpl 2025.3.27 2本のポールを使うウォーキング 木曜日 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ

2025.3.27 2本のポールを使うウォーキング 木曜日 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ 🎉 2025年〔台灣健走杖運動推廣協會〕首場海外交流活動圓滿成功! 🎉 📍 3/23 我們來到日本埼玉県志木市,參加由 〔志木市いろは健康 21 プラン推進事業実行委員会〕 主辦的 年度全國雙杖健走大會(Pole Walking Fair) 🇯🇵🚶♂️🏅 去年在長野県佐久市參與健走活動時,我們便受到 〔志木市健康部〕 的邀請,促成了這次難得的國際交流機會 🌏✨ 主辦單位很用心的在志木市役所(市政府)前廣場搭建舞台,舉辦盛大的開場活動。 市長〔香川武文〕親臨現場,跟我們一起參與了十公里的持杖健走。開場節目除了有精彩熱鬧的日本太鼓表演之外,大會吉祥物〔河童君〕,也在現場唱唱跳跳,陪報名參加的近800名參與者一起同樂。香川市長、主辦單位及現場主持人也在台上多次提到〔台灣健走杖運動推廣協會〕,並歡迎我們16位來自台灣的朋友。當然,我們除了開心地揮手致意之外,〔雙杖在手,健康跟著走〕的口號,也被喊的震天價響呀! 活動當天正值春暖花開之時節,氣候涼爽宜人,油菜花開滿整片河堤,鮮黃色的花海讓參加健走杖活動的人都無比興奮。志木市是個只有7.6萬人口,工業化程度極低,擁有寬闊自然田野風光的小鄉鎮,在這兒持杖健走是再合適也不過的啦! 這次協會跨海與日本交流,看到他們在舉辦活動時對活動流程、場地、路線、安全、人員安排、氣氛掌握等等的用心,十分值得我們借鏡,期盼成立甫兩年的〔台灣健走杖運動推廣協會〕,也能很快地在台灣辦一場具規模的健走杖大型活動,將持杖健走帶動成全民運動,促進全民健康。 🌏 國際健走交流,讓我們一起走向更健康的未來! 🚶♀️🌟 #台灣健走杖運動推廣協會 #雙杖在手健康跟著走

🎉 2025年〔台灣健走杖運動推廣協會〕首場海外交流活動圓滿成功! 🎉 📍 3/23 我們來到日本埼玉県志木市,參加由 〔志木市いろは健康 21 プラン推進事業実行委員会〕 主辦的 年度全國雙杖健走大會(Pole Walking Fair) 🇯🇵🚶♂️🏅 去年在長野県佐久市參與健走活動時,我們便受到 〔志木市健康部〕 的邀請,促成了這次難得的國際交流機會 🌏✨ 主辦單位很用心的在志木市役所(市政府)前廣場搭建舞台,舉辦盛大的開場活動。 市長〔香川武文〕親臨現場,跟我們一起參與了十公里的持杖健走。開場節目除了有精彩熱鬧的日本太鼓表演之外,大會吉祥物〔河童君〕,也在現場唱唱跳跳,陪報名參加的近800名參與者一起同樂。香川市長、主辦單位及現場主持人也在台上多次提到〔台灣健走杖運動推廣協會〕,並歡迎我們16位來自台灣的朋友。當然,我們除了開心地揮手致意之外,〔雙杖在手,健康跟著走〕的口號,也被喊的震天價響呀! 活動當天正值春暖花開之時節,氣候涼爽宜人,油菜花開滿整片河堤,鮮黃色的花海讓參加健走杖活動的人都無比興奮。志木市是個只有7.6萬人口,工業化程度極低,擁有寬闊自然田野風光的小鄉鎮,在這兒持杖健走是再合適也不過的啦! 這次協會跨海與日本交流,看到他們在舉辦活動時對活動流程、場地、路線、安全、人員安排、氣氛掌握等等的用心,十分值得我們借鏡,期盼成立甫兩年的〔台灣健走杖運動推廣協會〕,也能很快地在台灣辦一場具規模的健走杖大型活動,將持杖健走帶動成全民運動,促進全民健康。 🌏 國際健走交流,讓我們一起走向更健康的未來! 🚶♀️🌟 #台灣健走杖運動推廣協會 #雙杖在手健康跟著走 写真1件

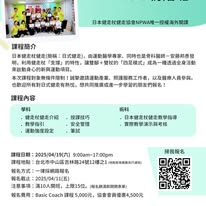

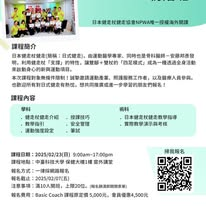

写真1件 【日式健走 Basic Coach 培訓課程】 2025年「日本健走杖健走」教練培訓課程來嚕~ 🇯🇵日本健走杖健走協會NPWA唯一授權海外開課🏆 歡迎所有對日式健走有熱忱,想共同推廣或進一步學習的朋友們報名! 課程日期:2025/4/19(六) 9:00am ~ 17:00pm 課程地點:台北市中山區吉林路24號12樓之1 ⚠️滿10人開班,上限15位⚠️ 詳細說明與課程辦法請見報名表: ➡️ https://forms.gle/tw35vU3UPLDkLT1X7 *通過初階教練培訓者,可指導親友們學習日式健走 若想要規劃與教導有一般民眾學習日式健走,則需要再取得進階教練資格喔~

【日式健走 Basic Coach 培訓課程】 2025年「日本健走杖健走」教練培訓課程來嚕~ 🇯🇵日本健走杖健走協會NPWA唯一授權海外開課🏆 歡迎所有對日式健走有熱忱,想共同推廣或進一步學習的朋友們報名! 課程日期:2025/4/19(六) 9:00am ~ 17:00pm 課程地點:台北市中山區吉林路24號12樓之1 ⚠️滿10人開班,上限15位⚠️ 詳細說明與課程辦法請見報名表: ➡️ https://forms.gle/tw35vU3UPLDkLT1X7 *通過初階教練培訓者,可指導親友們學習日式健走 若想要規劃與教導有一般民眾學習日式健走,則需要再取得進階教練資格喔~ A machine running the AI model Gemini Robotics places a basketball in a hoop.Credit: Google DeepMind

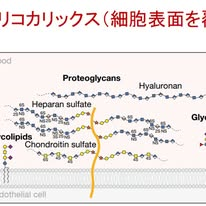

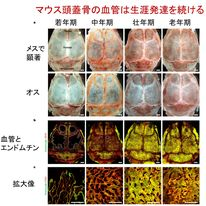

A machine running the AI model Gemini Robotics places a basketball in a hoop.Credit: Google DeepMind 血液脳関門(BBB)は,血液と脳の間に存在するバリアであり,外部からの有害物質が脳に入ることを防ぐとともに,神経細胞の正常な機能維持に重要な役割を果たします.BBBの働きは,脳内血管の内皮細胞,周皮細胞,アストロサイトなどの相互作用によって維持されていますが,そのなかでも「グリコカリックス」という糖鎖に富んだ層が重要であることが最近の研究で注目されています(図1).このグリコカリックスの異常が加齢や神経変性疾患におけるBBBの機能障害に関与していることを明らかにした論文が,スタンフォード大学を中心とするグループからNature誌に掲載されています.

血液脳関門(BBB)は,血液と脳の間に存在するバリアであり,外部からの有害物質が脳に入ることを防ぐとともに,神経細胞の正常な機能維持に重要な役割を果たします.BBBの働きは,脳内血管の内皮細胞,周皮細胞,アストロサイトなどの相互作用によって維持されていますが,そのなかでも「グリコカリックス」という糖鎖に富んだ層が重要であることが最近の研究で注目されています(図1).このグリコカリックスの異常が加齢や神経変性疾患におけるBBBの機能障害に関与していることを明らかにした論文が,スタンフォード大学を中心とするグループからNature誌に掲載されています. 当科の森泰子先生が頑張って取り組んだ総説「認知症の危険因子としての水痘・帯状疱疹感染―スコーピングレビュー」が「臨床神経」誌に掲載されました.水痘・帯状疱疹ウイルス(varicella zoster virus;VZV)が認知症の発症リスクを高めるかどうかを検討するため,2024年6月にPubMedを検索し,基準を満たした21編の論文を対象にスコーピングレビューを行ったものです.対象となった研究の内訳は,システマティックレビュー/メタ解析(SR/MA)が3編,前方視的コホート研究が1編,後方視的コホート研究が12編,症例対照研究が1編,横断研究が1編,基礎研究が3編でした.

当科の森泰子先生が頑張って取り組んだ総説「認知症の危険因子としての水痘・帯状疱疹感染―スコーピングレビュー」が「臨床神経」誌に掲載されました.水痘・帯状疱疹ウイルス(varicella zoster virus;VZV)が認知症の発症リスクを高めるかどうかを検討するため,2024年6月にPubMedを検索し,基準を満たした21編の論文を対象にスコーピングレビューを行ったものです.対象となった研究の内訳は,システマティックレビュー/メタ解析(SR/MA)が3編,前方視的コホート研究が1編,後方視的コホート研究が12編,症例対照研究が1編,横断研究が1編,基礎研究が3編でした. Nature Reviews Neurology誌のPerspective欄で,アルツハイマー病(AD)が単一の疾患なのか,それとも複数の病態が重なった「症候群」なのか,テルアビブ大学とUCSFの2名の先生が議論しています.

Nature Reviews Neurology誌のPerspective欄で,アルツハイマー病(AD)が単一の疾患なのか,それとも複数の病態が重なった「症候群」なのか,テルアビブ大学とUCSFの2名の先生が議論しています. 伝統ある『Annual Review 神経』は,本年で40周年の節目を迎えます.この記念すべき年に,鈴木則宏先生ら前編集委員よりバトンを引き継ぎ,矢部一郎先生,杉江和馬先生,中島一郎先生,堀江信貴先生とともに,新たな編集委員として携わることとなりました.

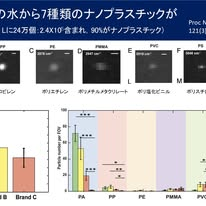

伝統ある『Annual Review 神経』は,本年で40周年の節目を迎えます.この記念すべき年に,鈴木則宏先生ら前編集委員よりバトンを引き継ぎ,矢部一郎先生,杉江和馬先生,中島一郎先生,堀江信貴先生とともに,新たな編集委員として携わることとなりました. STROKE2025,日本脳卒中学会等3学会合同シンポジウム「脳卒中医学・医療の近未来を予見する」において,豊田一則大会長に貴重な機会をいただき,標題の発表をさせていただきました.マイクロ・ナノプラスチック(MNPs)は環境問題としてだけでなく,人体への健康リスクとしても近年,非常に注目され,次々に新たな研究が発表されています.心血管疾患や脳卒中,認知症との関連が指摘され,病態機序の解明が進められています.講演では,基本的な知識,心血管疾患との関連,そして病態メカニズムについて概説しました.全スライドは以下からご覧いただけます.

STROKE2025,日本脳卒中学会等3学会合同シンポジウム「脳卒中医学・医療の近未来を予見する」において,豊田一則大会長に貴重な機会をいただき,標題の発表をさせていただきました.マイクロ・ナノプラスチック(MNPs)は環境問題としてだけでなく,人体への健康リスクとしても近年,非常に注目され,次々に新たな研究が発表されています.心血管疾患や脳卒中,認知症との関連が指摘され,病態機序の解明が進められています.講演では,基本的な知識,心血管疾患との関連,そして病態メカニズムについて概説しました.全スライドは以下からご覧いただけます. 編集委員として構想を練った企画した特集号がいよいよ刊行の運びとなりました.本特集は,若手医師のみならず,経験豊かな先生方にとっても,臨床の現場でお役に立つものと確信しております.

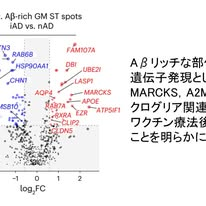

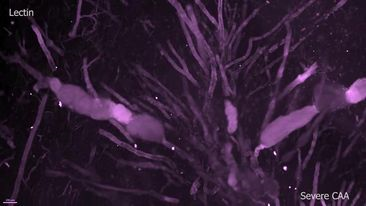

編集委員として構想を練った企画した特集号がいよいよ刊行の運びとなりました.本特集は,若手医師のみならず,経験豊かな先生方にとっても,臨床の現場でお役に立つものと確信しております. アルツハイマー病(AD)におけるアミロイドβ(Aβ)を標的とした免疫療法が注目され,Aβを除去することで病態の進行を遅らせることが期待されています.しかしそのメカニズムや影響については未解明な部分が多く残されています.Nature Medicine誌に,米国ノースウェスタン大学の研究チームが,免疫療法を行ったヒト剖検脳の変化を詳細に解析した研究を報告しました.かなり驚きの論文で,治療に関わる人は認識しておくべき論文だと思います.剖検脳を使うものの,従来の病理学とはまったく異なる趣のFigureが続く論文です.しかし結論は比較的シンプルで,ワクチンや抗体薬はミクログリアを活性化してAβを除去するものの,同時に補体系の持続的な活性化,神経炎症,鉄代謝の変化も生じ,かつタウ病理は抑制されないということを述べています.

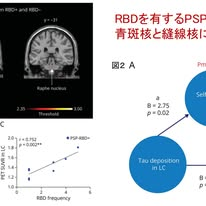

アルツハイマー病(AD)におけるアミロイドβ(Aβ)を標的とした免疫療法が注目され,Aβを除去することで病態の進行を遅らせることが期待されています.しかしそのメカニズムや影響については未解明な部分が多く残されています.Nature Medicine誌に,米国ノースウェスタン大学の研究チームが,免疫療法を行ったヒト剖検脳の変化を詳細に解析した研究を報告しました.かなり驚きの論文で,治療に関わる人は認識しておくべき論文だと思います.剖検脳を使うものの,従来の病理学とはまったく異なる趣のFigureが続く論文です.しかし結論は比較的シンプルで,ワクチンや抗体薬はミクログリアを活性化してAβを除去するものの,同時に補体系の持続的な活性化,神経炎症,鉄代謝の変化も生じ,かつタウ病理は抑制されないということを述べています. 進行性核上性麻痺(PSP)はタウ蛋白の蓄積により生じるタウオパチーです.これまでレム睡眠行動異常症(RBD)は,主にαシヌクレイノパチー(パーキンソン病,レビー小体型認知症,多系統萎縮症)に関連すると考えられてきましたが,近年,PSPを含むタウオパチーにおいても合併が報告されています.このような背景のもと,中国の研究チームが,PSPにおける自己申告RBDの有病率,臨床的特徴,および18F-florzolotau PETを用いたタウ蓄積との関連を検討した研究が報告されています.個人的にも興味のあるテーマでしたが,タウPETと終夜ポリグラフ検査(PSG)が必要で,実施のハードルが高いと考えていました.そのため,2019年からこの研究を行っていた中国の臨床研究レベルの高さには驚かされました.

進行性核上性麻痺(PSP)はタウ蛋白の蓄積により生じるタウオパチーです.これまでレム睡眠行動異常症(RBD)は,主にαシヌクレイノパチー(パーキンソン病,レビー小体型認知症,多系統萎縮症)に関連すると考えられてきましたが,近年,PSPを含むタウオパチーにおいても合併が報告されています.このような背景のもと,中国の研究チームが,PSPにおける自己申告RBDの有病率,臨床的特徴,および18F-florzolotau PETを用いたタウ蓄積との関連を検討した研究が報告されています.個人的にも興味のあるテーマでしたが,タウPETと終夜ポリグラフ検査(PSG)が必要で,実施のハードルが高いと考えていました.そのため,2019年からこの研究を行っていた中国の臨床研究レベルの高さには驚かされました. 日本臨床倫理学会第12回年次大会(大会長;福井赤十字病院 髙野誠一郎先生)で口演をしました.専門の医師のみでなく,多くの医療者とこの問題を議論したいと思い,発表をいたしました.内容としてはアミロイドβ抗体薬(レカネマブ,ドナネマブ)の効果や副作用を説明したのち,副作用であるARIA(アミロイド関連画像異常)を予測するApoE遺伝子検査について解説しました.そしてこの遺伝子検査にともなう臨床倫理的問題をご紹介しました.

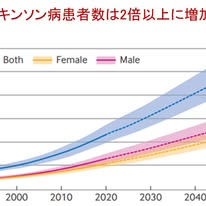

日本臨床倫理学会第12回年次大会(大会長;福井赤十字病院 髙野誠一郎先生)で口演をしました.専門の医師のみでなく,多くの医療者とこの問題を議論したいと思い,発表をいたしました.内容としてはアミロイドβ抗体薬(レカネマブ,ドナネマブ)の効果や副作用を説明したのち,副作用であるARIA(アミロイド関連画像異常)を予測するApoE遺伝子検査について解説しました.そしてこの遺伝子検査にともなう臨床倫理的問題をご紹介しました. BMJ誌に掲載された北京大学からの研究で,2021年の世界的疾病負荷研究(Global Burden of Disease Study 2021)に基づき,2050年までのパーキンソン病(PD)の有病率を予測しています.世界のパーキンソン病患者数は2021年の1189万人から,2050年には2倍以上の2520万人(112%増加)に達すると予測されています.図1では1990年から2050年にかけての世界のPD患者数の推移が示されていて,その増加は一目瞭然です.2018年に「世界のPD患者数が増加し,パンデミック状態になる」という有名な論文が発表されましたが(Dorsey ER et al. JAMA Neurol. 2018;75:9-10),見比べるとその増加よりも良い大きいです.

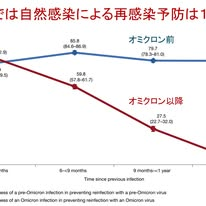

BMJ誌に掲載された北京大学からの研究で,2021年の世界的疾病負荷研究(Global Burden of Disease Study 2021)に基づき,2050年までのパーキンソン病(PD)の有病率を予測しています.世界のパーキンソン病患者数は2021年の1189万人から,2050年には2倍以上の2520万人(112%増加)に達すると予測されています.図1では1990年から2050年にかけての世界のPD患者数の推移が示されていて,その増加は一目瞭然です.2018年に「世界のPD患者数が増加し,パンデミック状態になる」という有名な論文が発表されましたが(Dorsey ER et al. JAMA Neurol. 2018;75:9-10),見比べるとその増加よりも良い大きいです. 今回のキーワードは,オミクロン以降,自然感染による集団免疫の獲得は困難になった,インフルエンザとコロナワクチンを同時接種する場合,異なる腕に接種したほうが良い,COVID後の嗅覚低下は脳の構造変化と認知機能低下と関連する,COVID-19はアルツハイマー病様バイオマーカー変化(Aβ42:Aβ40比の低下とpTau-181上昇)をもたらす,小児多臓器炎症性症候群(MIS-C)はTGFβの過剰産生によるEBウイルスの再活性化により生じる,免疫抑制患者における抗スパイク抗体陰性は感染と入院のリスクを示唆する,SARS-CoV-2の持続感染を標的としたlong COVID臨床試験を議論した総説が発表された,免疫吸着療法はCOVID後の筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群を改善する可能性がある,です.

今回のキーワードは,オミクロン以降,自然感染による集団免疫の獲得は困難になった,インフルエンザとコロナワクチンを同時接種する場合,異なる腕に接種したほうが良い,COVID後の嗅覚低下は脳の構造変化と認知機能低下と関連する,COVID-19はアルツハイマー病様バイオマーカー変化(Aβ42:Aβ40比の低下とpTau-181上昇)をもたらす,小児多臓器炎症性症候群(MIS-C)はTGFβの過剰産生によるEBウイルスの再活性化により生じる,免疫抑制患者における抗スパイク抗体陰性は感染と入院のリスクを示唆する,SARS-CoV-2の持続感染を標的としたlong COVID臨床試験を議論した総説が発表された,免疫吸着療法はCOVID後の筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群を改善する可能性がある,です. 岡山脳神経内科クリニック柏原健一先生に貴重な機会をいただき,「市民公開講座 第42回パーキンソン病健康教室 in 岡山」で講演をさせていただきました.「パーキンソン病との付き合い方」という講演タイトルをいただきましたが,私の考える付き合い方のコツは,この病気に対する「正しい知識を持つこと」です.症状と対策,治療法について正しく理解することが大切であることをお伝えしました.

岡山脳神経内科クリニック柏原健一先生に貴重な機会をいただき,「市民公開講座 第42回パーキンソン病健康教室 in 岡山」で講演をさせていただきました.「パーキンソン病との付き合い方」という講演タイトルをいただきましたが,私の考える付き合い方のコツは,この病気に対する「正しい知識を持つこと」です.症状と対策,治療法について正しく理解することが大切であることをお伝えしました. Neurology Clinical Practice誌の論文です.いままで成人のADHD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder;注意欠如・多動症)患者さんを診察室で見逃していたのかもと思いました. ADHDは子どもの病気という印象が強いですが,成人になって初めて診断される人も少なくないそうです.しかも彼らが最初に受診するのは精神科とは限らず,脳神経内科であることも多そうです.以下,疑うべき症状,外来受診のパターン,診断のコツのまとめです.

Neurology Clinical Practice誌の論文です.いままで成人のADHD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder;注意欠如・多動症)患者さんを診察室で見逃していたのかもと思いました. ADHDは子どもの病気という印象が強いですが,成人になって初めて診断される人も少なくないそうです.しかも彼らが最初に受診するのは精神科とは限らず,脳神経内科であることも多そうです.以下,疑うべき症状,外来受診のパターン,診断のコツのまとめです. Mov Disord誌の衝撃的な論文です.小脳性運動失調症は稀なものも含めると300種類以上の疾患を鑑別する必要がありますが,アルゼンチンのチームは,AIによる驚きの仮想アシスタントを開発しました.OMIM,Orphanet,GeneReviewsなどの情報源から151の運動失調症を選び,臨床像を抽出し,決定木アルゴリズムを構築して作成しました.性別や発症年齢,臨床所見などの質問を通じて(図1,2),回答として鑑別診断リストを提示します.有効性の検証は,文献から抽出した453の遺伝性・非遺伝性の症例を用いました.その結果,仮想アシスタントの正診率は90.9%,一方,運動異常症専門医21人は平均で18.3%,chat GPT-4は19.4%でした!(図3)GPT-4は架空の疾患名(いわゆるハルチネーション)を7件も回答しました.

Mov Disord誌の衝撃的な論文です.小脳性運動失調症は稀なものも含めると300種類以上の疾患を鑑別する必要がありますが,アルゼンチンのチームは,AIによる驚きの仮想アシスタントを開発しました.OMIM,Orphanet,GeneReviewsなどの情報源から151の運動失調症を選び,臨床像を抽出し,決定木アルゴリズムを構築して作成しました.性別や発症年齢,臨床所見などの質問を通じて(図1,2),回答として鑑別診断リストを提示します.有効性の検証は,文献から抽出した453の遺伝性・非遺伝性の症例を用いました.その結果,仮想アシスタントの正診率は90.9%,一方,運動異常症専門医21人は平均で18.3%,chat GPT-4は19.4%でした!(図3)GPT-4は架空の疾患名(いわゆるハルチネーション)を7件も回答しました. #2025年初歩き #船橋ウォーキングソサイエティ 新年明けて4日目で もう活動開始です スッキリ&ニッコリ 今年も宜しくお願い致します #2本のポールを使うウォーキング #海老川土曜日コース #松の内の定例会 #サーキットトレーニング #お正月太りは早めに解消 #お年賀タオル

#2025年初歩き #船橋ウォーキングソサイエティ 新年明けて4日目で もう活動開始です スッキリ&ニッコリ 今年も宜しくお願い致します #2本のポールを使うウォーキング #海老川土曜日コース #松の内の定例会 #サーキットトレーニング #お正月太りは早めに解消 #お年賀タオル #船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング 2025/1/6 「おめでとうございます」 と行き交う初顔合わせ 静かなやる気(長続きのコツ❤️) のメンバーに 新入会員2名が加わりました #コグニサイズ #体幹バランス 頭の中から足先まで 今日もしっかり動かしました〜 #転倒予防 #認知症予防 #姿勢改善 #チェアエクササイズ #ストレッチ #筋トレ #ポールエクササイズ

#船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング 2025/1/6 「おめでとうございます」 と行き交う初顔合わせ 静かなやる気(長続きのコツ❤️) のメンバーに 新入会員2名が加わりました #コグニサイズ #体幹バランス 頭の中から足先まで 今日もしっかり動かしました〜 #転倒予防 #認知症予防 #姿勢改善 #チェアエクササイズ #ストレッチ #筋トレ #ポールエクササイズ 1/06 飛翔 羽を拡げて少し遠くに翔びませんか。今年は秋田の佐々木奈々子さんのPW活動をサポートします。 肩甲骨から羽を拡げます。力まずそして少しずつ羽ばたいて~!🪽❤🛫 去年後半からの雑務を整理して自粛生活を少しずつ解禁。皆さんのパワーをください。

1/06 飛翔 羽を拡げて少し遠くに翔びませんか。今年は秋田の佐々木奈々子さんのPW活動をサポートします。 肩甲骨から羽を拡げます。力まずそして少しずつ羽ばたいて~!🪽❤🛫 去年後半からの雑務を整理して自粛生活を少しずつ解禁。皆さんのパワーをください。 【チーム対抗じゃんけんゲーム】 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング火曜日 2025/1/7 まだ松の内で長閑に 新年のご挨拶が交わされます #サーキットトレーニングはこの時期の定番メニューです きっちりと励みました(笑) 火曜日は年賀タオルお渡しも ゲームに取り込んで渡すので 盛り上がります⤴ チーム対抗じゃんけん大会 何と優勝は私達のチーム 勝って笑顔 負けても笑顔 毎回 大笑いです

【チーム対抗じゃんけんゲーム】 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング火曜日 2025/1/7 まだ松の内で長閑に 新年のご挨拶が交わされます #サーキットトレーニングはこの時期の定番メニューです きっちりと励みました(笑) 火曜日は年賀タオルお渡しも ゲームに取り込んで渡すので 盛り上がります⤴ チーム対抗じゃんけん大会 何と優勝は私達のチーム 勝って笑顔 負けても笑顔 毎回 大笑いです #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜日行田公園コース お正月気分もすっかり 抜けての集合 90分あっという間終わりました

#船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜日行田公園コース お正月気分もすっかり 抜けての集合 90分あっという間終わりました 1/11 午後からは 大田区ポールdeウォーク体験会(@御園神社)のあと、皆さんと健康安心講座に参加(@カムカム新蒲田)・・・ 喪中のため鳥居の脇からお邪魔し、境内でポール体操で身体を温め、脳トレで頭も準備運動をした後 意識して横断歩道の白帯は踏まず、歩幅を広げて講演会場までPWしました。 ・おしゃもじ社の謂れは? ・「後見人制度」は知っていましたが、「家族信託」は初めて知る制度でした。有意義な講演会に参加でき感謝です。

1/11 午後からは 大田区ポールdeウォーク体験会(@御園神社)のあと、皆さんと健康安心講座に参加(@カムカム新蒲田)・・・ 喪中のため鳥居の脇からお邪魔し、境内でポール体操で身体を温め、脳トレで頭も準備運動をした後 意識して横断歩道の白帯は踏まず、歩幅を広げて講演会場までPWしました。 ・おしゃもじ社の謂れは? ・「後見人制度」は知っていましたが、「家族信託」は初めて知る制度でした。有意義な講演会に参加でき感謝です。 高円寺・阿佐ヶ谷南部の寺社をポール歩き 新年初の「気ままにポール歩き=気まポ」 集合場所はJR高円寺駅南口の広場。 神社は氷川神社・気象神社(同じ空間にあり)、馬橋稲荷神社、神明宮、 寺は高円寺、長善寺、松応寺、西照寺 に寄りました。 松の内が明けるタイミングでもあり、寺はどこも閑散、神社は神明宮が正月らしい賑わいでした。 気象神社は氷川神社の域内にあるこぢんまりとした社ですが、ほかにはないユニークな神社なので訪れる人も多いようです。 たまたま毎月11日にご開帳という長善寺の「伎芸天」を拝むことができました。諸芸上達を願う人が訪れるとのことで、有名芸能人の写真などが飾ってありました。住職が親切に説明してくださいました。 実は、年が明けてから私は片足を少々痛めておりまして、いつもの後方に推すスポーツスタイルの歩き方(ノルディックウォーキング、4点駆動原理)を今回控えて、前方着地スタイル(ポールウォーキング、4点支持原理)で歩きました。全行程約5kmをスムーズに歩けて、ポールのありがたさを実感しました。 阿佐ヶ谷駅前の中華料理屋翠海(すいかい)で乾杯して新年会ランチを味わいました。

高円寺・阿佐ヶ谷南部の寺社をポール歩き 新年初の「気ままにポール歩き=気まポ」 集合場所はJR高円寺駅南口の広場。 神社は氷川神社・気象神社(同じ空間にあり)、馬橋稲荷神社、神明宮、 寺は高円寺、長善寺、松応寺、西照寺 に寄りました。 松の内が明けるタイミングでもあり、寺はどこも閑散、神社は神明宮が正月らしい賑わいでした。 気象神社は氷川神社の域内にあるこぢんまりとした社ですが、ほかにはないユニークな神社なので訪れる人も多いようです。 たまたま毎月11日にご開帳という長善寺の「伎芸天」を拝むことができました。諸芸上達を願う人が訪れるとのことで、有名芸能人の写真などが飾ってありました。住職が親切に説明してくださいました。 実は、年が明けてから私は片足を少々痛めておりまして、いつもの後方に推すスポーツスタイルの歩き方(ノルディックウォーキング、4点駆動原理)を今回控えて、前方着地スタイル(ポールウォーキング、4点支持原理)で歩きました。全行程約5kmをスムーズに歩けて、ポールのありがたさを実感しました。 阿佐ヶ谷駅前の中華料理屋翠海(すいかい)で乾杯して新年会ランチを味わいました。 写真1件

写真1件 1/14 今日は腰越グループ例会。新年第一回は 広町緑地から抜け出して鎌倉駅西口集合。源氏山健脚コース(扇が谷裏道階段利用)と海蔵寺ゆるゆるコースにわかれました。15/20名参加でした。

1/14 今日は腰越グループ例会。新年第一回は 広町緑地から抜け出して鎌倉駅西口集合。源氏山健脚コース(扇が谷裏道階段利用)と海蔵寺ゆるゆるコースにわかれました。15/20名参加でした。 1/15 午前は今年初のDOJO 1人ずつ年末年始の一言を言いながらストレッチ。 午後は教養センター1期生(数年前の)PWグループの検定会でした。

1/15 午前は今年初のDOJO 1人ずつ年末年始の一言を言いながらストレッチ。 午後は教養センター1期生(数年前の)PWグループの検定会でした。 スマイルチーム上溝。 午前はスマイル活動。 午後は公民館自主企画案事業の講師アシスタントのお仕事。 #スマイルチーム #健康普及活動 #リズムダンス講座 #シニアダンス #リハビリダンス #脳トレダンス #昭和歌謡ダンス #懐メロダンス #上溝公民館 #上溝公民館まつり #相模原市中央区 #記録 #20250116

スマイルチーム上溝。 午前はスマイル活動。 午後は公民館自主企画案事業の講師アシスタントのお仕事。 #スマイルチーム #健康普及活動 #リズムダンス講座 #シニアダンス #リハビリダンス #脳トレダンス #昭和歌謡ダンス #懐メロダンス #上溝公民館 #上溝公民館まつり #相模原市中央区 #記録 #20250116 1/17 今日は3本立て 渋谷教室ではポールウォーキングはじめの一歩。肘引きしながらお互いに触れた肩甲骨の動きに皆さん声を上げて感動!「すごーい!動いてる~」 そして久々の我が古巣 駒沢公園ポール&ノルディックウォーキングクラスに顔を出しました。若い方々がしっかり引き継いで下さって感謝です。お任せしてもう2年以上になります。 その後税理士さんグループに参加。長い1日でした。

1/17 今日は3本立て 渋谷教室ではポールウォーキングはじめの一歩。肘引きしながらお互いに触れた肩甲骨の動きに皆さん声を上げて感動!「すごーい!動いてる~」 そして久々の我が古巣 駒沢公園ポール&ノルディックウォーキングクラスに顔を出しました。若い方々がしっかり引き継いで下さって感謝です。お任せしてもう2年以上になります。 その後税理士さんグループに参加。長い1日でした。 2025研修はポールウォークコーチ認定から無事キックオフしました。 JR輸送サービス組合の皆さんが東日本各地より参加くださり、寒空にも関わらずとても明るい双方向の学びの場となりました。次回は志木市NWPW全国大会で再会しましょう!お疲れ様でした。

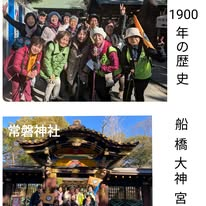

2025研修はポールウォークコーチ認定から無事キックオフしました。 JR輸送サービス組合の皆さんが東日本各地より参加くださり、寒空にも関わらずとても明るい双方向の学びの場となりました。次回は志木市NWPW全国大会で再会しましょう!お疲れ様でした。 【又 来年も皆と来たいです】 混雑を避け遅めの初詣で 聞かれた声です 2025/1/18 いつもさり気なく繰り返えして いる初詣に 幸せを語ってくれるメンバーの 嬉しい一言です 1900年の歴史ある船橋大神宮 スタッフの名(迷?)ガイドは 大好評でした #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜日コース #船橋大神宮初詣

【又 来年も皆と来たいです】 混雑を避け遅めの初詣で 聞かれた声です 2025/1/18 いつもさり気なく繰り返えして いる初詣に 幸せを語ってくれるメンバーの 嬉しい一言です 1900年の歴史ある船橋大神宮 スタッフの名(迷?)ガイドは 大好評でした #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜日コース #船橋大神宮初詣 2025年、初ポールウォーキングでした。金町〜江戸川土手〜寅さん記念館〜山本邸〜帝釈天。のコースを歩きました。 インフルエンザ流行中の中、11名で元気に歩きました。 次は3月、ミステリーツアー。

2025年、初ポールウォーキングでした。金町〜江戸川土手〜寅さん記念館〜山本邸〜帝釈天。のコースを歩きました。 インフルエンザ流行中の中、11名で元気に歩きました。 次は3月、ミステリーツアー。 1/21 今年初の広町緑地PW。朝の日陰はひんやり、日向はぽかぽか上衣いらず。途中でロングコースとショートに分かれながら 元気に山道を歩き 再び広場で合流しCOOLDOWN。市の声掛けで6回の体験会を経て10年前に発足したこのサークルですが 最初から参加の最年長の女性はもう90歳!若々しくてとてもそのお年には見えません。始めるのに遅すぎる!ということはありません。継続こそ力なり。

1/21 今年初の広町緑地PW。朝の日陰はひんやり、日向はぽかぽか上衣いらず。途中でロングコースとショートに分かれながら 元気に山道を歩き 再び広場で合流しCOOLDOWN。市の声掛けで6回の体験会を経て10年前に発足したこのサークルですが 最初から参加の最年長の女性はもう90歳!若々しくてとてもそのお年には見えません。始めるのに遅すぎる!ということはありません。継続こそ力なり。 【スカンポって】 2025/1/21 #船橋ウォーキングソサイエティ #火曜日定例会 グループで しりとりしながら 追い抜きウォーキング グループから 「知らない言葉が出たの」 聞くと すから始まる言葉で出たのが 「スカンポ」 メンバー半数以上が知らなかった💦 ゲーム後もググったり お口の体操に 勤しみました😅😀😉 それがいいんだな〜 #美姿勢ウォーキング #コグニサイズ

【スカンポって】 2025/1/21 #船橋ウォーキングソサイエティ #火曜日定例会 グループで しりとりしながら 追い抜きウォーキング グループから 「知らない言葉が出たの」 聞くと すから始まる言葉で出たのが 「スカンポ」 メンバー半数以上が知らなかった💦 ゲーム後もググったり お口の体操に 勤しみました😅😀😉 それがいいんだな〜 #美姿勢ウォーキング #コグニサイズ 1/23 教会の駐車場をいつもお借りできて助かっています。曜日時間指定の許可証をフロントガラスの前に置きます。 不織布で覆った花壇にオレンジや白の花が咲き始めているのが見えました。ほっこり。 蝋梅、水仙、万両、山茶花、椿、早咲き梅、河津桜も蕾を脹らませ「春近し」。 PW貯筋クラブに片瀬山と七里ヶ浜から2名入会されたので改めて皆さんで自己紹介をしました(なんと!皆 初めての自己紹介)。少しずつ輪が広がります。 初参加の方が、結構キツイですね。との感想。マイペースで構いません。10%の顎の筋肉だけフル稼働の人もいますから。

1/23 教会の駐車場をいつもお借りできて助かっています。曜日時間指定の許可証をフロントガラスの前に置きます。 不織布で覆った花壇にオレンジや白の花が咲き始めているのが見えました。ほっこり。 蝋梅、水仙、万両、山茶花、椿、早咲き梅、河津桜も蕾を脹らませ「春近し」。 PW貯筋クラブに片瀬山と七里ヶ浜から2名入会されたので改めて皆さんで自己紹介をしました(なんと!皆 初めての自己紹介)。少しずつ輪が広がります。 初参加の方が、結構キツイですね。との感想。マイペースで構いません。10%の顎の筋肉だけフル稼働の人もいますから。 【面白かった〜】 2025/1/23 #船橋ウォーキングソサイエティ #行田公園木曜日コース #2本のポールを使うウォーキング ポールの力を借りて 美しく(?)身体を整える #ポールdeエクササイズ #ポールは魔法の杖 #歩くだけから進化して バレリーナみたいに 白鳥にもなれるかな〜 締めはポール脳トレ! 歩くを入れて #コグニサイズ 身体、頭 お口 良い運動になりました〜

【面白かった〜】 2025/1/23 #船橋ウォーキングソサイエティ #行田公園木曜日コース #2本のポールを使うウォーキング ポールの力を借りて 美しく(?)身体を整える #ポールdeエクササイズ #ポールは魔法の杖 #歩くだけから進化して バレリーナみたいに 白鳥にもなれるかな〜 締めはポール脳トレ! 歩くを入れて #コグニサイズ 身体、頭 お口 良い運動になりました〜 1/24 1泊明けの朝、30年来の犬友の散歩帰りにバッタリ!どちらも飼い犬の代が次々変わり当方はもう居ないのと鎌倉に移ったので中々会えないというのに。朝からWANに触れて幸せでした💕🍀 ウキウキ気分で渋谷へ🎶 今日は鏡ポールウォーキングにトライ。鏡の中の自分の歩容をチェックします。今日のクラスでも思ったよりキツイですね、と男性にいわれ次回から少し緩くしようと見直し。今日も暖かい1日でした。

1/24 1泊明けの朝、30年来の犬友の散歩帰りにバッタリ!どちらも飼い犬の代が次々変わり当方はもう居ないのと鎌倉に移ったので中々会えないというのに。朝からWANに触れて幸せでした💕🍀 ウキウキ気分で渋谷へ🎶 今日は鏡ポールウォーキングにトライ。鏡の中の自分の歩容をチェックします。今日のクラスでも思ったよりキツイですね、と男性にいわれ次回から少し緩くしようと見直し。今日も暖かい1日でした。 1/26日 お天気は良いのですが冷たい風に寒い寒いを連発🌁🌁。今日は逗子PWでラフターヨガやフラを参加20名で楽しみました。 最後は、笑顔で「やったーやったー!イェーイ!」 山茶花が今一番綺麗です🌺 (葉山の🥑ファームは欠席しました。今日は苗植えつけ用の大穴堀りの予定)

1/26日 お天気は良いのですが冷たい風に寒い寒いを連発🌁🌁。今日は逗子PWでラフターヨガやフラを参加20名で楽しみました。 最後は、笑顔で「やったーやったー!イェーイ!」 山茶花が今一番綺麗です🌺 (葉山の🥑ファームは欠席しました。今日は苗植えつけ用の大穴堀りの予定) www.city.yokohama.lg.jp

www.city.yokohama.lg.jp 東京フェスタ‼️ 強風の1日でした‼️ テントも5台破損‼️ スズカケの木の下で一息‼️ お疲れ様でした‼️

東京フェスタ‼️ 強風の1日でした‼️ テントも5台破損‼️ スズカケの木の下で一息‼️ お疲れ様でした‼️ 1/29 午前中は北鎌倉DOJOで詐欺被害回避の為の脳と運動神経の連動、危機回避のトレーニング。 頭ではわかっていても高齢者の詐欺被害が多い理由を納得www 午後は前々からお約束の十二所にあるブックマルシェ「みちくさ本棚」をやっと訪問出来ました。オーナー伊藤さんとお店担当の Fさんと閉店時間オーバーしてお喋り。古書・寄贈の本を無料・有料・回覧などで本のSDGs。本だけではなく手作りのものも扱っています。 当店の在庫グッズを仲間にいれて貰おうか、ポール歩きのステーションにも・・・と話しは尽きず。 https://www.facebook.com/share/p/19scxLddKe/

1/29 午前中は北鎌倉DOJOで詐欺被害回避の為の脳と運動神経の連動、危機回避のトレーニング。 頭ではわかっていても高齢者の詐欺被害が多い理由を納得www 午後は前々からお約束の十二所にあるブックマルシェ「みちくさ本棚」をやっと訪問出来ました。オーナー伊藤さんとお店担当の Fさんと閉店時間オーバーしてお喋り。古書・寄贈の本を無料・有料・回覧などで本のSDGs。本だけではなく手作りのものも扱っています。 当店の在庫グッズを仲間にいれて貰おうか、ポール歩きのステーションにも・・・と話しは尽きず。 https://www.facebook.com/share/p/19scxLddKe/ [6年度3期の(最後)講座です] 「認知症予防 計画力育成講座」でウォーキングを担当しています。 認知症予防としては色々ありますね…ウォーキングも効果あるんですよ。 そんな話と「健康を考えて」の歩きかたを話させていただいています。 1時間45分中の、先週、先々週は30分。今日は40分もらって3回が終了。 高齢者と言われる方々ですが、とっても意欲的でお元気🩷 後2回(担当のウォーキング)を「楽しかった🎵」と思ってもらいたい。 ╰(*´︶`*)╯♡ 主の講座、計画力は後5回…街歩きの計画を話し合います。

[6年度3期の(最後)講座です] 「認知症予防 計画力育成講座」でウォーキングを担当しています。 認知症予防としては色々ありますね…ウォーキングも効果あるんですよ。 そんな話と「健康を考えて」の歩きかたを話させていただいています。 1時間45分中の、先週、先々週は30分。今日は40分もらって3回が終了。 高齢者と言われる方々ですが、とっても意欲的でお元気🩷 後2回(担当のウォーキング)を「楽しかった🎵」と思ってもらいたい。 ╰(*´︶`*)╯♡ 主の講座、計画力は後5回…街歩きの計画を話し合います。 【深まったご縁】 #船橋ウォーキングソサイエティ 第2回スペシャル企画 「#認知症サポーター養成講座」 「#ウォーキング講座」に呼ばれた のがきっかけで実現しました。 知りたい事が分かって 短時間でも濃い内容で 資料も充実したのを頂きました。 会員からの質疑も活発で 有意義な時間を共有できました。 #自助共助公助 #知って安心認知症 #ウォーキング中に遭遇したらどうする #認知症安心ナビ #認知症を学び皆で考える #地域包括支援センター

【深まったご縁】 #船橋ウォーキングソサイエティ 第2回スペシャル企画 「#認知症サポーター養成講座」 「#ウォーキング講座」に呼ばれた のがきっかけで実現しました。 知りたい事が分かって 短時間でも濃い内容で 資料も充実したのを頂きました。 会員からの質疑も活発で 有意義な時間を共有できました。 #自助共助公助 #知って安心認知症 #ウォーキング中に遭遇したらどうする #認知症安心ナビ #認知症を学び皆で考える #地域包括支援センター 2025.1.30 スペシャル企画『認知サポーター養成講座』 於:塚田公民館 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ

2025.1.30 スペシャル企画『認知サポーター養成講座』 於:塚田公民館 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ 今日は、ウェスタでウェストの話しです。

今日は、ウェスタでウェストの話しです。 写真1件

写真1件 2025/2/22 第一屆第三次會員大會 (報名表單)

2025/2/22 第一屆第三次會員大會 (報名表單) 【日式健走 Basic Coach 培訓課程】 2025年「日本健走杖健走」教練培訓課程來嚕~ 🇯🇵日本健走杖健走協會NPWA唯一授權海外開課🏆 歡迎所有對日式健走有熱忱,想共同推廣或進一步學習的朋友們報名! 課程日期:2025/2/23(日) 9:00am ~ 17:00pm 課程地點:台中 中臺科技大學保健大樓1樓 窗外講堂 ⚠️滿10人開班,上限20位⚠️ 詳細說明與課程辦法請見報名表: ➡️https://forms.gle/bDXy76JZVteDeK7L6 *通過初階教練培訓者,可指導親友們學習日式健走 若想要規劃與教導有一般民眾學習日式健走,則需要再取得進階教練資格喔~

【日式健走 Basic Coach 培訓課程】 2025年「日本健走杖健走」教練培訓課程來嚕~ 🇯🇵日本健走杖健走協會NPWA唯一授權海外開課🏆 歡迎所有對日式健走有熱忱,想共同推廣或進一步學習的朋友們報名! 課程日期:2025/2/23(日) 9:00am ~ 17:00pm 課程地點:台中 中臺科技大學保健大樓1樓 窗外講堂 ⚠️滿10人開班,上限20位⚠️ 詳細說明與課程辦法請見報名表: ➡️https://forms.gle/bDXy76JZVteDeK7L6 *通過初階教練培訓者,可指導親友們學習日式健走 若想要規劃與教導有一般民眾學習日式健走,則需要再取得進階教練資格喔~ GWは「美の国あきた」へ! 5/4 「ポールを持って歩く会~秋田大会」が開催されます。 清々しい美の国の青空の下、ポールを持って一緒に歩きませんか(秋田県総合保健センター発)。 主宰のあきたPWクラブの佐々木コーチや秋田大の小玉コーチにもリアルでお会いして、地域活動や研究状況をお伺いでき、皆さまと交流できますこと、今からとっても楽しみです。

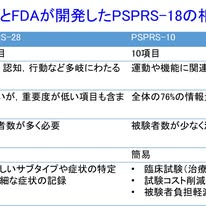

GWは「美の国あきた」へ! 5/4 「ポールを持って歩く会~秋田大会」が開催されます。 清々しい美の国の青空の下、ポールを持って一緒に歩きませんか(秋田県総合保健センター発)。 主宰のあきたPWクラブの佐々木コーチや秋田大の小玉コーチにもリアルでお会いして、地域活動や研究状況をお伺いでき、皆さまと交流できますこと、今からとっても楽しみです。 進行性核上性麻痺(PSP)は,運動障害,認知機能障害,行動変化など多彩な症候を呈する神経変性疾患です.このため臨床評価尺度も多彩な項目を要します.現在,使用されているProgressive Supranuclear Palsy Rating Scale(PSPRS)は28項目から構成されます.なんと米国食品医薬品局FDAがPSPRSを改訂し,10項目から構成されるPSPRS-10という評価尺度を作成したようです.その有用性を検証した論文がスウェーデンからMov Disord誌に報告されています(文献1).

進行性核上性麻痺(PSP)は,運動障害,認知機能障害,行動変化など多彩な症候を呈する神経変性疾患です.このため臨床評価尺度も多彩な項目を要します.現在,使用されているProgressive Supranuclear Palsy Rating Scale(PSPRS)は28項目から構成されます.なんと米国食品医薬品局FDAがPSPRSを改訂し,10項目から構成されるPSPRS-10という評価尺度を作成したようです.その有用性を検証した論文がスウェーデンからMov Disord誌に報告されています(文献1). 明けましておめでとうございます.本年もどうぞ宜しくお願いいたします.自分にできること,行うべきことを地道に頑張っていきたいと思います.

明けましておめでとうございます.本年もどうぞ宜しくお願いいたします.自分にできること,行うべきことを地道に頑張っていきたいと思います. 図はNeurology誌のClinical reasoning(臨床推論)のものです.症例はインドの16歳女子で,早期発症運動失調(early-onset ataxia, EOA)です.10歳頃から不安定歩行となり,14歳で感音性難聴が出現,また無月経で,高ゴナドトロピン性性腺機能低下症と診断されました.画像検査で小脳萎縮を認め,また末梢神経障害を合併し,生検では髄鞘形成障害性神経障害が示唆されました.小脳性運動失調,感音性難聴,高ゴナドトロピン性性腺機能低下症からPerrault(ペロー)症候群が疑われ,次世代シークエンサーによるエクソーム解析にて,HSD17B4遺伝子のホモ接合性変異が確認されました.