「健康長寿を目指すのであれば、歩数(+中強度活動15~20分)の確保に加え、脳や免疫系の若さを保つこと!」

今月の関連学術ニュースは、歩数と健康リスク、臓器の老化と健康リスクについての最新の研究成果の紹介と岐阜大学医学部下畑先生からの最新医学情報です。

1.2025年8月の活動状況

・田村 芙美子さんの投稿

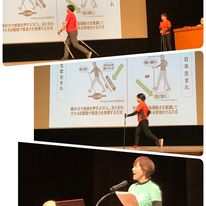

8/1 今日から8月「葉月」。「葉落月(はおちづき)」が転じて「葉月」といわれるそう。 今朝はまさに葉が散る秋のように涼しく(朝だけ)、ネッククーラーは不要かとoffにしたまま首にかけて出掛けました(事件はコメ欄)。渋谷教室では、夕べのzoomのポールを持った場合、持たない場合の歩幅をチェックしてみました。皆さんに前回練習したローリング歩行(!)で歩いて貰いました。ポール有の方が全員歩幅広くなりました。平均4cmも!膝が人工関節の方もポールがあると安心して踏み出せるとの感想でした。ヨシ!

8/1 今日から8月「葉月」。「葉落月(はおちづき)」が転じて「葉月」といわれるそう。 今朝はまさに葉が散る秋のように涼しく(朝だけ)、ネッククーラーは不要かとoffにしたまま首にかけて出掛けました(事件はコメ欄)。渋谷教室では、夕べのzoomのポールを持った場合、持たない場合の歩幅をチェックしてみました。皆さんに前回練習したローリング歩行(!)で歩いて貰いました。ポール有の方が全員歩幅広くなりました。平均4cmも!膝が人工関節の方もポールがあると安心して踏み出せるとの感想でした。ヨシ!

・スマイルチームさんの投稿

スマイルチーム8月恒例 日本赤十字社 救急法短期講習 胸骨圧迫➕AEDセミナー 今年も多くの学びを得ることができました。 セミナーの目的 #人命を助ける #自分にできることは何か?を知ることができる #家族を守るためにできること #遭遇してしまった時にできるようにしておく 等々 訓練は本当に大事。 毎年受講してても毎年学びがある。 講師の先生ありがとうございました。 受講された皆さん *教科書を見直しておきましょう *AEDが家の近所のどこにあるか知っておきましょう *今いる場所を説明できる目印があることを常に気にしておきましょう(電信柱 目印になる建物等) *外出の際は身分がわかるものを必ず持ち歩きましょう お疲れ様でした。 また来年ね。 動画は改めて投稿します。 #スマイルチーム #健康普及活動 #日本赤十字社 #救急法短期講習 #胸骨圧迫 #AED #松田直樹を忘れない 松田直樹は2011サッカー練習中に倒れ8/4にその若い命は空へ。そこにはAEDがありませんでした。もしそこに AEDがあったなら、マツは今でもピッチの上を走り回っていたかもしれません。 #記録 #20250801

スマイルチーム8月恒例 日本赤十字社 救急法短期講習 胸骨圧迫➕AEDセミナー 今年も多くの学びを得ることができました。 セミナーの目的 #人命を助ける #自分にできることは何か?を知ることができる #家族を守るためにできること #遭遇してしまった時にできるようにしておく 等々 訓練は本当に大事。 毎年受講してても毎年学びがある。 講師の先生ありがとうございました。 受講された皆さん *教科書を見直しておきましょう *AEDが家の近所のどこにあるか知っておきましょう *今いる場所を説明できる目印があることを常に気にしておきましょう(電信柱 目印になる建物等) *外出の際は身分がわかるものを必ず持ち歩きましょう お疲れ様でした。 また来年ね。 動画は改めて投稿します。 #スマイルチーム #健康普及活動 #日本赤十字社 #救急法短期講習 #胸骨圧迫 #AED #松田直樹を忘れない 松田直樹は2011サッカー練習中に倒れ8/4にその若い命は空へ。そこにはAEDがありませんでした。もしそこに AEDがあったなら、マツは今でもピッチの上を走り回っていたかもしれません。 #記録 #20250801

・中村 理さんの投稿

佐久ポールウォーキング協会より 8/3PW駒場例会〜 8/1長野県の男女健康寿命No,1の発表も有り、暑さに負けず集まったP-Walkerの皆さん❗️ 公園〜牧場といつもの木陰や並木道の闊歩集団でした。 隣は熱を逃れての水浴び集団〜ww

佐久ポールウォーキング協会より 8/3PW駒場例会〜 8/1長野県の男女健康寿命No,1の発表も有り、暑さに負けず集まったP-Walkerの皆さん❗️ 公園〜牧場といつもの木陰や並木道の闊歩集団でした。 隣は熱を逃れての水浴び集団〜ww

・田村 芙美子さんの投稿

8/6 朝8時15分 広島からの中継を観ました。小学生と県知事さんのお話は胸を打ちました。それにしても現地は暑かったでしょう。午前中の北鎌倉町内会公会堂はクラーで涼しく快適な運動空間でした。が、1歩外に出るとサウナ状態。異常なくらいの陽射しと気温にメンバー皆さんの往復道中が心配になりました。来週はお盆休み。

8/6 朝8時15分 広島からの中継を観ました。小学生と県知事さんのお話は胸を打ちました。それにしても現地は暑かったでしょう。午前中の北鎌倉町内会公会堂はクラーで涼しく快適な運動空間でした。が、1歩外に出るとサウナ状態。異常なくらいの陽射しと気温にメンバー皆さんの往復道中が心配になりました。来週はお盆休み。

・杉浦 伸郎さんの投稿

鶴岡八幡宮ぼんぼり祭り。 鎌倉にゆかりのある著名人の書画がぼんぼりに仕立てられ、参道に並びます。夕刻になると明かりが灯され幻想的な空間が広がります。 それにしても年々暑くなっていますね。この先が思いやられます。 皆さん、Stay cool!

鶴岡八幡宮ぼんぼり祭り。 鎌倉にゆかりのある著名人の書画がぼんぼりに仕立てられ、参道に並びます。夕刻になると明かりが灯され幻想的な空間が広がります。 それにしても年々暑くなっていますね。この先が思いやられます。 皆さん、Stay cool!

・田村 芙美子さんの投稿

8/8 立秋翌朝の秋の風に吹かれて湘南ライン(小金井行き)で渋谷まで。渋谷も思ったより爽やかな風で、スタジオの冷房は寒く感じるほどでした。 今日はフレイル予防の運動を中心にお盆休みにトレーニングして頂きたい2種のテーマを練習して解散。お昼から所用で三軒茶屋へ移動し夕方帰鎌しました。ネッククーラーのお陰かアマゾン熱を感じない1日でした。 数年手をつけなかったブロック塀をいよいよ解体の見積り2ヵ所依頼しました。塀は透け透けで中が見える方が安全?!地震等で倒壊すると通行人に危険ということで鎌倉市では以前から取り壊すようにとのお触れが出ています。

8/8 立秋翌朝の秋の風に吹かれて湘南ライン(小金井行き)で渋谷まで。渋谷も思ったより爽やかな風で、スタジオの冷房は寒く感じるほどでした。 今日はフレイル予防の運動を中心にお盆休みにトレーニングして頂きたい2種のテーマを練習して解散。お昼から所用で三軒茶屋へ移動し夕方帰鎌しました。ネッククーラーのお陰かアマゾン熱を感じない1日でした。 数年手をつけなかったブロック塀をいよいよ解体の見積り2ヵ所依頼しました。塀は透け透けで中が見える方が安全?!地震等で倒壊すると通行人に危険ということで鎌倉市では以前から取り壊すようにとのお触れが出ています。

・スマイルチームさんの投稿

スマイルリズムエクササイズ上鶴間 20250808 この日の最高齢は88歳🤩

スマイルリズムエクササイズ上鶴間 20250808 この日の最高齢は88歳🤩

・校條 諭さんの投稿

真夏の気まポ(気ままにポール歩き) 午後6時に集合して、主に住宅地のコース(いつもより短い約4km)を2本のポールで歩きました。 集合時点の気温29度(たぶん)。もう少し風があってほしかったですが、快適に歩けました。 JR荻窪駅西口→すずらん通り→天祖神社・神明中学→杉並公会堂→衛生病院(東京衛生アドベンチスト病院)→教会通り→ダナン町 大半の人は後方押し出しスタイル(4点駆動)のノルディックウォーキング、足を痛めて“リハビリ”中の人は4点支持のポールウォーキング。 ベトナム中部料理の「ダナン町」でカンパイしました。

真夏の気まポ(気ままにポール歩き) 午後6時に集合して、主に住宅地のコース(いつもより短い約4km)を2本のポールで歩きました。 集合時点の気温29度(たぶん)。もう少し風があってほしかったですが、快適に歩けました。 JR荻窪駅西口→すずらん通り→天祖神社・神明中学→杉並公会堂→衛生病院(東京衛生アドベンチスト病院)→教会通り→ダナン町 大半の人は後方押し出しスタイル(4点駆動)のノルディックウォーキング、足を痛めて“リハビリ”中の人は4点支持のポールウォーキング。 ベトナム中部料理の「ダナン町」でカンパイしました。

・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿

🎉 台灣健走杖運動推廣協會 🤝 志工服務隊 📅 2025年3月 正式成立! 我們熱愛健走杖 👣 我們相信健康與公益可以一起走 💪 現在,誠摯邀請你加入我們的行列, 一起用行動支持協會活動、推廣健走杖運動, 服務社區、幫助更多需要的人!🌿 📌 歡迎大家 一起來!

🎉 台灣健走杖運動推廣協會 🤝 志工服務隊 📅 2025年3月 正式成立! 我們熱愛健走杖 👣 我們相信健康與公益可以一起走 💪 現在,誠摯邀請你加入我們的行列, 一起用行動支持協會活動、推廣健走杖運動, 服務社區、幫助更多需要的人!🌿 📌 歡迎大家 一起來!

・柳澤 光宏さんの投稿

昨日は佐久市の花火大会。雨降らずに良かった!この花火大会は真上に上がるので、河原に寝そべって見るぐらいです。間近に花火を体感できる田舎ならではの花火大会でお勧めです(^^) 今日は送り盆を済ませ会社で一仕事。なかなか進まない。言語化って難しい(TT) 長女も帰省してきて賑やかな夏休みでした。今年はゴルフに行かず、家族で一泊二日エクシブ蓼科へ!ホテルから誕生月とのことでサプライズ。お休みも終了ですね〜。

昨日は佐久市の花火大会。雨降らずに良かった!この花火大会は真上に上がるので、河原に寝そべって見るぐらいです。間近に花火を体感できる田舎ならではの花火大会でお勧めです(^^) 今日は送り盆を済ませ会社で一仕事。なかなか進まない。言語化って難しい(TT) 長女も帰省してきて賑やかな夏休みでした。今年はゴルフに行かず、家族で一泊二日エクシブ蓼科へ!ホテルから誕生月とのことでサプライズ。お休みも終了ですね〜。

・中村 理さんの投稿

佐久ポールウォーキング協会より 「虚空蔵山PW散策」 お盆休みの最終日は道の駅「ヘルシーテラス佐久南」駐車場をお借りし、見晴らし展望台を目指しての里山巡り❗️ 50名越えの参加者(遠くは飯綱町より参加)で熊🐻注意⚠️⚠️⚠️の看板横目にの闊歩でした‼️

佐久ポールウォーキング協会より 「虚空蔵山PW散策」 お盆休みの最終日は道の駅「ヘルシーテラス佐久南」駐車場をお借りし、見晴らし展望台を目指しての里山巡り❗️ 50名越えの参加者(遠くは飯綱町より参加)で熊🐻注意⚠️⚠️⚠️の看板横目にの闊歩でした‼️

・佐藤珠美さんの投稿

8月19日一本柳ウォーキング倶楽部 今回から活動日が火曜日になりました。 佐久市の予想最高気温35℃🥵 そんな日は迷わず、県立武道館へ移動です🚗 会員さんと共に Japanese Walkingの言葉の意味を噛み締めました。

8月19日一本柳ウォーキング倶楽部 今回から活動日が火曜日になりました。 佐久市の予想最高気温35℃🥵 そんな日は迷わず、県立武道館へ移動です🚗 会員さんと共に Japanese Walkingの言葉の意味を噛み締めました。

・田村 芙美子さんの投稿

8/20 朝の鎌倉駅ホームは風が涼しく気持ち良く外出できました。北鎌倉まで1駅を歩かず熱中症を避け シニアは電車に乗ります。北鎌沿線の尾根岩盤前をポールウォーキングで市場公会堂へ。万博に行ってきたメンバーサンからお土産話!

8/20 朝の鎌倉駅ホームは風が涼しく気持ち良く外出できました。北鎌倉まで1駅を歩かず熱中症を避け シニアは電車に乗ります。北鎌沿線の尾根岩盤前をポールウォーキングで市場公会堂へ。万博に行ってきたメンバーサンからお土産話!

・遠藤 恵子さんの投稿

介護予防運動教室⇒今から加圧トレーニングセッション✨ 50代からの体づくりは “美しく・しなやかに”がテーマ!! 短時間・低負荷で効率的に、 筋力アップ・代謝UP・美姿勢へ!! 年齢を理由に諦めない! 今がいちばん輝く自分をつくりましょう🌸

介護予防運動教室⇒今から加圧トレーニングセッション✨ 50代からの体づくりは “美しく・しなやかに”がテーマ!! 短時間・低負荷で効率的に、 筋力アップ・代謝UP・美姿勢へ!! 年齢を理由に諦めない! 今がいちばん輝く自分をつくりましょう🌸

・田村 芙美子さんの投稿

8/22 明日は24節季の処暑、暑さの峠を越した頃といいますが まだまだ暫く峠の上に滞在しているようです。お盆休みを挟んで2週間ぶりに渋谷の皆さんと室内ポールウォーキング。今日は会館の非常階段を利用して 階段昇降とステップエクササイズを2種。階段室は冷房がないので南国🌴トレーニング状態でした☀️😵💦毎日続けると良い筋トレになりますね。いつまでも自分の脚で歩けるように。

8/22 明日は24節季の処暑、暑さの峠を越した頃といいますが まだまだ暫く峠の上に滞在しているようです。お盆休みを挟んで2週間ぶりに渋谷の皆さんと室内ポールウォーキング。今日は会館の非常階段を利用して 階段昇降とステップエクササイズを2種。階段室は冷房がないので南国🌴トレーニング状態でした☀️😵💦毎日続けると良い筋トレになりますね。いつまでも自分の脚で歩けるように。

・遠藤 恵子さんの投稿

本日‼️ 【ポールウォーキングベーシックコーチ資格取得講座】開催です! #ポールウォーキング #ポールウォーキングベーシックコーチ #資格取得講座 #福岡県

本日‼️ 【ポールウォーキングベーシックコーチ資格取得講座】開催です! #ポールウォーキング #ポールウォーキングベーシックコーチ #資格取得講座 #福岡県

・佐藤珠美さんの投稿

8月23日午前中はインターバル速歩倶楽部の活動日。 写真を撮る余裕無し😢 以前、信州大学の能勢先生は書籍の中で 「インターバル速歩は長野県民だから成功した活動」と記しています。「長野県が長寿県になったのは1945年に佐久市の佐久病院に赴任した若月俊一医師が 予防は治療に勝る として農村医療を始めた事。減塩運動・集団検診などを推奨した結果、健康意識の高い県民性になった」 倶楽部の皆で、気持ちを新たに歩きました。 午後からは研修会。 講師 NPO法人CRファクトリー代表理事 呉 哲煥様 良い出会いがありました😊

8月23日午前中はインターバル速歩倶楽部の活動日。 写真を撮る余裕無し😢 以前、信州大学の能勢先生は書籍の中で 「インターバル速歩は長野県民だから成功した活動」と記しています。「長野県が長寿県になったのは1945年に佐久市の佐久病院に赴任した若月俊一医師が 予防は治療に勝る として農村医療を始めた事。減塩運動・集団検診などを推奨した結果、健康意識の高い県民性になった」 倶楽部の皆で、気持ちを新たに歩きました。 午後からは研修会。 講師 NPO法人CRファクトリー代表理事 呉 哲煥様 良い出会いがありました😊

・田村 芙美子さんの投稿

8/26 北鎌倉の六国見山の里山再生の活動の記録。スタートは2011年。私達テラススタジオの初期メンバーはそれより5年位前から六国見山往復をポールウォーキングのコースにして来ました。初心者でも無理のないコースなので外部の方ともこれまでに数えきれないほど歩きました。一方でヤマアジサイやヤマザクラの植栽や手入れをしてくださる湧水ネットワークの方々の存在を知り感謝です。猛暑日が収まりましたらこの本を道しるべにして又ゆっくり春夏秋冬を楽しんで歩きます。

8/26 北鎌倉の六国見山の里山再生の活動の記録。スタートは2011年。私達テラススタジオの初期メンバーはそれより5年位前から六国見山往復をポールウォーキングのコースにして来ました。初心者でも無理のないコースなので外部の方ともこれまでに数えきれないほど歩きました。一方でヤマアジサイやヤマザクラの植栽や手入れをしてくださる湧水ネットワークの方々の存在を知り感謝です。猛暑日が収まりましたらこの本を道しるべにして又ゆっくり春夏秋冬を楽しんで歩きます。

・柳澤 光宏さんの投稿

昨日は県議会産業観光企業委員会の皆様が来社。1時間で説明&工場見学を。議会の正式活動とのことで、県職員の方々も随行で来られていて、ちょっと仰々しい感じでした(^^) ご来社ありがとうございました!!

昨日は県議会産業観光企業委員会の皆様が来社。1時間で説明&工場見学を。議会の正式活動とのことで、県職員の方々も随行で来られていて、ちょっと仰々しい感じでした(^^) ご来社ありがとうございました!!

・田村 芙美子さんの投稿

8/27 今日第4週はレッスンのあとはお楽しみ会。 椅子トレ~ふくらはぎストレッチ、7秒スクワット、マットで一連のコアエクササイズのあとは🔪🍴恒例のお楽しみランチ会。今日の主役は素麺!大鍋にお湯を沸かし素麺を茹でるまで時間がかかってお腹ペコペコ。冷たく冷やした素麺を熱い具だくさん汁につけて頂きました。初めて知った現地の茶道ならぬ「コーヒー道」の話!

8/27 今日第4週はレッスンのあとはお楽しみ会。 椅子トレ~ふくらはぎストレッチ、7秒スクワット、マットで一連のコアエクササイズのあとは🔪🍴恒例のお楽しみランチ会。今日の主役は素麺!大鍋にお湯を沸かし素麺を茹でるまで時間がかかってお腹ペコペコ。冷たく冷やした素麺を熱い具だくさん汁につけて頂きました。初めて知った現地の茶道ならぬ「コーヒー道」の話!

・田村 芙美子さんの投稿

8/28 お盆休み明け久しぶりの貯筋クラス。予報通り昨日より2~3℃低く気持ち涼しさを感じました。センター入り口のひまわりは皆東の方向を向いていました。まだ蕾もあり 夏は暫く続きそう。包括支援センターから毎月恒例の計測に来てくださり筋肉量や握力を測りました。先月と大きな違いはなくお宅筋トレ継続の成果かと思います。今日はPATROLベルトを使ってエクササイズ。効きましたね。

8/28 お盆休み明け久しぶりの貯筋クラス。予報通り昨日より2~3℃低く気持ち涼しさを感じました。センター入り口のひまわりは皆東の方向を向いていました。まだ蕾もあり 夏は暫く続きそう。包括支援センターから毎月恒例の計測に来てくださり筋肉量や握力を測りました。先月と大きな違いはなくお宅筋トレ継続の成果かと思います。今日はPATROLベルトを使ってエクササイズ。効きましたね。

・長谷川 弘道さんの投稿

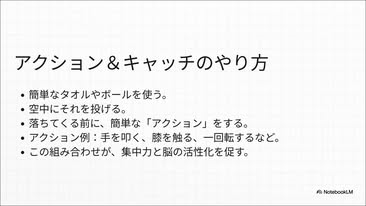

皆さんはAIをどのくらい活用していますか? その活用の仕方が今社会問題にもなってきていますが、まずは相手(AI)が何者なのかを理解することが大事かと思います。 2年ほど前から私もちょこちょこと勉強していますが、とにかく触ってみることですね。 ほんと、習うより慣れろしかないです。 ということで、早速につい先日発表があったNotebookLMというAIに新しい機能がつきましたので、それを使ってみました。 それが貼り付けてあるものです。 私が今いちばん力を入れている運動プログラムをAIでまとめてみました。 一般の方にとってわかりやすい動画説明なんですが、とにかくすごい!資料や動画などの元データをこのAIに送れば、あとは自動的にというかAIが見事に生成してくれます。 少し言葉がおかしいところがありますがほぼ100点に近い出来栄えです! ぜひご覧ください。 そしてこの内容についてご質問があればいつでもコメントください。

皆さんはAIをどのくらい活用していますか? その活用の仕方が今社会問題にもなってきていますが、まずは相手(AI)が何者なのかを理解することが大事かと思います。 2年ほど前から私もちょこちょこと勉強していますが、とにかく触ってみることですね。 ほんと、習うより慣れろしかないです。 ということで、早速につい先日発表があったNotebookLMというAIに新しい機能がつきましたので、それを使ってみました。 それが貼り付けてあるものです。 私が今いちばん力を入れている運動プログラムをAIでまとめてみました。 一般の方にとってわかりやすい動画説明なんですが、とにかくすごい!資料や動画などの元データをこのAIに送れば、あとは自動的にというかAIが見事に生成してくれます。 少し言葉がおかしいところがありますがほぼ100点に近い出来栄えです! ぜひご覧ください。 そしてこの内容についてご質問があればいつでもコメントください。

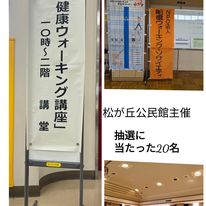

・Ruri Nissatoさんの投稿

体操ボランティアを3年以上続けている人20名が表彰されました。 定年後に始めて5年。 楽しみながら続けていこうと思います。

体操ボランティアを3年以上続けている人20名が表彰されました。 定年後に始めて5年。 楽しみながら続けていこうと思います。

来月以降の開催

・長岡智津子さんの投稿

写真1件

写真1件

・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿

日本健走杖健走教練培訓報名表

日本健走杖健走教練培訓報名表

・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿(その①)

📣【2025健走杖 健康活力輕旅行】🌿 ✨第三屆・9月即將登場!✨ 準備好迎接一場結合 健走 × 旅行 × 健康活力 的精彩活動了嗎?🎒 Andy教練、媛玲教練、均萍教練、淑芬教練、淑鳳理事長 (依🎦影片出場順序)邀請大家👣 拿起你的健走杖,跟我們一起出發, 走進自然、呼吸新鮮空氣、動起來! ✔️ 健走路線精心規劃 ✔️ 教練全程帶領陪走 ✔️ 適合各年齡層的輕旅行行程 ✔️ 不只有健走,還有美景、美食與好心情🎑🍱 📅 活動預定於 9月展開,名額有限, 👉 歡迎大家踴躍報名,一起走出健康好生活!

📣【2025健走杖 健康活力輕旅行】🌿 ✨第三屆・9月即將登場!✨ 準備好迎接一場結合 健走 × 旅行 × 健康活力 的精彩活動了嗎?🎒 Andy教練、媛玲教練、均萍教練、淑芬教練、淑鳳理事長 (依🎦影片出場順序)邀請大家👣 拿起你的健走杖,跟我們一起出發, 走進自然、呼吸新鮮空氣、動起來! ✔️ 健走路線精心規劃 ✔️ 教練全程帶領陪走 ✔️ 適合各年齡層的輕旅行行程 ✔️ 不只有健走,還有美景、美食與好心情🎑🍱 📅 活動預定於 9月展開,名額有限, 👉 歡迎大家踴躍報名,一起走出健康好生活!

・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿(その②)

2025健走杖.健康活力輕旅行 – 腳ㄚ聚樂部

2025健走杖.健康活力輕旅行 – 腳ㄚ聚樂部

2.PW関連学術ニュース

2-1)健康リスクを抑えるためには一日何歩歩けば良いのか?歩数と健康リスクについての最新情報

**以下は、大阪大学の宮坂昌之先生の2025年8月2日のFB投稿です**

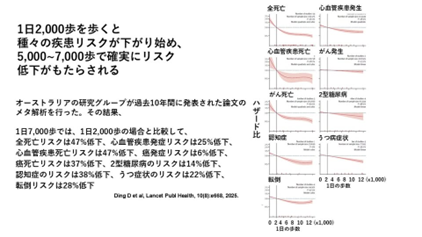

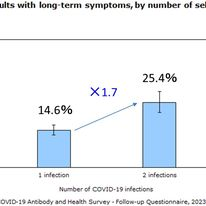

定期的な運動により全死亡率、がんによる死亡率などが低下することが分かっています。この点、ウオーキングがもっともやりやすい運動ですが、ではどのぐらい歩いたらいいのか、これまで諸説がありました。

この点に関して、オーストラリアの研究グループが過去10年間に発表された論文のメタ解析をして、最新号の専門誌Lancet Public Healthに論文を発表しています。

(https://www.thelancet.com/…/PIIS2468-2667(25…/fulltext)

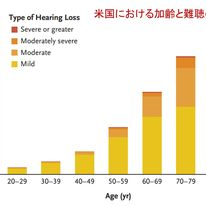

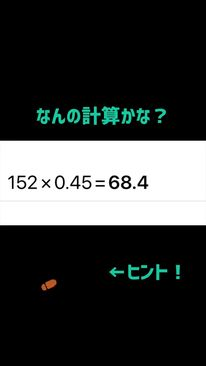

それによると、全死亡率、心血管疾患発症率、認知症や転倒に関しては、1日あたり2,000歩を歩くと、リスクが低下し始め、約5,000~7,000歩あたりで変曲点を示す非線形の逆相関が認められるとのことです(言い換えると、1日2,000歩以上歩くのがよく、5,000~7,000歩以上歩けば、さらに上記リスクが下がる傾向がある、ということです)。

具体的なデータは次のようです。1日7,000歩では、1日2,000歩の場合と比較して、全死亡リスクは47%低下、心血管疾患発症リスクは25%低下、心血管疾患死亡リスクは47%低下、癌発症リスクは6%低下、癌死亡リスクは37%低下、2型糖尿病のリスクは14%低下、認知症のリスクは38%低下、うつ症状のリスクは22%低下、転倒リスクは28%低下していました。

つまり、高齢者は、まずは1日2,000歩を歩くこと、できれば1日7,000歩を目標にするとかなり良い結果が得られる可能性があるということです。1日2,000歩はそれほど難しくありませんよね。

論文

論文

掲載誌;The Lancet Public Health、ArticlesVolume 10, Issue 8e668-e681August 2025

表題;Daily steps and health outcomes in adults: a systematic review and dose-response meta-analysis

著者;Prof Ding Ding, PhDa,b melody.ding@sydney.edu.au ∙ Binh Nguyen, PhDa,b ∙ Tracy Nau, BComLaw BNutScia,b ∙ Mengyun Luo, PhDa,b ∙ Borja del Pozo Cruz, PhDc ∙ Paddy C Dempsey, PhDd,e,f,g ∙ et al. Show more

📝 論文要約(Summary)の日本語訳(Copilotによる)

背景;この10年間で日常の歩数と健康との関連を示す証拠が急速に増加したが、既存のシステマティックレビューでは主に全死因死亡率のような限られたアウトカムに焦点が当てられている。本研究では、日々の歩数と、全死因死亡率、心血管疾患、がん、2型糖尿病、認知機能、メンタルヘルス、身体機能、転倒などの健康アウトカムとの前向きな用量反応関係を統合的に検討した。

方法;2014年1月1日から2025年2月14日までに発表された文献を対象に、PubMedとEBSCO CINAHLを用いて検索した。対象研究は、成人を対象にした、デバイスで測定された日々の歩数と健康アウトカムの関連を検討した前向き研究。二人一組で研究選定、データ抽出、バイアス評価を実施し、統計解析にはランダム効果モデルを使用した。エビデンスの確信度はGRADEシステムに基づいて評価された。

結果;35コホートから57件の研究がレビューに含まれ、うち31件がメタ解析に用いられた。全死因死亡率、心血管疾患の発症、認知症、転倒については、非線形の逆相関関係が見られ、5000〜7000歩/日付近に屈曲点があった。心血管疾患による死亡率、がんの罹患率・死亡率、2型糖尿病の発症、抑うつ症状については、線形の逆相関が見られた。例えば、7000歩/日は2000歩/日と比べて以下のようなリスク低下が見られた:

全死因死亡率:47%低下

心血管疾患の発症:25%低下

心血管疾患による死亡率:47%低下

がん死亡率:37%低下

認知症:38%低下

抑うつ症状:22%低下

転倒:28%低下 物理的機能に関する研究(メタ解析外)でも、同様の逆相関が見られた。

解釈;1日1万歩という目標も有効だが、7000歩/日は健康改善において臨床的に意味のある効果があり、より現実的かつ達成可能な目標かもしれない。ただし、研究数の少なさや年齢ごとの分析不足、個々の研究におけるバイアスなどの制限も踏まえて解釈すべきである。

関連情報;青柳先生の中之条研究との比較

**以下、Copilotとの問答です**

Q:この研究結果と青柳博士の中之条町の調査結果とを比較検討してください。

A:もちろんです、瑛さん。以下に、Lancet Public Health誌の国際メタ解析と、青栁幸利博士による中之条研究の主要な知見を比較検討した表をまとめました:

🔍 歩数と健康アウトカムに関する比較

(上段)Lancetメタ解析 (下段) 中之条研究

対象者;

世界各国の成人(35コホート)

群馬県中之条町の高齢者(約5,000人)

研究期間;

2014〜2025年の文献レビュー

2000年〜継続中(20年以上)

方法;

デバイス測定歩数+健康アウトカムの前向き研究

活動量計+詳細な生活習慣・疾患調査

推奨歩数;

約7,000歩/日で健康効果が顕著

8,000歩/日+中強度歩行20分が最適

中強度歩行の扱い;

一部研究で考慮されるが明示的ではない

明確に「速歩き20分」が必要とされる

予防できる疾患;

全死因死亡率、心疾患、がん、認知症、うつ病、転倒など

認知症、糖尿病、うつ病、高血圧、骨粗鬆症、脳卒中、がんなど

歩数と疾患予防の関係;

非線形または線形の逆相関(例:7,000歩で死亡率47%低下)

明確なカットオフ値(例:8,000歩で糖尿病・高血圧予防)

年齢層の分析;

年齢別の詳細分析は限定的

高齢者中心に詳細な生活習慣分析あり

研究の強み;

多国籍・多疾患にわたる包括的メタ解析

長期・地域密着型で生活実態に即した知見

🧠 考察ポイント

• 共通点:どちらも「歩数の増加が健康に良い」という点で一致。ただし、量だけでなく質(速歩き)が重要という点では中之条研究がより具体的。

• 違い:Lancetの研究はグローバルな傾向を示す一方、中之条研究は日本の高齢者の生活実態に即した「実践的な指標」を提供。

• 実用性:中之条研究の「8,000歩+速歩き20分」は、自治体や健康保険組合でも活用されており、政策的応用が進んでいる。

どちらの研究も補完的で、国際的なエビデンスと地域密着型の知見を組み合わせることで、より効果的な健康戦略が立てられると言えます。

もし、疾患別の予防効果や年齢層ごとの違いなど、さらに深掘りしたい項目があれば教えてください。データの裏側まで一緒に探ってみましょう。

(注)青柳先生の最近の論文です。

論文名;健康長寿を実現するための至適な身体活動: 中之条研究

著者;青栁 幸利

掲載誌;日本腎臓リハビリテーション学会誌2025 年 4 巻 1 号 p. 15-21

DOI; https://doi.org/10.60371/jjrr.4.1_15

抄録;現下の中之条研究データによると,高齢者の健康全般と寿命・死亡率は,日常身体活動の量(1 日の歩数の年平均)と質(1 日の中強度[一般的に安静時代謝量の3 倍以上6 倍未満]活動時間 の年平均)の両方と関係がある。男性では,健康の度合いには1 日の中強度活動時間のほうが1 日の歩数よりも密接に関連するが,対照的に女性では,歩数のほうが中強度活動時間よりも関係 は緊密である。腎臓病の原因となる糖尿病,高血圧症,脂質異常症などの生活習慣病がないこと など,より良好な健康状態に関連する身体活動閾値(歩数・中強度活動時間)は,男性では8,000 歩・20 分/日,女性では7,000 歩・15 分/日である。生活習慣病全般を予防し,ひいては健康長 寿を実現するためには,1 日の合計で少なくとも15~20 分の適度な(時速約5 km 相当での)活 動と,少なくとも45~60 分の軽度な活動が有効である。

2-2)臓器の老化と健康リスク;プロテオミクス(プロテオーム解析)による最新情報

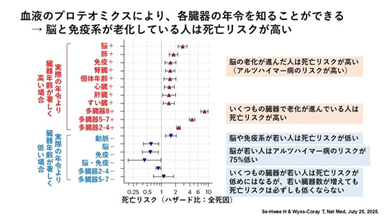

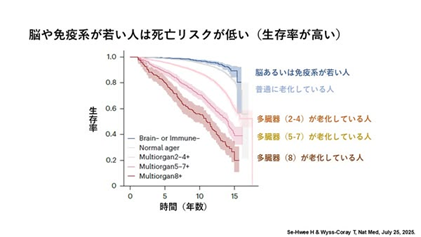

1)脳や免疫系が(実年齢より)若い人は長寿である。

**大阪大学の宮坂昌之先生の2025年7月17日のFB投稿です**

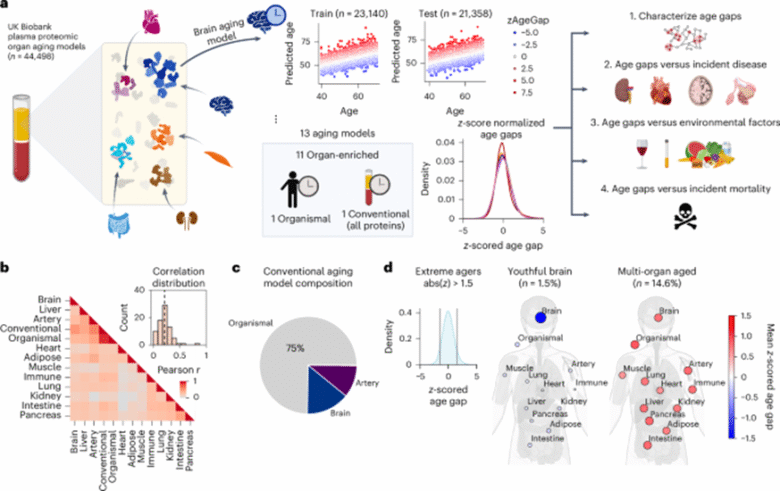

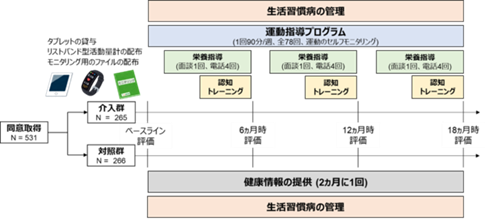

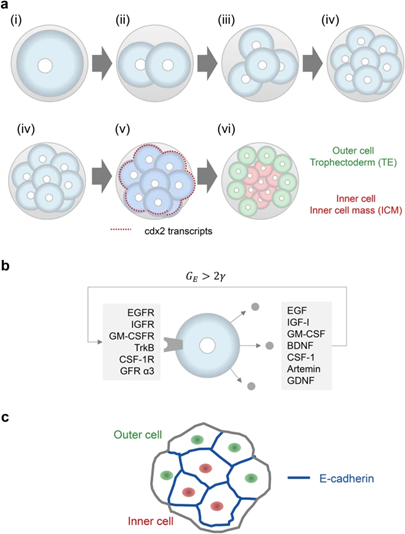

図 1: UKB における血漿タンパク質由来の臓器年齢の推定。

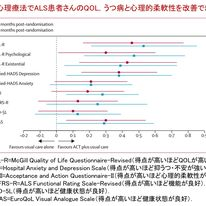

最近、プロテオミクスという方法で、血液中に出現するさまざまな臓器由来のタンパク質を網羅的に調べることにより、それぞれの臓器の年令を個別に知ることができようになってきました。一方で、果たしてそれが病気になりやすさや将来の死亡率にどのぐらい影響するのかについてはよくわかっていませんでした。

最近、プロテオミクスという方法で、血液中に出現するさまざまな臓器由来のタンパク質を網羅的に調べることにより、それぞれの臓器の年令を個別に知ることができようになってきました。一方で、果たしてそれが病気になりやすさや将来の死亡率にどのぐらい影響するのかについてはよくわかっていませんでした。

今回、アメリカの研究グループが、英国バイオバンクに寄託された44,498人の血液検体から得られた血漿プロテオミクスデータ(2,916種類のタンパク質について調査)を用いて、11の臓器の生物学的年齢を推定しています。Nature Medicineに掲載された論文です。

それぞれの臓器の推定年齢は、生活習慣因子や薬剤の影響を強く受けていて、心不全、慢性閉塞性肺疾患、2型糖尿病、アルツハイマー病など、様々な疾患の将来の発症(17年間の追跡期間内)と関連していました。

特に興味深いのは、まず、脳の年令が特に高い人では、アルツハイマー病の最も強い遺伝的危険因子であるAPOE4遺伝子の特定のアレル(対立遺伝子)を1つ持つ場合と同等の高いアルツハイマー病リスクがあった、ということです(ハザード比(HR)=3.1;すなわち、APOE4の特定のアレルを持たない人に比べて3.1倍リスクが高い)。これに対して、脳の年令が特に若い人では、APOE遺伝子型に関わらず、APOE2のコピーを2つ持つ場合と同等の保護効果を示していました(HR=0.26;リスクが0.26倍と低くなっていた)。また、これは予想どおりですが、老化した臓器の数が増えるほど、死亡リスクが高くなっていました(老化臓器2~4個の場合、HR=2.3、老化臓器5~7個の場合、HR=4.5、老化臓器が8個以上の場合、HR=8.3)。

一方、若い脳と免疫系は明らかに長寿と関連していました(若い脳を持つ人の死亡リスク;HR=0.60、若い免疫系を持つ人の死亡リスク;HR=0.58、両方とも若い人の死亡リスク、HR=0.44)。以上まとめると、脳と免疫系を早く老化させないことが大事であり、脳と免疫系を若く保つことが長寿につながる、ということになります。

さあ、ではどうやったら脳と免疫系を若く保つことができるのでしょうか?私がかねてから「信州上田みらい塾」で受講生の方々に言っているのは、食生活に気を付けて体重を一定範囲内に維持すること、高血糖、高血圧、高脂血症などがあったら早いうちに対処すること、もう一つは定期的にそしてこまめに運動をすることです。以上のことは発作的に試みても効果は少なく、毎日毎日の積み重ねが大事です。

**大阪大学の宮坂昌之先生の2025年7月28日のFB投稿です**

約10日前のことですが、フェイスブックに「脳や免疫系が若い人は長寿である」という論文を紹介しました(https://www.facebook.com/masayuki.miyasaka.9/posts/pfbid035jighbNuWPKzKbq6zcG7D59SLqoyQBmRCK8bUEmZQCfFEFikKeRjhugPhA4k3BwKl)。

この論文に対して世界中から大きな反響があったためだと思いますが、この論文の著者たちが、改めてこの論文のまとめを同じNature Medicineに書いています。その骨子を説明しましょう。

彼らは、まず、イギリスのバイオバンクに寄託されている数万人の血液サンプルを調べました。特に、血液中の多数のタンパク質を調べる方法であるプロテオミクスを用いて、実際のからだの年令がわかっている人たちについて、各臓器由来のタンパク質(数千個)を詳細に調べ、それぞれの臓器の年令を割り出しました。そして、実際年齢よりも各臓器の年令が著しく高い人たち(=老化が非常に進んでいる人たち)と各臓器年齢が著しく若い人たち(=老化の程度がきわめて軽い人たち)に分けて、時間経過を追って彼らの死亡リスクを割り出しました(最大観察期間は17年)。

結果は、1枚目の図に示すように、

1. 脳の老化が進んだ人は将来の死亡リスクが高く、アルツハイマー病を発症するリスクも3倍ぐらい高いこと。

2. いくつもの臓器で老化が進んでいる人は将来の死亡リスクが高いこと。

3. 脳や免疫系が若い人は死亡リスクが低いこと(脳が若い人はアルツハイマー病になるリスクが約75%低い)こと。

4. いくつもの臓器が若い人は死亡リスクが低めにはなるが、若い臓器数が増えても死亡リスクは必ずしも低くならないこと(理由は不明だが、若さの過信はかえっていけないということか?)

さらに、2枚目の図では、将来の生存リスクが一番高いのは、脳あるいは免疫系が若い人、二番目が普通に老化している人、三番目以降は老化臓器の数が多い人、という順番となっています。

さらに、2枚目の図では、将来の生存リスクが一番高いのは、脳あるいは免疫系が若い人、二番目が普通に老化している人、三番目以降は老化臓器の数が多い人、という順番となっています。

以上、前に紹介したように、脳と免疫系の若さを保つことが大事です。そのためには、飲み過ぎ、食べすぎを避け、よく運動し、生活リズムを大事にして、よく休み、そして、よく寝ることが肝要です。

以上、前に紹介したように、脳と免疫系の若さを保つことが大事です。そのためには、飲み過ぎ、食べすぎを避け、よく運動し、生活リズムを大事にして、よく休み、そして、よく寝ることが肝要です。

関連情報

(1)原論文

Article、Open access、Published: 09 July 2025

Plasma proteomics links brain and immune system aging with healthspan and longevity

Hamilton Se-Hwee Oh, Yann Le Guen, Nimrod Rappoport, Deniz Yagmur Urey, Amelia Farinas, Jarod Rutledge, Divya Channappa, Anthony D. Wagner, Elizabeth Mormino, Anne Brunet, Michael D. Greicius & Tony Wyss-Coray

記事、オープンアクセス、公開日:2025年7月9日

血漿プロテオミクスは脳と免疫系の老化と健康寿命および長寿を関連付けている

ハミルトン・セフイ・オヤン・ル・グエンニムロッド・ラポポートデニス・ヤグムール・ユーリーアメリア・ファリナスジャロッド・ラトレッジディヴィヤ・チャンナッパアンソニー・D・ワグナーエリザベス・モルミノアンヌ・ブルネット、マイケル・D・グレイシアス&トニー・ウィス・コレイ

(2)論文の要約

特定の臓器由来の血漿タンパク質は臓器年齢と死亡率を推定できるが、環境因子に対する感度や、臓器疾患および死亡率の発症予測における堅牢性については依然として不明である。このギャップを埋めるため、英国バイオバンクの44,498人から得られた血漿プロテオミクスデータ(2,916種類のタンパク質)を用いて、11の臓器の生物学的年齢を推定した。臓器年齢の推定値は、生活習慣因子や薬剤投与に敏感であり、心不全、慢性閉塞性肺疾患、2型糖尿病、アルツハイマー病など、様々な疾患の将来の発症(17年間の追跡期間内)と関連していた。注目すべきことに、特に老化した脳は、散発性アルツハイマー病の最も強い遺伝的危険因子であるAPOE4のコピーを 1 つ持つ場合と同等のアルツハイマー病のリスク (ハザード比 (HR) = 3.1) を及ぼしたのに対し、若い脳 (HR = 0.26) は、APOE遺伝子型とは無関係に、APOE2のコピーを 2 つ持つ場合と同等の保護を提供した。老化臓器の蓄積は次第に死亡リスクを増加させた (2~4 個の老化臓器、HR = 2.3、5~7 個の老化臓器、HR = 4.5、8 個以上の老化臓器、HR = 8.3)。一方、若い脳と免疫系は長寿と独自に関連していた (若い脳、死亡リスクの HR = 0.60、若い免疫系の HR = 0.58、両方が若い、HR = 0.44)。総合的に、これらの研究結果は、臓器の健康状態をモニタリングするために血漿タンパク質を使用することを支持するものであり、脳と免疫系が長寿介入の重要なターゲットであることを示しています。

(3)「血漿プロテオミクスデータ(2,916種類のタンパク質)を用いた、11の臓器の生物学的年齢の推定」について、Copilotに訊いてみた。

**以下、その解答です**

🧠 血漿タンパク質から臓器の生物学的年齢を推定する機械学習モデルの仕組み

この研究では、血漿中のタンパク質の発現パターンを使って、脳や免疫系など11の臓器の「生物学的年齢」を推定するために、機械学習モデルが用いられました。以下にその解析方法をわかりやすく説明します:

🧪 ステップ①:臓器特異的タンパク質の選定

• まず、Gene Tissue Expression Atlas(GTEx)などのデータベースを使って、各臓器に特異的に発現するタンパク質(organ-enriched proteins)を特定。

• 例えば、脳で特異的に発現するタンパク質は、他の臓器よりも4倍以上高い発現を示すものとして選定。

🤖 ステップ②:機械学習モデルの構築

• 各臓器ごとに、選定されたタンパク質を入力とし、年齢予測モデルを構築。

• 使用された手法は、10×10のネストされたクロスバリデーション(モデルの汎化性能を高めるための手法)。

• モデルには、性別などの共変量も含めて調整。

📊 ステップ③:生物学的年齢の推定

• モデルは、ある人の血漿タンパク質のプロファイルをもとに、各臓器の「予測年齢」を算出。

• その人の実年齢との差(Age Gap)を計算し、臓器が「若い」か「老化している」かを評価。

🧬 ステップ④:臨床的関連性の検証

• 推定された臓器年齢と、疾患リスク(心不全、糖尿病、アルツハイマー病など)や死亡率との関連を統計解析。

• 特に、脳と免疫系の若さが健康寿命や長寿と強く関連していることが判明。

💡 まとめ

この解析は、以下のような特徴を持ちます:

• 臓器ごとの老化速度を個別に評価できる。

• 非侵襲的(血液のみ)で、広範な健康状態をモニタリング可能。

• 予防医療や個別化医療への応用が期待される。

さらに詳しい技術的な図やモデル構造が見たい場合は、Nature Medicineの論文本文をご覧いただくと、図1や補足資料に詳細が記載されています。

2)50歳前後で老化の変曲点が見られ、血管は早期に老化が起こる。

**大阪大学の宮坂昌之先生の2025年7月28日のFB投稿です**

先に血液中に出現するさまざまな組織由来の蛋白質のプロテオーム解析によって、それぞれの臓器の年齢が推定できるということを2回にわたって紹介しましたが、中国の研究グループはさまざまな年齢(14-68歳)の人から種々の臓器サンプルを得て、プロテオーム解析を行い、ひとによってそれぞれの臓器の老化のスピードが実際に違うことを示しています。最近の専門誌Cellに出た論文です。

先に血液中に出現するさまざまな組織由来の蛋白質のプロテオーム解析によって、それぞれの臓器の年齢が推定できるということを2回にわたって紹介しましたが、中国の研究グループはさまざまな年齢(14-68歳)の人から種々の臓器サンプルを得て、プロテオーム解析を行い、ひとによってそれぞれの臓器の老化のスピードが実際に違うことを示しています。最近の専門誌Cellに出た論文です。

それによると、ひとでは一般に50歳前後で老化の変曲点が見られ、特に血管の老化が年齢とともに早く進行し、血管が老化の影響をもっとも受けやすい組織であることが分かりました。また、老化に伴って血液中に新たに出現する蛋白質を網羅的に調べたところ、血管や全身の老化を促進するいくつかの候補蛋白質が見つかってきました。

そうなると、このような「老化促進蛋白質」というものがどのようにして出来てくるのか、そしてどのようにして老化を促進するのか、さらには、これらの蛋白質の機能を人為的に制御できないだろうか、など、知りたいことが次々と出てきます。そのようなことを順番に明らかにしていくことによって、老化の人工的制御に必要なことが次第に分かってくる可能性があります。

最近はいわゆるアンチエイジング研究が大はやりですが、実際に論文を読んでみると、怪しげなものが多いのが実情です。一方で、老化に関する基礎的な研究は非常に大事であり、そのような研究がやがては老化のメカニズムの解明や老化の人工的制御につながる大事な情報を提供していくのかもしれません。期待しましょう。

関連情報

(1)論文

ArticleOnline nowJuly 25, 2025

Comprehensive human proteome profiles across a 50-year lifespan reveal aging trajectories and signatures

Yingjie Ding1,6,15 ∙ Yuesheng Zuo1,6,15 ∙ Bin Zhang2,6,15 ∙ … ∙ Jing Qu2,3,6,9,13,14 qujing@ioz.ac.cn ∙ Weiqi Zhang1,3,6,13,14 zhangwq@big.ac.cn ∙ Guang-Hui Liu2,3,6,10,13,14,17 ghliu@ioz.ac.cn … Show more

記事は2025年7月25日にオンライン公開されました

50年間の人生にわたる包括的なヒトプロテオームプロファイルは老化の軌跡と特徴を明らかにする

丁英傑1、 6、 15∙岳生 左1、 6、 15∙張斌 2、 6、 15∙ … ∙景 区2、 3、 6、 9、 13、 14 qujing@ioz.ac.cn∙張偉奇 1 , 3 , 6 , 13 , 14 zhangwq@big.ac.cn∙劉光輝 2 , 3 , 6 , 10 , 13 , 14 , 17 ghliu@ioz.ac.cn…もっと見る

(2)論文要旨

タンパク質は生命の礎です。しかし、ヒト組織全体における老化のプロテオーム的青写真は未解明のままです。本稿では、50年にわたる13のヒト組織から516のサンプルを解析した包括的なプロテオーム解析および組織学的解析を紹介します。この動的なアトラスは、アミロイド蓄積を特徴とする、広範なトランスクリプトーム-プロテオーム分離とタンパク質恒常性の低下を明らかにしています。老化に伴うタンパク質の変化に基づき、組織特異的なプロテオーム年齢時計を開発し、臓器レベルの老化の軌跡を特徴づけました。経時的な解析により、50歳前後で老化の変曲点が見られ、血管は早期に老化が起こり、老化の影響を著しく受けやすい組織であることが明らかになりました。さらに、組織の起源に一致する血漿プロテオームにおける老化のシグネチャーを定義し、血管および全身の老化を促進する候補となるGAS6などの老化タンパク質を同定しました。これらの知見を合わせると、タンパク質というレンズを通してヒトの老化をシステムレベルで理解するための基礎が築かれます。

(3)血管の老化予防対策については、2025年8月2日の日本経済新聞に「血管の若さ保つには 酸化・糖化を食い止めて」が掲載されています(オンライン記事は8月1日)。

2-3)岐阜大学医学部下畑先生からの最新医学情報(2025年8月)

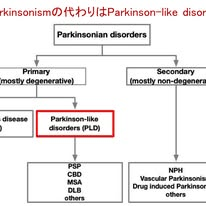

・「非定型パーキンソニズム」という用語は使われなくなる!?

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月2日のFB投稿です**

「非定型パーキンソニズム(atypical Parkinsonism)」という用語は,私たち脳神経内科医にとってお馴染みのもので,私も2019年に「非定型パーキンソニズム―基礎と臨床―(https://amzn.to/4lsqkjf)」という専門書を編集したことがあります.Parkinsonism Relat Disord誌に,この用語の見直しを強く提案する小論文が掲載されています.

「非定型パーキンソニズム(atypical Parkinsonism)」という用語は,私たち脳神経内科医にとってお馴染みのもので,私も2019年に「非定型パーキンソニズム―基礎と臨床―(https://amzn.to/4lsqkjf)」という専門書を編集したことがあります.Parkinsonism Relat Disord誌に,この用語の見直しを強く提案する小論文が掲載されています.

著者らはまず,「パーキンソニズム」という言葉そのものが疾患名ではなく,動作緩慢や筋強剛,振戦といった臨床的な症候群を指す用語であることを強調しています.つまり,これは表現型(phenotype)であって病名(disease entity)ではないということです.にもかかわらず,私たちはこの用語を病名のように使っていることを問題視しています.さらに英語のatypical(非定型)という言葉には,「変わっている」「厄介だ」「治療が難しい」といったニュアンスが含まれているそうで,患者さんや家族に不安や絶望を与えかねないということもあるようです.日本語の「非定型」も若干,その傾向があるかもしれません.

このような背景を踏まえて,著者らは図のような新しい分類を提案しています.まずParkinsonismという用語は,あくまで症候群として使用し,複数形の“Parkinsonisms”や病名的な使い方は避けるべきだとしています.その代わりParkinsonian disordersという病名を使います.その上で,疾患分類としては以下の3群に整理しています.

①Primary Parkinsonian disorders:神経変性疾患で,パーキンソニズムを主要症候とする疾患(例:PD,MSA,PSPなど).

②Secondary Parkinsonian disorders:原因が明確な非神経変性疾患で,パーキンソニズムを呈するもの(例:脳血管性・薬剤性パーキンソニズム,iNPHなど).

さらに①はParkinson’s diseaseとそれ以外のParkinson-like disordersに分けられます.

つまり最も重要な提案が,atypical Parkinsonismという用語をParkinson-like disordersに置き換えることになります.「-like」という表現は,「ハンチントン病様(Huntington-like)」「ポリオ様(polio-like)」など神経学で使われてきた前例があります.またatypicalよりも中立的で,予後や治療可能性に関する先入観を与えない点が大きな利点とされています.

この提案の目的は患者さんとのコミュニケーションを改善し,診療や研究の効率を高めることだと思います.たしかにそういう視点は大切だと思いました.若干の問題は,Parkinson-like disordersをどう日本語訳するかです.直訳すると,「パーキンソン病様疾患(障害)」でしょうか.もしくは従来本邦で使われてきた「パーキンソン病類縁疾患」でも良いかもしれません.日本でも病名をこれに倣うかは分かりませんが,Golbe先生のような影響力の大きな先生の提案なので,少なくとも海外の論文ではParkinsonian disordersとかParkinson-like disordersが今後頻出することを知っておく必要があると思います.

Siddiqui JH, Golbe LI. Time to retire the term “atypical Parkinsonism”. Parkinsonism Relat Disord. 2025;137:107927.(doi.org/10.1016/j.parkreldis.2025.107927)

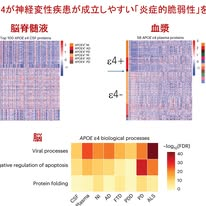

・APOE ε4はアルツハイマー病だけでなく多くの神経変性疾患と関連する

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月4日のFB投稿です**

APOE ε4は,アルツハイマー病の最大の遺伝的リスク因子として知られています.しかしNature Medicine誌に掲載された米国・カナダからの研究は,この遺伝子がアルツハイマー病にとどまらず,前頭側頭型認知症,パーキンソン病,パーキンソン病認知症,筋萎縮性側索硬化症といった他の神経変性疾患にも共通する「炎症的な体内環境」をもたらすことを明らかにしました.

APOE ε4は,アルツハイマー病の最大の遺伝的リスク因子として知られています.しかしNature Medicine誌に掲載された米国・カナダからの研究は,この遺伝子がアルツハイマー病にとどまらず,前頭側頭型認知症,パーキンソン病,パーキンソン病認知症,筋萎縮性側索硬化症といった他の神経変性疾患にも共通する「炎症的な体内環境」をもたらすことを明らかにしました.

研究では1万件以上の血漿および脳脊髄液サンプルのプロテオーム解析を実施し,SomaScanという高精度なタンパク質測定法と機械学習を用いて,APOE ε4キャリアに共通する分子署名(共通のタンパク質の増減パターン)を同定しました.図1では,APOE ε4の有無によって脳脊髄液中の229種類のタンパク質の発現パターンが明確に異なることが示されています.赤は発現上昇,青は低下を示しており,疾患の種類にかかわらず,ε4キャリアというだけでこのようなタンパク発現の偏りが起こることが分かります.この分子署名は血液でも再現されており,図2の血漿中でも同様に58種類のタンパク質がAPOE ε4の有無によって有意に変動していました.つまりAPOE ε4は,脳内だけでなく「全身にわたって慢性的な炎症状態を生み出している」可能性があります.

さらに死後脳サンプルを用いた質量分析でも同様の結果が得られました.図3では,ウイルス応答,アポトーシスの抑制,タンパク質フォールディングといった生物学的プロセスが,脳脊髄液・血漿・脳のすべてで共通して活性化していることを示しています.加えて EBウイルス感染,B型肝炎,病原性大腸菌感染,そしてNF-κBやIL-17,TNFといった炎症性経路が,すべての検体においてAPOE ε4キャリアで活性化していることが明らかにされています.つまり APOE ε4による炎症性分子署名は,神経変性疾患の発症前から存在し,疾患の種類を問わず共通して観察されることが分かります.そしてこの慢性的な炎症環境は,免疫細胞の動員とも関係していると考えられます.重要なのは,こうした変化が認知症やパーキンソン病を発症していない健常なAPOE ε4キャリアにもすでに存在している点であり,これはAPOE ε4が単なる疾患リスク遺伝子ではなく,神経変性疾患が成立しやすい「炎症的脆弱性」をもたらす免疫調節因子であることを示しています.

結論として,APOE ε4はアルツハイマー病だけに特異的な遺伝子ではなく,全身性かつ疾患非依存的な炎症状態をもたらす「免疫的背景因子」であると捉える必要があるようです.

Shvetcov A, et al. APOE ε4 carriers share immune-related proteomic changes across neurodegenerative diseases. Nature Medicine, 2025. https://doi.org/10.1038/s41591-025-03835-z

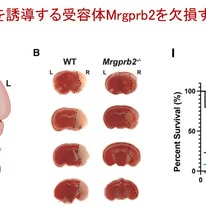

・髄膜は単なる保護膜ではなく,脳梗塞後の神経炎症の司令塔として機能する!

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月5日のFB投稿です**

私は留学中より脳梗塞の基礎研究を行っていましたが,この領域からCell誌に論文が掲載されることはなかなかありませんでした.今回,米国ジョンズ・ホプキンス大学からそのCell誌に論文が掲載されましたが,たしかに従来全く考えもしなかった驚きの内容でした.まず著者らは脳卒中後に生じる過剰な免疫反応において,硬膜に存在する肥満細胞が重要な役割を果たしているという仮説を立てました.特に,この肥満細胞の活性化を誘導する受容体Mrgprb2(ヒトではMRGPRX2)が,免疫細胞の脳内への移行を制御する「ゲートキーパー」として機能している可能性に着目しました.この仮説は,髄膜が中枢神経系の免疫監視の最前線に位置し,そこに存在する肥満細胞が,神経由来のストレス信号(たとえば神経ペプチドsubstance P)をMrgprb2で感知して脱顆粒し,免疫応答(神経炎症)を開始するというアイデアに基づいています.

私は留学中より脳梗塞の基礎研究を行っていましたが,この領域からCell誌に論文が掲載されることはなかなかありませんでした.今回,米国ジョンズ・ホプキンス大学からそのCell誌に論文が掲載されましたが,たしかに従来全く考えもしなかった驚きの内容でした.まず著者らは脳卒中後に生じる過剰な免疫反応において,硬膜に存在する肥満細胞が重要な役割を果たしているという仮説を立てました.特に,この肥満細胞の活性化を誘導する受容体Mrgprb2(ヒトではMRGPRX2)が,免疫細胞の脳内への移行を制御する「ゲートキーパー」として機能している可能性に着目しました.この仮説は,髄膜が中枢神経系の免疫監視の最前線に位置し,そこに存在する肥満細胞が,神経由来のストレス信号(たとえば神経ペプチドsubstance P)をMrgprb2で感知して脱顆粒し,免疫応答(神経炎症)を開始するというアイデアに基づいています.

実験では,マウスの一過性中大脳動脈閉塞モデル(tMCAO)を用いて,Mrgprb2を欠損したマウス(Mrgprb2−/−)を評価しました.その結果,Mrgprb2欠損マウスでは,脳梗塞体積が顕著に減少し,神経学的スコアや運動機能も改善していました.また30日後の生存率も向上していました.つまり,この保護効果がMrgprb2の発現の有無に依存していることが示されました(図1).

つぎにそのメカニズムを検討しました.Mrgprb2を欠損したマウスでは,野生型(WT)マウスと比べて,梗塞側硬膜における肥満細胞の脱顆粒が顕著に抑制されており,その結果,炎症性サイトカイン(CCL2,CXCL2,TNF-α,IL-1βなど)の発現も減少し,好中球や単球の脳内浸潤も抑えられていました.特に注目されるのは,頭蓋骨骨髄からの好中球が,硬膜を経由して脳実質に移動する新たな経路が存在することを明らかにした点です.この経路では,化学反発因子セマフォリン3a(Sema3a)が通常,免疫細胞の脳内移動を阻止するバリアとして働いていますが,Mrgprb2を介した肥満細胞プロテアーゼの作用によってSema3aが分解され,バリア機能が解除されることで,好中球の脳内移動が促進されていました.この経路は,Sema3a阻害薬(Sema3a-I)を用いることで再現され,Mrgprb2欠損マウスでも脳炎症が誘導されることが確認されました

さらに,ヒトでも同様のメカニズムが存在することが分かりました.ヒトの硬膜にもMRGPRX2陽性の肥満細胞が存在し,脳卒中患者の硬膜では,健常者と比較して肥満細胞の脱顆粒が有意に亢進していました.この活性化にはsubstance Pが関与しており,これがMrgprb2/MRGPRX2のリガンドとして機能し,肥満細胞の活性化を誘導することが明らかとなりました.

こうしたメカニズムが治療標的になりうるかを検討するため,研究チームはMrgprb2を阻害する天然化合物Ostholeを用いた治療実験も行いました.Ostholeを投与したマウスでは,神経炎症が抑制され,梗塞体積の縮小と神経機能と生存率の改善が認められました(図2).この効果はMrgprb2を有するマウスに限られ,Mrgprb2欠損マウスには無効だったことから,Ostholeの作用はMrgprb2依存的であることが示されました.

この研究は,脳卒中後の神経炎症が「神経→硬膜肥満細胞→骨髄免疫細胞→脳実質」という新たな経路によって生じてるという,全く新しい視点を提示しました.そしてこの経路の起点にあるMrgprb2/MRGPRX2を標的とすることで,脳卒中後の神経炎症による障害を抑制する新たな治療戦略が開かれる可能性があります.血液脳関門の外に存在する硬膜肥満細胞を標的とすることで,薬物送達のハードルも低く,今後の臨床応用が期待されます.

なお図3は,この研究のサマリーですが,脳卒中により活性化された神経細胞からsubstance Pが放出され,それを感知した硬膜肥満細胞がMrgprb2を介して脱顆粒し,炎症性メディエーターを放出する様子が描かれています.その結果,好中球が頭蓋骨骨髄から硬膜へ移動し,さらにSema3aの阻害によって脳実質内へと侵入するという一連の流れが示されています.髄膜が単なる保護膜ではなく,神経炎症の司令塔として機能していることを象徴的に表現しています.

Kothari R, et al. A mast cell receptor mediates post-stroke brain inflammation via a dural-brain axis. Cell. 2025;188(17):1–17. https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.06.045

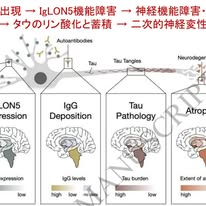

・自己免疫性タウオパチーとしてのIgLON5抗体関連疾患:脳幹優位の萎縮パターンとその意義

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月7日のFB投稿です**

希少疾患であるため12か国が結集して取り組んだ国際共同研究で,日本からは私ども岐阜大学が参加し,Brain誌に掲載された論文です.IgLON5抗体関連疾患は,自己免疫性脳炎の一種であり,睡眠障害,運動異常症,球麻痺,認知機能障害などを呈する多彩な臨床像を特徴としています.免疫療法がある程度有効で,進行性核上性麻痺(PSP)や多系統萎縮症(MSA)などと類似する表現型をとることがあるため,神経内科専門医が知っておくべき重要な疾患です.また,病理学的には脳幹優位のタウ蓄積を伴う点で,自己免疫と神経変性の両側面を併せ持つユニークな疾患であり,自己免疫性タウオパチーと呼ばれることもあります.

希少疾患であるため12か国が結集して取り組んだ国際共同研究で,日本からは私ども岐阜大学が参加し,Brain誌に掲載された論文です.IgLON5抗体関連疾患は,自己免疫性脳炎の一種であり,睡眠障害,運動異常症,球麻痺,認知機能障害などを呈する多彩な臨床像を特徴としています.免疫療法がある程度有効で,進行性核上性麻痺(PSP)や多系統萎縮症(MSA)などと類似する表現型をとることがあるため,神経内科専門医が知っておくべき重要な疾患です.また,病理学的には脳幹優位のタウ蓄積を伴う点で,自己免疫と神経変性の両側面を併せ持つユニークな疾患であり,自己免疫性タウオパチーと呼ばれることもあります.

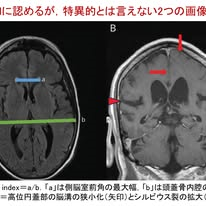

本論文では127名の患者を対象に,頭部MRIと臨床情報を組み合わせて解析が行われました.その結果,本疾患では視床下部,脳幹,側坐核,基底核(被殻・尾状核・淡蒼球),海馬,視床といった特定の部位に限局した脳萎縮が認められました.なかでも脳幹は萎縮の中心であり,疾患の進行とともに「延髄→橋→中脳」の順で萎縮が進行する,すなわち尾側から頭側への萎縮勾配が確認されました.これは剖検例におけるタウ蓄積の分布と一致しており,MRI画像上でも病態の空間的進行が可視化された点が注目されます.

また,運動障害を呈する患者では基底核の萎縮が顕著であり,認知機能障害を呈する患者では視床や海馬の萎縮が強いという,臨床症状と脳萎縮パターンの一致も確認されました.このことは,将来的に頭部MRIによる局所萎縮の評価が,症状の予測や治療反応性の指標となる可能性を示唆しています.

患者群と対照群の脳体積を比較した解析では,視床下部で平均26.8%,側坐核で13.4%,脳幹全体で12.1%の体積減少が認められました.さらに延髄単独では20.9%という著明な萎縮が確認されており,この部位が最も病理学的に侵されやすいことが明らかとなりました.一方,全脳体積には有意な減少は見られず,あくまで局所的な萎縮である点が本疾患の特徴です.また,免疫療法が脳萎縮に与える影響についても検討されましたが,症例数の制限などから明確な結論には至りませんでした.

まとめの図が示しているように,IgLON5タンパクの発現部位,自己抗体の沈着部位,そしてタウ病理の分布が,驚くほど高い一致性をもって重なっている点が印象的です.IgLON5は延髄,橋,中脳などの脳幹部をはじめ,視床下部,視床,側坐核や基底核に豊富に発現しており,それと同じ部位に自己抗体の沈着が集中していることが剖検研究で示されています.さらに,タウの沈着もこれらの部位に重なっており,抗体の標的,神経変性の進行,タウの蓄積という3つの層が,空間的に一致していることが確認されました.

以上から,本疾患は「抗体出現 → IgLON5機能障害 → 神経機能障害・変性 → タウのリン酸化と蓄積 → タウによる二次的神経変性の進行」という一連の病態プロセスを来す疾患であることが裏づけられました.これは他の自己免疫性脳炎とは一線を画する特徴であり,免疫学的プロセスがタウのリン酸化という神経変性の引き金となりうることを示す,きわめて興味深い知見だと思います.

Yogeshwar SM, et al. Brain atrophy patterns in anti-IgLON5 disease. Brain. 2025. https://doi.org/10.1093/brain/awaf256

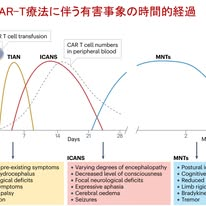

・CAR T細胞療法の神経毒性:病型と遅発性パーキンソニズムの機序を理解する必要がある

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月9日のFB投稿です**

日本神経免疫学会学術集会(村井弘之会長@千葉)に参加し,キメラ抗原受容体T細胞療法(Chimeric Antigen Receptor T cell therapy:CAR T細胞療法)の教育セミナーを拝聴しました.とくに大学病院では今後,その有害事象を診療する機会が増えるだろうと思います.CAR T細胞療法は,B細胞悪性腫瘍を中心に画期的な治療効果を示し,中枢神経腫瘍(膠芽腫など)や自己免疫疾患(SLE,強皮症,筋炎,血管炎,MG,NMOSD,MSなど)にも応用が拡大しています.しかし,この強力な免疫反応はしばしば全身性および神経系の有害事象を引き起こします.講演に刺激を受けたので,Nature Reviews Neurology誌8月号の総説を読んでみました.

日本神経免疫学会学術集会(村井弘之会長@千葉)に参加し,キメラ抗原受容体T細胞療法(Chimeric Antigen Receptor T cell therapy:CAR T細胞療法)の教育セミナーを拝聴しました.とくに大学病院では今後,その有害事象を診療する機会が増えるだろうと思います.CAR T細胞療法は,B細胞悪性腫瘍を中心に画期的な治療効果を示し,中枢神経腫瘍(膠芽腫など)や自己免疫疾患(SLE,強皮症,筋炎,血管炎,MG,NMOSD,MSなど)にも応用が拡大しています.しかし,この強力な免疫反応はしばしば全身性および神経系の有害事象を引き起こします.講演に刺激を受けたので,Nature Reviews Neurology誌8月号の総説を読んでみました.

【有害事象の時間経過】

以下に述べるCRS → TIAN → ICANS → MNTsという時間経過で出現することが多く,その発症タイミングと病態を把握することは早期発見・迅速対応に不可欠です.

①サイトカイン放出症候群(Cytokine Release Syndrome:CRS)

CAR T細胞投与後,最も早期に出現する.CRSは通常,投与後数日以内に発熱,低血圧,頻脈,呼吸不全,臓器障害などの全身性炎症症状として発症する.重症例では集中管理が必要となり,多くの場合その後に神経毒性が続発する.これは主にIL6により生じる.

②腫瘍炎症関連神経毒性(Tumor Inflammation-Associated Neurotoxicity:TIAN)

CRSとほぼ同時期か,やや後に出現する.これは中枢神経腫瘍に対するCAR T治療に特有で,腫瘍局所の炎症性浮腫によるmass effect(脳ヘルニア,水頭症)や局所神経機能障害がみられる.

③免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群(Immune Effector Cell-Associated Neurotoxicity Syndrome:ICANS)

投与後おおむね10日以内に発症する.ICANSでは注意力低下,見当識障害,行動変化,発語障害から,重症例では意識障害や脳浮腫まで幅広い症状が出現する.血液脳関門の障害と全身性サイトカイン反応(IL1,GM-CSF)が主な病態と考えられている.治療はデキサメサゾンなどステロイドになる.

④運動・認知機能の治療関連有害事象(Movement and Neurocognitive Treatment-Emergent Adverse Events:MNTs)

最も遅れて投与後1〜2か月の時期に出現する.特にB細胞成熟抗原(B Cell Maturation Antigen:BCMA)標的CAR T細胞療法後にみられる遅発性パーキンソニズムが代表的であり,この時期の副作用は不可逆的となる可能性が高い.

【遅発性パーキンソニズムの特徴】

遅発性パーキンソニズムは,多発性骨髄腫に対するBCMA標的CAR T細胞療法の後に報告例が増加しています.発症は典型的にCAR T細胞投与後1〜2か月で,急性期のICANSが落ち着いた後に新たに出現するため,診療現場では見落とされやすい点が注意を要するそうです.症状は,動作緩慢,四肢の筋固縮,姿勢保持障害による転倒,静止時振戦といった典型的パーキンソニズムが主体であり,さらに注意力低下,思考の遅延といった認知機能低下を伴うことも少なくありません.

画像所見としては,頭部MRIで尾状核,被殻,淡蒼球といった線条体領域にT2-FLAIR高信号が認められます.さらにFDG-PETでは,これら基底核領域の低代謝を認めます.これらの所見は,BCMAが成人脳の線条体で発現しており,腫瘍細胞のみならず正常ニューロンやグリア細胞もCAR T細胞の標的となってしまう,いわゆる「on-target, off-tumor effect」によって障害される可能性を示唆します.症状が数週間から数か月の潜伏期間を経て出現する理由としては,免疫反応による初期の軽度障害が徐々に蓄積し,神経ネットワークの代償機構が限界を迎えた時点で臨床症状が顕在化する,あるいは持続的な免疫活性や慢性炎症によって遅発性の神経変性が進行する可能性が考えられます.

治療としては,ドパミン補充療法がまず行われますが,既報では明確な有効性は限定的です.免疫療法として,高用量ステロイド,IL-1受容体拮抗薬(アナキンラ),髄腔内メトトレキサート,シクロフォスファミドなどが報告されており,高用量シクロフォスファミドで循環CAR T細胞を減少させ,症状が可逆性に改善した症例も存在します.しかし,多くの患者では症状が持続・進行し,改善例はごく一部にとどまります.遅発性パーキンソニズムは急性期毒性とは異なり不可逆的である可能性が高く,早期の診断と介入が極めて重要です.今後はリスク予測モデルの確立が,予防と治療の鍵になると考えられます.

Karschnia P, Dietrich J. Neurological complications of CAR T cell therapy for cancers. Nat Rev Neurol. 2025;21:422-431. doi.org/10.1038/s41582-025-01112-8

関連情報

CAR T細胞療法に係る最新情報は、前号ニュース(2025年7月のニュース)に掲載しています。

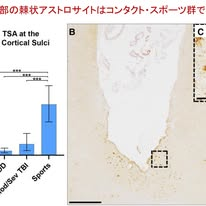

・コンタクト・スポーツによる反復的な頭部衝撃はアストロサイトのタウ沈着をもたらす ―棘状アストロサイトという新しいキーワード―

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月11日のFB投稿です**

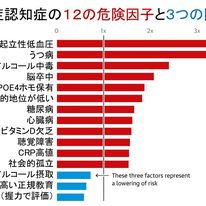

「頭部外傷」の予防は,認知症の14の予防因子の一つです.外傷性脳損傷や,ラグビーやサッカーなどのコンタクト・スポーツによる反復的な頭部衝撃が,慢性外傷性脳症(CTE)やアルツハイマー病のリスクを高めるという数多くの報告があります.今回,Brain誌にこの原因として「アストロサイトにおけるタウ病理」,具体的には棘状アストロサイト(thorn-shaped astrocytes;TSA)に焦点を当てた大規模病理研究が報告されました.聞き慣れない用語ですが,これは高齢者の脳にも見られる加齢関連タウアストログリオパチー(aging-related tau astrogliopathy;ARTAG)で認める構造物です.アストロサイトにリン酸化タウが沈着し,細胞突起が棘(とげ)のように見える特徴的な形態をとります.もともと加齢に伴って出現することが知られていましたが,CTEの病変部や外傷後脳にも認められることが知られていました.著者らはTSAを詳細に評価することで,「加齢や他の神経変性疾患に伴うTSA」と「外傷やスポーツ歴に関連するTSA」を区別できるか,またその分布や特徴が異なるかを明らかにしようとしました.

「頭部外傷」の予防は,認知症の14の予防因子の一つです.外傷性脳損傷や,ラグビーやサッカーなどのコンタクト・スポーツによる反復的な頭部衝撃が,慢性外傷性脳症(CTE)やアルツハイマー病のリスクを高めるという数多くの報告があります.今回,Brain誌にこの原因として「アストロサイトにおけるタウ病理」,具体的には棘状アストロサイト(thorn-shaped astrocytes;TSA)に焦点を当てた大規模病理研究が報告されました.聞き慣れない用語ですが,これは高齢者の脳にも見られる加齢関連タウアストログリオパチー(aging-related tau astrogliopathy;ARTAG)で認める構造物です.アストロサイトにリン酸化タウが沈着し,細胞突起が棘(とげ)のように見える特徴的な形態をとります.もともと加齢に伴って出現することが知られていましたが,CTEの病変部や外傷後脳にも認められることが知られていました.著者らはTSAを詳細に評価することで,「加齢や他の神経変性疾患に伴うTSA」と「外傷やスポーツ歴に関連するTSA」を区別できるか,またその分布や特徴が異なるかを明らかにしようとしました.

対象はなんと556人の剖検脳で,外傷性脳損傷歴あり群(中等度~重度;TBI),コンタクト・スポーツ歴あり群(Sports),神経変性疾患対照群(NDD),および非神経変性対照群(Control)の4群を比較しました.リン酸化タウを検出するPHF-1抗体を用いて,脳内複数部位におけるTSAの出現頻度を評価しました.

さて結果ですが,TSAはコンタクト・スポーツ歴群で75.6%,外傷性脳損傷群で32.5%に認められ,これは神経変性疾患対照群(32.5%)や非神経変性群(8.1%)と比較して有意に高い頻度でした.とくにコンタクト・スポーツ群では,皮質溝の深部(sulcal depths)にあるsubpial TSAの出現率が42.2%と極めて高く,他群ではきわめて稀でした.図Aでは,このsubpial TSAの頻度がコンタクト・スポーツ群で有意に高いことが示されています.また図BとCは,前頭葉皮質溝の底部において,CTEの神経病理学的所見がなくても,subpial TSAが単独で存在している様子を示しており,TSAがCTEとは独立に生じる可能性を示唆しています.

本研究の意義は,TSAという病理学的所見が,加齢に伴う変化とされてきた従来の理解を超えて,外傷性脳損傷や反復的な頭部衝撃によって誘導される可能性を明確に示した点にあります.これは,グリア細胞のタウ病理が,単なる老化の産物ではなく,外傷性イベントの病的なマーカーとなることを意味します.また,従来のCTE診断基準には含まれないTSAの広範な分布や局在パターンが,独自の外傷関連病態を構成している可能性も示されています.ちなみに本研究ではアミロイドβ(Aβ)についての評価は行われておらず,TSAとの関係や,Aβ沈着との連関については今後の課題とされています.

まとめると,この研究は外傷が神経細胞ではなくアストロサイトにおけるタウ病理を誘導するという新たな知見を提示し,タウ病理の原因に外傷が加えられたということになります.今後,TSAの臨床的意義がさらに議論され,外傷に伴う認知機能障害に,タウがバイオマーカーとして応用されるものと思われます.

Arena JD, et al. Traumatic brain injury or head impacts from contact sports are associated with tau astrogliopathy. Brain. 2025;148(8):2671–2683. https://doi.org/10.1093/brain/awaf073

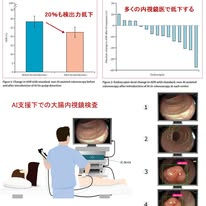

・医療AIで医師に「デスキリング(deskilling)」が起きる!:AIツール導入後わずか数か月で熟練内視鏡医の技能が低下する

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月16日のFB投稿です**

近年,AIを用いた医療用ツールはさまざまな分野に導入されています.先駆的な例として大腸内視鏡検査があり,AI支援によって腺腫検出率(adenoma detection rate:ADR)が向上することが多くのランダム化比較試験で示されています.一方,AIの使用が医師自身の技能にどのような影響を及ぼすのかは不明でした.消化器領域の報告ですが,今後,他の領域にも同様のことが生じる可能性があるためご紹介したいと思います.

近年,AIを用いた医療用ツールはさまざまな分野に導入されています.先駆的な例として大腸内視鏡検査があり,AI支援によって腺腫検出率(adenoma detection rate:ADR)が向上することが多くのランダム化比較試験で示されています.一方,AIの使用が医師自身の技能にどのような影響を及ぼすのかは不明でした.消化器領域の報告ですが,今後,他の領域にも同様のことが生じる可能性があるためご紹介したいと思います.

ポーランドの4つの大腸内視鏡センターで行われた観察研究です.調査期間は2021年9月から2022年3月までで,2021年末にAI支援システムが導入されました.AI導入後は,大腸内視鏡検査をAI支援ありとAI支援なしのいずれかでランダムに実施しました.対象は熟練内視鏡医19名が行った検査です.AI支援なしで行われた検査は1443件であり,うちAI導入前が795件,AI導入後が648件でした.またAI支援ありで行われた検査は734件でした.主要評価項目は腺腫検出率(adenoma detection rate, ADR)で,AI導入前後におけるAI支援なしのADRを比較しました.

さて結果ですが,なんとADR は「AI導入前の28.4%から導入後は22.4%へ」と有意に低下しました(絶対差–6.0%,p=0.0089)(図1).相対的に約20%も低下してしまいました.図2は,各内視鏡医ごとのADRの変化量を示していますが,わずかに改善した医師もいますが,大多数で低下が見られ,なかには20〜30%以上の大幅な減少例も存在します(図2).一方,AI支援下で実施された734件の腺腫検出率は25.3%でした.

本研究は,AI支援の常用化が,熟練内視鏡医のAI非支援下での腺腫検出能力を低下させる可能性を初めて示したものです.著者らはこの現象を「デスキリング(deskilling)」と呼んでいます.この用語は,もともとは技術革新や業務の自動化により,労働者が持っていた熟練技能(スキル)が失われる現象を指します.医療では,AIの導入により,医療者が従来自ら行っていた判断や操作を機械に依存することで,「技能」が衰えることを意味します.ナビに頼りすぎて地図が読めなくなる「Googleマップ効果」に似ています.

脳神経内科領域では,今後,MRI読影,脳波解析,神経診察動画解析などにAI導入が進むと予想されます.検査だけでなく,脳神経内科特有の問診・診察から病変部位を考え,文献を確認しながら鑑別診断から診断にたどり着き,最適な治療を選択するというプロセスの一部もAIが肩代わりする可能性があります.それに慣れてしまうと異常所見を自ら見抜く力や,個々の所見を総合して診断を組み立てる能力が弱まるリスクがあります.恐ろしいのは,文献を批判的に読めなくなり,AIの出した答えが正しいのか誤っているのかも判断がつかないということが起きるように思います.とくに基本的な能力がまだ身についていない若い先生がたへの影響が懸念されます.意識してAIを使用せずに症例を評価するトレーニングや,技能維持を目的とした教育プログラムの整備が必要になるのかもしれません.いずれにせよ,AIが一部の医療技術を向上させる一方で,「デスキリング」によって基本的技能が静かに侵食される危険性を認識する必要があると思いました.

Budzyn K, et al. Continuous exposure to artificial intelligence in colonoscopy and its impact on non-AI-assisted adenoma detection rate: a multicentre observational study. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2025 Aug 12. https://www.thelancet.com/…/PIIS2468-1253(25…/abstract

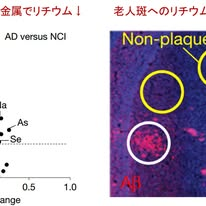

・脳内のリチウム欠乏がアルツハイマー病を引き起こす!?

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月18日のFB投稿です**

アルツハイマー病(AD)の病態において,リチウム(Li)が重要な役割を果たしている可能性が報告され話題になっています.これまでLiは気分安定薬として双極性障害の治療に用いられてきましたが,今回紹介するハーバード大学からの研究では,AD脳におけるLiの局在と濃度が詳細に解析されました.

アルツハイマー病(AD)の病態において,リチウム(Li)が重要な役割を果たしている可能性が報告され話題になっています.これまでLiは気分安定薬として双極性障害の治療に用いられてきましたが,今回紹介するハーバード大学からの研究では,AD脳におけるLiの局在と濃度が詳細に解析されました.

まず軽度認知障害(MCI)およびAD患者の前頭前皮質において27種類の金属を解析した結果,MCIおよびADで有意に低下していたのはLiのみでした(図1左).驚いたことに,アミロイドβ(Aβ)斑にLiが濃縮して存在することが明らかになりました.図1右では,白い円が老人斑(Aβ斑),黄色の円が非Aβ斑領域を示しています.Li(赤)は老人斑に捕捉(sequestration)され,非Aβ斑領域では低下して利用困難な状態になっていることが示されています.

つぎにマウスモデルの検討で,食餌からLiを除去すると,脳内Liが約50%低下しました.その結果,Aβ沈着とタウリン酸化の増加,ミクログリアの炎症性活性化,シナプス・軸索・髄鞘の喪失,そして記憶障害が進行しました.シングルセルRNA解析では,Li欠乏によるトランスクリプトーム変化がADの患者脳と重なることが示されました

さらに注目すべきは,Liの欠乏がGSK3β(glycogen synthase kinase 3β)の活性化を引き起こし,その結果としてタウリン酸化を促進する可能性が示唆された点です.GSK3βは神経変性疾患の治療標的として以前から有名で,タウの異常リン酸化に直接関与することが知られています.つまり「Li欠乏 → GSK3β活性化 → タウリン酸化」という一連の流れがADで生じている可能性が浮上したということです.

となると補充療法ができる可能性がありますが,従来の炭酸Li(LiC)ではなく,アミロイドに捕捉されにくいLiオロチン酸(LiO)が有効であることが示されました.LiOを投与したADモデルマウスでは,アミロイド沈着やリン酸化タウの形成がほぼ完全に抑制され,既存の病理も改善されました.さらに,ミクログリアの炎症反応が抑制され,アミロイドのクリアランス能が改善し,シナプスと髄鞘の保持も確認されました.特筆すべきは,老化マウスにおいてLiOが記憶機能を若齢マウス並みに回復させた点であり,Liが加齢性認知機能低下に対しても保護的に作用することが示されたことです.

図2はLiがアミロイド斑にどのように関与しているかを示しています.図2aでは,脳内のAβ斑(青色の塊)が負に帯電し,周囲に存在する正に帯電したLiイオン(黄色)が引き寄せられて斑の中に捕捉されてしまう様子が描かれています.その結果,本来はニューロン,アストロサイト,ミクログリアなどの細胞に広く分布して機能しているはずのLiが奪われ,非Aβ斑領域での機能が低下し,神経変性につながります.

一方,図2bはLiO(赤)を投与した場合を示しています.これはAβ斑に捕捉されにくく,神経細胞に効果的に取り込まれます.GSK3β活性化はミクログリアの異常炎症応答による神経炎症を起こしますが,LiOにより機能回復したミクログリアはAβを効率的に除去できるようになり,シナプスや軸索,髄鞘の喪失を防ぎます.動物モデルでは,LiO投与によりアミロイド沈着やタウリン酸化の増加が抑えられ,認知機能の低下も改善されました.

Eric Topol先生がブログで指摘しているように,過去の小規模ランダム化試験,双極性障害患者コホート,さらには飲料水中Li曝露研究からも,Liの認知症予防効果は示唆されてきました.しかし,高用量炭酸Liの副作用が臨床応用を制限してきたことも事実です.今回の研究は,低用量Liオロチン酸という新しい選択肢を提示し,安全性への懸念を最小化しつつ予防的効果を期待できる可能性を示しました.

★ただし,ここで提示された結果はあくまで動物モデルに基づく研究であり,ヒトにそのまま適用できるものではありません.特にリチウムは治療域と中毒域が非常に近い薬剤であり,血中濃度の厳密な管理が不可欠です.そのため,サプリメントや市販薬として安易にリチウムを摂取することは極めて危険であり,厳に慎むべきであることを強調したいと思います.

Aron L, et al. Lithium deficiency and the onset of Alzheimer’s disease. Nature. 2025. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09335-x

Topol E. Lithium and Its Potential Protection from Alzheimer’s Disease. Ground Truths, Aug 10, 2025.

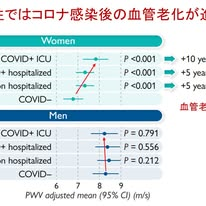

・COVID-19は女性の血管を老化させる ―国際共同大規模研究CARTESIAN研究―

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月20日のFB投稿です**

COVID-19の後遺症は心血管系の障害によっても生じます.その背景として血管内皮障害や炎症に伴う血管老化が推測されてきました.CARTESIAN研究は,COVID-19に伴うこの血管老化を検証しました.

COVID-19の後遺症は心血管系の障害によっても生じます.その背景として血管内皮障害や炎症に伴う血管老化が推測されてきました.CARTESIAN研究は,COVID-19に伴うこの血管老化を検証しました.

18か国,38施設の2390人を対象とした国際共同前向きコホート研究で,COVID-19陰性対照群391人,陽性非入院群828人,入院群729人,ICU群146人の4群に分類されます.主要評価項目は,感染から平均6か月後の頸動脈―大腿動脈脈波伝播速度(Pulse Wave Velocity;PWV)としました.これは動脈硬化や血管老化を反映する確立された指標です.

さて結果ですが,COVID-19既往の3群はいずれも対照群に比べて有意にPWVが高値を示し,0.37〜0.41 m/sの上昇を認めました.ただし重症度が高いほどPWVが高いという直線的な関係は認めませんでした.しかし注目すべきは性差で,女性では全てのCOVID-19群でPWVが上昇し,特にICU群では1.09 m/sと最大の上昇を示しました.一方,男性ではCOVID-19の有無による差が認められませんでした.図1が分かりやすいですが,通常,男性は女性よりPWVが高い傾向があり,対照群(COVID-)では男性の方が女性よりPWVが速いことが分かりますが,興味深いのは,男性ではCOVID-19既往群では対照群と大差がないのに対し,女性では対照群との差が明確に大きいという点です(図1).そしてICU群では早期血管老化(early vascular aging)が顕著で,10年の血管加齢に相当します!また女性で持続症状を有した群ではPWVがさらに高値であり,症状の長期化と血管老化の関連を認めました.ただし12か月後の追跡では,COVID-19群のPWVは低下傾向を示し,血管老化が部分的に可逆的である可能性も示されました.

この論文に対するeditorialを読むと,PWV上昇の程度は比較的軽度であり,その臨床的意義についてはさらなる研究が必要と指摘しています.また図2にて,COVID-19による血管老化の仕組みを解説しています.感染により,IL-1やIL-6などのサイトカインが増加します.加えて凝固異常や好中球細胞外トラップが生じ,動脈のリモデリングを来たし,血管が硬くなります(stiff artery). この血管老化が女性に強く現れる理由として,性ホルモンや社会的要因,あるいは急性期に重症となった男性が死亡してしまい,生存者には影響が残りにくいというサバイバーバイアスなどを推測しています.

この血管老化は,ブレインフォグや頭痛,認知障害などlong COVIDに特徴的な神経症状にも関与している可能性があります.今後は血管老化を防止する治療や,リスクの高い群を早期に見極めるためのバイオマーカー探索が重要となるとなると思われます.

Bruno RM, et al. Accelerated vascular ageing after COVID-19 infection: the CARTESIAN study. Eur Heart J. 2025;00:1–14. (doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf430)

Bukhari S, et al. COVID-19 and vascular ageing: an accelerated yet partially reversible clock? Eur Heart J. 2025;00:1–3. (doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf590)

・患者と目を合わせない医者たち(新潮新書)

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月23日のFB投稿です**

昨日のカンファレンスで教室のみんなに紹介した里見清一先生(本名,國頭英夫先生)の新刊です(https://amzn.to/462rblW).里見先生は呼吸器内科とくに肺癌の診療を専門とするドクターです.10年ほど前ですが,日本臨床倫理学会で,会場大爆笑,でも一番考えさせられるご講演をされておられたのが里見先生でした.その時は「自己決定」といって,なんでも患者さんに決めてもらう風潮について問題提起をされていました.すっかりファンになった私は,お願いして前任地の新潟までお越しいただき,『 終末期の医者の仕事 』というご講演をしていただきました.先生は『偽善の医療(https://amzn.to/4fPOMJO)』や『衆愚の病理(https://amzn.to/3JtWwp1)』(いずれも新潮新書)など多くの本を執筆されておられます.今回の本も,下記にメモしましたが,印象に残る文章がいくつもありました.読んでいろいろなご意見は出てくるかと思いますが,若いドクターには医療や人の命について深く考えるきっかけになるのではないかと思います. オススメです.

昨日のカンファレンスで教室のみんなに紹介した里見清一先生(本名,國頭英夫先生)の新刊です(https://amzn.to/462rblW).里見先生は呼吸器内科とくに肺癌の診療を専門とするドクターです.10年ほど前ですが,日本臨床倫理学会で,会場大爆笑,でも一番考えさせられるご講演をされておられたのが里見先生でした.その時は「自己決定」といって,なんでも患者さんに決めてもらう風潮について問題提起をされていました.すっかりファンになった私は,お願いして前任地の新潟までお越しいただき,『 終末期の医者の仕事 』というご講演をしていただきました.先生は『偽善の医療(https://amzn.to/4fPOMJO)』や『衆愚の病理(https://amzn.to/3JtWwp1)』(いずれも新潮新書)など多くの本を執筆されておられます.今回の本も,下記にメモしましたが,印象に残る文章がいくつもありました.読んでいろいろなご意見は出てくるかと思いますが,若いドクターには医療や人の命について深く考えるきっかけになるのではないかと思います. オススメです.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆現在の医学教育は,人は必ず死ぬこと,そしてその前に治療を諦める時が必ず来ることを教えていない.

◆私の周りの誰に聞いても,寝たきりで生かされた状態で延命治療などしてほしくないと答える.おそらく読者もそうだろう.

◆クーパー先生らは,AIによって医学生が教育されるようになると,そこから質的に違う医者が出てくるのではないかと懸念している.そもそもChatGPTによって最初からすぐに正解が提示されるのなら,医者が勉強する意味はあるのか.また,倫理的なジレンマに悩む代わりに,ブラックボックスから出てくるAIの決定を医者はそのまま受け入れるようになるのだろうか.

◆エビデンスやガイドラインは大切だが,そればかりを墨守する人間は「エビデンス屋」と呼ばれ,軽蔑される.我々はその重要性も限界も認識すべきである.

◆(不必要な検査について)この無駄は必ずしも医者の問題だけではなく,患者側も「何も検査してくれない」と不平を鳴らすのである.医者にとって最も知識や経験を必要とするのは,病歴と身体診察から「大丈夫,何ともない」と結論することである.

◆ミシガン大学のシュナイダー教授も,「良い人になるのは無理でも,良い人だと思わせるようにせよ」と学生に教えているそうだ.

◆チーム医療だの働き方改革だのは,必ずしも患者側のメリットを考えて出たものではないことは忘れない方がよい.

◆そう,俺たちの頃は辛かった.近頃の若い者がそれを追体験する必要なんかないのだろう.だが,だからといって別に俺たちはやり直したいなどとは思わない.それはどうしてだろうか.

◆喜び(ジョイ)は快楽(プレジャー)と同じではない.喜びには困難や無念や試練も含まれる.喜びを定義することはできない.ただ,我々がそれを経験したときに初めて「これがそうなのか」とわかるのだ.

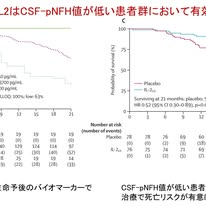

・p-tau217r:アルツハイマー病の進行を血液検査で知る時代に突入 ― 真の利益のために何が必要か?

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月27日のFB投稿です**

アルツハイマー病(AD)において,脳内の病理変化の進行を正確に把握することは治療方針の決定や予後の予測に重要と考えられています.アミロイドPETやタウPETがその役割を担うと考えられてきましたが,これらは高額,かつ専門的な施設を必要とするため,広く普及させることは容易ではありません.またADの患者数の多さと日本の医療経済の状況を考えても現実的ではありません.このような背景のもと,実際に認知機能障害の出現と密接な関係がある種々のタウ蛋白を血液で測定し,ADの病期(ステージ)を分類できるかどうかが大きな研究テーマとなってきました(ちなみにアミロイドβは発症約20年前から生じる引き金で,タウ蛋白は認知症発症前に急激に変化が生じる実行蛋白と考えられつつあります).

アルツハイマー病(AD)において,脳内の病理変化の進行を正確に把握することは治療方針の決定や予後の予測に重要と考えられています.アミロイドPETやタウPETがその役割を担うと考えられてきましたが,これらは高額,かつ専門的な施設を必要とするため,広く普及させることは容易ではありません.またADの患者数の多さと日本の医療経済の状況を考えても現実的ではありません.このような背景のもと,実際に認知機能障害の出現と密接な関係がある種々のタウ蛋白を血液で測定し,ADの病期(ステージ)を分類できるかどうかが大きな研究テーマとなってきました(ちなみにアミロイドβは発症約20年前から生じる引き金で,タウ蛋白は認知症発症前に急激に変化が生じる実行蛋白と考えられつつあります).

今回,Nature Aging に発表されたスウェーデンとカナダの共同研究は,まさにこの課題に取り組んだものです.スウェーデンの549例とカナダの140例,合計689例が対象です.研究では,リン酸化タウ(p-tau181, 199, 202, 205, 217, 231)と非リン酸化タウ(tau195-209, tau212-221, 0N-tauなど)の12種類のタウペプチドを,血液を用いて質量分析で同時に測定しました.特に重要となったのは p-tau217r(p-tau217 ÷ tau212-221),p-tau205r(p-tau205 ÷ tau195-209),そして0N-tauです.ここで「r」は ratio(比)を意味し,リン酸化ペプチドを対応する非リン酸化ペプチドで割ることで,腎機能などによる総タウ量の変動を補正し,病気特異的な変化をとらえやすくしています.

さて結果ですが,3つの指標(p-tau217r,p-tau205r,0N-tau)を組み合わせることで,患者を血液ステージ0〜3の4段階に分類できることが分かりました.

ステージ0:3つの指標すべてが正常. AβやタウPETも陰性が多く,認知機能も保たれる段階.

ステージ1:p-tau217rが異常となる. AβPETが陽性化するが,臨床的には無症候が多い段階.

ステージ2:p-tau205rが異常となる.タウPETが陽性化して,軽度認知障害が目立ち始める.

ステージ3:0N-tauが異常となる.タウの広範な蓄積と脳萎縮が進んだ,認知症を呈する段階.

つまりこの血液ステージは,PET所見や認知機能低下の進行とよく対応しています.ステージ0から1でAβ蓄積が進み,ステージ1から2でタウ沈着と軽度認知障害が出現し,ステージ2から3で急速に進行して認知症に至るという流れが明確に示されました.図1では,血液ステージが進むにつれて,まずアミロイドPETでAβ蓄積が検出され,次にタウPETで内側側頭葉や新皮質におけるタウ沈着が明らかになり,その後皮質厚の減少が認められ,最終的に認知機能指標(MMSEやmPACCなど)が低下することが示されています. 図2は血液ステージごとの主要なバイオマーカー・認知機能の変化を示しています.

本研究の臨床への貢献は,第1に,血液検査のみでADの病期を推定できることで,PETが利用できない施設でも診療に活用できる可能性を示したことです.第2に,アミロイドβ抗体や将来のタウ療法など,新規治療薬の効果は病期に依存するため,血液ステージを用いることでより適切な患者選択が可能となることです.治験においてもPET検査数を大幅に減らし,効率的に対象者を絞り込むことができると思われます.さらに,最新のJAMA Neurology誌に掲載された研究では,血漿p-tau217が前臨床期のアルツハイマー病において将来の認知機能低下を予測する有力な指標であることも示されています(文献2).

素晴らしい医学の進歩で,ここまできたかと感嘆しますが,個人的には複雑な気分です.これが臨床で使用されるようになると,ADの診断が気軽にできてしまいます.今までであれば十分な問診,診察,認知機能や周辺機能の評価,日常生活の状況,家族関係など多面的に調べられたものが,血液診断ひとつで済まされてしまう恐れがあります.果たしてそれでよいのかなと思います.早期診断が患者さんや家族に過度の心理的負担を与えたり,就労や保険加入に影響を及ぼす可能性,あるいは告知のタイミングや方法をめぐる新たな課題を生じさせることも考えられます.「できること」と「すべきこと」は必ずしもイコールではありません.「できるからやってしまう」という姿勢は,医療においては慎重であるべきです.

一方で,こうした血液バイオマーカーは,上述したように,PETが利用できない現場で診断や治療方針決定を助け,また新しい治療法を必要とする患者に早くつなげる可能性を秘めています.重要なのは,技術をそのまま導入するのではなく,臨床現場での使い方や倫理的配慮を含めて慎重に議論し,患者に真に利益をもたらす形で活用していくことだと思います.

1. Montoliu-Gaya L, Salvadó G, Therriault J, et al. Plasma tau biomarkers for biological staging of Alzheimer’s disease. Nature Aging. 2025. (doi.org/10.1038/s43587-025-00951-w)

2. Insel PS, Mattsson-Carlgren N, Sperling RA, et al. p-Tau217, Tau PET, and Cognition in Preclinical Alzheimer Disease. JAMA Neurol. Published online August 25, 2025. (doi.org/10.1001/jamaneurol.2025.2974)

・NHK「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の!?(びっくりはてな)」に出演します!

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月28日のFB投稿です**

標題の新番組の第2回放送「認知症 克服のカギ」に出演させていただきます.昨年からチーフディレクターの方々にレクチャーする機会をいただき,番組制作のお手伝いに関わってきましたが,正直どのような番組になるのか分からないまま進めていました.まさか自分が出演しタモリさんに直接お目にかかれるとは,まったく想像していなかったので,大変驚きました.

標題の新番組の第2回放送「認知症 克服のカギ」に出演させていただきます.昨年からチーフディレクターの方々にレクチャーする機会をいただき,番組制作のお手伝いに関わってきましたが,正直どのような番組になるのか分からないまま進めていました.まさか自分が出演しタモリさんに直接お目にかかれるとは,まったく想像していなかったので,大変驚きました.

番組の内容は「認知症 克服のカギ」をテーマに,認知症に関する国内外の研究成果が次々と紹介される,まさに最先端の情報のオンパレードです.私自身も知らなかった新しい知見にも触れることができました.専門医でさえも驚かされる話題もあるように思います.また,さすがNHKという感じで,VTRによる研究紹介の迫力には圧倒されました.世界の第一線で活躍する研究者や,実際に病と向き合う患者さん・ご家族への直接取材から得られた言葉には,深い重みがありました.

認知症は確かに大変な病気ですが,その研究は確実に前進していることが伝わると思います.番組の終盤では「認知症を克服するとはどういうことなのか?」というところまで議論は深まります.私たちがこれから認知症にどのように向き合い,支え合っていくべきかを考えるきっかけになる番組だと思います.ぜひご覧ください.放送は9月6日(土)19:30~20:48(78分)です.

出演者インタビューをこちらからご覧いただけます:

認知症は克服できる!?タモリ、山中伸弥らが研究の最前線を深掘り&認知症関連番組も

https://www.nhk.jp/…/blog/bl/pB4Egql2A5/bp/pDERAG6rZp/

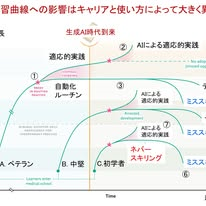

・ChatGPT時代の医師教育 :学びを支えるか,奪うかの境目は?

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月31日のFB投稿です**

ChatGPTのような大規模言語モデル(AI)が,医療の現場にどんどん入ってきています.とても便利ですが,いいことばかりではありません.私自身,「若い先生の方がAIの影響を強く受けるのではないか」と漠然とした懸念を持っていましたが,先日読んだ New England Journal of Medicine の総説で,その疑問が整理されました.

ChatGPTのような大規模言語モデル(AI)が,医療の現場にどんどん入ってきています.とても便利ですが,いいことばかりではありません.私自身,「若い先生の方がAIの影響を強く受けるのではないか」と漠然とした懸念を持っていましたが,先日読んだ New England Journal of Medicine の総説で,その疑問が整理されました.

まずAIのデメリットとして,教育の現場では次の3つが特に問題になります.

• Never-skilling:必要な力を身につけられない

• Mis-skilling:AIの誤りをそのまま覚えてしまう

• Deskilling:せっかく身につけた技能が失われる

医師はトレーニングを重ねることで,ある時点で「自動的なルーティンの実践」から「柔軟で創造的な実践」へと成長することができます(図1の①).このあとAIをうまく批判的に活用すれば,さらに成長が加速していきます(図の②).ただベテラン医師でも「自動的なルーティンの実践」のままの人もいますし(③),AIを安易に使うとDeskillingやMis-skillingが起きてしまいます(④).

注意すべきは,学習曲線のスタート地点が3本あることです.これは学習者の経験の違いを表しています.

• ベテラン医師(A)は,すでに高い技能を持っているため,AIを参考にしても「どこが正しく,どこが間違っているか」を判断しやすく,補助手段として有効に使えます.

• 中堅医師(B)は,AIをうまく使えば大きく成長できますが,依存すると逆に自分の推論力を磨く機会を失ってしまいます(⑤).

• 医学生や研修医などの初学者(C)は,AIの答えをみな「正解」と思い込んでしまう危険があり,成長が伴わず,低いレベルでとどまってしまう恐れがあります(⑥).ただし教育者が「なぜこの診断が出たのか,自分の言葉で説明してみよう」と検証的・批判的に問いかければ,AIを学びの出発点に変えることができます(⑦).

つまり,同じAIでも,誰がどう使うかによって,学びの行方は大きく変わるということです.また基盤を伴わない初学者ではAIへの対処の影響が大きいということです.教育者は,学習者の段階に応じてAIの「検証的・批判的な使い方」を指導していく必要があります.

具体的には著者らは「DEFT-AI」という指導法を提案しています(図2).診断の振り返り(Diagnosis),証拠の吟味(Evidence),フィードバック(Feedback),教育的な指導(Teaching),そしてAI活用の推奨(AI recommendation)の5つを柱に,AIを使う場面を教育の機会に変えようというものです.

さらに,人とAIの協働には二つのスタイルを提示しています.「ケンタウロス型」では役割を分担し,危険度の高い判断は人間が担います.一方「サイボーグ型」では人とAIが一体化し,出力を一緒に練り上げていきます.診断のような場面ではケンタウロス型,メール文案のような低リスクの作業ではサイボーグ型が向いていると書かれています.

著者の結論はシンプルです.著者らは「verify and trust(検証してから信頼する)」を強調しています.AIの答えを鵜呑みにせず,自分の知識や証拠と照らし合わせた上で活用することが大切なのです.これからの医学教育は,AIを避けるのでも過信するのでもなく,賢く付き合うことが求められる時代に入ったのだと思います.ただし,この議論は現時点のAIが「不完全であること」を前提にしています.もし将来,AIの精度が飛躍的に高まり,人間の判断に匹敵する水準に達した場合,教育や臨床現場での位置づけそのものが変わる可能性があります.

Abdulnour R-E, Gin B, Boscardin CK. Educational Strategies for Clinical Supervision of Artificial Intelligence Use. N Engl J Med. 2025;393:786-97. (doi.org/10.1056/NEJMra2503232)

(作成者)峯岸 瑛(みねぎし あきら)

船橋市の中心を流れる海老川の支流の長津川。途中の福像を由縁を解説しながら長津川親水公園へ「ミニトリップ」 街歩きは大好きメンバー 今日も賑やかです。 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜日コース #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #14福像巡り #長津川親水公園 #暑熱順化

船橋市の中心を流れる海老川の支流の長津川。途中の福像を由縁を解説しながら長津川親水公園へ「ミニトリップ」 街歩きは大好きメンバー 今日も賑やかです。 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜日コース #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #14福像巡り #長津川親水公園 #暑熱順化 ポールウォーキング秋田大会無事終了しました。心配された雨もあがり最高のコンディションで臨むことが出来ました。これも秋田ポールウォーキングクラブの皆さんの素晴らしいチームワークの賜です。馴染みのコーチ陣も全国から駆けつけてくれ楽しいセッションとなりました。この場をお借りして関係者の皆さんコーチ陣の皆さんに心より敬意と感謝を申し上げます。来年は3daysセッションとなりそうです。美の国秋田からしばらくは目が離せませんよ〜

ポールウォーキング秋田大会無事終了しました。心配された雨もあがり最高のコンディションで臨むことが出来ました。これも秋田ポールウォーキングクラブの皆さんの素晴らしいチームワークの賜です。馴染みのコーチ陣も全国から駆けつけてくれ楽しいセッションとなりました。この場をお借りして関係者の皆さんコーチ陣の皆さんに心より敬意と感謝を申し上げます。来年は3daysセッションとなりそうです。美の国秋田からしばらくは目が離せませんよ〜 5/4 はじめての秋田。秋田ポールウォーキング大会で来ています。内容充実の素晴らしいイベントに感動しました。懇親会①まで参加して、ホテルの温泉・サウナで寛ぎました。明日は観光です。詳細は帰鎌してから。不思議なご縁やハプニングもいっぱい💦

5/4 はじめての秋田。秋田ポールウォーキング大会で来ています。内容充実の素晴らしいイベントに感動しました。懇親会①まで参加して、ホテルの温泉・サウナで寛ぎました。明日は観光です。詳細は帰鎌してから。不思議なご縁やハプニングもいっぱい💦 秋田で学んで 歩いて 観た 3日間 楽しかった〜〜 55年振りに秋田へ行ってきました 初日は 「ポールを持って歩く会秋田大会」 に参加 薄緑の芽も初初しい千秋公園を ウォーキングしてきました。 講師3名の講義内容は直ぐに 指導現場で役立つ内容で 参加甲斐がありました 2日目は男鹿を案内して頂き 午後はディスカッション 3日目は 電車の時刻に合わせて 空き時間を市内循環バスで 車窓から秋田市内見物 その後角館に移動して散策 充実の3日間でした。 秋田の皆様 コーチの皆様 お世話になりました ありがとうございました。

秋田で学んで 歩いて 観た 3日間 楽しかった〜〜 55年振りに秋田へ行ってきました 初日は 「ポールを持って歩く会秋田大会」 に参加 薄緑の芽も初初しい千秋公園を ウォーキングしてきました。 講師3名の講義内容は直ぐに 指導現場で役立つ内容で 参加甲斐がありました 2日目は男鹿を案内して頂き 午後はディスカッション 3日目は 電車の時刻に合わせて 空き時間を市内循環バスで 車窓から秋田市内見物 その後角館に移動して散策 充実の3日間でした。 秋田の皆様 コーチの皆様 お世話になりました ありがとうございました。 5/7 連休明けは初夏のような好天。昨夜久々の2泊3日の旅から戻り、くたびれ果てたかと思いきや、逆に元気を貰って帰ってこれたようで 朝からテンションあがっていました。テラススタジオに私の鬼門発見!勢いあまり今日も先週に続けて事故発生。m(__)m(爆) 朝イチのもやし特集をNHK+で観てさっそく購入!

5/7 連休明けは初夏のような好天。昨夜久々の2泊3日の旅から戻り、くたびれ果てたかと思いきや、逆に元気を貰って帰ってこれたようで 朝からテンションあがっていました。テラススタジオに私の鬼門発見!勢いあまり今日も先週に続けて事故発生。m(__)m(爆) 朝イチのもやし特集をNHK+で観てさっそく購入! スマイルチーム。初初夏の遠足。 #ポールウォーキング #健康普及活動 #スマイルチーム #記録 #相模原 #サーフビレッジ #相模原市南区 #遠足 #遠征 #江の島 #20250508音楽: Cutting Kiwisミュージシャン: Rizensun

スマイルチーム。初初夏の遠足。 #ポールウォーキング #健康普及活動 #スマイルチーム #記録 #相模原 #サーフビレッジ #相模原市南区 #遠足 #遠征 #江の島 #20250508音楽: Cutting Kiwisミュージシャン: Rizensun 5/8 朝からFBと取っ組み合い。お昼からは西鎌倉の貯筋クラスへ。このところ気になっているのはウォーキングの歩数だけが相変わらず一人歩きしていること。今日はしっかり中強度運動の大切さを説明・実行してきました。STEP運動や大股歩き、スクワットなどで1日の4Mets運動を見てください!と。 秋田大会からコーチ@男鹿集合写真頂いたのでUPします。「静」と「動」 スマホ充電したまま出掛けて、カメラ登場できなかったので今日の写真に代えて。

5/8 朝からFBと取っ組み合い。お昼からは西鎌倉の貯筋クラスへ。このところ気になっているのはウォーキングの歩数だけが相変わらず一人歩きしていること。今日はしっかり中強度運動の大切さを説明・実行してきました。STEP運動や大股歩き、スクワットなどで1日の4Mets運動を見てください!と。 秋田大会からコーチ@男鹿集合写真頂いたのでUPします。「静」と「動」 スマホ充電したまま出掛けて、カメラ登場できなかったので今日の写真に代えて。 岩手医大の非常勤講師2年目。 慣れないスーツを着て、講義スタート!講義とはいえ、ロコモの片足立ち上がりテストや、スクワット、かかと上げなど、運動指導者が故についつい実技を入れてしまう。 体を動かすと、やっぱり皆さんイキイキしますね!

岩手医大の非常勤講師2年目。 慣れないスーツを着て、講義スタート!講義とはいえ、ロコモの片足立ち上がりテストや、スクワット、かかと上げなど、運動指導者が故についつい実技を入れてしまう。 体を動かすと、やっぱり皆さんイキイキしますね! 先月登った今熊山の麓の里山があまりにも素敵だったので 今日は秋川の里山歩きに出かけました。 自然の中を1人であちこち歩き回るのは何て楽しいんでしょう。 地面に腰掛けて、作ってきたお弁当を食べれば聞こえるのは鳥の囀りだけ。。。 頭の中のゴミを捨てるみたいにスッキリ😆 里山を楽しんだ後、数十年来行ってみたかった喫茶店「むべ」に とうとう❗️寄ってみた💕💕 すると💦 「どこから来たの?」「バス停まで散策路があるのよ!私近所だから案内してあげるわ!」 と、お客さん達がみんな楽しくて、ワイワイと遊歩道を案内してくださった。 熊に注意⚠️って書いてあるけどぉ😆 今日はひとり旅を楽しみたかったのに😅 どうしてこうなっちゃうの⁉️😆あはは🤣 「私の家、あそこなの、青い瓦の。今度来たら寄ってね❗️」って、バス停まで送ってくれた。 「またねーーー!」って手を振って見送ってくださり。 知らない街歩きが ふるさとになったような 想定外の日になりました😊 有り難いことです🌸

先月登った今熊山の麓の里山があまりにも素敵だったので 今日は秋川の里山歩きに出かけました。 自然の中を1人であちこち歩き回るのは何て楽しいんでしょう。 地面に腰掛けて、作ってきたお弁当を食べれば聞こえるのは鳥の囀りだけ。。。 頭の中のゴミを捨てるみたいにスッキリ😆 里山を楽しんだ後、数十年来行ってみたかった喫茶店「むべ」に とうとう❗️寄ってみた💕💕 すると💦 「どこから来たの?」「バス停まで散策路があるのよ!私近所だから案内してあげるわ!」 と、お客さん達がみんな楽しくて、ワイワイと遊歩道を案内してくださった。 熊に注意⚠️って書いてあるけどぉ😆 今日はひとり旅を楽しみたかったのに😅 どうしてこうなっちゃうの⁉️😆あはは🤣 「私の家、あそこなの、青い瓦の。今度来たら寄ってね❗️」って、バス停まで送ってくれた。 「またねーーー!」って手を振って見送ってくださり。 知らない街歩きが ふるさとになったような 想定外の日になりました😊 有り難いことです🌸 5/9 渋谷教室(今日は階段昇降の体験。下りはポールなしの方がいい!との感想が多かったです。不安定な方は手摺の方が安全かも) 来週はこちらでも 例(秋田)のゲームをしよう。 終了後、一年ぶりの宮下公園(広い面積でビルの屋上にあります)に行ってきました。

5/9 渋谷教室(今日は階段昇降の体験。下りはポールなしの方がいい!との感想が多かったです。不安定な方は手摺の方が安全かも) 来週はこちらでも 例(秋田)のゲームをしよう。 終了後、一年ぶりの宮下公園(広い面積でビルの屋上にあります)に行ってきました。 2025.5.6〜10 活動記録 ☺︎活き活き中屋敷 チェアエクササイズ®︎23名 ☺︎健康体操サークルポスター作成 ☺︎PW下見鵠沼海岸 ☺︎ポールウォーキング 鵠沼海岸〜江の島15名 ☺︎スマイルチーム上溝リズムダンス自主練16名 ☺︎Dリーグ観戦&応援 ☺︎青空ポールウォーキング 8名 今年度活動日チラシ作成(包括支援センター) ☺︎ティンカーベル 舞台出演練習 #ポールウォーキング #チェアエクササイズ®︎ #江の島 #Dリーグ #健康体操 #リズムダンス

2025.5.6〜10 活動記録 ☺︎活き活き中屋敷 チェアエクササイズ®︎23名 ☺︎健康体操サークルポスター作成 ☺︎PW下見鵠沼海岸 ☺︎ポールウォーキング 鵠沼海岸〜江の島15名 ☺︎スマイルチーム上溝リズムダンス自主練16名 ☺︎Dリーグ観戦&応援 ☺︎青空ポールウォーキング 8名 今年度活動日チラシ作成(包括支援センター) ☺︎ティンカーベル 舞台出演練習 #ポールウォーキング #チェアエクササイズ®︎ #江の島 #Dリーグ #健康体操 #リズムダンス 佐久ポールウォーキング協会より 5/11〜母の日/PW駒場例会〜でした。 集まった70名越えの参加者の皆さん〜連休疲れもなんのその笑顔☺️☺️でのPW闊歩でした。 @遠藤夫妻AC/さいたま市〜による習ったばかりの丁寧な準備運動で始まり、大塚proのジックリ筋トレ後歩き始め、公園〜牧場と寒さの残る木陰〜暖を求め日向へと楽しい散策でした。 次回は東御市へ足を運び 八重原/明神池散策でため池〜八重原米の水田〜じゃがいも畑・・沿いをPW❗️ 自由参加〜大歓迎‼️#

佐久ポールウォーキング協会より 5/11〜母の日/PW駒場例会〜でした。 集まった70名越えの参加者の皆さん〜連休疲れもなんのその笑顔☺️☺️でのPW闊歩でした。 @遠藤夫妻AC/さいたま市〜による習ったばかりの丁寧な準備運動で始まり、大塚proのジックリ筋トレ後歩き始め、公園〜牧場と寒さの残る木陰〜暖を求め日向へと楽しい散策でした。 次回は東御市へ足を運び 八重原/明神池散策でため池〜八重原米の水田〜じゃがいも畑・・沿いをPW❗️ 自由参加〜大歓迎‼️# 読売新聞オンラインがポールウォーキング紹介

読売新聞オンラインがポールウォーキング紹介 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング 2025/5/8 ウォーキングフォームをチェック 撮影時はいつもより 綺麗に歩きます… 普段もそう歩いて欲しいな〜

#船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング 2025/5/8 ウォーキングフォームをチェック 撮影時はいつもより 綺麗に歩きます… 普段もそう歩いて欲しいな〜 JR渋谷駅の動線が大きく変化 将来の東西自由通路整備に向けて土台が形成中 | SHIBUYA X WATCH

JR渋谷駅の動線が大きく変化 将来の東西自由通路整備に向けて土台が形成中 | SHIBUYA X WATCH 📸【介護予防運動教室レポート】

本日のテーマは「足首を強くして転倒予防」✨ 80代の参加者の方から「1ヶ月前に足首を捻挫して不安がある」とご相談があり、腫れに配慮しながら、足首周りの安全な運動を皆さんと一緒に行いました🦶💪 🔹つま先の上げ下げ

🔹足指グーパー運動

🔹カーフレイズ&つま先上げ

🔹椅子に触れながらの1分間片足立ち 足の感覚を高め、筋力をつけることは、転倒予防や骨粗しょう症対策にもつながります🦴🌿 「タオルやストッキングでもできる運動」も紹介させていただきました。 日々の小さな積み重ねが、10年後の健康を支えます✨

これからも安心・安全・笑顔の運動教室を続けていきます! #介護予防 #転倒予防 #足首強化 #高齢者運動 #地域健康づくり #運動指導 #ゲンキクリエイターケイコ #足指グーパー #片足立ちチャレンジ

📸【介護予防運動教室レポート】

本日のテーマは「足首を強くして転倒予防」✨ 80代の参加者の方から「1ヶ月前に足首を捻挫して不安がある」とご相談があり、腫れに配慮しながら、足首周りの安全な運動を皆さんと一緒に行いました🦶💪 🔹つま先の上げ下げ

🔹足指グーパー運動

🔹カーフレイズ&つま先上げ

🔹椅子に触れながらの1分間片足立ち 足の感覚を高め、筋力をつけることは、転倒予防や骨粗しょう症対策にもつながります🦴🌿 「タオルやストッキングでもできる運動」も紹介させていただきました。 日々の小さな積み重ねが、10年後の健康を支えます✨

これからも安心・安全・笑顔の運動教室を続けていきます! #介護予防 #転倒予防 #足首強化 #高齢者運動 #地域健康づくり #運動指導 #ゲンキクリエイターケイコ #足指グーパー #片足立ちチャレンジ スマイルチームポールウォーキング部。 初初夏の遠足。 レッツゴー江の島🗼🏖️ #スマイルチーム #初初夏の遠足 #ポールウォーキング #健康普及活動 #スマイルチーム #記録 #相模原 #サーフビレッジ #相模原市南区 #遠足 #遠征 #江の島 #20250508音楽: Cutting Kiwisミュージシャン: Rizensun

スマイルチームポールウォーキング部。 初初夏の遠足。 レッツゴー江の島🗼🏖️ #スマイルチーム #初初夏の遠足 #ポールウォーキング #健康普及活動 #スマイルチーム #記録 #相模原 #サーフビレッジ #相模原市南区 #遠足 #遠征 #江の島 #20250508音楽: Cutting Kiwisミュージシャン: Rizensun 市内某所 介護付き有料老人ホームでの講座。3回コースの1回目。 #スマイルチーム #ポールウォーキング講座 #ウォーキングポールでエクササイズ #地域包括支援センター #記録 #20250513

市内某所 介護付き有料老人ホームでの講座。3回コースの1回目。 #スマイルチーム #ポールウォーキング講座 #ウォーキングポールでエクササイズ #地域包括支援センター #記録 #20250513 5/13 暑くなりました。 暑熱順化で熱中症になりにくい身体づくり!シャワーではなく入浴がお勧めとのこと。今日は15名の出席で広町緑地公園の芝生広場でポールを使ったストレッチや筋トレをたっぷり。体操だけ参加し、後半の山歩きはパスするかたが増えてきたので ゆったり体操をしました。ポールを1本にして動画で拾ったポールさばきも試してみました。歩き組は大桐を見に山を登りました。殆ど咲き終えていましたが上のほうには紫色の綺麗な花が見えました(写真忘れ)

5/13 暑くなりました。 暑熱順化で熱中症になりにくい身体づくり!シャワーではなく入浴がお勧めとのこと。今日は15名の出席で広町緑地公園の芝生広場でポールを使ったストレッチや筋トレをたっぷり。体操だけ参加し、後半の山歩きはパスするかたが増えてきたので ゆったり体操をしました。ポールを1本にして動画で拾ったポールさばきも試してみました。歩き組は大桐を見に山を登りました。殆ど咲き終えていましたが上のほうには紫色の綺麗な花が見えました(写真忘れ) ✨半年ぶりの再開✨ ステップエアロビクス(踏み台昇降)レッスン再スタート!(前期6回) 💓🦵下肢筋力アップ・心肺機能向上・転倒予防にも効果的な有酸素運動。 💿🎶♬.*゚音楽に合わせて楽しく、安全に体力づくり♪#踏み台昇降運動#脂肪燃焼効果期待�#ステップエアロビクス #有酸素運動 #ロコモ予防 #運動指導

✨半年ぶりの再開✨ ステップエアロビクス(踏み台昇降)レッスン再スタート!(前期6回) 💓🦵下肢筋力アップ・心肺機能向上・転倒予防にも効果的な有酸素運動。 💿🎶♬.*゚音楽に合わせて楽しく、安全に体力づくり♪#踏み台昇降運動#脂肪燃焼効果期待�#ステップエアロビクス #有酸素運動 #ロコモ予防 #運動指導 5/14 あちらでもこちらでも夏日!夏日!の声。まだ5月中旬ですが 日中の暑さは夏のようです。爽やかな朝 今日も北鎌倉。テラススタジオではまず靴の裏チェック。私は外側が減ってガニ股発覚。そしてなんと!今年初めて蚊🦟に刺されました。マットのうえで山の風を感じながらウトウト。

5/14 あちらでもこちらでも夏日!夏日!の声。まだ5月中旬ですが 日中の暑さは夏のようです。爽やかな朝 今日も北鎌倉。テラススタジオではまず靴の裏チェック。私は外側が減ってガニ股発覚。そしてなんと!今年初めて蚊🦟に刺されました。マットのうえで山の風を感じながらウトウト。 【足裏健康講座】 ~セラピーの視点で整え、運動の視点で動かす~ イレギュラーなお仕事無事終了! 午後は集まりにくいと聞いておりましたがなんと!20名の方にご参加いただきました!! 終始賑やかに質問が飛び交い大変有意義な時間になりました。 代表の方に「とてもお忙しい人気の先生にやっと講座をお願いすることができました!!」と紹介されたら張り切るしかない😆 ボールを使ったフットケアがメインでしたがリクエストにお応えして手を使った足裏ケア方法も少しですがご紹介しました!! 🟢ボールを使った足裏ケア 足裏全体をコロコロ刺激 テニスボールやゴルフボールでも代用出来ますが 樹脂ボールを足裏に置き、親指側から小指側までまんべんなく前後に転がします。これにより、足のタテのアーチをケアできます。 足指でボールをつかむトレーニング 直径2~3cmのゴムボールを足指で挟んで持ち上げ、5秒キープします。これを3回繰り返すことで、足指の筋力を鍛え、外反母趾の改善や歩行機能の向上につながります。 足裏全体のマッサージ 土踏まず、中央、外側など、足裏全体でボールを転がしてマッサージします。足裏には多くのツボ(今回は代表的なツボ、湧泉・足心・失眠)があり、転がすだけで良い刺激になります。むくみ対策にもおすすめです。 ✋ 手を使った足裏ケア 足指の間を広げるマッサージ 親指と人差し指の間から小指に向かって、指の間を広げるようにマッサージします。これにより、足指の柔軟性が向上し、足裏の筋肉もほぐれます。 足裏のアーチを刺激するマッサージ 足指のつけ根あたりを手でつかむようにして、足裏の中足骨周辺の筋肉をほぐします。これにより、理想的な足裏のアーチを形成する助けになります。 足裏全体のマッサージ 親指で足裏全体を押しながら、硬い部分を重点的にほぐします。特に親指の付け根からかかとまでのラインを意識して刺激すると効果的です。 足指グーパーを5回繰り返す。 足指が床を捉えて歩けるようになるので転倒予防、バランス力向上、歩行能力向上に繋がります! これらのケア方法は、日常生活の中で簡単に取り入れることができます。 足は健康のバロメーター!! 足はからだを支える土台!! このケアで血行がよくなったり、関節が軽くなったりしたら、それは“足から全身がつながっている証拠” 足元から全身が変わる感覚を体験していただき 笑顔あふれる時間になりました。 #フィットネスインストラクター #ゲンキクリエイターケイコ #足から健康 #足はからだを支える土台 #足は健康のバロメーター #フットセラピスト #セラピーの視点で整え #運動の視点で動かす

【足裏健康講座】 ~セラピーの視点で整え、運動の視点で動かす~ イレギュラーなお仕事無事終了! 午後は集まりにくいと聞いておりましたがなんと!20名の方にご参加いただきました!! 終始賑やかに質問が飛び交い大変有意義な時間になりました。 代表の方に「とてもお忙しい人気の先生にやっと講座をお願いすることができました!!」と紹介されたら張り切るしかない😆 ボールを使ったフットケアがメインでしたがリクエストにお応えして手を使った足裏ケア方法も少しですがご紹介しました!! 🟢ボールを使った足裏ケア 足裏全体をコロコロ刺激 テニスボールやゴルフボールでも代用出来ますが 樹脂ボールを足裏に置き、親指側から小指側までまんべんなく前後に転がします。これにより、足のタテのアーチをケアできます。 足指でボールをつかむトレーニング 直径2~3cmのゴムボールを足指で挟んで持ち上げ、5秒キープします。これを3回繰り返すことで、足指の筋力を鍛え、外反母趾の改善や歩行機能の向上につながります。 足裏全体のマッサージ 土踏まず、中央、外側など、足裏全体でボールを転がしてマッサージします。足裏には多くのツボ(今回は代表的なツボ、湧泉・足心・失眠)があり、転がすだけで良い刺激になります。むくみ対策にもおすすめです。 ✋ 手を使った足裏ケア 足指の間を広げるマッサージ 親指と人差し指の間から小指に向かって、指の間を広げるようにマッサージします。これにより、足指の柔軟性が向上し、足裏の筋肉もほぐれます。 足裏のアーチを刺激するマッサージ 足指のつけ根あたりを手でつかむようにして、足裏の中足骨周辺の筋肉をほぐします。これにより、理想的な足裏のアーチを形成する助けになります。 足裏全体のマッサージ 親指で足裏全体を押しながら、硬い部分を重点的にほぐします。特に親指の付け根からかかとまでのラインを意識して刺激すると効果的です。 足指グーパーを5回繰り返す。 足指が床を捉えて歩けるようになるので転倒予防、バランス力向上、歩行能力向上に繋がります! これらのケア方法は、日常生活の中で簡単に取り入れることができます。 足は健康のバロメーター!! 足はからだを支える土台!! このケアで血行がよくなったり、関節が軽くなったりしたら、それは“足から全身がつながっている証拠” 足元から全身が変わる感覚を体験していただき 笑顔あふれる時間になりました。 #フィットネスインストラクター #ゲンキクリエイターケイコ #足から健康 #足はからだを支える土台 #足は健康のバロメーター #フットセラピスト #セラピーの視点で整え #運動の視点で動かす 本日、岩手医大の授業で「エアロビクス」を藤野恵美先生と一緒にリードさせていただきました! 20年ぶりぐらいにハイインパクトで走りました! 走り始めたとたん、学生たちはイキイキしてきて、やっぱ若いわぁ〜、と。楽しかった!の声をいただき、本望です✨

本日、岩手医大の授業で「エアロビクス」を藤野恵美先生と一緒にリードさせていただきました! 20年ぶりぐらいにハイインパクトで走りました! 走り始めたとたん、学生たちはイキイキしてきて、やっぱ若いわぁ〜、と。楽しかった!の声をいただき、本望です✨ 【インターバル速歩】 2025/5/15 本家本元の信州大学の指導を受ける チャンスが飛び込んで来ました! 知りたい! やってみたい! 素直に心に従って軽井沢 に行って来ました! これが正当【インターバル速歩】 アプリをダウンロード 9分間の体力測定 そこから15分間のトレーニング開始! いい汗と心地よい疲労感に包まれます。 結果が出てビックリです。 6分の速歩、実質目標ライン達したのは半分の3分きり! アンドロイドは検知するのが 鈍いのもあるとの事でした… MCI改善・暑熱順化・中之条研究 パワーウォーキング 元になるのは歩く姿勢と運動強度です。 30分のインターバル速歩を生活に取り入れる実践価値は高いと思いました。

【インターバル速歩】 2025/5/15 本家本元の信州大学の指導を受ける チャンスが飛び込んで来ました! 知りたい! やってみたい! 素直に心に従って軽井沢 に行って来ました! これが正当【インターバル速歩】 アプリをダウンロード 9分間の体力測定 そこから15分間のトレーニング開始! いい汗と心地よい疲労感に包まれます。 結果が出てビックリです。 6分の速歩、実質目標ライン達したのは半分の3分きり! アンドロイドは検知するのが 鈍いのもあるとの事でした… MCI改善・暑熱順化・中之条研究 パワーウォーキング 元になるのは歩く姿勢と運動強度です。 30分のインターバル速歩を生活に取り入れる実践価値は高いと思いました。 【その骨盤底筋群トレーニング 効果があるの?】 「秋田ポールで歩く会秋田大会」 からのご縁で軽井沢町の 「インターバル速歩」 そして佐久平での 「骨盤底筋群トレーニング効果が超音波で見える!」に繋がりました‼️ お声かけ頂き心が動くままに 素直に従った結果が 貴重な体験へと流れました 超音波画像でリアルに効果が 確認できました! あまり効果がないと思っていた 簡単な方が実際には効果がありました!! 「ふなばしシルバーリハビリ体操」 骨盤底筋群筋トレの指導にも 自信を持って臨めます。

【その骨盤底筋群トレーニング 効果があるの?】 「秋田ポールで歩く会秋田大会」 からのご縁で軽井沢町の 「インターバル速歩」 そして佐久平での 「骨盤底筋群トレーニング効果が超音波で見える!」に繋がりました‼️ お声かけ頂き心が動くままに 素直に従った結果が 貴重な体験へと流れました 超音波画像でリアルに効果が 確認できました! あまり効果がないと思っていた 簡単な方が実際には効果がありました!! 「ふなばしシルバーリハビリ体操」 骨盤底筋群筋トレの指導にも 自信を持って臨めます。 5/16 渋谷区元気すこやか事業PW本年度第2期募集が始まりました。第1期はあと2回。ポールは転ばぬ先の杖として安心ですが、だからといってT字杖のように体重をかけて頼りすぎないようにお話しました。いつかポールなしでもバランス・姿勢良く安全に歩けるように。 お昼からは横浜で健康生きがいつくりPWメンバーと会食。崎陽軒本店個室でイタリアン🇮🇹 シウマイ弁当しか知らなかったのでイタリアンとホテル並みのサービスにたまげました😍⤴⤴ 先日の読売新聞全国紙PWの記事は反響が大きかったそうです。NWから変更する高齢者がじわじわ増えている模様。

5/16 渋谷区元気すこやか事業PW本年度第2期募集が始まりました。第1期はあと2回。ポールは転ばぬ先の杖として安心ですが、だからといってT字杖のように体重をかけて頼りすぎないようにお話しました。いつかポールなしでもバランス・姿勢良く安全に歩けるように。 お昼からは横浜で健康生きがいつくりPWメンバーと会食。崎陽軒本店個室でイタリアン🇮🇹 シウマイ弁当しか知らなかったのでイタリアンとホテル並みのサービスにたまげました😍⤴⤴ 先日の読売新聞全国紙PWの記事は反響が大きかったそうです。NWから変更する高齢者がじわじわ増えている模様。 🌈アクティブシニアクラス🌈

介護予防というより、“もっと動きたい”元気なシニア世代へ。 基本は立位で行う運動。

・リズムにのって楽しく動く有酸素運動(エアロビクスやステップ運動)

・無理なく筋力をつけるトレーニング

・体を整えるストレッチ 🕒90分のプログラムで、しなやかで活動的な毎日をサポートします💃🕺✨ それにしても 今日も蒸し暑くて汗だくでした💦 皆さん、トレーニングの時は ヒィーっと言う表情されますが終わったあとはスッキリ、ニッコリ笑顔で無事終了🫡

#アクティブシニア #健康づくり #エアロビクス #ステップ運動 #シニアフィットネス

🌈アクティブシニアクラス🌈

介護予防というより、“もっと動きたい”元気なシニア世代へ。 基本は立位で行う運動。

・リズムにのって楽しく動く有酸素運動(エアロビクスやステップ運動)

・無理なく筋力をつけるトレーニング

・体を整えるストレッチ 🕒90分のプログラムで、しなやかで活動的な毎日をサポートします💃🕺✨ それにしても 今日も蒸し暑くて汗だくでした💦 皆さん、トレーニングの時は ヒィーっと言う表情されますが終わったあとはスッキリ、ニッコリ笑顔で無事終了🫡

#アクティブシニア #健康づくり #エアロビクス #ステップ運動 #シニアフィットネス #船橋ウォーキングソサイエティ 本日の土曜海老川定例会は雨天中止です。 5月12日の #法典シニアポールウォーキング定例会 の様子をお知らせします。 【#ポールウォーキングはMCI改善に効果がある】 #MCIとは? #ポールウォーキングでMCI該当者が減った それらをパネルで説明 #しっかり歩き #脳トレエクササイズ を実践しまし。 #認知症予防に毎回歩幅測定 船橋ウォーキング・ソサイエティ はいつまでも活き活き元気に 生活を送りたいと願う人を応援 しています。

#船橋ウォーキングソサイエティ 本日の土曜海老川定例会は雨天中止です。 5月12日の #法典シニアポールウォーキング定例会 の様子をお知らせします。 【#ポールウォーキングはMCI改善に効果がある】 #MCIとは? #ポールウォーキングでMCI該当者が減った それらをパネルで説明 #しっかり歩き #脳トレエクササイズ を実践しまし。 #認知症予防に毎回歩幅測定 船橋ウォーキング・ソサイエティ はいつまでも活き活き元気に 生活を送りたいと願う人を応援 しています。 シナノ工場祭、雨の中700名超える皆さんにお越しいただきました! みんなお疲れ様でした(^^)

シナノ工場祭、雨の中700名超える皆さんにお越しいただきました! みんなお疲れ様でした(^^) 本日は水元公園、菖蒲祭り1週間前でした。 まだ、ポツリとしか咲いてませんでしたが、風が心地よく吹いて気持ちよく歩きました。

本日は水元公園、菖蒲祭り1週間前でした。 まだ、ポツリとしか咲いてませんでしたが、風が心地よく吹いて気持ちよく歩きました。 5/18 🗻今日は国際ノルディックウォーキングディだったのですね。そうとは知らず 普段ポールウォーキングをしている私が ピピピと天の声を受け、珍しくノルディックポールを持って青木ケ原樹海ツアーに参加してきました。雨予報の上朝から新富士駅は霧が立ち込めていたのが 徐々に晴れ渡り 諦めていた富士山がこんな風にくっきり現れました。次回は反対側から仰ぐツアーをお願いしました。 次の噴火で富士山は二つに割れるかも・・・との話。 樹海、風穴の写真は後程。

5/18 🗻今日は国際ノルディックウォーキングディだったのですね。そうとは知らず 普段ポールウォーキングをしている私が ピピピと天の声を受け、珍しくノルディックポールを持って青木ケ原樹海ツアーに参加してきました。雨予報の上朝から新富士駅は霧が立ち込めていたのが 徐々に晴れ渡り 諦めていた富士山がこんな風にくっきり現れました。次回は反対側から仰ぐツアーをお願いしました。 次の噴火で富士山は二つに割れるかも・・・との話。 樹海、風穴の写真は後程。 〜茨城の元気を応援するポールウォーキング〜 今日は笠間稲荷神社を散策ウォークです。ふるさと案内人でもある神田コーチのガイドのおかげで、みんなの慣れ親しんだお稲荷さんが、より自慢できる場所になりました。坂本九ちゃんの結婚式を生で見た!そんな話で盛り上がる楽しいポールウォーキングの時間でした😊さー、次はどこ案内してもらおうかな

〜茨城の元気を応援するポールウォーキング〜 今日は笠間稲荷神社を散策ウォークです。ふるさと案内人でもある神田コーチのガイドのおかげで、みんなの慣れ親しんだお稲荷さんが、より自慢できる場所になりました。坂本九ちゃんの結婚式を生で見た!そんな話で盛り上がる楽しいポールウォーキングの時間でした😊さー、次はどこ案内してもらおうかな 18日宇都宮市サン・アビリティーズでのUDe-スポーツ教室の様子。一人でのモグラたたきゲームやポールで支えての足踏みもぐら叩きゲームとポールで支えての徒競走を行いました。

18日宇都宮市サン・アビリティーズでのUDe-スポーツ教室の様子。一人でのモグラたたきゲームやポールで支えての足踏みもぐら叩きゲームとポールで支えての徒競走を行いました。 新手使用健走杖|入門篇指南 🌿

新手使用健走杖|入門篇指南 🌿 みんな 一緒! 皆バラバラ! 2025/5/20 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #暑熱順化 #ハァハァ息を弾む中強度運動 希望する会員に 「#インターバル速歩トレーニング」 やってみるから歩く〜? 参加者全員が15分間トライ 3分ゆっくり 3分速く 3分ゆっくり 3分速く 3分ゆっくり スタート一緒! てんでバラバラで ゴールの時間も一緒 出来そうな所でいいよ 仲間で歩くは それがいいよね

みんな 一緒! 皆バラバラ! 2025/5/20 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #暑熱順化 #ハァハァ息を弾む中強度運動 希望する会員に 「#インターバル速歩トレーニング」 やってみるから歩く〜? 参加者全員が15分間トライ 3分ゆっくり 3分速く 3分ゆっくり 3分速く 3分ゆっくり スタート一緒! てんでバラバラで ゴールの時間も一緒 出来そうな所でいいよ 仲間で歩くは それがいいよね 5/21 江の島片瀬海岸ポールウォーキング 腰越組 暑くなると海岸は歩けなくなるので 江の島水族館横の湘南海岸公園でストレッチ、筋トレをして自分のペースで決められた時間まで歩きました。今年一番の暑さという予報でしたが、やや強めの潮風が気持ち良く 富士山も烏帽子岩(姥島)も見えませんでしたが、広い海に気持ちが大きく膨らみ鳶のように飛べそうな気分になりました。

5/21 江の島片瀬海岸ポールウォーキング 腰越組 暑くなると海岸は歩けなくなるので 江の島水族館横の湘南海岸公園でストレッチ、筋トレをして自分のペースで決められた時間まで歩きました。今年一番の暑さという予報でしたが、やや強めの潮風が気持ち良く 富士山も烏帽子岩(姥島)も見えませんでしたが、広い海に気持ちが大きく膨らみ鳶のように飛べそうな気分になりました。 からだのチカラ、こころのミライ!|長谷川弘道

からだのチカラ、こころのミライ!|長谷川弘道 屋上庭園にトマトとバジルを植えました。 神田錦町にあるちよだプラットフォームスクウェアの屋上で行われている「ちよぷらアグリ」に今年も参加、今日は講習と植え付けでした。 一昨年のトウモロコシは猛暑のため出来がいまひとつでしたが、昨年のミニトマトはおいしくできました。そして、今年は中玉トマトとバジルです。 学んだことを生かして、自宅でもやろうと思います。 ※ちよだプラットフォームスクウェアはベンチャーや起業家、NPOなどのシェアオフィス。NPO法人みんなの元気学校としてお世話になっています。

屋上庭園にトマトとバジルを植えました。 神田錦町にあるちよだプラットフォームスクウェアの屋上で行われている「ちよぷらアグリ」に今年も参加、今日は講習と植え付けでした。 一昨年のトウモロコシは猛暑のため出来がいまひとつでしたが、昨年のミニトマトはおいしくできました。そして、今年は中玉トマトとバジルです。 学んだことを生かして、自宅でもやろうと思います。 ※ちよだプラットフォームスクウェアはベンチャーや起業家、NPOなどのシェアオフィス。NPO法人みんなの元気学校としてお世話になっています。 5/22 テレジア包括支援センタのAさんが、待ちに待った体組成計2と、握力計2種、デジタル身長計を持ってきてくださいました。全身と両腕、両脚の筋肉率まで計測できるのにはびっくり。とりあえずは次回より定期的に毎回全身計測から始めます。

5/22 テレジア包括支援センタのAさんが、待ちに待った体組成計2と、握力計2種、デジタル身長計を持ってきてくださいました。全身と両腕、両脚の筋肉率まで計測できるのにはびっくり。とりあえずは次回より定期的に毎回全身計測から始めます。 很快的 #健走杖快閃第7閃來了 #台灣健走杖運動推廣協會 #彩虹眷村 #嶺東科技大學

很快的 #健走杖快閃第7閃來了 #台灣健走杖運動推廣協會 #彩虹眷村 #嶺東科技大學 2025.5.19〜24 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 チェア体操21名 ☺︎上鶴間包括支援センター主催 ポールウォーキング教室参加10名スタッフ4名 福祉用具の業者3社の担当者がポールのカタログ等を持ってきて下さいました ☺︎健康体操 9名 ☺︎青少年部ブロック研修(欠席) ☺︎スマイルチーム上溝 リズムダンス22名 ☺︎リズムダンスサロン 17名 ☺︎上溝包括支援センター担当職員と今年度打合せ ☺︎星ヶ丘ポールウォーキング 6名 ☺︎相模原市文化協会総会

2025.5.19〜24 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 チェア体操21名 ☺︎上鶴間包括支援センター主催 ポールウォーキング教室参加10名スタッフ4名 福祉用具の業者3社の担当者がポールのカタログ等を持ってきて下さいました ☺︎健康体操 9名 ☺︎青少年部ブロック研修(欠席) ☺︎スマイルチーム上溝 リズムダンス22名 ☺︎リズムダンスサロン 17名 ☺︎上溝包括支援センター担当職員と今年度打合せ ☺︎星ヶ丘ポールウォーキング 6名 ☺︎相模原市文化協会総会 佐久ポールウォーキング協会より〜 大雨も無事上がり〜 〜八重原台地〜青空の下のポールウォーキングでした。明神池の周りをロングとショートの2班に分かれて悠々散策❗️ 終了後は、皆さん其々池傍の♨️湯浴みやカフェでのランチ等楽しんで帰られた様でした〜‼️

佐久ポールウォーキング協会より〜 大雨も無事上がり〜 〜八重原台地〜青空の下のポールウォーキングでした。明神池の周りをロングとショートの2班に分かれて悠々散策❗️ 終了後は、皆さん其々池傍の♨️湯浴みやカフェでのランチ等楽しんで帰られた様でした〜‼️ 見上げれば青空 振り向けば静かな湖面 今日のポールウォーキングは東御市八重原の明神池! 東御市って実は食が豊かな土地です。 ぶどう、ワイン、胡桃、お米、じゃがいも、とうもろこし、こだわりを持って作られるハム、ソーセージ、豆腐、国産小麦のパン、そしてチーズなどなど。 東御びいきの私としてはついつい語りが熱くなります😊 あ、奥本さんのジャムは最高です🩷 あと、開花亭の焼きそば合い盛りも大好物です。

見上げれば青空 振り向けば静かな湖面 今日のポールウォーキングは東御市八重原の明神池! 東御市って実は食が豊かな土地です。 ぶどう、ワイン、胡桃、お米、じゃがいも、とうもろこし、こだわりを持って作られるハム、ソーセージ、豆腐、国産小麦のパン、そしてチーズなどなど。 東御びいきの私としてはついつい語りが熱くなります😊 あ、奥本さんのジャムは最高です🩷 あと、開花亭の焼きそば合い盛りも大好物です。 ポールウォーキング講座3回コース3回目。市内某所高級リハビリ老人ホームのオープンスペースをお借りしての【ポールウォーキング講座】。リハビリウォーキングメインの方も多かったので,その辺りを重視し講座を行いました。皆さんに楽しんでいただき,ポールの良さを十分に伝えられた講座でした。 #スマイルチーム # 地域包括支援センター #ポールウォーキング #相模原市 #リハビリホーム

ポールウォーキング講座3回コース3回目。市内某所高級リハビリ老人ホームのオープンスペースをお借りしての【ポールウォーキング講座】。リハビリウォーキングメインの方も多かったので,その辺りを重視し講座を行いました。皆さんに楽しんでいただき,ポールの良さを十分に伝えられた講座でした。 #スマイルチーム # 地域包括支援センター #ポールウォーキング #相模原市 #リハビリホーム 5/28 昨日までのどんよりしたお天気から爽やかな青空に! コアフィットや筋トレ・コグニサイズのあと 前々からお約束の月末茶話会。本日はメンバーの裏千家師匠による本格的野点です。 生菓子とお干菓子でニ服頂きました。鶯の囀ずり、心地よい風に吹かれながら素敵な時間でした。

5/28 昨日までのどんよりしたお天気から爽やかな青空に! コアフィットや筋トレ・コグニサイズのあと 前々からお約束の月末茶話会。本日はメンバーの裏千家師匠による本格的野点です。 生菓子とお干菓子でニ服頂きました。鶯の囀ずり、心地よい風に吹かれながら素敵な時間でした。 写真1件

写真1件 【ポールウォーキングベーシックコーチ資格取得4HRセミナー開催のお知らせ】 詳細、お申し込みお問い合わせは【日本ポールウォーキング協会公式ホームページ/資格取得セミナー】をご覧ください!! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

【ポールウォーキングベーシックコーチ資格取得4HRセミナー開催のお知らせ】 詳細、お申し込みお問い合わせは【日本ポールウォーキング協会公式ホームページ/資格取得セミナー】をご覧ください!! ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 【2025森心健康運動解方】大安森林公園森林療癒免費體驗課程

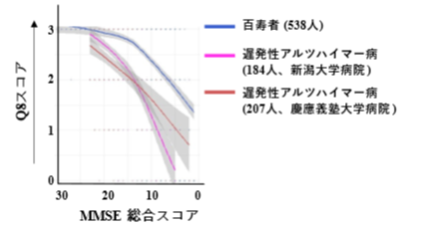

【2025森心健康運動解方】大安森林公園森林療癒免費體驗課程 アルツハイマー病患者でQ8スコアが低下していくのに対し、百寿者ではQ8スコアが後期まで保たれる(灰色: 95%信頼区間)。Q8:右手にこの紙を持ってください、それを半分に折りたたんでください、それを床に置いてくださいという一連の指示に従えるかをみる検査。MMSE(ミニメンタルステート検査)の中の1項目

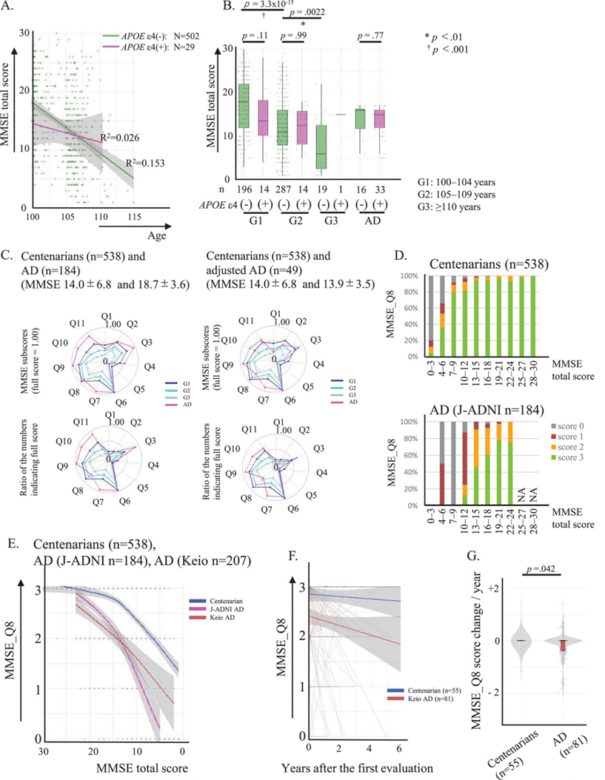

アルツハイマー病患者でQ8スコアが低下していくのに対し、百寿者ではQ8スコアが後期まで保たれる(灰色: 95%信頼区間)。Q8:右手にこの紙を持ってください、それを半分に折りたたんでください、それを床に置いてくださいという一連の指示に従えるかをみる検査。MMSE(ミニメンタルステート検査)の中の1項目 百歳以上の高齢者とアルツハイマー病(AD)患者のMMSEサブスケールスコアの比較。(A) サブスケールに欠陥のない531人の百歳以上の高齢者のMMSE合計スコアは、各診察時のAPOE ε4の有無に基づいて算出された。100歳を超える高齢者においては、診察時の年齢とMMSE合計スコアの間に負の相関が認められた。R 2係数は、 APOE ε4の有無でそれぞれ0.026と0.153であった。灰色の領域は95%信頼区間(CI)を表す。調整済みR 2値はlm関数を用いて示されている。

百歳以上の高齢者とアルツハイマー病(AD)患者のMMSEサブスケールスコアの比較。(A) サブスケールに欠陥のない531人の百歳以上の高齢者のMMSE合計スコアは、各診察時のAPOE ε4の有無に基づいて算出された。100歳を超える高齢者においては、診察時の年齢とMMSE合計スコアの間に負の相関が認められた。R 2係数は、 APOE ε4の有無でそれぞれ0.026と0.153であった。灰色の領域は95%信頼区間(CI)を表す。調整済みR 2値はlm関数を用いて示されている。 新しいAIエージェントは、大規模言語モデルの創造性と自動評価者を組み合わせることで、数学とコンピューティングの実用的なアプリケーションのためのアルゴリズムを進化させます。

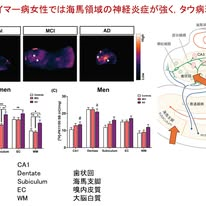

新しいAIエージェントは、大規模言語モデルの創造性と自動評価者を組み合わせることで、数学とコンピューティングの実用的なアプリケーションのためのアルゴリズムを進化させます。 アルツハイマー病(AD)は女性に多く,また病態の進行が速い傾向にあることが知られています.日本人においても女性に多く,認知機能低下の進行も女性で速い傾向が報告されています.久山町研究などの疫学データにより,この性差は単に寿命の長さによるものではなく,生物学的な違いが関与している可能性が指摘されています.また,APOE遺伝子ε4保有による発症リスクは女性でより高いことも知られています.最近,報告された欧米の2つの研究は,ADの性差の根底に「神経炎症・自然免疫応答の性差」が関与していることを示しています.

アルツハイマー病(AD)は女性に多く,また病態の進行が速い傾向にあることが知られています.日本人においても女性に多く,認知機能低下の進行も女性で速い傾向が報告されています.久山町研究などの疫学データにより,この性差は単に寿命の長さによるものではなく,生物学的な違いが関与している可能性が指摘されています.また,APOE遺伝子ε4保有による発症リスクは女性でより高いことも知られています.最近,報告された欧米の2つの研究は,ADの性差の根底に「神経炎症・自然免疫応答の性差」が関与していることを示しています. ★gooブログのサービス終了に伴い,Hatena Blogに引っ越しをしました(https://pkcdelta.hatenablog.com/).gooブログにアクセスいただくと,引っ越し先に自動で移動します.gooブログでは,ブログ開設から20年(7512日)お世話になりました.1387記事を執筆し,トータル閲覧数1178万1128PV,トータル訪問数551万3039回とのことです.本当に多くの方々にご覧いただき,どうもありがとうございました.今後ともどうぞ宜しくお願いいたします.

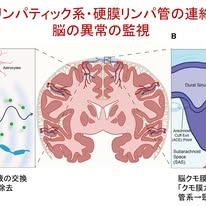

★gooブログのサービス終了に伴い,Hatena Blogに引っ越しをしました(https://pkcdelta.hatenablog.com/).gooブログにアクセスいただくと,引っ越し先に自動で移動します.gooブログでは,ブログ開設から20年(7512日)お世話になりました.1387記事を執筆し,トータル閲覧数1178万1128PV,トータル訪問数551万3039回とのことです.本当に多くの方々にご覧いただき,どうもありがとうございました.今後ともどうぞ宜しくお願いいたします. 私たちの脳は,これまで免疫系から独立していると考えられていました.しかし近年の研究により,脳内の老廃物を排出する仕組みとして,グリンパティック系(glymphatic system)および硬膜リンパ管(meningeal lymphatics)が存在することが明らかになり,脳と免疫系が密接に関連していることが分かってきました.Immunity誌に,米国ワシントン大学の2人の教授が総説を発表し,これらの新たな知見をベースとして「脳免疫コード(brain immune code)」なる新たな概念を提唱しています.

私たちの脳は,これまで免疫系から独立していると考えられていました.しかし近年の研究により,脳内の老廃物を排出する仕組みとして,グリンパティック系(glymphatic system)および硬膜リンパ管(meningeal lymphatics)が存在することが明らかになり,脳と免疫系が密接に関連していることが分かってきました.Immunity誌に,米国ワシントン大学の2人の教授が総説を発表し,これらの新たな知見をベースとして「脳免疫コード(brain immune code)」なる新たな概念を提唱しています. 近森病院 細見直永部長,高知大学 松下拓也教授に貴重な機会をいただき,標題の講演をさせていただきました.昨年の7月に日本脳血管・認知症学会にて同じタイトルで大会長講演をさせていただきましたが,この10ヶ月の研究の大きな進歩を踏まえアップデートしました.具体的には以下の項目を追加しました.よろしければご覧ください.

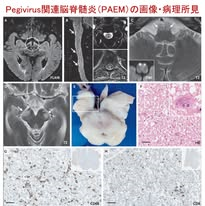

近森病院 細見直永部長,高知大学 松下拓也教授に貴重な機会をいただき,標題の講演をさせていただきました.昨年の7月に日本脳血管・認知症学会にて同じタイトルで大会長講演をさせていただきましたが,この10ヶ月の研究の大きな進歩を踏まえアップデートしました.具体的には以下の項目を追加しました.よろしければご覧ください. 最新号のNew Eng J Med誌の短報に,ドイツのCharité大学を中心とするチームが,ヒトペギウイルス1型(HPgV-1)による新たな中枢神経感染症「Pegivirus関連脳脊髄炎(Pegivirus-associated encephalomyelitis;PAEM)」を報告しています.免疫抑制状態にある4名の患者が進行性の視神経障害と脊髄障害を呈し,全例の脳脊髄液からHPgV-1(human pegivirus type 1)RNAが検出され,さらに死亡した2例では剖検脳および脊髄組織からも高ウイルス量が確認されました(これに対して,疾患対照として解析された脳炎患者100例の脳脊髄液からは検出されませんでした).これまでHPgV-1は無症候性の持続感染ウイルスと考えられてきましたが,中枢神経系における複製と病原性が示されたのは今回が初めてとなります.

最新号のNew Eng J Med誌の短報に,ドイツのCharité大学を中心とするチームが,ヒトペギウイルス1型(HPgV-1)による新たな中枢神経感染症「Pegivirus関連脳脊髄炎(Pegivirus-associated encephalomyelitis;PAEM)」を報告しています.免疫抑制状態にある4名の患者が進行性の視神経障害と脊髄障害を呈し,全例の脳脊髄液からHPgV-1(human pegivirus type 1)RNAが検出され,さらに死亡した2例では剖検脳および脊髄組織からも高ウイルス量が確認されました(これに対して,疾患対照として解析された脳炎患者100例の脳脊髄液からは検出されませんでした).これまでHPgV-1は無症候性の持続感染ウイルスと考えられてきましたが,中枢神経系における複製と病原性が示されたのは今回が初めてとなります. 「医学のあゆみ」誌の最新号(https://amzn.to/4mbk1C0)で,機能性神経障害(FND)の特集が組まれました.歴史的に,ヒステリー,心因性疾患,解離性障害,転換性障害,身体表現性障害,心気症,詐病などと呼ばれてきた疾患です.この特集号を企画された園生雅弘教授の巻頭言に,「ヒステリーってほとんどいないよね.皆詐病でしょう?」「ヒステリーは精神科で見なくなったと思ったら,みんな脳神経内科にかかっていたのか!」というある精神科医の言葉が紹介されています.この疾患の近年の状況を象徴していますが,一方で「脳神経内科医も精神疾患と思っているので真面目に対処も治療も考えることなく,ただ持て余すのみであった」と書かれています.しかし21世紀に入って,この状況に脳神経内科において革新的変化が起こり,現在も進行中です.園生教授がご執筆された「FNDの歴史と近年の革命的変化」では,この流れを歴史的かつ体系的に論じておられます.

「医学のあゆみ」誌の最新号(https://amzn.to/4mbk1C0)で,機能性神経障害(FND)の特集が組まれました.歴史的に,ヒステリー,心因性疾患,解離性障害,転換性障害,身体表現性障害,心気症,詐病などと呼ばれてきた疾患です.この特集号を企画された園生雅弘教授の巻頭言に,「ヒステリーってほとんどいないよね.皆詐病でしょう?」「ヒステリーは精神科で見なくなったと思ったら,みんな脳神経内科にかかっていたのか!」というある精神科医の言葉が紹介されています.この疾患の近年の状況を象徴していますが,一方で「脳神経内科医も精神疾患と思っているので真面目に対処も治療も考えることなく,ただ持て余すのみであった」と書かれています.しかし21世紀に入って,この状況に脳神経内科において革新的変化が起こり,現在も進行中です.園生教授がご執筆された「FNDの歴史と近年の革命的変化」では,この流れを歴史的かつ体系的に論じておられます. アミロイドβを標的とした抗体薬レカネマブは,アルツハイマー病による軽度認知障害(MCI)および軽度認知症の治療薬として臨床応用されています.JAMA Neurology誌にワシントン大学から,治療を導入した234名の治療後の経過を検討した研究が報告されています.

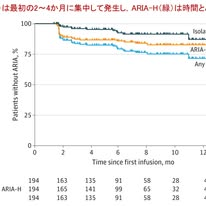

アミロイドβを標的とした抗体薬レカネマブは,アルツハイマー病による軽度認知障害(MCI)および軽度認知症の治療薬として臨床応用されています.JAMA Neurology誌にワシントン大学から,治療を導入した234名の治療後の経過を検討した研究が報告されています. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)に対する治療として近年,複数の新たな試みが進行中です.最新号のLancet誌に,低用量のインターロイキン2をリルゾールに追加して皮下注する新たな免疫療法の有効性と安全性を検証した多施設共同第2b相二重盲検無作為化プラセボ対照試験(MIROCALS試験)がフランスから報告されました.この薬剤が選択された背景には,ALSの病態における免疫異常と神経炎症の関与があります.なかでも,自己免疫の制御に重要なCD4⁺CD25⁺FOXP3⁺制御性T細胞(いわゆるTregs;免疫のブレーキ役)の数および機能の低下がALSの進行や重症度と相関することが報告されており,Tregsを標的とした治療戦略が注目されたわけです.IL-2は,Tregsの増殖と維持に不可欠なサイトカインであり,その低用量使用によりエフェクターT細胞を刺激せず,選択的にTregsを増加させることが可能とされています(エフェクターT細胞まで刺激されると,サイトカイン放出やミクログリアなどの活性化が起きてしまいます).この治療戦略はすでにSLEや1型糖尿病などでも検討されており,ALSへの応用が期待されていたそうです.

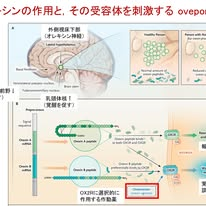

筋萎縮性側索硬化症(ALS)に対する治療として近年,複数の新たな試みが進行中です.最新号のLancet誌に,低用量のインターロイキン2をリルゾールに追加して皮下注する新たな免疫療法の有効性と安全性を検証した多施設共同第2b相二重盲検無作為化プラセボ対照試験(MIROCALS試験)がフランスから報告されました.この薬剤が選択された背景には,ALSの病態における免疫異常と神経炎症の関与があります.なかでも,自己免疫の制御に重要なCD4⁺CD25⁺FOXP3⁺制御性T細胞(いわゆるTregs;免疫のブレーキ役)の数および機能の低下がALSの進行や重症度と相関することが報告されており,Tregsを標的とした治療戦略が注目されたわけです.IL-2は,Tregsの増殖と維持に不可欠なサイトカインであり,その低用量使用によりエフェクターT細胞を刺激せず,選択的にTregsを増加させることが可能とされています(エフェクターT細胞まで刺激されると,サイトカイン放出やミクログリアなどの活性化が起きてしまいます).この治療戦略はすでにSLEや1型糖尿病などでも検討されており,ALSへの応用が期待されていたそうです. 第66回日本神経学会学術大会3日目,睡眠医学研究の第一人者,筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構(WPI-IIIS)機構長の柳沢正史先生のご講演を拝聴しました.①起立性調節障害の多くは睡眠相後退症候群であること,②ノンレム睡眠中の一時的なドーパミン濃度の上昇(dopamine surge)が扁桃体の賦活を引き起こし,それがレム睡眠の開始に不可欠であること,③睡眠不足は認知症,心疾患,肥満等につながること,④人は自分が眠れているかどうかを正しく判断することはできないこと(睡眠誤認)など大変勉強になりました.柳沢先生は覚醒の維持に関わる神経ペプチド,オレキシンを発見されたことでも有名ですが,これに関連してナルコレプシー1型の治療のお話もありました.

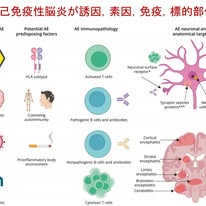

第66回日本神経学会学術大会3日目,睡眠医学研究の第一人者,筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構(WPI-IIIS)機構長の柳沢正史先生のご講演を拝聴しました.①起立性調節障害の多くは睡眠相後退症候群であること,②ノンレム睡眠中の一時的なドーパミン濃度の上昇(dopamine surge)が扁桃体の賦活を引き起こし,それがレム睡眠の開始に不可欠であること,③睡眠不足は認知症,心疾患,肥満等につながること,④人は自分が眠れているかどうかを正しく判断することはできないこと(睡眠誤認)など大変勉強になりました.柳沢先生は覚醒の維持に関わる神経ペプチド,オレキシンを発見されたことでも有名ですが,これに関連してナルコレプシー1型の治療のお話もありました. 自己免疫性脳炎(autoimmune encephalitis:AE)は特定の自己抗体が機能障害を引き起こし,記憶障害やけいれん,運動異常症,精神症状など多様な症候を呈します.早期の免疫療法によって改善が望めるものの,十分なエビデンスに基づく治療はまだ確立されていません.このため,現在,AEに対する新しい免疫療法の臨床試験が国際的に進められています.これらを分かりやすく解説した総説がNeurology誌に掲載されています.代表的な4つの試験と,なぜそれらの薬剤が選ばれたのかが理解できます.

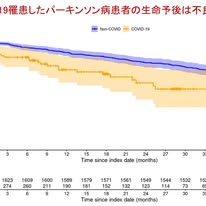

自己免疫性脳炎(autoimmune encephalitis:AE)は特定の自己抗体が機能障害を引き起こし,記憶障害やけいれん,運動異常症,精神症状など多様な症候を呈します.早期の免疫療法によって改善が望めるものの,十分なエビデンスに基づく治療はまだ確立されていません.このため,現在,AEに対する新しい免疫療法の臨床試験が国際的に進められています.これらを分かりやすく解説した総説がNeurology誌に掲載されています.代表的な4つの試験と,なぜそれらの薬剤が選ばれたのかが理解できます. 個人的にはずっと結果を知りたかった,COVID-19がパーキンソン病(PD)患者の長期的な転帰に及ぼす影響を明らかにした研究が,ついにアルバート・アインシュタイン医科大学から European Journal of Neurology 誌に報告されました.本研究では,2016年から2023年にかけて同医療圏で診療を受けたPD患者3512名のうち,COVID-19のPCR検査で陽性となった293名と陰性の1649名を比較対象とし,観察期間は最長3.5年に及んでいます.評価されたアウトカムは,全死因死亡率,主要心血管有害事象(MACE),呼吸困難,疲労,転倒など多岐にわたります.

個人的にはずっと結果を知りたかった,COVID-19がパーキンソン病(PD)患者の長期的な転帰に及ぼす影響を明らかにした研究が,ついにアルバート・アインシュタイン医科大学から European Journal of Neurology 誌に報告されました.本研究では,2016年から2023年にかけて同医療圏で診療を受けたPD患者3512名のうち,COVID-19のPCR検査で陽性となった293名と陰性の1649名を比較対象とし,観察期間は最長3.5年に及んでいます.評価されたアウトカムは,全死因死亡率,主要心血管有害事象(MACE),呼吸困難,疲労,転倒など多岐にわたります. 屋根より高い鯉のぼり🎏 ゴールデンウィーク 2日目は青空を仰ぎ、そよ風に吹かれながらの逗子PWサークル。新緑が眩しいほどキラキラ光っています。ゴールの椿公園前のお宅は今年も白・紫の藤が豪華に美しく爽やかな5月を五感で味わいました。

屋根より高い鯉のぼり🎏 ゴールデンウィーク 2日目は青空を仰ぎ、そよ風に吹かれながらの逗子PWサークル。新緑が眩しいほどキラキラ光っています。ゴールの椿公園前のお宅は今年も白・紫の藤が豪華に美しく爽やかな5月を五感で味わいました。 朝の北鎌倉 筋トレ教室 昨日の暑さは何処へやら 肌寒く雨の1日です 高齢者グループは1人ずつスクワットの動画を撮って鑑賞会(!?) 後ろに便座椅子を用意したら皆さん目線は前、お尻をひいて素晴らしい出来映えでした。 お土産に町内会で先日配布のベニバナ3鉢ずつ頂きました。 帰り道は敢えて階段コースを通って「歩くと筋トレ」。そのまま円覚寺に行きました。

朝の北鎌倉 筋トレ教室 昨日の暑さは何処へやら 肌寒く雨の1日です 高齢者グループは1人ずつスクワットの動画を撮って鑑賞会(!?) 後ろに便座椅子を用意したら皆さん目線は前、お尻をひいて素晴らしい出来映えでした。 お土産に町内会で先日配布のベニバナ3鉢ずつ頂きました。 帰り道は敢えて階段コースを通って「歩くと筋トレ」。そのまま円覚寺に行きました。 佐久ポールウォーキング協会より 5月PW駒場例会〜お疲れ様でした。 連休の最中の定例会に60名もの参加者で体験コース、健脚3コースに別れ公園内や牧場〜真っ黄色の菜の花畑の散策やらとPW闊歩でした。 公園一周が毎日の日課❓の92歳のP-ウォークに出会えたり弓道大会中でいつもより賑やかな駒場公園❗️ 次回5/19は〜東御市・八重原/明神池散策を地元の依田コーチの案内で開催です。ご参加よろしく願います🤲

佐久ポールウォーキング協会より 5月PW駒場例会〜お疲れ様でした。 連休の最中の定例会に60名もの参加者で体験コース、健脚3コースに別れ公園内や牧場〜真っ黄色の菜の花畑の散策やらとPW闊歩でした。 公園一周が毎日の日課❓の92歳のP-ウォークに出会えたり弓道大会中でいつもより賑やかな駒場公園❗️ 次回5/19は〜東御市・八重原/明神池散策を地元の依田コーチの案内で開催です。ご参加よろしく願います🤲 【暑熱順化】 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜コースは海老川ロード 今からしっかり歩き 汗をかいて 熱中症予防対策をしましょう〜 動画撮影を早めて #フォームチェック

【暑熱順化】 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜コースは海老川ロード 今からしっかり歩き 汗をかいて 熱中症予防対策をしましょう〜 動画撮影を早めて #フォームチェック 【嬉しいコメントを頂きました】 ‘24.5/1日(水)〜5/31日(金) 船橋駅前フエイエス 5F 船橋ウォーキング・ソサイエティの 活動をパネル展示しております 会員さんからのコメントが入りました 原文のまま紹介させて頂きます 〘せっかくなので、拝見しての感想を書かせていただきます。 うろ覚えのところもあるので、ご容赦いただくとして、初めての方がご覧になる折、「遠足あり」も魅力に映るだろうと思いましたが(書いてありましたよね?)、ただ集まって歩くだけではなく、スタッフの皆様のきめ細かなプランニングとご指導があることも大きな魅力であり、それを打ち出されるのも良いと思いました。 また、歩くだけではなく、ストレッチや筋トレもあり、定期的に実施している体力測定や動画撮影によるチェックの機会の提供もあることで、パフォーマンスの維持とさらなる向上に努められる点も大きな魅力だと思います。 また、毎回の活動の記録をWebで振り返れることも、かなり丁寧なフォローであり、私はありがたいと思っています。世の中には、毎回、やっておしまいで、蓄積のない活動も多いのではないでしょうか。 暑熱順化などの情報提供もありがたく、 心と身体の健やかさを目指す、総合的な活動だなあと思っているところです。 スタッフの皆様が自分達で書くのも手前味噌感があるようなら、「会員の声」として使えるところをお使いいただいたらよく、そのことで、より多くの方が、FWSの魅力を知る一助となると良いなと思った次第です。改めてスタッフの皆様、いつもありがとうございます〙 コメントが率直に嬉しいです

【嬉しいコメントを頂きました】 ‘24.5/1日(水)〜5/31日(金) 船橋駅前フエイエス 5F 船橋ウォーキング・ソサイエティの 活動をパネル展示しております 会員さんからのコメントが入りました 原文のまま紹介させて頂きます 〘せっかくなので、拝見しての感想を書かせていただきます。 うろ覚えのところもあるので、ご容赦いただくとして、初めての方がご覧になる折、「遠足あり」も魅力に映るだろうと思いましたが(書いてありましたよね?)、ただ集まって歩くだけではなく、スタッフの皆様のきめ細かなプランニングとご指導があることも大きな魅力であり、それを打ち出されるのも良いと思いました。 また、歩くだけではなく、ストレッチや筋トレもあり、定期的に実施している体力測定や動画撮影によるチェックの機会の提供もあることで、パフォーマンスの維持とさらなる向上に努められる点も大きな魅力だと思います。 また、毎回の活動の記録をWebで振り返れることも、かなり丁寧なフォローであり、私はありがたいと思っています。世の中には、毎回、やっておしまいで、蓄積のない活動も多いのではないでしょうか。 暑熱順化などの情報提供もありがたく、 心と身体の健やかさを目指す、総合的な活動だなあと思っているところです。 スタッフの皆様が自分達で書くのも手前味噌感があるようなら、「会員の声」として使えるところをお使いいただいたらよく、そのことで、より多くの方が、FWSの魅力を知る一助となると良いなと思った次第です。改めてスタッフの皆様、いつもありがとうございます〙 コメントが率直に嬉しいです 2024.5.3〜4 活動記録 ☺︎青空ポールウォーキング 9名 ☺︎活き活き中屋敷デュアルエクササイズ 14名 ☺︎相模原市文化協会祭ポンポン準備 ☺︎相模原市文化協会祭練習用音源作成

2024.5.3〜4 活動記録 ☺︎青空ポールウォーキング 9名 ☺︎活き活き中屋敷デュアルエクササイズ 14名 ☺︎相模原市文化協会祭ポンポン準備 ☺︎相模原市文化協会祭練習用音源作成 すっかり忘れていたけど、WBSで取り上げられたんだった😊

すっかり忘れていたけど、WBSで取り上げられたんだった😊 雨☔ 雨🌂 雨☔ のため広町緑地の楽しみにしていた大桐の花ツアーは中止。行政センターで座学とPWストレッチ・筋トレと俄スマホLINE教室※に変更になってしまいました。 来年こそは👊✨ 写真は雨に濡れた庭の花達 ※ グループLINEの場合 コメントをいれなくても誰の既読かわかる方法について

雨☔ 雨🌂 雨☔ のため広町緑地の楽しみにしていた大桐の花ツアーは中止。行政センターで座学とPWストレッチ・筋トレと俄スマホLINE教室※に変更になってしまいました。 来年こそは👊✨ 写真は雨に濡れた庭の花達 ※ グループLINEの場合 コメントをいれなくても誰の既読かわかる方法について 今年度より、岩手医科大学の非常勤講師に就任しました!今日は、初の授業。教師を目指した時期もあるので、感慨深いです。 1年生を担当しましたが、わ、若い! 普段、中高年の指導が多いので、逆に緊張。 ひとまず初回の講義、無事終えて、ホッ✨

今年度より、岩手医科大学の非常勤講師に就任しました!今日は、初の授業。教師を目指した時期もあるので、感慨深いです。 1年生を担当しましたが、わ、若い! 普段、中高年の指導が多いので、逆に緊張。 ひとまず初回の講義、無事終えて、ホッ✨ 20240509。 ポールウォーキング。 桜の小径〜つる舞の里歴史資料館。 雨上がり、行ける人だけで決行‼️

20240509。 ポールウォーキング。 桜の小径〜つる舞の里歴史資料館。 雨上がり、行ける人だけで決行‼️ 【天気予報を信じて】 2024/5/9 ジェットコースターみたいな天気です 朝は寒い雨 天気回復を願って集合! 「来て良かった〜」と 嬉しい声が聞けました〜♬ 動画撮影&この夏の熱中症対策 (暑熱馴化パネル説明) チームワークバッチリで進行! (動画撮影はいつも喜ばれます) (*^^*) \(^o^)/ #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜行田公園 #歩容はどうかなと動画撮影 #暑熱馴化で熱中症予防です

【天気予報を信じて】 2024/5/9 ジェットコースターみたいな天気です 朝は寒い雨 天気回復を願って集合! 「来て良かった〜」と 嬉しい声が聞けました〜♬ 動画撮影&この夏の熱中症対策 (暑熱馴化パネル説明) チームワークバッチリで進行! (動画撮影はいつも喜ばれます) (*^^*) \(^o^)/ #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜行田公園 #歩容はどうかなと動画撮影 #暑熱馴化で熱中症予防です 🐎 🎠 ? 渋谷PW教室が終わってニトリで母の施設のための買い物をして駅に向かう途中で 遭遇! 競馬会のイベントだったようです🎪 お花を貰ったり 馬にのせて貰ったり にわか 渋谷遊園地でした♪

🐎 🎠 ? 渋谷PW教室が終わってニトリで母の施設のための買い物をして駅に向かう途中で 遭遇! 競馬会のイベントだったようです🎪 お花を貰ったり 馬にのせて貰ったり にわか 渋谷遊園地でした♪ 【チョコザップのピラティス】 ピラティスマシン導入と聞いて、 再入会キャンペーンでチョコザップ復帰!今日ピラティスしてきましたよ😊 正直、リフォーマー(ピラティスマシン)を使った事ないと最初はかなり戸惑うと思うけど、慣れれば簡単! 経験者にはとてもお得!(自分はリフォーマー経験者) マシントレーニングより効率良いですよ。 ピラティスは元々リハビリの為にできた運動法。自分には合ってます! マシンピラティスに興味がある人はどうぞ! 5/15まで入会キャンペーン中 私の友達紹介コード「THI8862I」を入れて契約すると毎月300円OFF! RIZAP監修の24時間ジムchocoZAP ▼今すぐチェックする https://chocozap.jp https://second-effort.com/gym/chocozap-pilates/

【チョコザップのピラティス】 ピラティスマシン導入と聞いて、 再入会キャンペーンでチョコザップ復帰!今日ピラティスしてきましたよ😊 正直、リフォーマー(ピラティスマシン)を使った事ないと最初はかなり戸惑うと思うけど、慣れれば簡単! 経験者にはとてもお得!(自分はリフォーマー経験者) マシントレーニングより効率良いですよ。 ピラティスは元々リハビリの為にできた運動法。自分には合ってます! マシンピラティスに興味がある人はどうぞ! 5/15まで入会キャンペーン中 私の友達紹介コード「THI8862I」を入れて契約すると毎月300円OFF! RIZAP監修の24時間ジムchocoZAP ▼今すぐチェックする https://chocozap.jp https://second-effort.com/gym/chocozap-pilates/ 東御市のwalkイベントに参加して来ました。他所のイベント参加は数年ぶりで気ら〜くな時間を過ごさせて頂きました〜ww 「雷電」の道の駅や生家を訪れるコースで参加者約150名/7km・2時間のウォークでした。 来年も有るそうです〜❗️

東御市のwalkイベントに参加して来ました。他所のイベント参加は数年ぶりで気ら〜くな時間を過ごさせて頂きました〜ww 「雷電」の道の駅や生家を訪れるコースで参加者約150名/7km・2時間のウォークでした。 来年も有るそうです〜❗️ ポールdeウォーク推進コーディネーター養成講座札幌会場!! 13名のコーディネーターが誕生しました☺️ 北の大地で新たな展開が始まります‼️

ポールdeウォーク推進コーディネーター養成講座札幌会場!! 13名のコーディネーターが誕生しました☺️ 北の大地で新たな展開が始まります‼️ LINK国立のリレーチームです。午後からのポールdeエクササイズのメンバーもいます。午後から顔を洗って(稼業から足も洗って)チームを引っ張ってくれました。流石疲れ知らずで感心尊敬!

LINK国立のリレーチームです。午後からのポールdeエクササイズのメンバーもいます。午後から顔を洗って(稼業から足も洗って)チームを引っ張ってくれました。流石疲れ知らずで感心尊敬! Team DOing 今年も「LINKくにたち」 で楽しませていただきました。 メンバーも増えてとても活気ある楽しいチームになりました😃 みんな愉快な時遊人🥰 北海道から、新潟からも参加してくれるパワー溢れるメンバーです。 みんなで楽しいことを企画しましょう😃仲間募集中です♪ #LINKくにたち #TeamDOing #楽しい仲間たち

Team DOing 今年も「LINKくにたち」 で楽しませていただきました。 メンバーも増えてとても活気ある楽しいチームになりました😃 みんな愉快な時遊人🥰 北海道から、新潟からも参加してくれるパワー溢れるメンバーです。 みんなで楽しいことを企画しましょう😃仲間募集中です♪ #LINKくにたち #TeamDOing #楽しい仲間たち 佐久ポールウォーキング協会より 佐久市保健補導員会のブロック研修会〜 今年も始まりました。 2年@の任期で「健康」についての活動の中で、ポール使ったウォーキング体験をしPWを知って普及させて貰う企画です。 5月中に総勢700名(実質受講者約400名)14会場を3コーチで廻ります。各会場殆ど初めての方ばかりでコーチングのしがいのある体験会です。

佐久ポールウォーキング協会より 佐久市保健補導員会のブロック研修会〜 今年も始まりました。 2年@の任期で「健康」についての活動の中で、ポール使ったウォーキング体験をしPWを知って普及させて貰う企画です。 5月中に総勢700名(実質受講者約400名)14会場を3コーチで廻ります。各会場殆ど初めての方ばかりでコーチングのしがいのある体験会です。 「UR幸町ポールウォーキング体験会」 2024/5/14 渡邊東コーチ(日本ポールウォーキングマスターコーチプロ)に引き継いで初めての体験会。 伝えたい気持がビンビン 渡邊コーチの熱気が溢れる体験会になりました。