「健康長寿を目指すのであれば、歩数(+中強度活動15~20分)の確保に加え、脳や免疫系の若さを保つこと!」

今月の関連学術ニュースは、歩数と健康リスク、臓器の老化と健康リスクについての最新の研究成果の紹介と岐阜大学医学部下畑先生からの最新医学情報です。

1.2025年8月の活動状況

・田村 芙美子さんの投稿

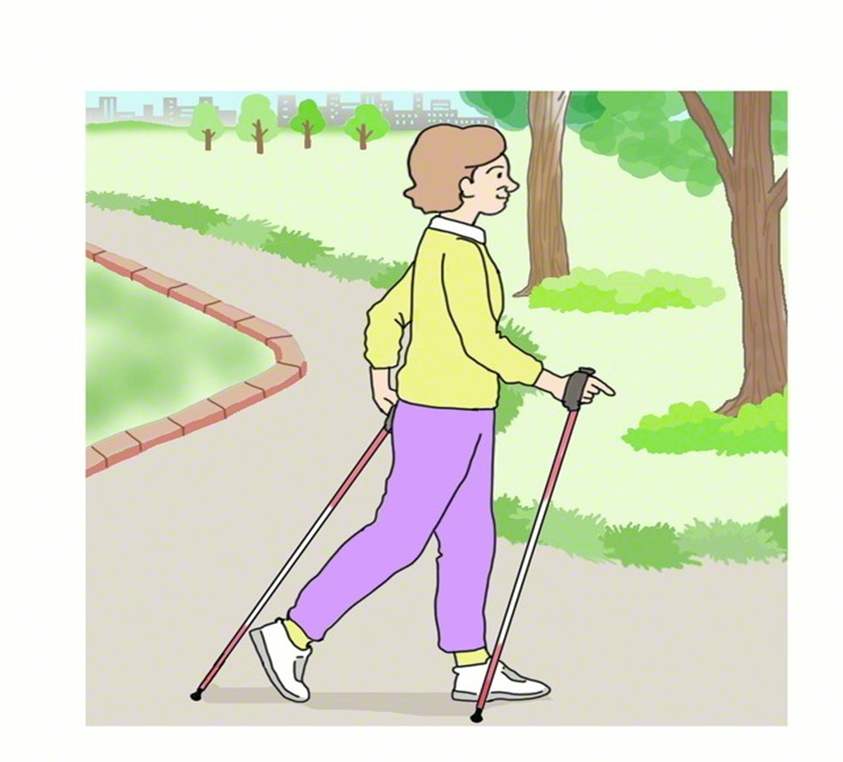

8/1 今日から8月「葉月」。「葉落月(はおちづき)」が転じて「葉月」といわれるそう。 今朝はまさに葉が散る秋のように涼しく(朝だけ)、ネッククーラーは不要かとoffにしたまま首にかけて出掛けました(事件はコメ欄)。渋谷教室では、夕べのzoomのポールを持った場合、持たない場合の歩幅をチェックしてみました。皆さんに前回練習したローリング歩行(!)で歩いて貰いました。ポール有の方が全員歩幅広くなりました。平均4cmも!膝が人工関節の方もポールがあると安心して踏み出せるとの感想でした。ヨシ!

8/1 今日から8月「葉月」。「葉落月(はおちづき)」が転じて「葉月」といわれるそう。 今朝はまさに葉が散る秋のように涼しく(朝だけ)、ネッククーラーは不要かとoffにしたまま首にかけて出掛けました(事件はコメ欄)。渋谷教室では、夕べのzoomのポールを持った場合、持たない場合の歩幅をチェックしてみました。皆さんに前回練習したローリング歩行(!)で歩いて貰いました。ポール有の方が全員歩幅広くなりました。平均4cmも!膝が人工関節の方もポールがあると安心して踏み出せるとの感想でした。ヨシ!

・スマイルチームさんの投稿

スマイルチーム8月恒例 日本赤十字社 救急法短期講習 胸骨圧迫➕AEDセミナー 今年も多くの学びを得ることができました。 セミナーの目的 #人命を助ける #自分にできることは何か?を知ることができる #家族を守るためにできること #遭遇してしまった時にできるようにしておく 等々 訓練は本当に大事。 毎年受講してても毎年学びがある。 講師の先生ありがとうございました。 受講された皆さん *教科書を見直しておきましょう *AEDが家の近所のどこにあるか知っておきましょう *今いる場所を説明できる目印があることを常に気にしておきましょう(電信柱 目印になる建物等) *外出の際は身分がわかるものを必ず持ち歩きましょう お疲れ様でした。 また来年ね。 動画は改めて投稿します。 #スマイルチーム #健康普及活動 #日本赤十字社 #救急法短期講習 #胸骨圧迫 #AED #松田直樹を忘れない 松田直樹は2011サッカー練習中に倒れ8/4にその若い命は空へ。そこにはAEDがありませんでした。もしそこに AEDがあったなら、マツは今でもピッチの上を走り回っていたかもしれません。 #記録 #20250801

スマイルチーム8月恒例 日本赤十字社 救急法短期講習 胸骨圧迫➕AEDセミナー 今年も多くの学びを得ることができました。 セミナーの目的 #人命を助ける #自分にできることは何か?を知ることができる #家族を守るためにできること #遭遇してしまった時にできるようにしておく 等々 訓練は本当に大事。 毎年受講してても毎年学びがある。 講師の先生ありがとうございました。 受講された皆さん *教科書を見直しておきましょう *AEDが家の近所のどこにあるか知っておきましょう *今いる場所を説明できる目印があることを常に気にしておきましょう(電信柱 目印になる建物等) *外出の際は身分がわかるものを必ず持ち歩きましょう お疲れ様でした。 また来年ね。 動画は改めて投稿します。 #スマイルチーム #健康普及活動 #日本赤十字社 #救急法短期講習 #胸骨圧迫 #AED #松田直樹を忘れない 松田直樹は2011サッカー練習中に倒れ8/4にその若い命は空へ。そこにはAEDがありませんでした。もしそこに AEDがあったなら、マツは今でもピッチの上を走り回っていたかもしれません。 #記録 #20250801

・中村 理さんの投稿

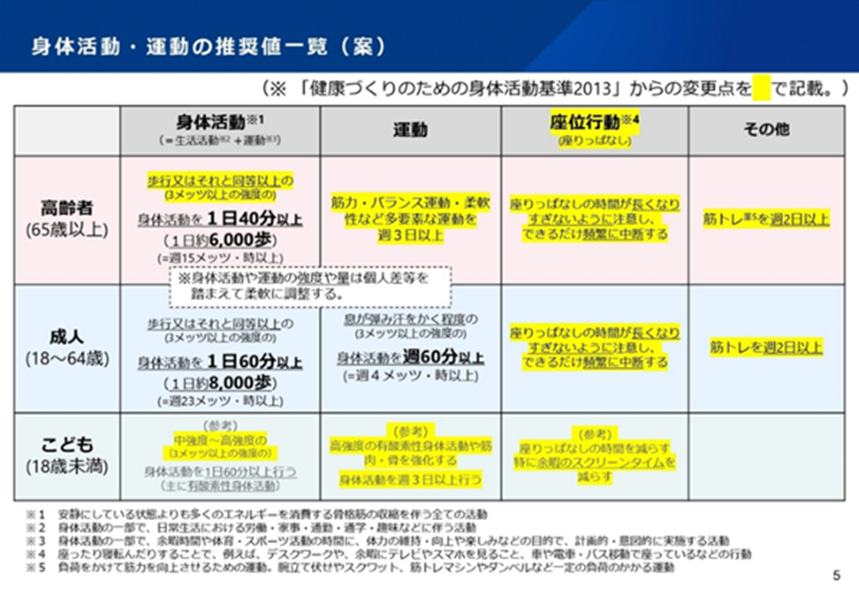

佐久ポールウォーキング協会より 8/3PW駒場例会〜 8/1長野県の男女健康寿命No,1の発表も有り、暑さに負けず集まったP-Walkerの皆さん❗️ 公園〜牧場といつもの木陰や並木道の闊歩集団でした。 隣は熱を逃れての水浴び集団〜ww

佐久ポールウォーキング協会より 8/3PW駒場例会〜 8/1長野県の男女健康寿命No,1の発表も有り、暑さに負けず集まったP-Walkerの皆さん❗️ 公園〜牧場といつもの木陰や並木道の闊歩集団でした。 隣は熱を逃れての水浴び集団〜ww

・田村 芙美子さんの投稿

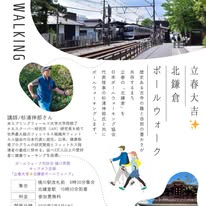

8/6 朝8時15分 広島からの中継を観ました。小学生と県知事さんのお話は胸を打ちました。それにしても現地は暑かったでしょう。午前中の北鎌倉町内会公会堂はクラーで涼しく快適な運動空間でした。が、1歩外に出るとサウナ状態。異常なくらいの陽射しと気温にメンバー皆さんの往復道中が心配になりました。来週はお盆休み。

8/6 朝8時15分 広島からの中継を観ました。小学生と県知事さんのお話は胸を打ちました。それにしても現地は暑かったでしょう。午前中の北鎌倉町内会公会堂はクラーで涼しく快適な運動空間でした。が、1歩外に出るとサウナ状態。異常なくらいの陽射しと気温にメンバー皆さんの往復道中が心配になりました。来週はお盆休み。

・杉浦 伸郎さんの投稿

鶴岡八幡宮ぼんぼり祭り。 鎌倉にゆかりのある著名人の書画がぼんぼりに仕立てられ、参道に並びます。夕刻になると明かりが灯され幻想的な空間が広がります。 それにしても年々暑くなっていますね。この先が思いやられます。 皆さん、Stay cool!

鶴岡八幡宮ぼんぼり祭り。 鎌倉にゆかりのある著名人の書画がぼんぼりに仕立てられ、参道に並びます。夕刻になると明かりが灯され幻想的な空間が広がります。 それにしても年々暑くなっていますね。この先が思いやられます。 皆さん、Stay cool!

・田村 芙美子さんの投稿

8/8 立秋翌朝の秋の風に吹かれて湘南ライン(小金井行き)で渋谷まで。渋谷も思ったより爽やかな風で、スタジオの冷房は寒く感じるほどでした。 今日はフレイル予防の運動を中心にお盆休みにトレーニングして頂きたい2種のテーマを練習して解散。お昼から所用で三軒茶屋へ移動し夕方帰鎌しました。ネッククーラーのお陰かアマゾン熱を感じない1日でした。 数年手をつけなかったブロック塀をいよいよ解体の見積り2ヵ所依頼しました。塀は透け透けで中が見える方が安全?!地震等で倒壊すると通行人に危険ということで鎌倉市では以前から取り壊すようにとのお触れが出ています。

8/8 立秋翌朝の秋の風に吹かれて湘南ライン(小金井行き)で渋谷まで。渋谷も思ったより爽やかな風で、スタジオの冷房は寒く感じるほどでした。 今日はフレイル予防の運動を中心にお盆休みにトレーニングして頂きたい2種のテーマを練習して解散。お昼から所用で三軒茶屋へ移動し夕方帰鎌しました。ネッククーラーのお陰かアマゾン熱を感じない1日でした。 数年手をつけなかったブロック塀をいよいよ解体の見積り2ヵ所依頼しました。塀は透け透けで中が見える方が安全?!地震等で倒壊すると通行人に危険ということで鎌倉市では以前から取り壊すようにとのお触れが出ています。

・スマイルチームさんの投稿

スマイルリズムエクササイズ上鶴間 20250808 この日の最高齢は88歳🤩

スマイルリズムエクササイズ上鶴間 20250808 この日の最高齢は88歳🤩

・校條 諭さんの投稿

真夏の気まポ(気ままにポール歩き) 午後6時に集合して、主に住宅地のコース(いつもより短い約4km)を2本のポールで歩きました。 集合時点の気温29度(たぶん)。もう少し風があってほしかったですが、快適に歩けました。 JR荻窪駅西口→すずらん通り→天祖神社・神明中学→杉並公会堂→衛生病院(東京衛生アドベンチスト病院)→教会通り→ダナン町 大半の人は後方押し出しスタイル(4点駆動)のノルディックウォーキング、足を痛めて“リハビリ”中の人は4点支持のポールウォーキング。 ベトナム中部料理の「ダナン町」でカンパイしました。

真夏の気まポ(気ままにポール歩き) 午後6時に集合して、主に住宅地のコース(いつもより短い約4km)を2本のポールで歩きました。 集合時点の気温29度(たぶん)。もう少し風があってほしかったですが、快適に歩けました。 JR荻窪駅西口→すずらん通り→天祖神社・神明中学→杉並公会堂→衛生病院(東京衛生アドベンチスト病院)→教会通り→ダナン町 大半の人は後方押し出しスタイル(4点駆動)のノルディックウォーキング、足を痛めて“リハビリ”中の人は4点支持のポールウォーキング。 ベトナム中部料理の「ダナン町」でカンパイしました。

・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿

🎉 台灣健走杖運動推廣協會 🤝 志工服務隊 📅 2025年3月 正式成立! 我們熱愛健走杖 👣 我們相信健康與公益可以一起走 💪 現在,誠摯邀請你加入我們的行列, 一起用行動支持協會活動、推廣健走杖運動, 服務社區、幫助更多需要的人!🌿 📌 歡迎大家 一起來!

🎉 台灣健走杖運動推廣協會 🤝 志工服務隊 📅 2025年3月 正式成立! 我們熱愛健走杖 👣 我們相信健康與公益可以一起走 💪 現在,誠摯邀請你加入我們的行列, 一起用行動支持協會活動、推廣健走杖運動, 服務社區、幫助更多需要的人!🌿 📌 歡迎大家 一起來!

・柳澤 光宏さんの投稿

昨日は佐久市の花火大会。雨降らずに良かった!この花火大会は真上に上がるので、河原に寝そべって見るぐらいです。間近に花火を体感できる田舎ならではの花火大会でお勧めです(^^) 今日は送り盆を済ませ会社で一仕事。なかなか進まない。言語化って難しい(TT) 長女も帰省してきて賑やかな夏休みでした。今年はゴルフに行かず、家族で一泊二日エクシブ蓼科へ!ホテルから誕生月とのことでサプライズ。お休みも終了ですね〜。

昨日は佐久市の花火大会。雨降らずに良かった!この花火大会は真上に上がるので、河原に寝そべって見るぐらいです。間近に花火を体感できる田舎ならではの花火大会でお勧めです(^^) 今日は送り盆を済ませ会社で一仕事。なかなか進まない。言語化って難しい(TT) 長女も帰省してきて賑やかな夏休みでした。今年はゴルフに行かず、家族で一泊二日エクシブ蓼科へ!ホテルから誕生月とのことでサプライズ。お休みも終了ですね〜。

・中村 理さんの投稿

佐久ポールウォーキング協会より 「虚空蔵山PW散策」 お盆休みの最終日は道の駅「ヘルシーテラス佐久南」駐車場をお借りし、見晴らし展望台を目指しての里山巡り❗️ 50名越えの参加者(遠くは飯綱町より参加)で熊🐻注意⚠️⚠️⚠️の看板横目にの闊歩でした‼️

佐久ポールウォーキング協会より 「虚空蔵山PW散策」 お盆休みの最終日は道の駅「ヘルシーテラス佐久南」駐車場をお借りし、見晴らし展望台を目指しての里山巡り❗️ 50名越えの参加者(遠くは飯綱町より参加)で熊🐻注意⚠️⚠️⚠️の看板横目にの闊歩でした‼️

・佐藤珠美さんの投稿

8月19日一本柳ウォーキング倶楽部 今回から活動日が火曜日になりました。 佐久市の予想最高気温35℃🥵 そんな日は迷わず、県立武道館へ移動です🚗 会員さんと共に Japanese Walkingの言葉の意味を噛み締めました。

8月19日一本柳ウォーキング倶楽部 今回から活動日が火曜日になりました。 佐久市の予想最高気温35℃🥵 そんな日は迷わず、県立武道館へ移動です🚗 会員さんと共に Japanese Walkingの言葉の意味を噛み締めました。

・田村 芙美子さんの投稿

8/20 朝の鎌倉駅ホームは風が涼しく気持ち良く外出できました。北鎌倉まで1駅を歩かず熱中症を避け シニアは電車に乗ります。北鎌沿線の尾根岩盤前をポールウォーキングで市場公会堂へ。万博に行ってきたメンバーサンからお土産話!

8/20 朝の鎌倉駅ホームは風が涼しく気持ち良く外出できました。北鎌倉まで1駅を歩かず熱中症を避け シニアは電車に乗ります。北鎌沿線の尾根岩盤前をポールウォーキングで市場公会堂へ。万博に行ってきたメンバーサンからお土産話!

・遠藤 恵子さんの投稿

介護予防運動教室⇒今から加圧トレーニングセッション✨ 50代からの体づくりは “美しく・しなやかに”がテーマ!! 短時間・低負荷で効率的に、 筋力アップ・代謝UP・美姿勢へ!! 年齢を理由に諦めない! 今がいちばん輝く自分をつくりましょう🌸

介護予防運動教室⇒今から加圧トレーニングセッション✨ 50代からの体づくりは “美しく・しなやかに”がテーマ!! 短時間・低負荷で効率的に、 筋力アップ・代謝UP・美姿勢へ!! 年齢を理由に諦めない! 今がいちばん輝く自分をつくりましょう🌸

・田村 芙美子さんの投稿

8/22 明日は24節季の処暑、暑さの峠を越した頃といいますが まだまだ暫く峠の上に滞在しているようです。お盆休みを挟んで2週間ぶりに渋谷の皆さんと室内ポールウォーキング。今日は会館の非常階段を利用して 階段昇降とステップエクササイズを2種。階段室は冷房がないので南国🌴トレーニング状態でした☀️😵💦毎日続けると良い筋トレになりますね。いつまでも自分の脚で歩けるように。

8/22 明日は24節季の処暑、暑さの峠を越した頃といいますが まだまだ暫く峠の上に滞在しているようです。お盆休みを挟んで2週間ぶりに渋谷の皆さんと室内ポールウォーキング。今日は会館の非常階段を利用して 階段昇降とステップエクササイズを2種。階段室は冷房がないので南国🌴トレーニング状態でした☀️😵💦毎日続けると良い筋トレになりますね。いつまでも自分の脚で歩けるように。

・遠藤 恵子さんの投稿

本日‼️ 【ポールウォーキングベーシックコーチ資格取得講座】開催です! #ポールウォーキング #ポールウォーキングベーシックコーチ #資格取得講座 #福岡県

本日‼️ 【ポールウォーキングベーシックコーチ資格取得講座】開催です! #ポールウォーキング #ポールウォーキングベーシックコーチ #資格取得講座 #福岡県

・佐藤珠美さんの投稿

8月23日午前中はインターバル速歩倶楽部の活動日。 写真を撮る余裕無し😢 以前、信州大学の能勢先生は書籍の中で 「インターバル速歩は長野県民だから成功した活動」と記しています。「長野県が長寿県になったのは1945年に佐久市の佐久病院に赴任した若月俊一医師が 予防は治療に勝る として農村医療を始めた事。減塩運動・集団検診などを推奨した結果、健康意識の高い県民性になった」 倶楽部の皆で、気持ちを新たに歩きました。 午後からは研修会。 講師 NPO法人CRファクトリー代表理事 呉 哲煥様 良い出会いがありました😊

8月23日午前中はインターバル速歩倶楽部の活動日。 写真を撮る余裕無し😢 以前、信州大学の能勢先生は書籍の中で 「インターバル速歩は長野県民だから成功した活動」と記しています。「長野県が長寿県になったのは1945年に佐久市の佐久病院に赴任した若月俊一医師が 予防は治療に勝る として農村医療を始めた事。減塩運動・集団検診などを推奨した結果、健康意識の高い県民性になった」 倶楽部の皆で、気持ちを新たに歩きました。 午後からは研修会。 講師 NPO法人CRファクトリー代表理事 呉 哲煥様 良い出会いがありました😊

・田村 芙美子さんの投稿

8/26 北鎌倉の六国見山の里山再生の活動の記録。スタートは2011年。私達テラススタジオの初期メンバーはそれより5年位前から六国見山往復をポールウォーキングのコースにして来ました。初心者でも無理のないコースなので外部の方ともこれまでに数えきれないほど歩きました。一方でヤマアジサイやヤマザクラの植栽や手入れをしてくださる湧水ネットワークの方々の存在を知り感謝です。猛暑日が収まりましたらこの本を道しるべにして又ゆっくり春夏秋冬を楽しんで歩きます。

8/26 北鎌倉の六国見山の里山再生の活動の記録。スタートは2011年。私達テラススタジオの初期メンバーはそれより5年位前から六国見山往復をポールウォーキングのコースにして来ました。初心者でも無理のないコースなので外部の方ともこれまでに数えきれないほど歩きました。一方でヤマアジサイやヤマザクラの植栽や手入れをしてくださる湧水ネットワークの方々の存在を知り感謝です。猛暑日が収まりましたらこの本を道しるべにして又ゆっくり春夏秋冬を楽しんで歩きます。

・柳澤 光宏さんの投稿

昨日は県議会産業観光企業委員会の皆様が来社。1時間で説明&工場見学を。議会の正式活動とのことで、県職員の方々も随行で来られていて、ちょっと仰々しい感じでした(^^) ご来社ありがとうございました!!

昨日は県議会産業観光企業委員会の皆様が来社。1時間で説明&工場見学を。議会の正式活動とのことで、県職員の方々も随行で来られていて、ちょっと仰々しい感じでした(^^) ご来社ありがとうございました!!

・田村 芙美子さんの投稿

8/27 今日第4週はレッスンのあとはお楽しみ会。 椅子トレ~ふくらはぎストレッチ、7秒スクワット、マットで一連のコアエクササイズのあとは🔪🍴恒例のお楽しみランチ会。今日の主役は素麺!大鍋にお湯を沸かし素麺を茹でるまで時間がかかってお腹ペコペコ。冷たく冷やした素麺を熱い具だくさん汁につけて頂きました。初めて知った現地の茶道ならぬ「コーヒー道」の話!

8/27 今日第4週はレッスンのあとはお楽しみ会。 椅子トレ~ふくらはぎストレッチ、7秒スクワット、マットで一連のコアエクササイズのあとは🔪🍴恒例のお楽しみランチ会。今日の主役は素麺!大鍋にお湯を沸かし素麺を茹でるまで時間がかかってお腹ペコペコ。冷たく冷やした素麺を熱い具だくさん汁につけて頂きました。初めて知った現地の茶道ならぬ「コーヒー道」の話!

・田村 芙美子さんの投稿

8/28 お盆休み明け久しぶりの貯筋クラス。予報通り昨日より2~3℃低く気持ち涼しさを感じました。センター入り口のひまわりは皆東の方向を向いていました。まだ蕾もあり 夏は暫く続きそう。包括支援センターから毎月恒例の計測に来てくださり筋肉量や握力を測りました。先月と大きな違いはなくお宅筋トレ継続の成果かと思います。今日はPATROLベルトを使ってエクササイズ。効きましたね。

8/28 お盆休み明け久しぶりの貯筋クラス。予報通り昨日より2~3℃低く気持ち涼しさを感じました。センター入り口のひまわりは皆東の方向を向いていました。まだ蕾もあり 夏は暫く続きそう。包括支援センターから毎月恒例の計測に来てくださり筋肉量や握力を測りました。先月と大きな違いはなくお宅筋トレ継続の成果かと思います。今日はPATROLベルトを使ってエクササイズ。効きましたね。

・長谷川 弘道さんの投稿

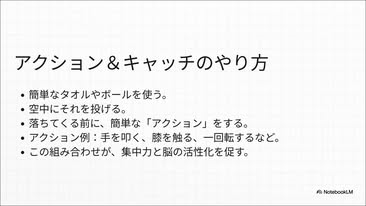

皆さんはAIをどのくらい活用していますか? その活用の仕方が今社会問題にもなってきていますが、まずは相手(AI)が何者なのかを理解することが大事かと思います。 2年ほど前から私もちょこちょこと勉強していますが、とにかく触ってみることですね。 ほんと、習うより慣れろしかないです。 ということで、早速につい先日発表があったNotebookLMというAIに新しい機能がつきましたので、それを使ってみました。 それが貼り付けてあるものです。 私が今いちばん力を入れている運動プログラムをAIでまとめてみました。 一般の方にとってわかりやすい動画説明なんですが、とにかくすごい!資料や動画などの元データをこのAIに送れば、あとは自動的にというかAIが見事に生成してくれます。 少し言葉がおかしいところがありますがほぼ100点に近い出来栄えです! ぜひご覧ください。 そしてこの内容についてご質問があればいつでもコメントください。

皆さんはAIをどのくらい活用していますか? その活用の仕方が今社会問題にもなってきていますが、まずは相手(AI)が何者なのかを理解することが大事かと思います。 2年ほど前から私もちょこちょこと勉強していますが、とにかく触ってみることですね。 ほんと、習うより慣れろしかないです。 ということで、早速につい先日発表があったNotebookLMというAIに新しい機能がつきましたので、それを使ってみました。 それが貼り付けてあるものです。 私が今いちばん力を入れている運動プログラムをAIでまとめてみました。 一般の方にとってわかりやすい動画説明なんですが、とにかくすごい!資料や動画などの元データをこのAIに送れば、あとは自動的にというかAIが見事に生成してくれます。 少し言葉がおかしいところがありますがほぼ100点に近い出来栄えです! ぜひご覧ください。 そしてこの内容についてご質問があればいつでもコメントください。

・Ruri Nissatoさんの投稿

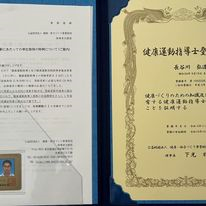

体操ボランティアを3年以上続けている人20名が表彰されました。 定年後に始めて5年。 楽しみながら続けていこうと思います。

体操ボランティアを3年以上続けている人20名が表彰されました。 定年後に始めて5年。 楽しみながら続けていこうと思います。

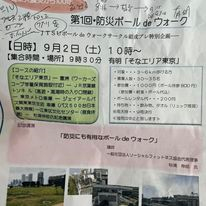

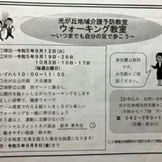

来月以降の開催

・長岡智津子さんの投稿

写真1件

写真1件

・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿

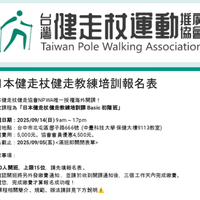

日本健走杖健走教練培訓報名表

日本健走杖健走教練培訓報名表

・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿(その①)

📣【2025健走杖 健康活力輕旅行】🌿 ✨第三屆・9月即將登場!✨ 準備好迎接一場結合 健走 × 旅行 × 健康活力 的精彩活動了嗎?🎒 Andy教練、媛玲教練、均萍教練、淑芬教練、淑鳳理事長 (依🎦影片出場順序)邀請大家👣 拿起你的健走杖,跟我們一起出發, 走進自然、呼吸新鮮空氣、動起來! ✔️ 健走路線精心規劃 ✔️ 教練全程帶領陪走 ✔️ 適合各年齡層的輕旅行行程 ✔️ 不只有健走,還有美景、美食與好心情🎑🍱 📅 活動預定於 9月展開,名額有限, 👉 歡迎大家踴躍報名,一起走出健康好生活!

📣【2025健走杖 健康活力輕旅行】🌿 ✨第三屆・9月即將登場!✨ 準備好迎接一場結合 健走 × 旅行 × 健康活力 的精彩活動了嗎?🎒 Andy教練、媛玲教練、均萍教練、淑芬教練、淑鳳理事長 (依🎦影片出場順序)邀請大家👣 拿起你的健走杖,跟我們一起出發, 走進自然、呼吸新鮮空氣、動起來! ✔️ 健走路線精心規劃 ✔️ 教練全程帶領陪走 ✔️ 適合各年齡層的輕旅行行程 ✔️ 不只有健走,還有美景、美食與好心情🎑🍱 📅 活動預定於 9月展開,名額有限, 👉 歡迎大家踴躍報名,一起走出健康好生活!

・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿(その②)

2025健走杖.健康活力輕旅行 – 腳ㄚ聚樂部

2025健走杖.健康活力輕旅行 – 腳ㄚ聚樂部

2.PW関連学術ニュース

2-1)健康リスクを抑えるためには一日何歩歩けば良いのか?歩数と健康リスクについての最新情報

**以下は、大阪大学の宮坂昌之先生の2025年8月2日のFB投稿です**

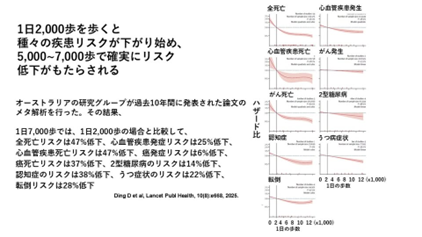

定期的な運動により全死亡率、がんによる死亡率などが低下することが分かっています。この点、ウオーキングがもっともやりやすい運動ですが、ではどのぐらい歩いたらいいのか、これまで諸説がありました。

この点に関して、オーストラリアの研究グループが過去10年間に発表された論文のメタ解析をして、最新号の専門誌Lancet Public Healthに論文を発表しています。

(https://www.thelancet.com/…/PIIS2468-2667(25…/fulltext)

それによると、全死亡率、心血管疾患発症率、認知症や転倒に関しては、1日あたり2,000歩を歩くと、リスクが低下し始め、約5,000~7,000歩あたりで変曲点を示す非線形の逆相関が認められるとのことです(言い換えると、1日2,000歩以上歩くのがよく、5,000~7,000歩以上歩けば、さらに上記リスクが下がる傾向がある、ということです)。

具体的なデータは次のようです。1日7,000歩では、1日2,000歩の場合と比較して、全死亡リスクは47%低下、心血管疾患発症リスクは25%低下、心血管疾患死亡リスクは47%低下、癌発症リスクは6%低下、癌死亡リスクは37%低下、2型糖尿病のリスクは14%低下、認知症のリスクは38%低下、うつ症状のリスクは22%低下、転倒リスクは28%低下していました。

つまり、高齢者は、まずは1日2,000歩を歩くこと、できれば1日7,000歩を目標にするとかなり良い結果が得られる可能性があるということです。1日2,000歩はそれほど難しくありませんよね。

論文

論文

掲載誌;The Lancet Public Health、ArticlesVolume 10, Issue 8e668-e681August 2025

表題;Daily steps and health outcomes in adults: a systematic review and dose-response meta-analysis

著者;Prof Ding Ding, PhDa,b melody.ding@sydney.edu.au ∙ Binh Nguyen, PhDa,b ∙ Tracy Nau, BComLaw BNutScia,b ∙ Mengyun Luo, PhDa,b ∙ Borja del Pozo Cruz, PhDc ∙ Paddy C Dempsey, PhDd,e,f,g ∙ et al. Show more

📝 論文要約(Summary)の日本語訳(Copilotによる)

背景;この10年間で日常の歩数と健康との関連を示す証拠が急速に増加したが、既存のシステマティックレビューでは主に全死因死亡率のような限られたアウトカムに焦点が当てられている。本研究では、日々の歩数と、全死因死亡率、心血管疾患、がん、2型糖尿病、認知機能、メンタルヘルス、身体機能、転倒などの健康アウトカムとの前向きな用量反応関係を統合的に検討した。

方法;2014年1月1日から2025年2月14日までに発表された文献を対象に、PubMedとEBSCO CINAHLを用いて検索した。対象研究は、成人を対象にした、デバイスで測定された日々の歩数と健康アウトカムの関連を検討した前向き研究。二人一組で研究選定、データ抽出、バイアス評価を実施し、統計解析にはランダム効果モデルを使用した。エビデンスの確信度はGRADEシステムに基づいて評価された。

結果;35コホートから57件の研究がレビューに含まれ、うち31件がメタ解析に用いられた。全死因死亡率、心血管疾患の発症、認知症、転倒については、非線形の逆相関関係が見られ、5000〜7000歩/日付近に屈曲点があった。心血管疾患による死亡率、がんの罹患率・死亡率、2型糖尿病の発症、抑うつ症状については、線形の逆相関が見られた。例えば、7000歩/日は2000歩/日と比べて以下のようなリスク低下が見られた:

全死因死亡率:47%低下

心血管疾患の発症:25%低下

心血管疾患による死亡率:47%低下

がん死亡率:37%低下

認知症:38%低下

抑うつ症状:22%低下

転倒:28%低下 物理的機能に関する研究(メタ解析外)でも、同様の逆相関が見られた。

解釈;1日1万歩という目標も有効だが、7000歩/日は健康改善において臨床的に意味のある効果があり、より現実的かつ達成可能な目標かもしれない。ただし、研究数の少なさや年齢ごとの分析不足、個々の研究におけるバイアスなどの制限も踏まえて解釈すべきである。

関連情報;青柳先生の中之条研究との比較

**以下、Copilotとの問答です**

Q:この研究結果と青柳博士の中之条町の調査結果とを比較検討してください。

A:もちろんです、瑛さん。以下に、Lancet Public Health誌の国際メタ解析と、青栁幸利博士による中之条研究の主要な知見を比較検討した表をまとめました:

🔍 歩数と健康アウトカムに関する比較

(上段)Lancetメタ解析 (下段) 中之条研究

対象者;

世界各国の成人(35コホート)

群馬県中之条町の高齢者(約5,000人)

研究期間;

2014〜2025年の文献レビュー

2000年〜継続中(20年以上)

方法;

デバイス測定歩数+健康アウトカムの前向き研究

活動量計+詳細な生活習慣・疾患調査

推奨歩数;

約7,000歩/日で健康効果が顕著

8,000歩/日+中強度歩行20分が最適

中強度歩行の扱い;

一部研究で考慮されるが明示的ではない

明確に「速歩き20分」が必要とされる

予防できる疾患;

全死因死亡率、心疾患、がん、認知症、うつ病、転倒など

認知症、糖尿病、うつ病、高血圧、骨粗鬆症、脳卒中、がんなど

歩数と疾患予防の関係;

非線形または線形の逆相関(例:7,000歩で死亡率47%低下)

明確なカットオフ値(例:8,000歩で糖尿病・高血圧予防)

年齢層の分析;

年齢別の詳細分析は限定的

高齢者中心に詳細な生活習慣分析あり

研究の強み;

多国籍・多疾患にわたる包括的メタ解析

長期・地域密着型で生活実態に即した知見

🧠 考察ポイント

• 共通点:どちらも「歩数の増加が健康に良い」という点で一致。ただし、量だけでなく質(速歩き)が重要という点では中之条研究がより具体的。

• 違い:Lancetの研究はグローバルな傾向を示す一方、中之条研究は日本の高齢者の生活実態に即した「実践的な指標」を提供。

• 実用性:中之条研究の「8,000歩+速歩き20分」は、自治体や健康保険組合でも活用されており、政策的応用が進んでいる。

どちらの研究も補完的で、国際的なエビデンスと地域密着型の知見を組み合わせることで、より効果的な健康戦略が立てられると言えます。

もし、疾患別の予防効果や年齢層ごとの違いなど、さらに深掘りしたい項目があれば教えてください。データの裏側まで一緒に探ってみましょう。

(注)青柳先生の最近の論文です。

論文名;健康長寿を実現するための至適な身体活動: 中之条研究

著者;青栁 幸利

掲載誌;日本腎臓リハビリテーション学会誌2025 年 4 巻 1 号 p. 15-21

DOI; https://doi.org/10.60371/jjrr.4.1_15

抄録;現下の中之条研究データによると,高齢者の健康全般と寿命・死亡率は,日常身体活動の量(1 日の歩数の年平均)と質(1 日の中強度[一般的に安静時代謝量の3 倍以上6 倍未満]活動時間 の年平均)の両方と関係がある。男性では,健康の度合いには1 日の中強度活動時間のほうが1 日の歩数よりも密接に関連するが,対照的に女性では,歩数のほうが中強度活動時間よりも関係 は緊密である。腎臓病の原因となる糖尿病,高血圧症,脂質異常症などの生活習慣病がないこと など,より良好な健康状態に関連する身体活動閾値(歩数・中強度活動時間)は,男性では8,000 歩・20 分/日,女性では7,000 歩・15 分/日である。生活習慣病全般を予防し,ひいては健康長 寿を実現するためには,1 日の合計で少なくとも15~20 分の適度な(時速約5 km 相当での)活 動と,少なくとも45~60 分の軽度な活動が有効である。

2-2)臓器の老化と健康リスク;プロテオミクス(プロテオーム解析)による最新情報

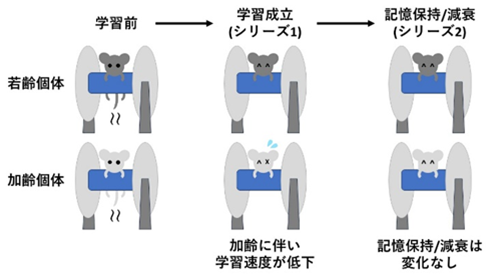

1)脳や免疫系が(実年齢より)若い人は長寿である。

**大阪大学の宮坂昌之先生の2025年7月17日のFB投稿です**

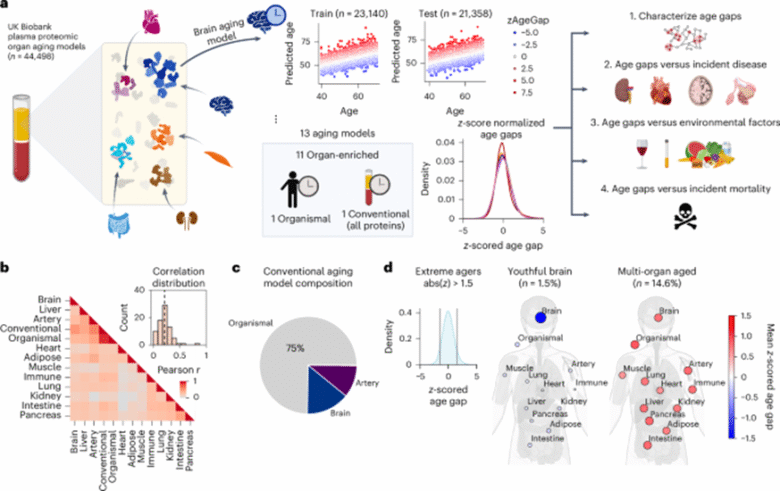

図 1: UKB における血漿タンパク質由来の臓器年齢の推定。

最近、プロテオミクスという方法で、血液中に出現するさまざまな臓器由来のタンパク質を網羅的に調べることにより、それぞれの臓器の年令を個別に知ることができようになってきました。一方で、果たしてそれが病気になりやすさや将来の死亡率にどのぐらい影響するのかについてはよくわかっていませんでした。

最近、プロテオミクスという方法で、血液中に出現するさまざまな臓器由来のタンパク質を網羅的に調べることにより、それぞれの臓器の年令を個別に知ることができようになってきました。一方で、果たしてそれが病気になりやすさや将来の死亡率にどのぐらい影響するのかについてはよくわかっていませんでした。

今回、アメリカの研究グループが、英国バイオバンクに寄託された44,498人の血液検体から得られた血漿プロテオミクスデータ(2,916種類のタンパク質について調査)を用いて、11の臓器の生物学的年齢を推定しています。Nature Medicineに掲載された論文です。

それぞれの臓器の推定年齢は、生活習慣因子や薬剤の影響を強く受けていて、心不全、慢性閉塞性肺疾患、2型糖尿病、アルツハイマー病など、様々な疾患の将来の発症(17年間の追跡期間内)と関連していました。

特に興味深いのは、まず、脳の年令が特に高い人では、アルツハイマー病の最も強い遺伝的危険因子であるAPOE4遺伝子の特定のアレル(対立遺伝子)を1つ持つ場合と同等の高いアルツハイマー病リスクがあった、ということです(ハザード比(HR)=3.1;すなわち、APOE4の特定のアレルを持たない人に比べて3.1倍リスクが高い)。これに対して、脳の年令が特に若い人では、APOE遺伝子型に関わらず、APOE2のコピーを2つ持つ場合と同等の保護効果を示していました(HR=0.26;リスクが0.26倍と低くなっていた)。また、これは予想どおりですが、老化した臓器の数が増えるほど、死亡リスクが高くなっていました(老化臓器2~4個の場合、HR=2.3、老化臓器5~7個の場合、HR=4.5、老化臓器が8個以上の場合、HR=8.3)。

一方、若い脳と免疫系は明らかに長寿と関連していました(若い脳を持つ人の死亡リスク;HR=0.60、若い免疫系を持つ人の死亡リスク;HR=0.58、両方とも若い人の死亡リスク、HR=0.44)。以上まとめると、脳と免疫系を早く老化させないことが大事であり、脳と免疫系を若く保つことが長寿につながる、ということになります。

さあ、ではどうやったら脳と免疫系を若く保つことができるのでしょうか?私がかねてから「信州上田みらい塾」で受講生の方々に言っているのは、食生活に気を付けて体重を一定範囲内に維持すること、高血糖、高血圧、高脂血症などがあったら早いうちに対処すること、もう一つは定期的にそしてこまめに運動をすることです。以上のことは発作的に試みても効果は少なく、毎日毎日の積み重ねが大事です。

**大阪大学の宮坂昌之先生の2025年7月28日のFB投稿です**

約10日前のことですが、フェイスブックに「脳や免疫系が若い人は長寿である」という論文を紹介しました(https://www.facebook.com/masayuki.miyasaka.9/posts/pfbid035jighbNuWPKzKbq6zcG7D59SLqoyQBmRCK8bUEmZQCfFEFikKeRjhugPhA4k3BwKl)。

この論文に対して世界中から大きな反響があったためだと思いますが、この論文の著者たちが、改めてこの論文のまとめを同じNature Medicineに書いています。その骨子を説明しましょう。

彼らは、まず、イギリスのバイオバンクに寄託されている数万人の血液サンプルを調べました。特に、血液中の多数のタンパク質を調べる方法であるプロテオミクスを用いて、実際のからだの年令がわかっている人たちについて、各臓器由来のタンパク質(数千個)を詳細に調べ、それぞれの臓器の年令を割り出しました。そして、実際年齢よりも各臓器の年令が著しく高い人たち(=老化が非常に進んでいる人たち)と各臓器年齢が著しく若い人たち(=老化の程度がきわめて軽い人たち)に分けて、時間経過を追って彼らの死亡リスクを割り出しました(最大観察期間は17年)。

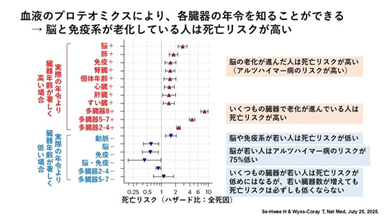

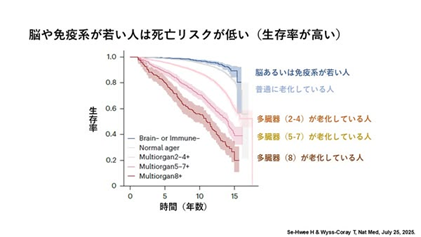

結果は、1枚目の図に示すように、

1. 脳の老化が進んだ人は将来の死亡リスクが高く、アルツハイマー病を発症するリスクも3倍ぐらい高いこと。

2. いくつもの臓器で老化が進んでいる人は将来の死亡リスクが高いこと。

3. 脳や免疫系が若い人は死亡リスクが低いこと(脳が若い人はアルツハイマー病になるリスクが約75%低い)こと。

4. いくつもの臓器が若い人は死亡リスクが低めにはなるが、若い臓器数が増えても死亡リスクは必ずしも低くならないこと(理由は不明だが、若さの過信はかえっていけないということか?)

さらに、2枚目の図では、将来の生存リスクが一番高いのは、脳あるいは免疫系が若い人、二番目が普通に老化している人、三番目以降は老化臓器の数が多い人、という順番となっています。

さらに、2枚目の図では、将来の生存リスクが一番高いのは、脳あるいは免疫系が若い人、二番目が普通に老化している人、三番目以降は老化臓器の数が多い人、という順番となっています。

以上、前に紹介したように、脳と免疫系の若さを保つことが大事です。そのためには、飲み過ぎ、食べすぎを避け、よく運動し、生活リズムを大事にして、よく休み、そして、よく寝ることが肝要です。

以上、前に紹介したように、脳と免疫系の若さを保つことが大事です。そのためには、飲み過ぎ、食べすぎを避け、よく運動し、生活リズムを大事にして、よく休み、そして、よく寝ることが肝要です。

関連情報

(1)原論文

Article、Open access、Published: 09 July 2025

Plasma proteomics links brain and immune system aging with healthspan and longevity

Hamilton Se-Hwee Oh, Yann Le Guen, Nimrod Rappoport, Deniz Yagmur Urey, Amelia Farinas, Jarod Rutledge, Divya Channappa, Anthony D. Wagner, Elizabeth Mormino, Anne Brunet, Michael D. Greicius & Tony Wyss-Coray

記事、オープンアクセス、公開日:2025年7月9日

血漿プロテオミクスは脳と免疫系の老化と健康寿命および長寿を関連付けている

ハミルトン・セフイ・オヤン・ル・グエンニムロッド・ラポポートデニス・ヤグムール・ユーリーアメリア・ファリナスジャロッド・ラトレッジディヴィヤ・チャンナッパアンソニー・D・ワグナーエリザベス・モルミノアンヌ・ブルネット、マイケル・D・グレイシアス&トニー・ウィス・コレイ

(2)論文の要約

特定の臓器由来の血漿タンパク質は臓器年齢と死亡率を推定できるが、環境因子に対する感度や、臓器疾患および死亡率の発症予測における堅牢性については依然として不明である。このギャップを埋めるため、英国バイオバンクの44,498人から得られた血漿プロテオミクスデータ(2,916種類のタンパク質)を用いて、11の臓器の生物学的年齢を推定した。臓器年齢の推定値は、生活習慣因子や薬剤投与に敏感であり、心不全、慢性閉塞性肺疾患、2型糖尿病、アルツハイマー病など、様々な疾患の将来の発症(17年間の追跡期間内)と関連していた。注目すべきことに、特に老化した脳は、散発性アルツハイマー病の最も強い遺伝的危険因子であるAPOE4のコピーを 1 つ持つ場合と同等のアルツハイマー病のリスク (ハザード比 (HR) = 3.1) を及ぼしたのに対し、若い脳 (HR = 0.26) は、APOE遺伝子型とは無関係に、APOE2のコピーを 2 つ持つ場合と同等の保護を提供した。老化臓器の蓄積は次第に死亡リスクを増加させた (2~4 個の老化臓器、HR = 2.3、5~7 個の老化臓器、HR = 4.5、8 個以上の老化臓器、HR = 8.3)。一方、若い脳と免疫系は長寿と独自に関連していた (若い脳、死亡リスクの HR = 0.60、若い免疫系の HR = 0.58、両方が若い、HR = 0.44)。総合的に、これらの研究結果は、臓器の健康状態をモニタリングするために血漿タンパク質を使用することを支持するものであり、脳と免疫系が長寿介入の重要なターゲットであることを示しています。

(3)「血漿プロテオミクスデータ(2,916種類のタンパク質)を用いた、11の臓器の生物学的年齢の推定」について、Copilotに訊いてみた。

**以下、その解答です**

🧠 血漿タンパク質から臓器の生物学的年齢を推定する機械学習モデルの仕組み

この研究では、血漿中のタンパク質の発現パターンを使って、脳や免疫系など11の臓器の「生物学的年齢」を推定するために、機械学習モデルが用いられました。以下にその解析方法をわかりやすく説明します:

🧪 ステップ①:臓器特異的タンパク質の選定

• まず、Gene Tissue Expression Atlas(GTEx)などのデータベースを使って、各臓器に特異的に発現するタンパク質(organ-enriched proteins)を特定。

• 例えば、脳で特異的に発現するタンパク質は、他の臓器よりも4倍以上高い発現を示すものとして選定。

🤖 ステップ②:機械学習モデルの構築

• 各臓器ごとに、選定されたタンパク質を入力とし、年齢予測モデルを構築。

• 使用された手法は、10×10のネストされたクロスバリデーション(モデルの汎化性能を高めるための手法)。

• モデルには、性別などの共変量も含めて調整。

📊 ステップ③:生物学的年齢の推定

• モデルは、ある人の血漿タンパク質のプロファイルをもとに、各臓器の「予測年齢」を算出。

• その人の実年齢との差(Age Gap)を計算し、臓器が「若い」か「老化している」かを評価。

🧬 ステップ④:臨床的関連性の検証

• 推定された臓器年齢と、疾患リスク(心不全、糖尿病、アルツハイマー病など)や死亡率との関連を統計解析。

• 特に、脳と免疫系の若さが健康寿命や長寿と強く関連していることが判明。

💡 まとめ

この解析は、以下のような特徴を持ちます:

• 臓器ごとの老化速度を個別に評価できる。

• 非侵襲的(血液のみ)で、広範な健康状態をモニタリング可能。

• 予防医療や個別化医療への応用が期待される。

さらに詳しい技術的な図やモデル構造が見たい場合は、Nature Medicineの論文本文をご覧いただくと、図1や補足資料に詳細が記載されています。

2)50歳前後で老化の変曲点が見られ、血管は早期に老化が起こる。

**大阪大学の宮坂昌之先生の2025年7月28日のFB投稿です**

先に血液中に出現するさまざまな組織由来の蛋白質のプロテオーム解析によって、それぞれの臓器の年齢が推定できるということを2回にわたって紹介しましたが、中国の研究グループはさまざまな年齢(14-68歳)の人から種々の臓器サンプルを得て、プロテオーム解析を行い、ひとによってそれぞれの臓器の老化のスピードが実際に違うことを示しています。最近の専門誌Cellに出た論文です。

先に血液中に出現するさまざまな組織由来の蛋白質のプロテオーム解析によって、それぞれの臓器の年齢が推定できるということを2回にわたって紹介しましたが、中国の研究グループはさまざまな年齢(14-68歳)の人から種々の臓器サンプルを得て、プロテオーム解析を行い、ひとによってそれぞれの臓器の老化のスピードが実際に違うことを示しています。最近の専門誌Cellに出た論文です。

それによると、ひとでは一般に50歳前後で老化の変曲点が見られ、特に血管の老化が年齢とともに早く進行し、血管が老化の影響をもっとも受けやすい組織であることが分かりました。また、老化に伴って血液中に新たに出現する蛋白質を網羅的に調べたところ、血管や全身の老化を促進するいくつかの候補蛋白質が見つかってきました。

そうなると、このような「老化促進蛋白質」というものがどのようにして出来てくるのか、そしてどのようにして老化を促進するのか、さらには、これらの蛋白質の機能を人為的に制御できないだろうか、など、知りたいことが次々と出てきます。そのようなことを順番に明らかにしていくことによって、老化の人工的制御に必要なことが次第に分かってくる可能性があります。

最近はいわゆるアンチエイジング研究が大はやりですが、実際に論文を読んでみると、怪しげなものが多いのが実情です。一方で、老化に関する基礎的な研究は非常に大事であり、そのような研究がやがては老化のメカニズムの解明や老化の人工的制御につながる大事な情報を提供していくのかもしれません。期待しましょう。

関連情報

(1)論文

ArticleOnline nowJuly 25, 2025

Comprehensive human proteome profiles across a 50-year lifespan reveal aging trajectories and signatures

Yingjie Ding1,6,15 ∙ Yuesheng Zuo1,6,15 ∙ Bin Zhang2,6,15 ∙ … ∙ Jing Qu2,3,6,9,13,14 qujing@ioz.ac.cn ∙ Weiqi Zhang1,3,6,13,14 zhangwq@big.ac.cn ∙ Guang-Hui Liu2,3,6,10,13,14,17 ghliu@ioz.ac.cn … Show more

記事は2025年7月25日にオンライン公開されました

50年間の人生にわたる包括的なヒトプロテオームプロファイルは老化の軌跡と特徴を明らかにする

丁英傑1、 6、 15∙岳生 左1、 6、 15∙張斌 2、 6、 15∙ … ∙景 区2、 3、 6、 9、 13、 14 qujing@ioz.ac.cn∙張偉奇 1 , 3 , 6 , 13 , 14 zhangwq@big.ac.cn∙劉光輝 2 , 3 , 6 , 10 , 13 , 14 , 17 ghliu@ioz.ac.cn…もっと見る

(2)論文要旨

タンパク質は生命の礎です。しかし、ヒト組織全体における老化のプロテオーム的青写真は未解明のままです。本稿では、50年にわたる13のヒト組織から516のサンプルを解析した包括的なプロテオーム解析および組織学的解析を紹介します。この動的なアトラスは、アミロイド蓄積を特徴とする、広範なトランスクリプトーム-プロテオーム分離とタンパク質恒常性の低下を明らかにしています。老化に伴うタンパク質の変化に基づき、組織特異的なプロテオーム年齢時計を開発し、臓器レベルの老化の軌跡を特徴づけました。経時的な解析により、50歳前後で老化の変曲点が見られ、血管は早期に老化が起こり、老化の影響を著しく受けやすい組織であることが明らかになりました。さらに、組織の起源に一致する血漿プロテオームにおける老化のシグネチャーを定義し、血管および全身の老化を促進する候補となるGAS6などの老化タンパク質を同定しました。これらの知見を合わせると、タンパク質というレンズを通してヒトの老化をシステムレベルで理解するための基礎が築かれます。

(3)血管の老化予防対策については、2025年8月2日の日本経済新聞に「血管の若さ保つには 酸化・糖化を食い止めて」が掲載されています(オンライン記事は8月1日)。

2-3)岐阜大学医学部下畑先生からの最新医学情報(2025年8月)

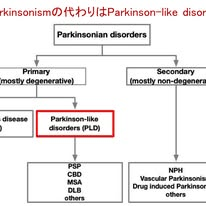

・「非定型パーキンソニズム」という用語は使われなくなる!?

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月2日のFB投稿です**

「非定型パーキンソニズム(atypical Parkinsonism)」という用語は,私たち脳神経内科医にとってお馴染みのもので,私も2019年に「非定型パーキンソニズム―基礎と臨床―(https://amzn.to/4lsqkjf)」という専門書を編集したことがあります.Parkinsonism Relat Disord誌に,この用語の見直しを強く提案する小論文が掲載されています.

「非定型パーキンソニズム(atypical Parkinsonism)」という用語は,私たち脳神経内科医にとってお馴染みのもので,私も2019年に「非定型パーキンソニズム―基礎と臨床―(https://amzn.to/4lsqkjf)」という専門書を編集したことがあります.Parkinsonism Relat Disord誌に,この用語の見直しを強く提案する小論文が掲載されています.

著者らはまず,「パーキンソニズム」という言葉そのものが疾患名ではなく,動作緩慢や筋強剛,振戦といった臨床的な症候群を指す用語であることを強調しています.つまり,これは表現型(phenotype)であって病名(disease entity)ではないということです.にもかかわらず,私たちはこの用語を病名のように使っていることを問題視しています.さらに英語のatypical(非定型)という言葉には,「変わっている」「厄介だ」「治療が難しい」といったニュアンスが含まれているそうで,患者さんや家族に不安や絶望を与えかねないということもあるようです.日本語の「非定型」も若干,その傾向があるかもしれません.

このような背景を踏まえて,著者らは図のような新しい分類を提案しています.まずParkinsonismという用語は,あくまで症候群として使用し,複数形の“Parkinsonisms”や病名的な使い方は避けるべきだとしています.その代わりParkinsonian disordersという病名を使います.その上で,疾患分類としては以下の3群に整理しています.

①Primary Parkinsonian disorders:神経変性疾患で,パーキンソニズムを主要症候とする疾患(例:PD,MSA,PSPなど).

②Secondary Parkinsonian disorders:原因が明確な非神経変性疾患で,パーキンソニズムを呈するもの(例:脳血管性・薬剤性パーキンソニズム,iNPHなど).

さらに①はParkinson’s diseaseとそれ以外のParkinson-like disordersに分けられます.

つまり最も重要な提案が,atypical Parkinsonismという用語をParkinson-like disordersに置き換えることになります.「-like」という表現は,「ハンチントン病様(Huntington-like)」「ポリオ様(polio-like)」など神経学で使われてきた前例があります.またatypicalよりも中立的で,予後や治療可能性に関する先入観を与えない点が大きな利点とされています.

この提案の目的は患者さんとのコミュニケーションを改善し,診療や研究の効率を高めることだと思います.たしかにそういう視点は大切だと思いました.若干の問題は,Parkinson-like disordersをどう日本語訳するかです.直訳すると,「パーキンソン病様疾患(障害)」でしょうか.もしくは従来本邦で使われてきた「パーキンソン病類縁疾患」でも良いかもしれません.日本でも病名をこれに倣うかは分かりませんが,Golbe先生のような影響力の大きな先生の提案なので,少なくとも海外の論文ではParkinsonian disordersとかParkinson-like disordersが今後頻出することを知っておく必要があると思います.

Siddiqui JH, Golbe LI. Time to retire the term “atypical Parkinsonism”. Parkinsonism Relat Disord. 2025;137:107927.(doi.org/10.1016/j.parkreldis.2025.107927)

・APOE ε4はアルツハイマー病だけでなく多くの神経変性疾患と関連する

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月4日のFB投稿です**

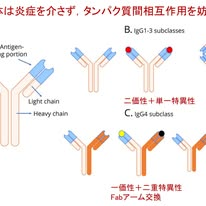

APOE ε4は,アルツハイマー病の最大の遺伝的リスク因子として知られています.しかしNature Medicine誌に掲載された米国・カナダからの研究は,この遺伝子がアルツハイマー病にとどまらず,前頭側頭型認知症,パーキンソン病,パーキンソン病認知症,筋萎縮性側索硬化症といった他の神経変性疾患にも共通する「炎症的な体内環境」をもたらすことを明らかにしました.

APOE ε4は,アルツハイマー病の最大の遺伝的リスク因子として知られています.しかしNature Medicine誌に掲載された米国・カナダからの研究は,この遺伝子がアルツハイマー病にとどまらず,前頭側頭型認知症,パーキンソン病,パーキンソン病認知症,筋萎縮性側索硬化症といった他の神経変性疾患にも共通する「炎症的な体内環境」をもたらすことを明らかにしました.

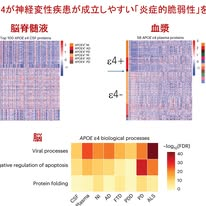

研究では1万件以上の血漿および脳脊髄液サンプルのプロテオーム解析を実施し,SomaScanという高精度なタンパク質測定法と機械学習を用いて,APOE ε4キャリアに共通する分子署名(共通のタンパク質の増減パターン)を同定しました.図1では,APOE ε4の有無によって脳脊髄液中の229種類のタンパク質の発現パターンが明確に異なることが示されています.赤は発現上昇,青は低下を示しており,疾患の種類にかかわらず,ε4キャリアというだけでこのようなタンパク発現の偏りが起こることが分かります.この分子署名は血液でも再現されており,図2の血漿中でも同様に58種類のタンパク質がAPOE ε4の有無によって有意に変動していました.つまりAPOE ε4は,脳内だけでなく「全身にわたって慢性的な炎症状態を生み出している」可能性があります.

さらに死後脳サンプルを用いた質量分析でも同様の結果が得られました.図3では,ウイルス応答,アポトーシスの抑制,タンパク質フォールディングといった生物学的プロセスが,脳脊髄液・血漿・脳のすべてで共通して活性化していることを示しています.加えて EBウイルス感染,B型肝炎,病原性大腸菌感染,そしてNF-κBやIL-17,TNFといった炎症性経路が,すべての検体においてAPOE ε4キャリアで活性化していることが明らかにされています.つまり APOE ε4による炎症性分子署名は,神経変性疾患の発症前から存在し,疾患の種類を問わず共通して観察されることが分かります.そしてこの慢性的な炎症環境は,免疫細胞の動員とも関係していると考えられます.重要なのは,こうした変化が認知症やパーキンソン病を発症していない健常なAPOE ε4キャリアにもすでに存在している点であり,これはAPOE ε4が単なる疾患リスク遺伝子ではなく,神経変性疾患が成立しやすい「炎症的脆弱性」をもたらす免疫調節因子であることを示しています.

結論として,APOE ε4はアルツハイマー病だけに特異的な遺伝子ではなく,全身性かつ疾患非依存的な炎症状態をもたらす「免疫的背景因子」であると捉える必要があるようです.

Shvetcov A, et al. APOE ε4 carriers share immune-related proteomic changes across neurodegenerative diseases. Nature Medicine, 2025. https://doi.org/10.1038/s41591-025-03835-z

・髄膜は単なる保護膜ではなく,脳梗塞後の神経炎症の司令塔として機能する!

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月5日のFB投稿です**

私は留学中より脳梗塞の基礎研究を行っていましたが,この領域からCell誌に論文が掲載されることはなかなかありませんでした.今回,米国ジョンズ・ホプキンス大学からそのCell誌に論文が掲載されましたが,たしかに従来全く考えもしなかった驚きの内容でした.まず著者らは脳卒中後に生じる過剰な免疫反応において,硬膜に存在する肥満細胞が重要な役割を果たしているという仮説を立てました.特に,この肥満細胞の活性化を誘導する受容体Mrgprb2(ヒトではMRGPRX2)が,免疫細胞の脳内への移行を制御する「ゲートキーパー」として機能している可能性に着目しました.この仮説は,髄膜が中枢神経系の免疫監視の最前線に位置し,そこに存在する肥満細胞が,神経由来のストレス信号(たとえば神経ペプチドsubstance P)をMrgprb2で感知して脱顆粒し,免疫応答(神経炎症)を開始するというアイデアに基づいています.

私は留学中より脳梗塞の基礎研究を行っていましたが,この領域からCell誌に論文が掲載されることはなかなかありませんでした.今回,米国ジョンズ・ホプキンス大学からそのCell誌に論文が掲載されましたが,たしかに従来全く考えもしなかった驚きの内容でした.まず著者らは脳卒中後に生じる過剰な免疫反応において,硬膜に存在する肥満細胞が重要な役割を果たしているという仮説を立てました.特に,この肥満細胞の活性化を誘導する受容体Mrgprb2(ヒトではMRGPRX2)が,免疫細胞の脳内への移行を制御する「ゲートキーパー」として機能している可能性に着目しました.この仮説は,髄膜が中枢神経系の免疫監視の最前線に位置し,そこに存在する肥満細胞が,神経由来のストレス信号(たとえば神経ペプチドsubstance P)をMrgprb2で感知して脱顆粒し,免疫応答(神経炎症)を開始するというアイデアに基づいています.

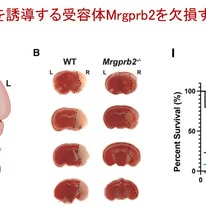

実験では,マウスの一過性中大脳動脈閉塞モデル(tMCAO)を用いて,Mrgprb2を欠損したマウス(Mrgprb2−/−)を評価しました.その結果,Mrgprb2欠損マウスでは,脳梗塞体積が顕著に減少し,神経学的スコアや運動機能も改善していました.また30日後の生存率も向上していました.つまり,この保護効果がMrgprb2の発現の有無に依存していることが示されました(図1).

つぎにそのメカニズムを検討しました.Mrgprb2を欠損したマウスでは,野生型(WT)マウスと比べて,梗塞側硬膜における肥満細胞の脱顆粒が顕著に抑制されており,その結果,炎症性サイトカイン(CCL2,CXCL2,TNF-α,IL-1βなど)の発現も減少し,好中球や単球の脳内浸潤も抑えられていました.特に注目されるのは,頭蓋骨骨髄からの好中球が,硬膜を経由して脳実質に移動する新たな経路が存在することを明らかにした点です.この経路では,化学反発因子セマフォリン3a(Sema3a)が通常,免疫細胞の脳内移動を阻止するバリアとして働いていますが,Mrgprb2を介した肥満細胞プロテアーゼの作用によってSema3aが分解され,バリア機能が解除されることで,好中球の脳内移動が促進されていました.この経路は,Sema3a阻害薬(Sema3a-I)を用いることで再現され,Mrgprb2欠損マウスでも脳炎症が誘導されることが確認されました

さらに,ヒトでも同様のメカニズムが存在することが分かりました.ヒトの硬膜にもMRGPRX2陽性の肥満細胞が存在し,脳卒中患者の硬膜では,健常者と比較して肥満細胞の脱顆粒が有意に亢進していました.この活性化にはsubstance Pが関与しており,これがMrgprb2/MRGPRX2のリガンドとして機能し,肥満細胞の活性化を誘導することが明らかとなりました.

こうしたメカニズムが治療標的になりうるかを検討するため,研究チームはMrgprb2を阻害する天然化合物Ostholeを用いた治療実験も行いました.Ostholeを投与したマウスでは,神経炎症が抑制され,梗塞体積の縮小と神経機能と生存率の改善が認められました(図2).この効果はMrgprb2を有するマウスに限られ,Mrgprb2欠損マウスには無効だったことから,Ostholeの作用はMrgprb2依存的であることが示されました.

この研究は,脳卒中後の神経炎症が「神経→硬膜肥満細胞→骨髄免疫細胞→脳実質」という新たな経路によって生じてるという,全く新しい視点を提示しました.そしてこの経路の起点にあるMrgprb2/MRGPRX2を標的とすることで,脳卒中後の神経炎症による障害を抑制する新たな治療戦略が開かれる可能性があります.血液脳関門の外に存在する硬膜肥満細胞を標的とすることで,薬物送達のハードルも低く,今後の臨床応用が期待されます.

なお図3は,この研究のサマリーですが,脳卒中により活性化された神経細胞からsubstance Pが放出され,それを感知した硬膜肥満細胞がMrgprb2を介して脱顆粒し,炎症性メディエーターを放出する様子が描かれています.その結果,好中球が頭蓋骨骨髄から硬膜へ移動し,さらにSema3aの阻害によって脳実質内へと侵入するという一連の流れが示されています.髄膜が単なる保護膜ではなく,神経炎症の司令塔として機能していることを象徴的に表現しています.

Kothari R, et al. A mast cell receptor mediates post-stroke brain inflammation via a dural-brain axis. Cell. 2025;188(17):1–17. https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.06.045

・自己免疫性タウオパチーとしてのIgLON5抗体関連疾患:脳幹優位の萎縮パターンとその意義

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月7日のFB投稿です**

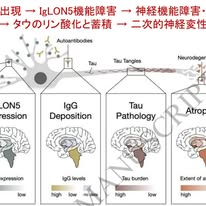

希少疾患であるため12か国が結集して取り組んだ国際共同研究で,日本からは私ども岐阜大学が参加し,Brain誌に掲載された論文です.IgLON5抗体関連疾患は,自己免疫性脳炎の一種であり,睡眠障害,運動異常症,球麻痺,認知機能障害などを呈する多彩な臨床像を特徴としています.免疫療法がある程度有効で,進行性核上性麻痺(PSP)や多系統萎縮症(MSA)などと類似する表現型をとることがあるため,神経内科専門医が知っておくべき重要な疾患です.また,病理学的には脳幹優位のタウ蓄積を伴う点で,自己免疫と神経変性の両側面を併せ持つユニークな疾患であり,自己免疫性タウオパチーと呼ばれることもあります.

希少疾患であるため12か国が結集して取り組んだ国際共同研究で,日本からは私ども岐阜大学が参加し,Brain誌に掲載された論文です.IgLON5抗体関連疾患は,自己免疫性脳炎の一種であり,睡眠障害,運動異常症,球麻痺,認知機能障害などを呈する多彩な臨床像を特徴としています.免疫療法がある程度有効で,進行性核上性麻痺(PSP)や多系統萎縮症(MSA)などと類似する表現型をとることがあるため,神経内科専門医が知っておくべき重要な疾患です.また,病理学的には脳幹優位のタウ蓄積を伴う点で,自己免疫と神経変性の両側面を併せ持つユニークな疾患であり,自己免疫性タウオパチーと呼ばれることもあります.

本論文では127名の患者を対象に,頭部MRIと臨床情報を組み合わせて解析が行われました.その結果,本疾患では視床下部,脳幹,側坐核,基底核(被殻・尾状核・淡蒼球),海馬,視床といった特定の部位に限局した脳萎縮が認められました.なかでも脳幹は萎縮の中心であり,疾患の進行とともに「延髄→橋→中脳」の順で萎縮が進行する,すなわち尾側から頭側への萎縮勾配が確認されました.これは剖検例におけるタウ蓄積の分布と一致しており,MRI画像上でも病態の空間的進行が可視化された点が注目されます.

また,運動障害を呈する患者では基底核の萎縮が顕著であり,認知機能障害を呈する患者では視床や海馬の萎縮が強いという,臨床症状と脳萎縮パターンの一致も確認されました.このことは,将来的に頭部MRIによる局所萎縮の評価が,症状の予測や治療反応性の指標となる可能性を示唆しています.

患者群と対照群の脳体積を比較した解析では,視床下部で平均26.8%,側坐核で13.4%,脳幹全体で12.1%の体積減少が認められました.さらに延髄単独では20.9%という著明な萎縮が確認されており,この部位が最も病理学的に侵されやすいことが明らかとなりました.一方,全脳体積には有意な減少は見られず,あくまで局所的な萎縮である点が本疾患の特徴です.また,免疫療法が脳萎縮に与える影響についても検討されましたが,症例数の制限などから明確な結論には至りませんでした.

まとめの図が示しているように,IgLON5タンパクの発現部位,自己抗体の沈着部位,そしてタウ病理の分布が,驚くほど高い一致性をもって重なっている点が印象的です.IgLON5は延髄,橋,中脳などの脳幹部をはじめ,視床下部,視床,側坐核や基底核に豊富に発現しており,それと同じ部位に自己抗体の沈着が集中していることが剖検研究で示されています.さらに,タウの沈着もこれらの部位に重なっており,抗体の標的,神経変性の進行,タウの蓄積という3つの層が,空間的に一致していることが確認されました.

以上から,本疾患は「抗体出現 → IgLON5機能障害 → 神経機能障害・変性 → タウのリン酸化と蓄積 → タウによる二次的神経変性の進行」という一連の病態プロセスを来す疾患であることが裏づけられました.これは他の自己免疫性脳炎とは一線を画する特徴であり,免疫学的プロセスがタウのリン酸化という神経変性の引き金となりうることを示す,きわめて興味深い知見だと思います.

Yogeshwar SM, et al. Brain atrophy patterns in anti-IgLON5 disease. Brain. 2025. https://doi.org/10.1093/brain/awaf256

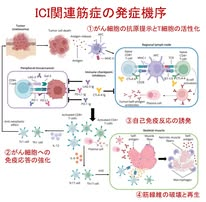

・CAR T細胞療法の神経毒性:病型と遅発性パーキンソニズムの機序を理解する必要がある

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月9日のFB投稿です**

日本神経免疫学会学術集会(村井弘之会長@千葉)に参加し,キメラ抗原受容体T細胞療法(Chimeric Antigen Receptor T cell therapy:CAR T細胞療法)の教育セミナーを拝聴しました.とくに大学病院では今後,その有害事象を診療する機会が増えるだろうと思います.CAR T細胞療法は,B細胞悪性腫瘍を中心に画期的な治療効果を示し,中枢神経腫瘍(膠芽腫など)や自己免疫疾患(SLE,強皮症,筋炎,血管炎,MG,NMOSD,MSなど)にも応用が拡大しています.しかし,この強力な免疫反応はしばしば全身性および神経系の有害事象を引き起こします.講演に刺激を受けたので,Nature Reviews Neurology誌8月号の総説を読んでみました.

日本神経免疫学会学術集会(村井弘之会長@千葉)に参加し,キメラ抗原受容体T細胞療法(Chimeric Antigen Receptor T cell therapy:CAR T細胞療法)の教育セミナーを拝聴しました.とくに大学病院では今後,その有害事象を診療する機会が増えるだろうと思います.CAR T細胞療法は,B細胞悪性腫瘍を中心に画期的な治療効果を示し,中枢神経腫瘍(膠芽腫など)や自己免疫疾患(SLE,強皮症,筋炎,血管炎,MG,NMOSD,MSなど)にも応用が拡大しています.しかし,この強力な免疫反応はしばしば全身性および神経系の有害事象を引き起こします.講演に刺激を受けたので,Nature Reviews Neurology誌8月号の総説を読んでみました.

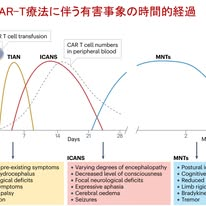

【有害事象の時間経過】

以下に述べるCRS → TIAN → ICANS → MNTsという時間経過で出現することが多く,その発症タイミングと病態を把握することは早期発見・迅速対応に不可欠です.

①サイトカイン放出症候群(Cytokine Release Syndrome:CRS)

CAR T細胞投与後,最も早期に出現する.CRSは通常,投与後数日以内に発熱,低血圧,頻脈,呼吸不全,臓器障害などの全身性炎症症状として発症する.重症例では集中管理が必要となり,多くの場合その後に神経毒性が続発する.これは主にIL6により生じる.

②腫瘍炎症関連神経毒性(Tumor Inflammation-Associated Neurotoxicity:TIAN)

CRSとほぼ同時期か,やや後に出現する.これは中枢神経腫瘍に対するCAR T治療に特有で,腫瘍局所の炎症性浮腫によるmass effect(脳ヘルニア,水頭症)や局所神経機能障害がみられる.

③免疫エフェクター細胞関連神経毒性症候群(Immune Effector Cell-Associated Neurotoxicity Syndrome:ICANS)

投与後おおむね10日以内に発症する.ICANSでは注意力低下,見当識障害,行動変化,発語障害から,重症例では意識障害や脳浮腫まで幅広い症状が出現する.血液脳関門の障害と全身性サイトカイン反応(IL1,GM-CSF)が主な病態と考えられている.治療はデキサメサゾンなどステロイドになる.

④運動・認知機能の治療関連有害事象(Movement and Neurocognitive Treatment-Emergent Adverse Events:MNTs)

最も遅れて投与後1〜2か月の時期に出現する.特にB細胞成熟抗原(B Cell Maturation Antigen:BCMA)標的CAR T細胞療法後にみられる遅発性パーキンソニズムが代表的であり,この時期の副作用は不可逆的となる可能性が高い.

【遅発性パーキンソニズムの特徴】

遅発性パーキンソニズムは,多発性骨髄腫に対するBCMA標的CAR T細胞療法の後に報告例が増加しています.発症は典型的にCAR T細胞投与後1〜2か月で,急性期のICANSが落ち着いた後に新たに出現するため,診療現場では見落とされやすい点が注意を要するそうです.症状は,動作緩慢,四肢の筋固縮,姿勢保持障害による転倒,静止時振戦といった典型的パーキンソニズムが主体であり,さらに注意力低下,思考の遅延といった認知機能低下を伴うことも少なくありません.

画像所見としては,頭部MRIで尾状核,被殻,淡蒼球といった線条体領域にT2-FLAIR高信号が認められます.さらにFDG-PETでは,これら基底核領域の低代謝を認めます.これらの所見は,BCMAが成人脳の線条体で発現しており,腫瘍細胞のみならず正常ニューロンやグリア細胞もCAR T細胞の標的となってしまう,いわゆる「on-target, off-tumor effect」によって障害される可能性を示唆します.症状が数週間から数か月の潜伏期間を経て出現する理由としては,免疫反応による初期の軽度障害が徐々に蓄積し,神経ネットワークの代償機構が限界を迎えた時点で臨床症状が顕在化する,あるいは持続的な免疫活性や慢性炎症によって遅発性の神経変性が進行する可能性が考えられます.

治療としては,ドパミン補充療法がまず行われますが,既報では明確な有効性は限定的です.免疫療法として,高用量ステロイド,IL-1受容体拮抗薬(アナキンラ),髄腔内メトトレキサート,シクロフォスファミドなどが報告されており,高用量シクロフォスファミドで循環CAR T細胞を減少させ,症状が可逆性に改善した症例も存在します.しかし,多くの患者では症状が持続・進行し,改善例はごく一部にとどまります.遅発性パーキンソニズムは急性期毒性とは異なり不可逆的である可能性が高く,早期の診断と介入が極めて重要です.今後はリスク予測モデルの確立が,予防と治療の鍵になると考えられます.

Karschnia P, Dietrich J. Neurological complications of CAR T cell therapy for cancers. Nat Rev Neurol. 2025;21:422-431. doi.org/10.1038/s41582-025-01112-8

関連情報

CAR T細胞療法に係る最新情報は、前号ニュース(2025年7月のニュース)に掲載しています。

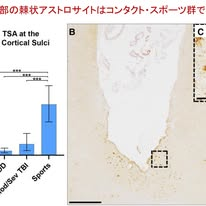

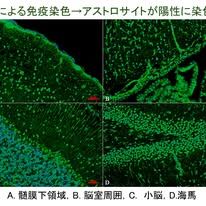

・コンタクト・スポーツによる反復的な頭部衝撃はアストロサイトのタウ沈着をもたらす ―棘状アストロサイトという新しいキーワード―

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月11日のFB投稿です**

「頭部外傷」の予防は,認知症の14の予防因子の一つです.外傷性脳損傷や,ラグビーやサッカーなどのコンタクト・スポーツによる反復的な頭部衝撃が,慢性外傷性脳症(CTE)やアルツハイマー病のリスクを高めるという数多くの報告があります.今回,Brain誌にこの原因として「アストロサイトにおけるタウ病理」,具体的には棘状アストロサイト(thorn-shaped astrocytes;TSA)に焦点を当てた大規模病理研究が報告されました.聞き慣れない用語ですが,これは高齢者の脳にも見られる加齢関連タウアストログリオパチー(aging-related tau astrogliopathy;ARTAG)で認める構造物です.アストロサイトにリン酸化タウが沈着し,細胞突起が棘(とげ)のように見える特徴的な形態をとります.もともと加齢に伴って出現することが知られていましたが,CTEの病変部や外傷後脳にも認められることが知られていました.著者らはTSAを詳細に評価することで,「加齢や他の神経変性疾患に伴うTSA」と「外傷やスポーツ歴に関連するTSA」を区別できるか,またその分布や特徴が異なるかを明らかにしようとしました.

「頭部外傷」の予防は,認知症の14の予防因子の一つです.外傷性脳損傷や,ラグビーやサッカーなどのコンタクト・スポーツによる反復的な頭部衝撃が,慢性外傷性脳症(CTE)やアルツハイマー病のリスクを高めるという数多くの報告があります.今回,Brain誌にこの原因として「アストロサイトにおけるタウ病理」,具体的には棘状アストロサイト(thorn-shaped astrocytes;TSA)に焦点を当てた大規模病理研究が報告されました.聞き慣れない用語ですが,これは高齢者の脳にも見られる加齢関連タウアストログリオパチー(aging-related tau astrogliopathy;ARTAG)で認める構造物です.アストロサイトにリン酸化タウが沈着し,細胞突起が棘(とげ)のように見える特徴的な形態をとります.もともと加齢に伴って出現することが知られていましたが,CTEの病変部や外傷後脳にも認められることが知られていました.著者らはTSAを詳細に評価することで,「加齢や他の神経変性疾患に伴うTSA」と「外傷やスポーツ歴に関連するTSA」を区別できるか,またその分布や特徴が異なるかを明らかにしようとしました.

対象はなんと556人の剖検脳で,外傷性脳損傷歴あり群(中等度~重度;TBI),コンタクト・スポーツ歴あり群(Sports),神経変性疾患対照群(NDD),および非神経変性対照群(Control)の4群を比較しました.リン酸化タウを検出するPHF-1抗体を用いて,脳内複数部位におけるTSAの出現頻度を評価しました.

さて結果ですが,TSAはコンタクト・スポーツ歴群で75.6%,外傷性脳損傷群で32.5%に認められ,これは神経変性疾患対照群(32.5%)や非神経変性群(8.1%)と比較して有意に高い頻度でした.とくにコンタクト・スポーツ群では,皮質溝の深部(sulcal depths)にあるsubpial TSAの出現率が42.2%と極めて高く,他群ではきわめて稀でした.図Aでは,このsubpial TSAの頻度がコンタクト・スポーツ群で有意に高いことが示されています.また図BとCは,前頭葉皮質溝の底部において,CTEの神経病理学的所見がなくても,subpial TSAが単独で存在している様子を示しており,TSAがCTEとは独立に生じる可能性を示唆しています.

本研究の意義は,TSAという病理学的所見が,加齢に伴う変化とされてきた従来の理解を超えて,外傷性脳損傷や反復的な頭部衝撃によって誘導される可能性を明確に示した点にあります.これは,グリア細胞のタウ病理が,単なる老化の産物ではなく,外傷性イベントの病的なマーカーとなることを意味します.また,従来のCTE診断基準には含まれないTSAの広範な分布や局在パターンが,独自の外傷関連病態を構成している可能性も示されています.ちなみに本研究ではアミロイドβ(Aβ)についての評価は行われておらず,TSAとの関係や,Aβ沈着との連関については今後の課題とされています.

まとめると,この研究は外傷が神経細胞ではなくアストロサイトにおけるタウ病理を誘導するという新たな知見を提示し,タウ病理の原因に外傷が加えられたということになります.今後,TSAの臨床的意義がさらに議論され,外傷に伴う認知機能障害に,タウがバイオマーカーとして応用されるものと思われます.

Arena JD, et al. Traumatic brain injury or head impacts from contact sports are associated with tau astrogliopathy. Brain. 2025;148(8):2671–2683. https://doi.org/10.1093/brain/awaf073

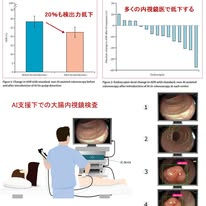

・医療AIで医師に「デスキリング(deskilling)」が起きる!:AIツール導入後わずか数か月で熟練内視鏡医の技能が低下する

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月16日のFB投稿です**

近年,AIを用いた医療用ツールはさまざまな分野に導入されています.先駆的な例として大腸内視鏡検査があり,AI支援によって腺腫検出率(adenoma detection rate:ADR)が向上することが多くのランダム化比較試験で示されています.一方,AIの使用が医師自身の技能にどのような影響を及ぼすのかは不明でした.消化器領域の報告ですが,今後,他の領域にも同様のことが生じる可能性があるためご紹介したいと思います.

近年,AIを用いた医療用ツールはさまざまな分野に導入されています.先駆的な例として大腸内視鏡検査があり,AI支援によって腺腫検出率(adenoma detection rate:ADR)が向上することが多くのランダム化比較試験で示されています.一方,AIの使用が医師自身の技能にどのような影響を及ぼすのかは不明でした.消化器領域の報告ですが,今後,他の領域にも同様のことが生じる可能性があるためご紹介したいと思います.

ポーランドの4つの大腸内視鏡センターで行われた観察研究です.調査期間は2021年9月から2022年3月までで,2021年末にAI支援システムが導入されました.AI導入後は,大腸内視鏡検査をAI支援ありとAI支援なしのいずれかでランダムに実施しました.対象は熟練内視鏡医19名が行った検査です.AI支援なしで行われた検査は1443件であり,うちAI導入前が795件,AI導入後が648件でした.またAI支援ありで行われた検査は734件でした.主要評価項目は腺腫検出率(adenoma detection rate, ADR)で,AI導入前後におけるAI支援なしのADRを比較しました.

さて結果ですが,なんとADR は「AI導入前の28.4%から導入後は22.4%へ」と有意に低下しました(絶対差–6.0%,p=0.0089)(図1).相対的に約20%も低下してしまいました.図2は,各内視鏡医ごとのADRの変化量を示していますが,わずかに改善した医師もいますが,大多数で低下が見られ,なかには20〜30%以上の大幅な減少例も存在します(図2).一方,AI支援下で実施された734件の腺腫検出率は25.3%でした.

本研究は,AI支援の常用化が,熟練内視鏡医のAI非支援下での腺腫検出能力を低下させる可能性を初めて示したものです.著者らはこの現象を「デスキリング(deskilling)」と呼んでいます.この用語は,もともとは技術革新や業務の自動化により,労働者が持っていた熟練技能(スキル)が失われる現象を指します.医療では,AIの導入により,医療者が従来自ら行っていた判断や操作を機械に依存することで,「技能」が衰えることを意味します.ナビに頼りすぎて地図が読めなくなる「Googleマップ効果」に似ています.

脳神経内科領域では,今後,MRI読影,脳波解析,神経診察動画解析などにAI導入が進むと予想されます.検査だけでなく,脳神経内科特有の問診・診察から病変部位を考え,文献を確認しながら鑑別診断から診断にたどり着き,最適な治療を選択するというプロセスの一部もAIが肩代わりする可能性があります.それに慣れてしまうと異常所見を自ら見抜く力や,個々の所見を総合して診断を組み立てる能力が弱まるリスクがあります.恐ろしいのは,文献を批判的に読めなくなり,AIの出した答えが正しいのか誤っているのかも判断がつかないということが起きるように思います.とくに基本的な能力がまだ身についていない若い先生がたへの影響が懸念されます.意識してAIを使用せずに症例を評価するトレーニングや,技能維持を目的とした教育プログラムの整備が必要になるのかもしれません.いずれにせよ,AIが一部の医療技術を向上させる一方で,「デスキリング」によって基本的技能が静かに侵食される危険性を認識する必要があると思いました.

Budzyn K, et al. Continuous exposure to artificial intelligence in colonoscopy and its impact on non-AI-assisted adenoma detection rate: a multicentre observational study. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2025 Aug 12. https://www.thelancet.com/…/PIIS2468-1253(25…/abstract

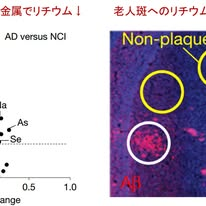

・脳内のリチウム欠乏がアルツハイマー病を引き起こす!?

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月18日のFB投稿です**

アルツハイマー病(AD)の病態において,リチウム(Li)が重要な役割を果たしている可能性が報告され話題になっています.これまでLiは気分安定薬として双極性障害の治療に用いられてきましたが,今回紹介するハーバード大学からの研究では,AD脳におけるLiの局在と濃度が詳細に解析されました.

アルツハイマー病(AD)の病態において,リチウム(Li)が重要な役割を果たしている可能性が報告され話題になっています.これまでLiは気分安定薬として双極性障害の治療に用いられてきましたが,今回紹介するハーバード大学からの研究では,AD脳におけるLiの局在と濃度が詳細に解析されました.

まず軽度認知障害(MCI)およびAD患者の前頭前皮質において27種類の金属を解析した結果,MCIおよびADで有意に低下していたのはLiのみでした(図1左).驚いたことに,アミロイドβ(Aβ)斑にLiが濃縮して存在することが明らかになりました.図1右では,白い円が老人斑(Aβ斑),黄色の円が非Aβ斑領域を示しています.Li(赤)は老人斑に捕捉(sequestration)され,非Aβ斑領域では低下して利用困難な状態になっていることが示されています.

つぎにマウスモデルの検討で,食餌からLiを除去すると,脳内Liが約50%低下しました.その結果,Aβ沈着とタウリン酸化の増加,ミクログリアの炎症性活性化,シナプス・軸索・髄鞘の喪失,そして記憶障害が進行しました.シングルセルRNA解析では,Li欠乏によるトランスクリプトーム変化がADの患者脳と重なることが示されました

さらに注目すべきは,Liの欠乏がGSK3β(glycogen synthase kinase 3β)の活性化を引き起こし,その結果としてタウリン酸化を促進する可能性が示唆された点です.GSK3βは神経変性疾患の治療標的として以前から有名で,タウの異常リン酸化に直接関与することが知られています.つまり「Li欠乏 → GSK3β活性化 → タウリン酸化」という一連の流れがADで生じている可能性が浮上したということです.

となると補充療法ができる可能性がありますが,従来の炭酸Li(LiC)ではなく,アミロイドに捕捉されにくいLiオロチン酸(LiO)が有効であることが示されました.LiOを投与したADモデルマウスでは,アミロイド沈着やリン酸化タウの形成がほぼ完全に抑制され,既存の病理も改善されました.さらに,ミクログリアの炎症反応が抑制され,アミロイドのクリアランス能が改善し,シナプスと髄鞘の保持も確認されました.特筆すべきは,老化マウスにおいてLiOが記憶機能を若齢マウス並みに回復させた点であり,Liが加齢性認知機能低下に対しても保護的に作用することが示されたことです.

図2はLiがアミロイド斑にどのように関与しているかを示しています.図2aでは,脳内のAβ斑(青色の塊)が負に帯電し,周囲に存在する正に帯電したLiイオン(黄色)が引き寄せられて斑の中に捕捉されてしまう様子が描かれています.その結果,本来はニューロン,アストロサイト,ミクログリアなどの細胞に広く分布して機能しているはずのLiが奪われ,非Aβ斑領域での機能が低下し,神経変性につながります.

一方,図2bはLiO(赤)を投与した場合を示しています.これはAβ斑に捕捉されにくく,神経細胞に効果的に取り込まれます.GSK3β活性化はミクログリアの異常炎症応答による神経炎症を起こしますが,LiOにより機能回復したミクログリアはAβを効率的に除去できるようになり,シナプスや軸索,髄鞘の喪失を防ぎます.動物モデルでは,LiO投与によりアミロイド沈着やタウリン酸化の増加が抑えられ,認知機能の低下も改善されました.

Eric Topol先生がブログで指摘しているように,過去の小規模ランダム化試験,双極性障害患者コホート,さらには飲料水中Li曝露研究からも,Liの認知症予防効果は示唆されてきました.しかし,高用量炭酸Liの副作用が臨床応用を制限してきたことも事実です.今回の研究は,低用量Liオロチン酸という新しい選択肢を提示し,安全性への懸念を最小化しつつ予防的効果を期待できる可能性を示しました.

★ただし,ここで提示された結果はあくまで動物モデルに基づく研究であり,ヒトにそのまま適用できるものではありません.特にリチウムは治療域と中毒域が非常に近い薬剤であり,血中濃度の厳密な管理が不可欠です.そのため,サプリメントや市販薬として安易にリチウムを摂取することは極めて危険であり,厳に慎むべきであることを強調したいと思います.

Aron L, et al. Lithium deficiency and the onset of Alzheimer’s disease. Nature. 2025. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09335-x

Topol E. Lithium and Its Potential Protection from Alzheimer’s Disease. Ground Truths, Aug 10, 2025.

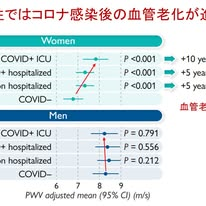

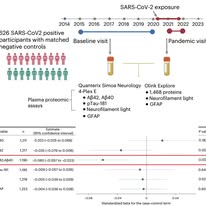

・COVID-19は女性の血管を老化させる ―国際共同大規模研究CARTESIAN研究―

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月20日のFB投稿です**

COVID-19の後遺症は心血管系の障害によっても生じます.その背景として血管内皮障害や炎症に伴う血管老化が推測されてきました.CARTESIAN研究は,COVID-19に伴うこの血管老化を検証しました.

COVID-19の後遺症は心血管系の障害によっても生じます.その背景として血管内皮障害や炎症に伴う血管老化が推測されてきました.CARTESIAN研究は,COVID-19に伴うこの血管老化を検証しました.

18か国,38施設の2390人を対象とした国際共同前向きコホート研究で,COVID-19陰性対照群391人,陽性非入院群828人,入院群729人,ICU群146人の4群に分類されます.主要評価項目は,感染から平均6か月後の頸動脈―大腿動脈脈波伝播速度(Pulse Wave Velocity;PWV)としました.これは動脈硬化や血管老化を反映する確立された指標です.

さて結果ですが,COVID-19既往の3群はいずれも対照群に比べて有意にPWVが高値を示し,0.37〜0.41 m/sの上昇を認めました.ただし重症度が高いほどPWVが高いという直線的な関係は認めませんでした.しかし注目すべきは性差で,女性では全てのCOVID-19群でPWVが上昇し,特にICU群では1.09 m/sと最大の上昇を示しました.一方,男性ではCOVID-19の有無による差が認められませんでした.図1が分かりやすいですが,通常,男性は女性よりPWVが高い傾向があり,対照群(COVID-)では男性の方が女性よりPWVが速いことが分かりますが,興味深いのは,男性ではCOVID-19既往群では対照群と大差がないのに対し,女性では対照群との差が明確に大きいという点です(図1).そしてICU群では早期血管老化(early vascular aging)が顕著で,10年の血管加齢に相当します!また女性で持続症状を有した群ではPWVがさらに高値であり,症状の長期化と血管老化の関連を認めました.ただし12か月後の追跡では,COVID-19群のPWVは低下傾向を示し,血管老化が部分的に可逆的である可能性も示されました.

この論文に対するeditorialを読むと,PWV上昇の程度は比較的軽度であり,その臨床的意義についてはさらなる研究が必要と指摘しています.また図2にて,COVID-19による血管老化の仕組みを解説しています.感染により,IL-1やIL-6などのサイトカインが増加します.加えて凝固異常や好中球細胞外トラップが生じ,動脈のリモデリングを来たし,血管が硬くなります(stiff artery). この血管老化が女性に強く現れる理由として,性ホルモンや社会的要因,あるいは急性期に重症となった男性が死亡してしまい,生存者には影響が残りにくいというサバイバーバイアスなどを推測しています.

この血管老化は,ブレインフォグや頭痛,認知障害などlong COVIDに特徴的な神経症状にも関与している可能性があります.今後は血管老化を防止する治療や,リスクの高い群を早期に見極めるためのバイオマーカー探索が重要となるとなると思われます.

Bruno RM, et al. Accelerated vascular ageing after COVID-19 infection: the CARTESIAN study. Eur Heart J. 2025;00:1–14. (doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf430)

Bukhari S, et al. COVID-19 and vascular ageing: an accelerated yet partially reversible clock? Eur Heart J. 2025;00:1–3. (doi.org/10.1093/eurheartj/ehaf590)

・患者と目を合わせない医者たち(新潮新書)

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月23日のFB投稿です**

昨日のカンファレンスで教室のみんなに紹介した里見清一先生(本名,國頭英夫先生)の新刊です(https://amzn.to/462rblW).里見先生は呼吸器内科とくに肺癌の診療を専門とするドクターです.10年ほど前ですが,日本臨床倫理学会で,会場大爆笑,でも一番考えさせられるご講演をされておられたのが里見先生でした.その時は「自己決定」といって,なんでも患者さんに決めてもらう風潮について問題提起をされていました.すっかりファンになった私は,お願いして前任地の新潟までお越しいただき,『 終末期の医者の仕事 』というご講演をしていただきました.先生は『偽善の医療(https://amzn.to/4fPOMJO)』や『衆愚の病理(https://amzn.to/3JtWwp1)』(いずれも新潮新書)など多くの本を執筆されておられます.今回の本も,下記にメモしましたが,印象に残る文章がいくつもありました.読んでいろいろなご意見は出てくるかと思いますが,若いドクターには医療や人の命について深く考えるきっかけになるのではないかと思います. オススメです.

昨日のカンファレンスで教室のみんなに紹介した里見清一先生(本名,國頭英夫先生)の新刊です(https://amzn.to/462rblW).里見先生は呼吸器内科とくに肺癌の診療を専門とするドクターです.10年ほど前ですが,日本臨床倫理学会で,会場大爆笑,でも一番考えさせられるご講演をされておられたのが里見先生でした.その時は「自己決定」といって,なんでも患者さんに決めてもらう風潮について問題提起をされていました.すっかりファンになった私は,お願いして前任地の新潟までお越しいただき,『 終末期の医者の仕事 』というご講演をしていただきました.先生は『偽善の医療(https://amzn.to/4fPOMJO)』や『衆愚の病理(https://amzn.to/3JtWwp1)』(いずれも新潮新書)など多くの本を執筆されておられます.今回の本も,下記にメモしましたが,印象に残る文章がいくつもありました.読んでいろいろなご意見は出てくるかと思いますが,若いドクターには医療や人の命について深く考えるきっかけになるのではないかと思います. オススメです.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆現在の医学教育は,人は必ず死ぬこと,そしてその前に治療を諦める時が必ず来ることを教えていない.

◆私の周りの誰に聞いても,寝たきりで生かされた状態で延命治療などしてほしくないと答える.おそらく読者もそうだろう.

◆クーパー先生らは,AIによって医学生が教育されるようになると,そこから質的に違う医者が出てくるのではないかと懸念している.そもそもChatGPTによって最初からすぐに正解が提示されるのなら,医者が勉強する意味はあるのか.また,倫理的なジレンマに悩む代わりに,ブラックボックスから出てくるAIの決定を医者はそのまま受け入れるようになるのだろうか.

◆エビデンスやガイドラインは大切だが,そればかりを墨守する人間は「エビデンス屋」と呼ばれ,軽蔑される.我々はその重要性も限界も認識すべきである.

◆(不必要な検査について)この無駄は必ずしも医者の問題だけではなく,患者側も「何も検査してくれない」と不平を鳴らすのである.医者にとって最も知識や経験を必要とするのは,病歴と身体診察から「大丈夫,何ともない」と結論することである.

◆ミシガン大学のシュナイダー教授も,「良い人になるのは無理でも,良い人だと思わせるようにせよ」と学生に教えているそうだ.

◆チーム医療だの働き方改革だのは,必ずしも患者側のメリットを考えて出たものではないことは忘れない方がよい.

◆そう,俺たちの頃は辛かった.近頃の若い者がそれを追体験する必要なんかないのだろう.だが,だからといって別に俺たちはやり直したいなどとは思わない.それはどうしてだろうか.

◆喜び(ジョイ)は快楽(プレジャー)と同じではない.喜びには困難や無念や試練も含まれる.喜びを定義することはできない.ただ,我々がそれを経験したときに初めて「これがそうなのか」とわかるのだ.

・p-tau217r:アルツハイマー病の進行を血液検査で知る時代に突入 ― 真の利益のために何が必要か?

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月27日のFB投稿です**

アルツハイマー病(AD)において,脳内の病理変化の進行を正確に把握することは治療方針の決定や予後の予測に重要と考えられています.アミロイドPETやタウPETがその役割を担うと考えられてきましたが,これらは高額,かつ専門的な施設を必要とするため,広く普及させることは容易ではありません.またADの患者数の多さと日本の医療経済の状況を考えても現実的ではありません.このような背景のもと,実際に認知機能障害の出現と密接な関係がある種々のタウ蛋白を血液で測定し,ADの病期(ステージ)を分類できるかどうかが大きな研究テーマとなってきました(ちなみにアミロイドβは発症約20年前から生じる引き金で,タウ蛋白は認知症発症前に急激に変化が生じる実行蛋白と考えられつつあります).

アルツハイマー病(AD)において,脳内の病理変化の進行を正確に把握することは治療方針の決定や予後の予測に重要と考えられています.アミロイドPETやタウPETがその役割を担うと考えられてきましたが,これらは高額,かつ専門的な施設を必要とするため,広く普及させることは容易ではありません.またADの患者数の多さと日本の医療経済の状況を考えても現実的ではありません.このような背景のもと,実際に認知機能障害の出現と密接な関係がある種々のタウ蛋白を血液で測定し,ADの病期(ステージ)を分類できるかどうかが大きな研究テーマとなってきました(ちなみにアミロイドβは発症約20年前から生じる引き金で,タウ蛋白は認知症発症前に急激に変化が生じる実行蛋白と考えられつつあります).

今回,Nature Aging に発表されたスウェーデンとカナダの共同研究は,まさにこの課題に取り組んだものです.スウェーデンの549例とカナダの140例,合計689例が対象です.研究では,リン酸化タウ(p-tau181, 199, 202, 205, 217, 231)と非リン酸化タウ(tau195-209, tau212-221, 0N-tauなど)の12種類のタウペプチドを,血液を用いて質量分析で同時に測定しました.特に重要となったのは p-tau217r(p-tau217 ÷ tau212-221),p-tau205r(p-tau205 ÷ tau195-209),そして0N-tauです.ここで「r」は ratio(比)を意味し,リン酸化ペプチドを対応する非リン酸化ペプチドで割ることで,腎機能などによる総タウ量の変動を補正し,病気特異的な変化をとらえやすくしています.

さて結果ですが,3つの指標(p-tau217r,p-tau205r,0N-tau)を組み合わせることで,患者を血液ステージ0〜3の4段階に分類できることが分かりました.

ステージ0:3つの指標すべてが正常. AβやタウPETも陰性が多く,認知機能も保たれる段階.

ステージ1:p-tau217rが異常となる. AβPETが陽性化するが,臨床的には無症候が多い段階.

ステージ2:p-tau205rが異常となる.タウPETが陽性化して,軽度認知障害が目立ち始める.

ステージ3:0N-tauが異常となる.タウの広範な蓄積と脳萎縮が進んだ,認知症を呈する段階.

つまりこの血液ステージは,PET所見や認知機能低下の進行とよく対応しています.ステージ0から1でAβ蓄積が進み,ステージ1から2でタウ沈着と軽度認知障害が出現し,ステージ2から3で急速に進行して認知症に至るという流れが明確に示されました.図1では,血液ステージが進むにつれて,まずアミロイドPETでAβ蓄積が検出され,次にタウPETで内側側頭葉や新皮質におけるタウ沈着が明らかになり,その後皮質厚の減少が認められ,最終的に認知機能指標(MMSEやmPACCなど)が低下することが示されています. 図2は血液ステージごとの主要なバイオマーカー・認知機能の変化を示しています.

本研究の臨床への貢献は,第1に,血液検査のみでADの病期を推定できることで,PETが利用できない施設でも診療に活用できる可能性を示したことです.第2に,アミロイドβ抗体や将来のタウ療法など,新規治療薬の効果は病期に依存するため,血液ステージを用いることでより適切な患者選択が可能となることです.治験においてもPET検査数を大幅に減らし,効率的に対象者を絞り込むことができると思われます.さらに,最新のJAMA Neurology誌に掲載された研究では,血漿p-tau217が前臨床期のアルツハイマー病において将来の認知機能低下を予測する有力な指標であることも示されています(文献2).

素晴らしい医学の進歩で,ここまできたかと感嘆しますが,個人的には複雑な気分です.これが臨床で使用されるようになると,ADの診断が気軽にできてしまいます.今までであれば十分な問診,診察,認知機能や周辺機能の評価,日常生活の状況,家族関係など多面的に調べられたものが,血液診断ひとつで済まされてしまう恐れがあります.果たしてそれでよいのかなと思います.早期診断が患者さんや家族に過度の心理的負担を与えたり,就労や保険加入に影響を及ぼす可能性,あるいは告知のタイミングや方法をめぐる新たな課題を生じさせることも考えられます.「できること」と「すべきこと」は必ずしもイコールではありません.「できるからやってしまう」という姿勢は,医療においては慎重であるべきです.

一方で,こうした血液バイオマーカーは,上述したように,PETが利用できない現場で診断や治療方針決定を助け,また新しい治療法を必要とする患者に早くつなげる可能性を秘めています.重要なのは,技術をそのまま導入するのではなく,臨床現場での使い方や倫理的配慮を含めて慎重に議論し,患者に真に利益をもたらす形で活用していくことだと思います.

1. Montoliu-Gaya L, Salvadó G, Therriault J, et al. Plasma tau biomarkers for biological staging of Alzheimer’s disease. Nature Aging. 2025. (doi.org/10.1038/s43587-025-00951-w)

2. Insel PS, Mattsson-Carlgren N, Sperling RA, et al. p-Tau217, Tau PET, and Cognition in Preclinical Alzheimer Disease. JAMA Neurol. Published online August 25, 2025. (doi.org/10.1001/jamaneurol.2025.2974)

・NHK「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の!?(びっくりはてな)」に出演します!

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月28日のFB投稿です**

標題の新番組の第2回放送「認知症 克服のカギ」に出演させていただきます.昨年からチーフディレクターの方々にレクチャーする機会をいただき,番組制作のお手伝いに関わってきましたが,正直どのような番組になるのか分からないまま進めていました.まさか自分が出演しタモリさんに直接お目にかかれるとは,まったく想像していなかったので,大変驚きました.

標題の新番組の第2回放送「認知症 克服のカギ」に出演させていただきます.昨年からチーフディレクターの方々にレクチャーする機会をいただき,番組制作のお手伝いに関わってきましたが,正直どのような番組になるのか分からないまま進めていました.まさか自分が出演しタモリさんに直接お目にかかれるとは,まったく想像していなかったので,大変驚きました.

番組の内容は「認知症 克服のカギ」をテーマに,認知症に関する国内外の研究成果が次々と紹介される,まさに最先端の情報のオンパレードです.私自身も知らなかった新しい知見にも触れることができました.専門医でさえも驚かされる話題もあるように思います.また,さすがNHKという感じで,VTRによる研究紹介の迫力には圧倒されました.世界の第一線で活躍する研究者や,実際に病と向き合う患者さん・ご家族への直接取材から得られた言葉には,深い重みがありました.

認知症は確かに大変な病気ですが,その研究は確実に前進していることが伝わると思います.番組の終盤では「認知症を克服するとはどういうことなのか?」というところまで議論は深まります.私たちがこれから認知症にどのように向き合い,支え合っていくべきかを考えるきっかけになる番組だと思います.ぜひご覧ください.放送は9月6日(土)19:30~20:48(78分)です.

出演者インタビューをこちらからご覧いただけます:

認知症は克服できる!?タモリ、山中伸弥らが研究の最前線を深掘り&認知症関連番組も

https://www.nhk.jp/…/blog/bl/pB4Egql2A5/bp/pDERAG6rZp/

・ChatGPT時代の医師教育 :学びを支えるか,奪うかの境目は?

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年8月31日のFB投稿です**

ChatGPTのような大規模言語モデル(AI)が,医療の現場にどんどん入ってきています.とても便利ですが,いいことばかりではありません.私自身,「若い先生の方がAIの影響を強く受けるのではないか」と漠然とした懸念を持っていましたが,先日読んだ New England Journal of Medicine の総説で,その疑問が整理されました.

ChatGPTのような大規模言語モデル(AI)が,医療の現場にどんどん入ってきています.とても便利ですが,いいことばかりではありません.私自身,「若い先生の方がAIの影響を強く受けるのではないか」と漠然とした懸念を持っていましたが,先日読んだ New England Journal of Medicine の総説で,その疑問が整理されました.

まずAIのデメリットとして,教育の現場では次の3つが特に問題になります.

• Never-skilling:必要な力を身につけられない

• Mis-skilling:AIの誤りをそのまま覚えてしまう

• Deskilling:せっかく身につけた技能が失われる

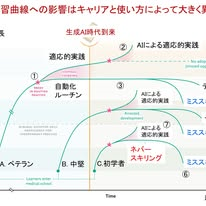

医師はトレーニングを重ねることで,ある時点で「自動的なルーティンの実践」から「柔軟で創造的な実践」へと成長することができます(図1の①).このあとAIをうまく批判的に活用すれば,さらに成長が加速していきます(図の②).ただベテラン医師でも「自動的なルーティンの実践」のままの人もいますし(③),AIを安易に使うとDeskillingやMis-skillingが起きてしまいます(④).

注意すべきは,学習曲線のスタート地点が3本あることです.これは学習者の経験の違いを表しています.

• ベテラン医師(A)は,すでに高い技能を持っているため,AIを参考にしても「どこが正しく,どこが間違っているか」を判断しやすく,補助手段として有効に使えます.

• 中堅医師(B)は,AIをうまく使えば大きく成長できますが,依存すると逆に自分の推論力を磨く機会を失ってしまいます(⑤).

• 医学生や研修医などの初学者(C)は,AIの答えをみな「正解」と思い込んでしまう危険があり,成長が伴わず,低いレベルでとどまってしまう恐れがあります(⑥).ただし教育者が「なぜこの診断が出たのか,自分の言葉で説明してみよう」と検証的・批判的に問いかければ,AIを学びの出発点に変えることができます(⑦).

つまり,同じAIでも,誰がどう使うかによって,学びの行方は大きく変わるということです.また基盤を伴わない初学者ではAIへの対処の影響が大きいということです.教育者は,学習者の段階に応じてAIの「検証的・批判的な使い方」を指導していく必要があります.

具体的には著者らは「DEFT-AI」という指導法を提案しています(図2).診断の振り返り(Diagnosis),証拠の吟味(Evidence),フィードバック(Feedback),教育的な指導(Teaching),そしてAI活用の推奨(AI recommendation)の5つを柱に,AIを使う場面を教育の機会に変えようというものです.

さらに,人とAIの協働には二つのスタイルを提示しています.「ケンタウロス型」では役割を分担し,危険度の高い判断は人間が担います.一方「サイボーグ型」では人とAIが一体化し,出力を一緒に練り上げていきます.診断のような場面ではケンタウロス型,メール文案のような低リスクの作業ではサイボーグ型が向いていると書かれています.

著者の結論はシンプルです.著者らは「verify and trust(検証してから信頼する)」を強調しています.AIの答えを鵜呑みにせず,自分の知識や証拠と照らし合わせた上で活用することが大切なのです.これからの医学教育は,AIを避けるのでも過信するのでもなく,賢く付き合うことが求められる時代に入ったのだと思います.ただし,この議論は現時点のAIが「不完全であること」を前提にしています.もし将来,AIの精度が飛躍的に高まり,人間の判断に匹敵する水準に達した場合,教育や臨床現場での位置づけそのものが変わる可能性があります.

Abdulnour R-E, Gin B, Boscardin CK. Educational Strategies for Clinical Supervision of Artificial Intelligence Use. N Engl J Med. 2025;393:786-97. (doi.org/10.1056/NEJMra2503232)

(作成者)峯岸 瑛(みねぎし あきら)

今朝も寒かったですね❗️ そんな中、私は朝の7時過ぎからは愛知県は津島市の天王川公園で月一回のポールウォーキングクラブに参加してまいりました♪ 10名以上の皆さんに参加いただきました。みなさん、ありがとうございました。 いつもの準備体操と、今日は歩きながらの骨盤底筋群のトレーニング方法を伝授しました❗️ これでみなさんの歩き方はきっと美しくなりますよ❣️そして同時に骨盤底筋も鍛えていきます‼️ 一石二鳥どころではない効果を得ることができますからね❣️ さて、その体操をした後、いつもの通り公園のコースを歩き始めましたところ、なんと、2/10の国府宮の裸祭りで奉納する竹を切り出しているところに遭遇‼️ なんと運の良いこと❣️ 参加者の皆さんとしばらく見学しておりました☺️ 早起きは三文の徳と申しますが、そのことを実感した今日の津島ポールウォーキングクラブでした❣️ この機会をいただけたことに感謝です。 ありがとうございました。 #津島 #ポールウォーキング #国府宮神社 #裸祭り

今朝も寒かったですね❗️ そんな中、私は朝の7時過ぎからは愛知県は津島市の天王川公園で月一回のポールウォーキングクラブに参加してまいりました♪ 10名以上の皆さんに参加いただきました。みなさん、ありがとうございました。 いつもの準備体操と、今日は歩きながらの骨盤底筋群のトレーニング方法を伝授しました❗️ これでみなさんの歩き方はきっと美しくなりますよ❣️そして同時に骨盤底筋も鍛えていきます‼️ 一石二鳥どころではない効果を得ることができますからね❣️ さて、その体操をした後、いつもの通り公園のコースを歩き始めましたところ、なんと、2/10の国府宮の裸祭りで奉納する竹を切り出しているところに遭遇‼️ なんと運の良いこと❣️ 参加者の皆さんとしばらく見学しておりました☺️ 早起きは三文の徳と申しますが、そのことを実感した今日の津島ポールウォーキングクラブでした❣️ この機会をいただけたことに感謝です。 ありがとうございました。 #津島 #ポールウォーキング #国府宮神社 #裸祭り 本日、一関体育協会主催フィットネスまつりにて、ヨガ40分を担当。その後、ピラティス40分、エアロビクス40分と続き、種目や順番や時間配分などがちょうど良く、心地良いイベントでした! ピラティスの安藤舞先生、エアロビクスの千葉隆子先生、共に指導スキルが高くて素晴らしかったです!若手インストラクターの活躍を見るのは、嬉しいです😊

本日、一関体育協会主催フィットネスまつりにて、ヨガ40分を担当。その後、ピラティス40分、エアロビクス40分と続き、種目や順番や時間配分などがちょうど良く、心地良いイベントでした! ピラティスの安藤舞先生、エアロビクスの千葉隆子先生、共に指導スキルが高くて素晴らしかったです!若手インストラクターの活躍を見るのは、嬉しいです😊 【ポールdeエクササイズ】 ポールを支えに 大地を踏む ポールを遠くに 身体を開く ポールの力をかりて 伸びて 伸ばして〜 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜海老川コース 皆 ご機嫌の笑顔になりました #ポールExercise #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウオーク

【ポールdeエクササイズ】 ポールを支えに 大地を踏む ポールを遠くに 身体を開く ポールの力をかりて 伸びて 伸ばして〜 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜海老川コース 皆 ご機嫌の笑顔になりました #ポールExercise #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウオーク 2月の気まポ(気ままにポール歩き)は、三鷹探訪の巻 JR三鷹駅に集合、玉川上水沿いの御殿山通り・山本有三記念館・井の頭公園(小鳥の森)・牟礼の里公園・禅林寺というコースでした。 ただし、私は山本有三記念館まで行ったところでリタイア、喫茶店で過ごしてランチに合流しました。 というのは、数日前から不覚にも「鵞足炎(がそくえん)」というのになって足が痛くてまともに歩けないんです。整形外科の医師には、買い物程度なら歩いてよいと言われたので、2本杖のようにポールを使ってコースの序の口程度歩いたというわけです。 写真の大半は、田村和史君(運営のパートナー、高校同級生)によるものです。

2月の気まポ(気ままにポール歩き)は、三鷹探訪の巻 JR三鷹駅に集合、玉川上水沿いの御殿山通り・山本有三記念館・井の頭公園(小鳥の森)・牟礼の里公園・禅林寺というコースでした。 ただし、私は山本有三記念館まで行ったところでリタイア、喫茶店で過ごしてランチに合流しました。 というのは、数日前から不覚にも「鵞足炎(がそくえん)」というのになって足が痛くてまともに歩けないんです。整形外科の医師には、買い物程度なら歩いてよいと言われたので、2本杖のようにポールを使ってコースの序の口程度歩いたというわけです。 写真の大半は、田村和史君(運営のパートナー、高校同級生)によるものです。 #2025健走杖快閃~第一閃 #繞「園」圈紀錄影片 #台中半平厝公園 #雙杖在手 健康跟著走

#2025健走杖快閃~第一閃 #繞「園」圈紀錄影片 #台中半平厝公園 #雙杖在手 健康跟著走 英語で皆様に一言ご挨拶申し上げます!! ここのところ、Heygen(AI)と遊んでおります!! ご興味のある方は、加納敏彦さんの著書↓を是非お読みください! https://amzn.asia/d/0T5hR5r 追伸 このボディーは言うまでもなく、今の私ではありませんので、あしからずご了承ください😭 #加納敏彦 #仕事で使えるAI活用時点 #Heygen

英語で皆様に一言ご挨拶申し上げます!! ここのところ、Heygen(AI)と遊んでおります!! ご興味のある方は、加納敏彦さんの著書↓を是非お読みください! https://amzn.asia/d/0T5hR5r 追伸 このボディーは言うまでもなく、今の私ではありませんので、あしからずご了承ください😭 #加納敏彦 #仕事で使えるAI活用時点 #Heygen 2/04 鎌倉山から西鎌倉へ向かう道、雪が更に深くなった感じの富士山が垣間見えました。負傷の身体で恐る恐る運転し、途中でメンバーさん拾って広町緑地へ。寒波の予報でしたが風もなく日向は暖かく気持ちのよいPW日和でした。無事終えて安堵。案ずるより産むが易し。

2/04 鎌倉山から西鎌倉へ向かう道、雪が更に深くなった感じの富士山が垣間見えました。負傷の身体で恐る恐る運転し、途中でメンバーさん拾って広町緑地へ。寒波の予報でしたが風もなく日向は暖かく気持ちのよいPW日和でした。無事終えて安堵。案ずるより産むが易し。 【#コーディネーショントレーニング 四苦八苦】 2025/2/4 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング おやおや 初めてではないのに… 厚着のせいかな〜? 頭と身体がバラバラ 笑い転げたレッスン になりました〜 たまたま今日が お誕生日の会員さん 皆でハッピーバスデイの歌で 祝福です

【#コーディネーショントレーニング 四苦八苦】 2025/2/4 #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング おやおや 初めてではないのに… 厚着のせいかな〜? 頭と身体がバラバラ 笑い転げたレッスン になりました〜 たまたま今日が お誕生日の会員さん 皆でハッピーバスデイの歌で 祝福です 2/07 (男性) ポールウォーキング教室だと言うのできてみましたが、歩きにきたのに体操するんですか?!腰が痛いのでできません。NW教えてくれませんか。→→→(Tam)ウォーミングアップと筋トレははずせません。PWはリハビリ運動です。

2/07 (男性) ポールウォーキング教室だと言うのできてみましたが、歩きにきたのに体操するんですか?!腰が痛いのでできません。NW教えてくれませんか。→→→(Tam)ウォーミングアップと筋トレははずせません。PWはリハビリ運動です。 昨年、埼玉県の桶川.北本町おこしサミットに呼んで頂いたご縁で、議員や世話役の皆様が北鎌倉を訪ねてくださいました。ポール歩き後は、北鎌倉町内会ゆかりの「ベニバナ」繋がりもあり、会長にも加わって頂き、街づくりや地域交流について貴重な意見交換の場を持つことができました。 物事はすべて繋がって成り立っているんだなぁと不思議な感覚を覚えました。このご縁を大切にしたいと思います。

昨年、埼玉県の桶川.北本町おこしサミットに呼んで頂いたご縁で、議員や世話役の皆様が北鎌倉を訪ねてくださいました。ポール歩き後は、北鎌倉町内会ゆかりの「ベニバナ」繋がりもあり、会長にも加わって頂き、街づくりや地域交流について貴重な意見交換の場を持つことができました。 物事はすべて繋がって成り立っているんだなぁと不思議な感覚を覚えました。このご縁を大切にしたいと思います。 佐久ポールウォーキング協会より 2024年度最終イベント〜 「室内ポールウォーク」 大寒波襲来下集まってくれたポールウォーカー〜ww ヨガイントラ/田玉BコーチによるUPと新地MCのポール無し運動etc❗️ 終わりは依田MCによるPW三昧で体育館内を闊歩? クールダウンは高見澤ACでした。 3月は遅れた冬眠でお休みです。各自での自分のメンテをお願いし4/6の再会約束を‼️

佐久ポールウォーキング協会より 2024年度最終イベント〜 「室内ポールウォーク」 大寒波襲来下集まってくれたポールウォーカー〜ww ヨガイントラ/田玉BコーチによるUPと新地MCのポール無し運動etc❗️ 終わりは依田MCによるPW三昧で体育館内を闊歩? クールダウンは高見澤ACでした。 3月は遅れた冬眠でお休みです。各自での自分のメンテをお願いし4/6の再会約束を‼️ 2本の専用ポールを持って歩くポールウォーキングに出会って10年、コーチ資格をとって8年、ただの主婦だった私が今は人前でポールウォーキングを語っている。これも縁でしょうか。 たくさんの方と一緒に歩いて今強く思うことは、「遅くとも50代のうちに運動習慣をつけておきましょう!」ということ。私だって他人のことは言えません。バレーボールで貯めていた貯筋をそろそろ使い果たした感があります。今年還暦を迎える同級生に、「何でもいいから何か運動する習慣を。何していいかわからないなら、とりあえず一緒に歩かない?」と言いたい。

2本の専用ポールを持って歩くポールウォーキングに出会って10年、コーチ資格をとって8年、ただの主婦だった私が今は人前でポールウォーキングを語っている。これも縁でしょうか。 たくさんの方と一緒に歩いて今強く思うことは、「遅くとも50代のうちに運動習慣をつけておきましょう!」ということ。私だって他人のことは言えません。バレーボールで貯めていた貯筋をそろそろ使い果たした感があります。今年還暦を迎える同級生に、「何でもいいから何か運動する習慣を。何していいかわからないなら、とりあえず一緒に歩かない?」と言いたい。 2/9(日)ポールウォーキングな一日「後半」 秋葉区文化会館で行われた健康フォーラムで講師を務められた松井浩先生。 先生が講演の合間に開催されたポールウォーキング体験講座のアシスタントをつとめてきました。 先生が講演で不在のときは、僭越ながら私が講師のまねごとをさせていただきました! 手前味噌ですが、ご参加の皆さんが5分で見違えるようになってびっくり!😲 確かな自信につながりました!松井先生、ご参加の皆様、ありがとうございました😊

2/9(日)ポールウォーキングな一日「後半」 秋葉区文化会館で行われた健康フォーラムで講師を務められた松井浩先生。 先生が講演の合間に開催されたポールウォーキング体験講座のアシスタントをつとめてきました。 先生が講演で不在のときは、僭越ながら私が講師のまねごとをさせていただきました! 手前味噌ですが、ご参加の皆さんが5分で見違えるようになってびっくり!😲 確かな自信につながりました!松井先生、ご参加の皆様、ありがとうございました😊 2/11 第二火曜日は三浦PWグループ定例会。衣張山の予定でしたが打撲の傷に響かない平らな道walkingに自分の都合で変更しました。鎌倉検定2級合格のメンバーさんの詳しい解説付きで充実した歴史散歩になりました。

2/11 第二火曜日は三浦PWグループ定例会。衣張山の予定でしたが打撲の傷に響かない平らな道walkingに自分の都合で変更しました。鎌倉検定2級合格のメンバーさんの詳しい解説付きで充実した歴史散歩になりました。 これ迄バイクで往復していた女性が最近右折禁止違反で捕まり、認知症もあり とうとう介護1認定に。この際🏍️をやめることになりました。が、15分も歩くと腰が痛くて休まなければ辛い!と嘆いていたと思ったら、今日歩行器(4輪手押し車)をレンタルして、背中を丸くしながら PW教室に通ってきたのを見てびっくり。みんなからポールで歩きなさい!と袋叩きの刑。教室では身体は柔らかいのですが。「アキマヘン」(この台詞が曲者)だそうです。

これ迄バイクで往復していた女性が最近右折禁止違反で捕まり、認知症もあり とうとう介護1認定に。この際🏍️をやめることになりました。が、15分も歩くと腰が痛くて休まなければ辛い!と嘆いていたと思ったら、今日歩行器(4輪手押し車)をレンタルして、背中を丸くしながら PW教室に通ってきたのを見てびっくり。みんなからポールで歩きなさい!と袋叩きの刑。教室では身体は柔らかいのですが。「アキマヘン」(この台詞が曲者)だそうです。 【風にもマケズ集まったけど…】 2025/2/13 行田公園の砂ぼこりが風に 追い立てられ中央広場を 走っています たまりませ〜ん 😳 風と枯れ枝落下避けて イベント広場の窪地に下りました 本日のお楽しみメニュー ピンキラの 忘れられないの~〜♬ 「恋の季節」に合わせてエクササイズ なかなか筋がよろしいようです 歩くには厳し過ぎる風! 「歩きたいですか〜?」 「今日はもういいで~す」 ならばポールdeゲームね ゲーム大好きメンバー こんな強風なのに大盛り上がり 凄いな〜 #船橋ウォーキングソサイエティ #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウオーク #県立行田公園

【風にもマケズ集まったけど…】 2025/2/13 行田公園の砂ぼこりが風に 追い立てられ中央広場を 走っています たまりませ〜ん 😳 風と枯れ枝落下避けて イベント広場の窪地に下りました 本日のお楽しみメニュー ピンキラの 忘れられないの~〜♬ 「恋の季節」に合わせてエクササイズ なかなか筋がよろしいようです 歩くには厳し過ぎる風! 「歩きたいですか〜?」 「今日はもういいで~す」 ならばポールdeゲームね ゲーム大好きメンバー こんな強風なのに大盛り上がり 凄いな〜 #船橋ウォーキングソサイエティ #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ノルディックウオーク #県立行田公園 大田区ポールウォーク推進協議会の3回目の出前講師、今日は洗足池楽校にお邪魔しました。 勝海舟の別荘があったと言う洗足池は我らが源頼朝とも縁のある池月の像がありました。駅前なのにスワンボートで優雅に休日を過ごしている人たちを横目で私たちはポールエクササイズ。

大田区ポールウォーク推進協議会の3回目の出前講師、今日は洗足池楽校にお邪魔しました。 勝海舟の別荘があったと言う洗足池は我らが源頼朝とも縁のある池月の像がありました。駅前なのにスワンボートで優雅に休日を過ごしている人たちを横目で私たちはポールエクササイズ。 【コグニサイズ+インターバル】 しりとりしながら 追抜き 「自分の番がくると どきどきで 色んな汗が吹き出します〜」 感想に実感がこもります 2025/2/15 #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク

【コグニサイズ+インターバル】 しりとりしながら 追抜き 「自分の番がくると どきどきで 色んな汗が吹き出します〜」 感想に実感がこもります 2025/2/15 #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク 2025.2.17 シニアポールウォーキング | 船橋ウォーキング・ソサイエティ

2025.2.17 シニアポールウォーキング | 船橋ウォーキング・ソサイエティ 2/18 [みんな椿] 寒波再来の寒さにもかかわらず皆さん元気に広町緑地里山公園に集合。ウォーミングアップの私たちの輪の外にどこかの団体さんが一緒にストレッチして二重の輪🤸 この後は 3グループに分かれTopグループは富士見坂から室ケ谷へ、ソロソロ組は平らな道を、私たちは初めて挑戦の御所ケ丘住宅への近道を歩きました

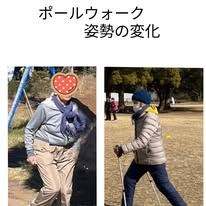

2/18 [みんな椿] 寒波再来の寒さにもかかわらず皆さん元気に広町緑地里山公園に集合。ウォーミングアップの私たちの輪の外にどこかの団体さんが一緒にストレッチして二重の輪🤸 この後は 3グループに分かれTopグループは富士見坂から室ケ谷へ、ソロソロ組は平らな道を、私たちは初めて挑戦の御所ケ丘住宅への近道を歩きました 【痛し 痒し】 2025/2/19 「2006年パワーウォーキング体験会」から形態は変化しつつ19年継続しているポールを使わない「美姿勢ウォーキング」。 諸事情で休会した会員が旧い仲間との繋がりを大切に復帰してきます。そんな中、ウォーキング姿勢に難ありの人がたった1回の「ポールウォーキング体験会」でガラッと姿勢の変化改善する例を、参加者全員が目の当たりにしました。 曜日により構成メンバー とメニューが微妙に違う「船橋ウォーキングソサイエティ」では、どの曜日に属するかは危険のない限り本人の選択に任せています。ですが、 〇仲間との繋がり 〇その人にあったウォーキング法など、 時間の流れでミスマッチも生まれて来ました…

【痛し 痒し】 2025/2/19 「2006年パワーウォーキング体験会」から形態は変化しつつ19年継続しているポールを使わない「美姿勢ウォーキング」。 諸事情で休会した会員が旧い仲間との繋がりを大切に復帰してきます。そんな中、ウォーキング姿勢に難ありの人がたった1回の「ポールウォーキング体験会」でガラッと姿勢の変化改善する例を、参加者全員が目の当たりにしました。 曜日により構成メンバー とメニューが微妙に違う「船橋ウォーキングソサイエティ」では、どの曜日に属するかは危険のない限り本人の選択に任せています。ですが、 〇仲間との繋がり 〇その人にあったウォーキング法など、 時間の流れでミスマッチも生まれて来ました… 海路にて千葉鋸南町へ 振り返れば 2009年から毎年 早咲きの頼朝桜が満開となる この時季に町民の皆様と ご一緒させて頂いてきました。 イベント講座を企画推進くださる 保健師の皆様に 感謝してもしきれません。 16年間という 本当に長きに渡り 献身的サポートを頂き 本当にありがとうございました!

海路にて千葉鋸南町へ 振り返れば 2009年から毎年 早咲きの頼朝桜が満開となる この時季に町民の皆様と ご一緒させて頂いてきました。 イベント講座を企画推進くださる 保健師の皆様に 感謝してもしきれません。 16年間という 本当に長きに渡り 献身的サポートを頂き 本当にありがとうございました! 2/23 春の陽射しの日曜日 逗子の桜のきれいな椿公園から街中をぐるりとPW 。 その前に、poleを持ってバレリーナのようにしなやかに美しく公園を往復してみました。指先を空まで伸ばしたり地面に届くまで下ろしたり、脚を高~く上げたり・・・男子のみなさんもとっても素敵でした。次回は染井吉野を楽しめそうです🌸🌸🌸

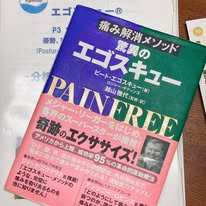

2/23 春の陽射しの日曜日 逗子の桜のきれいな椿公園から街中をぐるりとPW 。 その前に、poleを持ってバレリーナのようにしなやかに美しく公園を往復してみました。指先を空まで伸ばしたり地面に届くまで下ろしたり、脚を高~く上げたり・・・男子のみなさんもとっても素敵でした。次回は染井吉野を楽しめそうです🌸🌸🌸 この週末はエゴスキュー という姿勢を整えるメソッドの講習会に参加してきました。10年くらい前に知って、私の場合は何をやっても治らなかった右肩の不調をこのメソッドで解消できました。 今活動しているポールウォーキングとの共通点は、誰かに治してもらうのではなく、自分で自分の体を変化させられるということ。そこが大きな魅力だと、今日他の参加者と話していて再確認できました。 エゴスキュー でもポールウォーキングでも、コーチとして誰かに伝える時、やり方ばかりを教えるのではなく、本当に伝えたいのはマインドだと気づくことができました。 やっぱりエゴスキュー は楽しいなぁ、と思えたので、ポールウォーキング同様、必要な人に届けられる仕組みを作っていきます。 エゴスキュー の欠点は、これを勉強してしまうと、道ですれ違う人たちの姿勢がやたらと目につくこと。あ、骨盤が後傾してる、首が前に出てる、肩の高さが違ってる、ついつい見てしまいます。でも、そしてわかるのが歪みの無い人なんてほぼいないということ。歪みはある意味、頑張って生きてる証拠です😊と、私は思います。

この週末はエゴスキュー という姿勢を整えるメソッドの講習会に参加してきました。10年くらい前に知って、私の場合は何をやっても治らなかった右肩の不調をこのメソッドで解消できました。 今活動しているポールウォーキングとの共通点は、誰かに治してもらうのではなく、自分で自分の体を変化させられるということ。そこが大きな魅力だと、今日他の参加者と話していて再確認できました。 エゴスキュー でもポールウォーキングでも、コーチとして誰かに伝える時、やり方ばかりを教えるのではなく、本当に伝えたいのはマインドだと気づくことができました。 やっぱりエゴスキュー は楽しいなぁ、と思えたので、ポールウォーキング同様、必要な人に届けられる仕組みを作っていきます。 エゴスキュー の欠点は、これを勉強してしまうと、道ですれ違う人たちの姿勢がやたらと目につくこと。あ、骨盤が後傾してる、首が前に出てる、肩の高さが違ってる、ついつい見てしまいます。でも、そしてわかるのが歪みの無い人なんてほぼいないということ。歪みはある意味、頑張って生きてる証拠です😊と、私は思います。 2/26 北鎌倉 ようやく春本番の暖かさがやってきました。すれ違う人たちが皆笑顔に見えます。今日はBOSSの留守をお喋り(認知症予防の要)とポールやバンド体操、コアヌードルで筋バランスを整えました。週間測定で筋量増えたかたおめでとうございます( ^-^)ノ∠※。.:*:・’°☆ 🌸開花予想(東京) 3月22日

2/26 北鎌倉 ようやく春本番の暖かさがやってきました。すれ違う人たちが皆笑顔に見えます。今日はBOSSの留守をお喋り(認知症予防の要)とポールやバンド体操、コアヌードルで筋バランスを整えました。週間測定で筋量増えたかたおめでとうございます( ^-^)ノ∠※。.:*:・’°☆ 🌸開花予想(東京) 3月22日 2025.2.27 2本のポールを使うウォーキング 木曜日 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ

2025.2.27 2本のポールを使うウォーキング 木曜日 | 船橋ウォーキング・ソサイエティ [桜が続きます(о´∀`о)] 林試の森公園、芝生の広場に11本の河津桜が有るんです。 日当たりの良い6本が咲き始め、その下で楽しげなランチパーティー?(*^ω^*) 青い空とピンクの桜…癒されます🩷 咲き具合を見るとまだまだ楽しませてもらえそうです。 そしてシャガも咲き始めました。 さて1つの決断。 認知症予防計画力育成講座の中で担当していたウォーキング。 自分を知ろうと、自分チェック。 歩いてみようと、正しい姿勢で正しい歩き方。 歩く前の軽い準備体操。 歩く習慣をつけるためのアイデア。 歩けない日に軽い貯筋体操。 此処で知り合いすっかり仲良くなった6人は、街歩きの計画を相談の結果、深大寺に行って来ました。これからも時々一緒に街歩きをするそうです。 年3回の講座はこうして何組ものグループが出来ています。 3年此処で活動させてもらいました。 他の動きを考えた時、続けるには無理があると今回で最後とします。 終了時70〜80歳4人のご婦人に囲まれ、「教わった事を心がけていますよ。」て。嬉しかったです。

[桜が続きます(о´∀`о)] 林試の森公園、芝生の広場に11本の河津桜が有るんです。 日当たりの良い6本が咲き始め、その下で楽しげなランチパーティー?(*^ω^*) 青い空とピンクの桜…癒されます🩷 咲き具合を見るとまだまだ楽しませてもらえそうです。 そしてシャガも咲き始めました。 さて1つの決断。 認知症予防計画力育成講座の中で担当していたウォーキング。 自分を知ろうと、自分チェック。 歩いてみようと、正しい姿勢で正しい歩き方。 歩く前の軽い準備体操。 歩く習慣をつけるためのアイデア。 歩けない日に軽い貯筋体操。 此処で知り合いすっかり仲良くなった6人は、街歩きの計画を相談の結果、深大寺に行って来ました。これからも時々一緒に街歩きをするそうです。 年3回の講座はこうして何組ものグループが出来ています。 3年此処で活動させてもらいました。 他の動きを考えた時、続けるには無理があると今回で最後とします。 終了時70〜80歳4人のご婦人に囲まれ、「教わった事を心がけていますよ。」て。嬉しかったです。 2/27 早くも明日は2月最終日。草木がいよいよ「弥」生い茂る弥生を迎えます。ひな祭り🎎卒業式👨🎓👩🎓お花見🌸🍶✨など嬉し寂しい行事の多い月ですね。 貯筋クラスには毎回新しい方が参加され嬉しい限りですが、今日は包括からの案内で94歳の女性が見学参加。立派な T字杖をお使いでしたが 2本ポールに持ち替え最初は戸惑いながら、でもすぐに姿勢よく なんば歩きにもならず とても安定します!と喜んで参加されていました。スクワットも椅子を使ってバッチリ!無理せず 疲れたら椅子に座るようお話したら、少しハードなステップのあと、他にも座ってる人が1人 2人!あれっ!?

2/27 早くも明日は2月最終日。草木がいよいよ「弥」生い茂る弥生を迎えます。ひな祭り🎎卒業式👨🎓👩🎓お花見🌸🍶✨など嬉し寂しい行事の多い月ですね。 貯筋クラスには毎回新しい方が参加され嬉しい限りですが、今日は包括からの案内で94歳の女性が見学参加。立派な T字杖をお使いでしたが 2本ポールに持ち替え最初は戸惑いながら、でもすぐに姿勢よく なんば歩きにもならず とても安定します!と喜んで参加されていました。スクワットも椅子を使ってバッチリ!無理せず 疲れたら椅子に座るようお話したら、少しハードなステップのあと、他にも座ってる人が1人 2人!あれっ!? 2025會員大會健走活動

2025會員大會健走活動 佐久ポールウォーキング協会より 当協会2024年度イベントは2月で全て終了し、3月いっぱいは冬眠お休みで寄り道放題〜ww あるイベント会場を覗いたら、佐久市フォトコンテスト展示中で、当協会のPW散策風景だったり 恒例の散策場所が沢山撮られ出展されていました。 中になんと協会員/深町氏の写真が〜準優秀賞〜で展示中でした。おめでとうございます❗️ 継続はチカラですね‼️

佐久ポールウォーキング協会より 当協会2024年度イベントは2月で全て終了し、3月いっぱいは冬眠お休みで寄り道放題〜ww あるイベント会場を覗いたら、佐久市フォトコンテスト展示中で、当協会のPW散策風景だったり 恒例の散策場所が沢山撮られ出展されていました。 中になんと協会員/深町氏の写真が〜準優秀賞〜で展示中でした。おめでとうございます❗️ 継続はチカラですね‼️ 写真1件

写真1件 志木いろはウォークフェスタ 第9回ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会を開催します!(ボランティアスタッフも募集中!) – ずっと住み続けたいまち 志木

志木いろはウォークフェスタ 第9回ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会を開催します!(ボランティアスタッフも募集中!) – ずっと住み続けたいまち 志木 5月4日、行きますとも!

5月4日、行きますとも!

自己免疫性ノドパチーなど,IgG4抗体が関与する自己免疫疾患に関する総説がNeurol Neuroimmunol Neuroinflamm誌に公開されています.IgG4抗体による自己免疫疾患の病態機序,そしてその病態に合わせた免疫療法として何が最適かを解説しています.結論を言うと,IgG4抗体は,他のIgG抗体サブクラス(IgG1~IgG3)と異なり,炎症を介さず,主にタンパク質間相互作用を妨害するため,IVIgの主要な作用メカニズムが働かず,効きにくいということになります.

自己免疫性ノドパチーなど,IgG4抗体が関与する自己免疫疾患に関する総説がNeurol Neuroimmunol Neuroinflamm誌に公開されています.IgG4抗体による自己免疫疾患の病態機序,そしてその病態に合わせた免疫療法として何が最適かを解説しています.結論を言うと,IgG4抗体は,他のIgG抗体サブクラス(IgG1~IgG3)と異なり,炎症を介さず,主にタンパク質間相互作用を妨害するため,IVIgの主要な作用メカニズムが働かず,効きにくいということになります. COVID-19感染が,アルツハイマー病(AD)のリスクを高めることが複数の疫学研究で示されていますが,そのメカニズムは十分,分かっていません.Nature Medicine誌の最新号に報告された研究で,COVID-19がADのバイオマーカーであるAβ42/Aβ40比に影響を及ぼすことが示されました.イギリスのImperial College Londonを中心とする研究チームによる研究で,UK Biobankの大規模なデータを用いて解析したものです.

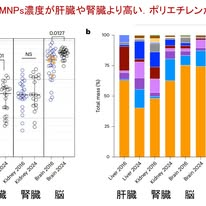

COVID-19感染が,アルツハイマー病(AD)のリスクを高めることが複数の疫学研究で示されていますが,そのメカニズムは十分,分かっていません.Nature Medicine誌の最新号に報告された研究で,COVID-19がADのバイオマーカーであるAβ42/Aβ40比に影響を及ぼすことが示されました.イギリスのImperial College Londonを中心とする研究チームによる研究で,UK Biobankの大規模なデータを用いて解析したものです. 近年,環境中のマイクロナノプラスチック(MNPs)が健康に及ぼす影響について注目が集まっています.2023年3月,New Engl J Med誌に掲載されたイタリアの前方視的研究では,頸動脈の動脈硬化病変(プラーク)を切除する頸動脈内膜切除術を受けた312人のうち,検討を行った257人中150人(58%)でポリエチレン(PE)が検出され,電子顕微鏡検査ではギザギザしたMNPsが示されました.MNPsが検出された患者では,心筋梗塞+脳卒中等による死亡リスクが,ハザード比4.53(!)とMNPsが検出されない患者と比較して顕著に高いことが示され驚きました(ブログ解説参照:https://tinyurl.com/2bvtcd53).私はこの報告以来,大量にMNPsを含むことが報告されたペットボトル飲料(doi.org/10.1073/pnas.2300582121)はあまり飲まなくなりました.

近年,環境中のマイクロナノプラスチック(MNPs)が健康に及ぼす影響について注目が集まっています.2023年3月,New Engl J Med誌に掲載されたイタリアの前方視的研究では,頸動脈の動脈硬化病変(プラーク)を切除する頸動脈内膜切除術を受けた312人のうち,検討を行った257人中150人(58%)でポリエチレン(PE)が検出され,電子顕微鏡検査ではギザギザしたMNPsが示されました.MNPsが検出された患者では,心筋梗塞+脳卒中等による死亡リスクが,ハザード比4.53(!)とMNPsが検出されない患者と比較して顕著に高いことが示され驚きました(ブログ解説参照:https://tinyurl.com/2bvtcd53).私はこの報告以来,大量にMNPsを含むことが報告されたペットボトル飲料(doi.org/10.1073/pnas.2300582121)はあまり飲まなくなりました. 自己免疫性GFAPアストロサイトパチーは,2016年にMayo clinicのグループが,アストロサイトに豊富に発現する中間径フィラメントの1つであるGlial fibrillary acidic protein (GFAP)に対する自己抗体(GFAP抗体)を有する髄膜脳炎・髄膜脳脊髄炎として報告したことにはじまります.本邦では2019年に私どものグループが,国内で初めて14名の患者さんを発見し報告しました(doi.org/10.1016/j.jneuroim.2019.04.004).この疾患では患者脳脊髄液中に,ラット脳組織を用いた免疫染色(tissue-based assay;TBA),およびGFAPαをHEK293細胞に発現させて行うcell-based assay(CBA)の両者でGFAPα抗体を確認することにより診断します.ところが,TBAで抗体陽性でありながらCBAでGFAPα抗体陰性という症例が存在することが分かりました.そのような症例を,当科の木村暁夫先生,竹腰顕先生が丁寧に検討した研究が,Journal of Neuroimmunology誌に掲載されました.

自己免疫性GFAPアストロサイトパチーは,2016年にMayo clinicのグループが,アストロサイトに豊富に発現する中間径フィラメントの1つであるGlial fibrillary acidic protein (GFAP)に対する自己抗体(GFAP抗体)を有する髄膜脳炎・髄膜脳脊髄炎として報告したことにはじまります.本邦では2019年に私どものグループが,国内で初めて14名の患者さんを発見し報告しました(doi.org/10.1016/j.jneuroim.2019.04.004).この疾患では患者脳脊髄液中に,ラット脳組織を用いた免疫染色(tissue-based assay;TBA),およびGFAPαをHEK293細胞に発現させて行うcell-based assay(CBA)の両者でGFAPα抗体を確認することにより診断します.ところが,TBAで抗体陽性でありながらCBAでGFAPα抗体陰性という症例が存在することが分かりました.そのような症例を,当科の木村暁夫先生,竹腰顕先生が丁寧に検討した研究が,Journal of Neuroimmunology誌に掲載されました. 免疫チェックポイント阻害剤(Immune Checkpoint Inhibitors;ICI)は,悪性黒色腫や非小細胞肺がんなど多くのがんで顕著な治療効果を示し,がん治療に画期的な進歩をもたらしました.しかし免疫系の「ブレーキ」を解除することによって,自己免疫関連副作用(immune-related adverse events;irAEs)が発生するリスクも伴います.その中で,脳神経内科領域の副作用として頻度が高いのがICI関連筋症(ICI-myopathy)です.私どもの施設は大学病院ということもありますが,最近非常に増加している印象があります.Neurology誌に掲載された総説論文では,ICI関連筋症の発症メカニズムについて詳しく解説しており,勉強になりました.

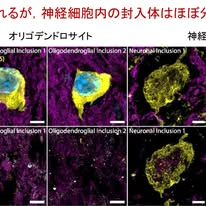

免疫チェックポイント阻害剤(Immune Checkpoint Inhibitors;ICI)は,悪性黒色腫や非小細胞肺がんなど多くのがんで顕著な治療効果を示し,がん治療に画期的な進歩をもたらしました.しかし免疫系の「ブレーキ」を解除することによって,自己免疫関連副作用(immune-related adverse events;irAEs)が発生するリスクも伴います.その中で,脳神経内科領域の副作用として頻度が高いのがICI関連筋症(ICI-myopathy)です.私どもの施設は大学病院ということもありますが,最近非常に増加している印象があります.Neurology誌に掲載された総説論文では,ICI関連筋症の発症メカニズムについて詳しく解説しており,勉強になりました. 多系統萎縮症(MSA)の病理学的特徴は,オリゴデンドログリアにおけるグリア細胞質内封入体(glial cytoplasmic inclusion;GCI)であり,これはα-シヌクレイン(α-Syn)の蓄積です.しかしMSAの症状発現や進行に重要なのは,黒質線条体系やオリーブ橋小脳系における神経細胞死であり,MSAが単にオリゴデンドログリアにおけるα-Syn蓄積だけでは説明できないことを意味します.オーストラリアから,従来のオリゴデンドログリアを中心とする考え方を再評価する必要があると指摘する論文がBrain誌に報告されています.

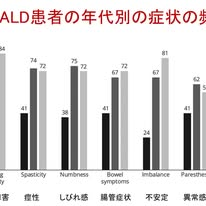

多系統萎縮症(MSA)の病理学的特徴は,オリゴデンドログリアにおけるグリア細胞質内封入体(glial cytoplasmic inclusion;GCI)であり,これはα-シヌクレイン(α-Syn)の蓄積です.しかしMSAの症状発現や進行に重要なのは,黒質線条体系やオリーブ橋小脳系における神経細胞死であり,MSAが単にオリゴデンドログリアにおけるα-Syn蓄積だけでは説明できないことを意味します.オーストラリアから,従来のオリゴデンドログリアを中心とする考え方を再評価する必要があると指摘する論文がBrain誌に報告されています. X連鎖性副腎白質ジストロフィー(ALD)は,ABCD1遺伝子の変異によって発症する神経変性疾患です.これまで男性に発症する疾患と考えられてきましたが,近年,女性でも進行性の神経症状が出現することが明らかになってきました.しかしこれまで女性は「キャリア」として扱われることが多かったため,診断や治療が遅れるケースが少なくなかったと指摘されています.今回,米国マサチューセッツ総合病院より,ALD女性患者の疾患負担に関する包括的な調査研究がNeuology誌に報告されました.

X連鎖性副腎白質ジストロフィー(ALD)は,ABCD1遺伝子の変異によって発症する神経変性疾患です.これまで男性に発症する疾患と考えられてきましたが,近年,女性でも進行性の神経症状が出現することが明らかになってきました.しかしこれまで女性は「キャリア」として扱われることが多かったため,診断や治療が遅れるケースが少なくなかったと指摘されています.今回,米国マサチューセッツ総合病院より,ALD女性患者の疾患負担に関する包括的な調査研究がNeuology誌に報告されました. アルツハイマー病に対するアミロイドβ抗体薬(レカネマブ,ドナネマブ)の臨床試験では,実薬群で脳体積の減少が速く進むという「矛盾した」結果が報告されています.これに対し,昨年10月のLancet Neurol 誌の「Personal View」欄で,「アミロイド除去に伴う偽萎縮(amyloid-removal-related pseudo-atrophy)」という新たな解釈が提唱されました(文献1).これは,脳体積の減少は,アミロイドβ除去による生理的な変化で,病的なものではないというものです.私もブログでご紹介しましたが,感想として「現時点で脳萎縮は安全と結論づけるにはデータが不十分で,長期試験や個々の患者レベルのデータ解析が必要だ」と書きました(https://tinyurl.com/28yfo5u9).

アルツハイマー病に対するアミロイドβ抗体薬(レカネマブ,ドナネマブ)の臨床試験では,実薬群で脳体積の減少が速く進むという「矛盾した」結果が報告されています.これに対し,昨年10月のLancet Neurol 誌の「Personal View」欄で,「アミロイド除去に伴う偽萎縮(amyloid-removal-related pseudo-atrophy)」という新たな解釈が提唱されました(文献1).これは,脳体積の減少は,アミロイドβ除去による生理的な変化で,病的なものではないというものです.私もブログでご紹介しましたが,感想として「現時点で脳萎縮は安全と結論づけるにはデータが不十分で,長期試験や個々の患者レベルのデータ解析が必要だ」と書きました(https://tinyurl.com/28yfo5u9). 神経変性疾患における免疫系の役割が近年注目されています.Nat Rev Neurol誌に米国ハーバード大学のHoward L. Weiner教授による勉強になる総説が掲載されています.多発性硬化症(MS)ではもちろん免疫系が疾患の主因ですが,アルツハイマー病(AD),筋萎縮性側索硬化症(ALS),パーキンソン病(PD)でも免疫系が疾患の進行を増幅させることが紹介され,その機序と治療戦略をまとめています.神経変性疾患には共通する免疫機構があり,ミクログリア,単球,T細胞,腸内細菌叢を標的とした治療戦略が重要と述べられています.特にTreg細胞(制御性T細胞)を増強することで,神経炎症を抑制し,疾患の進行を遅らせる可能性を議論しています.

神経変性疾患における免疫系の役割が近年注目されています.Nat Rev Neurol誌に米国ハーバード大学のHoward L. Weiner教授による勉強になる総説が掲載されています.多発性硬化症(MS)ではもちろん免疫系が疾患の主因ですが,アルツハイマー病(AD),筋萎縮性側索硬化症(ALS),パーキンソン病(PD)でも免疫系が疾患の進行を増幅させることが紹介され,その機序と治療戦略をまとめています.神経変性疾患には共通する免疫機構があり,ミクログリア,単球,T細胞,腸内細菌叢を標的とした治療戦略が重要と述べられています.特にTreg細胞(制御性T細胞)を増強することで,神経炎症を抑制し,疾患の進行を遅らせる可能性を議論しています. 今小路の変貌 (コメント欄) 駅から我が家まで行列のできる麻婆豆腐の店、定食屋に並ぶ人たちの前を通って帰ります。皆さん忍耐強い。 今日は新教室仮入部会の4日目。受講生さんたちはもうすっかり打ち解けて和気藹々。運動しながら繋がる!これが正にフレイル予防。 顎の筋肉10%、上半身30%、下半身60%。合計全身100%の筋肉を鍛える歩く力。お出かけ元気高齢者が増えています。 ポールがあると転倒の不安がなくなり大股で歩けるのでしっかり歩きのお手本です。

今小路の変貌 (コメント欄) 駅から我が家まで行列のできる麻婆豆腐の店、定食屋に並ぶ人たちの前を通って帰ります。皆さん忍耐強い。 今日は新教室仮入部会の4日目。受講生さんたちはもうすっかり打ち解けて和気藹々。運動しながら繋がる!これが正にフレイル予防。 顎の筋肉10%、上半身30%、下半身60%。合計全身100%の筋肉を鍛える歩く力。お出かけ元気高齢者が増えています。 ポールがあると転倒の不安がなくなり大股で歩けるのでしっかり歩きのお手本です。 20231102。ポールウォーキング。 5名欠席連絡🥳 嬉しいことに東林包括支援センターさんの ウォーキング教室に参加くださっていた方が早速ポールウォーキングにも来てくださいました💜 バリバリ運動されている方で、なんと! 地元阿波踊りの元連員👍👍👍さん。 私の事知って下さっておりました。 少人数でしたが今日はがっつりしっかり歩きました! 11月なのに、記録的な暖かい気候で、心身共にとても気持ち良い時間でした。 お疲れ様でした。 ありがとうございました。 #スマイルチーム #ポールウォーキング #相模大野 #二宮神社の絵馬が高学歴だった😅

20231102。ポールウォーキング。 5名欠席連絡🥳 嬉しいことに東林包括支援センターさんの ウォーキング教室に参加くださっていた方が早速ポールウォーキングにも来てくださいました💜 バリバリ運動されている方で、なんと! 地元阿波踊りの元連員👍👍👍さん。 私の事知って下さっておりました。 少人数でしたが今日はがっつりしっかり歩きました! 11月なのに、記録的な暖かい気候で、心身共にとても気持ち良い時間でした。 お疲れ様でした。 ありがとうございました。 #スマイルチーム #ポールウォーキング #相模大野 #二宮神社の絵馬が高学歴だった😅 ポールウォーキングで探検に出掛けました。途中大塔宮 (鎌倉宮) は七五三のお詣りで大賑わい。小さなお姫様があちらこちらに。 何かランチを、と探したのですが。

ポールウォーキングで探検に出掛けました。途中大塔宮 (鎌倉宮) は七五三のお詣りで大賑わい。小さなお姫様があちらこちらに。 何かランチを、と探したのですが。 【ベーシックコーチ養成講座】 11月4日土曜日 能美市物見山体育館にて ポールウォーキングベーシックコーチ養成講座を開講しました。 4時間コースをポールを使って歩くスタンダード技術を学び、伝えるように学んでいただきました。まずは自分自身が!ポールを持って継続的に歩いてくれますように。とてもハキハキしてからだの使い方もバッチリでした。 ありがとうございました。

【ベーシックコーチ養成講座】 11月4日土曜日 能美市物見山体育館にて ポールウォーキングベーシックコーチ養成講座を開講しました。 4時間コースをポールを使って歩くスタンダード技術を学び、伝えるように学んでいただきました。まずは自分自身が!ポールを持って継続的に歩いてくれますように。とてもハキハキしてからだの使い方もバッチリでした。 ありがとうございました。 南房総リハケア文化祭出展しました‼️ 前回出展の後BCコーチ取得された8名の皆さんは毎週水曜日にポールウォーキング定例会を開催されています。 鴨川市でも活動が始まりました‼️

南房総リハケア文化祭出展しました‼️ 前回出展の後BCコーチ取得された8名の皆さんは毎週水曜日にポールウォーキング定例会を開催されています。 鴨川市でも活動が始まりました‼️ 佐久ポールウォーキング協会より 11/5駒場PW例会〜 3連休最終日40名越えの参加者を迎え、紅葉進む「駒場公園〜長野支場牧場」をPW❗️ 舞い落ちる木の葉の中の歩きは又格別な思いが・・ チョット外歩きが遠のき始めた佐久地方です〜ww

佐久ポールウォーキング協会より 11/5駒場PW例会〜 3連休最終日40名越えの参加者を迎え、紅葉進む「駒場公園〜長野支場牧場」をPW❗️ 舞い落ちる木の葉の中の歩きは又格別な思いが・・ チョット外歩きが遠のき始めた佐久地方です〜ww 【犀川ポールウォーキング大会】 本日11月5日日曜日 秋編が開催されました。 大桑ぐるぐる公園発着 犀川沿いを歩きました。 暑いくらいの日になりました。 ありがとうございました♪ 担当コーチ 澤田MCpro 小高AC 野小AC

【犀川ポールウォーキング大会】 本日11月5日日曜日 秋編が開催されました。 大桑ぐるぐる公園発着 犀川沿いを歩きました。 暑いくらいの日になりました。 ありがとうございました♪ 担当コーチ 澤田MCpro 小高AC 野小AC 2023/11/9 言う事なし〜 しあわせ〜

2023/11/9 言う事なし〜 しあわせ〜 佐久ポールウォーキング協会より 本日は佐久市の地区保健補導員さんからの依頼で、岸野-桜井地区の保健補導員へポールウォーキング体験させて頂きました。 体育館の周りは田園風景ばかりで原風景そのもの〜 長閑で癒されたPWでした。

佐久ポールウォーキング協会より 本日は佐久市の地区保健補導員さんからの依頼で、岸野-桜井地区の保健補導員へポールウォーキング体験させて頂きました。 体育館の周りは田園風景ばかりで原風景そのもの〜 長閑で癒されたPWでした。 【続編⑦】第四章〜第一節 「1.歩行の3つのポイント」 これならできる!運動指導初心者の指南書〜特定保健指導、介護予防指導などで必ず役立つ!|長谷川弘道

【続編⑦】第四章〜第一節 「1.歩行の3つのポイント」 これならできる!運動指導初心者の指南書〜特定保健指導、介護予防指導などで必ず役立つ!|長谷川弘道 後藤洋子さんの動画

後藤洋子さんの動画 《2倍率を超えて》 2023/11/ 11 薬園台公民館主催 靴選びと正しい歩き方を学んで 「健康ウォーキング」 健康ウォーキングの 講師をしてきました〜 20名定員に40名を超える 申込みで抽選が行われたそうです。 靴選びとの抱合せ企画とチラシづくりも上手いです。 参加された方々は、本当に熱心です。 話しを良く聞いて、身体を動かし 質問も返ってきます。 4年振りの薬園台公民館での講座 懐かしく安心感があります。 ウォーキングの基本 良い歩きは 良い姿勢から 次回はここからの ステップアップです。

《2倍率を超えて》 2023/11/ 11 薬園台公民館主催 靴選びと正しい歩き方を学んで 「健康ウォーキング」 健康ウォーキングの 講師をしてきました〜 20名定員に40名を超える 申込みで抽選が行われたそうです。 靴選びとの抱合せ企画とチラシづくりも上手いです。 参加された方々は、本当に熱心です。 話しを良く聞いて、身体を動かし 質問も返ってきます。 4年振りの薬園台公民館での講座 懐かしく安心感があります。 ウォーキングの基本 良い歩きは 良い姿勢から 次回はここからの ステップアップです。 本日は介護者教室でポールウォーキング講座のお仕事でした。 20名ほどの皆さんがご参加でした。 介護者ご自身の健康づくりのため、または、被介護者の方のための運動方法の学びの機会として本講座は開催されます。 名古屋市内で、年間数回、各地区でこの講座は開催されていて、ポールウォーキングをご紹介しています。 講座後も質問が多くて、みなさん、自分の健康のこと、そしてご家族の健康のこと、一生懸命です❗️ 回数が少なく、もっと機会があればよろしいのですが、主催者側の都合もあるのでなかなか難しいのですが、こうした方々はもっといらっしゃるでしょうね。。。 介護者の皆さんは心身ともに疲労を溜めていらっしゃる場合が多いです。 フィットネスで、その疲労を少しでも解消していただければ幸いです❗️

本日は介護者教室でポールウォーキング講座のお仕事でした。 20名ほどの皆さんがご参加でした。 介護者ご自身の健康づくりのため、または、被介護者の方のための運動方法の学びの機会として本講座は開催されます。 名古屋市内で、年間数回、各地区でこの講座は開催されていて、ポールウォーキングをご紹介しています。 講座後も質問が多くて、みなさん、自分の健康のこと、そしてご家族の健康のこと、一生懸命です❗️ 回数が少なく、もっと機会があればよろしいのですが、主催者側の都合もあるのでなかなか難しいのですが、こうした方々はもっといらっしゃるでしょうね。。。 介護者の皆さんは心身ともに疲労を溜めていらっしゃる場合が多いです。 フィットネスで、その疲労を少しでも解消していただければ幸いです❗️ 木曾路はすべて山の中 文豪島崎藤村の生誕の地を歩く 第2回夜明け前ウォーキング 馬籠黎明太鼓に送られて 落合の石畳から馬籠から更に馬籠峠まで宿場をのんびりと。 馬籠宿では食べ歩き 秋の木曾路は素晴らしい。

木曾路はすべて山の中 文豪島崎藤村の生誕の地を歩く 第2回夜明け前ウォーキング 馬籠黎明太鼓に送られて 落合の石畳から馬籠から更に馬籠峠まで宿場をのんびりと。 馬籠宿では食べ歩き 秋の木曾路は素晴らしい。 11月11日に開催しました 中山道馬籠宿夜明け前ウォーキングのショートムービー作りました。

11月11日に開催しました 中山道馬籠宿夜明け前ウォーキングのショートムービー作りました。 11月のある日 取り急ぎ集合写真のみ

11月のある日 取り急ぎ集合写真のみ 有言実行 長岡先生は約束通り11月11日に郡山へ来て下さった。ポールウォーキングの新たな伝説が今郡山から始まる。それは安積の地で明治11年11月11日に「士」から「土」へなった日と重なる。 さぁ、胸を張って、腕を振って、足を出して、前を向いて、元気に歩こう!

有言実行 長岡先生は約束通り11月11日に郡山へ来て下さった。ポールウォーキングの新たな伝説が今郡山から始まる。それは安積の地で明治11年11月11日に「士」から「土」へなった日と重なる。 さぁ、胸を張って、腕を振って、足を出して、前を向いて、元気に歩こう! 【美川きときと祭りポールウォーキングで歴史巡り】 令和5年11月12日(日) 白山市美川町 美川駅前ではきときと祭りが開催の一環に総合型スポーツクラブぴいすく美川主催による美川駅までを歩きました。朝から雨が心配でしたが、楽しく歩く事がらできました。 美川町は水が湧き出ている場所が多くあっさり軟水のお水でした。そのお水で沸かしたコーヒーはとてもおいしかったです。一緒に歩いてガイドしてくれた美川おかえりの会のお話しがよかったです。ポールにも大変興味を持たれていました。 到着後は大雨が降りギリギリ歩けてよかったです! 振る舞い鍋も食べれました。 担当コーチ 中嶋佳奈恵MCpro

【美川きときと祭りポールウォーキングで歴史巡り】 令和5年11月12日(日) 白山市美川町 美川駅前ではきときと祭りが開催の一環に総合型スポーツクラブぴいすく美川主催による美川駅までを歩きました。朝から雨が心配でしたが、楽しく歩く事がらできました。 美川町は水が湧き出ている場所が多くあっさり軟水のお水でした。そのお水で沸かしたコーヒーはとてもおいしかったです。一緒に歩いてガイドしてくれた美川おかえりの会のお話しがよかったです。ポールにも大変興味を持たれていました。 到着後は大雨が降りギリギリ歩けてよかったです! 振る舞い鍋も食べれました。 担当コーチ 中嶋佳奈恵MCpro 少人数の仲間で毎月歩いている「気ままにポール歩き」、今回は杉並区北部コースでした。朝方は風が強かったですが、だんだんおさまって気持ちのよいウォーキングとなりました。 中央線荻窪駅に集合、まず天沼八幡神社の中にある小さな大鳥神社へ。ちょうど酉の市の日でした。 天沼弁天池公園に移動、公園内にある区立郷土博物館分館で開催中の「建築模型から見る杉並のデザイン」展示に立ち寄り。著名建築家による建物の模型を興味深く見ました。マンション群になってしまった名物阿佐ヶ谷住宅の模型もありました。 妙正寺公園ではおやつタイム。ランチが午後1時頃になってしまうので、前回から設けたのですが、楽しくて好評。そのあと、ノーベル賞の小柴さん命名の遊歩道「科学と自然の散歩みち」に。これは区内に多い暗渠の道ですが、最も緑の多いルートです。 遊歩道のさまざまな植物やところどころの黄葉を楽しんで、終点は井草森公園へ。今回、いつもよりじっくりクールダウンのストレッチをしました。そのあと、西武新宿線井荻駅近くの街中華でランチ会、カンパイしました。

少人数の仲間で毎月歩いている「気ままにポール歩き」、今回は杉並区北部コースでした。朝方は風が強かったですが、だんだんおさまって気持ちのよいウォーキングとなりました。 中央線荻窪駅に集合、まず天沼八幡神社の中にある小さな大鳥神社へ。ちょうど酉の市の日でした。 天沼弁天池公園に移動、公園内にある区立郷土博物館分館で開催中の「建築模型から見る杉並のデザイン」展示に立ち寄り。著名建築家による建物の模型を興味深く見ました。マンション群になってしまった名物阿佐ヶ谷住宅の模型もありました。 妙正寺公園ではおやつタイム。ランチが午後1時頃になってしまうので、前回から設けたのですが、楽しくて好評。そのあと、ノーベル賞の小柴さん命名の遊歩道「科学と自然の散歩みち」に。これは区内に多い暗渠の道ですが、最も緑の多いルートです。 遊歩道のさまざまな植物やところどころの黄葉を楽しんで、終点は井草森公園へ。今回、いつもよりじっくりクールダウンのストレッチをしました。そのあと、西武新宿線井荻駅近くの街中華でランチ会、カンパイしました。 【人生初 キックボクシング】 パーソナルジムなのに、グループレッスンでキックボクシングがあるの。 今日初参加で参加者自分だけw 丁寧に教えてもらいました。 楽しかったけどキツイ! 振袖(上腕二頭筋)と脇腹(腹斜筋)と背中がめちゃくちゃ筋肉痛! こんなイメージね↓

【人生初 キックボクシング】 パーソナルジムなのに、グループレッスンでキックボクシングがあるの。 今日初参加で参加者自分だけw 丁寧に教えてもらいました。 楽しかったけどキツイ! 振袖(上腕二頭筋)と脇腹(腹斜筋)と背中がめちゃくちゃ筋肉痛! こんなイメージね↓ 今、やらねばいつやるの? シニアポールウォーキング。 そこそこ頑張りました。 2023/11/13 #船橋ウォーキングソサイエティ# #シニアポールウォーキング #コグニサイズ #インターバルウォーキング #ウォーキングでHAPPY #チェアエクササイズ

今、やらねばいつやるの? シニアポールウォーキング。 そこそこ頑張りました。 2023/11/13 #船橋ウォーキングソサイエティ# #シニアポールウォーキング #コグニサイズ #インターバルウォーキング #ウォーキングでHAPPY #チェアエクササイズ 鎌倉殿ウォーキング無事完了。 同コース2回目ですが、季節が違うと新鮮です。 たくさんの御参加ありがとうございました。前回は40名だったのですね。ビックリ 鎌倉の紅葉はもう少し先(12月初め)のようです。楽しみですね。

鎌倉殿ウォーキング無事完了。 同コース2回目ですが、季節が違うと新鮮です。 たくさんの御参加ありがとうございました。前回は40名だったのですね。ビックリ 鎌倉の紅葉はもう少し先(12月初め)のようです。楽しみですね。 本日、岩手県北上市からのご依頼で、リハビリ専門職の方を対象に「ポールウォーキング研修会」を行ってきました。 参加者36名!関心の高さが伺えます。 生活習慣病予防や介護予防のみならず、医療や介護の現場でもポールウォーキングを導入することで、地域で包括的に健康寿命の延伸に取り組むことができると考えます。 参加者の皆さんは、とても興味を持って下さったようでした。 北上市、素晴らしい取り組みだと思います!

本日、岩手県北上市からのご依頼で、リハビリ専門職の方を対象に「ポールウォーキング研修会」を行ってきました。 参加者36名!関心の高さが伺えます。 生活習慣病予防や介護予防のみならず、医療や介護の現場でもポールウォーキングを導入することで、地域で包括的に健康寿命の延伸に取り組むことができると考えます。 参加者の皆さんは、とても興味を持って下さったようでした。 北上市、素晴らしい取り組みだと思います! 静岡、愛知から戻り、その足で 海路(フェリー)千葉鋸南町へ。 朝一番の便は通常運行でしたが 戻り便は悪天候のため欠航。 海ほたる経由首都高も軒並み渋滞。流石に疲れましたが、鋸南町の馴染みの保健師さんと町民のみなさんから頂いたパワーと保田小学校での穴子煮定食のお陰で無事戻りました。 参加いただいた50名の皆さん、全員PW2級合格おめでとうございます💮

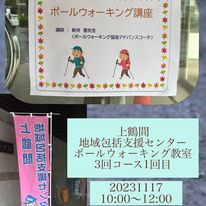

静岡、愛知から戻り、その足で 海路(フェリー)千葉鋸南町へ。 朝一番の便は通常運行でしたが 戻り便は悪天候のため欠航。 海ほたる経由首都高も軒並み渋滞。流石に疲れましたが、鋸南町の馴染みの保健師さんと町民のみなさんから頂いたパワーと保田小学校での穴子煮定食のお陰で無事戻りました。 参加いただいた50名の皆さん、全員PW2級合格おめでとうございます💮 20231117。 10;00〜12:00上鶴間 13;00〜15:00上溝 地域包括支援センター主催 《ポールウォーキング教室》 午前の上鶴間は 3回コースの1回目。 生憎の土砂降り😭 室内で、ウォーキングポールを使ったエクササイズをおこないました。 ポールを見たこともない‼️という参加者様もいましたが、歩く以外にこんな使い方ができるんだ🤩ってことで、大変興味を持ってくださいました。 昼食摂る時間もないまま、上溝へ移動。 3回コースの2回目。 歩き方も前回より自然に❣️ 何より 皆様楽しんでポールを使ってくださってるのが感じられました。 土砂降りの中参加くださった15名の方、 天候不安な中参加くださった18名の方 各地域のスタッフの皆様 お疲れ様でした。 ありがとうございました。 #スマイルチーム #健康普及活動 #地域包括支援センター #上鶴間 #上溝 #ポールウォーキング #ウォーキングポールを使ったエクササイズ #相模原市 #sagamihara_pic #南区 #中央区 #ソーシャルフィットネス

20231117。 10;00〜12:00上鶴間 13;00〜15:00上溝 地域包括支援センター主催 《ポールウォーキング教室》 午前の上鶴間は 3回コースの1回目。 生憎の土砂降り😭 室内で、ウォーキングポールを使ったエクササイズをおこないました。 ポールを見たこともない‼️という参加者様もいましたが、歩く以外にこんな使い方ができるんだ🤩ってことで、大変興味を持ってくださいました。 昼食摂る時間もないまま、上溝へ移動。 3回コースの2回目。 歩き方も前回より自然に❣️ 何より 皆様楽しんでポールを使ってくださってるのが感じられました。 土砂降りの中参加くださった15名の方、 天候不安な中参加くださった18名の方 各地域のスタッフの皆様 お疲れ様でした。 ありがとうございました。 #スマイルチーム #健康普及活動 #地域包括支援センター #上鶴間 #上溝 #ポールウォーキング #ウォーキングポールを使ったエクササイズ #相模原市 #sagamihara_pic #南区 #中央区 #ソーシャルフィットネス 佐久ポールウォーキング協会より 秋(もう冬に〜)恒例の〜健康に関しての講演会「足から始める身体の健康/いつまでも歩きたいあなたへ」 講師:佐久大学大学院 坂江千寿子教授による『足育』のお話でした。 2足歩行/乳幼児後の歩きが大切な『足育』をポイントに〜 ポールウォーキングで云う『ロッカー』❗️ 他相槌が打てて目から鱗の項目が随所に有り大変タメになった講演で足-靴-ウォーキング(ポールウォーキング)を一緒に考える良い機会となりました。 続いて会員の皆勤賞/頑張ったde賞/抽選会が有り一旦今シーズンの慰労を❗️ 講演会後はポールウォーキング体験講習会と「ぴんころ 地蔵尊」PW巡りで中込〜野沢を闊歩して来ました。 皆様お疲れ様でした。

佐久ポールウォーキング協会より 秋(もう冬に〜)恒例の〜健康に関しての講演会「足から始める身体の健康/いつまでも歩きたいあなたへ」 講師:佐久大学大学院 坂江千寿子教授による『足育』のお話でした。 2足歩行/乳幼児後の歩きが大切な『足育』をポイントに〜 ポールウォーキングで云う『ロッカー』❗️ 他相槌が打てて目から鱗の項目が随所に有り大変タメになった講演で足-靴-ウォーキング(ポールウォーキング)を一緒に考える良い機会となりました。 続いて会員の皆勤賞/頑張ったde賞/抽選会が有り一旦今シーズンの慰労を❗️ 講演会後はポールウォーキング体験講習会と「ぴんころ 地蔵尊」PW巡りで中込〜野沢を闊歩して来ました。 皆様お疲れ様でした。 あびこポールウォーキング倶楽部。 久しぶりの遠出で、水元公園。 メタセコイヤの森、紅葉はちょっとまだ早かったかな。 しかし、晴天に恵まれ、とても気持ちの良いウォーキングでした。 来月は忘年会

あびこポールウォーキング倶楽部。 久しぶりの遠出で、水元公園。 メタセコイヤの森、紅葉はちょっとまだ早かったかな。 しかし、晴天に恵まれ、とても気持ちの良いウォーキングでした。 来月は忘年会 アボカドファームから浄楽寺のお寺のごはんBBQへ この浄楽寺には前島密翁の墓地があります 頼朝ゆかりのお寺でもあるようです

アボカドファームから浄楽寺のお寺のごはんBBQへ この浄楽寺には前島密翁の墓地があります 頼朝ゆかりのお寺でもあるようです 【コアコン勉強会in石川】 11月19日(日) 金沢市ものつくり会館にて 日本コアコンディショニング協会主催による勉強会が開催され、はじめてスタッフとして参加しました。 ①桶谷先生のストレッチポールベーシックセブン ②石塚jcca副会長のストレッチポールアスリートバージョン ③小路先生のひめトレ ④久水先生のアシスティック ⑤石塚jcca副会長による講義 盛りだくさんの内容に岐阜県、富山県、石川県、福井県から約40名の参加がありました。 私も今では自分自身にまたは仕事に欠かせないコアコンツール ぜひぜひ一度体験してみてください。 体感が実感できます。 #コアコン勉強会 #ストレッチポール #ひめトレ #アシスティック #jcca

【コアコン勉強会in石川】 11月19日(日) 金沢市ものつくり会館にて 日本コアコンディショニング協会主催による勉強会が開催され、はじめてスタッフとして参加しました。 ①桶谷先生のストレッチポールベーシックセブン ②石塚jcca副会長のストレッチポールアスリートバージョン ③小路先生のひめトレ ④久水先生のアシスティック ⑤石塚jcca副会長による講義 盛りだくさんの内容に岐阜県、富山県、石川県、福井県から約40名の参加がありました。 私も今では自分自身にまたは仕事に欠かせないコアコンツール ぜひぜひ一度体験してみてください。 体感が実感できます。 #コアコン勉強会 #ストレッチポール #ひめトレ #アシスティック #jcca 【コアコン 会員セミナー エンコンパス体験】 午後からはjcca会員向けセミナー まずは代償診断®️ 石塚jcca副会長からposlogの活用法を含めてご指導頂きました。 私もパーソナルでposlogを使い姿勢の評価をクライアントさんと可視化共有しながら行う事で姿勢も良くなってきています。 そして、 以前から興味のあったENCOMPASS(エンコンパス) (株)スポーツモチベーション 関さん からの指導で器具に乗って行います。 実際も体幹を使うトレーニング。動画は立ち上がるための筋肉をトレーニングしています。が、なかなかブレブレ💦だから体感し身体が動き体幹がきたわっていきます。同じ事をしていても一人一人のからだの使い方は全く違います。 エンコンパスとてもわかりやすくからだが動いて行きます。 会員セミナーも楽しかったです。 ありがとうございました! #コアコン勉強会 #代償診断®️ #エンコンパス #jcca

【コアコン 会員セミナー エンコンパス体験】 午後からはjcca会員向けセミナー まずは代償診断®️ 石塚jcca副会長からposlogの活用法を含めてご指導頂きました。 私もパーソナルでposlogを使い姿勢の評価をクライアントさんと可視化共有しながら行う事で姿勢も良くなってきています。 そして、 以前から興味のあったENCOMPASS(エンコンパス) (株)スポーツモチベーション 関さん からの指導で器具に乗って行います。 実際も体幹を使うトレーニング。動画は立ち上がるための筋肉をトレーニングしています。が、なかなかブレブレ💦だから体感し身体が動き体幹がきたわっていきます。同じ事をしていても一人一人のからだの使い方は全く違います。 エンコンパスとてもわかりやすくからだが動いて行きます。 会員セミナーも楽しかったです。 ありがとうございました! #コアコン勉強会 #代償診断®️ #エンコンパス #jcca

杉ポ講師陣が交代で一種目ずつリードしてウォーミングアップ。

杉ポ講師陣が交代で一種目ずつリードしてウォーミングアップ。 【戻る場所はここ】 2023/11/21 #美姿勢ウォーキング 前身のパワーウォーキングから17年になる火曜日クラス 今日、新たに2名の新会員。 そして10年振りと4年振りになる復帰会員2名を迎えました。 「幾つになっても仲間が一緒! 戻る場所があるよ 待っているよ」 それが実現しています。 そんな場所をこしらえて良かったと思います。 新たな仲間、戻る仲間 闘いをしながら連なる仲間 いろんな仲間がいて当たり前 これからも共に歩いて行きます。 #船橋ウォーキングソサイエティ #パワーウォーキング #健康ウォーキング指導士 #県立行田公園 #インターバルウォーキング

【戻る場所はここ】 2023/11/21 #美姿勢ウォーキング 前身のパワーウォーキングから17年になる火曜日クラス 今日、新たに2名の新会員。 そして10年振りと4年振りになる復帰会員2名を迎えました。 「幾つになっても仲間が一緒! 戻る場所があるよ 待っているよ」 それが実現しています。 そんな場所をこしらえて良かったと思います。 新たな仲間、戻る仲間 闘いをしながら連なる仲間 いろんな仲間がいて当たり前 これからも共に歩いて行きます。 #船橋ウォーキングソサイエティ #パワーウォーキング #健康ウォーキング指導士 #県立行田公園 #インターバルウォーキング 広町緑地公園に先生と来ていた近くの七里ヶ浜小学校の3年生はポールに興味津々 今度学校まで出前教室に行きますね

広町緑地公園に先生と来ていた近くの七里ヶ浜小学校の3年生はポールに興味津々 今度学校まで出前教室に行きますね 本日、第1回ポールdeウォークin宮城県石巻市、に行ってきました! 11月下旬だというのに、上着いらずの暖かさ。ポカポカ陽気の中、北上川のほとりを約3キロ歩きました。 ほとんど初めての方で、ポールを持つことでいろんな気づきがあったようです。普段の歩き方を見直すきっかけになったら幸いです。 12月も行きます!次のコースも楽しみです🎵

本日、第1回ポールdeウォークin宮城県石巻市、に行ってきました! 11月下旬だというのに、上着いらずの暖かさ。ポカポカ陽気の中、北上川のほとりを約3キロ歩きました。 ほとんど初めての方で、ポールを持つことでいろんな気づきがあったようです。普段の歩き方を見直すきっかけになったら幸いです。 12月も行きます!次のコースも楽しみです🎵 【ケガ予防としての運動の普及活動】no.2 日本コアコンディショニング協会から第2弾に申し込みをしたら ストレッチポール®︎スターターが12本送ってくれました。 コアキッズ体操グループに普及活動をします。今日はに能美市国造児童館のコアキッズ体操にきたメンバーに。 はじめてストレッチポールにのりました。 【側転】ができるように毎回チャレンジ! ストレッチポールに乗った後は更に からだが動きやすくなったようで みんなのパフォーマンスが上がりました! コアコン最高! #日本コアコンディショニング協会 #ストレッチポールスタンダード®️ #ストレッチポール #コアキッズ体操

【ケガ予防としての運動の普及活動】no.2 日本コアコンディショニング協会から第2弾に申し込みをしたら ストレッチポール®︎スターターが12本送ってくれました。 コアキッズ体操グループに普及活動をします。今日はに能美市国造児童館のコアキッズ体操にきたメンバーに。 はじめてストレッチポールにのりました。 【側転】ができるように毎回チャレンジ! ストレッチポールに乗った後は更に からだが動きやすくなったようで みんなのパフォーマンスが上がりました! コアコン最高! #日本コアコンディショニング協会 #ストレッチポールスタンダード®️ #ストレッチポール #コアキッズ体操 健康運動指導士という資格をいただいて丸30年が経ちました❗️ 私は大学が体育系ではなかったので、運動トレーナーとしてのバックボーンを作るために、当時の文部省、労働省、厚生省がそれぞれに担っていた資格を片っ端から習得していきました。 スポーツプログラマー、ヘルスケアトレーナー、心理相談士、そして、この健康運動指導士。 あれから30年。あっという間でしたね😌 お陰様で、多くの学びの機会をいただき、現在も体力、気力共に充実させつつ、日々のフィットネス活動を展開しております。 今後は更新のための講習会の受講は免除されますが、生涯現役を貫くためにも日々の研鑽を積み上げてまいります❗️ 改めまして、皆様今後とも、よろしくお願いいたします😊

健康運動指導士という資格をいただいて丸30年が経ちました❗️ 私は大学が体育系ではなかったので、運動トレーナーとしてのバックボーンを作るために、当時の文部省、労働省、厚生省がそれぞれに担っていた資格を片っ端から習得していきました。 スポーツプログラマー、ヘルスケアトレーナー、心理相談士、そして、この健康運動指導士。 あれから30年。あっという間でしたね😌 お陰様で、多くの学びの機会をいただき、現在も体力、気力共に充実させつつ、日々のフィットネス活動を展開しております。 今後は更新のための講習会の受講は免除されますが、生涯現役を貫くためにも日々の研鑽を積み上げてまいります❗️ 改めまして、皆様今後とも、よろしくお願いいたします😊 【続編⑨】第四章〜第二節 「2.ウォーキングのチェック方法 ①歩幅のチェック」 これならできる!運動指導初心者の指南書〜特定保健指導、介護予防指導などで必ず役立つ!

【続編⑨】第四章〜第二節 「2.ウォーキングのチェック方法 ①歩幅のチェック」 これならできる!運動指導初心者の指南書〜特定保健指導、介護予防指導などで必ず役立つ! 社員旅行in台湾、初日無事終了。夜は台湾ポールウォーキング協会の方々もご参加いただき、これからの台湾でポールウォーキング普及について意見交換(^^)

社員旅行in台湾、初日無事終了。夜は台湾ポールウォーキング協会の方々もご参加いただき、これからの台湾でポールウォーキング普及について意見交換(^^) コロナ明け久々の社員研修旅行です。 カンペイ、カンペイの3 日間今日帰ります‼️

コロナ明け久々の社員研修旅行です。 カンペイ、カンペイの3 日間今日帰ります‼️ 佐久ポールウォーキング協会の所在は(株)シナノ内です。 (現在 日本ポールウォーキング協会の事務局も(株)シナノに・・) 4年ぶり23日〜25(株)シナノ研修旅行で台湾へ行って来ました❗️ 台北市内散策〜台中の協力工場視察懇親〜台北ノッポ101&ショッピング・・で無事帰国の途に。 20℃👕の世界を満喫しリフレッシュに〜ww