今年もホットな情報をお届けします。

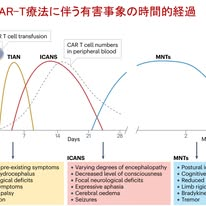

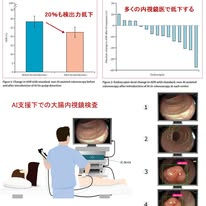

今月は、NPWA会員の活動報告、「急性運動はヒト免疫細胞のプロテオーム構造を再構築する」と「グリアからニューロンへのミトコンドリアの移動は末梢神経障害を予防する」の論文紹介、岐阜大学医学部の下畑先生からの最新医学情報に加え、特別企画として、CES2026での「ヘルスケア分野」「PW関連」の発表をAIに訊く、をお届けします。

1. 2026年1月の活動状況

・柳澤 光宏さんの投稿

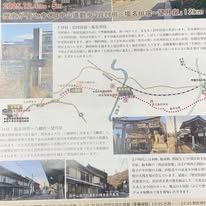

明けましておめでとうございます!初日の出は曇っていてダメだったので、テレビで見たゴールデン富士(笑) 仕事は昨年からの取組みを引き続き行う一年になりますが、工場の一部建て替えが控えているので、この1、2年の設備投資額は社長になってから過去1になるかと。 身体のメンテやトレーニングは引続きしっかり行い健康第一。ゴルフやスキーなどの趣味は継続で! なんといっても次女の高校受験が控えているので、本人が納得できる結果がでるといいなと。 写真の記事は元旦に発行された地元の週刊さくだいらに掲載されたものです。 本年も挑戦をモットーに走るので、宜しくお願い致します‼️

明けましておめでとうございます!初日の出は曇っていてダメだったので、テレビで見たゴールデン富士(笑) 仕事は昨年からの取組みを引き続き行う一年になりますが、工場の一部建て替えが控えているので、この1、2年の設備投資額は社長になってから過去1になるかと。 身体のメンテやトレーニングは引続きしっかり行い健康第一。ゴルフやスキーなどの趣味は継続で! なんといっても次女の高校受験が控えているので、本人が納得できる結果がでるといいなと。 写真の記事は元旦に発行された地元の週刊さくだいらに掲載されたものです。 本年も挑戦をモットーに走るので、宜しくお願い致します‼️

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

明けまして おめでとうございます 2026年1月5日 #船橋ウォーキングソサイエティ 歩き初めは #シニアポールウォーキング からです。 #寒い時期は基礎体力をつけよう 唄を歌いながら 筋トレとポールウォーキング いい汗をかきました〜〜

明けまして おめでとうございます 2026年1月5日 #船橋ウォーキングソサイエティ 歩き初めは #シニアポールウォーキング からです。 #寒い時期は基礎体力をつけよう 唄を歌いながら 筋トレとポールウォーキング いい汗をかきました〜〜

・田村 芙美子さんの投稿

えっ!雪!?❄❄❄? これは4年前の今日の写真。遠方からの友人と雪のなか七福神巡りをした時。 今年の1/6は仕事始め。行政センターの中庭で初春チェアエクササイズをしていたら 島根で地震の速報。震度5ってかなり大きいですね。おトキちゃんのお里は大丈夫だったかしら。 11時スギの送迎バスで今日のお昼は皆さんと新年会(その1)に行きました。笑顔でお喋りのランチでお腹が膨れました。今年も元気で楽しく健康づくりしましょうか。

えっ!雪!?❄❄❄? これは4年前の今日の写真。遠方からの友人と雪のなか七福神巡りをした時。 今年の1/6は仕事始め。行政センターの中庭で初春チェアエクササイズをしていたら 島根で地震の速報。震度5ってかなり大きいですね。おトキちゃんのお里は大丈夫だったかしら。 11時スギの送迎バスで今日のお昼は皆さんと新年会(その1)に行きました。笑顔でお喋りのランチでお腹が膨れました。今年も元気で楽しく健康づくりしましょうか。

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

【心を合わせて ジャンケンポン】 2026/1/6 #船橋ウォーキングソサイエティ #火曜美姿勢ウォーキング 新年の挨拶からスタートして ちょっとハードな #サーキットトレーニング 本日の締めは 豪華景品付(?) 恒例のジャンケンゲームです 勝ち抜いたチーム 今年は幸先宜しいようで 他のTeamsも 今年もうま〜く回りますようにね

【心を合わせて ジャンケンポン】 2026/1/6 #船橋ウォーキングソサイエティ #火曜美姿勢ウォーキング 新年の挨拶からスタートして ちょっとハードな #サーキットトレーニング 本日の締めは 豪華景品付(?) 恒例のジャンケンゲームです 勝ち抜いたチーム 今年は幸先宜しいようで 他のTeamsも 今年もうま〜く回りますようにね

・遠藤 恵子さんの投稿

日常の生活が戻って4日目!! 午前は外部指導【介護予防運動】 午後はサロンで【加圧トレーニング】 そして今夜は外部指導【やさしい健康運動教室】 動いて、支えて、また動く一日! さっ、介護予防運動を終えたので これからサロンワーク!! 加圧トレーニングセッションです💪✨ #加圧トレーニング #加圧 #ゲンキクリエイターケイコ #フィットネスインストラクター #エアロビクスインストラクター #フィットネストレーナー #介護予防運動指導者 #フットセラピスト #プロボディデザイナー #フェイスデザイナー #ボニャックインストラクター #セラピスト #35周年 #運動指導

日常の生活が戻って4日目!! 午前は外部指導【介護予防運動】 午後はサロンで【加圧トレーニング】 そして今夜は外部指導【やさしい健康運動教室】 動いて、支えて、また動く一日! さっ、介護予防運動を終えたので これからサロンワーク!! 加圧トレーニングセッションです💪✨ #加圧トレーニング #加圧 #ゲンキクリエイターケイコ #フィットネスインストラクター #エアロビクスインストラクター #フィットネストレーナー #介護予防運動指導者 #フットセラピスト #プロボディデザイナー #フェイスデザイナー #ボニャックインストラクター #セラピスト #35周年 #運動指導

・スマイルチームさんの投稿

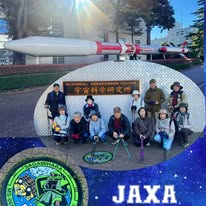

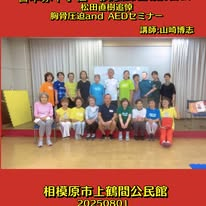

2026年初ポールウォーキング。 今年も楽しく元気に冒険へ出かけよう❣️ #健康普及活動 #ポールウォーキング #607080代メインサークル #相模原市

2026年初ポールウォーキング。 今年も楽しく元気に冒険へ出かけよう❣️ #健康普及活動 #ポールウォーキング #607080代メインサークル #相模原市

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

【大きなコースを使って サーキットトレーニング】 2026/1/8 #船橋ウォーキングソサイエティ #木曜行田公園 #2本のポールを使うウォーキング 正月も明けて 療養から会員が帰って来ました 青い空と皆がお出迎えです 筋トレの唄に合わせて 慌てず力まずのびのびと 脂肪燃焼を期待しての サーキットトレーニングの実践 その後のじゃんけんゲーム チャンピオンチームには 復帰会員が入り 新年と3重の喜びです

【大きなコースを使って サーキットトレーニング】 2026/1/8 #船橋ウォーキングソサイエティ #木曜行田公園 #2本のポールを使うウォーキング 正月も明けて 療養から会員が帰って来ました 青い空と皆がお出迎えです 筋トレの唄に合わせて 慌てず力まずのびのびと 脂肪燃焼を期待しての サーキットトレーニングの実践 その後のじゃんけんゲーム チャンピオンチームには 復帰会員が入り 新年と3重の喜びです

・長谷川 弘道さんの投稿

オンライン健康講座「いつでも、どこでも、誰でも楽しめる!ファミリーフィットネス!!」

オンライン健康講座「いつでも、どこでも、誰でも楽しめる!ファミリーフィットネス!!」

・校條 諭さんの投稿

新春の「気まポ(気ままにポール歩き)」は快晴のもと初詣を兼ねて 本当にきれいな青空でした。行きの電車からは、遠くに富士山が見えました。(写真撮れず) JR・京王井の頭線吉祥寺駅(武蔵野市)に集合して、善福寺公園と井草八幡宮を主たる目的地としてノルディックウォーキングしました。 冬の善福寺公園もなかなかよい風情でした。ゴイサギが木の枝に何羽も止まっていたり、池の水面では、たくさんのカモが休んでいました。 公園では「おやつタイム」をとって、お菓子を交換し合ったりして、たのしいおしゃべり休憩でした。 井草八幡宮は、松の内も過ぎているので混んでませんでした。おみくじを買った人もいました。 以前、NPOとしてやっていた「杉ポ(杉並ポール歩きの会)」は、広く参加者を募集して、ポール歩き(ノルディックウォーキング・ポールウォーキング)の普及促進を目的としていました。多いときには40人くらい参加がありました。 それに対して気まポは、杉並区や近辺の杉ポ経験者の個人的なお楽しみ会です。したがって、指導無し、下見無し、参加費無しです。また、杉ポはあくまでもポールを持ったウォーキング本位でしたが、気まポは文字通り気ままに街探訪を楽しみながら歩いています。ほぼ決まった顔ぶれで、メンバーの拡大も目指しません。 ※写真の半分は田村和史君からいただきました。

新春の「気まポ(気ままにポール歩き)」は快晴のもと初詣を兼ねて 本当にきれいな青空でした。行きの電車からは、遠くに富士山が見えました。(写真撮れず) JR・京王井の頭線吉祥寺駅(武蔵野市)に集合して、善福寺公園と井草八幡宮を主たる目的地としてノルディックウォーキングしました。 冬の善福寺公園もなかなかよい風情でした。ゴイサギが木の枝に何羽も止まっていたり、池の水面では、たくさんのカモが休んでいました。 公園では「おやつタイム」をとって、お菓子を交換し合ったりして、たのしいおしゃべり休憩でした。 井草八幡宮は、松の内も過ぎているので混んでませんでした。おみくじを買った人もいました。 以前、NPOとしてやっていた「杉ポ(杉並ポール歩きの会)」は、広く参加者を募集して、ポール歩き(ノルディックウォーキング・ポールウォーキング)の普及促進を目的としていました。多いときには40人くらい参加がありました。 それに対して気まポは、杉並区や近辺の杉ポ経験者の個人的なお楽しみ会です。したがって、指導無し、下見無し、参加費無しです。また、杉ポはあくまでもポールを持ったウォーキング本位でしたが、気まポは文字通り気ままに街探訪を楽しみながら歩いています。ほぼ決まった顔ぶれで、メンバーの拡大も目指しません。 ※写真の半分は田村和史君からいただきました。

・田村 芙美子さんの投稿

銭洗弁財天の近く、佐助ギャラリーで開催中の友人の色鉛筆2人展🖼️に行きました。女子3人組の路地歩き「静」🚶🚶♂️🚶♀️のメンバーの一人です。色鉛筆で写真かとみまがう精細な描写! 私には出来ない技です。力作の数々鑑賞のあとはお向かいの佐助カフェでもう一人の仲間とお喋り。「静」のグループ名由来は・・・ 10才と20才の歳の差の3人で 気持ちが若返るエキスを貰えます。東日本大震災をきっかけに知り合った繋がりは老婆の宝物です。

銭洗弁財天の近く、佐助ギャラリーで開催中の友人の色鉛筆2人展🖼️に行きました。女子3人組の路地歩き「静」🚶🚶♂️🚶♀️のメンバーの一人です。色鉛筆で写真かとみまがう精細な描写! 私には出来ない技です。力作の数々鑑賞のあとはお向かいの佐助カフェでもう一人の仲間とお喋り。「静」のグループ名由来は・・・ 10才と20才の歳の差の3人で 気持ちが若返るエキスを貰えます。東日本大震災をきっかけに知り合った繋がりは老婆の宝物です。

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

【恒例 船橋大神宮初詣】 2026/1/10 正月の賑わいを残す 船橋大神宮へ向い初歩き #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜日海老川コース #2本のポールをつかうウォーキング 今年は街歩き案内でデビューした 会員が常盤神社と燈明台の説明を してくれました。歴史のみならず 建物の魅力にも聴き入りました。 帰路 西福寺へも寄り 古き良き船橋の魅力にふれた 初歩きとなりました。

【恒例 船橋大神宮初詣】 2026/1/10 正月の賑わいを残す 船橋大神宮へ向い初歩き #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜日海老川コース #2本のポールをつかうウォーキング 今年は街歩き案内でデビューした 会員が常盤神社と燈明台の説明を してくれました。歴史のみならず 建物の魅力にも聴き入りました。 帰路 西福寺へも寄り 古き良き船橋の魅力にふれた 初歩きとなりました。

・新地 昌子さんの投稿

ウォーキングポールを相棒に仲間と巡る小さな旅 名づけて"ぽる旅"なんてどうでしょう。 子供の頃から大通りより裏の路地、新しい施設より古い建物を見るのが好きでした。あっ!と思ったら立ち止まってゆっくり風景を楽しめるポールウォーキングは、そんな私にとってまさに旅の相棒です。 今年は自分が行ってみたい!見てみたい!と思う茨城の景色をポールウォーキングの仲間と歩いてみようと思います。 だから、題して「ぽる旅」😊 第一弾は「🦊笠間稲荷神社に健康祈願!」 コース概要/約4.1キロ/歩行時間80分 笠間芸術の森公園北駐車場→ 洋画家山下りんゆかりの白凛居→ 笹目惣兵衛商店→ 笠間稲荷神社→ 笠間歴史交流館井筒屋→ 笠間芸術の森公園北駐車場 今日のお土産 二つ木 胡桃入り稲荷寿司 適度にアップダウンがあり、城下町笠間を感じられました。私にとっては懐かしい通学路も入れた地元を知る人ならではのルートです。ポールウォーカーの皆様、笠間に来られたときはぜひ歩いてみてください😊

ウォーキングポールを相棒に仲間と巡る小さな旅 名づけて"ぽる旅"なんてどうでしょう。 子供の頃から大通りより裏の路地、新しい施設より古い建物を見るのが好きでした。あっ!と思ったら立ち止まってゆっくり風景を楽しめるポールウォーキングは、そんな私にとってまさに旅の相棒です。 今年は自分が行ってみたい!見てみたい!と思う茨城の景色をポールウォーキングの仲間と歩いてみようと思います。 だから、題して「ぽる旅」😊 第一弾は「🦊笠間稲荷神社に健康祈願!」 コース概要/約4.1キロ/歩行時間80分 笠間芸術の森公園北駐車場→ 洋画家山下りんゆかりの白凛居→ 笹目惣兵衛商店→ 笠間稲荷神社→ 笠間歴史交流館井筒屋→ 笠間芸術の森公園北駐車場 今日のお土産 二つ木 胡桃入り稲荷寿司 適度にアップダウンがあり、城下町笠間を感じられました。私にとっては懐かしい通学路も入れた地元を知る人ならではのルートです。ポールウォーカーの皆様、笠間に来られたときはぜひ歩いてみてください😊

・大内 克泰さんの投稿

居酒屋からの帰り道。 街一番のスナックの集まるビルの近くに多くの人だかり。 「大内コーチ!」 10年前と同じ様に声を掛けてくれて、集まってくる「20歳の集い」を終えた見覚えのある元子ども達😆 「伊達市すこやか事業」と称して、放射能物質の除染が進められる中、外遊びを自粛せざろうえなかった期間を体力作りと肥満予防の為、約6年にわたり市内小学校全校全学年の体育授業を外部講師として委託を受け、巡回していた頃の子ども達。 1校あたり年6回で、大規模校は1学年1回だったにもかかわらず、皆んなが覚えてくれていたのが、見た目のインパクトだけではなく、実施したアクティビティが「楽しかった」と。 数人の新成人達と「飲もう」となり、移動した先にも「教え子」達が。スマホに保存していた約10年前の写真を観ながら当時の思い出話と、今これからの夢や目標を深夜まで語ってくれました。

居酒屋からの帰り道。 街一番のスナックの集まるビルの近くに多くの人だかり。 「大内コーチ!」 10年前と同じ様に声を掛けてくれて、集まってくる「20歳の集い」を終えた見覚えのある元子ども達😆 「伊達市すこやか事業」と称して、放射能物質の除染が進められる中、外遊びを自粛せざろうえなかった期間を体力作りと肥満予防の為、約6年にわたり市内小学校全校全学年の体育授業を外部講師として委託を受け、巡回していた頃の子ども達。 1校あたり年6回で、大規模校は1学年1回だったにもかかわらず、皆んなが覚えてくれていたのが、見た目のインパクトだけではなく、実施したアクティビティが「楽しかった」と。 数人の新成人達と「飲もう」となり、移動した先にも「教え子」達が。スマホに保存していた約10年前の写真を観ながら当時の思い出話と、今これからの夢や目標を深夜まで語ってくれました。

・田村 芙美子さんの投稿

山手線停電でストップ🚃大混乱の1日 湘南ラインで渋谷に向かっていた途中、横浜~武蔵小杉手前でアナウンス。恵比寿、渋谷、新宿など山手線駅に向かうかたは東急線に乗り換えるなど検討下さい📢 えっ、スムーズに動かないの?・・・? 良く理解できないまま 武蔵小杉で降りて東急線和光行きに乗り換えました。大の苦手の武蔵小杉乗り換えでしたが20分オーバーで渋谷駅にたどり着きました。下車したものの渋谷駅で右往左往💦万が一のために1時間近く早めに出ているので遅刻の心配はありません。 夕方のニュースによると30分位電車が停まってしまったり、線路を歩いたり、大混乱だったようです。 再開したのは午後1時過ぎとのこと。ポールウォーキング教室は区民の方ばかりなので私以外は影響なし。ナンバ歩きの数名(3/15)の皆さんとの格闘で大汗流しました。 写真は@妙本寺

山手線停電でストップ🚃大混乱の1日 湘南ラインで渋谷に向かっていた途中、横浜~武蔵小杉手前でアナウンス。恵比寿、渋谷、新宿など山手線駅に向かうかたは東急線に乗り換えるなど検討下さい📢 えっ、スムーズに動かないの?・・・? 良く理解できないまま 武蔵小杉で降りて東急線和光行きに乗り換えました。大の苦手の武蔵小杉乗り換えでしたが20分オーバーで渋谷駅にたどり着きました。下車したものの渋谷駅で右往左往💦万が一のために1時間近く早めに出ているので遅刻の心配はありません。 夕方のニュースによると30分位電車が停まってしまったり、線路を歩いたり、大混乱だったようです。 再開したのは午後1時過ぎとのこと。ポールウォーキング教室は区民の方ばかりなので私以外は影響なし。ナンバ歩きの数名(3/15)の皆さんとの格闘で大汗流しました。 写真は@妙本寺

・森川 まことさんの投稿

本日は成田山新勝寺をお参りし、成田山公園を歩きました。途中、水琴窟で聴力テスト(笑笑)を行い、解散。今年も皆んなで元気に歩けます様に。。。。。

本日は成田山新勝寺をお参りし、成田山公園を歩きました。途中、水琴窟で聴力テスト(笑笑)を行い、解散。今年も皆んなで元気に歩けます様に。。。。。

・長谷川 弘道さんの投稿

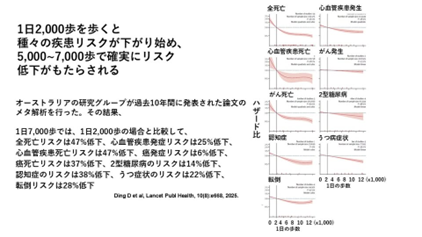

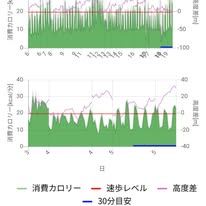

「今日はまだ5,000歩しか歩いてない…」 と落ち込んでいませんか? 長谷川弘道です。 その罪悪感、今日でサラリと捨てましょう🦁 実は「1日1万歩」という数字には、 明確な医学的根拠はないと言われています。 レポートでも紹介していますが、 2019年の米国の研究データでは、 高齢女性において「1日4,400歩」で死亡率が低下し、 「7,500歩」を超えると効果は横ばいになることが分かっています。 つまり、無理して1万歩を目指す必要はないのです。 むしろ、疲れているのにダラダラ歩くのは、 関節を痛めるだけで逆効果になりかねません。 私が40年の指導で大切にしているのは、 「量」よりも「質」です。 ✅ 歩幅をあと5cm広くしてみる ✅ 信号が点滅する前に渡り切れる速度(秒速1m)で歩く これを意識するだけで、脳への刺激も運動効果も段違いです。 「たくさん」ではなく「颯爽(さっそう)」と。 それが、粋な大人の歩き方です。 皆さんは普段、何歩くらい歩いていますか? 「歩きすぎだったかも!」という方はコメントで教えてください👇 ────────────── 長谷川弘道|イキ・サラ健幸ライフ @hasegawa_iki_sara 運動指導歴40年。 頑張らない「ライオン流」健康法を発信中。 ────────────── #ウォーキング #1日1万歩 #健康法 #長谷川弘道 #イキサラ 50代からの健康 シニアフィットネス 散歩 ウォーキングダイエット 肩甲骨 SKA運動

「今日はまだ5,000歩しか歩いてない…」 と落ち込んでいませんか? 長谷川弘道です。 その罪悪感、今日でサラリと捨てましょう🦁 実は「1日1万歩」という数字には、 明確な医学的根拠はないと言われています。 レポートでも紹介していますが、 2019年の米国の研究データでは、 高齢女性において「1日4,400歩」で死亡率が低下し、 「7,500歩」を超えると効果は横ばいになることが分かっています。 つまり、無理して1万歩を目指す必要はないのです。 むしろ、疲れているのにダラダラ歩くのは、 関節を痛めるだけで逆効果になりかねません。 私が40年の指導で大切にしているのは、 「量」よりも「質」です。 ✅ 歩幅をあと5cm広くしてみる ✅ 信号が点滅する前に渡り切れる速度(秒速1m)で歩く これを意識するだけで、脳への刺激も運動効果も段違いです。 「たくさん」ではなく「颯爽(さっそう)」と。 それが、粋な大人の歩き方です。 皆さんは普段、何歩くらい歩いていますか? 「歩きすぎだったかも!」という方はコメントで教えてください👇 ────────────── 長谷川弘道|イキ・サラ健幸ライフ @hasegawa_iki_sara 運動指導歴40年。 頑張らない「ライオン流」健康法を発信中。 ────────────── #ウォーキング #1日1万歩 #健康法 #長谷川弘道 #イキサラ 50代からの健康 シニアフィットネス 散歩 ウォーキングダイエット 肩甲骨 SKA運動

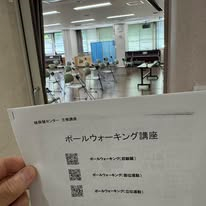

・中村 理さんの投稿

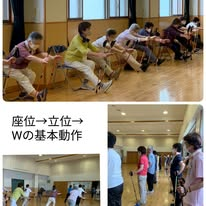

佐久ポールウォーキング協会より 「室内ポールウォーク」でした。 冬季間のポールウォーキングは体育館での室内歩きに〜 外は雪や凍結路の環境下の時が有り、寒さ・転倒の危険性を回避してのPW〜 2時間の中で前半/PWを〜 歩くだけでなく「スクエアステップ」を取り入れての足踏みも取り入れ〜 後半は「レクリエーション/ボッチャ・ラダーゲッター・布ボール」で脳トレも取り入れ内容でした。

佐久ポールウォーキング協会より 「室内ポールウォーク」でした。 冬季間のポールウォーキングは体育館での室内歩きに〜 外は雪や凍結路の環境下の時が有り、寒さ・転倒の危険性を回避してのPW〜 2時間の中で前半/PWを〜 歩くだけでなく「スクエアステップ」を取り入れての足踏みも取り入れ〜 後半は「レクリエーション/ボッチャ・ラダーゲッター・布ボール」で脳トレも取り入れ内容でした。

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

【うまれる一体感】 2026/1/20 程よく仲間が見渡せる 藤棚は強風の影響もなく ベンチ、椅子 柱が サーキットトレーニングに ピッタリです 「梅の花が咲いてるよ〜」 寒波でも春を感じます #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #県立行田公園 #サーキットトレーニング

【うまれる一体感】 2026/1/20 程よく仲間が見渡せる 藤棚は強風の影響もなく ベンチ、椅子 柱が サーキットトレーニングに ピッタリです 「梅の花が咲いてるよ〜」 寒波でも春を感じます #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #県立行田公園 #サーキットトレーニング

・田村 芙美子さんの投稿

今日はPWグループ3個目の新年会でした。パークホテルにバスで送迎は楽です。(要介護の方が3人在籍なので) 往復の湘南海岸路はお日様キラキラ、富士山も真っ白に雪化粧。一番寒いこの時期を越せば嬉しい花の季節が待っています。 右は鎌倉市腰越のマサキの実です。弾けてますね。 夕焼けも綺麗な1日でした。 12年後📆⏳👣

今日はPWグループ3個目の新年会でした。パークホテルにバスで送迎は楽です。(要介護の方が3人在籍なので) 往復の湘南海岸路はお日様キラキラ、富士山も真っ白に雪化粧。一番寒いこの時期を越せば嬉しい花の季節が待っています。 右は鎌倉市腰越のマサキの実です。弾けてますね。 夕焼けも綺麗な1日でした。 12年後📆⏳👣

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

【寒波襲来】 2026/1/22 行田公園広場枯草に小さな白い 物体があたり一面に点々と… 「何〜 これ?」 「ひょうよ!!」 「ヒェ〜!寒い訳よ!」 手強い寒気団にも2本のポールを 持って歩けば立ち向かう元気 が出てきます! ステップエクササイズ どんぐりコロコロの唄に 合わせて慌てずにね〜 身体も温まるのが早いよね♥ 歩くだけではない 【ストレッチ・筋トレ】 しっかり時間をかけてる効果が 厳しい環境の中で現れますね〜 ポールって凄いね〜

【寒波襲来】 2026/1/22 行田公園広場枯草に小さな白い 物体があたり一面に点々と… 「何〜 これ?」 「ひょうよ!!」 「ヒェ〜!寒い訳よ!」 手強い寒気団にも2本のポールを 持って歩けば立ち向かう元気 が出てきます! ステップエクササイズ どんぐりコロコロの唄に 合わせて慌てずにね〜 身体も温まるのが早いよね♥ 歩くだけではない 【ストレッチ・筋トレ】 しっかり時間をかけてる効果が 厳しい環境の中で現れますね〜 ポールって凄いね〜

・田村 芙美子さんの投稿

北風が少し収まり陽射しの暖かい朝、鎌倉駅西口集合で2月のイベントの下見会に参加しました。ノルディック&ポールウォーキングコーディネーター養成講座をはるばる鎌倉で開催とのことで地理案内役で参加。3時間余かけていらしたシナノさん、JNWAさんら男性5コーチと婆コーチ計6名の古都歩きでした。本番は来月2日間に渡り開催です。 写真は源氏山公園頼朝像の前で。

北風が少し収まり陽射しの暖かい朝、鎌倉駅西口集合で2月のイベントの下見会に参加しました。ノルディック&ポールウォーキングコーディネーター養成講座をはるばる鎌倉で開催とのことで地理案内役で参加。3時間余かけていらしたシナノさん、JNWAさんら男性5コーチと婆コーチ計6名の古都歩きでした。本番は来月2日間に渡り開催です。 写真は源氏山公園頼朝像の前で。

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

【余力のある内に】 2026/1/30 今年は立ち上げたNPO法人団体の活動縮小と解散をします。 主要スタッフの高齢化と後継者不在で定例会の安全運営を維持するのが困難と判断しました。 大切なのは「志の継承」で形ではないと思ってます。 年内で「シニアポールウォーキング」のみを残し活動も終了する予定です。 7カ月かけてスタッフ全員で「会員の不利益にならない活動縮小体制」の準備をしてこの1月の定例会で発表しました。 そして1年かけて解散へ進みます。 《安全・安心で楽しい定例会》 その為の決断です。 会員へは運動継続への意識づけと仲間づくりを推し進めて来ました。 それが結実するのを願ってやみません 新たなウォーキング指導員の任意団体の立ち上げ準備も同時にスタートします。 ○地域で今の自分にできる事 ○しなければならない事 今後も追い続けて行く所存です。 引き続きご指導とご鞭撻を宜しくお願いいたします。

【余力のある内に】 2026/1/30 今年は立ち上げたNPO法人団体の活動縮小と解散をします。 主要スタッフの高齢化と後継者不在で定例会の安全運営を維持するのが困難と判断しました。 大切なのは「志の継承」で形ではないと思ってます。 年内で「シニアポールウォーキング」のみを残し活動も終了する予定です。 7カ月かけてスタッフ全員で「会員の不利益にならない活動縮小体制」の準備をしてこの1月の定例会で発表しました。 そして1年かけて解散へ進みます。 《安全・安心で楽しい定例会》 その為の決断です。 会員へは運動継続への意識づけと仲間づくりを推し進めて来ました。 それが結実するのを願ってやみません 新たなウォーキング指導員の任意団体の立ち上げ準備も同時にスタートします。 ○地域で今の自分にできる事 ○しなければならない事 今後も追い続けて行く所存です。 引き続きご指導とご鞭撻を宜しくお願いいたします。

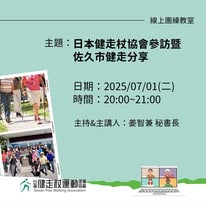

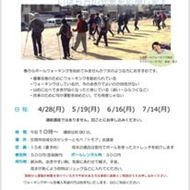

来月以降の開催

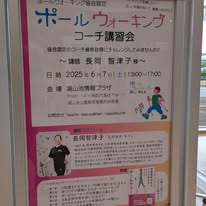

・長岡智津子さんの投稿

写真1件

写真1件

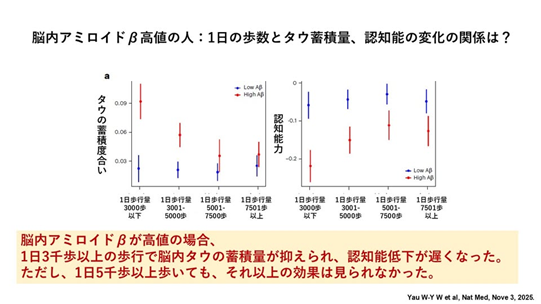

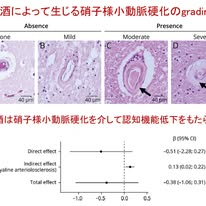

2.PW関連学術ニュース

2-1)急性運動はヒト免疫細胞のプロテオーム構造を再構築する

**以下は、大阪大学の宮坂昌之先生の2026年1月7日のFB投稿です**

運動が健康に良いことがいろいろな研究から示されています。たとえば、運動により健康寿命が延びたり、アルツハイマー病やがんのリスクが下がったりすることなど、さまざまな運動による効能が報告されています。しかし、それが実際にどのような機序によって起きているのかについてはあまり良くわかっていません。

運動が健康に良いことがいろいろな研究から示されています。たとえば、運動により健康寿命が延びたり、アルツハイマー病やがんのリスクが下がったりすることなど、さまざまな運動による効能が報告されています。しかし、それが実際にどのような機序によって起きているのかについてはあまり良くわかっていません。

この点、ドイツの研究グループが、果たして運動がどの程度、免疫機能に影響を与えうるのかについて詳細に調べ、その結果をNature Communicationsの最新号に発表しています(https://www.nature.com/articles/s41467-025-68101-9)。

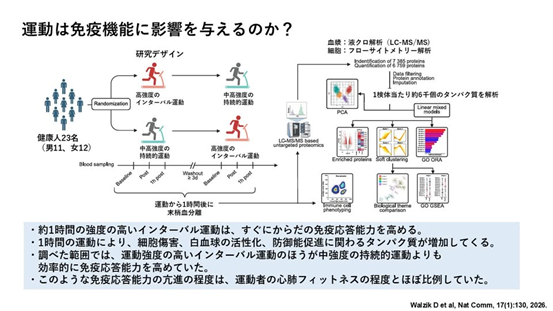

具体的には、健康人23名(男11名、女12名;年齢30±4歳)に対して約1時間の高強度のインターバル練習あるいは約1時間の中強度の持続的運動をしてもらい、1時間後に末梢血を得て、末梢血白血球のフローサイトメトリー解析と血漿のプロテオーム解析(LC-MS/MSを用いた解析;1検体あたり約6千種類の蛋白質について解析)を行いました。

わかったことをまとめると次のようです。

・約1時間の強度の高いインターバル運動は、すぐにからだの免疫応答能力を高める。

・1時間の運動により、細胞傷害、白血球の活性化、防御能促進に関わるタンパク質が増加してくる。

・調べた範囲では、運動強度の高いインターバル運動のほうが中強度の持続的運動よりも効率的に免疫応答能力を高めていた。

・このような免疫応答能力の亢進の程度は、運動者の心肺フィットネスの程度とほぼ比例していた。

つまり、強度の高い運動は、約1時間程度のものでも、からだの免疫応答能力に関わる種々のタンパク質の産生を高めていて、この効果は、若い健康人で見る限り、運動強度の高いインターバル運動のほうが中強度の持続的運動よりも強かった、ということです。また、心肺能力の高い人でこのような効果が見られやすい傾向があったことから、普段からの運動で心肺の予備力を鍛えておくほうが、運動の効果が見られやすくなるようです。

ただし、この研究は若い健康人だけが対象となっていて、高齢者に対してそのままこのような結果があてはまるかは注意して考えないといけません(特に高齢者においては高強度のインターバル運動を1時間も続けることはできないので)。しかし、『運動によって免疫力が良い方向に向かう』とか『心肺能力の高い人では免疫応答能が高い傾向がある』ということは、間違いなく高齢者にも当てはまることだと思います。今後、このような研究が高齢者も対象として行われていくことになるでしょう。

関連情報

1)原論文

公開日:Published: 02 January 2026 (Open access)

表題:Acute exercise rewires the proteomic landscape of human immune cells

(和訳:急性運動はヒト免疫細胞のプロテオーム構造を再構築する)

著者:David Walzik, Niklas Joisten, Alan J. Metcalfe, Sebastian Proschinger, Alexander Schenk, Charlotte Wenzel, Alessa L. Henneberg, Martin Schneider, Silvia Calderazzo, Andreas Groll, Carsten Watzl, Christiane A. Opitz, Dominic Helm & Philipp Zimmer

掲載誌:Nature Communications volume 17, Article number: 130 (2026)

要旨

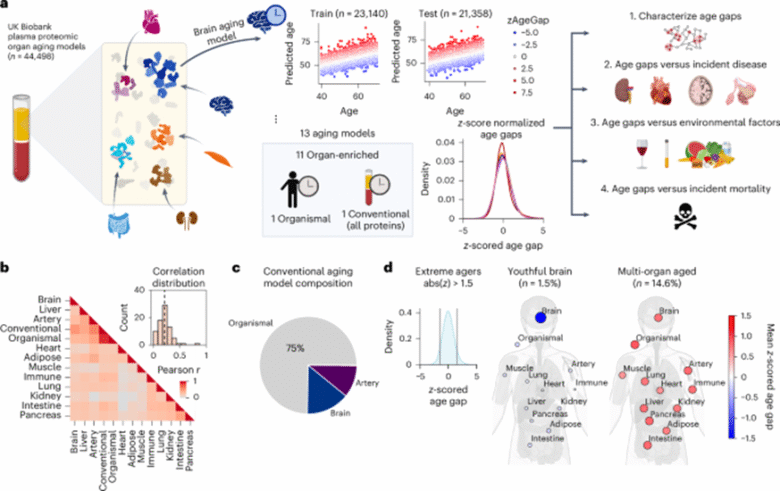

運動が免疫系に良い影響を与えることは広く認められているが、運動に対する免疫細胞の分子的応答については未解明な点が多い。本研究では、末梢血単核細胞(PBMC)を6000タンパク質を超える深さまで質量分析法を用いてプロテオーム解析した。運動時間と運動負荷を合わせた高強度インターバル運動(HIIE)と中強度持続運動(MICE)を比較することで、PBMCのプロテオーム構成における多様な変化を特定し、運動後1時間以内にエフェクター機能と免疫細胞活性化経路に関連する大きな変化を明らかにした。これらの変化は、MICEと比較してHIIE後の方が顕著であり、2つの運動条件間で免疫細胞動員パターンが同一であるにもかかわらず発生した。さらに、心肺機能のフィットネスを効果的に予測する免疫プロテオームシグネチャーを特定し、運動によって引き起こされる潜在的な適応や、運動によって媒介される免疫学的健康効果についての知見を得た。この研究は、運動が免疫系を調節する仕組みについての知識を広げる信頼できるデータリソースを提供し、健康維持に関連する要因として運動の強度を強調するWHO 2020ガイドラインを裏付ける生物学的証拠をもたらします。

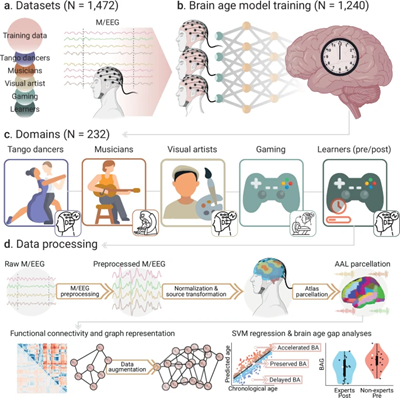

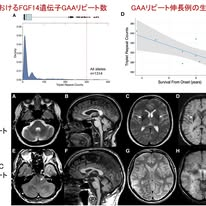

図1:研究デザイン、分析計画、運動誘発性免疫細胞動員。

A 時間と運動負荷を合わせた高強度インターバル運動 (HIIE) と中強度持続運動 (MICE) を含む研究デザインの概要。 B 末梢血単核細胞 (PBMC) を分析するために使用したバイオ分析およびバイオインフォマティクス手法の概要。C自己組織化マップ (SOM) を使用した教師なしクラスタリングによって識別された免疫細胞クラスターの均一多様体近似および投影 (UMAP)。免疫細胞クラスターは色分けされ、運動条件と測定時点別に表示されます。各 UMAP は 22 のサンプルからの 3000 個の生きたリンパ球に対応し、合計 66,000 件のイベントが発生します。MICE 後 1 時間を表す UMAP の場合、21 のサンプルしか利用できなかったため、63,000 件のイベントが発生します。D識別されたクラスターにおける運動誘発性シフトの比較。E HIIE および MICE に応答したリンパ球サブセットの割合。補足図 S1および補足データ S2、S3、S4も参照。BioRenderで作成。Walzik, D. (2025) https://BioRender.com/y85v219。

A 時間と運動負荷を合わせた高強度インターバル運動 (HIIE) と中強度持続運動 (MICE) を含む研究デザインの概要。 B 末梢血単核細胞 (PBMC) を分析するために使用したバイオ分析およびバイオインフォマティクス手法の概要。C自己組織化マップ (SOM) を使用した教師なしクラスタリングによって識別された免疫細胞クラスターの均一多様体近似および投影 (UMAP)。免疫細胞クラスターは色分けされ、運動条件と測定時点別に表示されます。各 UMAP は 22 のサンプルからの 3000 個の生きたリンパ球に対応し、合計 66,000 件のイベントが発生します。MICE 後 1 時間を表す UMAP の場合、21 のサンプルしか利用できなかったため、63,000 件のイベントが発生します。D識別されたクラスターにおける運動誘発性シフトの比較。E HIIE および MICE に応答したリンパ球サブセットの割合。補足図 S1および補足データ S2、S3、S4も参照。BioRenderで作成。Walzik, D. (2025) https://BioRender.com/y85v219。

2)2026年1月10日(土)日本経済新聞記事『ゆるHIITで筋トレ』

【この記事でわかること】

・「ゆるHIIT」のトレーニング内容

・通常の筋トレや有酸素運動との違いは

・健康効果を最大化する無理ない強度とは

**以下、同記事の書き出し部分です**

新年を迎え「今年こそ運動しよう」と決意した人も多いだろう。忙しい現代人にお勧めなのが、わずか数分で筋トレと有酸素運動ができるHIITだ。強度を落とした”ゆるHIIT”ならハードルはさらに低い。

(注)「ゆるHIIT」紹介動画や、実践用のLINEチャットポット等もネットで検索できます。

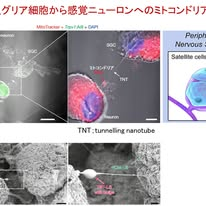

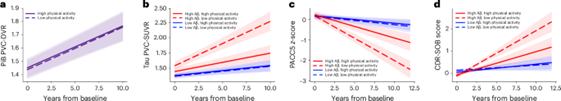

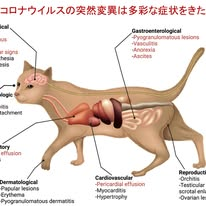

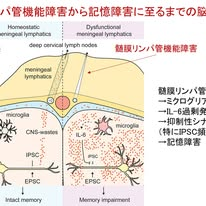

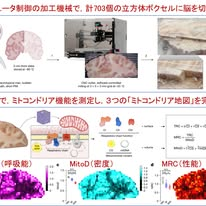

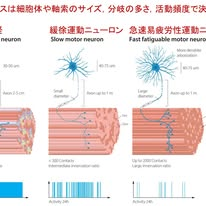

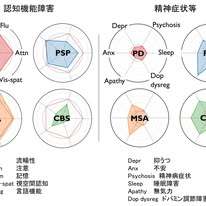

2-2)グリアからニューロンへのミトコンドリアの移動は末梢神経障害を予防する

**以下、大阪大学の宮坂先生の2026年1月15日のFB投稿です**

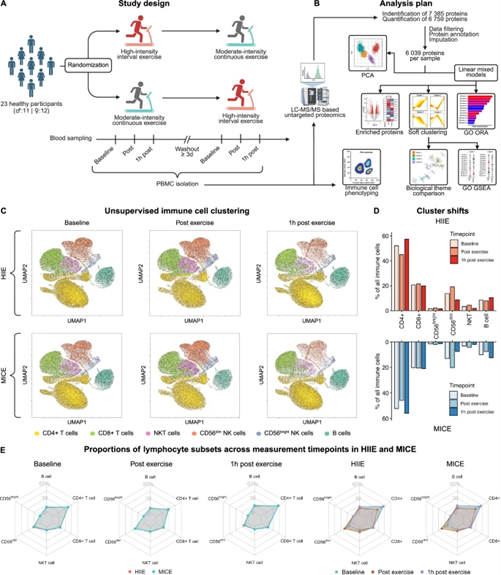

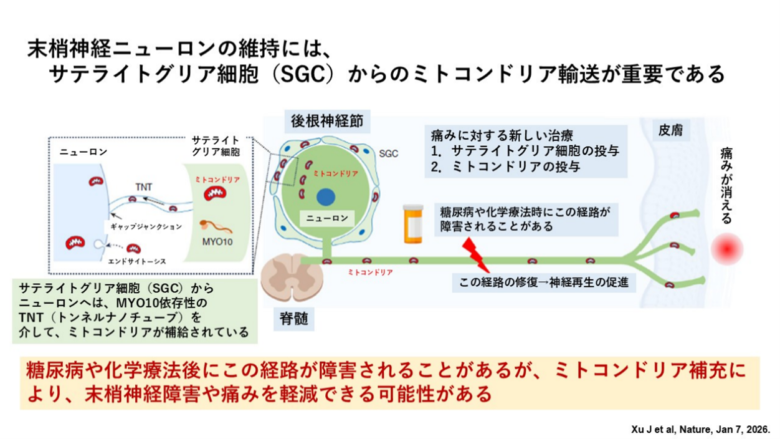

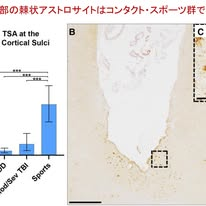

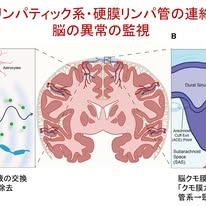

一般に、神経細胞(ニューロン)の周囲にはグリア細胞が存在していて、ニューロンに対する保護、栄養補給や代謝調節を行う、と考えられています。脳のニューロンの周りにはアストロサイト(星状膠細胞)、末梢神経系(特に神経節)のニューロンの周りにはサテライトグリア細胞が存在します。

一般に、神経細胞(ニューロン)の周囲にはグリア細胞が存在していて、ニューロンに対する保護、栄養補給や代謝調節を行う、と考えられています。脳のニューロンの周りにはアストロサイト(星状膠細胞)、末梢神経系(特に神経節)のニューロンの周りにはサテライトグリア細胞が存在します。

最近、ニューロン間や、免疫細胞とがん細胞間でミトコンドリアの移動現象が観察され、機能的に意味があることではないかとして話題になっています。また、最新号のNatureに出た論文では、グリア細胞とニューロンの間ではミトコンドリア輸送が重要であり、これが乱されると神経障害や痛みが生じる、と報告されています。アメリカの研究グループによる仕事です(https://www.nature.com/articles/s41586-025-09896-x)。

この研究では、後根神経節(脊髄のすぐ外側にある膨らみで、末梢からの触覚、痛覚、温度覚などを脊髄へ伝える感覚神経が集まっている場所)のニューロンを包むサテライトグリア細胞からニューロンに対して、トンネルナノチューブという構造を介して、ミトコンドリアが輸送されるとのことです。正常状態ではサテライトグリア細胞からニューロンへのミトコンドリア補給によって神経が保護されているのですが、糖尿病や化学療法剤投与によってこの経路が破綻することがあり,そのために神経障害と疼痛が生じることがあるとのことです(実際、糖尿病の際やパクリタキセルという抗がん剤投与後には難治性の神経障害や強い不快な痛みが生じることがあります)。これに対して、この経路を修復するためにミトコンドリアを補給すると神経障害や痛みが抑えられる可能性がある、とのことです。

これまでは、われわれのニューロンは既に出来上がってしまった細胞であり、いったん傷つくと修復が不能であるかのように考えられていました。一方、もし、ニューロンの恒常状態(ホメオスタシス)維持に周囲の細胞からのミトコンドリア供給が大事だとすると、ミトコンドリアの再補給によって痛んだニューロンを修復出来る可能性があり、これによって、神経障害や痛みに対する治療法が新たに開発される可能性があります。もしかすると、すごいことかもしれません。医学は日進月歩の世界です。

関連情報①原論文

掲載誌:Nature (2026) Open access

公開日:Published: 07 January 2026

表題:Mitochondrial transfer from glia to neurons protects against peripheral neuropathy

(和訳:グリアからニューロンへのミトコンドリアの移動は末梢神経障害を予防する)

著者:Jing Xu, Yize Li, Charles Novak, Min Lee, Zihan Yan, Sangsu Bang, Aidan McGinnis, Sharat Chandra, Vivian Zhang, Wei He, Terry Lechler, Maria Pia Rodriguez Salazar, Cagla Eroglu, Matthew L. Becker, Dmitry Velmeshev, Richard E. Cheney & Ru-Rong Ji

要旨

脊髄後根神経節(DRG)の一次感覚ニューロンは軸索が長く、ミトコンドリアを多く必要とするため、ミトコンドリア機能不全は糖尿病や化学療法後の末梢神経障害に関係しているといわれている1 , 2。しかし、一次感覚ニューロンがミトコンドリアの供給を維持するメカニズムは依然として不明である。DRGの衛星グリア細胞(SGC)は感覚ニューロンを取り囲み、ニューロン活動と疼痛を制御している3。本研究では、SGCがSGC由来ミオシン10(MYO10)とトンネルナノチューブを形成することで、in vitro、ex vivo、in vivoでミトコンドリアをDRG感覚ニューロンに輸送できることを示す。走査型および透過型電子顕微鏡法によって、マウスとヒトのDRGのSGCと感覚ニューロンの間にトンネルナノチューブのような超微細構造が存在することが明らかになった。未処置マウスにおけるミトコンドリア輸送の阻害は、神経変性と神経障害性疼痛を引き起こす。単核RNAシークエンシングとin situハイブリダイゼーションにより、MYO10がヒトSGCで高発現していることが明らかになりました。さらに、糖尿病患者のDRG由来SGCでは、MYO10の発現が低下しており、ミトコンドリアからニューロンへの移行も見られます。ヒトSGCをマウスDRGに移植することで、MYO10依存的な末梢神経障害の予防効果が認められます。本研究は、これまで認識されていなかった末梢グリアの役割を明らかにし、糖尿病における小線維ニューロパチーに関する知見を提供し、神経障害性疼痛の管理のための新たな治療戦略を示唆しています。

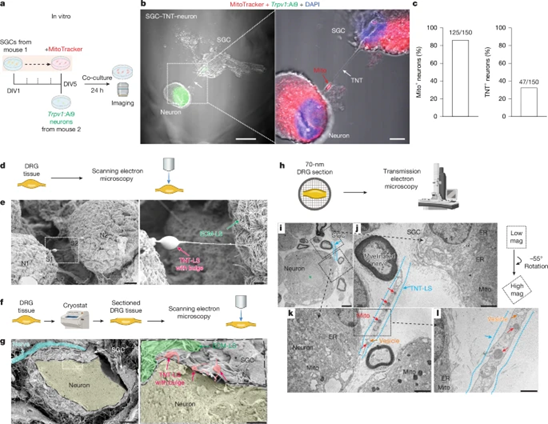

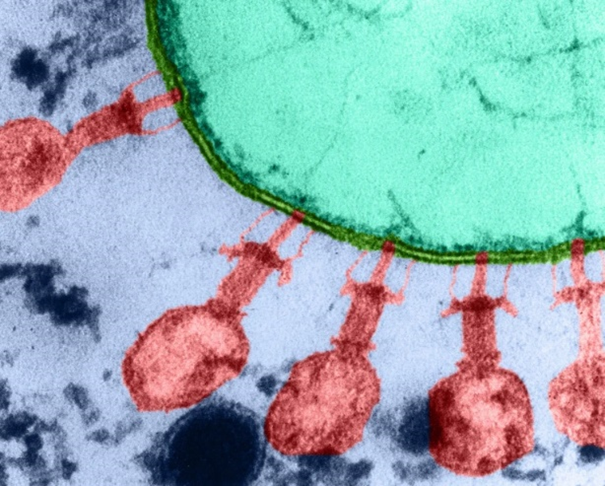

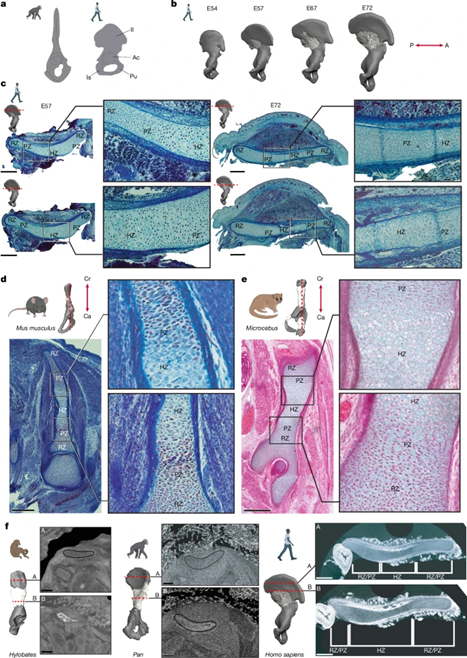

図 1: 共培養における SGC からニューロンへのミトコンドリアの移動とマウス DRG の TNT 様構造。

a , マウス DRG 由来の SGC-ニューロン共培養の模式図。SGC は MitoTracker 色素で標識されており、DRG ニューロンはTrpv1 :Ai9 マウス由来です。b ,左、SGC と相互作用するTrpv1 +ニューロンを示す SGC-ニューロン共培養の画像 (スケールバー、20 μm)。右、四角で囲まれた領域の拡大図。TNT (白矢印) と TNT 内のミトコンドリア (Mito、赤矢印) を示しています (スケールバー、5 μm)。c , MitoTracker 陽性 (Mito + ) および TNT 陽性ニューロンの割合。6 回の独立した実験から合計109個のニューロンが定量化のために含められました。d ,切片を作成せずに DRG 全体を観察した SEM の模式図。e , 隆起した TNT 様構造 (TNT-LS) を示す、マウス DRG 全体の高倍率 SEM 画像。n = 4 生物学的反復。スケールバー: 5 μm (左)、1 μm (右)。f , 切片化したマウス DRG の SEM の模式図。g , 切片化したマウス DRG の代表的な SEM 画像。SGCからニューロンへの隆起を伴う TNT-LS を示す。n = 4 生物学的反復。スケールバー: 5 μm (左)、1 μm (右)。h , マウス DRG の TEM の模式図。i , DRG ニューロンと SGC を示す代表的な低倍率 TEM 画像。n = 4 生物学的反復。緑のアスタリスクはニューロンの核を示します。スケールバー、5 μm。j – l , SGC とニューロンの間にある TNT-LS を示す代表的な高倍率 TEM 画像。黒色の「Mito」は細胞内のミトコンドリア(j – l)を示します。赤色の「Mito」はTNT-LS内のミトコンドリア(k)を示します。「Vesicle」はTNT-LS内の小胞(k、l)を示します。黒いアスタリスクはSGCの核を示します。l 、 kからの拡大図で、滑らかなTNT-LS内のミトコンドリア(赤矢印)と小胞を示しています。ER、小胞体。n = 3生物学的反復。スケールバー:2 μm(j、k); 800 nm(l)。

a , マウス DRG 由来の SGC-ニューロン共培養の模式図。SGC は MitoTracker 色素で標識されており、DRG ニューロンはTrpv1 :Ai9 マウス由来です。b ,左、SGC と相互作用するTrpv1 +ニューロンを示す SGC-ニューロン共培養の画像 (スケールバー、20 μm)。右、四角で囲まれた領域の拡大図。TNT (白矢印) と TNT 内のミトコンドリア (Mito、赤矢印) を示しています (スケールバー、5 μm)。c , MitoTracker 陽性 (Mito + ) および TNT 陽性ニューロンの割合。6 回の独立した実験から合計109個のニューロンが定量化のために含められました。d ,切片を作成せずに DRG 全体を観察した SEM の模式図。e , 隆起した TNT 様構造 (TNT-LS) を示す、マウス DRG 全体の高倍率 SEM 画像。n = 4 生物学的反復。スケールバー: 5 μm (左)、1 μm (右)。f , 切片化したマウス DRG の SEM の模式図。g , 切片化したマウス DRG の代表的な SEM 画像。SGCからニューロンへの隆起を伴う TNT-LS を示す。n = 4 生物学的反復。スケールバー: 5 μm (左)、1 μm (右)。h , マウス DRG の TEM の模式図。i , DRG ニューロンと SGC を示す代表的な低倍率 TEM 画像。n = 4 生物学的反復。緑のアスタリスクはニューロンの核を示します。スケールバー、5 μm。j – l , SGC とニューロンの間にある TNT-LS を示す代表的な高倍率 TEM 画像。黒色の「Mito」は細胞内のミトコンドリア(j – l)を示します。赤色の「Mito」はTNT-LS内のミトコンドリア(k)を示します。「Vesicle」はTNT-LS内の小胞(k、l)を示します。黒いアスタリスクはSGCの核を示します。l 、 kからの拡大図で、滑らかなTNT-LS内のミトコンドリア(赤矢印)と小胞を示しています。ER、小胞体。n = 3生物学的反復。スケールバー:2 μm(j、k); 800 nm(l)。

関連情報②岐阜大学医学部下畑先生も2026年1月15日のFB投稿(後掲)でこの論文を紹介されています。

2-3)岐阜大学医学部下畑先生からの最新医学情報(2026年1月)

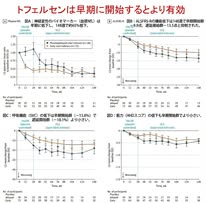

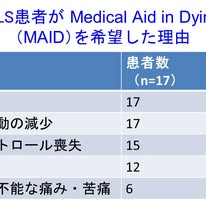

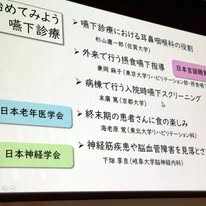

・家族性ALSはここまで治療できる:トフェルセンと「早期診断し,早期治療する」時代の到来

**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月5日のFB投稿です**

明けましておめでとうございます.

明けましておめでとうございます.

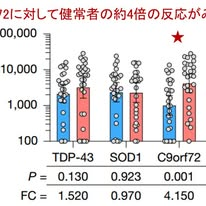

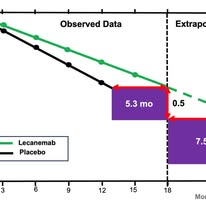

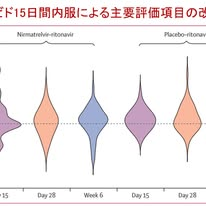

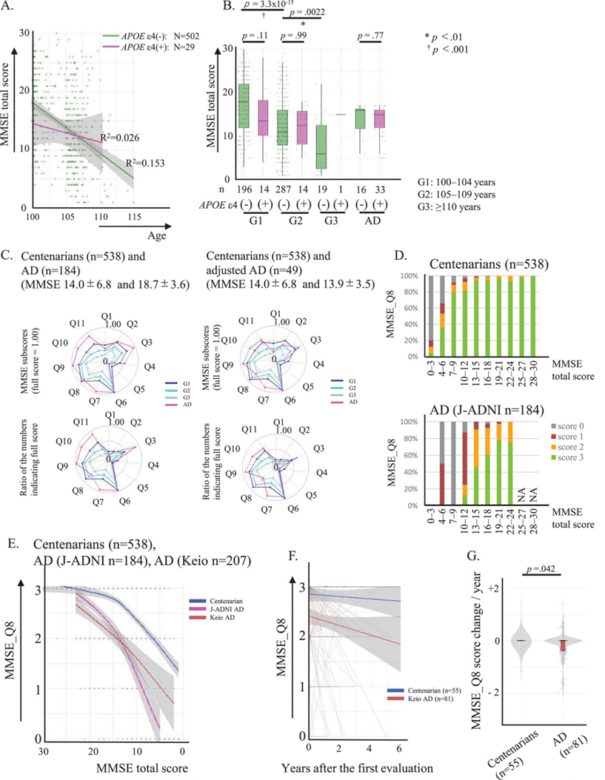

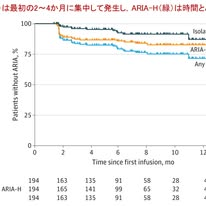

さて新年最初に取り上げる論文として,SOD1遺伝子変異を有する筋萎縮性側索硬化症(SOD1-ALS)に対するアンチセンス核酸製剤トフェルセンの長期効果を検討した研究を選びました.その理由は最後に示しますが,本研究は米国を中心とする国際共同研究グループによって実施されたVALOR試験と,そのオープンラベル延長試験(OLE)の統合解析です.108例がトフェルセンまたは偽薬に割り付けられ,28週後に全例がトフェルセンへ移行しました.解析では,最初からトフェルセンを開始した早期開始群と,28週後に開始した遅延開始群が比較されています.したがって,図を読む際には28週までの期間とそれ以降の期間を分けて見る必要があります.

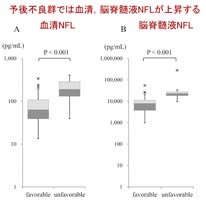

図Aでは神経変性のバイオマーカーである血漿NfLは治療開始後早期に大きく低下し,148週時点で約65%低下していました.その結果,図BではALSFRS-Rによる機能低下が148週で,早期開始群で9.9点,遅延開始群で13.5点といずれも自然経過より緩やか,かつ早期開始群で低下が抑制されていました.図Cでは呼吸機能(緩徐肺活量;SVC)の低下が早期開始群で−13.8%,遅延開始群で−18.1%と差があり,図Dでは筋力(HHDスコア)の低下も早期開始群でより小さいことが示されています.以上より,トフェルセンは約3年後の評価で有効で,かつ早期に治療開始すべきことが分かります.加えて死亡または人工呼吸器装着に至るまでの期間の検討では,進行が速い高NfL群において,早期開始群の方が,イベントフリー期間が明らかに長いことが示されています.これはトフェルセンが症状の進行だけでなく生命予後にも影響を及ぼし得ることを示唆しています.

本研究では進行抑制が主な効果ですが,一部の患者では改善も認められました.148週時点で筋力が改善した例は早期開始群の約27%に達し,生活機能や呼吸機能でも約2割で改善または安定が見られました.つまり改善の頻度は高いわけではありませんが,それでも改善しうる症例が存在する事実は重要です.なお本研究では遺伝子変異の種類ごとの詳細な効果比較は行われてはいません.また遺伝子診断に伴う倫理的問題についても議論していません.

本研究はALS治療の歴史における大きな転換点であり,「早期診断し,早期治療する」時代への移行を示しています.この論文を読みながら,1993年にSOD1遺伝子変異がALSの原因として発見されたときのことを思い出しました.私は当時,研修医1年目で,ALS研究をしていたOben(指導医)の中野亮一先生が「これでALSはついに治療できる!」と熱く語ってくださったことが,今も強く印象に残っています.あらためて当時の論文を読み直してみると,最後の段落に“Perhaps the most important implication of our finding… is that various SOD1 mutations in FALS patients are its potential therapeutic benefit.”と,治療可能性についてすでに言及されていることに気づかされます.しかし現実はそう簡単には行かなかったわけですが,30年を経て,SOD1 mRNAを分解し蛋白産生を低下させる髄注薬トフェルセンが登場し,その長期成績まで示される時代になったわけです.現代は創薬や臨床試験の知識が大きく発展し,難攻不落と言われた神経難病に対する治療薬の確立は今後,加速度的に進むのだと思います.この変化の只中にある脳神経内科という分野に,意欲ある若いドクターがより多くチャレンジしてくれることを期待したいと思います.新年最初にこの論文を取り上げた理由も,まさにそこにあります.

Miller TM, et al. Long-Term Tofersen in SOD1 Amyotrophic Lateral Sclerosis. JAMA Neurology. Published online December 22, 2025. (リンクはコメント欄)

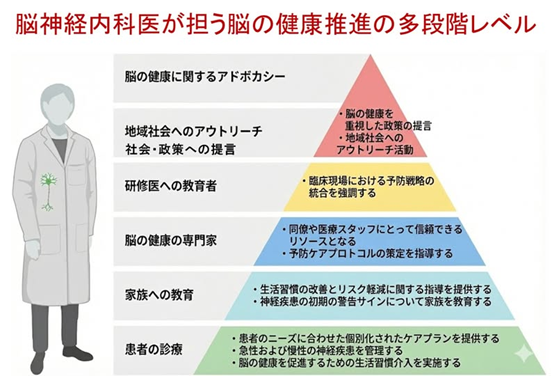

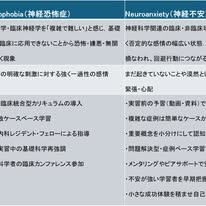

・専門分化の時代に重要な脳神経内科医の「中核的アイデンティティ」とはなにか?

**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月7日のFB投稿です**

Neurology誌に,この数年私自身も気になっていた問題を正面から取り上げたOpinion論文が掲載されました.米国Weill Cornell MedicineのJoseph E. Safdieh先生らによる「The Core Identity of the Neurologist」です.この論文は,脳神経内科領域におけるサブスペシャリティ化(専門分化)の進展によって,「自分は脳神経内科医である」という感覚が薄れつつあることに警鐘を鳴らしています.つまり著者らは,てんかん専門医,頭痛専門医,脳卒中専門医,パーキンソン病専門医などといった専門分化が進むなかで,「脳神経内科医であること」よりも先に「○○専門医であること」で自らを規定するようになりつつある現状を問題視しています.これは医学の進歩の自然な帰結である一方,その結果として診療,教育,社会への発信のすべてにおいて分断が生じ,脳神経内科という分野の一体性が失われつつあると論じています.

Neurology誌に,この数年私自身も気になっていた問題を正面から取り上げたOpinion論文が掲載されました.米国Weill Cornell MedicineのJoseph E. Safdieh先生らによる「The Core Identity of the Neurologist」です.この論文は,脳神経内科領域におけるサブスペシャリティ化(専門分化)の進展によって,「自分は脳神経内科医である」という感覚が薄れつつあることに警鐘を鳴らしています.つまり著者らは,てんかん専門医,頭痛専門医,脳卒中専門医,パーキンソン病専門医などといった専門分化が進むなかで,「脳神経内科医であること」よりも先に「○○専門医であること」で自らを規定するようになりつつある現状を問題視しています.これは医学の進歩の自然な帰結である一方,その結果として診療,教育,社会への発信のすべてにおいて分断が生じ,脳神経内科という分野の一体性が失われつつあると論じています.

では著者らが考える「脳神経内科医の中核的アイデンティティ」とは何でしょうか?それは特定の疾患や手技によって定義されるものではなく,『病歴聴取,神経診察,局在診断,病態生理に基づく臨床推論という,共通の方法論によって定義されるものだ』と述べています.つまり脳神経内科は疾患の集合体ではなく,「どう考えるか」という思考様式によって統一された専門領域だと述べています.「なるほど,確かにその通りだ!」と思いました.そしてこの共通基盤が弱まると,患者さんは複数の専門外来を巡りながら断片化された医療を受けることになってしまいます.実際に,めまいや視覚症状,歩行障害といった非特異的症状の患者さんが,耳鼻咽喉科,眼科,頭痛クリニック,脳卒中科とたらい回しになり,診断が遅れるという事例が起きていることが指摘されています.

この問題に対して著者らは,「専門性を廃してgeneralistに戻れ」と言っているのではなく,専門性を維持したまま,その根底に「脳神経内科医としての思考」を再び据えるべきだと提案しています.教育の場においては,局在診断と鑑別診断をすべての脳神経内科医の共通言語としてしっかり教育し,朝のカンファレンスやベッドサイド教育では疾患知識よりも臨床推論のプロセスを可視化すること,レジデントが早期から特定の専門領域に過度に取り組まないよう多様な指導医との接点を設けることが提案されています.臨床の場では,サブスペシャリティ外の比較的単純な神経疾患にも対応できる診療の幅を保ち,診断名ではなく「ふるえ」「めまい」といった症状ベースで患者さんを受け入れる診療体制を構築することが推奨されています.さらに,職名や病院のウェブサイト,名簿などではまず「脳神経内科医」という肩書きを前面に出し,専門はその下位概念として位置づけること,社会やメディアへの発信でも「脳神経内科医」という統一した専門職像を強調することが重要だと言っています.

つまりメッセージは,サブスペシャリティは脳神経内科医としてのアイデンティティを失わせるものではなく,それを深化させるものであるべきだという点です.専門分化が進む時代だからこそ,共通の思考様式や言語を意識的に守らなければ,脳神経内科という分野そのものが分断されてしまうという著者らの警告は,日本の医療現場にとっても決して他人事ではありません.この論文はまずしっかり脳神経内科医としての基礎・土台を作ることが,分野の一体性と専門性の高度化を両立させるために不可欠であることを教えてくれているように思います.

Safdieh JE, Robbins MS. The Core Identity of the Neurologist. Neurology. 2025;105:e214265. PMID: 41066722.

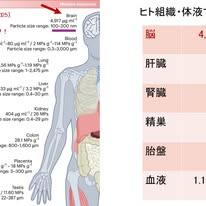

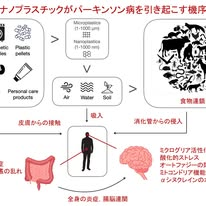

・医学のあゆみ誌「全身疾患の新たな危険因子としてのマイクロ・ナノプラスチック」が発刊されます!

**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月9日のFB投稿です**

近年,マイクロ・ナノプラスチック(micro- and nanoplastics:MNPs)による環境汚染が,世界的に大きな関心を集めています.これまでプラスチック問題は,主に海洋汚染や生態系への影響として語られることが多かったわけですが,最近では「人の健康への影響」という観点からも注目されるようになってきました.

近年,マイクロ・ナノプラスチック(micro- and nanoplastics:MNPs)による環境汚染が,世界的に大きな関心を集めています.これまでプラスチック問題は,主に海洋汚染や生態系への影響として語られることが多かったわけですが,最近では「人の健康への影響」という観点からも注目されるようになってきました.

MNPsは単なる環境汚染物質にとどまらず,空気や水,食物を介して生体内に侵入し,体内に蓄積する可能性があることが分かってきています.実験研究や疫学研究からは,MNPsが炎症反応,酸化ストレス,免疫調節異常といった生体反応を惹起し得ることが示唆されています.実際に,MNPsが体内で検出された人では,心筋梗塞や脳卒中などによる死亡リスクが上昇すること,認知症患者の脳内に高濃度のMNPsが蓄積していること,さらに肺胞レベルでのMNPs曝露が慢性炎症や肺線維化を増悪させる可能性があることなどが報告されています.

こうした知見を踏まえ,医学のあゆみ誌で特集を企画させていただきました.本特集では,MNPsの免疫毒性,生体への侵入経路,細胞障害のメカニズムといった基礎的な話題から,曝露低減に向けた社会的・行政的な取り組みまでを含め,多角的な視点からMNPsに関する最新情報を紹介しています.おそらく本邦で初めて人体の影響を特集した医学誌になるのではないかと思います.環境問題としてだけでなく,私たち自身の健康に直結する課題として,MNPsを捉え直すきっかけになれば幸いです.

リンクはコメント欄にあります.

【目次】

◆はじめに(下畑享良)

◆総論─MNPsの基礎知識と問題点(芳賀優弥・他)

◆MNPsに含まれる化学物質と毒性(小川久美子・他)

◆MNPsの人体への侵入とその機序(金子昌平・酒井康行)

◆MNPsの表面性状と細胞障害性(辻野博文)

◆MNPsの心血管系への影響(曾和裕之)

◆MNPsの脳梗塞,認知症への影響(下畑享良)

◆大気中MNPsの呼吸器系への影響(和田百合花・石原康宏)

◆環境省のMNPsへの取り組み(環境省水・大気環境局環境管理課,環境省水・大気環境局海洋環境課プラスチック汚染対策室)

#医学のあゆみ #医歯薬出版

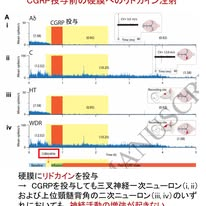

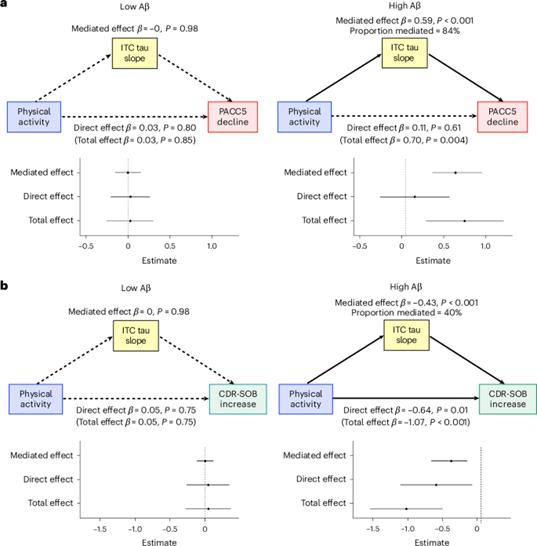

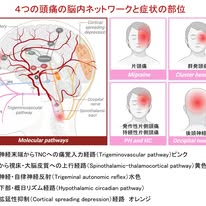

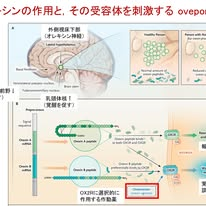

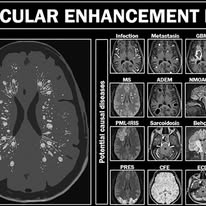

・片頭痛の原因分子CGRPの作用部位は「脳」ではなく「硬膜」である――早く治療すべき根拠も判明

**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月11日のFB投稿です**

片頭痛においてカルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)が重要な役割を果たしていることは広く知られています.CGRPは強力な血管拡張作用を持ち,投与すると片頭痛様の頭痛を誘発することが知られています.例えばCGRPを点滴投与すると,健常者には軽度の頭痛を,片頭痛患者には典型的な片頭痛発作を高率に誘発します.このためCGRPは,片頭痛発作を引き起こす原因分子のひとつと考えられるようになりました.一方で,同じCGRPを動物に投与しても,「痛みのセンサー」として働く末梢侵害受容器(神経),すなわち硬膜を支配する三叉神経のAδ線維とC線維の興奮がほとんど観察されなかったため,「なぜCGRPが頭痛を起こすのか」という機序は長らく不明のままでした.

片頭痛においてカルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)が重要な役割を果たしていることは広く知られています.CGRPは強力な血管拡張作用を持ち,投与すると片頭痛様の頭痛を誘発することが知られています.例えばCGRPを点滴投与すると,健常者には軽度の頭痛を,片頭痛患者には典型的な片頭痛発作を高率に誘発します.このためCGRPは,片頭痛発作を引き起こす原因分子のひとつと考えられるようになりました.一方で,同じCGRPを動物に投与しても,「痛みのセンサー」として働く末梢侵害受容器(神経),すなわち硬膜を支配する三叉神経のAδ線維とC線維の興奮がほとんど観察されなかったため,「なぜCGRPが頭痛を起こすのか」という機序は長らく不明のままでした.

この問題に取り組んだのが,米国ハーバード大学等の研究チームです.彼らはラットを用い,CGRPを内頸動脈から選択的に投与するという新しい方法によって,硬膜に高濃度のCGRPを届ける実験系を構築しました.従来の腹腔内投与や静脈内投与では,CGRPは全身循環に希釈され,肝臓などで代謝されるため,硬膜の神経終末に十分な濃度で届かなかったと考えられます.今回の研究は,この投与経路の問題を解決することで,これまで否定的とされてきた「CGRPによる末梢侵害受容器の活性化」が実際に起こることを神経生理学的に示すことに成功しました.

研究の結果,内頸動脈からCGRPを投与すると,硬膜を支配する一次ニューロンが活性化し,さらにその入力を受ける上位頸髄背角の二次ニューロンの活動も持続的に増加することが示されました.上位頸髄背角とは,頸髄C1~C2レベルの後角に相当する部位で,三叉神経脊髄路核尾側亜核と連続する構造です.顔面や硬膜からの痛覚入力が最初に中枢で統合される場所であり,ここで感作が成立すると,痛みは末梢入力がなくても中枢で維持される状態へと移行すると考えられています.

重要なのは,CGRPの作用部位が「脳」ではなく「硬膜」であることが実験的に示された点です.図1では,硬膜に局所麻酔薬(リドカイン)をあらかじめ投与しておくと,CGRPを投与しても三叉神経一次ニューロンおよび上位頸髄背角の二次ニューロンのいずれにおいても,神経活動の増加や機械刺激に対する感作がまったく起こらないことが示されています.これは,CGRPがまず硬膜に分布する三叉神経侵害受容線維の末梢終末に作用し,そこから中枢へ向かう痛みのカスケードが開始されることを意味しています.

一方で,図2は時間の要素の重要性を示しています.Aでは,CGRP投与後30分で三叉神経節を局所麻酔で遮断すると神経活動が低下し,この段階では末梢入力が痛みの維持に必須であることが示されています.一方,B,C, Dでは,CGRP投与後1時間,2時間,3時間で同様の遮断を行っても神経活動は低下せず,痛みの駆動が末梢から中枢へと移行していることが示されています.すなわち,痛みは最初は硬膜からの入力に依存して始まりますが,時間の経過とともに中枢回路内で自己維持的に駆動される状態へと移行します.

この知見は,リメゲパントなどのCGRP受容体拮抗薬も発作急性期に使用する場合,トリプタンと同様に,「できるだけ早く治療すべきである」可能性を示唆します.つまり発作初期の末梢依存期に投与することで中枢性感作への移行を防ぎやすい一方,感作が成立した後では効果が限定的になるものと推測されます(リメゲパントの実臨床で,このようなことが言われているのでしょうか?).

いずれにせよ本研究は,片頭痛の開始点が脳内ではなく硬膜であること,そしてその後に中枢性感作へと移行するtime windowが存在することを示した点で,片頭痛の理解を一段階進めたといえます.

Melo-Carrillo A, Strassman A, Burstein R. Elucidating the nociceptive role of CGRP in migraine headache. Brain. 2026 Jan 8:awag008. PMID: 41503630.

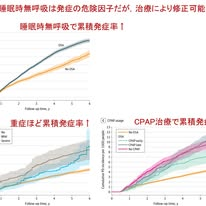

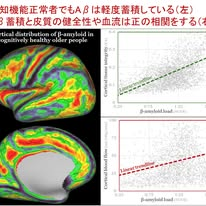

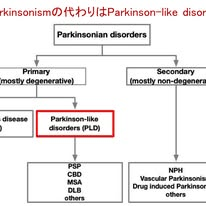

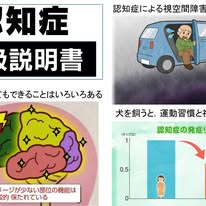

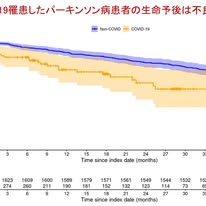

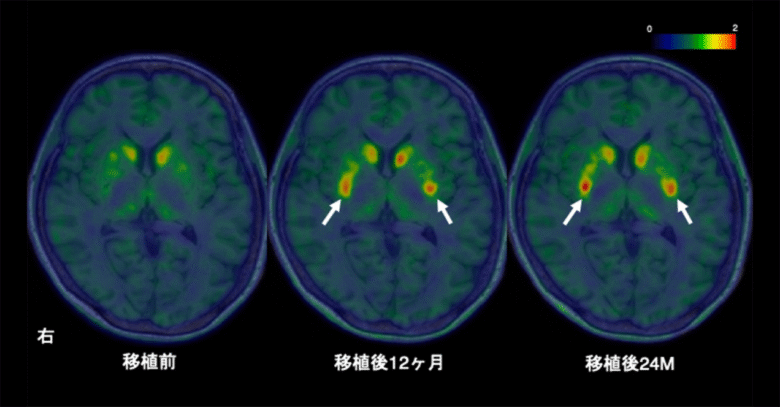

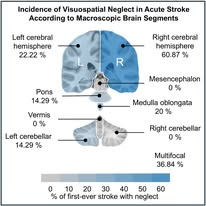

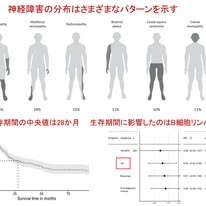

・全身疾患としてのパーキンソン病―睡眠と便秘,そして神経炎症に着目し,発症・進行を抑える―

**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月12日のFB投稿です**

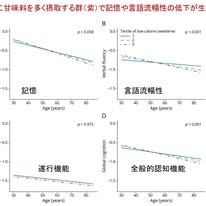

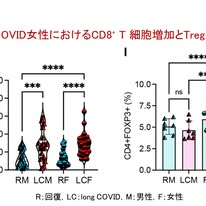

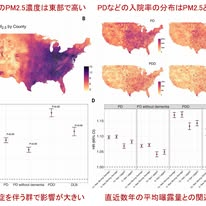

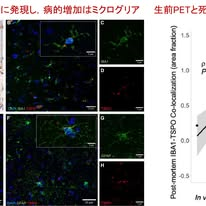

パーキンソン病(PD)では,発症よりもはるか以前から全身レベルの異常が生じていると言われています.最近発表された2つの論文は,この見方を強く支持し,PDを全身性・ネットワーク疾患として捉える重要性を浮き彫りにしています.1つは米国の大規模データを用いて睡眠時無呼吸とPD発症の関係を検討した研究であり,もう1つは発症早期PD患者において便秘と神経炎症の関連をPETで可視化した研究です.両者に共通するのは,末梢臓器の機能異常が神経炎症等を介してPDの発症,進行に関与しうるという点です.

パーキンソン病(PD)では,発症よりもはるか以前から全身レベルの異常が生じていると言われています.最近発表された2つの論文は,この見方を強く支持し,PDを全身性・ネットワーク疾患として捉える重要性を浮き彫りにしています.1つは米国の大規模データを用いて睡眠時無呼吸とPD発症の関係を検討した研究であり,もう1つは発症早期PD患者において便秘と神経炎症の関連をPETで可視化した研究です.両者に共通するのは,末梢臓器の機能異常が神経炎症等を介してPDの発症,進行に関与しうるという点です.

最初の論文は米国からの研究で,1100万人以上の退役軍人の電子カルテを用いて閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)とPD発症リスクを解析しています.その結果,OSAを有する人は有さない人に比べてPDを発症しやすく,しかもこのリスクは治療によって修正可能であることが示されました.論文の図1Aでは,OSAのある群はない群に比べて追跡2年後からPDの累積発症率が高くなり,6年後には1000人あたり約1.6人多く発症していることが示されています.図1Bでは,OSAを軽症と重症に分けて比較すると,軽症でもPDリスクは有意に上昇し,重症ではさらに早期からリスクが高まるという重症度依存性が示されています.そして図1Cでは,OSAのある人の中でもCPAPを診断後2年以内に導入した群では,導入しなかった群に比べてPDの累積発症率が明らかに低く,5年後の発症率はCPAPなし群で9.10/1000人,CPAP早期導入群で6.81/1000人であり,約2.3/1000人の絶対リスク低下とハザード比0.69という有意な低下が示されています.つまりOSAがPDの危険因子であるだけでなく,その影響は重症度に依存し,さらに治療によって修正可能であることを示しています.著者らは,OSAは間欠的低酸素,酸化ストレス,炎症反応,ミトコンドリア機能障害といった連鎖が神経炎症を介して神経変性を促進する可能性を考察しています.

もう1つの論文は英国からの研究で,発症早期PD患者27名を対象に,便秘の重症度と神経炎症の関係を,ミクログリア活性化を画像化する11C-PK11195 PETで評価しています.この結果,便秘が強い人ほど前頭葉,側頭葉,頭頂葉,後頭葉を含む広範な脳領域で神経炎症が強いことが示されました.図2では,便秘スコアと脳内炎症の相関が脳表マップとして可視化されています.図で赤い部位ほど「便秘が強い人ほどその部位の炎症が強い」ことを意味しています.とくに眼窩前頭皮質や後頭葉の一部が赤く示され,便秘の重症度とこれらの脳領域の神経炎症が強く結びついていることが示されています.さらに,便秘の重症度は血中のTh1細胞やTh17様Th1細胞の増加,および脳脊髄液リンパ球数の増加とも相関しており,腸管の異常が末梢免疫を活性化し,それが中枢神経系の神経炎症を増悪させている可能性が示唆されています.著者らは,便秘を単なる自律神経症状ではなく,炎症を介して疾患進行に関与する病態因子として捉えるべきであると論じています.私はこの論文を読んでから,PDの便秘治療を意識して強化するようにしました.

つまりPDは脳だけの病気ではなく,睡眠,呼吸,腸管,免疫といった全身のネットワークの破綻として進行する疾患であり,その中心的な媒介として神経炎症が位置づけられる可能性が高いということです.つまり,睡眠時無呼吸や排便といった症状に対して介入することの重要性を示しています.PDの発症や進行を抑えるために,無呼吸はCPAPで治療し,便秘にも今まで以上にコントロールをすることを検討するということだと思います.PD診療はより全身を診ることを意識する時代になるものと思われます.

Neilson LE, et al.Obstructive Sleep Apnea, Positive Airway Pressure, and Implications of Early Treatment in Parkinson Disease.JAMA Neurol.2025.PMID: 41284280

Camacho M, et al.Constipation Is Linked to Neuroinflammation in Early Parkinson’s Disease.Mov Disord.2025.PMID: 41231011.

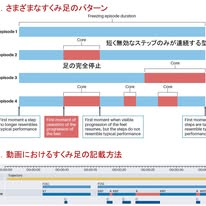

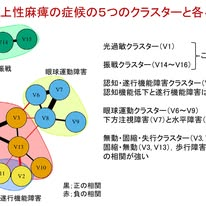

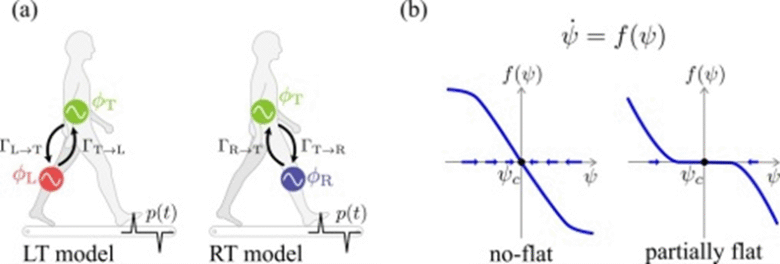

・すくみ足(freezing of gait)の国際的コンセンサス声明―すり足や小刻み歩行で前に進めない状態もすくみ足である

**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月13日のFB投稿です**

パーキンソン病や進行性核上性麻痺(PSP)におけるすくみ足(freezing of gait;FOG)は,転倒やADL低下の主要な原因でありながら,その定義が曖昧で,研究や臨床で一貫した評価が困難でした.当科でもPSPに対する抗コリン薬のすくみ足に対する効果を検証する医師主導治験を行っていますが,すくみ足の判断に迷う場面が少なからずあり,最近も回診で議論したところでした.今回,Nature Reviews Neurology誌に掲載されたコンセンサス声明は,International Consortium for Freezing of Gait(ICFOG)による国際的合意として,すくみ足の定義と評価法を整理したものです.

パーキンソン病や進行性核上性麻痺(PSP)におけるすくみ足(freezing of gait;FOG)は,転倒やADL低下の主要な原因でありながら,その定義が曖昧で,研究や臨床で一貫した評価が困難でした.当科でもPSPに対する抗コリン薬のすくみ足に対する効果を検証する医師主導治験を行っていますが,すくみ足の判断に迷う場面が少なからずあり,最近も回診で議論したところでした.今回,Nature Reviews Neurology誌に掲載されたコンセンサス声明は,International Consortium for Freezing of Gait(ICFOG)による国際的合意として,すくみ足の定義と評価法を整理したものです.

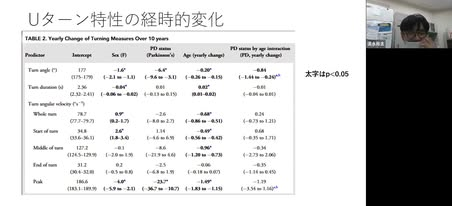

重要なポイントは,すくみ足を「有効な一歩を踏み出そうと試みているにもかかわらず,それができない発作性エピソード」と再定義した点にあります.従来の「歩こうとする意図があるにもかかわらず前進が消失する」という定義から,「意図」という主観的概念を排し,観察可能な「試み」に基づいて評価する枠組みに変更しました.また,すくみ足は完全停止に限らず,短く無効なステップや,前進がほとんど得られない歩行も含むと明確化しました.

図1は,すくみ足が単なる「足が止まる現象」ではなく,「無効な歩行が発作的に持続する期間」であることを時間軸で示しています.4つの仮想的なすくみ足エピソードが描かれており,第1エピソードは足の完全停止(core)を伴わず,短く無効なステップのみが連続する型を示しています.第2エピソードは途中に1回のcoreを含みますが,core終了後も無効な歩行が続くため,すくみ足全体は継続します.第3エピソードは1回のcoreでエピソード全体が終了する型を示しており,coreとすくみ足が一致する典型例です.第4エピソードは複数のcoreが1つのすくみ足の中に出現する型を示しており,停止と無効な歩行が交互に現れる型を表しています.つまり,すくみ足には完全に停止するcoreが含まれる場合と含まれない場合があり,coreが複数回出現することもあります.持続時間の点では,coreが終了しても無効な歩行が続く場合には,すくみ足全体は継続すると整理されました(第2エピソード).

図2は,実際の動画解析においてすくみ足がどのように区切られ,分類されるかを示した例です.横軸は時間を表し,その上にすくみ足エピソードがいつ始まり,いつ終わるかが示されています.さらに各エピソードの中で,「足が全く動かない時間(akinetic;A)」と,「足は動くが前に進まない時間(kinetic)」が区別されて表示されています.kineticの中でも,速く小刻みに震えるような動きがある場合はkinetic-trembling(KT),それ以外のすり足様の動きや小さな踏み替えはkinetic-no-trembling(KNT)と分類されます.図では2段目にいつすくみ足があるか,3段目にその特徴,4段目に足の完全停止(core)が示されています.3段目の特徴としては,1回目はKTのみが出現し,2回目はKNTとAが入れ替わりながら持続していることが示されています.また,akinetic型のすくみ足は必ずcoreとして現れますが,逆にcoreが観察されても,それが必ずしもakinetic型とは限らず,coreの前後にすり足様の無効な歩行が続くこともあります.

またfestination(突進現象)についても整理され,歩くテンポがだんだん速くなり,一歩の長さが短くなる型のfestinationはすくみ足に含める一方,バランス異常により前に倒れそうになるのを支えるために足を速く出しているだけの加速は,すくみ足とは区別すべきとされました.

さらに,患者さんのすくみ足の有無を分類する方法も整理されました.自己申告だけに頼るのではなく,薬が効いている状態と切れている状態の両方で実際に歩いてもらい,その様子を評価することで判定の確実性を高めます.その際,診察や動画で一度でもすくみ足が確認されれば「すくみ足あり(definite FOG)」と分類し,どちらの状態でも確認されなければ「すくみ足なし(definite non-FOG)」と判断してよいとされました.

本コンセンサスは,すくみ足を「止まる現象」から「発作性の無効歩行現象」へと概念転換させ,研究,臨床,治験の共通言語を提供しました.つまりすくみ足を「足が止まる現象」と捉えるのではなく,「歩こうとしているのに,有効な歩行ができなくなる状態が発作的に起こる現象」と捉え直したことを意味します.足が完全に止まらなくても,すり足や小刻み歩行で前に進めない状態もすくみ足に含まれる,という考え方への転換になります.

Gilat M,et al.An updated definition of freezing of gait. Nat Rev Neurol. 2026 Jan 9. PMID: 41513745.

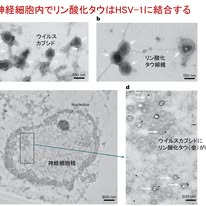

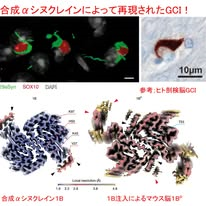

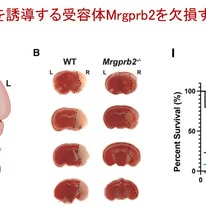

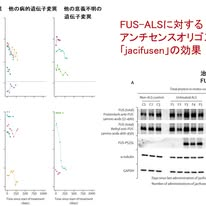

・グリアからニューロンへのミトコンドリア移送という驚きの末梢神経保護の仕組み―神経障害性疼痛の機序に迫る―

**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月15日のFB投稿です**

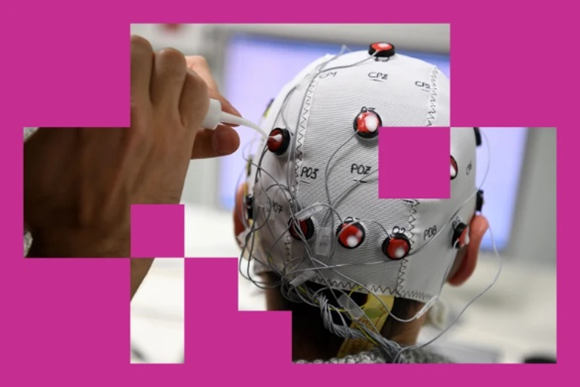

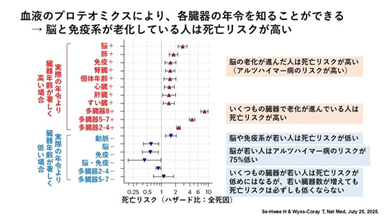

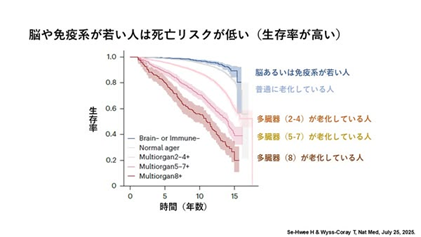

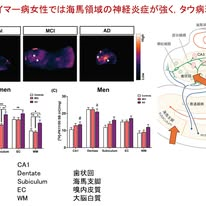

Nature誌に掲載された米国デューク大学からの論文は,後根神経節に存在する衛星グリア細胞(satellite glial cell)が,隣接する感覚ニューロンにミトコンドリアを供給するという,これまで知られていなかった神経保護機構を明らかにしました.

Nature誌に掲載された米国デューク大学からの論文は,後根神経節に存在する衛星グリア細胞(satellite glial cell)が,隣接する感覚ニューロンにミトコンドリアを供給するという,これまで知られていなかった神経保護機構を明らかにしました.

一次感覚ニューロンは非常に長い軸索を持ち,活動電位の発生や維持のために多量のエネルギーを必要とします.そのためミトコンドリアの機能は生命線とも言えますが,細胞体で作られたミトコンドリアを末梢軸索末端まで運ぶことには限界があります.本研究は,この制約を補う仕組みとして,衛星グリア細胞がミトコンドリアをニューロンへ供給している可能性を検証したものです.

著者らはマウスおよびヒトの後根神経節を用いた培養実験,生体内イメージング,電子顕微鏡解析を組み合わせ,衛星グリア細胞とニューロンの間にトンネル状の細い構造,いわゆる tunnelling nanotube が形成され,その内部をミトコンドリアが移動していることを直接示しました.図1bでは,ミトコンドリアを赤色蛍光で標識した衛星グリア細胞と,緑色蛍光で標識された感覚ニューロンを共培養すると,赤いミトコンドリアが細い管状構造を通ってニューロン側に移動していく様子が観察されています.

さらに図1eのマウス後根神経節の走査電子顕微鏡像では,衛星グリア細胞とニューロンを結ぶ極めて細い管状構造が組織内に実在することが示され,その内部に膨隆が存在することから,ミトコンドリアが輸送されていることが形態学的にも裏づけられています.

このミトコンドリア移送は神経損傷モデルにおいて増加することが示されており,著者らはこれを神経障害に対する内因性の代償的・保護的応答の一部と解釈しています.このトンネル構造の形成には MYO10 というモータータンパクが必須であり,衛星グリア細胞に特異的に高発現しています.MYO10を低下させるとトンネル構造が形成されず,ミトコンドリア移送が障害され,その結果として神経は過興奮状態となり,痛覚過敏が生じることが示されました.すなわち【神経障害 → ミトコンドリア供給低下 → 神経過興奮 → 痛み】という病態機序が想定されます.

臨床に当てはめると,糖尿病モデルや抗がん剤パクリタキセルによる末梢神経障害モデルにおいて,衛星グリア細胞とニューロンの間の距離が広がり,トンネル構造が乱れ,MYO10の発現が低下し,ミトコンドリア移送が著しく障害されていました.ヒトの糖尿病患者由来の後根神経節でも同様の変化が確認され,この仕組みの破綻が臨床的な末梢神経障害と深く関係していることが示唆されました.

さらに著者らは,健常なヒト由来衛星グリア細胞,あるいはそれらから単離したミトコンドリアをマウスの後根神経節に直接微量注入することで,糖尿病性神経障害モデルおよび化学療法誘発性神経障害モデルの疼痛行動が有意に改善することを示しました.一方,糖尿病由来の衛星グリア細胞や機能不全のミトコンドリアではこの効果が弱く,MYO10を低下させた衛星グリア細胞では治療効果が消失しました.

図2の模式図は,正常では衛星グリア細胞からニューロンへ MYO10 依存性にミトコンドリアが供給され神経が保護されているのに対し,糖尿病や化学療法ではこの経路が破綻し,その結果として神経障害と疼痛が生じること,そしてこの経路を補うことで治療が可能になることを示しています.

この研究は,末梢神経障害と神経障害性疼痛を,グリアとニューロンの間の協力関係の破綻として再定義するものです.さらに,細胞移植やミトコンドリア移植という新しい治療概念を提示しています.こういう論文を読むと本当にワクワクしますし,神経学の未来を感じます.

Xu J, et al.Mitochondrial transfer from glia to neurons protects against peripheral neuropathy.Nature.2025;PMID: 41501451.

・エビデンス情報が強化された『今日の治療指針2026』の発刊とオススメの使い方

**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月17日のFB投稿です**

このたび『#今日の治療指針 2026(#医学書院)』が発刊され,私は神経・筋疾患領域の責任編集を担当しました.本書の内容と,日常診療でのオススメの使い方をご紹介します.

このたび『#今日の治療指針 2026(#医学書院)』が発刊され,私は神経・筋疾患領域の責任編集を担当しました.本書の内容と,日常診療でのオススメの使い方をご紹介します.

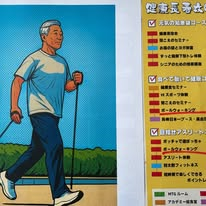

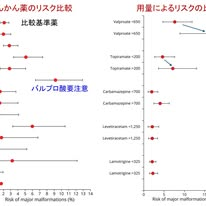

まず「神経・筋疾患領域」は,大きく4つのパートから構成されています.①最近の動向,②同種薬の特徴と使い分け(認知症治療薬,てんかん治療薬,頭痛治療・予防薬),③治療法(血漿浄化療法,IVIG,ボツリヌス治療,脳神経血管内治療,慢性疼痛のペインコントロール),④疾患各論75項目です.

本書は,日々の臨床で辞書のように必要な項目を引いて使うのが基本ですが,とくに「同種薬の特徴と使い分け」は,処方に迷ったときに非常に有用です.認知症治療薬,てんかん治療薬,頭痛治療薬が一覧表として整理されており,薬剤間の違いを容易に比較できます.また,疾患各論の各項目冒頭にある「ニュートピックス」と「治療のポイント」に目を通すだけでも,最新治療の知識を効率よくアップデートできます.さらに今回,エビデンス情報強化の一環として,主な処方薬について「推奨・エビデンス」を新たに明示しました.

私が執筆を担当した「最近の動向」では,「治療」として多発性硬化症,パーキンソン病,ALS,脳出血,CIDPなど13疾患を取り上げています.加えて「注目の臨床試験」では,片頭痛におけるPACAP抗体,認知症に対する水痘・帯状疱疹ウイルスワクチンの効果を紹介しました.キーワード2026としては「核酸医薬」を解説し,この1年間に発表された主要なガイドラインもまとめています.ぜひ日常診療にご活用ください.

最後になりますが,本書にご執筆くださった多くの先生方に,心より感謝申し上げます!!

★リンクはコメント欄に記載しました.

・NHK「あしたが変わるトリセツショー」に出演します!(1月22日(木)19:30~20:15)

**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月18日のFB投稿です**

標題の番組の「あなたの『しびれ』はどれ? 解消&予防SP」に出演させていただきます.番組では,腱反射やデルマトームを用いた診察の考え方,診断に至るまでのプロセス,「しびれ」を引き起こす代表的な病気とその対応についてお話ししました.さらに,私の「マイハンマー・コレクション」もご覧いただけます(笑).

標題の番組の「あなたの『しびれ』はどれ? 解消&予防SP」に出演させていただきます.番組では,腱反射やデルマトームを用いた診察の考え方,診断に至るまでのプロセス,「しびれ」を引き起こす代表的な病気とその対応についてお話ししました.さらに,私の「マイハンマー・コレクション」もご覧いただけます(笑).

番組のために制作された「しびれ図鑑(写真)」は,一般の方にとってはもちろん,医療者にとっても参考になる内容かもしれません.収録では,ゲストのいとうあさこさん,ダチョウ倶楽部の肥後克広さんとも楽しくやり取りさせていただきました.

私自身も今回の出演を通して,「しびれ」やデルマトームの歴史について改めて学ぶ機会を得ることができ,大変有意義な経験となりました.

ぜひご覧ください.

放送は1月22日(木)19:30~20:15です.

番組案内へのリンクはコメント欄をご覧ください.

・NHK『#あしたが変わるトリセツショー』で「しびれ」の原因と対策をご紹介しました!

**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月23日のFB投稿です**

1月22日に放送された「あしたが変わるトリセツショー」に出演いたしました.今回のテーマは「あなたの『しびれ』はどれ?解消&予防SP」でしたが,ご覧いただけましたでしょうか.

1月22日に放送された「あしたが変わるトリセツショー」に出演いたしました.今回のテーマは「あなたの『しびれ』はどれ?解消&予防SP」でしたが,ご覧いただけましたでしょうか.

「しびれ」という症状は,「年のせいだから」「よくあることだから」と見過ごされがちですが,番組でもお伝えしたように,「神経のSOS」であり,その背景で神経のダメージが静かに進行している場合があります.放置せずに原因を考えることが大切です.

番組では,診察方法としびれの成り立ち,予防や対策として,注意すべきポイントや体幹を意識的に使う「ドローイン」の方法についても紹介されています.診察のなかでは私のハンマーコレクションもご覧いただきました.ちなみに斧型のハンマーはあまり見かけない形状ですが,ドイツのシャリテ病院で購入したベルリナー型というものです.

そして,ぜひご活用いただきたいのが,番組内で作成した「#しびれ図鑑」です.しびれの原因や考え方,対策が分かりやすく整理されており,ご自身の症状を理解する手がかりとして有用です.一般のかたはもちろん,医療者にとっても役に立つのではないかと思います.この「しびれ図鑑」は,番組ホームページ下部の「よくあるご質問」コーナーからダウンロードできます(リンクはコメント欄にあります).

日々の健康管理の一助として,ぜひお役立ていただければ幸いです.

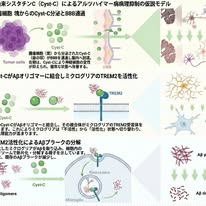

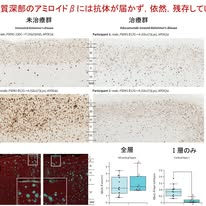

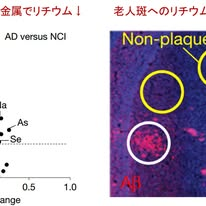

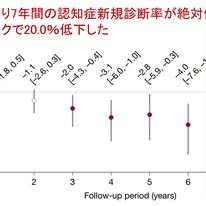

・なぜがん患者さんではアルツハイマー病が少ないのか?―腫瘍由来シスタチンCとTREM2が示した新しい道筋―

**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月24日のFB投稿です**

長年にわたり,がんとアルツハイマー病(AD)が同一人物に併存することは稀であるとされており,一方の疾患が他方に対して何らかの防御的効果をもつのではないかという仮説が議論されてきました.疫学的にも,がん既往がAD発症リスク低下と関連する可能性が示唆されてきましたが,その背景にある生物学的機序は不明でした.今回,中国の研究チームは,腫瘍が分泌するシスタチンCが血液脳関門(BBB)を越えてミクログリアを活性化し,アミロイドβ(Aβ)プラークを減らしうる,という機序をマウスで提示しています.

長年にわたり,がんとアルツハイマー病(AD)が同一人物に併存することは稀であるとされており,一方の疾患が他方に対して何らかの防御的効果をもつのではないかという仮説が議論されてきました.疫学的にも,がん既往がAD発症リスク低下と関連する可能性が示唆されてきましたが,その背景にある生物学的機序は不明でした.今回,中国の研究チームは,腫瘍が分泌するシスタチンCが血液脳関門(BBB)を越えてミクログリアを活性化し,アミロイドβ(Aβ)プラークを減らしうる,という機序をマウスで提示しています.

著者らはADモデルマウスに,ヒト由来の腫瘍(肺がん,前立腺がん,結腸がん)を移植してがん状態にすると,脳内のプラーク形成が抑えられ,認知機能も改善する,という現象をまず確認しました.次に,腫瘍細胞が分泌する多様なタンパク質のうち,BBBを越えて脳内に到達しうる候補を絞り込んだ結果,シスタチンC(Cyst-C)を同定しました.そして腫瘍由来Cyst-CがAβ凝集体,とくに毒性が高いとされるAβオリゴマーに結合し,ミクログリア表面受容体TREM2を介してミクログリアを活性化させ,プラークを取り込み,細胞内で分解へ導くという一連の流れが示されました.著者らは,この効果がTREM2依存性であることを検証しています.具体的には,ミクログリア特異的なTREM2欠損(Cx3cr1による細胞型特異的欠損)では効果が消失し,ヒトでADリスク上昇と関連するTREM2のR47H変異を導入した場合も,TREM2の応答性が低下するため,ミクログリア活性化が十分に起こらず,プラーク減少などの効果は同様に認められません.さらに,Cyst-CにL68Q変異を導入して機能を低下させると,Aβオリゴマーへの結合やTREM2活性化が十分に起こらず,プラーク分解促進などの効果は消失しました.

図は,この機序を3段階で視覚化しています.まず腫瘍細胞(紫)からCyst-C(緑)が分泌され,BBBを通過して脳へ到達します.次にCyst-CがAβオリゴマー(赤紫)に結合し,その複合体がミクログリア表面のTREM2(青)に関与してミクログリアを「Inactive」から「Active」へ切り替えます.最後に活性化したミクログリアがAβを取り込み,細胞内(図ではエンドソーム)で断片化して分解へ導き,結果としてAβプラークが減少する,という流れです.つまり,少なくともこのモデルでは,がんはAβの産生を抑制するのではなく,「すでに存在するプラークを分解する」ということです.

この研究の最も大きな臨床的意義は,末梢臓器のがんが,分泌因子を介して脳内免疫に影響を与えるというcancer neuroscience的な視点が,ADの治療可能性につながるかもしれないという点です.ただしTREM2経路はすでに創薬標的として注目され,活性化分子の臨床試験も進んでいる一方で,現時点では結果が一様ではありません.これは病期などを考慮したより精密な臨床試験デザインの必要性を示しているのかも知れません.

もちろん,本研究は主としてマウスモデルでの検証であり,ヒトにおいて同等の現象がどの条件で再現されるかは未確定です.疫学的検討も,がんで先に亡くなること,抗がん治療に伴う認知障害がAD診断を複雑にすることなど交絡が多く,単純には結論できません.それでもなお,「腫瘍が分泌するCyst-Cという末梢因子が,脳内でAβ凝集体とミクログリアTREM2をつなぎ,既存プラーク分解を促進する」という仮説は,AD治療を発展させるかもしれないという期待をもたらすものだと思いました.

Li X,et al.Peripheral cancer attenuates amyloid pathology in Alzheimer’s disease via cystatin-c activation of TREM2.Cell.2026年1月22日(リンクはコメント欄).

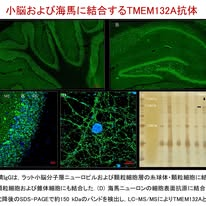

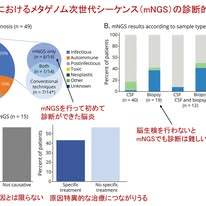

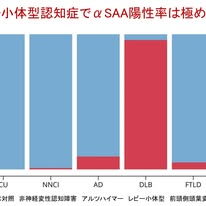

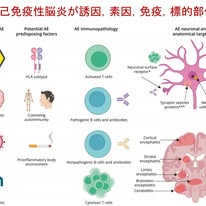

・自己免疫性小脳失調症の新規抗体TMEM132A抗体を同定しました!

**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月26日のFB投稿です**

最近,抗体関連神経疾患(自己免疫性脳炎および傍腫瘍性神経症候群)1,140例を検討したオランダの後ろ向き観察研究で,運動異常症は全体の42%に認められ,最も多いものは小脳性運動失調(51%)であったと報告されています(PMID: 41270249).よって孤発性の小脳性運動失調症では抗体関連神経疾患は重要な鑑別診断の一つと考えられます.このような抗小脳抗体は少なくとも31種類同定されていますが,当科の検討ではこれら既知の抗小脳抗体が検出されないものの,免疫組織化学(ラット脳切片)では未知の抗小脳抗体の存在が示唆され,かつ免疫療法が有効な小脳性運動失調症患者が少なからず存在します.その診断の鍵のひとつとなるのが抗小脳抗体の同定です.

最近,抗体関連神経疾患(自己免疫性脳炎および傍腫瘍性神経症候群)1,140例を検討したオランダの後ろ向き観察研究で,運動異常症は全体の42%に認められ,最も多いものは小脳性運動失調(51%)であったと報告されています(PMID: 41270249).よって孤発性の小脳性運動失調症では抗体関連神経疾患は重要な鑑別診断の一つと考えられます.このような抗小脳抗体は少なくとも31種類同定されていますが,当科の検討ではこれら既知の抗小脳抗体が検出されないものの,免疫組織化学(ラット脳切片)では未知の抗小脳抗体の存在が示唆され,かつ免疫療法が有効な小脳性運動失調症患者が少なからず存在します.その診断の鍵のひとつとなるのが抗小脳抗体の同定です.

今回,当科の木村暁夫先生を中心とする研究グループは,自己免疫性小脳失調症に関連する新たな自己抗体として,TMEM132A(transmembrane protein family 132A)に対するIgG抗体を同定し,その臨床的特徴を報告しました.本研究は,生理学研究所,名古屋大学,秋田大学,山梨大学,北海道大学といった複数の施設との共同研究として行いました.当科では新たな抗小脳抗体を発見し,治療可能な症例を見出すことを重要な達成目標として取り組んできましたが,その最初の報告となります.

研究の出発点となったのは,原因不明の小脳性運動失調患者1例の血清が,ラット脳組織に対して特徴的な免疫染色パターンを示したことでした.この患者血清IgGは,小脳分子層のニューロピルや顆粒細胞層の顆粒(図1A,C),さらに海馬の顆粒細胞および錐体細胞と強く反応しました(図1B).つまり,「小脳優位だが,小脳に限局しない神経細胞表面抗原」が標的となっている可能性を強く示唆します.さらに,培養ラット海馬神経細胞を用いた解析では,生細胞の細胞表面に患者IgGが結合することが確認され(図1D),抗体が細胞内抗原ではなく,病原性を持ち得る細胞表面抗原を認識している点が重要です.図1Eの後半には,約150 kDaの蛋白バンドが患者血清によって特異的に免疫沈降されている様子が示されており,本抗体が偶発的な反応ではなく,分子レベルで同定された新規自己抗体であることを視覚的に裏付けています.

さらに,cell-based assayシステムを構築し,TMEM132A抗体の特異性を検討しました.その結果,436例の小脳性運動失調症患者のうち2例でTMEM132A-IgGが検出され,自己免疫性脳炎,多系統萎縮症,多発性硬化症,NMOSD,パーキンソン病,MOG抗体関連疾患,健常対照では一切検出されませんでした.このことから,TMEM132A-IgGは小脳性運動失調症に比較的特異的な自己抗体である可能性が示されました.

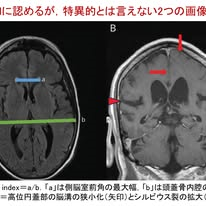

抗体陽性の2例はいずれも,進行性の小脳性運動失調を主徴とし,錐体路徴候を合併していました.脳脊髄液検査では蛋白上昇(細胞数正常)が認められ,1例ではオリゴクローナルバンド陽性でした.画像所見として注目されるのが図2です.1例では小脳萎縮が認められ,もう1例では両側下オリーブ核のT2高信号および仮性肥大を認めました.これは歯状核―赤核―下オリーブ核を結ぶMollaret三角の二次性変化(trans-synaptic degeneration)を反映する所見であり,小脳変性だけでは説明しにくい病態が存在することを示唆しています.

免疫学的には,TMEM132A-IgGのサブクラスに多様性が認められ,1例はIgG4優位,もう1例はIgG3優位でした.IgG4関連自己免疫疾患では,病気の初期には炎症を起こしやすいIgG1やIgG3が主体で,病気が長引くにつれてIgG4が増えてくることが知られています.この現象は「サブクラススイッチ」と呼ばれ,免疫反応の性質が時間とともに変化していることを意味します.本研究で,TMEM132A抗体がIgG3優位の症例とIgG4優位の症例に分かれていたことは,患者ごとに病気の時期や免疫反応の段階が異なっていた可能性を示唆しています.つまり,同じTMEM132A抗体でも,発症早期か慢性期かによって抗体の性質が変わっているのかもしれない,という解釈になります.ただし,TMEM132A-IgGが直接的に神経障害を引き起こす病原性抗体であるかどうかについては,現時点では結論づけられていません.

ちなみにTMEM132Aは,小脳を含む中枢神経系に強く発現する膜タンパク質で,小胞体・ゴルジ体から形質細胞膜表面へ移行します.細胞外には免疫グロブリン様ドメインを持ち,細胞接着因子として機能する可能性があります.機能的には,Wnt/β-cateninシグナルをはじめとする細胞内シグナル調節に関与し,細胞の増殖・分化・生存に影響を与えます.遺伝子改変マウスでは,二分脊椎や尾部欠損などの発生異常が報告されており,TMEM132Aが神経発生と維持に重要な役割を担う分子であることが示唆されています.

本研究は症例数が2例と少なく,免疫療法の有効性を前向きに検証できていないという限界はあります.しかし論文投稿後,さらに4例の追加症例を確認しています.今後,さらに多数例での検討が必要ですが,本抗体は自己免疫性小脳失調症の重要な抗体のひとつになる可能性があります.

★論文は50日間(3月11日まで),下記のリンクより無料でダウンロード可能です.

Kimura A, Takekoshi A, Miyazaki Y, Oh-Hashi K, Kamada S, Taguchi Y, Sugawara M, Watanabe T, Ueno Y, Yaguchi H, Yabe I, Fukata Y, Fukata M, Shimohata T. TMEM132A autoimmunity in patients with suspected autoimmune cerebellar ataxia. J Neuroimmunol. 2026 Jan 14;413:578867. PMID: 41564469.

論文へのリンク

https://authors.elsevier.com/c/1mTlJbfPjUciV

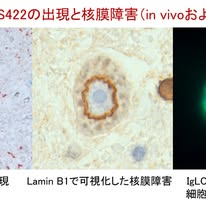

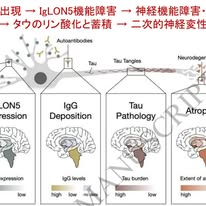

・IgLON5抗体関連疾患は,なんと「核」から始まる!! ― 抗体の神経細胞への結合が核内タウ異常を引き起こす

**岐阜大学医学部下畑先生の2026年1月28日のFB投稿です**

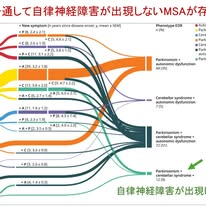

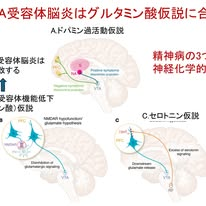

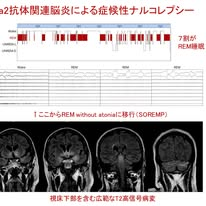

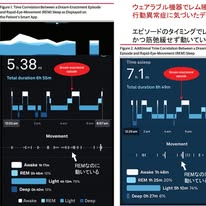

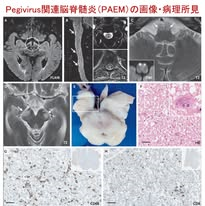

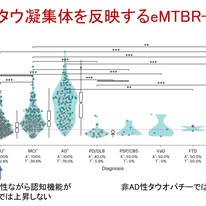

IgLON5抗体関連疾患は,自己免疫性脳炎と神経変性疾患の境界に位置づけられる,稀ながらきわめて重要な神経疾患です.IgLON5抗体が存在し,臨床的には球麻痺,REMおよびnon-REMパラソムニア,進行性核上性麻痺(PSP)や多系統萎縮症(MSA)様の運動障害,自律神経障害,認知機能障害など多彩な症状を呈します.診断が遅れやすく,治療開始が遅延すると予後不良となることが知られており,さらに本症がタウオパチーでもあることから,その病態解明は神経学における重要な課題の一つです.

IgLON5抗体関連疾患は,自己免疫性脳炎と神経変性疾患の境界に位置づけられる,稀ながらきわめて重要な神経疾患です.IgLON5抗体が存在し,臨床的には球麻痺,REMおよびnon-REMパラソムニア,進行性核上性麻痺(PSP)や多系統萎縮症(MSA)様の運動障害,自律神経障害,認知機能障害など多彩な症状を呈します.診断が遅れやすく,治療開始が遅延すると予後不良となることが知られており,さらに本症がタウオパチーでもあることから,その病態解明は神経学における重要な課題の一つです.

今回紹介する論文は,オーストリア・ウィーン医科大学を中心とする欧州多施設共同研究であり,IgLON5抗体関連疾患におけるタウ病理がどのように始まり,どのような順序で進行するのかを,剖検脳と培養細胞の両面から詳細に解析したものです.

著者らは,罹病期間6~180か月の剖検例14例を対象に,延髄を中心とした免疫組織化学解析を行い,PSP様症例および対照例を比較しました.本研究の特徴は,従来のAT8抗体に依存した評価にとどまらず,表に示される13種類の抗タウ抗体を用いて,タウ蛋白の翻訳後修飾を包括的かつ徹底的に解析した点にあります.これにより,タウ病理の「存在」だけでなく,「どの分子変化が,どの順序で出現するのか」という時間軸が初めて明確に描き出されました.

その結果,IgLON5抗体関連疾患において最も早期に出現するタウ異常は,従来広く用いられてきたAT8抗体で検出される細胞質タウではなく,Ser422リン酸化タウ(pTauS422)であることが明らかになりました.しかもこのpTauS422は,神経細胞の細胞質ではなく,核内に局在する!という予想外の特徴を示していました.従来,タウ病理は細胞質や神経突起に蓄積するものと考えられてきましたが,本症では神経変性の最初の舞台が「核」である可能性が示されたのです.

この点を最も分かりやすく示しているのが,Brain誌のX(旧Twitter)で紹介された図です.延髄の神経細胞では,核の輪郭が滑らかさを失い,波状に歪んだ形態を呈していました.これはLamin B1染色により可視化された核膜の陥入やcrenellation(城壁の胸壁のようなギザギザを意味する)と呼ばれる変形であり,AT8ではほとんどタウ沈着が認められない,病理学的に最も早期の段階から出現していました.

さらに,IgLON5抗体を添加したラット海馬神経細胞培養でも,同様の核膜異常が再現されており,自己抗体そのものが神経細胞核に直接的な障害を与え得ることが示されています.加えて重要なのは,神経細胞表面にIgG4,すなわちIgLON5抗体が結合している細胞に限って,その核内に最初のタウ異常であるpTauS422が出現していた点です.これは,抗体が神経細胞に結合すること自体が,核内タウ異常を引き起こす引き金となっている可能性を強く示唆します.

一方,病期が進行すると,AT8,AT180,PHF-1などで検出される細胞質タウや神経突起内タウが増加し,さらに後期には4Rタウに加えて一部3Rタウやタウのアセチル化も認められるようになります.これらの変化は,表に示す抗体を用いた解析によって一貫した時間依存的進行として示されており,本症が免疫機序を起点として進行するタウオパチーであることを分子レベルで裏付けています.

また,本研究ではCD8陽性T細胞の浸潤についても検討されていますが,本症とPSPとの間に大きな差は認められませんでした.この結果は,IgLON5抗体関連疾患の病態形成において,細胞性免疫よりも液性免疫が中心的役割を果たしている可能性を支持するものです.

本研究は,IgLON5抗体関連疾患が,自己免疫を起点として神経細胞核の障害が生じ,その後に不可逆的なタウ蓄積と神経変性へと進展する疾患であることを明確に示しました.とくに重要なのは,AT8陰性であっても核内pTauS422や核膜異常がすでに存在するという点です.これは,「AT8陰性=タウ病理なし」という従来の前提では,治療可能な初期病変を見逃してしまう可能性があることを意味します.本研究の知見は,IgLON5抗体関連疾患にとどまらず,アルツハイマー病を含む他のタウオパチーの初期病態を考えるうえでも,大きな示唆を与えるのではないかと思いました.

Reinecke R, et al. Brainstem pathology in anti-IgLON5 disease: new insights into early events and tau progression. Brain. 2026 Jan 17: awag015. PMID: 41544664.

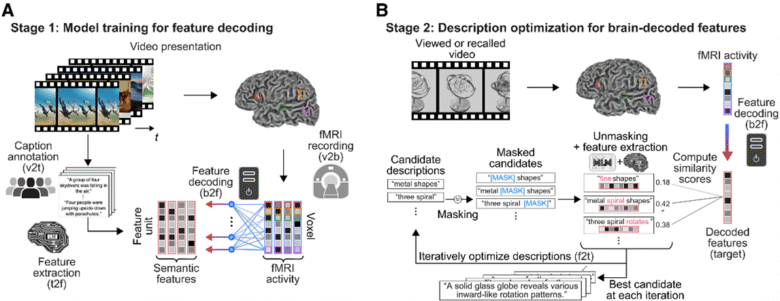

3. 特別企画:AIに訊く

(第1回)CES2026での「ヘルスケア分野」「PW関連」発表についてAIに訊く。

**AIの回答は全てが正しいとは限りません。が、AIは大いに便利です。回答の真偽判定は、必要とあれば、読者ご自身で検証下さい**

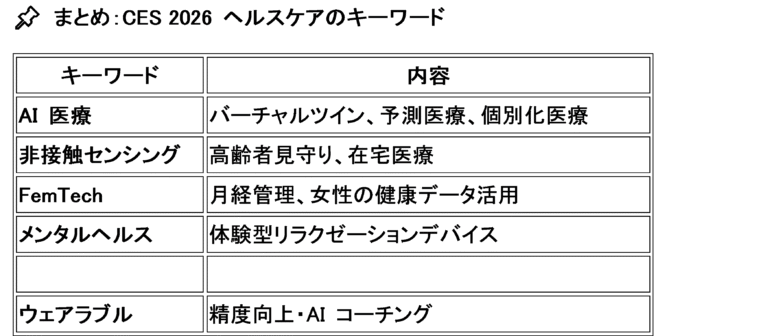

3-1)「ヘルスケア分野」の発表についてのCopilotとの会話(2026年1月8日実施)

Q1;ラスベガスで開催されているCES2026で発表されたヘルスケア分野での注目すべき発表を教えてください。

A1;CES 2026 のヘルスケア分野では、AI・非接触センシング・女性の健康・メンタルケアといったテーマが特に大きく進化しており、医療の未来を示す革新的な発表が多数登場しています。以下に、信頼できる情報源に基づき、注目ポイントをわかりやすく整理して紹介します。

🌐 CES 2026 ヘルスケア分野の注目発表まとめ

(1)AI × バーチャルツインによる認知症・アルツハイマーケア革命

ダッソー・システムズ(Dassault Systèmes)が、 AI・バーチャルツイン・リアルタイムセンシングを融合した次世代の「ヘルスケア・オペレーティング・システム」を発表。

主なポイント

• 患者のバーチャルツインを作成し、診断・治療・研究を仮想空間で実行

• 認知症・アルツハイマー病の進行予測や個別化医療を強化

• 没入型展示「Step Inside Alzheimer’s」で体験可能

→ 医療機関中心から“患者中心”の医療へと大きくシフトする象徴的発表。

(2)非接触・非侵襲の健康モニタリング技術が進化

韓国 DolbomDream の Carearly が注目。

特徴

• ベッドに設置するだけで心拍・呼吸・動き・転倒を常時モニタリング

• 独自の Pneumatic Ballistocardiography(P-BCG) 技術で 最大98%の精度

• 皮膚接触不要で高齢者ケアや在宅医療に最適

→ 高齢化社会に向けた“見守りテクノロジー”の新基準。

(3)女性の健康(FemTech)が大きく存在感を発揮

Euronews が紹介した注目製品:

代表例

• スマート月経パッド

o 体調データをリアルタイムで取得し、周期管理や健康分析に活用

• アレルギー対策デバイス

• LED 美容マスク(肌状態に応じて光を最適化)

→ 女性の健康を可視化し、セルフケアを高度化する製品が多数登場。

(4)メンタルヘルス × テクノロジーの新潮流

Euronews が紹介した “メンタルヘルスポッド” が話題。

特徴

• ゼログラビティ姿勢でリラクゼーション

• マッサージ+自然音で深いリラックスを誘導

• ストレス軽減やメンタルケアを目的とした新しい体験型デバイス

→ メンタルヘルスを“体験型テクノロジー”で支援する新しいアプローチ。

(5)ウェアラブル & パーソナルヘルスの進化

ZDNET の現地レポートでは、以下のような新型ウェアラブルが多数紹介:

トレンド

• より精度の高いバイタル測定

• ランニング・睡眠・ストレス管理の高度化

• 生活習慣病予防を目的とした AI コーチング機能

→ “健康の自己管理”を支えるウェアラブルがさらに進化。

(6)デジタルヘルスサミットの拡大(AI・女性の健康・ウェアラブル)

CES 公式サイトによると、2026年はデジタルヘルスプログラムが大幅に拡大。

注目テーマ

• AI による精密医療

• 女性の健康

• 次世代ウェアラブル

• テレヘルスの進化

必要であれば、分野別の深掘り解説や、日本市場への影響予測もまとめます。どの分野に興味がありますか?

必要であれば、分野別の深掘り解説や、日本市場への影響予測もまとめます。どの分野に興味がありますか?

Q2;日本市場への影響予測を教えてください。

A2;日本市場への影響を考えると、CES 2026 のヘルスケア系トレンドは「日本の課題(超高齢社会・医療人材不足・女性の健康ニーズ・医療費抑制)」にかなり直結しています。ここから数年の日本のデジタルヘルスの方向性をかなり左右する内容です。

全体像:日本で起こりそうな大きな変化

• 在宅・遠隔モニタリングが一気に“当たり前の選択肢”になる

• AI を前提にした医療・介護サービス設計が加速

• FemTech(女性の健康)とメンタルケアが明確な成長市場として位置づけられる

• 「機器を売る」から「データ+サービスを継続課金で売る」ビジネスへシフト

日本のデジタルヘルス市場は、すでに 2024–2029 年で年平均成長率約 8.8% と予測されており、2029 年には約 126.5 億ドル規模になる見込みです。 CES で出てきた技術は、この成長を単に「加速」させるだけでなく、どの分野にお金と人が集まるかを方向づけるイメージに近いです。

(1)非接触・在宅モニタリング:高齢者ケアの“新標準”候補

影響が一番強いのはここです。

• 在宅介護・施設介護向けの見守りソリューション需要が急拡大

o 日本は世界一の高齢化国家で、80歳以上が人口の 1/10 超と言われる状況です。

o ベッド下に敷くだけ・センサーを置くだけで心拍・呼吸・転倒を検知するような技術は、 「人手不足を技術で埋める」現場ニーズに直撃します。

• 介護施設・病院での人員配置の見直し

o 夜勤帯の見回り回数を減らしつつ、異常はむしろ早く検知できるようになる。

o これにより「人がやる仕事」と「センサーに任せる仕事」の線引きが明確になっていく。

• 在宅医療・訪問看護との連携

o センサーからのデータがクラウドに集約され、訪問前に状態を把握して効率的な訪問計画が可能に。

o 日本で進んでいる遠隔モニタリングやデジタル療法の流れとも相性が良いです。

日本では、デジタルヘルスは「高齢社会の打開策」として位置づけられつつあり、リモートモニタリングは特に有望分野と分析されています。

(2)AI・バーチャルツイン医療:病院経営と製薬・研究側に大きなインパクト

• 病院向け:AI を活用した診断支援・治療計画のシステム導入が進む

o 日本は患者数増加と医師不足が並行して進んでおり、「医師の負担軽減+アウトカム向上」のために AI 支援は避けられない流れ。

o バーチャルツイン的な「患者デジタルモデル」による治療シミュレーションは、がん・循環器・脳神経領域などで特に関心を集めそうです。

• 製薬・医療機器メーカー:治験や製品設計プロセスのデジタル化

o シミュレーションやデジタルツインを活用した試験は、コスト削減・開発期間短縮に直結。

• 規制との距離はまだあるが、“方向性”としては既に折り込み済み

o 日本では Software as a Medical Device(SaMD)など、ソフトウェア医療機器の活用が今まさに拡大段階。

o CES 発の AI ソリューションは、そのまま入ってくるというより、 「日本ローカルの規制や医療慣行に合わせた再設計」が必要になります。

(3)FemTech:日本の「見えていなかった巨大市場」を掘り起こす

• 市場としてのポテンシャルはかなり大きい

o 日本の FemTech 市場は、2026–2033 年にかけて中長期で成長が見込まれており、 AI を活用したパーソナライズ健康管理が重要テーマになると分析されています。

• 具体的な変化の方向性

o スマート月経パッド、周期・PMS 管理アプリ、妊活・更年期サポートなどの連携が進む。

o 「月経=体調データ」として扱う文化が浸透すると、産業側もデータ連携を前提にしたサービス設計を進めざるを得ない。

• 日本特有のポイント

o 職場での健康経営・女性活躍の文脈(生理・更年期のオープンな取り扱い)が FemTech 導入を後押しする可能性が高い。

o 一方で、デリケート情報であるため、プライバシー・データ管理に対する不信感をどう解くかが鍵。

(4)メンタルヘルステック:企業・学校・自宅向けに静かに浸透

• ストレス社会の日本と親和性が高い領域

o 日本ではメンタルヘルス不調が大きな社会問題になっており、デジタルヘルスの重点領域の一つです。

• どこから広がりそうか

o 企業の福利厚生:リラクゼーションポッド、バイタル連動ストレスモニタリング、セルフケアアプリなど。

o 学校・大学:集中力向上やストレス軽減を目的としたデバイス・アプリ。

o 高齢者:孤立感・不安感を減らすためのインタラクティブなメンタルケアデバイス。

• ポイント

o 医療行為ではなく「ウェルネス」寄りの領域から浸透しやすい。

o ただし、メンタルヘルスは効果検証や安全性の担保が重要で、 真面目にやる企業ほど医療機関との連携やエビデンスづくりが必要になる段階に入ります。

(5)ビジネスモデルとプレイヤー構図の変化

• ハード単体販売から「サブスク+データサービス」へ

o センサーやウェアラブルは単体よりも、「月額でアプリ・解析・リモート相談がセット」の形が主流になりやすい。

• 日本企業にとってのチャンス

o 高齢者・介護・地域包括ケアなど、日本特有の文脈に最適化した 「ローカル仕様のソフトウェア・サービス」で差別化しやすい。

• 海外スタートアップとの関係

o そのまま日本に持ち込むというより「共同開発・ローカライズ」が現実的。

o 日本側は規制対応・医療機関ネットワーク・販売チャネルを提供し、 海外側はコア技術を提供する形が増えそうです。

(6)日本市場で“本当に起こりそうなこと”をざっくり予測

・2026–2028年ごろ

o 介護施設・病院での非接触見守りシステム導入が加速

o FemTech・メンタルヘルス系 B2C サービスがアプリストア・家電量販店を通じて拡大

o 一部の先進病院が AI 診断支援・バーチャルツイン的ソリューションを試験導入

・2028–2030年ごろ

o 在宅モニタリング+遠隔診療が高齢者向け標準オプションの一つに

o FemTech が「ヘルスケアの一分野」として当たり前に語られる

o 保険会社・自治体がデジタルヘルスデータを活用した予防施策を本格展開

もしあなたが日本でこの領域に関わっている(or 関わろうとしている)なら、

• 高齢者向け在宅モニタリング

• 女性の健康データ活用(FemTech)

• メンタルウェルネス × デジタル

このあたりは、ここ数年で「必ず波が来る」ゾーンです。 興味があるのは、医療機関寄り・介護寄り・B2C アプリ寄り・企業向け福利厚生など、どのあたりですか? そこに絞って、もう少し具体的なビジネスやキャリアの話にも落とし込めます。

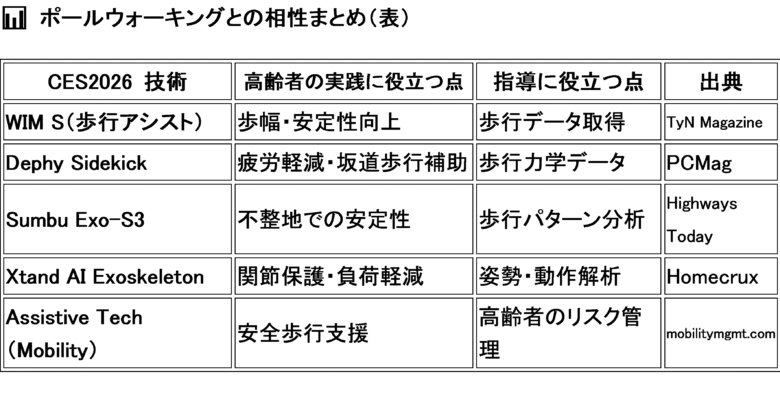

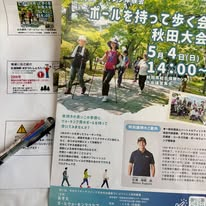

3-2)「PW関連」発表についてのCopilotとの会話(2026年1月10日実施)

Q1;一昨日に続けて、CES2026について訊きたい。高齢者の健康増進や歩行のリハビリに取り入れられているポールウォーキングを実践する際に役立ちそうな内容の発表と、ポールウォーキングを指導する際に役立ちそうな内容の発表があれば教えてください。

A1;以下は CES 2026 の公式発表・現地レポート(検索結果)に基づき、 ①ポールウォーキングを実践する高齢者に役立つ発表 と ②ポールウォーキングを指導する専門家に役立つ発表 を “実際に CES2026 で報じられた技術” に限定して整理した内容です。

⭐結論(要点)

CES 2026 では「歩行アシスト」「歩行解析」「高齢者のモビリティ支援」に関する発表が非常に多く、ポールウォーキングの実践・指導の両方に応用できる技術が複数登場しました。特に、歩行を補助するウェアラブルロボット(WIM S、Dephy Sidekick、Sumbu Exo-S3)や、AI による歩行データ解析技術は、ポールウォーキングの効果測定や安全性向上に直結します。

🧓① ポールウォーキングを実践する高齢者に役立つ CES2026 技術

(1)歩行アシストウェアラブル(WIM S / WIM KIDS)

• WIRobotics の歩行アシストロボット「WIM S」 が CES2026 で実機デモを実施

• 足腰の弱い高齢者の歩行を補助し、歩幅・安定性を改善

• ポールウォーキングの「姿勢を保つ」「歩幅を広げる」効果と相性が良い

→ ポールウォーキングの“補助具”として活用可能。

(2)Dephy「Sidekick」:歩行を軽くするロボティックアシスト

• PCMag が紹介した Dephy Sidekick は、 歩くたびにかかとを持ち上げてくれる“歩行アシスト外骨格”

• 高齢者の疲労軽減、歩行距離の延伸に効果

• ポールウォーキングの「長く歩く」「坂道を歩く」際に負担を軽減

→ 下肢筋力が弱い高齢者の歩行継続をサポート。

(3)Sumbu Exo-S3:日常生活向けの軽量エクソスケルトン

• Sumbu の Exo-S3 シリーズ は「日常生活で使える軽量 AI エクソスケルトン」

• 不整地(砂利道・坂道)でも歩行を安定化

• ポールウォーキングの屋外活動に最適

→ 転倒リスクの高い高齢者の安全性向上に寄与。

🧑🏫② ポールウォーキングを指導する際に役立つ CES2026 技術

(1)AI × 歩行解析(Exoskeleton 各社のデータ機能)

CES2026 の歩行アシストロボットは、 歩行データ(歩幅・速度・左右差・荷重)をリアルタイムで取得できる機能 を搭載しているものが多い。

例:

• WIM S:歩行パターンの補助とデータ取得

• Dephy Sidekick:歩行の力学データを取得可能

→ ポールウォーキングのフォーム指導に科学的根拠を追加できる。

(2)Xtand:AI によるリハビリ・スポーツ向け動作解析

• Xtand の AI エクソスケルトンは リハビリ・スポーツ向けの動作解析 を強調

• 関節負荷・姿勢・動作効率を可視化

→ ポールウォーキングの「正しい姿勢」「腕振り」「荷重移動」をデータで指導可能。

(3)Assistive Technology(Mobility Management レポート)

Mobility Management の CES2026 レポートでは、 高齢者のモビリティ支援技術が多数紹介

内容例:

• 歩行補助デバイス

• バランス支援

• リハビリ向けウェアラブル

• 高齢者の安全歩行を支援する IoT

→ ポールウォーキング教室での安全管理・リスク評価に応用可能。

🔍 まとめ

🔍 まとめ

CES2026 の歩行アシスト・エクソスケルトン技術は、 ポールウォーキングの「実践」と「指導」の両方に直接応用できる内容が非常に多い ことがわかりました。

特に:

• 歩行を補助するロボット(WIM S / Sidekick)

• AI による歩行解析(Xtand など)

• 高齢者モビリティ支援技術(Assistive Tech)

これらは、ポールウォーキングの効果を高め、 安全性・継続性・指導の質を向上させる強力なツールになります。

必要であれば、 「ポールウォーキング教室で実際にどう活用できるか」 「高齢者の歩行能力別にどの技術が適しているか」 など、さらに具体的な提案もできます。

関連情報

「ロボティクスに ChatGPT の時代が到来しつつある」とは、NVIDIA の創業者/CEO であるジェンスン フアン (Jensen Huang) が昨年のCES2025で語った言葉ですが、CES2026

は正に『フィジカルAI』時代の到来を告げるものとなっています。ロボット工学分野における「ゲームチェンジャー」と呼ばれるプラットフォーム『NVIDIA Cosmos™ 』のニュースは、「2025年1月のニュース」で取り上げています。

(作成者)峯岸 瑛(みねぎし あきら)

ohana ポールウォーキング in モリコロパーク

ohana ポールウォーキング in モリコロパーク 真冬の冷たい空気❄️ 本日の運動教室では手が冷たい方が多く霜焼けできている方もおられたので運動に加えてハンドケアも実施しました✨ セラピストとしての学びが活かせています🍀🫶 日頃から指の動きが悪かった男性から「おや?指が動くようになったばい!これは家でも続けた方がいいね」と嬉しい声もいただきました❤︎ お役に立てれて嬉しかったです♡

真冬の冷たい空気❄️ 本日の運動教室では手が冷たい方が多く霜焼けできている方もおられたので運動に加えてハンドケアも実施しました✨ セラピストとしての学びが活かせています🍀🫶 日頃から指の動きが悪かった男性から「おや?指が動くようになったばい!これは家でも続けた方がいいね」と嬉しい声もいただきました❤︎ お役に立てれて嬉しかったです♡ ポールウォーキング

ポールウォーキング 午前中 渋谷区元気すこやか事業 のポールウォーキング教室 今日は計測日。 午後から 近くの代々木公園でノルディックウォーキングプライベートレッスン。 2種のポール持参でした。

午前中 渋谷区元気すこやか事業 のポールウォーキング教室 今日は計測日。 午後から 近くの代々木公園でノルディックウォーキングプライベートレッスン。 2種のポール持参でした。 一年振りのメンバーと一年振りの中山道PW〜 佐久/岩村田〜望月宿迄 二日に掛け約14kmのPWで。 久々のロングで充実の日々❗️ 来年は残り 望月宿〜茂田井宿〜立科/芦田宿PWを約束ww

一年振りのメンバーと一年振りの中山道PW〜 佐久/岩村田〜望月宿迄 二日に掛け約14kmのPWで。 久々のロングで充実の日々❗️ 来年は残り 望月宿〜茂田井宿〜立科/芦田宿PWを約束ww 屋上農園でカブを収穫 神田錦町の5階建てビルの屋上でカブの種を植えたのは9月18日でした。ちよだプラットフォームスクウェアの「ちよぷらアグリ」の活動です。 本日(12月6日)無事収穫。プランターによっては虫に食われたところもありましたが、私のは幸運にも無事でした。 ミニトマト、春菊、トウモロコシ、バジルなどを植えてきましたが、春菊、バジルと同様うまくいきました。

屋上農園でカブを収穫 神田錦町の5階建てビルの屋上でカブの種を植えたのは9月18日でした。ちよだプラットフォームスクウェアの「ちよぷらアグリ」の活動です。 本日(12月6日)無事収穫。プランターによっては虫に食われたところもありましたが、私のは幸運にも無事でした。 ミニトマト、春菊、トウモロコシ、バジルなどを植えてきましたが、春菊、バジルと同様うまくいきました。 【春待月定例会2】 2025/12/6 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #海老川土曜コース 定着した #インターバルウォーキング 2分を5セット 20分 初冬にいい汗をかきます♬ #ノルディックウォーキング #ノルディックウオーク #ポールウォーク #ポールウォーキング #インターバル速歩

【春待月定例会2】 2025/12/6 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #海老川土曜コース 定着した #インターバルウォーキング 2分を5セット 20分 初冬にいい汗をかきます♬ #ノルディックウォーキング #ノルディックウオーク #ポールウォーク #ポールウォーキング #インターバル速歩 2025.12.2〜7 活動記録 ☺︎中屋敷CH体操 19名 ☺︎公民館抽選確認 ☺︎HP活動日更新 ☺︎舞台小道具作成 ☺︎スマイルPW 14名 ☺︎スマイルチーム上溝自主練 16名 ☺︎スマイルリズムエクササイズ 19名 ☺︎活き活き中屋敷PW 14名 ☺︎上鶴間公民館年末大掃除 ☺︎上鶴間公民館まつり実行委員会① ☺︎上鶴間公民館まつり発表部門調整会議①

2025.12.2〜7 活動記録 ☺︎中屋敷CH体操 19名 ☺︎公民館抽選確認 ☺︎HP活動日更新 ☺︎舞台小道具作成 ☺︎スマイルPW 14名 ☺︎スマイルチーム上溝自主練 16名 ☺︎スマイルリズムエクササイズ 19名 ☺︎活き活き中屋敷PW 14名 ☺︎上鶴間公民館年末大掃除 ☺︎上鶴間公民館まつり実行委員会① ☺︎上鶴間公民館まつり発表部門調整会議① 佐久ポールウォーキング協会より 今年度の外歩き仕舞いの 駒場例会でした。 前回の皆勤賞授与の欠席者表彰から始まり〜 先日の初雪も無くなった公園と牧場を、ゴミ拾いしながらの無事歩けた感謝を込めたポールwalk〜❗️ 残るは1月2月の「室内ポールウォーク」/フレイル予防の体育館迄お出掛けしての有酸素運動です‼️ お待ちしています。

佐久ポールウォーキング協会より 今年度の外歩き仕舞いの 駒場例会でした。 前回の皆勤賞授与の欠席者表彰から始まり〜 先日の初雪も無くなった公園と牧場を、ゴミ拾いしながらの無事歩けた感謝を込めたポールwalk〜❗️ 残るは1月2月の「室内ポールウォーク」/フレイル予防の体育館迄お出掛けしての有酸素運動です‼️ お待ちしています。 神奈川健生クラブの活動イベントの1つ 地域グループ三浦ネットが企画担当のハイキングコースを今日はPWの例会と兼ねて歩きました。寿福寺スタート~源氏山~葛原岡神社~銭洗弁財天宇賀福神社~佐助稲荷神社~鎌倉歴史文化交流館(今日は休み) ポールがあれば山道も階段も楽々ですが本番は一般の参加者で少々しんどいかしら。 交流館手前で皆と別れ、人生初の甘味茶房雲母(キララ)

神奈川健生クラブの活動イベントの1つ 地域グループ三浦ネットが企画担当のハイキングコースを今日はPWの例会と兼ねて歩きました。寿福寺スタート~源氏山~葛原岡神社~銭洗弁財天宇賀福神社~佐助稲荷神社~鎌倉歴史文化交流館(今日は休み) ポールがあれば山道も階段も楽々ですが本番は一般の参加者で少々しんどいかしら。 交流館手前で皆と別れ、人生初の甘味茶房雲母(キララ) 今日から始める未病予防教室 | ポールウォーキング石川

今日から始める未病予防教室 | ポールウォーキング石川 どっ鯉ポールウォーキング

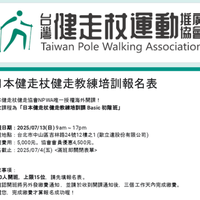

どっ鯉ポールウォーキング 新北林口站|活動花絮回顧 林口今天好熱鬧! 大家一早精神滿滿集合,先練習暖身, 接著一路健走、一路聊天,步伐越走越一致。😄✨ 走進民視大樓後,更是全場驚呼連連, 大家第一次站上主播台、第一次走進攝影棚、 第一次看到密密麻麻的燈架與場景, 每個人都像回到學生時代的郊遊般興奮。📸🎬 有的人拍照拍到捨不得離開、 有的人默默觀察機器設備、 也有人邊走邊說「原來平常節目是這樣錄的喔!」 今天的健走不只是運動, 更像是一場「走進電視世界的冒險」。 謝謝大家一路的笑聲, 下一站我們繼續一起走得更開心、更自在。 #2025健走杖輕旅行 #雙杖在手健康跟著走 #台灣健走杖運動推廣協會

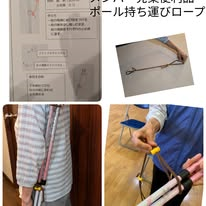

新北林口站|活動花絮回顧 林口今天好熱鬧! 大家一早精神滿滿集合,先練習暖身, 接著一路健走、一路聊天,步伐越走越一致。😄✨ 走進民視大樓後,更是全場驚呼連連, 大家第一次站上主播台、第一次走進攝影棚、 第一次看到密密麻麻的燈架與場景, 每個人都像回到學生時代的郊遊般興奮。📸🎬 有的人拍照拍到捨不得離開、 有的人默默觀察機器設備、 也有人邊走邊說「原來平常節目是這樣錄的喔!」 今天的健走不只是運動, 更像是一場「走進電視世界的冒險」。 謝謝大家一路的笑聲, 下一站我們繼續一起走得更開心、更自在。 #2025健走杖輕旅行 #雙杖在手健康跟著走 #台灣健走杖運動推廣協會 【春待月の定例会3】 2025/12/11 #2本のポールを使うウォーキング #船橋ウォーキングソサイエティ #行田公園 今日もしっかり頑張りました〜 #ストレッチと筋トレ #インターバルウォーキング 会員考案「ポールホルダー」を スタッフが仕上げました。 日常生活で是非活用して欲しい です。

【春待月の定例会3】 2025/12/11 #2本のポールを使うウォーキング #船橋ウォーキングソサイエティ #行田公園 今日もしっかり頑張りました〜 #ストレッチと筋トレ #インターバルウォーキング 会員考案「ポールホルダー」を スタッフが仕上げました。 日常生活で是非活用して欲しい です。 【紅葉狩り】 北鎌倉のメンバー有志と行ってきました。朝10時に鎌倉駅を出発して・・・下山したのは16時前。ゆっくりさんに歩調をあわせてのんびり歩きました。横浜方面からの50名のグループ始め大勢のハイカーとすれ違いました。去年より一週間遅かったけれど山の中の自然の織り成す紅葉や楓は美しく、思わず見とれてしまいました。マスクをしていたのは寒さ防止。

【紅葉狩り】 北鎌倉のメンバー有志と行ってきました。朝10時に鎌倉駅を出発して・・・下山したのは16時前。ゆっくりさんに歩調をあわせてのんびり歩きました。横浜方面からの50名のグループ始め大勢のハイカーとすれ違いました。去年より一週間遅かったけれど山の中の自然の織り成す紅葉や楓は美しく、思わず見とれてしまいました。マスクをしていたのは寒さ防止。 紅葉残る初冬の光が丘公園をポール歩き 2本のポールで歩くと、歩きなのに全身運動になり、負担感少なく有酸素運動効果が得られます。 12月の気まポ(気ままにポール歩き)は、練馬区にある都立光が丘公園の、広々としていろんな顔を持つコースを楽しみました。 曇りの予報だったのに、むしろ快晴で、暖かい日差しが心地よい感じでした。 今回、いつものメンバー以外に、3年近く前までやっていた杉並ポール歩きの会(杉ポ)の講師陣のひとりだった長井さんが片道2時間かけて来てくださいました。 都営大江戸線光が丘駅のすぐ近くにあるショッピングビルIMA(イマ)の中にあるイタリアンで乾杯、ピザやパスタをいただきながら歓談しました。 ※写真は、メンバーの田村君(高校同期)、石井さんからもいただきました。

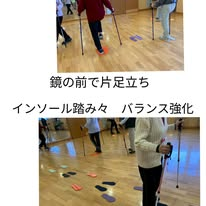

紅葉残る初冬の光が丘公園をポール歩き 2本のポールで歩くと、歩きなのに全身運動になり、負担感少なく有酸素運動効果が得られます。 12月の気まポ(気ままにポール歩き)は、練馬区にある都立光が丘公園の、広々としていろんな顔を持つコースを楽しみました。 曇りの予報だったのに、むしろ快晴で、暖かい日差しが心地よい感じでした。 今回、いつものメンバー以外に、3年近く前までやっていた杉並ポール歩きの会(杉ポ)の講師陣のひとりだった長井さんが片道2時間かけて来てくださいました。 都営大江戸線光が丘駅のすぐ近くにあるショッピングビルIMA(イマ)の中にあるイタリアンで乾杯、ピザやパスタをいただきながら歓談しました。 ※写真は、メンバーの田村君(高校同期)、石井さんからもいただきました。 【春待月定例会④】 2025/12/15 #船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング 「楽しかった〜 ♬ この日は外せないわ」 そんな言葉を帰り際に頂けます #コグニサイズで頭ぐしゃぐしゃ #ハードルで転倒予防 #すべらないインソール型マットで #バランス力と脚力アップ 椅子があるから 疲れたら自由にひと休み 「頑張らないけど頑張る」 シニア長続きの秘訣は ここでしょうか〜

【春待月定例会④】 2025/12/15 #船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング 「楽しかった〜 ♬ この日は外せないわ」 そんな言葉を帰り際に頂けます #コグニサイズで頭ぐしゃぐしゃ #ハードルで転倒予防 #すべらないインソール型マットで #バランス力と脚力アップ 椅子があるから 疲れたら自由にひと休み 「頑張らないけど頑張る」 シニア長続きの秘訣は ここでしょうか〜 鎌倉腰越ポールウォーキング火曜サークル 今年最終活動日。センターで計測を済ませ広町緑地までPW移動 。 ストレッチ・筋トレ・ポールゲームを楽しんで来春は新年会から始まります。

鎌倉腰越ポールウォーキング火曜サークル 今年最終活動日。センターで計測を済ませ広町緑地までPW移動 。 ストレッチ・筋トレ・ポールゲームを楽しんで来春は新年会から始まります。 台中水湳站|活動花絮回顧 水湳今天的風景,美得讓人忍不住放慢腳步。 🌤️✨ 走入水湳生態公園時, 寬闊的滯洪池、水光反射、綠意成片, 大家的步伐也自然變得輕盈。 接著我們一路走進二分埔公園, 綠色廊道開得很美,大家並肩而行的畫面好溫柔。 活動最後的收操伸展, 大家圍著棚架下慢慢放鬆, 看得出來,每一位都走得剛剛好、舒服到位。 台中水湳,用最自然的方式, 陪我們完成今天美好又平靜的健走旅程。💚 #2025健走杖輕旅行 #雙杖在手健康跟著走 #台灣健走杖運動推廣協會

台中水湳站|活動花絮回顧 水湳今天的風景,美得讓人忍不住放慢腳步。 🌤️✨ 走入水湳生態公園時, 寬闊的滯洪池、水光反射、綠意成片, 大家的步伐也自然變得輕盈。 接著我們一路走進二分埔公園, 綠色廊道開得很美,大家並肩而行的畫面好溫柔。 活動最後的收操伸展, 大家圍著棚架下慢慢放鬆, 看得出來,每一位都走得剛剛好、舒服到位。 台中水湳,用最自然的方式, 陪我們完成今天美好又平靜的健走旅程。💚 #2025健走杖輕旅行 #雙杖在手健康跟著走 #台灣健走杖運動推廣協會 【春待月定例会6】 2025/12/20 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜海老川定例会 #2本のボールを使うウォーキング 1年振りの #サーキットトレーニング 中盤で予報よりも早い雨降りになりました。ポールを傘に持ちかえたり フードをかぶり予定の3クールを 実施。年納めをしっかり運動で締めくくりました。

【春待月定例会6】 2025/12/20 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜海老川定例会 #2本のボールを使うウォーキング 1年振りの #サーキットトレーニング 中盤で予報よりも早い雨降りになりました。ポールを傘に持ちかえたり フードをかぶり予定の3クールを 実施。年納めをしっかり運動で締めくくりました。 きのこ頭の愉快な集まり

きのこ頭の愉快な集まり 大野と鹿沼公園2つのクラブ、今日はクリスマスウォーク 1年間皆さん頑張りました。

大野と鹿沼公園2つのクラブ、今日はクリスマスウォーク 1年間皆さん頑張りました。 佐久ポールウォーキング協会より 先日イブの日 コラボ先の佐久大学看護学部実習報告会へ参加して来ました。 一年生実習内容/〜ウォーキングイベントを通じて「地域住民の疾病予防・健康づくりについて考える〜 4年生は/〜健康教室「ポールを使った体操と筋トレ」の企画・実践〜 の結果の素晴らしい報告でした。 お疲れ様でした。

佐久ポールウォーキング協会より 先日イブの日 コラボ先の佐久大学看護学部実習報告会へ参加して来ました。 一年生実習内容/〜ウォーキングイベントを通じて「地域住民の疾病予防・健康づくりについて考える〜 4年生は/〜健康教室「ポールを使った体操と筋トレ」の企画・実践〜 の結果の素晴らしい報告でした。 お疲れ様でした。 クリスマスイヴは藤沢市の介護予防事業の講師を拝命いただき、長距離ドライブを楽しみつつレッスンを実施して来ました。 地方や関東圏隔てなく、こうした行政が実施する「運動教室」は、やはり圧倒的に女性の参加が多く、高齢男性の参加率向上の難しさは同じなんだと実感しました。 拠点を福島に移しても、最も長く住んだ地域にご縁をいただける事は有り難いですね😌

クリスマスイヴは藤沢市の介護予防事業の講師を拝命いただき、長距離ドライブを楽しみつつレッスンを実施して来ました。 地方や関東圏隔てなく、こうした行政が実施する「運動教室」は、やはり圧倒的に女性の参加が多く、高齢男性の参加率向上の難しさは同じなんだと実感しました。 拠点を福島に移しても、最も長く住んだ地域にご縁をいただける事は有り難いですね😌 鎌倉市地域包括支援センターテレジア1・2 この圏内には、ポールウォーキングによる介護予防ストレッチ&筋トレクラスが4か所あります。 今年の活動は今日の貯筋クラスで終了しました。来年は6日腰越同好会からスタートです。クラスは月イチ体組成計測で始まります。ご自宅では毎日2分×4種のお好きな中強度運動をして専用カレンダーに✅☑️✅☑️を入れることを生活習慣にしています。鎌倉市民でしたらどなたも参加できます。介護認定2のかたもいらっしゃいます。が、どのサークルも明るく楽しいかたばかり。無理はせず、運動とコミュニケーションの通いの場として長く続けられれれば良いと思います。来年も宜しくお願い申し上げます。

鎌倉市地域包括支援センターテレジア1・2 この圏内には、ポールウォーキングによる介護予防ストレッチ&筋トレクラスが4か所あります。 今年の活動は今日の貯筋クラスで終了しました。来年は6日腰越同好会からスタートです。クラスは月イチ体組成計測で始まります。ご自宅では毎日2分×4種のお好きな中強度運動をして専用カレンダーに✅☑️✅☑️を入れることを生活習慣にしています。鎌倉市民でしたらどなたも参加できます。介護認定2のかたもいらっしゃいます。が、どのサークルも明るく楽しいかたばかり。無理はせず、運動とコミュニケーションの通いの場として長く続けられれれば良いと思います。来年も宜しくお願い申し上げます。 【春待月 定例会7】 2025/12/25 #船橋ウォーキングソサイエティ の2025年の締めくくりは #2本のポールを使うウォーキング #行田公園木曜日コース です。 今年も一年間お世話になりました。 有難うございました。 イベント広場の円形を利用して #サーキットトレーニング 暑い夏も越え、寒い冬にも備え 皆で元気にやり切りました。 最幸な一年でした。

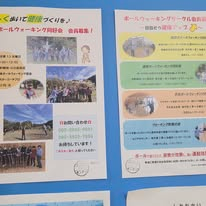

【春待月 定例会7】 2025/12/25 #船橋ウォーキングソサイエティ の2025年の締めくくりは #2本のポールを使うウォーキング #行田公園木曜日コース です。 今年も一年間お世話になりました。 有難うございました。 イベント広場の円形を利用して #サーキットトレーニング 暑い夏も越え、寒い冬にも備え 皆で元気にやり切りました。 最幸な一年でした。 志木いろはウォークフェスタ 第10回ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会を開催します! – ずっと住み続けたいまち 志木

志木いろはウォークフェスタ 第10回ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会を開催します! – ずっと住み続けたいまち 志木 2026年のLINKくにたち「ポールdeウォーク」 5月10日(日曜日)に開催決定 ※歩行者天国を使用できる時間:14時15分~15時45分 国立駅前から一橋大学方面に伸びる大学通り約600メートルが歩行者天国となってノルディックウォーキング・ポールウォーキング専用に 「各団体・サークルが垣根を越えて一緒に集まれる場となればと願っています」(企画者の芝田竜文さん) ※写真は2023年

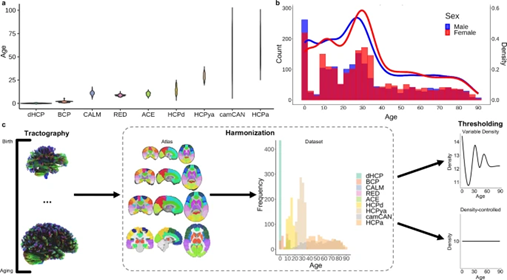

2026年のLINKくにたち「ポールdeウォーク」 5月10日(日曜日)に開催決定 ※歩行者天国を使用できる時間:14時15分~15時45分 国立駅前から一橋大学方面に伸びる大学通り約600メートルが歩行者天国となってノルディックウォーキング・ポールウォーキング専用に 「各団体・サークルが垣根を越えて一緒に集まれる場となればと願っています」(企画者の芝田竜文さん) ※写真は2023年 a各データセットの年齢の分布(dHCP = 開発中のヒトコネクトームプロジェクト、BCP = 乳児コネクトームプロジェクト、CALM = 注意学習記憶センター、RED = 教育と発達におけるレジリエンス、ACE = 教育における注意と認知、HCPd = ヒトコネクトームプロジェクト開発、HCPya = ヒトコネクトームプロジェクト若年成人、camCAN = ケンブリッジ老化・神経科学センター、HCPa = ヒトコネクトームプロジェクト老化)。bサンプル全体の年齢にわたる性別の分布のヒストグラムと密度プロット。c方法の概略図では、年齢相応の AAL90 アトラスに登録されたすべての参加者に対して繊維追跡が実行され、その後、アトラスとデータセット全体で ComBat アルゴリズム37を使用して調和が図られました。次に、可変密度と密度制御の 2 つのしきい値分析が行われました。密度制御分析では、総接続性の違いによる偏りのない直接的なトポロジ比較を可能にするために、すべてのネットワークが正確に 10% の密度91に閾値設定されました。

a各データセットの年齢の分布(dHCP = 開発中のヒトコネクトームプロジェクト、BCP = 乳児コネクトームプロジェクト、CALM = 注意学習記憶センター、RED = 教育と発達におけるレジリエンス、ACE = 教育における注意と認知、HCPd = ヒトコネクトームプロジェクト開発、HCPya = ヒトコネクトームプロジェクト若年成人、camCAN = ケンブリッジ老化・神経科学センター、HCPa = ヒトコネクトームプロジェクト老化)。bサンプル全体の年齢にわたる性別の分布のヒストグラムと密度プロット。c方法の概略図では、年齢相応の AAL90 アトラスに登録されたすべての参加者に対して繊維追跡が実行され、その後、アトラスとデータセット全体で ComBat アルゴリズム37を使用して調和が図られました。次に、可変密度と密度制御の 2 つのしきい値分析が行われました。密度制御分析では、総接続性の違いによる偏りのない直接的なトポロジ比較を可能にするために、すべてのネットワークが正確に 10% の密度91に閾値設定されました。 私たちのニューロンの配線は、数十年を経て変化する

私たちのニューロンの配線は、数十年を経て変化する この研究の面白いところは、脳の発達や老化が直線的ではなく、段階的な「再構成」を伴うという点です。特に、32歳まで脳の再編が続くという発見は、教育やキャリア形成、さらには精神疾患や認知症の予防にも新しい視点を与えてくれます[2][3]。もっと深く掘り下げて、各指標がどのように変化していたかも見てみますか?それとも、応用的な視点(教育、医療、資産設計など)での活用に興味がありますか?

この研究の面白いところは、脳の発達や老化が直線的ではなく、段階的な「再構成」を伴うという点です。特に、32歳まで脳の再編が続くという発見は、教育やキャリア形成、さらには精神疾患や認知症の予防にも新しい視点を与えてくれます[2][3]。もっと深く掘り下げて、各指標がどのように変化していたかも見てみますか?それとも、応用的な視点(教育、医療、資産設計など)での活用に興味がありますか? これらの指標の変化は、非線形かつ段階的であり、特に9歳・32歳・66歳・83歳の4つの転換点で大きな構造的変化が観察されました[1]。たとえば、グローバル効率性が29歳でピークを迎えるというのは、脳の情報処理能力がこの時期に最も高まることを示唆しています。

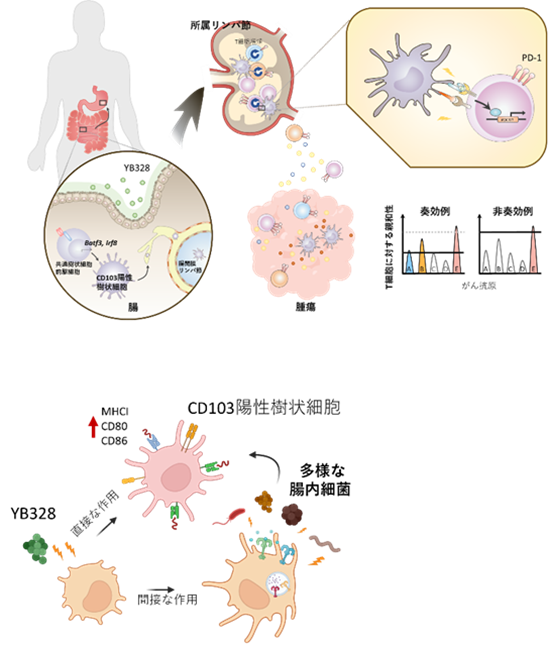

これらの指標の変化は、非線形かつ段階的であり、特に9歳・32歳・66歳・83歳の4つの転換点で大きな構造的変化が観察されました[1]。たとえば、グローバル効率性が29歳でピークを迎えるというのは、脳の情報処理能力がこの時期に最も高まることを示唆しています。 われわれの身体では、たとえがんが存在していても、定期的に運動をすることによりがん細胞の増殖が抑えられ、がんの予後が改善すると言われています。しかし、どのようなメカニズムでそうなるのか、はっきりとはわかっていませんでした。アメリカ・マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究グループが、マウスの実験モデルを用いて、この点について明らかにし、その論文が専門誌PNASの12月1日号に掲載されています(https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2508707122)。

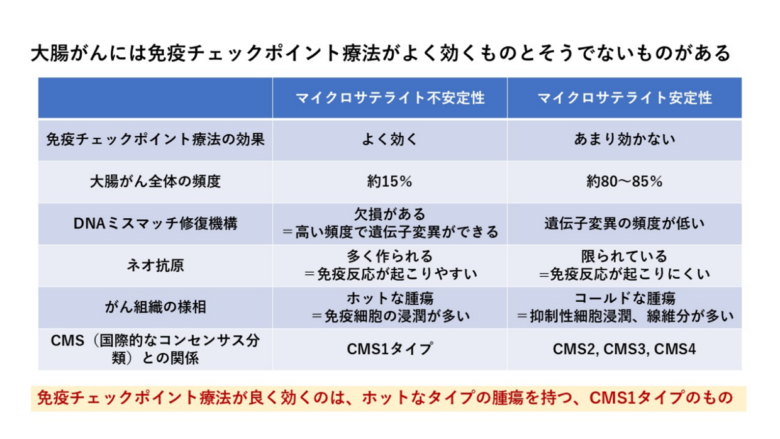

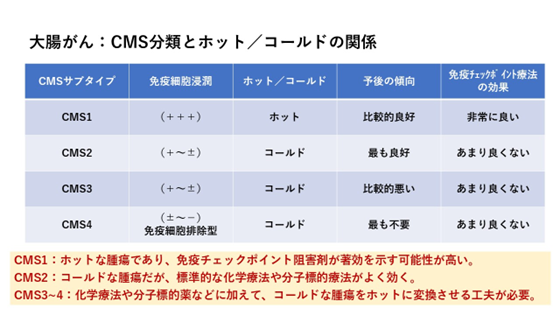

われわれの身体では、たとえがんが存在していても、定期的に運動をすることによりがん細胞の増殖が抑えられ、がんの予後が改善すると言われています。しかし、どのようなメカニズムでそうなるのか、はっきりとはわかっていませんでした。アメリカ・マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究グループが、マウスの実験モデルを用いて、この点について明らかにし、その論文が専門誌PNASの12月1日号に掲載されています(https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2508707122)。 マイクロサテライト不安定性のものでは、変異によって出来た異常DNAを修復する機構に欠損があるために、マイクロサテライトと呼ばれる配列の繰り返し部分でミスの蓄積が見られます(このためにマイクロサテライト不安定性という名前が付いています)。この場合には、異常DNAの修復機構が欠けているために遺伝子変異が高い頻度で起こります。その結果できたがん細胞では、(正常組織には無くて)がん細胞だけに存在するいわゆるネオ抗原が多種類作られることになります。すると、がん細胞に対する免疫反応が起こりやすくなり、がんを攻撃するキラーT細胞がうまく作られる傾向があります。この細胞がうまくがん組織の中に入ると、いわゆるホットな腫瘍(免疫細胞を多く含む腫瘍)となり、がん細胞を攻撃して、がん細胞が死滅しやすくなります。この時にさらに免疫細胞のブレーキを外すチェックポイント療法を使うと、がん細胞がさらに効率よく殺されるようになります。つまり、大腸がんの中で免疫チェックポイント療法が一番良く効くのは、このタイプのものです。

マイクロサテライト不安定性のものでは、変異によって出来た異常DNAを修復する機構に欠損があるために、マイクロサテライトと呼ばれる配列の繰り返し部分でミスの蓄積が見られます(このためにマイクロサテライト不安定性という名前が付いています)。この場合には、異常DNAの修復機構が欠けているために遺伝子変異が高い頻度で起こります。その結果できたがん細胞では、(正常組織には無くて)がん細胞だけに存在するいわゆるネオ抗原が多種類作られることになります。すると、がん細胞に対する免疫反応が起こりやすくなり、がんを攻撃するキラーT細胞がうまく作られる傾向があります。この細胞がうまくがん組織の中に入ると、いわゆるホットな腫瘍(免疫細胞を多く含む腫瘍)となり、がん細胞を攻撃して、がん細胞が死滅しやすくなります。この時にさらに免疫細胞のブレーキを外すチェックポイント療法を使うと、がん細胞がさらに効率よく殺されるようになります。つまり、大腸がんの中で免疫チェックポイント療法が一番良く効くのは、このタイプのものです。 前置きが長くなりましたが、京大消化器内科の研究グループが、マウスの実験モデルを用いて、新しい大腸がんの治療法の開発を試み、CMS4タイプのがんに対する新しい治療法を見つけました。専門誌Nature Communicationsの最新号にその論文が掲載されています(https://www.nature.com/articles/s41467-025-66485-2#citeas)(非常に良く書けた論文で、私としては感心して読みました)。

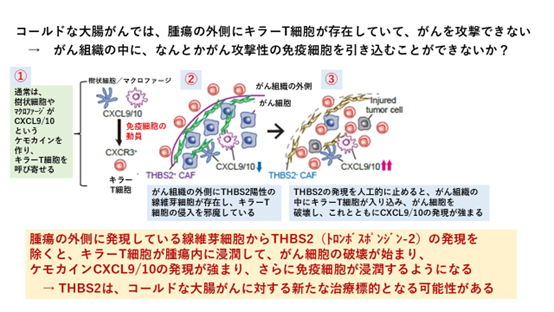

前置きが長くなりましたが、京大消化器内科の研究グループが、マウスの実験モデルを用いて、新しい大腸がんの治療法の開発を試み、CMS4タイプのがんに対する新しい治療法を見つけました。専門誌Nature Communicationsの最新号にその論文が掲載されています(https://www.nature.com/articles/s41467-025-66485-2#citeas)(非常に良く書けた論文で、私としては感心して読みました)。 すなわち、大腸がんの組織でTHBS2の働きを止めると、難治性であるはずのコールドな腫瘍がホットな腫瘍に変わり、がん組織への免疫細胞の浸潤が高まり、がんの免疫療法の効果が大いに高まるということがわかったのです。まだマウスの実験モデルの段階ですので、今後はヒトでの応用の可能性が探られることとなります。

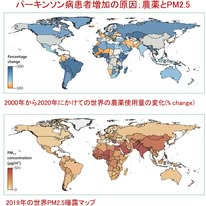

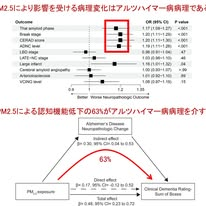

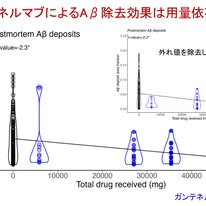

すなわち、大腸がんの組織でTHBS2の働きを止めると、難治性であるはずのコールドな腫瘍がホットな腫瘍に変わり、がん組織への免疫細胞の浸潤が高まり、がんの免疫療法の効果が大いに高まるということがわかったのです。まだマウスの実験モデルの段階ですので、今後はヒトでの応用の可能性が探られることとなります。 2018年のJAMA Neurology誌にパーキンソン病(PD)患者が世界的に急増し,パンデミック状態にあることが報告されました(JAMA Neurol.2018;75:9-10.).メタ解析の結果から,全世界の患者数が2015年の690万人から,2040年では2倍以上の1420万人に急増するという推定に基づくものです.PDは加齢と遺伝が主因と思われがちですが,近年,「環境毒による神経障害」が原因かもしれないという疫学研究や基礎研究が相次いで報告されています.例えば,大気汚染のPM2.5はαシヌクレインの構造を変化させて,凝集が速く,分解されにくく,かつ強い神経毒性を示すフィブリルに変えてしまいます(Science. 2025;389(6716):eadu4132).このため「生活や環境の調整が予防や進行抑制につながるのではないか」という見方が広がっています.これを詳しく解説した本が,米国の脳神経内科医 Ray Dorsey 教授と Michael Okun 教授が執筆した『The Parkinson’s Plan(https://amzn.to/4iyOBnF)』 です.PLANの意味は,「予防 (Prevent)」「学習 (Learn)」「増幅 (Amplify)」「ナビゲート (Navigate)」の頭文字で,この4つのセクションで構成されています.

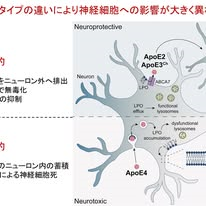

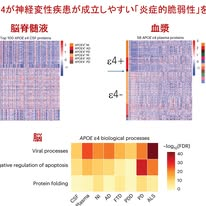

2018年のJAMA Neurology誌にパーキンソン病(PD)患者が世界的に急増し,パンデミック状態にあることが報告されました(JAMA Neurol.2018;75:9-10.).メタ解析の結果から,全世界の患者数が2015年の690万人から,2040年では2倍以上の1420万人に急増するという推定に基づくものです.PDは加齢と遺伝が主因と思われがちですが,近年,「環境毒による神経障害」が原因かもしれないという疫学研究や基礎研究が相次いで報告されています.例えば,大気汚染のPM2.5はαシヌクレインの構造を変化させて,凝集が速く,分解されにくく,かつ強い神経毒性を示すフィブリルに変えてしまいます(Science. 2025;389(6716):eadu4132).このため「生活や環境の調整が予防や進行抑制につながるのではないか」という見方が広がっています.これを詳しく解説した本が,米国の脳神経内科医 Ray Dorsey 教授と Michael Okun 教授が執筆した『The Parkinson’s Plan(https://amzn.to/4iyOBnF)』 です.PLANの意味は,「予防 (Prevent)」「学習 (Learn)」「増幅 (Amplify)」「ナビゲート (Navigate)」の頭文字で,この4つのセクションで構成されています. アルツハイマー病の発症リスクを大きく左右するアポリポタンパクE(ApoE)は,脳における脂質輸送と神経活動の維持に中心的な役割を担っています.ApoE4はアルツハイマー病の最大の遺伝的リスク因子として知られていますが,ApoE2およびApoE3Christchurch(ApoE3Ch)は一転して神経を強力に保護することが明らかになっています.このメカニズムの一端を解明したのが,今回紹介するNeuron誌に掲載された国際共同研究です.

アルツハイマー病の発症リスクを大きく左右するアポリポタンパクE(ApoE)は,脳における脂質輸送と神経活動の維持に中心的な役割を担っています.ApoE4はアルツハイマー病の最大の遺伝的リスク因子として知られていますが,ApoE2およびApoE3Christchurch(ApoE3Ch)は一転して神経を強力に保護することが明らかになっています.このメカニズムの一端を解明したのが,今回紹介するNeuron誌に掲載された国際共同研究です. 昨日,標題の学会で招請講演の機会をいただきました.日本ではまだ議論が本格化していませんが,個人的には今年もっともインパクトのあったトピックスの一つでした.

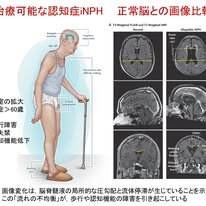

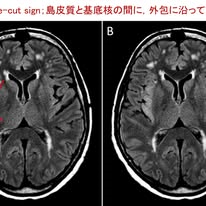

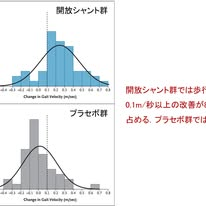

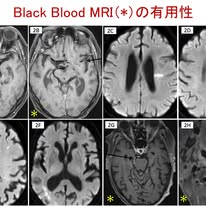

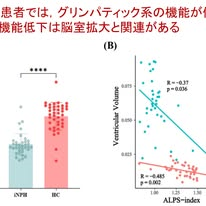

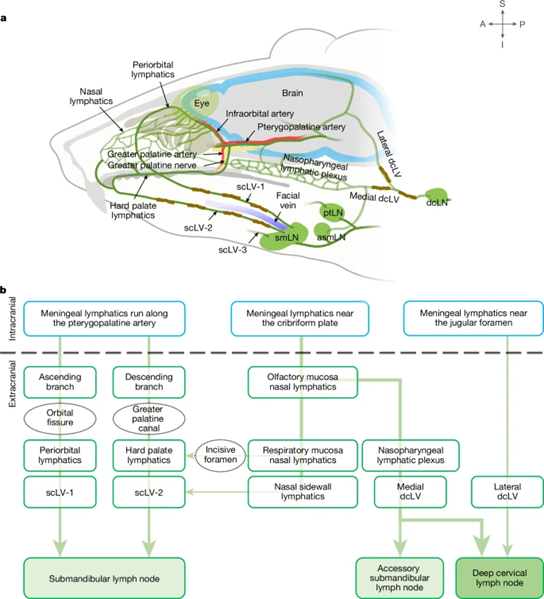

昨日,標題の学会で招請講演の機会をいただきました.日本ではまだ議論が本格化していませんが,個人的には今年もっともインパクトのあったトピックスの一つでした. 特発性正常圧水頭症(iNPH)は,歩行障害,尿失禁,認知機能低下を三徴とする疾患(図左)で,高齢者における治療可能な認知症の代表とされています.NEJM誌に素晴らしい総説が掲載されています.著者らはまず,iNPHが単なる脳室拡大による機械的圧迫の結果ではないと述べています.従来,拡大した側脳室が周囲の白質を圧迫し,歩行や注意機能を司る前頭葉深部の線維路や脳梁が障害されることが本症の病態と考えられてきました.しかし,脳脊髄液を除去すると症状は速やかに改善する一方で,脳室そのものはほとんど縮小しないという臨床的事実から,単なる圧迫だけでは症状を説明できないと現在は考えられています.

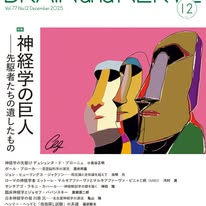

特発性正常圧水頭症(iNPH)は,歩行障害,尿失禁,認知機能低下を三徴とする疾患(図左)で,高齢者における治療可能な認知症の代表とされています.NEJM誌に素晴らしい総説が掲載されています.著者らはまず,iNPHが単なる脳室拡大による機械的圧迫の結果ではないと述べています.従来,拡大した側脳室が周囲の白質を圧迫し,歩行や注意機能を司る前頭葉深部の線維路や脳梁が障害されることが本症の病態と考えられてきました.しかし,脳脊髄液を除去すると症状は速やかに改善する一方で,脳室そのものはほとんど縮小しないという臨床的事実から,単なる圧迫だけでは症状を説明できないと現在は考えられています. Brain Nerve誌12月号はクリスマス企画号ですが,今年は「神経学の巨人──先駆者たちの遺したもの」がテーマになりました(https://amzn.to/4s1PPwj).若い頃の私は医学史に関心がありませんでしたが,私たちが日々あたり前に行っている神経学の診療・研究の根幹は,過去の偉大な先駆者の思索と努力の積み重ねの上に成り立っていることをだんだん認識できるようになり,「もっと早く神経学の歴史を学んでおくべきだった」と思うようになりました.この1冊をお読みいただけば,神経学がさらに面白くなるという特集号を作りたいと思いました.

Brain Nerve誌12月号はクリスマス企画号ですが,今年は「神経学の巨人──先駆者たちの遺したもの」がテーマになりました(https://amzn.to/4s1PPwj).若い頃の私は医学史に関心がありませんでしたが,私たちが日々あたり前に行っている神経学の診療・研究の根幹は,過去の偉大な先駆者の思索と努力の積み重ねの上に成り立っていることをだんだん認識できるようになり,「もっと早く神経学の歴史を学んでおくべきだった」と思うようになりました.この1冊をお読みいただけば,神経学がさらに面白くなるという特集号を作りたいと思いました. フランス医学史学会(SFHM)が,ジャン=マルタン・シャルコー生誕200周年を記念した特別号を公開しました.2025年にパリ・サルペトリエールで開催された国際シンポジウムの講演内容をまとめたもので,内容としては

フランス医学史学会(SFHM)が,ジャン=マルタン・シャルコー生誕200周年を記念した特別号を公開しました.2025年にパリ・サルペトリエールで開催された国際シンポジウムの講演内容をまとめたもので,内容としては

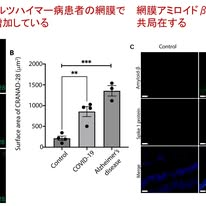

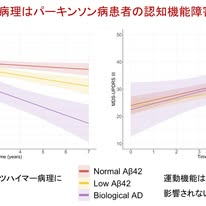

アルツハイマー病(AD)はこれまで,アミロイドβ沈着に始まり,タウ病理を介して神経変性に至る疾患と考えられてきました.しかし近年,微小血管病変の存在が,この理解を大きく揺さぶりつつあります.今回,韓国からNeurology誌に,脳微小出血(CMB)がその病態に大きな影響を与えていることを示す研究が報告されました.

アルツハイマー病(AD)はこれまで,アミロイドβ沈着に始まり,タウ病理を介して神経変性に至る疾患と考えられてきました.しかし近年,微小血管病変の存在が,この理解を大きく揺さぶりつつあります.今回,韓国からNeurology誌に,脳微小出血(CMB)がその病態に大きな影響を与えていることを示す研究が報告されました. 腰痛,歩行障害,姿勢異常,しびれ,筋力低下など,整形外科の日常診療で遭遇する症候の多くは,脳神経内科疾患でも生じます.このたび,『整形・災害外科』(金原出版)12月号(https://amzn.to/3MK8mgc)において,特集「整形外科医が知っておくべき脳神経内科疾患」を企画させていただきました.本特集では,「どのようなときに脳神経内科疾患を疑うべきか」「どの時点で脳神経内科医につなぐべきか」という診療の分岐点を整理することを主眼としています.

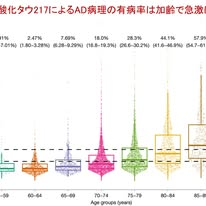

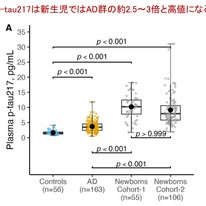

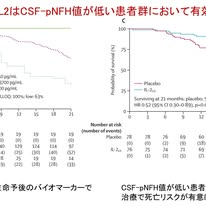

腰痛,歩行障害,姿勢異常,しびれ,筋力低下など,整形外科の日常診療で遭遇する症候の多くは,脳神経内科疾患でも生じます.このたび,『整形・災害外科』(金原出版)12月号(https://amzn.to/3MK8mgc)において,特集「整形外科医が知っておくべき脳神経内科疾患」を企画させていただきました.本特集では,「どのようなときに脳神経内科疾患を疑うべきか」「どの時点で脳神経内科医につなぐべきか」という診療の分岐点を整理することを主眼としています. アルツハイマー病(AD)の診療は,血液バイオマーカーの登場によって大きな転換点を迎えています.とくにリン酸化タウ217(pTau217)は,採血で済むという侵襲性の低さと高い診断精度から,AD病理を反映する指標として急速に普及するものと思われます.では①実際にpTau217陽性の患者(?)の有病率はどの程度なのか?,また②タウが高ければ重症と考えてよいのか?が分かりません.今回紹介する2つの研究はきわめて示唆に富んでいます.

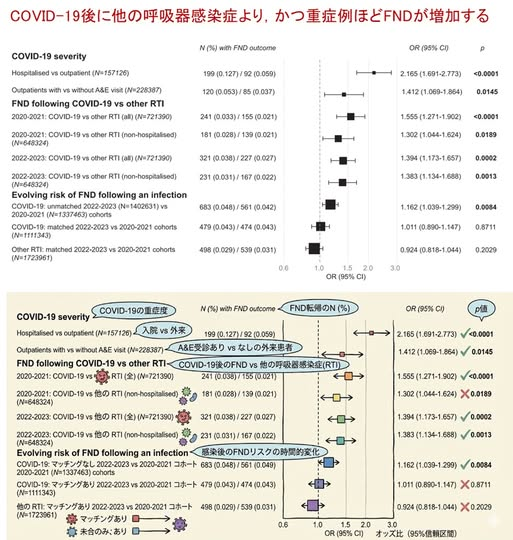

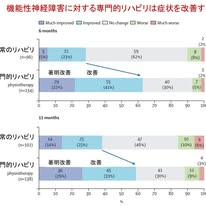

アルツハイマー病(AD)の診療は,血液バイオマーカーの登場によって大きな転換点を迎えています.とくにリン酸化タウ217(pTau217)は,採血で済むという侵襲性の低さと高い診断精度から,AD病理を反映する指標として急速に普及するものと思われます.では①実際にpTau217陽性の患者(?)の有病率はどの程度なのか?,また②タウが高ければ重症と考えてよいのか?が分かりません.今回紹介する2つの研究はきわめて示唆に富んでいます. 機能性神経障害(functional neurological disorder,FND)をめぐる臨床倫理的問題について総説としてまとめました.FNDは筋力低下,けいれん発作,不随意運動,感覚障害など多彩な症候を呈する頻度の高いコモンディジーズです.かつては「ヒステリー」「心因性」「転換性」「詐病」などと呼ばれてきましたが,近年は神経学的に診断可能で,治療可能な疾患単位として再構築されつつあります.しかし診療の現場には,いまなお誤解や偏見,制度的な不備が残されており,患者さんが不必要な苦痛を被っている現実を実感しています.状況を改善する必要性を強く感じ,この総説を執筆しました.

機能性神経障害(functional neurological disorder,FND)をめぐる臨床倫理的問題について総説としてまとめました.FNDは筋力低下,けいれん発作,不随意運動,感覚障害など多彩な症候を呈する頻度の高いコモンディジーズです.かつては「ヒステリー」「心因性」「転換性」「詐病」などと呼ばれてきましたが,近年は神経学的に診断可能で,治療可能な疾患単位として再構築されつつあります.しかし診療の現場には,いまなお誤解や偏見,制度的な不備が残されており,患者さんが不必要な苦痛を被っている現実を実感しています.状況を改善する必要性を強く感じ,この総説を執筆しました.

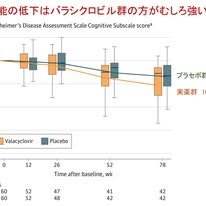

近年,単純ヘルペスウイルス1型や2型(HSV1,2)がアルツハイマー病(AD)の病態に関与している可能性が指摘されています.HSVは三叉神経節などに生涯潜伏感染し,免疫状態の変化により繰り返し再活性化する性質を持つため,この慢性的な炎症刺激が神経変性の引き金になるのではないかという可能性が提唱されてきました.このため『抗ウイルス薬であるバラシクロビル(バルトレックス®)がその進行を抑制できるのではないか』という仮説が考えられるようになりました.この仮説を検証するために,米国で行われた多施設共同第2相二重盲検プラセボ対照試験(VALAD試験)がJAMA誌に掲載されました.なお,本研究でHSVが対象とされたのは,剖検脳でHSV DNAがアミロイド斑内に検出されていることや,実験モデルでHSV感染がアミロイド産生やタウリン酸化を誘導すること,疫学的にもHSV抗体陽性者でADリスクが高いと報告されてきたことなど,病理学的,実験的,疫学的根拠がこのウイルスに最も多く蓄積していたためです.

近年,単純ヘルペスウイルス1型や2型(HSV1,2)がアルツハイマー病(AD)の病態に関与している可能性が指摘されています.HSVは三叉神経節などに生涯潜伏感染し,免疫状態の変化により繰り返し再活性化する性質を持つため,この慢性的な炎症刺激が神経変性の引き金になるのではないかという可能性が提唱されてきました.このため『抗ウイルス薬であるバラシクロビル(バルトレックス®)がその進行を抑制できるのではないか』という仮説が考えられるようになりました.この仮説を検証するために,米国で行われた多施設共同第2相二重盲検プラセボ対照試験(VALAD試験)がJAMA誌に掲載されました.なお,本研究でHSVが対象とされたのは,剖検脳でHSV DNAがアミロイド斑内に検出されていることや,実験モデルでHSV感染がアミロイド産生やタウリン酸化を誘導すること,疫学的にもHSV抗体陽性者でADリスクが高いと報告されてきたことなど,病理学的,実験的,疫学的根拠がこのウイルスに最も多く蓄積していたためです. 近年,アルツハイマー病(AD)とウイルス感染との関連が注目されており,とくに単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)が病態に関与する可能性が議論されています.2024年末にCell Reports誌に掲載されたHydeらの研究は,この関係を分子レベルで明確に示した重要な報告でした(ブログ;2025年1月15日).この研究では,HSV-1感染によりcGAS-STING-TBK1経路が活性化され,その下流でタウがリン酸化されること,そしてリン酸化タウがHSV-1タンパク質の発現を抑制し,神経細胞の生存を保護することが示されています.すなわちタウのリン酸化は病的変化ではなく,HSV-1感染に対する自然免疫応答として神経保護的に機能している可能性が示されたわけです.

近年,アルツハイマー病(AD)とウイルス感染との関連が注目されており,とくに単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)が病態に関与する可能性が議論されています.2024年末にCell Reports誌に掲載されたHydeらの研究は,この関係を分子レベルで明確に示した重要な報告でした(ブログ;2025年1月15日).この研究では,HSV-1感染によりcGAS-STING-TBK1経路が活性化され,その下流でタウがリン酸化されること,そしてリン酸化タウがHSV-1タンパク質の発現を抑制し,神経細胞の生存を保護することが示されています.すなわちタウのリン酸化は病的変化ではなく,HSV-1感染に対する自然免疫応答として神経保護的に機能している可能性が示されたわけです. 1年の締めくくりに,示唆に富む論文をご紹介します.たまたまウェブ上の動画で知った研究ですが,そのオリジナルは今年1月に PNAS に掲載された論文です.この研究では,アリと人間にまったく同じ幾何学パズルを解かせています.T字型の物体を,2つの狭いスリットを通して出口へ運ぶという課題です.アリ用の物体には餌の匂いをつけ,巣に持ち帰る対象としています.サイズだけをアリと人間に合わせてスケールし,1人(1匹),小集団,大集団での成績を比較しました.さらに人間では,「話してよいグループ」と「話してはいけないグループ」に分けています.

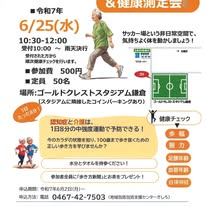

1年の締めくくりに,示唆に富む論文をご紹介します.たまたまウェブ上の動画で知った研究ですが,そのオリジナルは今年1月に PNAS に掲載された論文です.この研究では,アリと人間にまったく同じ幾何学パズルを解かせています.T字型の物体を,2つの狭いスリットを通して出口へ運ぶという課題です.アリ用の物体には餌の匂いをつけ,巣に持ち帰る対象としています.サイズだけをアリと人間に合わせてスケールし,1人(1匹),小集団,大集団での成績を比較しました.さらに人間では,「話してよいグループ」と「話してはいけないグループ」に分けています. 今日は多世代交流イベントの一環で、地元ゴールドクレストスタジアムにて「歩くサッカー」に参戦。 ウォーキングサッカーの主なルールは、走らないこと、接触プレーをしないこと(ボール保持は6秒まで)、おへその上以上はボールを上げないことです。この「走らないこと」というのが、とっても難しいのです。また歩数計をつけてチーム全員の合計が加算(1000歩1点として)されるので最後まで勝敗がわからないのも面白い。 楽しんでいるうちに歩数も稼いで運動になちゃった、、、的な健康づくりって、やはり良いですね。

今日は多世代交流イベントの一環で、地元ゴールドクレストスタジアムにて「歩くサッカー」に参戦。 ウォーキングサッカーの主なルールは、走らないこと、接触プレーをしないこと(ボール保持は6秒まで)、おへその上以上はボールを上げないことです。この「走らないこと」というのが、とっても難しいのです。また歩数計をつけてチーム全員の合計が加算(1000歩1点として)されるので最後まで勝敗がわからないのも面白い。 楽しんでいるうちに歩数も稼いで運動になちゃった、、、的な健康づくりって、やはり良いですね。 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #自分のペースでしっかり歩き 2025/10/23 #県立行田公園木曜コース 2025/11/1 #海老川ロード土曜コース #インターバルウォーキング どちらも良い姿勢 良い歩きで良いお顔になってきます

#船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #自分のペースでしっかり歩き 2025/10/23 #県立行田公園木曜コース 2025/11/1 #海老川ロード土曜コース #インターバルウォーキング どちらも良い姿勢 良い歩きで良いお顔になってきます 佐久ポールウォーキング協会より 12月PW駒場例会でした。 秋🍂色満開の公園〜牧場散策〜 3週間ぶりのせいか歩きたくてウズウズしてる参加者の皆様が勢揃い〜! 本日の結果で次週「PW交流会」で皆勤賞表彰が決まりました。 どなたが貰うのか楽しみです。 表彰式後は〜ぴんころ地蔵さん巡り〜のポールウォーク予定です。

佐久ポールウォーキング協会より 12月PW駒場例会でした。 秋🍂色満開の公園〜牧場散策〜 3週間ぶりのせいか歩きたくてウズウズしてる参加者の皆様が勢揃い〜! 本日の結果で次週「PW交流会」で皆勤賞表彰が決まりました。 どなたが貰うのか楽しみです。 表彰式後は〜ぴんころ地蔵さん巡り〜のポールウォーク予定です。 前日の登山の疲れも忘れて今日はいつもの広町緑地公園。転倒打身の腕が少し痛むのはまだ神経が生きている証拠。 素晴らしい秋晴れの風のない1日。ストレッチ・筋トレの後は一番ゆっくりのメンバーさんにあわせて思いやりポールウォーキング。 普段見落としている足元の小さな植物をたくさん発見しました。 ストレッチタイムは後継者育成を目論み順番に指名。 大榎まで往復しました。木へんに夏は榎・春は椿。 木へんに秋は楸(ひさぎ)・冬は柊。楸ってアカメガシワのことなんですね。

前日の登山の疲れも忘れて今日はいつもの広町緑地公園。転倒打身の腕が少し痛むのはまだ神経が生きている証拠。 素晴らしい秋晴れの風のない1日。ストレッチ・筋トレの後は一番ゆっくりのメンバーさんにあわせて思いやりポールウォーキング。 普段見落としている足元の小さな植物をたくさん発見しました。 ストレッチタイムは後継者育成を目論み順番に指名。 大榎まで往復しました。木へんに夏は榎・春は椿。 木へんに秋は楸(ひさぎ)・冬は柊。楸ってアカメガシワのことなんですね。 【インターバル速歩で 気持ちもシャン】 2025/11/4 1期の基礎トレが この時期に役立つ筈なんです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #インターバル速歩 #腹筋強化 #骨盤底筋群強化 #ストレッチ #筋トレ #有酸素運動

【インターバル速歩で 気持ちもシャン】 2025/11/4 1期の基礎トレが この時期に役立つ筈なんです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #インターバル速歩 #腹筋強化 #骨盤底筋群強化 #ストレッチ #筋トレ #有酸素運動 🕊️午前は【介護予防運動教室】 ⇒午後は【サロンワーク】✨ プロボディデザイン(美容造形術)ご希望のお客様(╭☞•́ω•̀)╭☞ からの加圧トレーニングのお客様へと続きます☺️ 本日もありがとうございます🫶

🕊️午前は【介護予防運動教室】 ⇒午後は【サロンワーク】✨ プロボディデザイン(美容造形術)ご希望のお客様(╭☞•́ω•̀)╭☞ からの加圧トレーニングのお客様へと続きます☺️ 本日もありがとうございます🫶 20251106 スマイルチーム ポールウォーキング。 中央公園からいくつかの学校横を歩いて、サガジョ(相模女子大学)の100年桜🌸で折り返して中央公園へ。 お天気微妙でしたが、 なんとか大雨に降られることなく済みました😊 銀杏並木の紅葉はまだでした。 来月はまた遠征予定。 紅葉が見頃そうなところへ行く予定です。 #スマイルチーム #ポールウォーキング #健康普及活動 #健康ウォーキング #リハビリウォーキング #100年桜 #20251106

20251106 スマイルチーム ポールウォーキング。 中央公園からいくつかの学校横を歩いて、サガジョ(相模女子大学)の100年桜🌸で折り返して中央公園へ。 お天気微妙でしたが、 なんとか大雨に降られることなく済みました😊 銀杏並木の紅葉はまだでした。 来月はまた遠征予定。 紅葉が見頃そうなところへ行く予定です。 #スマイルチーム #ポールウォーキング #健康普及活動 #健康ウォーキング #リハビリウォーキング #100年桜 #20251106 今日は朝の☔で足元が悪いため予定のイベントは中止(延期に)しましたが 新幹線🚅で来た静岡の友人と西鎌倉駅から広町緑地公園の木道を登り、日蓮雨乞いの池、霊光寺を歩いて七里ヶ浜アマルフィで栗🌰のピザランチ🍕 稲村ヶ崎を通り海岸を由比ヶ浜まで歩いて鎌倉駅に。富士山🗻が海岸から見えました! 10時から3時までお喋りと13キロウォーキングを楽しみお疲れ様でした。

今日は朝の☔で足元が悪いため予定のイベントは中止(延期に)しましたが 新幹線🚅で来た静岡の友人と西鎌倉駅から広町緑地公園の木道を登り、日蓮雨乞いの池、霊光寺を歩いて七里ヶ浜アマルフィで栗🌰のピザランチ🍕 稲村ヶ崎を通り海岸を由比ヶ浜まで歩いて鎌倉駅に。富士山🗻が海岸から見えました! 10時から3時までお喋りと13キロウォーキングを楽しみお疲れ様でした。 佐久ポールウォーキング協会より 連日のPW活動〜 8日は浅科-望月地域包括支援センター/コラボの秋のPW活動。 新地コーチと地元/中西コーチも参加しての360°全方位山に囲まれた田園巡りでした。 本日9日は PW交流会とぴんころ地蔵巡り〜 交流会では会員表彰(皆勤賞 頑張ったde賞 特別賞 抽選会等)と座位ポール体操/遠藤夫妻コーチを行い 雨が止んでる間の〜ぴんころ地蔵〜迄のポールウォーク/約3km❗️ 寒さが忍び寄る信州佐久路〜‼️

佐久ポールウォーキング協会より 連日のPW活動〜 8日は浅科-望月地域包括支援センター/コラボの秋のPW活動。 新地コーチと地元/中西コーチも参加しての360°全方位山に囲まれた田園巡りでした。 本日9日は PW交流会とぴんころ地蔵巡り〜 交流会では会員表彰(皆勤賞 頑張ったde賞 特別賞 抽選会等)と座位ポール体操/遠藤夫妻コーチを行い 雨が止んでる間の〜ぴんころ地蔵〜迄のポールウォーク/約3km❗️ 寒さが忍び寄る信州佐久路〜‼️ 地元の寺社巡りウォーキング 11月の気まポ(気ままにポール歩き)は、JR阿佐ヶ谷駅に集合、荻窪駅までの“杉並北部コース“でした。暑くも寒くもなく快適なポール歩きでした。 神明宮、蓮華寺、猿田彦神社、稲荷神社、天沼八幡神社を巡りました。この中でいちばん有名な神明宮は、ちょうど七五三の時期というで賑わっていました。 蓮華寺は今回はじめて知りました。室町時代の創建で、文化財が多く所蔵されているそうです。 ちょうど荻窪音楽祭が催されている日で、荻窪タウンセブン前の空き地で、フォルクローレの演奏が行われていて、乾杯ランチのあと立ち寄って楽しみました。 ※写真は田村和史さんからもいただきました。

地元の寺社巡りウォーキング 11月の気まポ(気ままにポール歩き)は、JR阿佐ヶ谷駅に集合、荻窪駅までの“杉並北部コース“でした。暑くも寒くもなく快適なポール歩きでした。 神明宮、蓮華寺、猿田彦神社、稲荷神社、天沼八幡神社を巡りました。この中でいちばん有名な神明宮は、ちょうど七五三の時期というで賑わっていました。 蓮華寺は今回はじめて知りました。室町時代の創建で、文化財が多く所蔵されているそうです。 ちょうど荻窪音楽祭が催されている日で、荻窪タウンセブン前の空き地で、フォルクローレの演奏が行われていて、乾杯ランチのあと立ち寄って楽しみました。 ※写真は田村和史さんからもいただきました。 【㊗️ 卒寿】 15年在籍の会員さんが 90歳をむかえました #シニアポールウォーキング 嬉しい事は皆で喜びます 88歳も二人控えてます #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のボールを使うウォーキング #コグニサイズ #ポールウォーク #ノルディックウォーク

【㊗️ 卒寿】 15年在籍の会員さんが 90歳をむかえました #シニアポールウォーキング 嬉しい事は皆で喜びます 88歳も二人控えてます #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のボールを使うウォーキング #コグニサイズ #ポールウォーク #ノルディックウォーク この一週間 雨でイベントを中止(延期)にしたにもかかわらず何故か4回も広町緑地里山公園を歩くことになりました。 今日は三浦ネットのPW仲間と鎌倉駅から江の電に乗り七里ヶ浜下車。日蓮の雨乞いの池に寄り浄化センター広場でウォーミングアップ。七里出入り口から木道コースを通り緑地を降りました。 目的地は「韓の台所(焼肉店)」でした。慰労会を兼ねてのランチを開いて頂きました。いつもお店の前を車で通りすぎていたのでようやく入ることができ大満足! 夕方は金沢八景へ。今月は休みなし。働いて働いて働いて遊んで~!明日は北鎌倉。

この一週間 雨でイベントを中止(延期)にしたにもかかわらず何故か4回も広町緑地里山公園を歩くことになりました。 今日は三浦ネットのPW仲間と鎌倉駅から江の電に乗り七里ヶ浜下車。日蓮の雨乞いの池に寄り浄化センター広場でウォーミングアップ。七里出入り口から木道コースを通り緑地を降りました。 目的地は「韓の台所(焼肉店)」でした。慰労会を兼ねてのランチを開いて頂きました。いつもお店の前を車で通りすぎていたのでようやく入ることができ大満足! 夕方は金沢八景へ。今月は休みなし。働いて働いて働いて遊んで~!明日は北鎌倉。 2025健走杖【健康活力輕旅行-台北圓山站】活動花絮 🌿✨ 感謝所有參加圓山站的健走夥伴們 🙌 在微涼的秋日早晨,我們從捷運圓山站出發, 展開一場結合 歷史、文化與綠意 的城市健走之旅。 沿途欣賞古蹟與日治時期建築風格, 再走入禪意靜謐的 臨濟護國禪寺,感受歲月沉澱的平靜。 🌹 新生公園台北玫瑰園 的繽紛花色成了最浪漫的中途點, 大家拿起健走杖,邊走邊笑、邊拍照,花香與笑聲滿滿整個園區。 這一天,我們不只是健走, 更用雙腳重新發現了台北的溫度與故事。 📸 活動精彩瞬間 👉 每一張笑容、每一步腳印, 都記錄下「健康與快樂同行」的足跡。 🌈 下一站,我們將前往更多城市與山海, 邀你一起「雙杖在手,健康跟著走」! 🚶♀️🌿 #2025健走杖輕旅行 #台北圓山站 #雙杖在手健康跟著走

2025健走杖【健康活力輕旅行-台北圓山站】活動花絮 🌿✨ 感謝所有參加圓山站的健走夥伴們 🙌 在微涼的秋日早晨,我們從捷運圓山站出發, 展開一場結合 歷史、文化與綠意 的城市健走之旅。 沿途欣賞古蹟與日治時期建築風格, 再走入禪意靜謐的 臨濟護國禪寺,感受歲月沉澱的平靜。 🌹 新生公園台北玫瑰園 的繽紛花色成了最浪漫的中途點, 大家拿起健走杖,邊走邊笑、邊拍照,花香與笑聲滿滿整個園區。 這一天,我們不只是健走, 更用雙腳重新發現了台北的溫度與故事。 📸 活動精彩瞬間 👉 每一張笑容、每一步腳印, 都記錄下「健康與快樂同行」的足跡。 🌈 下一站,我們將前往更多城市與山海, 邀你一起「雙杖在手,健康跟著走」! 🚶♀️🌿 #2025健走杖輕旅行 #台北圓山站 #雙杖在手健康跟著走 それぞれのスピードだから 無理しなくて良い! だから、気力と達成感が湧いてくるのよね

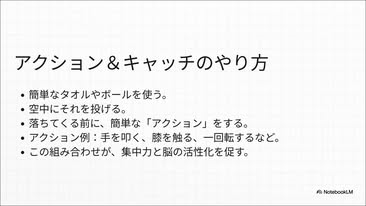

それぞれのスピードだから 無理しなくて良い! だから、気力と達成感が湧いてくるのよね 先日、岩倉市保健センターのお仕事で、「高血圧予防講座」で講師を務めてまいりました。 ここに添付の映像資料は、当日の私の話を録音し、Notebook LMという生成AIでスライドを作成しましたものです。 録音データを入れ込むだけでこの完成レベルはすごいですね! 90分の講義を6分でまとめてくれています。 しかも、私の伝えたいところを押さえています。 これはいろいろ活用の仕方はありますね! 例えば、保健センターがホームページなどで公開し、この講座に参加予定だったが用事で参加できなかった方に見ていただけますし、また一般の市民の皆さんがご覧になって興味をもってくだされば、今後の受講者数を増やしていけそうですね。 AIの活用方法はいろいろとあると思うのですが、とにかく触ってみることですね! これまでとは違った、新たな展開が起こせそうでとても楽しみです!! #岩倉市保健センター #高血圧予防 #生成AI #Notebook LM

先日、岩倉市保健センターのお仕事で、「高血圧予防講座」で講師を務めてまいりました。 ここに添付の映像資料は、当日の私の話を録音し、Notebook LMという生成AIでスライドを作成しましたものです。 録音データを入れ込むだけでこの完成レベルはすごいですね! 90分の講義を6分でまとめてくれています。 しかも、私の伝えたいところを押さえています。 これはいろいろ活用の仕方はありますね! 例えば、保健センターがホームページなどで公開し、この講座に参加予定だったが用事で参加できなかった方に見ていただけますし、また一般の市民の皆さんがご覧になって興味をもってくだされば、今後の受講者数を増やしていけそうですね。 AIの活用方法はいろいろとあると思うのですが、とにかく触ってみることですね! これまでとは違った、新たな展開が起こせそうでとても楽しみです!! #岩倉市保健センター #高血圧予防 #生成AI #Notebook LM 2年毎の社員旅行。今回は過去1の参加人数。全額会社負担で、研修とコミュニケーションがテーマです。昨日は有馬温泉、そして2日目はUSJに!班に別れて行動。歩き疲れてクタクタです(^^) 社員旅行や宴会など、時代と逆行しているようですが、若手は皆参加しているし、楽しんでいるみたい。

2年毎の社員旅行。今回は過去1の参加人数。全額会社負担で、研修とコミュニケーションがテーマです。昨日は有馬温泉、そして2日目はUSJに!班に別れて行動。歩き疲れてクタクタです(^^) 社員旅行や宴会など、時代と逆行しているようですが、若手は皆参加しているし、楽しんでいるみたい。 本日は、柏の葉公園を歩きました。 風もなく暖かく優しいお天道様の光に包まれて、気持ち良く歩きました

本日は、柏の葉公園を歩きました。 風もなく暖かく優しいお天道様の光に包まれて、気持ち良く歩きました 朝霞けやきウォークに参加しました。 NPO法人NORDICあさか主催のウォーキングイベントは今回10回目になります。いちどぜひ参加してみたいと思っていました。代表の河内(かわち)さんがリーダーシップを発揮して、日頃から地域での活動や人材育成に力を入れてこられました。 快晴のもと、黄葉が見頃のけやき並木のコースがすばらしく、気持ちよく歩きました。終了後朝霞駅近くの中華屋で乾杯しました。

朝霞けやきウォークに参加しました。 NPO法人NORDICあさか主催のウォーキングイベントは今回10回目になります。いちどぜひ参加してみたいと思っていました。代表の河内(かわち)さんがリーダーシップを発揮して、日頃から地域での活動や人材育成に力を入れてこられました。 快晴のもと、黄葉が見頃のけやき並木のコースがすばらしく、気持ちよく歩きました。終了後朝霞駅近くの中華屋で乾杯しました。 【インターバル速歩 充実して来ました】 2025/11/18 昨年までは 「インターバル速歩もどき」 今年度は #熟年大学の 「#インターバル速歩トレーニング」 スペシャルイベントとして2回 開催した結果が定例会に少しづつ現れました! 歩行力差がある中で 置いてきぼりが出ないように 調整は欠かせません。 できる範囲で皆が一生懸命です。 頑張った後は誰もが笑顔♥ 正当「IWT」皆でやって良かった! #船穂ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング

【インターバル速歩 充実して来ました】 2025/11/18 昨年までは 「インターバル速歩もどき」 今年度は #熟年大学の 「#インターバル速歩トレーニング」 スペシャルイベントとして2回 開催した結果が定例会に少しづつ現れました! 歩行力差がある中で 置いてきぼりが出ないように 調整は欠かせません。 できる範囲で皆が一生懸命です。 頑張った後は誰もが笑顔♥ 正当「IWT」皆でやって良かった! #船穂ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング 書籍が店頭に並びだしました。出版社から頂いた写真の中で、一番数並べていただいている店舗(ジュンク堂吉祥寺店)になります。 書店に並ぶのは何とも言えない感情があります。感謝です<m(__)m> #100年企業変化のしくみ

書籍が店頭に並びだしました。出版社から頂いた写真の中で、一番数並べていただいている店舗(ジュンク堂吉祥寺店)になります。 書店に並ぶのは何とも言えない感情があります。感謝です<m(__)m> #100年企業変化のしくみ 本日、佐久市の市民大学 【創錬の森市民大学】の皆さんが、 市内施設見学としてシナノにご来社されました! シナノ創業100余年の歩みや モノづくりへの想い、お客様目線の商品開発、挑戦しているコト等々、お話しさせていただきました👩🏻🏫📖 また、皆さんの健康づくりの一貫として、 ポールウォーキングをご紹介させていただき、 実際に、近くの公園までポールウォーキングも行いました🏃♀️💨 すでに”マイポール”をお持ちの方もいらっしゃれば、”初めて”の方もいらっしゃり、皆さん和気あいあいと体験されておりました! 撮影していても、 ウォーキングポールを持つ前の姿勢、 →持ち始めてすぐの姿勢、 →慣れてきた頃の姿勢、 どんどん背筋が伸び、シャキッとした姿勢で グングン歩かれる様子が見てとれて、とっても素晴らしかったです👏👏 そして何より、皆さんお元気で、 こちらまでパワーをいただきました☺️🙌 今後の活動も健康にお気をつけて、がんばってください!