ポールウォーカーにとっては嬉しい研究報告「5,001~7,500歩の歩行は、脳内のタウ蓄積を抑えることで、アルツハイマー病を予防する」と、マインドキャプションの最新研究報告、下畑先生の最新医学情報が、今月お届けする関連学術ニュースです。

1.2025年11月の活動状況

・杉浦 伸郎さんの投稿

今日は多世代交流イベントの一環で、地元ゴールドクレストスタジアムにて「歩くサッカー」に参戦。 ウォーキングサッカーの主なルールは、走らないこと、接触プレーをしないこと(ボール保持は6秒まで)、おへその上以上はボールを上げないことです。この「走らないこと」というのが、とっても難しいのです。また歩数計をつけてチーム全員の合計が加算(1000歩1点として)されるので最後まで勝敗がわからないのも面白い。 楽しんでいるうちに歩数も稼いで運動になちゃった、、、的な健康づくりって、やはり良いですね。

今日は多世代交流イベントの一環で、地元ゴールドクレストスタジアムにて「歩くサッカー」に参戦。 ウォーキングサッカーの主なルールは、走らないこと、接触プレーをしないこと(ボール保持は6秒まで)、おへその上以上はボールを上げないことです。この「走らないこと」というのが、とっても難しいのです。また歩数計をつけてチーム全員の合計が加算(1000歩1点として)されるので最後まで勝敗がわからないのも面白い。 楽しんでいるうちに歩数も稼いで運動になちゃった、、、的な健康づくりって、やはり良いですね。

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

#船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #自分のペースでしっかり歩き 2025/10/23 #県立行田公園木曜コース 2025/11/1 #海老川ロード土曜コース #インターバルウォーキング どちらも良い姿勢 良い歩きで良いお顔になってきます

#船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #自分のペースでしっかり歩き 2025/10/23 #県立行田公園木曜コース 2025/11/1 #海老川ロード土曜コース #インターバルウォーキング どちらも良い姿勢 良い歩きで良いお顔になってきます

・中村 理さんの投稿

佐久ポールウォーキング協会より 12月PW駒場例会でした。 秋🍂色満開の公園〜牧場散策〜 3週間ぶりのせいか歩きたくてウズウズしてる参加者の皆様が勢揃い〜! 本日の結果で次週「PW交流会」で皆勤賞表彰が決まりました。 どなたが貰うのか楽しみです。 表彰式後は〜ぴんころ地蔵さん巡り〜のポールウォーク予定です。

佐久ポールウォーキング協会より 12月PW駒場例会でした。 秋🍂色満開の公園〜牧場散策〜 3週間ぶりのせいか歩きたくてウズウズしてる参加者の皆様が勢揃い〜! 本日の結果で次週「PW交流会」で皆勤賞表彰が決まりました。 どなたが貰うのか楽しみです。 表彰式後は〜ぴんころ地蔵さん巡り〜のポールウォーク予定です。

・田村 芙美子さんの投稿

前日の登山の疲れも忘れて今日はいつもの広町緑地公園。転倒打身の腕が少し痛むのはまだ神経が生きている証拠。 素晴らしい秋晴れの風のない1日。ストレッチ・筋トレの後は一番ゆっくりのメンバーさんにあわせて思いやりポールウォーキング。 普段見落としている足元の小さな植物をたくさん発見しました。 ストレッチタイムは後継者育成を目論み順番に指名。 大榎まで往復しました。木へんに夏は榎・春は椿。 木へんに秋は楸(ひさぎ)・冬は柊。楸ってアカメガシワのことなんですね。

前日の登山の疲れも忘れて今日はいつもの広町緑地公園。転倒打身の腕が少し痛むのはまだ神経が生きている証拠。 素晴らしい秋晴れの風のない1日。ストレッチ・筋トレの後は一番ゆっくりのメンバーさんにあわせて思いやりポールウォーキング。 普段見落としている足元の小さな植物をたくさん発見しました。 ストレッチタイムは後継者育成を目論み順番に指名。 大榎まで往復しました。木へんに夏は榎・春は椿。 木へんに秋は楸(ひさぎ)・冬は柊。楸ってアカメガシワのことなんですね。

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

【インターバル速歩で 気持ちもシャン】 2025/11/4 1期の基礎トレが この時期に役立つ筈なんです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #インターバル速歩 #腹筋強化 #骨盤底筋群強化 #ストレッチ #筋トレ #有酸素運動

【インターバル速歩で 気持ちもシャン】 2025/11/4 1期の基礎トレが この時期に役立つ筈なんです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #インターバル速歩 #腹筋強化 #骨盤底筋群強化 #ストレッチ #筋トレ #有酸素運動

・遠藤 恵子さんの投稿

🕊️午前は【介護予防運動教室】 ⇒午後は【サロンワーク】✨ プロボディデザイン(美容造形術)ご希望のお客様(╭☞•́ω•̀)╭☞ からの加圧トレーニングのお客様へと続きます☺️ 本日もありがとうございます🫶

🕊️午前は【介護予防運動教室】 ⇒午後は【サロンワーク】✨ プロボディデザイン(美容造形術)ご希望のお客様(╭☞•́ω•̀)╭☞ からの加圧トレーニングのお客様へと続きます☺️ 本日もありがとうございます🫶

・スマイルチームさんの投稿

20251106 スマイルチーム ポールウォーキング。 中央公園からいくつかの学校横を歩いて、サガジョ(相模女子大学)の100年桜🌸で折り返して中央公園へ。 お天気微妙でしたが、 なんとか大雨に降られることなく済みました😊 銀杏並木の紅葉はまだでした。 来月はまた遠征予定。 紅葉が見頃そうなところへ行く予定です。 #スマイルチーム #ポールウォーキング #健康普及活動 #健康ウォーキング #リハビリウォーキング #100年桜 #20251106

20251106 スマイルチーム ポールウォーキング。 中央公園からいくつかの学校横を歩いて、サガジョ(相模女子大学)の100年桜🌸で折り返して中央公園へ。 お天気微妙でしたが、 なんとか大雨に降られることなく済みました😊 銀杏並木の紅葉はまだでした。 来月はまた遠征予定。 紅葉が見頃そうなところへ行く予定です。 #スマイルチーム #ポールウォーキング #健康普及活動 #健康ウォーキング #リハビリウォーキング #100年桜 #20251106

・田村 芙美子さんの投稿

今日は朝の☔で足元が悪いため予定のイベントは中止(延期に)しましたが 新幹線🚅で来た静岡の友人と西鎌倉駅から広町緑地公園の木道を登り、日蓮雨乞いの池、霊光寺を歩いて七里ヶ浜アマルフィで栗🌰のピザランチ🍕 稲村ヶ崎を通り海岸を由比ヶ浜まで歩いて鎌倉駅に。富士山🗻が海岸から見えました! 10時から3時までお喋りと13キロウォーキングを楽しみお疲れ様でした。

今日は朝の☔で足元が悪いため予定のイベントは中止(延期に)しましたが 新幹線🚅で来た静岡の友人と西鎌倉駅から広町緑地公園の木道を登り、日蓮雨乞いの池、霊光寺を歩いて七里ヶ浜アマルフィで栗🌰のピザランチ🍕 稲村ヶ崎を通り海岸を由比ヶ浜まで歩いて鎌倉駅に。富士山🗻が海岸から見えました! 10時から3時までお喋りと13キロウォーキングを楽しみお疲れ様でした。

・中村 理さんの投稿

佐久ポールウォーキング協会より 連日のPW活動〜 8日は浅科-望月地域包括支援センター/コラボの秋のPW活動。 新地コーチと地元/中西コーチも参加しての360°全方位山に囲まれた田園巡りでした。 本日9日は PW交流会とぴんころ地蔵巡り〜 交流会では会員表彰(皆勤賞 頑張ったde賞 特別賞 抽選会等)と座位ポール体操/遠藤夫妻コーチを行い 雨が止んでる間の〜ぴんころ地蔵〜迄のポールウォーク/約3km❗️ 寒さが忍び寄る信州佐久路〜‼️

佐久ポールウォーキング協会より 連日のPW活動〜 8日は浅科-望月地域包括支援センター/コラボの秋のPW活動。 新地コーチと地元/中西コーチも参加しての360°全方位山に囲まれた田園巡りでした。 本日9日は PW交流会とぴんころ地蔵巡り〜 交流会では会員表彰(皆勤賞 頑張ったde賞 特別賞 抽選会等)と座位ポール体操/遠藤夫妻コーチを行い 雨が止んでる間の〜ぴんころ地蔵〜迄のポールウォーク/約3km❗️ 寒さが忍び寄る信州佐久路〜‼️

・校條 諭さんの投稿

地元の寺社巡りウォーキング 11月の気まポ(気ままにポール歩き)は、JR阿佐ヶ谷駅に集合、荻窪駅までの“杉並北部コース“でした。暑くも寒くもなく快適なポール歩きでした。 神明宮、蓮華寺、猿田彦神社、稲荷神社、天沼八幡神社を巡りました。この中でいちばん有名な神明宮は、ちょうど七五三の時期というで賑わっていました。 蓮華寺は今回はじめて知りました。室町時代の創建で、文化財が多く所蔵されているそうです。 ちょうど荻窪音楽祭が催されている日で、荻窪タウンセブン前の空き地で、フォルクローレの演奏が行われていて、乾杯ランチのあと立ち寄って楽しみました。 ※写真は田村和史さんからもいただきました。

地元の寺社巡りウォーキング 11月の気まポ(気ままにポール歩き)は、JR阿佐ヶ谷駅に集合、荻窪駅までの“杉並北部コース“でした。暑くも寒くもなく快適なポール歩きでした。 神明宮、蓮華寺、猿田彦神社、稲荷神社、天沼八幡神社を巡りました。この中でいちばん有名な神明宮は、ちょうど七五三の時期というで賑わっていました。 蓮華寺は今回はじめて知りました。室町時代の創建で、文化財が多く所蔵されているそうです。 ちょうど荻窪音楽祭が催されている日で、荻窪タウンセブン前の空き地で、フォルクローレの演奏が行われていて、乾杯ランチのあと立ち寄って楽しみました。 ※写真は田村和史さんからもいただきました。

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

【㊗️ 卒寿】 15年在籍の会員さんが 90歳をむかえました #シニアポールウォーキング 嬉しい事は皆で喜びます 88歳も二人控えてます #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のボールを使うウォーキング #コグニサイズ #ポールウォーク #ノルディックウォーク

【㊗️ 卒寿】 15年在籍の会員さんが 90歳をむかえました #シニアポールウォーキング 嬉しい事は皆で喜びます 88歳も二人控えてます #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のボールを使うウォーキング #コグニサイズ #ポールウォーク #ノルディックウォーク

・田村 芙美子さんの投稿

この一週間 雨でイベントを中止(延期)にしたにもかかわらず何故か4回も広町緑地里山公園を歩くことになりました。 今日は三浦ネットのPW仲間と鎌倉駅から江の電に乗り七里ヶ浜下車。日蓮の雨乞いの池に寄り浄化センター広場でウォーミングアップ。七里出入り口から木道コースを通り緑地を降りました。 目的地は「韓の台所(焼肉店)」でした。慰労会を兼ねてのランチを開いて頂きました。いつもお店の前を車で通りすぎていたのでようやく入ることができ大満足! 夕方は金沢八景へ。今月は休みなし。働いて働いて働いて遊んで~!明日は北鎌倉。

この一週間 雨でイベントを中止(延期)にしたにもかかわらず何故か4回も広町緑地里山公園を歩くことになりました。 今日は三浦ネットのPW仲間と鎌倉駅から江の電に乗り七里ヶ浜下車。日蓮の雨乞いの池に寄り浄化センター広場でウォーミングアップ。七里出入り口から木道コースを通り緑地を降りました。 目的地は「韓の台所(焼肉店)」でした。慰労会を兼ねてのランチを開いて頂きました。いつもお店の前を車で通りすぎていたのでようやく入ることができ大満足! 夕方は金沢八景へ。今月は休みなし。働いて働いて働いて遊んで~!明日は北鎌倉。

・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿

2025健走杖【健康活力輕旅行-台北圓山站】活動花絮 🌿✨ 感謝所有參加圓山站的健走夥伴們 🙌 在微涼的秋日早晨,我們從捷運圓山站出發, 展開一場結合 歷史、文化與綠意 的城市健走之旅。 沿途欣賞古蹟與日治時期建築風格, 再走入禪意靜謐的 臨濟護國禪寺,感受歲月沉澱的平靜。 🌹 新生公園台北玫瑰園 的繽紛花色成了最浪漫的中途點, 大家拿起健走杖,邊走邊笑、邊拍照,花香與笑聲滿滿整個園區。 這一天,我們不只是健走, 更用雙腳重新發現了台北的溫度與故事。 📸 活動精彩瞬間 👉 每一張笑容、每一步腳印, 都記錄下「健康與快樂同行」的足跡。 🌈 下一站,我們將前往更多城市與山海, 邀你一起「雙杖在手,健康跟著走」! 🚶♀️🌿 #2025健走杖輕旅行 #台北圓山站 #雙杖在手健康跟著走

2025健走杖【健康活力輕旅行-台北圓山站】活動花絮 🌿✨ 感謝所有參加圓山站的健走夥伴們 🙌 在微涼的秋日早晨,我們從捷運圓山站出發, 展開一場結合 歷史、文化與綠意 的城市健走之旅。 沿途欣賞古蹟與日治時期建築風格, 再走入禪意靜謐的 臨濟護國禪寺,感受歲月沉澱的平靜。 🌹 新生公園台北玫瑰園 的繽紛花色成了最浪漫的中途點, 大家拿起健走杖,邊走邊笑、邊拍照,花香與笑聲滿滿整個園區。 這一天,我們不只是健走, 更用雙腳重新發現了台北的溫度與故事。 📸 活動精彩瞬間 👉 每一張笑容、每一步腳印, 都記錄下「健康與快樂同行」的足跡。 🌈 下一站,我們將前往更多城市與山海, 邀你一起「雙杖在手,健康跟著走」! 🚶♀️🌿 #2025健走杖輕旅行 #台北圓山站 #雙杖在手健康跟著走

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

それぞれのスピードだから 無理しなくて良い! だから、気力と達成感が湧いてくるのよね

それぞれのスピードだから 無理しなくて良い! だから、気力と達成感が湧いてくるのよね

・長谷川 弘道さんの投稿

先日、岩倉市保健センターのお仕事で、「高血圧予防講座」で講師を務めてまいりました。 ここに添付の映像資料は、当日の私の話を録音し、Notebook LMという生成AIでスライドを作成しましたものです。 録音データを入れ込むだけでこの完成レベルはすごいですね! 90分の講義を6分でまとめてくれています。 しかも、私の伝えたいところを押さえています。 これはいろいろ活用の仕方はありますね! 例えば、保健センターがホームページなどで公開し、この講座に参加予定だったが用事で参加できなかった方に見ていただけますし、また一般の市民の皆さんがご覧になって興味をもってくだされば、今後の受講者数を増やしていけそうですね。 AIの活用方法はいろいろとあると思うのですが、とにかく触ってみることですね! これまでとは違った、新たな展開が起こせそうでとても楽しみです!! #岩倉市保健センター #高血圧予防 #生成AI #Notebook LM

先日、岩倉市保健センターのお仕事で、「高血圧予防講座」で講師を務めてまいりました。 ここに添付の映像資料は、当日の私の話を録音し、Notebook LMという生成AIでスライドを作成しましたものです。 録音データを入れ込むだけでこの完成レベルはすごいですね! 90分の講義を6分でまとめてくれています。 しかも、私の伝えたいところを押さえています。 これはいろいろ活用の仕方はありますね! 例えば、保健センターがホームページなどで公開し、この講座に参加予定だったが用事で参加できなかった方に見ていただけますし、また一般の市民の皆さんがご覧になって興味をもってくだされば、今後の受講者数を増やしていけそうですね。 AIの活用方法はいろいろとあると思うのですが、とにかく触ってみることですね! これまでとは違った、新たな展開が起こせそうでとても楽しみです!! #岩倉市保健センター #高血圧予防 #生成AI #Notebook LM

・柳澤 光宏さんの投稿

2年毎の社員旅行。今回は過去1の参加人数。全額会社負担で、研修とコミュニケーションがテーマです。昨日は有馬温泉、そして2日目はUSJに!班に別れて行動。歩き疲れてクタクタです(^^) 社員旅行や宴会など、時代と逆行しているようですが、若手は皆参加しているし、楽しんでいるみたい。

2年毎の社員旅行。今回は過去1の参加人数。全額会社負担で、研修とコミュニケーションがテーマです。昨日は有馬温泉、そして2日目はUSJに!班に別れて行動。歩き疲れてクタクタです(^^) 社員旅行や宴会など、時代と逆行しているようですが、若手は皆参加しているし、楽しんでいるみたい。

・森川 まことさんの投稿

本日は、柏の葉公園を歩きました。 風もなく暖かく優しいお天道様の光に包まれて、気持ち良く歩きました

本日は、柏の葉公園を歩きました。 風もなく暖かく優しいお天道様の光に包まれて、気持ち良く歩きました

・校條 諭さんの投稿

朝霞けやきウォークに参加しました。 NPO法人NORDICあさか主催のウォーキングイベントは今回10回目になります。いちどぜひ参加してみたいと思っていました。代表の河内(かわち)さんがリーダーシップを発揮して、日頃から地域での活動や人材育成に力を入れてこられました。 快晴のもと、黄葉が見頃のけやき並木のコースがすばらしく、気持ちよく歩きました。終了後朝霞駅近くの中華屋で乾杯しました。

朝霞けやきウォークに参加しました。 NPO法人NORDICあさか主催のウォーキングイベントは今回10回目になります。いちどぜひ参加してみたいと思っていました。代表の河内(かわち)さんがリーダーシップを発揮して、日頃から地域での活動や人材育成に力を入れてこられました。 快晴のもと、黄葉が見頃のけやき並木のコースがすばらしく、気持ちよく歩きました。終了後朝霞駅近くの中華屋で乾杯しました。

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

【インターバル速歩 充実して来ました】 2025/11/18 昨年までは 「インターバル速歩もどき」 今年度は #熟年大学の 「#インターバル速歩トレーニング」 スペシャルイベントとして2回 開催した結果が定例会に少しづつ現れました! 歩行力差がある中で 置いてきぼりが出ないように 調整は欠かせません。 できる範囲で皆が一生懸命です。 頑張った後は誰もが笑顔♥ 正当「IWT」皆でやって良かった! #船穂ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング

【インターバル速歩 充実して来ました】 2025/11/18 昨年までは 「インターバル速歩もどき」 今年度は #熟年大学の 「#インターバル速歩トレーニング」 スペシャルイベントとして2回 開催した結果が定例会に少しづつ現れました! 歩行力差がある中で 置いてきぼりが出ないように 調整は欠かせません。 できる範囲で皆が一生懸命です。 頑張った後は誰もが笑顔♥ 正当「IWT」皆でやって良かった! #船穂ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング

・柳澤 光宏さんの投稿

書籍が店頭に並びだしました。出版社から頂いた写真の中で、一番数並べていただいている店舗(ジュンク堂吉祥寺店)になります。 書店に並ぶのは何とも言えない感情があります。感謝です<m(__)m> #100年企業変化のしくみ

書籍が店頭に並びだしました。出版社から頂いた写真の中で、一番数並べていただいている店舗(ジュンク堂吉祥寺店)になります。 書店に並ぶのは何とも言えない感情があります。感謝です<m(__)m> #100年企業変化のしくみ

・株式会社シナノ(sinano)さんの投稿

本日、佐久市の市民大学 【創錬の森市民大学】の皆さんが、 市内施設見学としてシナノにご来社されました! シナノ創業100余年の歩みや モノづくりへの想い、お客様目線の商品開発、挑戦しているコト等々、お話しさせていただきました👩🏻🏫📖 また、皆さんの健康づくりの一貫として、 ポールウォーキングをご紹介させていただき、 実際に、近くの公園までポールウォーキングも行いました🏃♀️💨 すでに”マイポール”をお持ちの方もいらっしゃれば、”初めて”の方もいらっしゃり、皆さん和気あいあいと体験されておりました! 撮影していても、 ウォーキングポールを持つ前の姿勢、 →持ち始めてすぐの姿勢、 →慣れてきた頃の姿勢、 どんどん背筋が伸び、シャキッとした姿勢で グングン歩かれる様子が見てとれて、とっても素晴らしかったです👏👏 そして何より、皆さんお元気で、 こちらまでパワーをいただきました☺️🙌 今後の活動も健康にお気をつけて、がんばってください!

本日、佐久市の市民大学 【創錬の森市民大学】の皆さんが、 市内施設見学としてシナノにご来社されました! シナノ創業100余年の歩みや モノづくりへの想い、お客様目線の商品開発、挑戦しているコト等々、お話しさせていただきました👩🏻🏫📖 また、皆さんの健康づくりの一貫として、 ポールウォーキングをご紹介させていただき、 実際に、近くの公園までポールウォーキングも行いました🏃♀️💨 すでに”マイポール”をお持ちの方もいらっしゃれば、”初めて”の方もいらっしゃり、皆さん和気あいあいと体験されておりました! 撮影していても、 ウォーキングポールを持つ前の姿勢、 →持ち始めてすぐの姿勢、 →慣れてきた頃の姿勢、 どんどん背筋が伸び、シャキッとした姿勢で グングン歩かれる様子が見てとれて、とっても素晴らしかったです👏👏 そして何より、皆さんお元気で、 こちらまでパワーをいただきました☺️🙌 今後の活動も健康にお気をつけて、がんばってください!

・田村 芙美子さんの投稿

大榎の枝にぶる下がっているのは・・・続いて女子若組の木登りが始まりました🎶 秋日和の広町緑地公園は元気学校の校條さん率いる気まポグループと北鎌倉コアクループ、そして西鎌倉・腰越PWグループの皆さんと合同の里山ポール歩きの会。 前回雨天中止の振替イベントに15名参加してくださいました。初顔合わせの方々とは思えない程感動的思いやり深いメンバー揃いでした。皆さんに感謝です。

大榎の枝にぶる下がっているのは・・・続いて女子若組の木登りが始まりました🎶 秋日和の広町緑地公園は元気学校の校條さん率いる気まポグループと北鎌倉コアクループ、そして西鎌倉・腰越PWグループの皆さんと合同の里山ポール歩きの会。 前回雨天中止の振替イベントに15名参加してくださいました。初顔合わせの方々とは思えない程感動的思いやり深いメンバー揃いでした。皆さんに感謝です。

・校條諭さんの投稿

鎌倉広町緑地でポール歩き

鎌倉広町緑地でポール歩き

田村芙美子さんが企画してくださった広町緑地ツアー、快晴に恵まれて充実したとっても楽しいウォーキングでした。

田村さんは、2年前くらいまでやっていた杉ポ=杉並ポール歩きの会の講師としてお世話になっていました。日本ポールウォーキング協会マスターコーチプロとして、湘南や都内で忙しい日々を送っておられます。

広町緑地は10年前(2015年)に開園した鎌倉の新名所です。地元以外ではまだあまり知られてないように思います。公園としては新しいですが、もともと48ヘクタールもある里山でした。そこに宅地開発の計画がもちあがったのですが、ねばりづよい反対運動により、市が買い取ることになり、公園として整備されました。

私は、およそ50年前に、この緑地のすぐ近くのアパートに住んでいたのですが、目の前にこんもりした山があるのは知っていたものの、中に入ったことはありませんでした。

田村さんのはからいで、今もあるアパートの前まで行ってみました。ここから鎌倉市内の梶原山にあった野村総研本社・鎌倉研究本部に通っていました。当初バイク(ダックスホンダ)で、のちにシビックで。

緑地内は、コースにもよりますが、楽なコースでも多少アップダウンがあります。そのおかげか、翌日の今日はいつもより軽快に歩けました。田村さんに心から感謝です。

・江原 健次さんの投稿

【経営者として、研修に立ち会う中で感じていること】 最近、ピラティスの研修に立ち会う機会が本当に多くなりました。 その中で、経営者という立場から強く感じることがあります。 それは、 どうしても “動きそのもの” にフォーカスが寄りすぎてしまっている点です。 もちろん、 正しいフォームを学ぶことや解剖学を理解することは欠かせません。 ただ、現場で結果を出し、長く活躍できるインストラクターを育てるためには、 もう少し“広い視点”が必要だと感じています。 具体的には、 運動生理学の基礎 栄養に関する理解 身体づくりの全体像 クライアントの変化を生む理論背景 こういった部分です。 私自身、これまでに学んできたことや経験してきたことを、 研修や教材の中に少しずつ盛り込みながら、 現場で即戦力として活躍できる人材が育つようサポートしています。 そして、もうひとつ大切だと感じているのは “運営や営業の視点”をインストラクター側にも伝えることです。 現場のオペレーション 事業としての流れ 長期的にスタジオを成長させるための考え方 こうした部分を少しずつ理解してもらうことで、 個のスキルだけでなく、 スタジオ全体が継続的に伸びていく仕組みができると思っています。 ピラティスは、動きだけで成り立つものではありません。 人材 × 運営 × 戦略 この3つが揃って初めて、本当の“事業”になります。 これからも経営者としての視点を持ちながら、 現場と一緒に、より良い形をつくっていければと思っています。

【経営者として、研修に立ち会う中で感じていること】 最近、ピラティスの研修に立ち会う機会が本当に多くなりました。 その中で、経営者という立場から強く感じることがあります。 それは、 どうしても “動きそのもの” にフォーカスが寄りすぎてしまっている点です。 もちろん、 正しいフォームを学ぶことや解剖学を理解することは欠かせません。 ただ、現場で結果を出し、長く活躍できるインストラクターを育てるためには、 もう少し“広い視点”が必要だと感じています。 具体的には、 運動生理学の基礎 栄養に関する理解 身体づくりの全体像 クライアントの変化を生む理論背景 こういった部分です。 私自身、これまでに学んできたことや経験してきたことを、 研修や教材の中に少しずつ盛り込みながら、 現場で即戦力として活躍できる人材が育つようサポートしています。 そして、もうひとつ大切だと感じているのは “運営や営業の視点”をインストラクター側にも伝えることです。 現場のオペレーション 事業としての流れ 長期的にスタジオを成長させるための考え方 こうした部分を少しずつ理解してもらうことで、 個のスキルだけでなく、 スタジオ全体が継続的に伸びていく仕組みができると思っています。 ピラティスは、動きだけで成り立つものではありません。 人材 × 運営 × 戦略 この3つが揃って初めて、本当の“事業”になります。 これからも経営者としての視点を持ちながら、 現場と一緒に、より良い形をつくっていければと思っています。

・水間 孝之さんの投稿

MC2日間セミナー無事終了しました☺️ 初日の不安と緊張も安藤名誉会長の1ポイント講義で解決し、受講生の動きは見違える効果でした‼️ 良好ですの お言葉いただきました👌

MC2日間セミナー無事終了しました☺️ 初日の不安と緊張も安藤名誉会長の1ポイント講義で解決し、受講生の動きは見違える効果でした‼️ 良好ですの お言葉いただきました👌

・田村 芙美子さんの投稿

第4日曜日は逗子PWへ出前講師です。今日はすっかり色づいた道を歩きました。いつもの公園でウォーミングアップをしたあと1段・2段ギアの違いを確認してインターバル(予定)で並木道へ。途中で見つけた小さなオレンジ色の実は豆柿。 山裾のこの辺りは3回猪が現れたそうです🐗 夕方姿を目撃した人や餌のミミズ🪱を掘った跡を沢山観た人も。

第4日曜日は逗子PWへ出前講師です。今日はすっかり色づいた道を歩きました。いつもの公園でウォーミングアップをしたあと1段・2段ギアの違いを確認してインターバル(予定)で並木道へ。途中で見つけた小さなオレンジ色の実は豆柿。 山裾のこの辺りは3回猪が現れたそうです🐗 夕方姿を目撃した人や餌のミミズ🪱を掘った跡を沢山観た人も。

・佐藤珠美さんの投稿

11月22日 佐久インターバル速歩倶楽部 臼田のコスモホールの会議室でトレーニングをする予定でしたが天気良かった事もあり急遽予定を変更し、うすだ健康館に伺いました。 うすだ健康館では佐久病院の医師や職員らと地域住民が直接対話する「佐久病院とお茶べり」を定期的に開催しています。この日のキーワードは「人と人 人と社会が 繋がり支え合う仕組み作り」私達の倶楽部活動にもピッタリな内容でした。 健康館のコンセプトの一つが「直感や感情に働きかけるアプローチ 理屈ではなく五感を通じた体験により、ついつい人が動いてしまう仕掛け作り」だそうです。 まさに私の直感で「今日はコスモホールを飛び出し健康館に行ってみよう!」その声かけに、「行きましょう!歩いて行きましょう!」とすぐに呼応してくれる素敵なうちの会員さん達♡ 倶楽部と社会が繋がりあっていることを実感できた時間でした😊

11月22日 佐久インターバル速歩倶楽部 臼田のコスモホールの会議室でトレーニングをする予定でしたが天気良かった事もあり急遽予定を変更し、うすだ健康館に伺いました。 うすだ健康館では佐久病院の医師や職員らと地域住民が直接対話する「佐久病院とお茶べり」を定期的に開催しています。この日のキーワードは「人と人 人と社会が 繋がり支え合う仕組み作り」私達の倶楽部活動にもピッタリな内容でした。 健康館のコンセプトの一つが「直感や感情に働きかけるアプローチ 理屈ではなく五感を通じた体験により、ついつい人が動いてしまう仕掛け作り」だそうです。 まさに私の直感で「今日はコスモホールを飛び出し健康館に行ってみよう!」その声かけに、「行きましょう!歩いて行きましょう!」とすぐに呼応してくれる素敵なうちの会員さん達♡ 倶楽部と社会が繋がりあっていることを実感できた時間でした😊

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

【小春日和の定例会】 2025/11/27 #インターバルウォーキング 少しづつレベルアップ 頑張りました(^o^) 行田公園周回コースは 皆が自分のペースでできる 嬉しいコース ありがとう〜 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウオーク #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ポールウォーク #ポールエクササイズ

【小春日和の定例会】 2025/11/27 #インターバルウォーキング 少しづつレベルアップ 頑張りました(^o^) 行田公園周回コースは 皆が自分のペースでできる 嬉しいコース ありがとう〜 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウオーク #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ポールウォーク #ポールエクササイズ

・スマイルチームさんの投稿

20251128 星ヶ丘ポールウォーキングteam。 ウォーキングやエクササイズの写真より、、 銀杏の写真ばっかり、、、笑 #スマイルチーム #健康普及活動 #ポールウォーキング #ウォーキングポールでエクササイズ #銀杏 #20251128 #星ヶ丘

20251128 星ヶ丘ポールウォーキングteam。 ウォーキングやエクササイズの写真より、、 銀杏の写真ばっかり、、、笑 #スマイルチーム #健康普及活動 #ポールウォーキング #ウォーキングポールでエクササイズ #銀杏 #20251128 #星ヶ丘

2.PW関連学術ニュース

2-1)前臨床アルツハイマー病における修正可能な危険因子としての身体活動

岐阜大学の下畑先生、大坂大学の宮坂先生が、この論文を紹介されています。

・よく歩く人ほどタウの蓄積が抑えられ,認知機能が守られる―5,000歩から始めるアルツハイマー病予防

**以下は、岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月7日のFB投稿です**

アルツハイマー病の予防における「運動」の重要性はこれまでも繰り返し指摘されてきましたが,その仕組みについてはよく分かっておりませんでした.Nature Medicine誌に掲載されたマサチューセッツ総合病院からの研究は,身体活動がアルツハイマー病理に及ぼす影響を,PETを用いて明らかにした意義深い報告と言えます.

アルツハイマー病の予防における「運動」の重要性はこれまでも繰り返し指摘されてきましたが,その仕組みについてはよく分かっておりませんでした.Nature Medicine誌に掲載されたマサチューセッツ総合病院からの研究は,身体活動がアルツハイマー病理に及ぼす影響を,PETを用いて明らかにした意義深い報告と言えます.

著者らはHarvard Aging Brain Studyに参加した296名の認知機能正常の高齢者を対象に,歩数計によって測定した1日の平均歩数と,アミロイドβおよびタウのPET画像を最大14年間(!)追跡しました.対象者の平均年齢は72歳で,追跡期間の中央値は約9年でした.

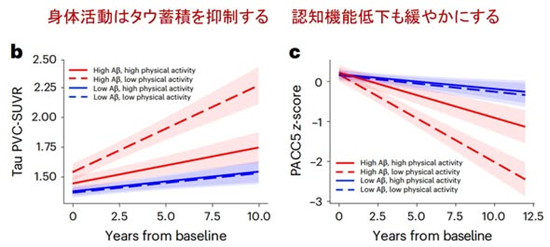

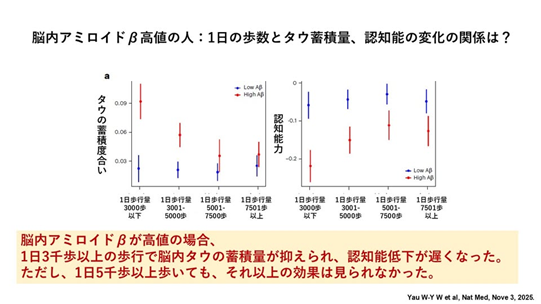

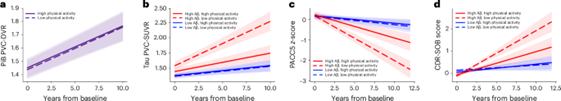

さて結果ですが,身体活動量が多い人ほど認知機能(PACC5)および日常生活機能(CDR-Sum of Boxes)の低下が遅く,特に脳内アミロイドβ高値群では,この効果がより顕著でした.具体的には,まず図1bですが,アミロイドβ高値群では,身体活動量が多いほど下側頭皮質におけるタウ蓄積の増加がより緩やかになるという交互作用効果が認められました(身体活動 × Aβ:β=−0.13,P<0.001).さらに,アミロイドβの有無に関わらず,身体活動そのものにもタウ蓄積を抑制する独立した効果がみられました(身体活動:β=−0.07,P=0.04).すなわち,「Aβ陽性であるほど運動が効きやすい」ことに加えて,「そもそも運動はタウ蓄積を抑える方向に働く」という2つの効果が存在することになります.

さらに図1cでは,アミロイドβ高値群(赤)で,身体活動が多いほど(赤実線),認知機能低下(PACC5スコア)の進行が緩やかになることが示されています(β=0.10,P<0.001).この効果はアミロイドβ低値群ではみられず,アミロイド病理が存在する段階において,身体活動が保護的に働くことが分かります.横軸をご覧いただくと,運動の効果は10年経っても認めますので非常に驚きます.

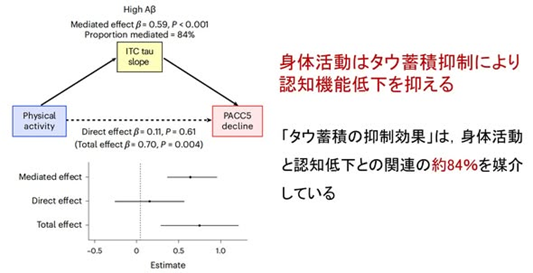

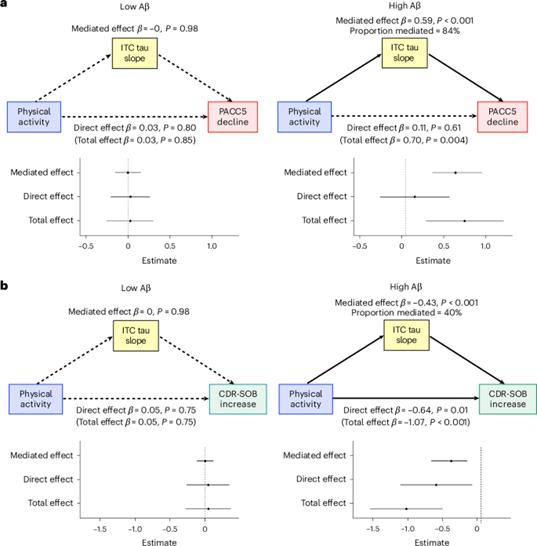

そしてもう一つ驚くのは,身体活動はアミロイドβの蓄積そのものには影響を与えず,タウ病理の進行を抑制するということです.これを明確に示しているのが媒介解析を示した図2です.身体活動量が多いほど下側頭皮質でのタウ蓄積が遅く,その結果として認知機能低下が緩やかになることが示されています.この「タウ蓄積の抑制効果」は,身体活動と認知低下との関連の約84%を媒介していました.つまり,「よく歩く人ほどタウの蓄積が抑えられ,結果として認知機能が守られる」ことが定量的に裏づけられたわけです.やはり認知機能低下に直接重要なのはタウなのだなあと思います.

さらに歩数との関係を調べると,1日5,000〜7,500歩の中等度の活動で効果が最大となり,それ以上歩いても効果は頭打ちになることが示されました.この「5,000〜7,500歩」という目標は,高齢者でも達成可能であり,アルツハイマー病予防における行動指針として実践的な意味を持つと考えられます.著者らは,この結果を踏まえ,前臨床期アルツハイマー病の進行を抑制する介入として「身体活動の増加」を提案しています.お散歩は,安上がりで,かつ強力な認知症予防と言えます.

Yau WYW, et al. Physical activity as a modifiable risk factor in preclinical Alzheimer’s disease. Nature Medicine. 2025; https://doi.org/10.1038/s41591-025-03955-6.

**以下は、大阪大学の宮坂昌之先生の2025年11月4日のFB投稿です**

かねてから、私のFBポストでは、運動不足だとアルツハイマー病のリスクが高くなるという報告があることを指摘しています。

かねてから、私のFBポストでは、運動不足だとアルツハイマー病のリスクが高くなるという報告があることを指摘しています。

https://www.facebook.com/masayuki.miyasaka.9/posts/pfbid0AvyhytkWARXJrxrEs4xC4E5FxtM3Q227Hjzx9V8wRD1DtwHTExTpF3KcCPjA1BgUl

https://www.facebook.com/masayuki.miyasaka.9/posts/pfbid02jfp9LTRnHtYxekBXgYoopCyNZu5DkHak1SQGiGxqCP6iNwvSRRpaFwM9VFP2wFXql

またFB上で、アルツハイマー病のリスクを下げると思われる「脳洗い体操」の実際についてもお示ししています。

https://www.facebook.com/masayuki.miyasaka.9/posts/pfbid0oF6VNLpBmVPfT2gfqdubXG1jMvQ3zsDo6hbK22dy9AzgavTVKrYLqStriKTHMUKFl

これまでの報告では、運動不足により脳内にアミロイドβが蓄積する傾向があり、これがアルツハイマー病のリスクを高める、とされてきました。

ところが、最新号のNature Medicineでは、アメリカの研究グループが、アミロイドβよりはタウというタンパク質の蓄積のほうが問題であり、1日3千歩以上の歩行によりタウの蓄積とそれに伴う認知機能低下をかなり防げる、という報告をしています(https://www.nature.com/articles/s41591-025-03955-6)。296人について最長14年間観察した結果です。脳内のアミロイドβやタウの量はPETで測定しています。

この研究では、歩数計で測定した歩数を用いてアミロイドβのベースラインが高かった人について調査をしていて、身体活動を積極的に行うと(=毎日一定歩数以上歩くと)認知機能の低下が遅くなることを示しています。ただし、注目すべきはアミロイドβの量ではなく、タウのほうだということです。すなわち、身体活動を増やすと、下側頭葉におけるタウの蓄積が遅くなり、これに伴い認知機能低下が遅くなることがわかりました。特に、タウ蓄積の遅延と認知機能低下の関連は、1日3,000~5,000歩の歩行ではっきりと見られ、その効果は中等度の身体活動レベル(1日5,001~7,500歩)でプラトーに達するとのことです。

この程度の運動量ならば、多くの高齢者ではなんとか可能ですね。まずはやってみましょう。

原論文

掲載誌:Nature Medicine 、Article Open access

公開日:Published: 03 November 2025

表題:Physical activity as a modifiable risk factor in preclinical Alzheimer’s disease

(和訳:前臨床アルツハイマー病における修正可能な危険因子としての身体活動)

著者:Wai-Ying Wendy Yau, Dylan R. Kirn, Jennifer S. Rabin, Michael J. Properzi, Aaron P. Schultz, Zahra Shirzadi, Kailee Palmgren, Paola Matos, Courtney Maa, Jeremy J. Pruzin, Stephanie A. Schultz, Rachel F. Buckley, Dorene M. Rentz, Keith A. Johnson, Reisa A. Sperling & Jasmeer P. Chhatwal

要旨

身体活動不足はアルツハイマー病(AD)の修正可能な危険因子として認識されているが、ヒトにおけるAD病態の進行との関係は依然として不明であり、予防試験への有効な応用が限られている。認知機能に障害のない高齢者において、歩数計で測定した歩数を用いて、ベースラインのアミロイドが高かった人において、身体活動の増加と認知機能および機能低下の遅延との間に関連性があることを実証した。重要な点は、この有益な関連性はベースラインまたは縦断的なアミロイド負荷量の低さとは関連していなかったことである。むしろ、身体活動の増加はアミロイド関連の下側頭葉タウ蓄積の遅延と関連しており、これが認知機能低下の遅延との関連性を有意に媒介していた。用量反応解析によりさらに曲線関係が明らかになり、タウ蓄積の遅延と認知機能低下との関連性は中等度の身体活動レベル(1日5,001~7,500歩)でプラトーに達することが明らかになった。これは、高齢の運動不足者にとってより達成可能な目標となる可能性がある。総合的に、私たちの研究結果は、将来の予防試験において前臨床 AD の軌跡を修正するための介入として身体活動不足をターゲットにすることを支持するものであり、さらに、アミロイド値が高く座りがちな個人を優先的に登録することで、早期 AD におけるタウ蓄積と認知機能および機能低下に対する身体活動の保護効果を実証する可能性が最大化される可能性があることを示唆しています。

図 1: ベースラインの身体活動と縦断的 Aβ、タウ、認知機能との関連。

a、線形混合効果モデルでは、ベースラインの身体活動と縦断的なAβ負荷量との間に関連がないことが明らかになった(β = −0.0006 [−0.01~0.01]、P = 0.92、n = 241)。b – d、対照的に、ベースラインの身体活動とAβ負荷量の間には、縦断的なITCタウ負荷量(b)、PACC5で測定した縦断的な認知機能(c)、およびCDR-SOBスコアで測定した縦断的な機能低下(d)に対する有意な相互作用があった。ベースラインの身体活動が高く、Aβ値が高い人(赤の実線)は、ITCタウ蓄積が遅く(β = −0.13 [−0.19 ~ −0.06]、P < 0.001、n = 172)(b)、PACC5の減少が遅く(β = 0.10 [0.05 ~ 0.16]、P < 0.001、n = 296)(c)、CDR-SOBの進行が遅い(β = −0.14 [−0.22 ~ −0.05]、P = 0.001、n = 296)(d)ことが示された。統計的有意性は両側t検定を使用して評価し、P < 0.05の場合、多重比較の調整なしで統計的に有意であると判断した。ベースラインの身体活動(1日あたりの平均歩数)とAβ負荷量は連続変数としてモデル化された。モデルの結果を視覚化するために、ベースラインの身体活動の低さと高さ、および(タウ、PACC5、CDR-SOB モデルの場合)ベースラインの Aβ 負荷の低さと高さの代表レベルに基づく推定軌道が示され、誤差帯域は推定軌道の 95% 信頼区間を表しています。身体活動の低さと高さは、平均(低、1 日 2,800 歩、高、1 日 8,700 歩)に対する相対的な -1 および +1 sd で表されます。Aβ の低さと高さは、説明のために、それぞれ Aβ 陰性(PiB PVC-DVR = 1.17)および Aβ 陽性(PiB PVC-DVR = 1.85)の参加者の平均 Aβ 負荷で表されます。それぞれの統計モデルについて、2.5 年ごとのセグメントに縦断的データを提供する参加者の数は、拡張データ表5にまとめられています。

a、線形混合効果モデルでは、ベースラインの身体活動と縦断的なAβ負荷量との間に関連がないことが明らかになった(β = −0.0006 [−0.01~0.01]、P = 0.92、n = 241)。b – d、対照的に、ベースラインの身体活動とAβ負荷量の間には、縦断的なITCタウ負荷量(b)、PACC5で測定した縦断的な認知機能(c)、およびCDR-SOBスコアで測定した縦断的な機能低下(d)に対する有意な相互作用があった。ベースラインの身体活動が高く、Aβ値が高い人(赤の実線)は、ITCタウ蓄積が遅く(β = −0.13 [−0.19 ~ −0.06]、P < 0.001、n = 172)(b)、PACC5の減少が遅く(β = 0.10 [0.05 ~ 0.16]、P < 0.001、n = 296)(c)、CDR-SOBの進行が遅い(β = −0.14 [−0.22 ~ −0.05]、P = 0.001、n = 296)(d)ことが示された。統計的有意性は両側t検定を使用して評価し、P < 0.05の場合、多重比較の調整なしで統計的に有意であると判断した。ベースラインの身体活動(1日あたりの平均歩数)とAβ負荷量は連続変数としてモデル化された。モデルの結果を視覚化するために、ベースラインの身体活動の低さと高さ、および(タウ、PACC5、CDR-SOB モデルの場合)ベースラインの Aβ 負荷の低さと高さの代表レベルに基づく推定軌道が示され、誤差帯域は推定軌道の 95% 信頼区間を表しています。身体活動の低さと高さは、平均(低、1 日 2,800 歩、高、1 日 8,700 歩)に対する相対的な -1 および +1 sd で表されます。Aβ の低さと高さは、説明のために、それぞれ Aβ 陰性(PiB PVC-DVR = 1.17)および Aβ 陽性(PiB PVC-DVR = 1.85)の参加者の平均 Aβ 負荷で表されます。それぞれの統計モデルについて、2.5 年ごとのセグメントに縦断的データを提供する参加者の数は、拡張データ表5にまとめられています。

図 2: タウの蓄積は、前臨床 AD における身体活動と認知機能/機能低下との関連を媒介しました。

a、b、ITC タウ、PACC5 ( a ) および CDR-SOB ( b ) の個々の傾きは、調整された媒介解析 ( n = 172; 縦断的なタウおよび認知データの両方を有する参加者) の線形混合効果モデルから抽出されました。身体活動 (1 日あたりの平均歩数) を予測因子、ITC タウの傾きを媒介変数、PACC5 または CDR-SOB の傾きを結果としてモデル化しました。身体活動と Aβ 負荷量は両方とも媒介モデルで連続変数としてモデル化されました。調整解析では、Aβ 負荷量の低レベルと高レベルは、それぞれ Aβ 陰性 (PiB PVC-DVR = 1.17) および Aβ 陽性 (PiB PVC-DVR = 1.85) の参加者の平均 Aβ 負荷量で表されました。統計的検定は、10,000回のシミュレーションに基づく準ベイジアンモンテカルロ法を用いて実施され、推定値と95%信頼区間を算出した。両側検定でP < 0.05の場合、多重比較の調整なしで統計的に有意と判断された。結果は、ベースラインのAβ負荷レベルが高い場合、ITCタウ蓄積の遅延が、身体活動の増加とPACC5の低下の遅延との関連を完全に媒介し(β = 0.59 [0.32 ~ 0.91]、P < 0.001、84%が媒介)、身体活動の増加とCDR-SOBの進行の遅延との関連を部分的に媒介することを示した(β = −0.43 [−0.71 ~ −0.20]、P < 0.001、40%が媒介)(b)。ベースラインのAβ負荷量が低かった被験者では、PACC5の低下(総効果:β = 0.03 [-0.27 ~ 0.31]、P = 0.85;媒介効果:β = -0.002 [-0.16 ~ 0.15]、P = 0.98)およびCDR-SOBの進行(総効果:β = 0.05 [-0.28 ~ 0.37]、P = 0.75;媒介効果:β = 0.001 [-0.11 ~ 0.12]、P = 0.98)に対する身体活動の有意な全体的効果および媒介効果は認められなかった。エラーバーは、推定された媒介効果、直接効果、および全体的効果の95%信頼区間を表す。

a、b、ITC タウ、PACC5 ( a ) および CDR-SOB ( b ) の個々の傾きは、調整された媒介解析 ( n = 172; 縦断的なタウおよび認知データの両方を有する参加者) の線形混合効果モデルから抽出されました。身体活動 (1 日あたりの平均歩数) を予測因子、ITC タウの傾きを媒介変数、PACC5 または CDR-SOB の傾きを結果としてモデル化しました。身体活動と Aβ 負荷量は両方とも媒介モデルで連続変数としてモデル化されました。調整解析では、Aβ 負荷量の低レベルと高レベルは、それぞれ Aβ 陰性 (PiB PVC-DVR = 1.17) および Aβ 陽性 (PiB PVC-DVR = 1.85) の参加者の平均 Aβ 負荷量で表されました。統計的検定は、10,000回のシミュレーションに基づく準ベイジアンモンテカルロ法を用いて実施され、推定値と95%信頼区間を算出した。両側検定でP < 0.05の場合、多重比較の調整なしで統計的に有意と判断された。結果は、ベースラインのAβ負荷レベルが高い場合、ITCタウ蓄積の遅延が、身体活動の増加とPACC5の低下の遅延との関連を完全に媒介し(β = 0.59 [0.32 ~ 0.91]、P < 0.001、84%が媒介)、身体活動の増加とCDR-SOBの進行の遅延との関連を部分的に媒介することを示した(β = −0.43 [−0.71 ~ −0.20]、P < 0.001、40%が媒介)(b)。ベースラインのAβ負荷量が低かった被験者では、PACC5の低下(総効果:β = 0.03 [-0.27 ~ 0.31]、P = 0.85;媒介効果:β = -0.002 [-0.16 ~ 0.15]、P = 0.98)およびCDR-SOBの進行(総効果:β = 0.05 [-0.28 ~ 0.37]、P = 0.75;媒介効果:β = 0.001 [-0.11 ~ 0.12]、P = 0.98)に対する身体活動の有意な全体的効果および媒介効果は認められなかった。エラーバーは、推定された媒介効果、直接効果、および全体的効果の95%信頼区間を表す。

図3: 前臨床ADにおける身体活動レベルとタウおよび認知機能の変化。

a – c、ITC タウ ( n = 172) ( a )、PACC5 ( b )、CDR-SOB ( c ) について抽出した傾き (PACC5 および CDR-SOB、n = 296) を使用して、線形回帰モデルによりベースラインの身体活動レベル (順序) と Aβ 負荷量 (連続) の相互作用効果を調べました。身体活動レベル (順序) は、非活動 (≤3,000 歩)、低活動 (3,001–5,000 歩)、中活動 (5,001–7,500 歩)、活動 (≥7,501 歩) と定義されました。タウ、PACC5、CDR-SOB 解析に含まれる各身体活動サブグループの人数は、拡張データ表1にまとめられています。Aβ 負荷量は連続変数としてモデル化されました。説明のために、低 Aβ および高 Aβ は、それぞれ Aβ 陰性 (PiB PVC-DVR = 1.17) および Aβ 陽性 (PiB PVC-DVR = 1.85) の参加者の平均 Aβ 負荷量で表されます。エラー バーは、低 Aβ 負荷量および高 Aβ 負荷量の代表的なレベルにおける身体活動レベルがタウおよび認知機能の傾きに及ぼす推定影響の 95% 信頼区間を表します。結果は、ベースライン Aβではタウ蓄積および認知機能低下がさらに緩和され、活動的なグループ (7,501 歩/日以上) でも同様の速度でした。

a – c、ITC タウ ( n = 172) ( a )、PACC5 ( b )、CDR-SOB ( c ) について抽出した傾き (PACC5 および CDR-SOB、n = 296) を使用して、線形回帰モデルによりベースラインの身体活動レベル (順序) と Aβ 負荷量 (連続) の相互作用効果を調べました。身体活動レベル (順序) は、非活動 (≤3,000 歩)、低活動 (3,001–5,000 歩)、中活動 (5,001–7,500 歩)、活動 (≥7,501 歩) と定義されました。タウ、PACC5、CDR-SOB 解析に含まれる各身体活動サブグループの人数は、拡張データ表1にまとめられています。Aβ 負荷量は連続変数としてモデル化されました。説明のために、低 Aβ および高 Aβ は、それぞれ Aβ 陰性 (PiB PVC-DVR = 1.17) および Aβ 陽性 (PiB PVC-DVR = 1.85) の参加者の平均 Aβ 負荷量で表されます。エラー バーは、低 Aβ 負荷量および高 Aβ 負荷量の代表的なレベルにおける身体活動レベルがタウおよび認知機能の傾きに及ぼす推定影響の 95% 信頼区間を表します。結果は、ベースライン Aβではタウ蓄積および認知機能低下がさらに緩和され、活動的なグループ (7,501 歩/日以上) でも同様の速度でした。

2-2)マインドキャプション:人間の脳活動から精神的内容の説明文を進化させる

次に紹介する論文の著者は、NTTコミュニケーション科学基礎研究所の堀川友慈氏です。

掲載誌:Science Advances Vol 11, Issue 45

掲載日:5 Nov 2025

表題:Mind captioning: Evolving descriptive text of mental content from human brain activity

(和訳:マインドキャプション:人間の脳活動から精神的内容の説明文を進化させる)

著者:Tomoyasu Horikawa(堀川 友慈)

DOI: 10.1126/sciadv.adw1464

要旨

神経科学における中心的な課題は、脳活動をデコードし、複数の要素とそれらの相互作用からなる心的内容を明らかにすることです。人間の脳活動から言語関連情報をデコードする技術は進歩しているものの、構造化された視覚的意味論に関連する複雑な心的内容を包括的に記述することは依然として困難です。本研究では、深層言語モデルによって計算された意味特徴を用いて、脳表現を反映した記述テキストを生成する手法を提示します。動画によって誘発される脳活動を対応する字幕の意味特徴に変換する線形デコードモデルを構築し、単語の置換と補間によって候補記述の特徴を脳でデコードされた特徴と整合させることで、候補記述を最適化しました。このプロセスにより、標準的な言語ネットワークに依存せずに、視聴された内容を正確に捉えた、構造化された記述が得られました。この手法は、想起された内容を言語化するようにも一般化され、心的表現とテキスト間の解釈インターフェースとして機能し、同時に、失語症などの言語表現に困難を抱える人々にとって代替的なコミュニケーション経路となる可能性のある、非言語的思考に基づく脳-テキストコミュニケーションの可能性を実証しました。

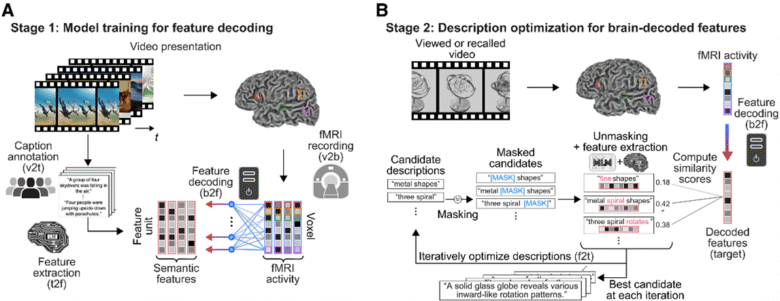

図1マインドキャプション

私たちの方法は 2 段階から構成されています。( A ) まず線形デコード モデルをトレーニングし、各被験者がビデオを視聴中に測定された全脳 fMRI 活動を、LM (凍結) を使用してビデオのキャプションの意味特徴にデコードします。( B ) 次に、これらのモデルを使用して、新しいビデオ刺激またはそれらのビデオの想起に基づくメンタル イメージによって誘発される脳活動をデコードし、マスク言語モデリング (MLM; 凍結) 用に事前トレーニングされた別の LM を活用して、単語の置き換えと補間によって脳でデコードされた特徴と特徴を一致させることで、候補の説明を反復的に最適化しました。最適化は、マスキング、アンマスキング、および候補選択の 3 段階から構成されています。マスキング中は、単語をマスクに置き換えるか、候補の単語シーケンスにマスクを補間することにより、ランダムにマスクを適用しました。アンマスキング中は、MLM モデルが周囲の単語のコンテキストに基づいてマスクされた候補のマスクを埋めて新しい候補を作成しました。候補選択の過程で、特徴抽出に LM を使用して、すべての新規および元の候補の意味的特徴を計算しました。次に、それらの候補特徴と対象の脳でデコードされた特徴との類似性を評価し、さらなる最適化を行うための最上位の候補を選択しました。最適化プロセスは、記述生成に対する事前の仮定を組み込まないように、非情報語 (“”) から開始され、100 回繰り返されました。モデルとパラメータ検証の詳細については、図 S2 を参照してください。各変換プロセス (例: v2t および b2f) は、表 1にまとめられている変換 ID に対応しています。v2t、ビデオからテキスト、t2f、テキストから特徴、v2b、ビデオから脳、b2f、脳から特徴、f2t、特徴からテキスト。著作権の制限により、本論文では、実験で使用された実際のビデオ フレームを模式図に置き換えています。これらの図の生成方法の詳細については、「材料と方法」を参照してください。

私たちの方法は 2 段階から構成されています。( A ) まず線形デコード モデルをトレーニングし、各被験者がビデオを視聴中に測定された全脳 fMRI 活動を、LM (凍結) を使用してビデオのキャプションの意味特徴にデコードします。( B ) 次に、これらのモデルを使用して、新しいビデオ刺激またはそれらのビデオの想起に基づくメンタル イメージによって誘発される脳活動をデコードし、マスク言語モデリング (MLM; 凍結) 用に事前トレーニングされた別の LM を活用して、単語の置き換えと補間によって脳でデコードされた特徴と特徴を一致させることで、候補の説明を反復的に最適化しました。最適化は、マスキング、アンマスキング、および候補選択の 3 段階から構成されています。マスキング中は、単語をマスクに置き換えるか、候補の単語シーケンスにマスクを補間することにより、ランダムにマスクを適用しました。アンマスキング中は、MLM モデルが周囲の単語のコンテキストに基づいてマスクされた候補のマスクを埋めて新しい候補を作成しました。候補選択の過程で、特徴抽出に LM を使用して、すべての新規および元の候補の意味的特徴を計算しました。次に、それらの候補特徴と対象の脳でデコードされた特徴との類似性を評価し、さらなる最適化を行うための最上位の候補を選択しました。最適化プロセスは、記述生成に対する事前の仮定を組み込まないように、非情報語 (“”) から開始され、100 回繰り返されました。モデルとパラメータ検証の詳細については、図 S2 を参照してください。各変換プロセス (例: v2t および b2f) は、表 1にまとめられている変換 ID に対応しています。v2t、ビデオからテキスト、t2f、テキストから特徴、v2b、ビデオから脳、b2f、脳から特徴、f2t、特徴からテキスト。著作権の制限により、本論文では、実験で使用された実際のビデオ フレームを模式図に置き換えています。これらの図の生成方法の詳細については、「材料と方法」を参照してください。

表1情報モダリティとその変換の概要。

図 1では、各変換プロセスを示すために、変換 ID [例: v2t (ビデオからテキスト)、b2f (脳から特徴) など] が一貫して使用されています。

関連情報

① NATURE NEWSで、取り上げられています。

掲載日:05 November 2025

表題:‘Mind-captioning’ AI decodes brain activity to turn thoughts into text

A non-invasive imaging technique can translate scenes in your head into sentences. It could help to reveal how the brain interprets the world.

「マインドキャプション」AIが脳活動を解読し思考をテキストに変換

非侵襲的な画像化技術は、頭の中の光景を文章に変換することができます。脳がどのように世界を解釈するかを解明するのに役立つ可能性があります。

著者: Max Kozlov

機能的磁気共鳴画像法は、脳の活動を非侵襲的に調べる方法です。クレジット:国立精神衛生研究所/国立衛生研究所/SPL

機能的磁気共鳴画像法は、脳の活動を非侵襲的に調べる方法です。クレジット:国立精神衛生研究所/国立衛生研究所/SPL

**以下、同記事の初めの部分訳**

脳活動の記録から人の心を読むというのは未来的に聞こえるかもしれませんが、現実に一歩近づきました。「マインドキャプション」と呼ばれる技術は、脳活動の読み取りから、人が心の中で見ているものや描いているものを、驚くほど正確に描写した文章を生成します。

本日Science Advances に掲載された論文で説明されているこの技術は、思考が言葉に表現される前に脳がどのように世界を表象するかについての手がかりも提供する。また、脳卒中などによる言語障害を持つ人々のコミュニケーション能力向上にも役立つ可能性がある。

このモデルは、人が何を見ているかを「非常に詳細に」予測できると、カリフォルニア大学バークレー校の計算神経科学者アレックス・ヒュース氏は言う。「これは難しい。これほど詳細に予測できるのは驚きだ」

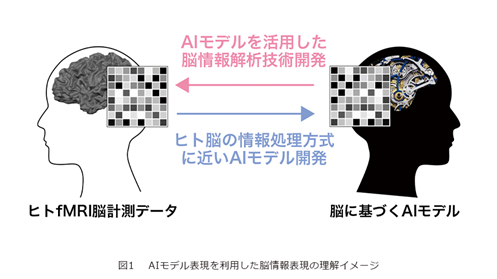

② 著者である堀川友慈氏の研究紹介記事が、NTT技術ジャーナル2022年10月号の「明日のトップランナー」に掲載されています(https://journal.ntt.co.jp/article/19918)。

2-3)岐阜大学医学部の下畑先生からの最新医学情報

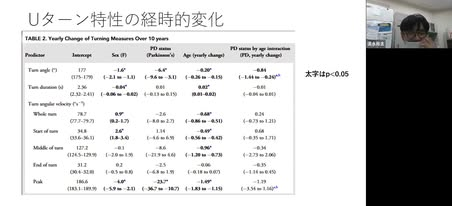

・岐阜大学脳内抄読会 第99回「歩行中のUターン速度はパーキンソン病発症の予測因子となる」

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年10月30日のFB投稿です**

今週のオンライン抄読会です.今回は初期研修医の清水裕太先生の発表です.とても面白い論文を分かりやすく紹介してくださいました.ドイツ・テュービンゲン大学のTREND研究グループがAnnals of Neurology誌に発表したもので,歩行中の方向転換動作の低下がパーキンソン病の発症約8.8年前から現れることを報告したものです.50歳以上の地域住民1051名を10年間追跡し,23人がパーキンソン病を発症.腰部に装着した慣性センサーで1分間の歩行を解析した結果,方向転換時のピーク角速度が遅い人ほど将来的にPDを発症するリスクが高いことが示されました.つまり診断の8.8年前からUターンが遅くなっているということです.この研究では,α-synucleinシード増幅アッセイが発症10年前に陽性化すること【Kluge et al., Mov Disord, 2024】,歩行の変動性や非対称性が発症4〜5年前から変化すること【Din et al., Ann Neurol, 2019】も示しているようです.神経変性疾患を発症前に見出す「プレクリニカル診断」時代の到来を予感させる研究です.

今週のオンライン抄読会です.今回は初期研修医の清水裕太先生の発表です.とても面白い論文を分かりやすく紹介してくださいました.ドイツ・テュービンゲン大学のTREND研究グループがAnnals of Neurology誌に発表したもので,歩行中の方向転換動作の低下がパーキンソン病の発症約8.8年前から現れることを報告したものです.50歳以上の地域住民1051名を10年間追跡し,23人がパーキンソン病を発症.腰部に装着した慣性センサーで1分間の歩行を解析した結果,方向転換時のピーク角速度が遅い人ほど将来的にPDを発症するリスクが高いことが示されました.つまり診断の8.8年前からUターンが遅くなっているということです.この研究では,α-synucleinシード増幅アッセイが発症10年前に陽性化すること【Kluge et al., Mov Disord, 2024】,歩行の変動性や非対称性が発症4〜5年前から変化すること【Din et al., Ann Neurol, 2019】も示しているようです.神経変性疾患を発症前に見出す「プレクリニカル診断」時代の到来を予感させる研究です.

Elshehabi M, et al. Turning Slowly Predicts Future Diagnosis of Parkinson’s Disease: A Decade‐Long Longitudinal Analysis. Annals of Neurology. 2025;00:1–10. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.78034

・評価しにくい「疲労」を3つの起源と5つの概念によって理解する

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年10月30日のFB投稿です**

疲労(fatigue)は,多発性硬化症(MS),パーキンソン病(PD),アルツハイマー病(AD),脳卒中,自己免疫疾患,さらには感染後症候群など,あらゆる疾患に共通してみられる症候です.それは単なる「疲れ」ではなく,生活の質を著しく損ない,就労や社会参加にも深く影響します.臨床現場でも「疲労」という言葉は頻繁に登場しますが,その定義や評価法は統一されておらず,診断も治療も難しいのが現状です.Nature Reviews Neurology誌の総説はこの問題に対して分かりやすい解説をしており,著者らは疲労を神経疾患だけでなく非神経疾患も含めて横断的に理解しうる「統合的モデル」として再構築しています.

疲労(fatigue)は,多発性硬化症(MS),パーキンソン病(PD),アルツハイマー病(AD),脳卒中,自己免疫疾患,さらには感染後症候群など,あらゆる疾患に共通してみられる症候です.それは単なる「疲れ」ではなく,生活の質を著しく損ない,就労や社会参加にも深く影響します.臨床現場でも「疲労」という言葉は頻繁に登場しますが,その定義や評価法は統一されておらず,診断も治療も難しいのが現状です.Nature Reviews Neurology誌の総説はこの問題に対して分かりやすい解説をしており,著者らは疲労を神経疾患だけでなく非神経疾患も含めて横断的に理解しうる「統合的モデル」として再構築しています.

重要な図は,疲労を3つの起源と5つの概念によって体系化した“疲労の概念図”です.円の内側には,疲労の主な起源として以下の3つを挙げています.①神経原性(neurogenic):中枢・末梢神経の機能異常によるもので,中枢性ではMS,PD,AD,脳卒中後疲労などがあり,視床前頭回路や線条体ネットワーク異常が関与します.末梢性ではALSやCIDPなどが含まれます.②筋原性(myogenic):筋疾患や重症筋無力症などに伴うもの.③全身性(systemic):炎症性疾患(RA,Sjögren症候群など)や新型コロナ後遺症,筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)などが該当します.

円の中央から外側には,疲労をより精緻に理解するための五つの概念軸が配置されています.①時間的側面:その時々の変化か慢性的傾向かを区別する.②原因性:疾患の直接機序によるか,疼痛・抑うつ・薬物などの二次的要因によるか.③心理・行動的要素:性格傾向や動機づけ,行動パターンとの関連を考慮する.④領域:認知疲労か,筋活動に関わる運動疲労か.⑤客観性:主観的な「疲れやすさ」と客観的な持続力低下の差異を区別する.これら5つの軸が三つのクラスターを横断して交わり,複雑に絡み合う様子が図の中心にネットワークとして示されています.

このモデルが強調するのは,疲労が単一の原因から生じるのではなく,遺伝的素因,免疫・炎症,神経ネットワーク変化,行動パターンの相互作用によって形成されるという点です.著者らは,このような「多層的ネットワーク症候」として疲労を捉えることで,疾患を超えた理解と共通の評価基準が可能になると述べています.

疲労評価には多数の質問票が存在するものの,文化・言語差や対象疾患の違いにより結果の比較が難しいとされています.代表的尺度としてFatigue Severity Scale(FSS)やFatigue Scale for Motor and Cognitive Functions(FSMC)が挙げられ,MSやSLEなどで広く用いられています.

疲労の機序については,免疫・神経・代謝・行動の相互作用による多層的ネットワーク障害として説明されています.慢性炎症によりIL-1,IL-6,TNFなどのサイトカインが上昇します.この炎症が長期化すると,皮質―線条体―視床ループや報酬系の機能低下を介して中枢性疲労が形成されます.さらに,ミクログリア活性化,トリプトファン‐キヌレニン経路異常,ミトコンドリア機能障害が炎症と神経変性を結びつけ,休息で回復しない疲労を持続させます.これらの生物学的変化は,心理的・行動的要因と重なりあって疲労を悪化させるため,疲労は単なる「感覚」ではなく,全身と脳をつなぐ神経免疫代謝ネットワークの破綻として理解すべきとされています.

治療においては個別化アプローチの重要性が指摘されており,MSやPDでは運動療法や認知行動療法(CBT)が有効ですが,新型コロナ後遺症やME/CFSでは過度な運動により症状が悪化するため慎重な調整(エネルギーマネジメント)が必要とされています.また,非侵襲的脳刺激(tDCSやrTMS)が一部の神経疾患で有望な結果を示しており,今後の研究が期待されます.さらに,マインドフルネス瞑想など,自己調整能力を高める介入の重要性も指摘されており,疲労に対する多面的アプローチの必要性が強調されています.

Penner I-K, et al. Fatigue: a common but poorly understood symptom in neurological and non-neurological diseases. Nature Reviews Neurology. 2025; https://www.nature.com/articles/s41582-025-01153-z

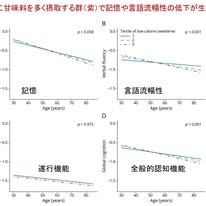

・「ゼロカロリー」の代償?人工甘味料摂取と認知機能低下の関連

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月1日のFB投稿です**

人工甘味料を「糖質オフ」として日常的に利用する人は多いと思いますが,その長期的な影響については十分に理解されていません.Neurology誌に人工甘味料の多量摂取が中年期からの認知機能低下を加速させる可能性が報告されています.ブラジルの公務員を対象とする大規模前向きコホート「ELSA-Brasil」研究に基づくものです.

人工甘味料を「糖質オフ」として日常的に利用する人は多いと思いますが,その長期的な影響については十分に理解されていません.Neurology誌に人工甘味料の多量摂取が中年期からの認知機能低下を加速させる可能性が報告されています.ブラジルの公務員を対象とする大規模前向きコホート「ELSA-Brasil」研究に基づくものです.

研究対象は35歳以上の公務員12,772名です(平均年齢51.9歳,女性55%).2008年から2019年までの約8年間にわたり3回の評価が行われ,食事内容は114項目の質問票で調査されました.解析ではアスパルテーム,サッカリン,アセスルファムK,エリスリトール,ソルビトール,キシリトール,タガトースの7種類の低・無カロリー甘味料の摂取量を算出し,摂取量に基づいて三分位に分類しました.認知機能は記憶,言語流暢性,遂行機能など6つのテストのzスコアで評価されました.

その結果,人工甘味料を多く摂取する群で認知機能の低下が速く進むことが示されました.図に示されたように,摂取量が最も多い群(紫の点線)では,最も少ない群(青緑の実線)と比べて,記憶の低下率が32%高く,言語流暢性では173%,全般的な認知機能では62%高い低下率を示しました.これは通常の加齢による変化に比べて1.3〜1.6年分の「余分な脳の老化」に相当します.一方,遂行機能を反映するTrail-Making Testでは有意な差は認めませんでした.個々の甘味料別では,アスパルテーム,サッカリン,アセスルファムK,エリスリトール,ソルビトール,キシリトールが記憶と言語流暢性の低下と関連し,天然由来のタガトースだけが影響を示しませんでした.

年齢層別の解析では,60歳未満の参加者で有意な関連がみられ,中年期からの人工甘味料摂取が特にリスクとなることが明らかになりました.また糖尿病の有無による検討では,糖尿病をもつ参加者でアスパルテーム,サッカリン,アセスルファムK,キシリトールの摂取と記憶・全体認知の低下が強く関連しました.非糖尿病者では,エリスリトールやソルビトールの摂取が有意に関連していました.

著者らは,これらの結果を説明する可能性として,人工甘味料の代謝産物による神経毒性や神経炎症,腸内細菌叢の変化による血液脳関門の障害,さらにシナプス機能障害などを挙げています.動物実験ではアスパルテーム摂取が海馬での細胞死や神経炎症を引き起こすことが報告されているそうで,人でも同様のことが起こり得る可能性もあります.健康のために砂糖を避けて人工甘味料を多用する行動が,かえって脳の老化を早めてしまう可能性があるようです.ただし本研究は観察研究であり,人工甘味料摂取と認知低下の間に因果関係を直接示すものではありません.食事内容は自己申告に基づくため誤差があり,摂取量の経時的変化も反映されていません.また,脱落による選択バイアスや,糖尿病や生活習慣などの残余交絡の影響も否定できません.したがって,結果は関連を示唆するものですが,慎重な解釈が必要です.

Gonçalves NG, et al. Association Between Consumption of Low- and No-Calorie Artificial Sweeteners and Cognitive Decline: An 8-Year Prospective Study.Neurology. 2025;105:e214023.doi.org/10.1212/WNL.0000000000214023

・脳神経内科医が直面する臨床倫理の最前線―終末期・遺伝・治療選択をめぐって―

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月9日のFB投稿です**

昨日,第43回日本神経治療学会@熊本にて,標題のシンポジウムを企画させていただきました.多くの先生方にご参加いただき,医療の根幹に関わる臨床倫理的問題について,率直で深い議論が交わされました.

昨日,第43回日本神経治療学会@熊本にて,標題のシンポジウムを企画させていただきました.多くの先生方にご参加いただき,医療の根幹に関わる臨床倫理的問題について,率直で深い議論が交わされました.

まず杉浦真先生(安城更生病院)は「神経疾患における治療の差し控え・中止」について議論されました.神経疾患は経過の予測が難しく,かつコミュニケーション障害・認知機能障害により「治療の自己決定」においてしばしば難しい判断を迫られることを示した上で,本人の自己決定をただ尊重して即時に実行するのではなく,一旦立ち止まり,その希望の背景に隠れている「この苦痛から解放されたい」「助けてほしい」というサインを見逃さず,全人的苦痛への緩和ケアを行うことの重要性を指摘されました.そして治療の効果と患者の利益は必ずしもイコールではないことを意識しつつ協働意思決定を行う大切さを強調されました.

笹月桃子先生(早稲田大学)は,遺伝子治療・新型出生前診断・着床前胚遺伝子検査・臓器提供の議論が進むなか,「子どもは自ら選択することができない存在である」という現実に立ち返る必要があることを強調されました.いのちをめぐる判断が,新たな優生的な価値観へと傾かないよう,中立性と対話を持続させる姿勢の大切さを語られました.また日本小児科学会の先進的な取り組みについてもご紹介くださり,大変勉強になりました.

徳永純先生(狭山神経内科病院)は,アルツハイマー病に対するアミロイドβ抗体療法において,ARIAリスクとAPOE遺伝子型の関係,遺伝子検査が保険適用外である現状,さらに治療の費用対効果と患者個人の利益をどう調和させるかという課題について議論されました.平均値に基づく議論では,重篤な副作用の重みが埋もれてしまうことがあるため,患者の状況を悪化させない選択を基準とする「パレート効率性」の視点が重要であることを学びました.また患者の個別性を尊重する医療,最も不利な立場に立たされている患者の利得を最大化する医療についてご提示くださいました.

続いて,山田晋一郎先生(名古屋大学)は,着床前胚遺伝子検査(PGT-M)の適応が拡大しつつある現状において,家系内での情報共有の難しさ,保因者診断がもたらす心理的負担,そして「重篤性」をどのように定義するのかという根源的な問題をご提示くださいました.疾患担当医・生殖医療専門医・臨床遺伝専門医が連携し,中立性を保ちつつ対話を継続する姿勢を学びました.

最後に,私は機能性神経障害(FND)における臨床倫理的問題について議論しました.FNDは陽性徴候に基づいて診断可能であり,かつ認知行動療法やリハビリテーションによって改善が期待できる「診断可能かつ治療可能な疾患」として再定義されつつあります.しかし現場では依然として,人格を否定されるようなスティグマ,不必要な検査や処置が行われてしまう医原性の害,症状を「心の問題」と単純化することで患者の体験が軽視される危険,そして歴史的に形成されたジェンダー偏見が根強く残ります.これらに向き合うためには,自律尊重,善行,無危害,正義という臨床倫理の四原則にもとづき,患者さんと理解を共有しながら,診断・説明・治療を丁寧に進める姿勢が欠かせないことを述べました.この内容は『臨床神経学』1月号に掲載予定です.またスライドは以下からご覧いただけます.

https://www.docswell.com/…/800…/KG2PW4-2025-11-09-070636

今回のシンポジウムを通して,神経疾患の医療に関する臨床倫理的問題を多くの医療者が学ぶ場や議論する場が必要であると強く思いました.また医療者が社会的な問題に目を背けず,議論する重要性を改めて感じました. 座長をご担当くださり,非常に示唆に富むコメントをくださった荻野美恵子先生,そしてご参加いただいた皆様に,心より御礼申し上げます.

・病原性が低いと思われていたヒトペギウイルスは自己免疫性脳炎やパーキンソン病と関連する!

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月11日のFB投稿です**

ヒトペギウイルス(HPgV)は,フラビウイルス科に属する一本鎖RNAウイルスです.血液・性的接触・母子間などで感染しますが,多くの感染者は無症状のまま経過します.血中で持続的に存在することがありますが,これまで「病原性が低いウイルス」と考えられてきました.しかし近年,先日のHBV脳炎でご紹介したように次世代シーケンス(mNGS)が診断目的に導入され,一部の症例で中枢神経系や免疫応答に影響を及ぼしうることが報告されはじめています.病態としては,ウイルスそのものの直接的な神経感染に加えて,免疫反応を介した病態への関与も注目されています.最近,HPgVの関連した神経疾患について興味深い論文が2つ報告されています.

ヒトペギウイルス(HPgV)は,フラビウイルス科に属する一本鎖RNAウイルスです.血液・性的接触・母子間などで感染しますが,多くの感染者は無症状のまま経過します.血中で持続的に存在することがありますが,これまで「病原性が低いウイルス」と考えられてきました.しかし近年,先日のHBV脳炎でご紹介したように次世代シーケンス(mNGS)が診断目的に導入され,一部の症例で中枢神経系や免疫応答に影響を及ぼしうることが報告されはじめています.病態としては,ウイルスそのものの直接的な神経感染に加えて,免疫反応を介した病態への関与も注目されています.最近,HPgVの関連した神経疾患について興味深い論文が2つ報告されています.

まず,ジョンズホプキンス大学のTagaらは,既往歴のない21歳男性が頭痛と発熱に続いて認知・行動異常を呈し,最終的にオプソクローヌス・ミオクローヌス症候群を呈しました.脳脊髄液検査,自己免疫性脳炎の各種抗体,腫瘍検索では原因を特定できませんでした.このためmNGSを行ったところ,HPgV配列が検出され,続いて標的RT-PCRでもその存在を確認しました.頭部MRIでは橋,延髄,中脳および脊髄にT2高信号病変が認められ,いわゆる脳幹・脊髄を中心とする脳脊髄炎の像を呈しました(図1).延髄(A),橋および歯状核(B),中脳(C)の高信号域, DWI(D)およびADC(E)での脳梁における細胞障害性病変を示唆する信号異常,頸髄にわたる長大な病変(F, G),頭部から馬尾まで及ぶ広範な髄膜増強効果(H-J)を認めます.治療として免疫グロブリン大量静注療法を行ったところ,オプソクローヌス・ミオクローヌスは速やかに消失し,1年後には後遺症なく回復しました.著者らは,HPgVが直接神経細胞を障害したというよりも,免疫反応を介して中枢神経障害を引き起こした可能性を考えています.

一方,ノースウェスタン大学のHansonらは,HPgVがパーキンソン病(PD)の病態に関与する可能性を議論しています.10例のPD患者脳組織のうち5例からHPgV遺伝子が検出され,一方,対照14例では全例陰性でした.興味深いことに,免疫染色ではオリゴデンドロサイト内にHPgV由来タンパクが認められ,中枢神経内感染が示唆されました(図2).さらにHPgV陽性のPD患者では,神経原線維変化のBraakステージがより進行しており,グルタミン酸放出に関与するComplexin-2が増加していました.

また,血液レベルでは,HPgV陽性PD患者でIGF-1の上昇とpS65-Ubの低下が認められました.IGF-1の上昇は,進行する神経変性に対する代償的な神経保護反応と考えられます.一方,pS65-Ubの低下は,障害を受けたミトコンドリアを選択的に除去する仕組み(ミトファジー)が十分に働いていない状態を示唆します.さらに免疫シグナル解析では,HPgVは炎症を単純に促進あるいは抑制するのではなく,免疫応答全体の振れ幅を小さくする方向に働くことが示唆されました.このため,PD患者同士を比較すると,IL-4もMMP-9も相対的に低下してみえる点が今回の重要な所見です(図3).加えて注目されるのは,この免疫応答の変化が,パーキンソン病の代表的な遺伝的リスクであるLRRK2変異の有無によって異なる方向性を示すことです.LRRK2は免疫応答の「反応の強さ」を調整する遺伝子であり,その変異があると免疫系は刺激に対して過敏になります.そのため,免疫の振れ幅を小さくしようとするHPgVの作用が,変異の有無によって異なる方向に現れると考えられます.非常に複雑です.いずれにせよ,「ウイルス感染」と「遺伝的素因」が相互に作用して神経変性の進行に影響しうる可能性が示された点に,本研究の新規性と臨床的意義があります.

1)Taga A, et al. Bridging the Gap: Opsoclonus-Myoclonus Syndrome — Human Pegivirus Encephalomyelitis Diagnosed Through Metagenomic Next-Generation Sequencing. Neurology. 2025;105(6):e214091. doi.org/10.1212/WNL.0000000000214091

2)Hanson BA, et al. Human pegivirus alters brain and blood immune and transcriptomic profiles of patients with Parkinson’s disease. JCI Insight. 2025;10(13):e189988. doi.org/10.1172/jci.insight.189988

・お読みいただきたい「見えない死神 原発不明がん,百六十日の記録」

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月12日のFB投稿です**

話題になっている『見えない死神 原発不明がん,百六十日の記録(https://amzn.to/4nKMUo2)』を拝読しました.書評家で作家の東えりかさんが,原発巣が特定できない「原発不明がん(Cancer of unknown primary;右図)」のために亡くなられた夫・東保雄さんの160日間の闘病を記録したノンフィクションです.

話題になっている『見えない死神 原発不明がん,百六十日の記録(https://amzn.to/4nKMUo2)』を拝読しました.書評家で作家の東えりかさんが,原発巣が特定できない「原発不明がん(Cancer of unknown primary;右図)」のために亡くなられた夫・東保雄さんの160日間の闘病を記録したノンフィクションです.

まず,若い医療者にぜひ読んでいただきたいと思いました.本書は,医療者にとって重要な資質のひとつである「エンパシー(共感)」を身につけるうえで,きわめて示唆に富んでいるからです.エンパシーとは,相手の内側に入り,その立場に立って考える知的な力です.生まれつきの感受性とは異なり,「もし自分がその人の立場なら,どう感じ,何を選ぶか」を意識的に思考する営みです.東さんは,当事者である患者と家族だけでなく,初回入院を担当した医師,セカンドオピニオン先の医師,多職種の医療者や介護者など,多面的な聞き取りを丹念に重ねています.診断がつかない不確かさの中で揺れる患者と家族の思い,そのとき側にいた医療者・介護者の戸惑いや願いが率直に描かれています.脳神経内科でも,希少で診断に難渋する疾患にしばしば遭遇します.そのとき患者と家族がどのような心情にあるのかを理解するうえで,本書は実践的な教材となる一冊だと感じました.

また,本書は一般の方にも強くお勧めします.末期がんの過ごし方が多様化した現在,在宅療養がどのように支えられているかなど,終末期医療の実際を知ることができます.「より善い生のあり方」を考えるための多くの示唆が得られると思います.

なかでも私に深く残ったのは,配偶者を亡くした人々の言葉でした.「半身を奪われたよう」「心の真ん中に穴が空いた」「この世にひとりでいることがつらい」.そして東さん自身の「私は異世界に来てしまったのだなと感じた」という一文には胸を衝かれました.自分は漠然と家内より先に死にたいと考えていましたが,残された側がこのような思いを抱えるのだと想像すると,胸が締めつけられる思いがしました.そして,自分がいつ大きな病に襲われても悔いのないように,日々を丁寧に生きたいと改めて思いました.

東さん,本当に素晴らしい本をお書きくださり,ありがとうございました.

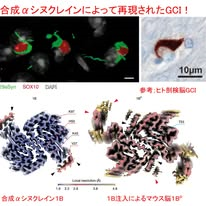

・多系統萎縮症はプリオン様(prion-like)疾患である!!―自己複製するαシヌクレイン線維の構造が初めて可視化される

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月13日のFB投稿です**

多系統萎縮症(MSA)は,グリア細胞質封入体(glial cytoplasmic inclusion:GCI)を病理学的特徴とする神経変性疾患です.今回,スイスやフランスの国際共同チームは,組換えヒトαシヌクレインから作製した合成線維「1B」がマウス脳内で自己複製し,MSA様の病理を再現することをNature誌に報告しました.この成果は,ノーベル賞受賞者スタンレー・プルシナー教授が2013年に提唱した「MSAはαシヌクレインによるプリオン病である」という仮説をほぼ裏づけたものといえます.

多系統萎縮症(MSA)は,グリア細胞質封入体(glial cytoplasmic inclusion:GCI)を病理学的特徴とする神経変性疾患です.今回,スイスやフランスの国際共同チームは,組換えヒトαシヌクレインから作製した合成線維「1B」がマウス脳内で自己複製し,MSA様の病理を再現することをNature誌に報告しました.この成果は,ノーベル賞受賞者スタンレー・プルシナー教授が2013年に提唱した「MSAはαシヌクレインによるプリオン病である」という仮説をほぼ裏づけたものといえます.

著者らはまず,合成線維1Bを正常マウスの線条体に注入し,数か月後に蛍光免疫染色にて観察しました.この結果,前交連や終条床核に多数のαシヌクレイン陽性封入体が形成されていました.これらの部位はヒトMSAでもGCIが早期から出現する白質経路として知られています.また封入体はオリゴデンドログリア細胞の核周囲に分布し,炎のかたちのような形態を呈しており(図上段左),ヒトのGCIの形態(図上段右)と類似していました.また,神経細胞の細胞質封入体(NCI)や核内封入体(NII)も観察され,初期には神経細胞に始まり,時間の経過とともにオリゴデンドログリアへと病理が波及する様子が示されました.

つぎに蛍光顕微鏡でαシヌクレイン陽性封入体を特定し,その領域を電子顕微鏡で観察することで,封入体の内部に束状の線維構造が存在することを確認しました.さらに,αシヌクレイン抗体による免疫金染色で金粒子が線維に一致して検出され,これらの線維がαシヌクレイン由来であることが直接的に証明されました.

続いてクライオ電子顕微鏡を用いて,1B線維の立体構造を明らかにしました.1B線維は2本のプロトフィラメントが互いに巻きつき,「2₁ねじれ対称」と呼ばれる規則的ならせん構造をとっていることが明らかになりました(図下段左).これは線維を軸に沿って180度回転し,同時に一定の距離だけ進むと同じ構造が繰り返される対称性を意味します.このような幾何学的規則性が,αシヌクレイン線維が同じ形を保ったまま自己複製するための基盤になっていると考えられます.さらに1B線維注入によりできたマウス脳内封入体(1BP;1B product)をクライオ電顕で解析したところ,両者の立体構造はほぼ完全に一致していました(図下段右).すなわち,αシヌクレイン線維が生体内で自己の立体構造を保持したまま複製する,プリオン様伝播を明確に示したものと言えます.

ちなみにThioflavin T(ThT)は,アミロイド線維やプリオンタンパク質のβシート構造に特異的に結合して蛍光を発する色素で,プリオン研究では古くから「線維形成の検出指標」として使われてきました.しかし1B線維は「ThT陰性」で,MSA患者由来のαシヌクレイン線維も「ThT陰性」でした.これはThTが結合するN末端側およびC末端側の「ThT結合ポケット(N-pocketとC-pocket)」が閉じた構造になっているためであり,その閉鎖がMSA線維の高い安定性とプリオン様自己複製能を生み出していると考えられました.著者らはこの閉鎖構造を「MSA構造核(MSA kernel)」と名付け,MSAの病理を引き起こすために必要十分な立体構造の中枢部分と述べています.

さらに,ヒトA53T変異αシヌクレイン発現マウスに1B線維を注入すると,16週間で致死的な神経変性を呈し,GCIやグリア核内封入体(GNI)が多数出現しました.このマウス脳ホモジネートを別の正常マウスに再注入しても同様の病理が再現され,1B線維が感染性をもつ構造株として振る舞うことが確認されました.つまり変異αシヌクレインは,野生型よりもプリオン様構造変化を受けやすく,自己複製や伝播を促進する「高感受性宿主」として働くということです.

本研究は,人工的に合成されたαシヌクレイン線維が生体内で自己複製し,ヒトMSA様の封入体病理を形成することを世界で初めて実証したものです.これにより,MSAがタンパク質単独で複製できる,つまりプリオン様機構によって進展するという仮説が,明確な根拠を得たと言えます.ただし,感染性や種間伝播など古典的なプリオン病の要件をすべて満たすわけではなく,現時点では「プリオン様(prion-like)疾患」と呼ぶのが正確です.今後,MSA構造核の安定化を阻害する治療戦略や,ポケット閉鎖を標的とした創薬が期待されます.

Burger D, et al. Synthetic α-synuclein fibrils replicate in mice causing MSA-like pathology. Nature. 2025. doi.org/10.1038/s41586-025-09698-1.

・片頭痛は頭痛前からすでに始まっている ―今後の片頭痛治療では予兆の時系列を知る必要がある―

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月14日のFB投稿です**

片頭痛はBlauによると予兆期,前兆期,頭痛期,回復期に分けられます.つまり患者さんは頭痛発作が始まる前から体調のさまざまな変化を経験します.しかしその全貌や症状がどれほどの時間差をもって頭痛に先行するのかは,十分に解明されていませんでした.今回ご紹介するHeadache誌の論文は,米国神経学会のポッドキャスト「Neurology Minute」でも紹介されている注目論文で,今まで見たことのいない図(図上)が書かれていて,今後の頭痛診療へのインパクトが大きいのではないかと思いました.

片頭痛はBlauによると予兆期,前兆期,頭痛期,回復期に分けられます.つまり患者さんは頭痛発作が始まる前から体調のさまざまな変化を経験します.しかしその全貌や症状がどれほどの時間差をもって頭痛に先行するのかは,十分に解明されていませんでした.今回ご紹介するHeadache誌の論文は,米国神経学会のポッドキャスト「Neurology Minute」でも紹介されている注目論文で,今まで見たことのいない図(図上)が書かれていて,今後の頭痛診療へのインパクトが大きいのではないかと思いました.

この研究では,成人片頭痛患者20名を対象に,60分間の半構造化インタビューを行い,患者さんが自覚する予兆とその出現タイミングを詳細に評価しています.参加者は平均43.8歳で,月あたり2〜8回片頭痛発作を持つ典型的な患者群でした.

さて結果ですが,患者はなんと36種類もの予兆を報告し,1人あたり平均13症状と,非常に多彩な症状が予兆として出現することが明らかになりました.悪心,疲労・倦怠感,光過敏,頸部痛,めまいが代表的ですが,温度過敏,思考困難,集中困難,嗅覚過敏,食欲低下など,自律神経・感覚・認知の幅広い領域が関与していました.それだけ脳の多くの領域,システムが関与するということだと思われます.また多くの患者が,予兆そのものが仕事や家事,睡眠,外出など日常生活に支障をきたすと述べており,片頭痛が頭痛発作だけの病気ではないことが分かります.

この研究で最も重要な成果は,図に示された「予兆が頭痛のどれくらい前に出るか」という時間情報です.症状ごとに平均時間・中央値・最小〜最大(いずれも単位はh)が整理されています.予兆の72%は頭痛発作の1〜6時間前に出現していました.たとえば頭痛発作に近い予兆として,悪心は平均0.8時間前,光過敏は1.0時間前,めまいは2.0時間前に現れます.一方,もっと離れて,早期から出現する症状もあり,食欲低下はなんと9.1時間前,嗅覚過敏は8.5時間前,腸蠕動の変化は6.5時間前に出現します.このように症状によっては,頭痛発作との距離が大きいため,患者自身はこれらの予兆を片頭痛の症状と思わず,誘因(トリガー)と思ってしまいます.図が見にくいので表にまとめてましたが,この表でもう1箇所,チェックすべきは人数です.これは20人の参加者のうち,何人がその症状を予兆として経験したかを示しており,各予兆の頻度がうかがえます.

また予兆期における服薬も重要なポイントです.予兆期で薬を服用している患者は8割にのぼり,その多くが「頭痛を軽減できる」「発作を防げる」と回答していました.一方で,「どの症状をサインとして薬を飲むべきか判断が難しい」という声も多く,予兆期の症状把握と内服タイミングが治療の成否に関わっている可能性があります.近年,CGRP受容体拮抗薬であるubrogepantが,予兆期に内服すると頭痛そのものを防ぎうることが臨床試験で示されました.具体的には,予兆が出た時点で服用した患者の46%は24時間以内に頭痛が起こらず,安全性も良好でした.「痛くなる前に止める」新しい治療戦略として注目されています.つまり予兆期をより深く理解することは今後の治療戦略において重要になっていくと考えられます.患者さんが自分の予兆パターンを理解し,医療者がその情報をもとに治療のタイミングを適切に指導することで,片頭痛の負担を大きく減らせる可能性があります.その意味でこの研究は非常に価値が高いと言えます.

補足ですが,現在,予兆はICD-3で「頭痛の4-72時間前に出現しうる前駆症状」と定義されていますが,今回の論文で次回改訂でこの定義が変わるのかなと思いました.

Lipton RB, et al. Characterizing the patient experience during the prodrome phase of migraine: A qualitative study of symptoms and their timing. Headache. 2025;65:1355–1368. doi.org/10.1111/head.15024.

Dodick DW, et al. Ubrogepant for the treatment of migraine attacks during the prodrome: a phase 3, multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, crossover trial in the USA. Lancet. 2023 Dec 16;402(10419):2307-2316. doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01683-5.

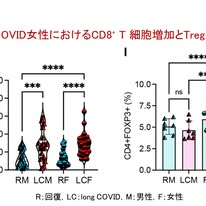

・新型コロナウイルス感染症COVID-19:最新エビデンスの紹介(11月17日)

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月17日のFB投稿です**

今回のキーワードは,Long COVIDは女性で免疫異常が顕著で制御性 T 細胞(Treg)も低下する,Long COVIDの認知症状に対する3つの介入はいずれも明確な効果なし,2024–2025年版COVID-19ワクチン接種は重症化リスクを大きく減らす,です.

今回のキーワードは,Long COVIDは女性で免疫異常が顕著で制御性 T 細胞(Treg)も低下する,Long COVIDの認知症状に対する3つの介入はいずれも明確な効果なし,2024–2025年版COVID-19ワクチン接種は重症化リスクを大きく減らす,です.

今回取り上げた3論文から見えてくるのは,Long COVIDとパンデミックの影響は依然として深刻であり,① 女性でコロナ後遺症が目立つのは免疫・ホルモン・遺伝子発現に原因があること,② 感染後の認知症状に対する治療はいまだ試行錯誤の段階であること,③ 一方でワクチン接種による重症化予防効果は現在も揺るぎないこと,という現状です.

◆ Long COVIDは女性で免疫異常が顕著で,ノーベル賞で話題の制御性 T 細胞(Treg)も低下する

Long COVIDと筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)はいずれも強い疲労やブレインフォグを呈しますが,その背景に性差があることを示した包括的な免疫学研究が報告されました.ME/CFS型Long COVID患者78名と回復者62名を比較し,免疫細胞,サイトカイン,ホルモン,遺伝子発現を詳細に解析しました.女性のLong COVID患者では,好中球と単球が増加し,ウイルス感染細胞を破壊するCD8⁺ T 細胞が急性期後も高いままであり,過剰な免疫活性化が続いている状態を示唆します.また免疫のブレーキ役である制御性 T 細胞(Treg)が減少しており,炎症のアクセルが強く踏まれているにもかかわらず,ブレーキが壊れたままという状態であり,女性で慢性的な炎症が持続しやすい特徴を示しています(図1G, I).さらにホルモンバランスの異常も加わります.女性の Long COVID ではコルチゾールに加え,テストステロンが低下しており,免疫調整機能が弱くなることで炎症がさらに悪化しやすくなります(図2A, C).一方で男性ではエストラジオールが低下しており,こちらも炎症制御に影響することが示唆されています(図2B).またI-FABP や LPS-BP も上昇していますが,いずれも腸管の損傷とバリア機能の低下を反映する指標であり,特に女性で顕著な変化として描かれています.トランスクリプトーム解析では,女性患者で神経炎症関連遺伝子の活性化が目立ち,認知機能低下との関係が示されています.病態の複雑さと性差の重要性を示す,非常に示唆的な研究であり,今後は女性特異的な治療戦略,とくにホルモン補充療法も含めた介入の検討が必要になるかもしれません.

Shahbaz S, et al. Cell Reports Medicine, 2025; 6: 101234. https://www.cell.com/cell…/fulltext/S2666-3791(25)00522-1

◆ Long COVIDの認知症状に対する3つの介入はいずれも明確な効果なし

Long COVIDの認知症状は臨床で大きな問題となっていますが,治療はまだ確立していません.米国22施設による大規模ランダム化比較試験では,①オンライン認知トレーニング(BrainHQ),②構造化認知リハビリ(PASC-CoRE)+BrainHQ,③経頭蓋直流電気刺激(tDCS)+BrainHQ,に加えて,教育的ビデオ視聴を行う能動的対照群やtDCSシャム群を含む5群を比較しました.図3で示すようにLong COVIDの認知障害に対して現時点で考えうる主要な介入をほぼ網羅した,非常に野心的なデザインであることが分かります.しかし結果は主要評価項目であるmodified ECog-2では,いずれの介入も対照群と有意差なし,さらに神経心理検査や疲労・気分・睡眠・QOLといった副次評価項目でも群間差なしという厳しいものでした.興味深いのは,介入の種類にかかわらず,すべての群で時間とともに認知症状がわずかに改善していた点です.これは特定の治療効果というよりも,自然経過として徐々に良くなる患者が一定数存在することを示唆しています.ただし改善の大きさは平均すると小さく,群間の統計学的差は認められませんでした.いずれにせよ現時点では,「決定打となる治療はまだない」というのが結論であり,新たなアプローチや,より長期間・集中的な介入の検討が必要と考えられます.

Knopman DS, et al. JAMA Neurology, 2025; 82: e1–e10. https://jamanetwork.com/…/jamaneuro…/fullarticle/2841155

◆ 2024–2025年版COVID-19ワクチン接種は重症化リスクを大きく減らす

ワクチン接種率が低下するなかで,「本当にまだ効果があるのか?」という疑問に答える重要な研究です.米国退役軍人省の電子カルテデータを用いて,インフルエンザワクチンのみ接種群131,839名と,COVID-19ワクチン+インフルエンザ同日接種群164,132名を比較した,約29万人を対象とする大規模解析が報告されました.6か月間の追跡の結果,COVID-19ワクチン接種は,COVID-19関連救急受診を29.3%減少,COVID-19関連入院を39.2%減少,COVID-19関連死亡を64.0%減少させました(図4).これらの効果は,高齢者,基礎疾患の有無,免疫不全の有無など,あらゆるサブグループで一貫していました.ワクチン接種は「感染そのものを完全に防ぐ」効果は以前よりも弱くなっているかもしれませんが,「重症化を防ぐ」というワクチンの本質的な価値は依然として非常に大きいことが改めて確認されたと言えます.

Cai M, et al. N Engl J Med, 2025; 393: 1612–1623. doi.org/10.1056/NEJMoa2510226

関連情報

前回の「下畑先生のCOVID-19:最新エビデンス」は、2025年7月のニュースに掲載しています。

・三浦謹之助先生に関する研究論文を発表いたしました!

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月19日のFB投稿です**

日本神経学会学術大会のシャルコーシンポジウム,およびパリで開催されたシャルコー生誕200年記念式典にて講演させていただいた,シャルコー先生の晩年の弟子で,日本神経学の黎明期を切り開いた三浦謹之助先生について,岩田誠先生と共著でまとめた論文を,Journal of the History of the Neurosciences誌に掲載いただきました.

日本神経学会学術大会のシャルコーシンポジウム,およびパリで開催されたシャルコー生誕200年記念式典にて講演させていただいた,シャルコー先生の晩年の弟子で,日本神経学の黎明期を切り開いた三浦謹之助先生について,岩田誠先生と共著でまとめた論文を,Journal of the History of the Neurosciences誌に掲載いただきました.

「なぜ三浦謹之助先生に関心を持たれたのですか?」というご質問をしばしばいただきます.きっかけは,もともとシャルコー先生に強い関心を抱いていたことに加え,コロナ禍,そしてワクチン接種後に増加した機能性神経障害(かつてのヒステリー)の患者さんを診療する中で,ヒステリー研究の祖でもあるシャルコー先生について学び直すなかで,三浦謹之助先生の存在がどんどん大きくなったためです.

今回の学会発表と論文執筆を通じて,多くの学びを得ることができました.海外のシャルコー研究者との交流も生まれましたし,日本の神経学がどのような道筋を辿って現在に至ったのか,そのルーツを改めて知る貴重な機会となりました.若い先生方にもこうした歴史を伝えていけるよう,今後も機会を見つけて医学史の勉強を続けていきたいと思います.

論文は下記リンクよりご覧いただけます(ただし無料でのダウンロードは50名までとのことです).もしダウンロードできなかった場合にはPDFをお送りしますので,どうぞお気軽にご連絡ください.

https://www.tandfonline.com/eprint/KJUMWCHK7AYTTQ8JTYCK/full?target=10.1080/0964704X.2025.2581565

Shimohata T, Iwata M. Kinnosuke Miura and Jean-Martin Charcot: A master-disciple legacy in modern Japanese neurology. J Hist Neurosci. 2025 Nov 18:1-11. doi.org/10.1080/0964704X.2025.2581565.

・画期的「脳クリアランス治療時代」の到来か!!脳出血後の脳内デブリ(ゴミ)を集束超音波で掃除して予後を改善する

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月20日のFB投稿です**

6月に「顔のマッサージで認知症予防ができる!?リンパに流す脳クリアランス療法の夜明け」というブログを書きましたが,その際に脳脊髄液の排出経路として,頭蓋底から頸部リンパ節へと至るリンパ管ネットワークが注目されていることに触れました.顔面のマッサージ刺激でリンパ流が促進され,脳の老廃物クリアランスが改善するというマウスおよびサルの知見は,神経変性疾患への応用可能性を示唆するものでした.

6月に「顔のマッサージで認知症予防ができる!?リンパに流す脳クリアランス療法の夜明け」というブログを書きましたが,その際に脳脊髄液の排出経路として,頭蓋底から頸部リンパ節へと至るリンパ管ネットワークが注目されていることに触れました.顔面のマッサージ刺激でリンパ流が促進され,脳の老廃物クリアランスが改善するというマウスおよびサルの知見は,神経変性疾患への応用可能性を示唆するものでした.

今回紹介するスタンフォード大学の研究グループによる論文は,その「脳クリアランス」の概念を臨床応用に向け大きく前進させるものです.低強度の集束超音波(FUS)を用いて脳内に蓄積した有害なデブリを非侵襲的に頸部リンパ節へと運び除去し,脳出血モデル動物で神経炎症や神経細胞死を減らし,行動の改善と生存率向上にまでつながることを示しました.基礎研究ではありますが,明確に臨床応用を視野に入れた学際的な研究と言えます.

研究の中心となるのは,著者らが開発した「Ultrasonic Debris Clearance(UDC)」という250 kHzの低強度集束超音波プロトコールです.頭蓋骨を通して照射しても安全なレベルの低出力でありながら,脳脊髄液や脳実質に散らばる赤血球や細胞片といった微小なデブリを“動かして排出する”という新しいアプローチを可能にしました.著者らは,くも膜下出血(SAH)と脳内出血(ICH)のマウスモデルでUDCを適用し,どちらのモデルでも顕著なデブリ除去効果を確認しています.

図1では,このUDCの核心となる現象が非常にわかりやすく示されています.とくに重要なのは(d)と(e)のパネルで,(d)ではSAHモデルにおいて,UDC照射によってくも膜下腔の脳脊髄液中に散らばった赤血球が劇的に減少し,同時に深頸部リンパ節に赤血球が多く集積していることが示されます.つまり,「超音波を当てる → デブリが動く → リンパ節へ流れる」ということです.(e)では脳出血モデルにおいて,脳実質に残存する赤血球がUDCによって大幅に減少し,深頸部リンパ節への集積が確認されます.深部の血腫デブリでさえ動かせるという点で,非常に強いインパクトを持つ結果です.

さらに著者らは,UDCによるデブリ除去が神経炎症の軽減につながることも明らかにしました.ミクログリアやアストロサイトの炎症マーカー(IBA1,GFAP)の発現はUDC群で抑えられ,Fluoro-Jade Cで染まる変性神経細胞も減少しています(図2).加えて,UDCを施された動物モデルでは,corner turn testや前肢握力といった運動機能が改善し,脳浮腫の軽減,さらには生存率改善まで確認されています.

では,なぜ超音波でこのような効果が得られるのでしょうか.物理的な力ではないようです.著者らは,超音波の微細な振動がミクログリアに作用し,その性質を“炎症を起こしやすい状態”から“通常の落ち着いた状態”へ切り替えている可能性を示しています!!私たちの細胞には,圧力や揺れといった物理的な刺激を感じ取る仕組みが備わっているそうで,その代表例としてPiezo(ピエゾ)やTRP(トリップ)と呼ばれる分子が知られています.これらは「振動や圧力を感知するセンサー」のような働きをする分子で,超音波がこのセンサーを刺激することでミクログリアの状態が整い,その結果としてデブリ除去や炎症軽減が進むのではないかという考え方です.実際に,これらのセンサーを阻害するとUDCの効果は消失しており,超音波の作用がこうした分子経路を介していることが強く示唆されています.また,AQP4の血管周囲への極性回復など,グリンファティック機能の改善を示す所見も得られています.

UDCは薬物治療のような全身副作用が少なく,外科的血腫除去のような侵襲性もありません.本研究で用いられた周波数や出力はすでに臨床機器で再現可能です.もし今後の臨床試験で有効性が示されれば,脳出血の急性期治療のみならず,グリンファティック機能障害が関与する認知症など神経変性疾患などへの応用が期待されます.かなり画期的な治療になるような予感がします.

Azadian MM, et al.Clearance of intracranial debris by ultrasound reduces inflammation and improves outcomes in hemorrhagic stroke models. Nat Biotechnol. 2025 Nov 10. doi.org/10.1038/s41587-025-02866-8.

・アルツハイマー病は「脳血管病」の性質をもつ:血液脳関門破綻,低灌流,血小板から見える新しい姿

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月22日のFB投稿です**

2024年3月に「アルツハイマー病脳の血管で生じている変化を初めて見て驚く!」というブログを書きました.アミロイドβが沈着した脳血管では血管平滑筋細胞が失われ,その結果,血管の硬化,狭窄と血管腔拡張・動脈瘤化,Aβリングの崩壊と破片の拡散,破裂が生じていました(図1).

2024年3月に「アルツハイマー病脳の血管で生じている変化を初めて見て驚く!」というブログを書きました.アミロイドβが沈着した脳血管では血管平滑筋細胞が失われ,その結果,血管の硬化,狭窄と血管腔拡張・動脈瘤化,Aβリングの崩壊と破片の拡散,破裂が生じていました(図1).

Ventura-Antunes L, et al. Arteriolar degeneration and stiffness in cerebral amyloid angiopathy are linked to Aβ deposition and lysyl oxidase. Alzheimers Dement. 2025 Jun;21(6):e70254. doi.org/10.1002/alz.70254.

この論文を読んで思ったことの1番目は,アルツハイマー病(AD)では想像以上に,血管性認知症の要素があるかもしれないということ,2番目はこのような状態の血管にAβ抗体(レカネマブ・ドナネマブ)を使用して病理学的に何が生ずるか非常に気になるということです.最近,報告された3つの論文はこれらの疑問に対し,非常に重要な示唆を与えるものです.

◆1.ADでは血液脳関門の破綻が認知機能低下を加速する

血液脳関門(BBB)の脆弱性が認知機能にどのような影響を与えるかを,脳脊髄液中のsPDGFRβを指標として検討したものです.sPDGFRβはBBBの要である周皮細胞(ペリサイト)が障害を受けた際に上昇するマーカーであり,BBBの破綻を鋭敏に反映します.認知症のない高齢者83名を5年間追跡し,BBB障害とADバイオマーカー,そして認知機能の変化を詳細に調べました.興味深いことに,sPDGFRβが高い人は,観察開始時には注意機能や実行機能が比較的保たれていたものの,経時的には認知機能の低下がより急速に進行しました.特にアミロイド陽性者やAPOE ε4保有者ではその傾向が顕著であり(図2),BBBの脆弱性がAD病理と相互作用して認知症への進展を加速する可能性が強く示唆されました.

Edwards L, et al. Interactive effects of blood–brain barrier breakdown and Alzheimer’s disease biomarkers on cognitive trajectories. Alzheimer’s & Dementia. 2025. https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/…/alz…

◆2.死後脳が示す「低灌流 → 血管反応 → BBB破綻」という連鎖

AD患者の剖検脳を用いて血管病理の進行を詳細に解析したものです.白質の慢性的な低灌流を示すMAG(Myelin-Associated Glycoprotein):PLP1(Proteolipid Protein 1)比は,ADの比較的初期であるBraak III–IVの段階からすでに低下しており,脳が長期にわたって虚血にさらされていたことを示しています(PLP1は強い虚血でも保たれるのに対し,MAGは軽度の虚血でも低下します;図3).さらに,脳が虚血にさらされているにも関わらず血管収縮因子であるエンドセリン-1が分泌されて一層,虚血が進んだり,血管新生因子VEGF-Aが過剰分泌されて異常で質の悪い血管が形成されていることが明らかになりました.ペリサイトマーカーであるPDGFRβは初期ADから発現低下しており,BBBを維持する力が弱まっていることを示しています.BBB破綻の指標であるフィブリノーゲンの漏出は後期ADで顕著になっており,早期の低灌流と血管反応の異常,ペリサイト障害が積み重なり,最終的にBBB破綻へと至る段階的な血管病態が推測されます.以上より,ADでは早期から神経変性のみならず,脳血管の異常が進行していることが分かります.

Asby DJ, et al. Post-mortem evidence of pathogenic angiogenesis and abnormal vascular function in early Alzheimer’s disease. Brain. 2025 Oct 22:awaf394. doi.org/10.1093/brain/awaf394.

◆3. 中年期の血小板凝集能がすでにAβ・タウ蓄積と結びついている

平均56歳の一般住民382人を対象に血小板凝集能を評価し,アミロイドPET,タウPET,MRI所見と照合しています.その結果,血小板の凝集反応が低い三分位(T1)に属する参加者では,凝集能が高いほど脳内アミロイド沈着およびタウ蓄積がいずれも大きいことが明らかになりました(図4).一方,中間の三分位(T2)では,アミロイド蓄積とは関連が認められたものの,タウ蓄積との関連は認められませんでした.MRI解析でも,血小板凝集能が高いほど,ADに特徴的な皮質萎縮パターンがより強いという関連が示されました.これらの結果は,中年期における血小板の反応特性(凝集の強さ・速さ・閾値・飽和度)が,すでに神経変性の極めて早期の変化と結びついている可能性を示唆します.血小板はアミロイドβの主要な供給源の一つであり,血管内皮障害や炎症反応の誘導にも関与することが知られています.したがって,本研究の所見は,アルツハイマー病の背景に血小板を含む血管系の慢性炎症や凝固異常が潜在的に存在するという「血管病態仮説」を強く支持するものといえます.

Ramos-Cejudo J, et al. Association of Platelet Aggregation With Markers of Alzheimer Disease Pathology in Middle-Aged Participants of the Framingham Heart Study. Neurology. 2025 Nov 25;105(10):e214314. doi.org/10.1212/WNL.0000000000214314.

◆抗アミロイドβ抗体療法はAD患者の脳血管にどのような影響をもつのか?

これら3つの研究を総合すると,ADの脳ではすでに血管代償機構が限界に近い状態にあり,慢性的な低灌流,血管収縮反応の過剰化,異常な血管新生,そしてペリサイト障害といった複数の血管病態が重層的に進行していることが明らかになります.このような状況下で抗アミロイドβ抗体療法を行う際には,アミロイド除去が脳血管にもたらす影響を慎重に考慮する必要があります.もちろん,血管構造と血流が比較的保たれている初期の患者では,抗アミロイドβ抗体の効果が血管系への負荷を上回る可能性があり,治療価値そのものを否定するものではありません.しかし,上記の血管病態が顕著な患者においては,BBBの脆弱性がすでに存在するため,急速なアミロイド除去によって血管壁にさらなるストレスがかかり,ARIA-EやARIA-Hといった副作用が生じやすくなることは十分に理解できます.加えて,血小板凝集亢進を示す患者では,もともとの炎症・凝固亢進を背景に,抗体治療によるアミロイドクリアランスの過程で局所炎症反応が増幅され,血管損傷のリスクがさらに高まる可能性があります.さらに慢性的な低灌流状態にある脳では血管の代償能力が低いため,アミロイド除去に伴う急性の血管ストレスに耐えられず,脳血管由来の認知機能低下へとつながる懸念も否定できません.

以上を踏まえると,抗アミロイドβ抗体療法は,血管病変の強い患者では十分な効果を発揮しにくいだけでなく,場合によっては認知機能悪化につながる可能性すらあると考えられます.治療対象の選別においては,神経病理だけでなく脳血管の状態を評価し,血管の脆弱性を正しく見極めることが今後ますます重要になると思われます.

・新しい認知症危険因子としてのウイルス感染症@第44回日本認知症学会学術集会

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月23日のFB投稿です**

第44回日本認知症学会学術集会(大会長:池内健先生,新潟)において,「新しい認知症危険因子としてのウイルス感染症」をテーマとしたシンポジウムを企画させていただきました.これまで本学会で十分に議論されてこなかったホットトピックスであったこともあり,会場には立ち見が出るほど多くの先生方にお集まりいただき,入室をあきらめる先生が出るほどの盛況となりました.

第44回日本認知症学会学術集会(大会長:池内健先生,新潟)において,「新しい認知症危険因子としてのウイルス感染症」をテーマとしたシンポジウムを企画させていただきました.これまで本学会で十分に議論されてこなかったホットトピックスであったこともあり,会場には立ち見が出るほど多くの先生方にお集まりいただき,入室をあきらめる先生が出るほどの盛況となりました.

セッションは,中嶋秀人先生(日本大学)による総論から始まり,森泰子先生(岐阜大学)の水痘・帯状疱疹ウイルス,横山和正先生(東静脳神経センター)の単純ヘルペスウイルス,私からのSARS-CoV-2(新型コロナウイルス),そして黒田隆之先生(東京科学大学)のEBウイルスと,各演者よりウイルス感染症と認知症の関連について多角的な議論が展開されました.改めて,認知症予防を考えるうえで極めて重要な視点であると実感いたしました.要点は以下のとおりです.

◆神経向性ウイルス感染が認知症や神経変性疾患の危険因子となることを示す疫学研究が,近年複数報告されている.

◆神経炎症のメカニズムとして,NFκBやcGAS–STINGシグナルなどの関与が明らかになりつつある.

◆アルツハイマー病の病因タンパクであるアミロイドβやタウは,ウイルス感染に対する宿主防御反応として作用している可能性が指摘されている.

◆病態に関連する機序として,病因タンパクの凝集(おそらくこれはウイルスに対する防御反応),神経炎症,血液脳関門破綻,他ウイルスの再活性化など複数の経路が考えられる.

◆帯状疱疹ウイルスに対するワクチン接種が認知症予防に有効であるという質の高いエビデンスが2つ報告された.また,新型コロナワクチンについても,罹患後症状を予防するとのメタ解析が示されている.

◆認知症予防の観点から,感染予防およびワクチン接種について市民への啓発を進めていくことが今後一層重要となる.

最後に,本シンポジウムを大いに盛り上げてくださった演者の先生方に改めて深く御礼申し上げます.また,会場で熱心にご参加いただき,活発なご質問とご意見をお寄せくださった多くの先生方に心より感謝申し上げます.

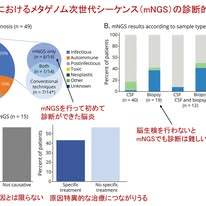

・急速に悪化する原因不明の重症脳炎をメタゲノム次世代シーケンスで診断し治療する!

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月24日のFB投稿です**

脳炎の診療は,原因となる細菌やウイルスを調べるためのPCR検査「FilmArray」の導入で大きく向上しましたが,それでも原因が分からない脳炎を経験します.とくに免疫不全を背景に急速に悪化する重症脳炎の場合,原因がわからないと適切な治療ができません.そこで期待されているのがメタゲノム次世代シーケンス(metagenomic next-generation sequencing;mNGS)です.

脳炎の診療は,原因となる細菌やウイルスを調べるためのPCR検査「FilmArray」の導入で大きく向上しましたが,それでも原因が分からない脳炎を経験します.とくに免疫不全を背景に急速に悪化する重症脳炎の場合,原因がわからないと適切な治療ができません.そこで期待されているのがメタゲノム次世代シーケンス(metagenomic next-generation sequencing;mNGS)です.

メタゲノムとはある環境(例:患者検体,腸内,土壌,海水など)に存在するすべての微生物の遺伝子情報をまとめてひとつのゲノム集合体として扱う概念です.そしてmNGSとは患者検体などに含まれるすべての遺伝子断片を網羅的に読み取り,未知・既知を問わず微生物(ウイルス,細菌,真菌,寄生虫)を一括で同定できる手法を指します.今回,パリのサルペトリエール病院から,重症脳炎の原因検索におけるmNGSの有用性を検証した研究が報告されています.次世代の脳炎医療を学ぶことができます.

対象患者は,2016年から2023年までで,血液検査や脳脊髄液検査,MRIなどの初期検査では原因が全く特定できないまま集中治療室に入室した重症脳炎患者です.特に免疫不全状態の患者が多く含まれ,全体の約45%を占めていました.最終診断がついた49例のうち40例が「脳炎」と確定し,この40例の中では14例(35%)が感染性脳炎でした.全49例を母数にすると感染性脳炎は約29%(14/49)であり,研究の対象全体の中で一定の割合を占めています(図1A).重要な点は感染性脳炎14例のうち6例はmNGSがなければ診断に至らなかったことです.

詳しく見ると,49例のうち,脳脊髄液mNGSが40例で,脳生検mNGSが19例で行われ,12例では両者が施行されました.結果としては脳脊髄液では40例中7例(17.5%)で何らかの病原体が検出されましたが,そのうち実際に脳炎の原因と判断されたのはわずか1例(2.5%)にとどまりました.一方,脳生検では19例中7例(36.8%)で何らかの病原体が検出され,その7例すべてが脳炎の原因病原体と評価されました(図1B).具体的には,風疹ウイルス,麻疹ウイルス,デングウイルス,Nocardia,HHV-6,アストロウイルス,オーソブニヤウイルスが検出されました.これらはいずれも免疫不全患者に起こりやすい稀な病原体です.聞いたことさえないアストロウイルスやオーソブニヤウイルスが含まれ,原因を同定できないのも無理はないと思いました.

さらに図1Cでは,mNGSの「陽性」の内訳が示されています.49例中15例でmNGS陽性でしたが,本当に脳炎の原因だった(causative)と判断されたのは7例(46.7%)のみでした.そして重要なのは,この7例はすべて脳生検で検出されており,全員が免疫不全患者だったという点です.一方,残りの陽性8例は「非原因性」で,偶然検出されただけのpegivirus,rhinovirus,HHV7,HHV8,EBVなどでした.mNGS陽性だからといって,すべてが脳炎の原因ではないことが如実に示されています.ただしpegivirus 2例は最近の報告をみると本当に「非原因性」かは疑わしい(グレイゾーン)のような気もします.

そしてうち4/7例(57.1%)ではmNGSの結果に基づき,以下のような原因に合った治療が開始されました(図1Cの右のグラフは数字が間違っている?).

① 風疹ウイルス→ニタゾキサニド(注;in vitro での抗ウイルス活性があるらしい)

② Nocardia + HHV-6→抗菌薬(セフロキシム, テイコプラニンなど)(注;NocardiaにはST合剤を使うはずだが…)

③ アストロウイルス→免疫回復治療(免疫再構築)(注;特異的抗ウイルス薬が存在しないため,免疫抑制剤中止+IVIGなど)

④ JCウイルス(PML)→ペムブロリズマブ(注;PD-1阻害剤は症例報告レベルで有効例あり)

議論となるのは脳生検の是非かと思います.まず脳生検のマイナス面ですが,生検に伴う合併症は19例中6例にありましたが,いずれも無症候性の軽微な画像所見で,臨床的な悪化を引き起こすものではありませんでした.つぎにプラス面はなんといっても治療に繋がった症例がいるということです.原因不明のまま治療が遅れれば致死的となる病原体も多く,その場合,脳生検+mNGSが唯一の突破口となり得ます.脳生検は「最後の手段」というイメージが強いですが,免疫不全を背景に急速に悪化する原因不明の脳炎においては,むしろ「必要な手段」として検討すべき場面があることが分かりました.mNGSはまだどこでもできる検査ではありませんが,将来的にこのような医療が行われるようになることが分かり大変勉強になりました.

Benghanem S, et al. Diagnostic yield of next-generation sequencing in CSF or brain biopsy for severe encephalitis requiring intensive care. Neurol Clin Pract. 2025 Dec;15(6):e200558. doi.org/10.1212/CPJ.0000000000200558.

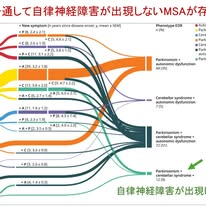

・自律神経障害を欠く多系統萎縮症は確実に存在し,従来は見逃されていた可能性が高い!

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月26日のFB投稿です**

多系統萎縮症(MSA)は,パーキンソニズム,小脳性運動失調,自律神経障害という3つの症候が複合的に進行するαシヌクレイノパチーです.従来は自律神経障害が診断の中心に置かれていましたが,2022年に提案された新しいMovement Disorder Society(MDS)基準では,運動症状(パーキンソニズム,小脳性運動失調)のみでもMSAを臨床的に疑うことが可能になりました.今回取り上げるNeurology誌の論文は,この「自律神経障害を欠くMSA」という新しい臨床概念の妥当性を,剖検例140例(!)を用いて検証した重要な国際多施設共同研究です.

多系統萎縮症(MSA)は,パーキンソニズム,小脳性運動失調,自律神経障害という3つの症候が複合的に進行するαシヌクレイノパチーです.従来は自律神経障害が診断の中心に置かれていましたが,2022年に提案された新しいMovement Disorder Society(MDS)基準では,運動症状(パーキンソニズム,小脳性運動失調)のみでもMSAを臨床的に疑うことが可能になりました.今回取り上げるNeurology誌の論文は,この「自律神経障害を欠くMSA」という新しい臨床概念の妥当性を,剖検例140例(!)を用いて検証した重要な国際多施設共同研究です.

本研究の一番の注目点は,患者の発症時の症候がパーキンソニズム(P),小脳性運動失調(C),自律神経障害(A)のいずれであったかを丁寧に分類し,どのような順番で症候が追加されていくかを追跡した点にあります.下記に示すサンキー図(Sankey diagram;工程間の流量を表現する図表)では,P・C・Aの3要素がどのように分岐し,最終的にどの症候の組み合わせに到達するのかが視覚的に示されています.

まず興味深いのは,初発時に自律神経障害を欠いていた症例が全体の58%(41+12+5%)にものぼったことです.従来の診断基準ではMSAと診断されていなかった可能性が高い患者が,実は多数存在していたことを意味します.さらに追跡の結果,最終診察時に至るまで自律神経障害が一度も出現しなかった患者が12例(9%)存在し,この群は平均8.1年と比較的長い罹病期間を示しました(明るい緑色の線).具体的には,

Aなし群の罹病期間:8.1 ± 2.1 年

Aあり群の罹病期間:6.3 ± 2.6 年

と,Aが出ない群の方が生存期間が有意に長いことが示されています(p=0.035).また自律神経障害を欠いていた症例は,起立性低血圧を悪化させ得るレボドパ治療によって説明できるものではありませんでした(A欠如群の83%がレボドパを使用していました).

一方,小脳症候で発症した患者は,早期から自律神経障害やパーキンソニズムへ枝分かれし,疾患の多系統化がもっとも早い群でした.これは従来の報告とも一致し,小脳発症MSAの疾患進行の速さを裏づけています.

また最終的には51%の患者がP+C+Aの3症候すべてを呈し,MSAが真の意味で「多系統」の疾患であることも再確認されました.

この研究は,MSAの診断と病態理解に大きな影響を与えます.とくに,自律神経症状がないからMSAではないと判断されていた患者が実際にはMSAであった可能性を示し,新しいMDS基準が臨床現場で非常に重要であることを改めて示唆しています.また非自律神経型MSA(=運動症のみのMSA)が進行の遅いサブタイプである可能性も示され,治療介入研究において,運動症状のみで経過する症例を除外してしまうことのリスクが強調されています.以下,論文のまとめです.

① 非自律神経型MSAは確実に存在する.従来は見逃されていた可能性が高い.

② MDS基準の運動症状のみでの診断は妥当である.

③ 非自律神経型MSAは進行が緩徐で予後が比較的良い.

④ 逆に小脳発症MSAは進行が速い.

⑤ 自然歴研究や治療介入試験では,進行度が遅く治療効果を検出しやすい非自律神経型MSA患者の存在を考慮する必要がある.

Wilkens I,Bebermeier S,Heine J,et al.Multiple System Atrophy Without Dysautonomia:An Autopsy-Confirmed Study.Neurology.2025;105:e214316.doi.org/10.1212/WNL.0000000000214316

・Happy birthday, Prof. Charcot! —シャルコー先生の遺した現代の脳神経内科医に必要な言葉とは?—

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月29日のFB投稿です**

本日,11月29日は,敬愛するジャン=マルタン・シャルコー先生(Jean-Martin Charcot,1825–1893)の誕生日です.彼の生誕200年を迎えた今年は,世界各地で記念のシンポジウムや展示会が開催されました.Lancet Neurology誌 に掲載されたChristopher G Goetz教授の小論文でも,シャルコー自身が好んで用いた「Si je ne me trompe pas(もし私が間違っていなければ)」という言葉を手がかりに,現代の神経学においても揺るがない彼らの3つの柱が紹介されています.

本日,11月29日は,敬愛するジャン=マルタン・シャルコー先生(Jean-Martin Charcot,1825–1893)の誕生日です.彼の生誕200年を迎えた今年は,世界各地で記念のシンポジウムや展示会が開催されました.Lancet Neurology誌 に掲載されたChristopher G Goetz教授の小論文でも,シャルコー自身が好んで用いた「Si je ne me trompe pas(もし私が間違っていなければ)」という言葉を手がかりに,現代の神経学においても揺るがない彼らの3つの柱が紹介されています.

第1の柱は,解剖学と臨床を結びつけた方法論です.シャルコーはサルペトリエール病院に集まる多くの患者を「生きた病理博物館」と呼び,詳細な診察記録を重ね,死後の剖検所見と比較することで,臨床症候と神経病理を精密に結びつけました.パーキンソン病における動作緩慢やALSにおける上下位運動ニューロン徴候など,今日の教科書に記される基本概念の多くはここから生まれています.この「臨床と病理を行き来する」姿勢は,いま私たちが行っているトランスレーショナルリサーチの原点といえます.

第2の柱は,他分野からの知的刺激を積極的に取り込むという考え方です.シャルコーは写真技術を医学教育に活かし,美術学校の画家や彫刻家を招いて臨床所見の視覚化を進めました.歩行解析,電気生理学,新しい計測技術など,当時としては革新的な手法を次々に導入し,サルペトリエールを総合的な神経科学研究の中心へと押し上げました.彼が語った「医学は自律して存在するのではなく,他から着想を借り続けなければ停滞する」という考えは,現代の学祭的な連携や技術統合の在り方と見事に響き合います.

第3の柱は,遺伝素因に対する洞察です.メンデル遺伝学が確立される以前にもかかわらず,シャルコーは神経疾患の背景に「家族的な脆弱性」が存在すると考え,一つの遺伝素因がさまざまな症状として現れる可能性を示しました.彼が思い描いた「一つの遺伝的基盤から多様な表現型が生じる」という考え方は,21世紀の遺伝学やエピジェネティクス研究において重要なものになっています.

論文の最後でGoetz教授は,シャルコーの遺した数多くの言葉の中から,現代の脳神経内科医に必要な一節を紹介しています.1887年,彼は学生たちに向けてこう語りました.「When a patient calls on you, he is under no obligation to have a simple disease just to please you.(患者は,あなたのために簡単な病気で来てくれる義務などない.)」という言葉です.この一文には,複雑で理解しがたい症例と向き合う脳神経内科医にとって重く響きます.当然ですが,患者さんは医師のために簡単な病気を選んで来るわけではありません.だからこそ医師は慢心を捨て,地道な観察と探求を続け,今日の限界を認めつつも,明日の診断や治療がより良いものになるよう不断に学び続けなければならないのだと思います.200年を経てもなお,彼の言葉と精神は私たち脳神経内科医を照らし続けています.

Goetz CG. Si je ne me trompe pas: Charcot’s neurological legacy in the 21st century. Lancet Neurol. 2025 Dec;24(12):1000-1001. doi.org/10.1016/S1474-4422(25)00399-0.

・難病診療における医療倫理の難しさ@第13回日本難病医療ネットワーク学会学術集会

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年11月29日のFB投稿です**

第13回日本難病医療ネットワーク学会学術集会(大会長:漆谷真・滋賀医科大学教授)にて、標題のシンポジウムの座長を荻野美恵子先生とともに務めさせていただきました。

第13回日本難病医療ネットワーク学会学術集会(大会長:漆谷真・滋賀医科大学教授)にて、標題のシンポジウムの座長を荻野美恵子先生とともに務めさせていただきました。

まず岩木三保先生より、Jonsenの4分割表、臨床倫理の4原則、さらに「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等についてご講演いただき、適切な診療を実践するうえでの重要ポイントをご解説いただきました。その後は会場全体を巻き込んだ事例検討が行われました。

提示された事例は、在宅介護中で人工呼吸器を装着して生活しているALS患者さんが慢性腎不全を併発し、人工透析導入の是非を検討せざるを得ないという、現実に存在したケースでした。看護師の高田久美子さんから事例提示があり、会場の参加者同士が小グループを作り、各自の立場から議論し、最終的に意見を共有しました。

議論を通して、多職種の医療者がこのような臨床倫理的アプローチを実際に経験することの重要性を改めて実感しました。上述のガイドラインにも示されているとおり、患者さんの希望が必ずしもそのまま最終決定になるわけではありません。患者さん・ご家族が適切な意思決定に至れるよう、どの程度の情報を、どのように、どのタイミングで提供するのが望ましいのか――医療者側が深く考え続ける必要があると感じました。

この学会の大きな特色は、難病医療に関わる多職種が連携し、よりよい医療体制の構築を目指している点にあります。今回も大変有意義で刺激的な学術集会となりました。とくに今回は、本学会に加えて日本難病看護学会、神経難病リハビリテーション研究会の3学会による共同開催(難病支援学術コンソーシアム)であり、多様な職種の先生方と交流する貴重な機会となりました。このような素晴らしい学術集会を企画・運営いただいた漆谷真先生をはじめ大会長の先生方、関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

(作成者)峯岸 瑛(みねぎし あきら)