今年のノーベル賞では、坂口志文氏が生理学・医学賞、北川進氏が化学賞を受賞と朗報がもたらされましたが、受賞後にお二人が基礎研究支援への注文を出されたように、我が国にとって科学技術大国再興は喫緊の課題と思っています。

今月の学術ニュースは、健康長寿であるための新たな知見、AIの活用事例と潜むリスク、下畑先生からの最新医学情報、等です。

1.2025年10月の活動状況

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

【ヨガストレッチ &靴のはきかた】 2025/9/30 猛暑でできなかった振替分を実施 特別プログラムは 「ヨガストレッチ」 今の時期に とっても気持ちがいいです 自然の中で手足を 伸ばして〜 最幸 その後の靴の履き方復習です 知っていても疎かになりやすい! もう一度初心に戻りましょう〜 靴も足にピッタリついて ウォーキングは軽いかる〜い 足どり颯爽 いい感じです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #ヨガストレッチ #靴の選び方 #靴の履き方 #靴紐の結び方 #速歩

【ヨガストレッチ &靴のはきかた】 2025/9/30 猛暑でできなかった振替分を実施 特別プログラムは 「ヨガストレッチ」 今の時期に とっても気持ちがいいです 自然の中で手足を 伸ばして〜 最幸 その後の靴の履き方復習です 知っていても疎かになりやすい! もう一度初心に戻りましょう〜 靴も足にピッタリついて ウォーキングは軽いかる〜い 足どり颯爽 いい感じです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #ヨガストレッチ #靴の選び方 #靴の履き方 #靴紐の結び方 #速歩

・田村 芙美子さんの投稿

秋晴れ☀️ 秋色を楽しみながらP.ウォーキング まだまだ昼間は暑いくらいです 明日から渋谷教室3学期が始まります ガンバロー👊✨

秋晴れ☀️ 秋色を楽しみながらP.ウォーキング まだまだ昼間は暑いくらいです 明日から渋谷教室3学期が始まります ガンバロー👊✨

・佐藤珠美さんの投稿

認知症に限らず、高齢者が望む場所で住み続けられるようにするためには、地域の総力戦が必要です。 位置情報がわかる機器、行方不明者を探せる警察犬。 人間だけではない、色々なモノのチカラを結集しよう!という取り組みの下準備を進めています。 #認知症エコシステム #アプリ #ササエル ※当倶楽部の活動において利益相反関連事項はありません。

認知症に限らず、高齢者が望む場所で住み続けられるようにするためには、地域の総力戦が必要です。 位置情報がわかる機器、行方不明者を探せる警察犬。 人間だけではない、色々なモノのチカラを結集しよう!という取り組みの下準備を進めています。 #認知症エコシステム #アプリ #ササエル ※当倶楽部の活動において利益相反関連事項はありません。

・田村 芙美子さんの投稿

㊗️北鎌倉テラススタジオ16周年 昨日10/1 記念日を迎えました。長いようで短い年月を杉浦コーチの変わらぬオヤジギャグとPRESS📰、CoreNoodleで鍛えられました。私の人生の○分の一です。

㊗️北鎌倉テラススタジオ16周年 昨日10/1 記念日を迎えました。長いようで短い年月を杉浦コーチの変わらぬオヤジギャグとPRESS📰、CoreNoodleで鍛えられました。私の人生の○分の一です。

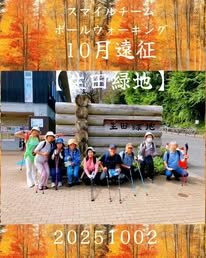

・スマイルチームさんの投稿

スマイルチーム ポールウォーキング。10月の遠征は生田緑地。岡本太郎美術館を堪能しました! #ポールウォーキング #岡本太郎美術館

スマイルチーム ポールウォーキング。10月の遠征は生田緑地。岡本太郎美術館を堪能しました! #ポールウォーキング #岡本太郎美術館

・山下 和彦さんの投稿

今日は小学生に足の成長の授業🦶とっても楽しくエネルギッシュにできました!しっかり前向きに聞いてくれる子どもが多くやりがいがあります👍

今日は小学生に足の成長の授業🦶とっても楽しくエネルギッシュにできました!しっかり前向きに聞いてくれる子どもが多くやりがいがあります👍

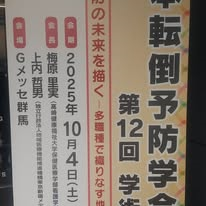

・水間 孝之さんの投稿

日本転倒予防学会in群馬開催されました。 群馬ポールウォーキング協会が出展、セミナーを開催し、ポールウォーキングを紹介しました‼️ 皆さんお疲れ様でした‼️

日本転倒予防学会in群馬開催されました。 群馬ポールウォーキング協会が出展、セミナーを開催し、ポールウォーキングを紹介しました‼️ 皆さんお疲れ様でした‼️

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

【課題は上半身】 2025/10/4 フォームを動画で確認! 「腕を振っているつもり」 「はい、そうですね。 つもりと事実は違うね〜」 上腕は体側でストップ 毎回お馴染みの感想が出てきます(笑) 気づきが改善の第1歩 これも動画撮影毎に話してます(笑) #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #ポールウォーキング #土曜日海老川ロード定例会

【課題は上半身】 2025/10/4 フォームを動画で確認! 「腕を振っているつもり」 「はい、そうですね。 つもりと事実は違うね〜」 上腕は体側でストップ 毎回お馴染みの感想が出てきます(笑) 気づきが改善の第1歩 これも動画撮影毎に話してます(笑) #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウォーキング #ノルディックウォーク #ポールウォーキング #土曜日海老川ロード定例会

・中村 理さんの投稿

佐久ポールウォーキング協会より 無事終わりました。 10/4〜5ぞっこんさく市〜 /5(日)PW駒場例会〜 佐久駒場公園で会場同じくしWイベントでした。 「ぞっこんさく市」ではPWの案内と体験会をと〜 協会員の憩いと立寄り休憩場も兼ねての出店でした。団体会員の(株)シナノさんの特価品販売もございました。 午後は☔️もあった2日間。 二日間で4万人の参加者をお迎えした様でした(主催者発表) 駒場PW#例会は50名の参加者を迎え、混み合った公園を逃れお隣の牧場をポールウォークでした。 10名の看護師目指す大学生も参加しシニアとの交流を図って居ました。いつもと違い若返った様な協会員の皆さんでした。 今日のご褒美は〜立科スパイシーチーズバーガー🍔〜‼️ 相変わらずの旨さ〜ww

佐久ポールウォーキング協会より 無事終わりました。 10/4〜5ぞっこんさく市〜 /5(日)PW駒場例会〜 佐久駒場公園で会場同じくしWイベントでした。 「ぞっこんさく市」ではPWの案内と体験会をと〜 協会員の憩いと立寄り休憩場も兼ねての出店でした。団体会員の(株)シナノさんの特価品販売もございました。 午後は☔️もあった2日間。 二日間で4万人の参加者をお迎えした様でした(主催者発表) 駒場PW#例会は50名の参加者を迎え、混み合った公園を逃れお隣の牧場をポールウォークでした。 10名の看護師目指す大学生も参加しシニアとの交流を図って居ました。いつもと違い若返った様な協会員の皆さんでした。 今日のご褒美は〜立科スパイシーチーズバーガー🍔〜‼️ 相変わらずの旨さ〜ww

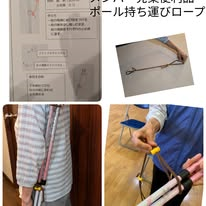

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

【ポールを束ねてホイ】 お買い物の時に困るポール これならさっと結べて 身体に沿うので安心です。 設計図と使い方を披露して 頂きました 材料費約150円 2025/10/6 #船橋ウォーキングソサイエティ #月曜日シニアポールウォーキング #姿勢チェック #コグニサイズ #チェアエクササイズ #ステップエクササイズ #ポール持ち運びロープ

【ポールを束ねてホイ】 お買い物の時に困るポール これならさっと結べて 身体に沿うので安心です。 設計図と使い方を披露して 頂きました 材料費約150円 2025/10/6 #船橋ウォーキングソサイエティ #月曜日シニアポールウォーキング #姿勢チェック #コグニサイズ #チェアエクササイズ #ステップエクササイズ #ポール持ち運びロープ

・田村 芙美子さんの投稿

清々しい秋空 秋桜 爽やかな里山の風 稲刈りした稲架掛け 昔遊んだ数珠玉 割れて綿がもりもり現れたガマ 今風の服を着た案山子 気持ち良いポールウォーキングを楽しみました

清々しい秋空 秋桜 爽やかな里山の風 稲刈りした稲架掛け 昔遊んだ数珠玉 割れて綿がもりもり現れたガマ 今風の服を着た案山子 気持ち良いポールウォーキングを楽しみました

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

しっかり歩きに向けての #フォームチェック #美姿勢ウォーキング で #船橋ウォーキングソサイエティ 屋外全てのコースが動画撮影を 完了しました 意識づけはコーチの役割 活かすのは本人ですよ〜 少しの進歩でも継続が大事です #パワーウォーキング #インターバル速歩 #中之条研究 #筋トレ #7秒スクワット

しっかり歩きに向けての #フォームチェック #美姿勢ウォーキング で #船橋ウォーキングソサイエティ 屋外全てのコースが動画撮影を 完了しました 意識づけはコーチの役割 活かすのは本人ですよ〜 少しの進歩でも継続が大事です #パワーウォーキング #インターバル速歩 #中之条研究 #筋トレ #7秒スクワット

・スマイルチームさんの投稿

2025.9.2〜9.7 活動記録 ☺︎ポールウォーキング 10名 生田緑地・岡本太郎美術館 ☺︎相模原市文化協会会議 ☺︎スマイルリズムエクササイズ 16名 ☺︎上鶴間公民館子どもまつり実行委員会 ☺︎上鶴間公民館利用団体懇談会・交流会 AED講習 ☺︎上鶴間公民館利用団体懇談会役員会 ☺︎スマイルチーム光が丘 21名 チェア体操 ☺︎中屋敷チェアエクササイズ 21名

2025.9.2〜9.7 活動記録 ☺︎ポールウォーキング 10名 生田緑地・岡本太郎美術館 ☺︎相模原市文化協会会議 ☺︎スマイルリズムエクササイズ 16名 ☺︎上鶴間公民館子どもまつり実行委員会 ☺︎上鶴間公民館利用団体懇談会・交流会 AED講習 ☺︎上鶴間公民館利用団体懇談会役員会 ☺︎スマイルチーム光が丘 21名 チェア体操 ☺︎中屋敷チェアエクササイズ 21名

・遠藤 恵子さんの投稿

📣午後はイレギュラー講座! 【長者研修大学校 穴生学舎】 健康づくりサポーターコース48名の皆さんと、 2時間たっぷり身体を動かしました💪✨ 昨年度から毎年3~4講座のご依頼をいただいており担当の方とはもう8年のお付き合いになります。 昨年は創立30周年記念イベントでも2講座 講師を務めさせていただきました! 担当者の方はおととしまで社協にお勤めで、 その頃から介護予防運動の講師として継続的にお声かけいただいています。 「この先生に任せれば大丈夫!」 そんな言葉に支えられ、信頼関係を築いてこられたことに心から感謝です🙏✨ 長年積み重ねてきた経験と信頼を大切に、 これからも現場でお役に立てる講師であり続けたいと思います🌸 そして明日も穴生学舎で講師のお仕事です✋ 地域リーダーコースの皆さん18名に、ポールウォーキングを体験していただきます🚶♀️✨ あっ😵 そういえば今日の参加者のみなさんに【島崎和歌子】に似ていると言われた😱 人生初🤣

📣午後はイレギュラー講座! 【長者研修大学校 穴生学舎】 健康づくりサポーターコース48名の皆さんと、 2時間たっぷり身体を動かしました💪✨ 昨年度から毎年3~4講座のご依頼をいただいており担当の方とはもう8年のお付き合いになります。 昨年は創立30周年記念イベントでも2講座 講師を務めさせていただきました! 担当者の方はおととしまで社協にお勤めで、 その頃から介護予防運動の講師として継続的にお声かけいただいています。 「この先生に任せれば大丈夫!」 そんな言葉に支えられ、信頼関係を築いてこられたことに心から感謝です🙏✨ 長年積み重ねてきた経験と信頼を大切に、 これからも現場でお役に立てる講師であり続けたいと思います🌸 そして明日も穴生学舎で講師のお仕事です✋ 地域リーダーコースの皆さん18名に、ポールウォーキングを体験していただきます🚶♀️✨ あっ😵 そういえば今日の参加者のみなさんに【島崎和歌子】に似ていると言われた😱 人生初🤣

・佐藤珠美さんの投稿

八ヶ岳北麓 山桜の葉が色付く

八ヶ岳北麓 山桜の葉が色付く

・柳澤 光宏さんの投稿

今日から3日間国際福祉機器展に出展しています!皆さんお待ちしております。

今日から3日間国際福祉機器展に出展しています!皆さんお待ちしております。

・大内 克泰さんの投稿

桑折町マルベリーの「脳の若返り教室」。 ラケット🏸持った途端に若返る元18歳の皆様😊 今月から広い体育館に移ったので、バドミントンで左右打ちラリーやバードゴルフをフォアハンドとバックハンドで脳トレしました😃 来週もお楽しみに♫

桑折町マルベリーの「脳の若返り教室」。 ラケット🏸持った途端に若返る元18歳の皆様😊 今月から広い体育館に移ったので、バドミントンで左右打ちラリーやバードゴルフをフォアハンドとバックハンドで脳トレしました😃 来週もお楽しみに♫

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

【何故、速歩きがいいの?】 道理がわかれば 心が動く 心が動けば行動が伴う 見てわかるようにパネルで説明 2025/10/9 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウォーク #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ポールウォーク #インターバル速歩 #中之条研究 #しっかり歩き #中強度の運動

【何故、速歩きがいいの?】 道理がわかれば 心が動く 心が動けば行動が伴う 見てわかるようにパネルで説明 2025/10/9 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウォーク #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ポールウォーク #インターバル速歩 #中之条研究 #しっかり歩き #中強度の運動

・遠藤 恵子さんの投稿

午前は介護予防運動👟 ⇒会場を移動して午後は、2022年4月から引き継いで約2年半になります 健康体操教室(1時間半)✨ 引き継いだ当初は前期高齢者の方が多かった記憶が…🤔 気づけば今では後期高齢者の方がどんどん増え、元気に参加中🙌‼️ ご夫婦でご参加の方が2組💓 めっちゃ貴重!というか理想的です☺️ そしてなんと今では毎回30名超えの大所帯に✨ 安全第一!事故がおきないように お一人おひとりとアイコンタクトをとりながら 動きをキョロキョロ確認👀 その様子を見て「先生、表情がコロコロ変わって可愛い・面白い」 なんて声をかけてくださることも😆💕 どなたでも無理なくできてしっかり効果が期待できる運動💪 そして“笑顔で楽しめる時間”をお届けできるよう心がけています🌿 みなさんの笑顔と前向きな姿に 毎回こちらがたくさんの元気をもらっています✨ そして、こちらの教室でも お友達に誘われて3ヶ月前からご参加くださっている90代の方がおられます💐 もともと以前から身体を動かすことを続けてこられた方でその積み重ねが今の元気につながっているのだと思います🌿 ちなみに本日の筋トレメニュー💪 (からだを整えた後におこなっています筋トレメニュー) ✅ カーフレイズ 10回×3セット ✅ 椅子からの立ち上がり 10回×3セット 90代の方もしっかりclearされました👏✨ 年齢を重ねても“動ける”って本当に素晴らしい!! 筋トレあり有酸素運動あり 1時間半の運動の〆は365歩のマーチを歌いながらChairAero•*¨*•.¸¸♬︎ 継続は力なり💫 私自身も学ばせていただくことばかりです🫡

午前は介護予防運動👟 ⇒会場を移動して午後は、2022年4月から引き継いで約2年半になります 健康体操教室(1時間半)✨ 引き継いだ当初は前期高齢者の方が多かった記憶が…🤔 気づけば今では後期高齢者の方がどんどん増え、元気に参加中🙌‼️ ご夫婦でご参加の方が2組💓 めっちゃ貴重!というか理想的です☺️ そしてなんと今では毎回30名超えの大所帯に✨ 安全第一!事故がおきないように お一人おひとりとアイコンタクトをとりながら 動きをキョロキョロ確認👀 その様子を見て「先生、表情がコロコロ変わって可愛い・面白い」 なんて声をかけてくださることも😆💕 どなたでも無理なくできてしっかり効果が期待できる運動💪 そして“笑顔で楽しめる時間”をお届けできるよう心がけています🌿 みなさんの笑顔と前向きな姿に 毎回こちらがたくさんの元気をもらっています✨ そして、こちらの教室でも お友達に誘われて3ヶ月前からご参加くださっている90代の方がおられます💐 もともと以前から身体を動かすことを続けてこられた方でその積み重ねが今の元気につながっているのだと思います🌿 ちなみに本日の筋トレメニュー💪 (からだを整えた後におこなっています筋トレメニュー) ✅ カーフレイズ 10回×3セット ✅ 椅子からの立ち上がり 10回×3セット 90代の方もしっかりclearされました👏✨ 年齢を重ねても“動ける”って本当に素晴らしい!! 筋トレあり有酸素運動あり 1時間半の運動の〆は365歩のマーチを歌いながらChairAero•*¨*•.¸¸♬︎ 継続は力なり💫 私自身も学ばせていただくことばかりです🫡

・中村 理さんの投稿

佐久ポールウォーキング協会より 快晴の〜女神湖PW散策〜 紅葉🍁はまだまだの蓼科/女神湖へ秋🍂を求め50名大集合〜❗️ 別荘地と池の周りの約4kmのポールウォークでした。 ランチはカフェレストラン/女神湖駅で採れたて「きのこ🍄/5種入り🍄鍋定食」で舌鼓〜 きのこ汁がばか旨の鍋でした。 帰りに浅科/五郎衛米の田んぼ道を下見に〜ww

佐久ポールウォーキング協会より 快晴の〜女神湖PW散策〜 紅葉🍁はまだまだの蓼科/女神湖へ秋🍂を求め50名大集合〜❗️ 別荘地と池の周りの約4kmのポールウォークでした。 ランチはカフェレストラン/女神湖駅で採れたて「きのこ🍄/5種入り🍄鍋定食」で舌鼓〜 きのこ汁がばか旨の鍋でした。 帰りに浅科/五郎衛米の田んぼ道を下見に〜ww

・田村 芙美子さんの投稿

三浦ネットPWは欠席者(超高齢化の為)が多く、男子(元気なゴルファージム通い)3人🚶♂️🚶♂️🚶♂️と私🚶だけ。近場を歩きましよう~と寿福寺から英勝寺、海蔵寺まで。鎌倉検定1級のメンバーさんの解説が重厚! 海蔵寺の萩には間に合いましたが英勝寺の曼珠沙華はほぼ枯れてしまっていました。祠堂は英勝院の位牌を安置してあり、徳川光圀によって建てられたもの。 こちらでも100年元気の日課ドリルは好評です。

三浦ネットPWは欠席者(超高齢化の為)が多く、男子(元気なゴルファージム通い)3人🚶♂️🚶♂️🚶♂️と私🚶だけ。近場を歩きましよう~と寿福寺から英勝寺、海蔵寺まで。鎌倉検定1級のメンバーさんの解説が重厚! 海蔵寺の萩には間に合いましたが英勝寺の曼珠沙華はほぼ枯れてしまっていました。祠堂は英勝院の位牌を安置してあり、徳川光圀によって建てられたもの。 こちらでも100年元気の日課ドリルは好評です。

・日本ポールウォーキング協会 npwaさんの投稿

10月12日、スキルアップ研修会東京2回目を実施しました。 今年度最後の研修ということもあり、40名を超える多くの参加者となりました。 マニュアルベースの実技確認、意見交換など非常に有意義な研修会となりました。 次年度も多くの方の受講をお待ちしております。

10月12日、スキルアップ研修会東京2回目を実施しました。 今年度最後の研修ということもあり、40名を超える多くの参加者となりました。 マニュアルベースの実技確認、意見交換など非常に有意義な研修会となりました。 次年度も多くの方の受講をお待ちしております。

・スマイルチームさんの投稿

2025.9.8〜9.14 活動記録 ☺︎健康体操 9名 ☺︎コグニサイズの会 新磯地域包括支援センター出張介護予防教室 チェアエクササイズ®︎ 14名 ☺︎スマイルチーム上溝 19名 ☺︎シニアサポータースタッフ研修申し込み 10名 ☺︎HP活動予定更新 ☺︎青空PW 11名 ☺︎ほかほかふれあいフェスタ 青少年指導委員連絡協議会 (欠席) ☺︎スマイルフレンズ 21名 ☺︎相模原スポーツフェスティバル 青少年指導委員連絡協議会 (欠席) ☺︎EEOAオンラインセミナー受講 サーキットチェア®︎エクササイズで指導スキルに磨きをかける!

2025.9.8〜9.14 活動記録 ☺︎健康体操 9名 ☺︎コグニサイズの会 新磯地域包括支援センター出張介護予防教室 チェアエクササイズ®︎ 14名 ☺︎スマイルチーム上溝 19名 ☺︎シニアサポータースタッフ研修申し込み 10名 ☺︎HP活動予定更新 ☺︎青空PW 11名 ☺︎ほかほかふれあいフェスタ 青少年指導委員連絡協議会 (欠席) ☺︎スマイルフレンズ 21名 ☺︎相模原スポーツフェスティバル 青少年指導委員連絡協議会 (欠席) ☺︎EEOAオンラインセミナー受講 サーキットチェア®︎エクササイズで指導スキルに磨きをかける!

・佐藤珠美さんの投稿

一本柳ポールウォーキング倶楽部は毎週火曜日 佐久インターバル速歩倶楽部は月に3回。 佐久平ウォーキング倶楽部の会員さんは、max月に7回の外出の機会がある、という事になります。 製薬メーカーさんから頂いたパンフレット。当倶楽部の想いが具現化されていて嬉しくなりました😊 #認知症エコシステム #40代からの生活習慣病予防#地域の総力戦#身体活動#中強度#地域介護の担い手 #健康教育#コメディカル達の本気!

一本柳ポールウォーキング倶楽部は毎週火曜日 佐久インターバル速歩倶楽部は月に3回。 佐久平ウォーキング倶楽部の会員さんは、max月に7回の外出の機会がある、という事になります。 製薬メーカーさんから頂いたパンフレット。当倶楽部の想いが具現化されていて嬉しくなりました😊 #認知症エコシステム #40代からの生活習慣病予防#地域の総力戦#身体活動#中強度#地域介護の担い手 #健康教育#コメディカル達の本気!

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

【習志野台6丁目町会で ウォーキング教室】 2025/10/15 船橋市の中で最も 閑静な住宅街です。 健康意識が高く楽しい方々が 集いました。 ウォーキング教室への参加が 初めての方ばかりでしたが 素早い反応で 返事も身体もよく動きます。 あるき方で心も変わる ★本日も楽しい出会いに感謝です HAPPY♥ #船橋ウォーキングソサイエティ #ウォーキング教室 #習志野台6丁目町会 #良い歩きは良い姿勢から #若々しい身体は背筋ピン #量より質のウォーキング

【習志野台6丁目町会で ウォーキング教室】 2025/10/15 船橋市の中で最も 閑静な住宅街です。 健康意識が高く楽しい方々が 集いました。 ウォーキング教室への参加が 初めての方ばかりでしたが 素早い反応で 返事も身体もよく動きます。 あるき方で心も変わる ★本日も楽しい出会いに感謝です HAPPY♥ #船橋ウォーキングソサイエティ #ウォーキング教室 #習志野台6丁目町会 #良い歩きは良い姿勢から #若々しい身体は背筋ピン #量より質のウォーキング

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

秋だ〜 体全部使って歩くよ 2025/10/18 #船橋ウォーキングソサイエテ #2本のボールを使うウォーキング #土曜日海老川定例会 #インターバル速歩 #中之条研究 #ミトコンドリア #フレイル

秋だ〜 体全部使って歩くよ 2025/10/18 #船橋ウォーキングソサイエテ #2本のボールを使うウォーキング #土曜日海老川定例会 #インターバル速歩 #中之条研究 #ミトコンドリア #フレイル

・新地 昌子さんの投稿

今日は私も茨城です(何人か友達が茨城に向かっているとの投稿があったので😊) 笠間市の北山公園をポールウォーキングしました。ちょうど花がない季節でしたが、この公園を庭のように歩いているKさんのおかげで通しか知らない上級コースを楽しみました♪桜で有名ですが、これからは紅葉🍁も楽しみ。アップダウンありの約3キロのウォーキングでした。

今日は私も茨城です(何人か友達が茨城に向かっているとの投稿があったので😊) 笠間市の北山公園をポールウォーキングしました。ちょうど花がない季節でしたが、この公園を庭のように歩いているKさんのおかげで通しか知らない上級コースを楽しみました♪桜で有名ですが、これからは紅葉🍁も楽しみ。アップダウンありの約3キロのウォーキングでした。

・長谷川 弘道さんの投稿

本日は、津島のウォーキングイベント「いきいきウォーキングin神守」に参加してまいりました♪ 23年続いたロングイベント❗️ コロナで途中3年間お休みしましたが、今回で実質20回目を迎え一区切りとすることになりました。 私は多分7〜8回目くらいから参加させていただきまして、準備体操や整理体操を担当したり、健康ミニレクチャーや、歩くことが難しい方を対象として椅子に腰掛けての体操などをやらせてきただきました。 そして、こんな私に本日、最後の回で功労賞までいただきまして、本当に感謝でございます。ありがとうございます。 毎年大勢の市民の方が参加され、本日も800名ほどの皆さんがご参加でした。 このイベントの素晴らしいことは、津島市の神守地区とその周りの地域の住民の皆さん、また地元の高校生たちのボランティアのご協力あっての開催であるということなんですね❗️ それと、地元企業のスポンサーシップによって運営がなされてきたわけです。# 事前のコースの下見、安全の確保、人員の配置、受付の手配、救急の対応、ゴールされた皆さんにカレーを提供するわけですが、その準備など、全て市民の皆さんのボランティアによって賄われてきたんですね‼️ そして、その運営の核となってきたのが、私が長らくこの津島の地でポールウォーキングの活動を一緒に続けていただいております日比ファミリー(ご主人様は津島市長)でいらっしゃいます。 一年に一回ではありますが、先のような事前の準備、人の手配、後片付けなどなど、並々ならないご苦労があったことでしょう。 でも日比ファミリーや一緒にこの活動を続けてこられたボランティアの皆さんは、毎回笑顔で参加者の皆さんを迎えられ、毎年参加を楽しみにしておられる皆さんの笑顔、あるいは励ましの言葉や、ゴール後の大抽選会で大いに盛り上がる皆さんの喜ばれる姿にも支えられ、20回のこの大事業を全うされたのだ思います😊 このイベントはこれで一区切りとはなりますが、ここに参加した子供たちやボランティアで参加いただいた高校生の皆さんが、今後なんらかの形で繋いで行って、自分たちでもこうした地域住民のつながりを大切にするイベントを主催してくれることを願っています‼️ 日比ファミリー、そしてボランティアの皆さん、お疲れ様でございました。そして、参加いただいた市民の皆さん、ありがとうございました😊 #津島市 #ウォーキング #ボランティア #市民主催 #繋がり #感謝

本日は、津島のウォーキングイベント「いきいきウォーキングin神守」に参加してまいりました♪ 23年続いたロングイベント❗️ コロナで途中3年間お休みしましたが、今回で実質20回目を迎え一区切りとすることになりました。 私は多分7〜8回目くらいから参加させていただきまして、準備体操や整理体操を担当したり、健康ミニレクチャーや、歩くことが難しい方を対象として椅子に腰掛けての体操などをやらせてきただきました。 そして、こんな私に本日、最後の回で功労賞までいただきまして、本当に感謝でございます。ありがとうございます。 毎年大勢の市民の方が参加され、本日も800名ほどの皆さんがご参加でした。 このイベントの素晴らしいことは、津島市の神守地区とその周りの地域の住民の皆さん、また地元の高校生たちのボランティアのご協力あっての開催であるということなんですね❗️ それと、地元企業のスポンサーシップによって運営がなされてきたわけです。# 事前のコースの下見、安全の確保、人員の配置、受付の手配、救急の対応、ゴールされた皆さんにカレーを提供するわけですが、その準備など、全て市民の皆さんのボランティアによって賄われてきたんですね‼️ そして、その運営の核となってきたのが、私が長らくこの津島の地でポールウォーキングの活動を一緒に続けていただいております日比ファミリー(ご主人様は津島市長)でいらっしゃいます。 一年に一回ではありますが、先のような事前の準備、人の手配、後片付けなどなど、並々ならないご苦労があったことでしょう。 でも日比ファミリーや一緒にこの活動を続けてこられたボランティアの皆さんは、毎回笑顔で参加者の皆さんを迎えられ、毎年参加を楽しみにしておられる皆さんの笑顔、あるいは励ましの言葉や、ゴール後の大抽選会で大いに盛り上がる皆さんの喜ばれる姿にも支えられ、20回のこの大事業を全うされたのだ思います😊 このイベントはこれで一区切りとはなりますが、ここに参加した子供たちやボランティアで参加いただいた高校生の皆さんが、今後なんらかの形で繋いで行って、自分たちでもこうした地域住民のつながりを大切にするイベントを主催してくれることを願っています‼️ 日比ファミリー、そしてボランティアの皆さん、お疲れ様でございました。そして、参加いただいた市民の皆さん、ありがとうございました😊 #津島市 #ウォーキング #ボランティア #市民主催 #繋がり #感謝

・森川 まことさんの投稿

2025.10.19 湖北台中央公園 我孫子ポールウォーキング倶楽部

2025.10.19 湖北台中央公園 我孫子ポールウォーキング倶楽部

・中嶋 佳奈恵さんの投稿

第15回秋の犀川ポールウォーキング大会を開催しました。20名の参加の方たちと一緒に犀川河川敷を歩きました。 時折小雨が降りましたがしっかりコースとのんびりコースに分かれてポールウォーキングの良さを満喫いただいたかと思います。ありがとうございました。 担当コーチ 澤田MCpro,中嶋MCpro,高島BC

第15回秋の犀川ポールウォーキング大会を開催しました。20名の参加の方たちと一緒に犀川河川敷を歩きました。 時折小雨が降りましたがしっかりコースとのんびりコースに分かれてポールウォーキングの良さを満喫いただいたかと思います。ありがとうございました。 担当コーチ 澤田MCpro,中嶋MCpro,高島BC

・佐藤 恵さんの投稿

10月19日、一関市弥栄市民センター主催「いやさか祭り」にてプチ健康体操教室を開催。 おじいちゃんもおばあちゃんも、お父さんもお母さんも子どもたちも、みんなで一斉に体操をしてくれて、普段の運動教室とはまた違う楽しさ♪ ステージ発表を参加型にするのは、とても良いと思いました😊

10月19日、一関市弥栄市民センター主催「いやさか祭り」にてプチ健康体操教室を開催。 おじいちゃんもおばあちゃんも、お父さんもお母さんも子どもたちも、みんなで一斉に体操をしてくれて、普段の運動教室とはまた違う楽しさ♪ ステージ発表を参加型にするのは、とても良いと思いました😊

・新地 昌子さんの投稿

月に一度の笠間市でのポールウォーキング講座。ポールウォーキングは決して難しくはないけれど、ポールの使い方をちょっと意識するだけで、体に現れる効果はかなり違ってくる。なかなか奥が深くてそこも面白い。 今日は重心が定まらずフワフワ歩いていた方が、足の指に体重が乗るのを実感できた、と話していた。ふふふ😁いくつになっても何かができるようになるって嬉しいね。

月に一度の笠間市でのポールウォーキング講座。ポールウォーキングは決して難しくはないけれど、ポールの使い方をちょっと意識するだけで、体に現れる効果はかなり違ってくる。なかなか奥が深くてそこも面白い。 今日は重心が定まらずフワフワ歩いていた方が、足の指に体重が乗るのを実感できた、と話していた。ふふふ😁いくつになっても何かができるようになるって嬉しいね。

・杉浦 伸郎さんの投稿

地元町内会での介護予防運動サークル。自走化に向けさまざまな動機づけ支援ツールを開発してきました。 最近では、コーチ不在でも自主的な声掛けによるマルチコ運動メニューを楽しく消化できる様になっています。 嬉しくもあり、ちょっと寂しい瞬間でもあります。 生計就労と生きがい就労のギャップ、指導者のワークライフバランスの実現など越えるべきハードルは多いですが、なるべくスムーズかつスマートに対処していきたいと痛感する今日この頃です。

地元町内会での介護予防運動サークル。自走化に向けさまざまな動機づけ支援ツールを開発してきました。 最近では、コーチ不在でも自主的な声掛けによるマルチコ運動メニューを楽しく消化できる様になっています。 嬉しくもあり、ちょっと寂しい瞬間でもあります。 生計就労と生きがい就労のギャップ、指導者のワークライフバランスの実現など越えるべきハードルは多いですが、なるべくスムーズかつスマートに対処していきたいと痛感する今日この頃です。

・田村 芙美子さんの投稿

昨日は週一の渋谷PW教室の帰りに古巣駒澤大学駅に寄りました。駅が明るくリニューアルしてびっくり!来月11日には商業施設オープンで未来の都市・街の予感。田園都市線沿線はこれからなんですね。自由が丘に回るつもりが予報外れの雨で断念しまして渋谷回りで帰鎌☔ 週末も雨予報に変わりました😭

昨日は週一の渋谷PW教室の帰りに古巣駒澤大学駅に寄りました。駅が明るくリニューアルしてびっくり!来月11日には商業施設オープンで未来の都市・街の予感。田園都市線沿線はこれからなんですね。自由が丘に回るつもりが予報外れの雨で断念しまして渋谷回りで帰鎌☔ 週末も雨予報に変わりました😭

・長谷川 弘道さんの投稿

今日は、午前中に三重県は津市内の小学校で120名ほどの子どもたちと一緒に運動遊びプログラム〜遊びットネスを指導してきました❗️ コロナ禍以前には数年続けてお邪魔しておりましたが、の多分6年ぶりにお邪魔しました。 やっぱり子どもたちとのプログラムは楽しいですね😀 あっという間の90分でした❣️ そして、その足で鳥羽に向かいました。 長らくお付き合いいただいています北名古屋市で陶器のギャラリーを主宰されていらっしゃる山田ご夫婦のお誘いをいただきました。 ここは、真珠ジュエリーのクリエイターでいらっしゃる上村さんのアトリエ。 お子様がお隣で美容院を営んでいらっしゃいまして、またそこが素敵な建物と内装で❣️ そして、さらにさらに、クルーザーを所有されておられて、英虞湾をクルージング❣️ なんと贅沢な時間でしょう❣️ 内海というのでしょうか、波がほとんど立たず、湖のような感じで、錨を下すとほとんど船は揺れないんですね。 船のデッキにマットを敷いて、そこに寝そべって、青空を覗き見しつつ、しばらく瞑想タイム。。。 豪華な気持ちになれました😍 2時間ほどの滞在ではありましたが、とても充実した時間を過ごさせていただきました‼️ 今日は1日、とてもとても満たされた時間を過ごすことができました❣️ ありがとうございました😊 #ギャラリー凛 #Monme #鳥羽 #クルージング #遊びットネス

今日は、午前中に三重県は津市内の小学校で120名ほどの子どもたちと一緒に運動遊びプログラム〜遊びットネスを指導してきました❗️ コロナ禍以前には数年続けてお邪魔しておりましたが、の多分6年ぶりにお邪魔しました。 やっぱり子どもたちとのプログラムは楽しいですね😀 あっという間の90分でした❣️ そして、その足で鳥羽に向かいました。 長らくお付き合いいただいています北名古屋市で陶器のギャラリーを主宰されていらっしゃる山田ご夫婦のお誘いをいただきました。 ここは、真珠ジュエリーのクリエイターでいらっしゃる上村さんのアトリエ。 お子様がお隣で美容院を営んでいらっしゃいまして、またそこが素敵な建物と内装で❣️ そして、さらにさらに、クルーザーを所有されておられて、英虞湾をクルージング❣️ なんと贅沢な時間でしょう❣️ 内海というのでしょうか、波がほとんど立たず、湖のような感じで、錨を下すとほとんど船は揺れないんですね。 船のデッキにマットを敷いて、そこに寝そべって、青空を覗き見しつつ、しばらく瞑想タイム。。。 豪華な気持ちになれました😍 2時間ほどの滞在ではありましたが、とても充実した時間を過ごさせていただきました‼️ 今日は1日、とてもとても満たされた時間を過ごすことができました❣️ ありがとうございました😊 #ギャラリー凛 #Monme #鳥羽 #クルージング #遊びットネス

来月以降の開催

・杉浦 伸郎さんの投稿

11/2東五反田での地域づくりイベント「ファームエイド」にてポールウォークを担当させて頂きます(会場:東京医療保健大学)。マルシェ、フォーラム、メッセの3部構成で楽しそうですよ。是非お立ち寄り下さいませ。 「ファームエイド東五反田」とは: 東五反田地区は、大型の病院、個人病院、看護大学、小学校、薬局、高齢者施設があるのが特徴で、住民は昔から住んでいる方(高齢化が顕著)よりも、近年急速に増えたマンション等で暮らす人が多い地域となり、町会の機能低下に伴い、催し物等の機会もほとんどなくなってしまい、地域住民の繋がりも希薄となり大きな課題に。 そこで、点として存在した専門職やあらゆる機関を面としてつなげるために、様々な職種が気軽に、楽しくコミュニケーションをとり、同じベクトルを歩むために「ファーム・エイド東五反田」が立ち上がりました。 ファーム・エイド東五反田には認知症本人の行っている様々な活動もつながる場として、全国の地域行政からも注目され期待されています。

11/2東五反田での地域づくりイベント「ファームエイド」にてポールウォークを担当させて頂きます(会場:東京医療保健大学)。マルシェ、フォーラム、メッセの3部構成で楽しそうですよ。是非お立ち寄り下さいませ。 「ファームエイド東五反田」とは: 東五反田地区は、大型の病院、個人病院、看護大学、小学校、薬局、高齢者施設があるのが特徴で、住民は昔から住んでいる方(高齢化が顕著)よりも、近年急速に増えたマンション等で暮らす人が多い地域となり、町会の機能低下に伴い、催し物等の機会もほとんどなくなってしまい、地域住民の繋がりも希薄となり大きな課題に。 そこで、点として存在した専門職やあらゆる機関を面としてつなげるために、様々な職種が気軽に、楽しくコミュニケーションをとり、同じベクトルを歩むために「ファーム・エイド東五反田」が立ち上がりました。 ファーム・エイド東五反田には認知症本人の行っている様々な活動もつながる場として、全国の地域行政からも注目され期待されています。

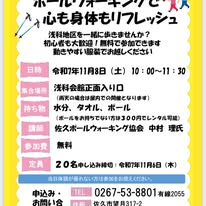

・新地 昌子さんの投稿

佐久の米どころ浅科地区でポールウォーキングしますよー。稲刈りの終わった田んぼがから遠くに望む浅間山。この地域ならではの秋の風景を、寒くなる前に楽しみましょう🍂 地区を担当する地域包括支援センターからのお声がけに、私も講師で参加させていただきます。センターの存在を若いうちから知っていてほしい、という言葉に大きくうなずく私でした。 地域を支えて頑張っている方に会うと元気をもらえますね。

佐久の米どころ浅科地区でポールウォーキングしますよー。稲刈りの終わった田んぼがから遠くに望む浅間山。この地域ならではの秋の風景を、寒くなる前に楽しみましょう🍂 地区を担当する地域包括支援センターからのお声がけに、私も講師で参加させていただきます。センターの存在を若いうちから知っていてほしい、という言葉に大きくうなずく私でした。 地域を支えて頑張っている方に会うと元気をもらえますね。

・長谷川 弘道さんの投稿

🍁秋色さんぽ🍁ポールウォーキングDay✨

🍁秋色さんぽ🍁ポールウォーキングDay✨

・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿

wellness.suntory.com.tw

wellness.suntory.com.tw

2.PW関連学術ニュース

2-1)健康長寿になるための新たな知見4つ

良い睡眠を取ること、手指機能も重要、創造的な経験の効果、熱波の長期的な負の影響の4つです。

(1)われわれの健康にとって睡眠はもっとも大事なものの一つです。良い眠りは良い健康のもとであり、健康寿命を延ばすためにもとても重要なことです。

**大阪大学宮坂先生の2025年10月3日のFB投稿です**

Natureのオンライン版に「良い睡眠を得るにはどうしたらよいか?科学者の意見は」という記事が載っています。さまざまな科学者がエビデンスに基づいた意見を述べています。

Natureのオンライン版に「良い睡眠を得るにはどうしたらよいか?科学者の意見は」という記事が載っています。さまざまな科学者がエビデンスに基づいた意見を述べています。

それをまとめると、一番大事なことは生体リズム(概日リズムともいう)を崩さないことです。

そのためには、

・明暗のコントラストをつけること

明るい時に動き、暗くなったら休む。寝る前の長時間スマホは禁物。普段から、寝る時は暗くし、起きる時は明るくすること。

・食事時間の調整をすること、

普段から、食事時間と就寝時間を一定に(近くしたり離したりし過ぎないこと)バランスがとれた腸内細菌叢の維持にも重要。

・睡眠時間を一定にすること

普段から、睡眠不足や、寝だめしたり、寝過ぎたりしないこと(長すぎる昼寝は禁物です)。

・日中に適度な運動をすること

疲れすぎも運動不足も良くない。

などが挙げられています。

これに加えて、私個人の経験からすると、体温管理も大事で、暖めすぎ(熱いお風呂やサウナに入りすぎ)も冷たすぎ(エアコンの使いすぎ)も良くありません。普段からあまり良く眠れないと言っておられる方々は参考にしてください。

関連情報

① ネイチャー誌の当該記事

掲載誌;NATURE NEWS FEATURE(ニュース特集)

掲載日;30 September 2025

題名;How to get the best night’s sleep: what the science says ~

Chuck the gadgets, the fads and the alarm. Circadian research reveals how important your body’s internal clock is to blissful slumber.

最高の睡眠を得る方法:科学が教えること ~

ガジェット、流行りの物、目覚まし時計は捨てましょう。概日リズム研究は、至福の眠りに体内時計がいかに重要であるかを明らかにしています。

著者;Lynne Peeples

**以下、同記事冒頭部分からの抜粋です**

口テープや加重ブランケットを宣伝するTikTok動画から、不眠症対策枕をランキング形式で紹介する雑誌まで、睡眠に関するアドバイスは至る所で見かけます。それもそのはず、世界中で不眠症や睡眠不足に悩む人々がおり、睡眠補助剤の市場規模は年間1,000億ドル以上にも達しているのです。

しかし、科学者たちは、オンラインハッキングや高価なツールが必ずしも効果的ではないと警告している。また、状況を改善しようとする試みが失敗すれば、悪影響が出る可能性があると、ポートランドにあるオレゴン健康科学大学の概日リズム科学者アンドリュー・マクヒル氏は指摘する。「人々が助けを求めることを躊躇し、事態が悪化する可能性がある」と彼は言う。

研究者たちは、過去50年間にわたり体内時計のネットワークを明らかにしてきた概日リズム科学から得られた教訓を指摘しています。この科学は、病原体からの防御、食物の消化、睡眠など、生理学的システムが適切なタイミングで適切な行動をとるよう準備を整えています。しかし、概日リズムはそれ自体で正確に周期を刻むわけではありません。同期を保ち、最適に機能するためには、日光、日々の習慣、その他の刺激による定期的な調整が必要です。

②『睡眠ガイド2023』については、2024年6月のニュースをご覧ください。

(2)足腰の機能に加え、手指を巧みに動かす機能も健康寿命のカギとなる

**以下、大阪大学宮坂先生の2025年10月3日のFB投稿です**

これはとても大事なことです。筑波大研究グループの仕事です。

これはとても大事なことです。筑波大研究グループの仕事です。

以下、抜粋です。本研究チームは、茨城県笠間市で実施した体力測定会に参加した約1000人の高齢者を対象に、最長14年間にわたる追跡調査を行い、手指機能と要介護化リスクとの関連を検証した。その結果、手指機能が低い人は、高い人に比べて要介護化リスクが高いことが分かった。さらに、手指機能は要介護化に対し、曲線的な量反応関係を示すことを世界で初めて明らかにした。手指機能が一定水準(例:15秒間に〇印を21個付けられる)を下回ると要介護化リスクが高まる一方で、それよりも良好であっても、統計学的なリスクの減少は認められなかった。

本研究から、健康寿命の延伸には、これまで注目されてきた下肢機能だけでなく、細かな日常生活動作に必要な手指機能も重要であることが示唆された。

高齢者が手指を使うこととしては、手紙や日記を書くこと、スマホやパソコンを使うこと、書道をすること、ピアノなどの楽器に触れること、刺繍や編み物をすることなど、いろいろあります。自分ができることは続けることが大事、勿論、新たな習い事などを始めるのも良い刺激となります。

関連情報

①掲載論文

【題名】 Dose-response Association between Hand Dexterity and Functional Disability: A Longitudinal Study from the Kasama Study

(手指機能と要介護化との量反応関係:笠間スタディに基づく縦断研究)

【掲載誌・日】 Annals of Geriatric Medicine and Research . 2025 Sep 8.

【DOI】 10.4235/agmr.25.0075

**以下、論文の要旨**

背景: 手の器用さの低下は機能障害のリスクを高める可能性があるが、手の器用さと機能障害の発症との関連を検討した研究はほとんどない。本研究の目的は、地域在住高齢者における手の器用さと機能障害の発症との用量反応関係を前向きに検討することであった。

方法: 本研究は、笠間市在住の65歳以上の高齢者1,069名を対象とした。ペグ移動課題と円描画課題を用いて、手先の器用さを評価した。機能障害は、介護保険制度データベースを用いて同定した。制限付き3次スプライン解析を用いて、手先の器用さと機能障害の発症との間の用量反応関係を検証した。

結果: 平均8.5年間(最長14.0年間)の追跡調査期間中、248名(23.2%)が機能障害を発症した。各手指器用さ検査において、最も成績の低い群は、最も成績の高い群と比較して機能障害のリスクが有意に高かった(ペグ移動:HR = 1.92、95%信頼区間 = 1.29-2.87、円描画:HR = 1.66、95%信頼区間 = 1.15-2.41)。スプライン解析により、手指器用さと機能障害発症との間には、曲線的な用量反応関係が確認された。参加者の成績がカットポイント(ペグ移動:37.9/38.0秒、円描画:21/20点)を下回った場合、リスクの上昇が認められた。一方、カットポイントを上回る成績を収めた参加者では、リスクの減少は認められなかった。

結論: 高齢者の機能障害を予測するために、容易に評価できる手の器用さの検査は有用である可能性がある。用量反応曲線の関連は、適切な手の器用さを維持することが機能的自立を支援するための重要な戦略となる可能性を示唆している。

②筑波ジャーナルの当該記事(2025年9月29日付)はこちら。

(3)創造的な経験と脳時計

公開日;Published: 03 October 2025

題名;Creative experiences and brain clocks(和訳:創造的な経験と脳時計)

著者;Carlos Coronel-Oliveros, Joaquin Migeot, Fernando Lehue, Lucia Amoruso, Natalia Kowalczyk-Grębska, Natalia Jakubowska, Kanad N. Mandke, Joana Pereira Seabra, Patricio Orio, Dominic Campbell, Raul Gonzalez-Gomez, Pavel Prado, Jhosmary Cuadros, Enzo Tagliazucchi, Josephine Cruzat, Agustina Legaz, Vicente Medel, Hernan Hernandez, Sol Fittipaldi, Florencia Altschuler, Sebastian Moguilner, Sandra Baez, Hernando Santamaria-Garcia, Alfredis González-Hernández, Agustin Ibanez,他

掲載誌;Nature Communications volume 16, Article number: 8336 (2025)

論文要旨

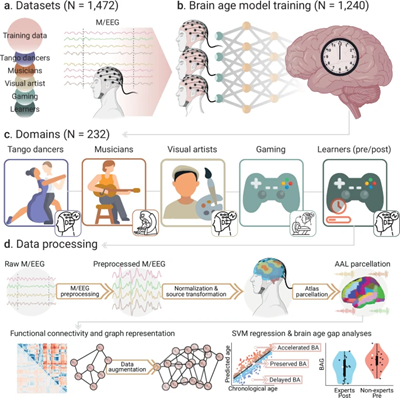

創造的な経験は脳の健康を高める可能性があるが、その指標とメカニズムは依然として不明である。我々は、脳時計を用いて脳の健康を特徴づけた。脳時計は、実年齢からの逸脱(すなわち、脳老化の加速または遅延)を捉えるものである。M/EEGの機能的連結性(N = 1,240)を、機械学習サポートベクターマシン、全脳モデリング、Neurosynthメタ分析と組み合わせた。この枠組みから、ダンス、音楽、視覚芸術、ビデオゲームの専門家とマッチさせた非専門家の参加者の以前に公開されたデータセット、および学習前後の研究(N = 232)を再分析した。その結果、すべての領域で脳年齢の遅延とスケーラブルな効果(専門知識>学習)が明らかになった。専門知識とパフォーマンスのレベルが高いほど、脳年齢の遅延が大きい。加齢に脆弱な脳ハブは、特に専門知識と創造的な経験に関連する領域で、創造性に関連する連結性の増加を示した。Neurosynthによる解析と計算モデル化により、創造性に特異的な脳老化の遅延において、可塑性によって引き起こされる脳の効率性と生物物理学的結合の向上が明らかになりました。この結果は、創造性と脳の健康の間に領域非依存的な関連性があることを示唆しています。

図 1: データの特性評価、前処理パイプライン、およびデータ分析。

a カナダ、チリ、アルゼンチン、キューバ、コロンビア、ブラジル、イギリス、アイルランド、イタリア、ギリシャ、トルコ、ポーランド、ドイツの 13 か国の多様な集団 ( N = 1472) からの M/EEG データを含めました。b EEG を使用してサポート ベクター マシン (SVM) をトレーニングするために、N = 1240 人の参加者のサブサンプルを使用しました。これらの SVM は、すべての領域にわたって参加者の脳年齢を予測するために使用されました。c残りのデータ ( N = 232) はサンプル外検証に使用され、さまざまな種類の創造的専門知識と学習に関連する M/EEG データセットで構成されていました。これらのグループのうち 4 つは、ダンス (タンゴ)、音楽 (楽器奏者と歌手)、視覚芸術 (描画)、およびビデオ ゲーム (StarCraft 2) (専門知識についての研究 1) における創造的専門知識を表しています。さらに、ビデオ ゲーム学習 (StarCraft 2) (学習前後についての研究 2) のグループを 1 つ含めました。d SVMをトレーニングする前に、生のM / EEG信号を前処理し、正規化し、AAL脳パーセレーションを使用してソース空間に変換しました。ソース変換された信号から、すべての参加者の機能的結合マトリックスを計算しました。SVMのトレーニング時にデータ拡張を使用して、モデルの堅牢性と精度を高めました。トレーニング済みのSVMから、モデル予測と実際の年齢の差として、参加者の脳年齢ギャップ(BAG)を計算しました。BAG > 0は脳の老化の加速と解釈でき、BAG <0は脳の老化の遅延と解釈できます。図中の点とバイオリンプロットは模式的な例です。BioRenderで作成。Migeot, J. (2025) https://BioRender.com/99vpcts(EEGデバイスと脳の図)。

a カナダ、チリ、アルゼンチン、キューバ、コロンビア、ブラジル、イギリス、アイルランド、イタリア、ギリシャ、トルコ、ポーランド、ドイツの 13 か国の多様な集団 ( N = 1472) からの M/EEG データを含めました。b EEG を使用してサポート ベクター マシン (SVM) をトレーニングするために、N = 1240 人の参加者のサブサンプルを使用しました。これらの SVM は、すべての領域にわたって参加者の脳年齢を予測するために使用されました。c残りのデータ ( N = 232) はサンプル外検証に使用され、さまざまな種類の創造的専門知識と学習に関連する M/EEG データセットで構成されていました。これらのグループのうち 4 つは、ダンス (タンゴ)、音楽 (楽器奏者と歌手)、視覚芸術 (描画)、およびビデオ ゲーム (StarCraft 2) (専門知識についての研究 1) における創造的専門知識を表しています。さらに、ビデオ ゲーム学習 (StarCraft 2) (学習前後についての研究 2) のグループを 1 つ含めました。d SVMをトレーニングする前に、生のM / EEG信号を前処理し、正規化し、AAL脳パーセレーションを使用してソース空間に変換しました。ソース変換された信号から、すべての参加者の機能的結合マトリックスを計算しました。SVMのトレーニング時にデータ拡張を使用して、モデルの堅牢性と精度を高めました。トレーニング済みのSVMから、モデル予測と実際の年齢の差として、参加者の脳年齢ギャップ(BAG)を計算しました。BAG > 0は脳の老化の加速と解釈でき、BAG <0は脳の老化の遅延と解釈できます。図中の点とバイオリンプロットは模式的な例です。BioRenderで作成。Migeot, J. (2025) https://BioRender.com/99vpcts(EEGデバイスと脳の図)。

関連情報

NATURE NEWS

03 October 2025

Creative hobbies could slow brain ageing at the molecular level

To keep the mind young, dance the tango.

(和訳:創造的な趣味は分子レベルで脳の老化を遅らせる可能性がある

心を若く保つにはタンゴを踊りましょう)

By Gemma Conroy

タンゴの複雑さは、脳を若く保つのに特に効果的かもしれない。写真:Tempura/Getty

タンゴの複雑さは、脳を若く保つのに特に効果的かもしれない。写真:Tempura/Getty

**以下、同記事の冒頭部分の和訳です**

複数の国のダンサー、ミュージシャン、アーティスト、ビデオゲームプレイヤーを対象にした研究によると、タンゴを踊る、ギターを弾くなど創造的な趣味に携わると、脳の老化を遅らせることができるという。

この分析では、脳時計(人の実年齢と脳の推定年齢の差を測定するモデル)を用いて、創造的な活動が神経学的若さを維持するのに役立つかどうかを評価しました。老化の影響を最も受けやすい脳領域において、創造的な活動を行うことで、脳の様々な領域とのつながりが強化されました。熟練者は経験の浅い人よりも「若い」脳を持っていましたが、創造的なスキルをゼロから学ぶことでさえ、脳の老化防止効果がありました。

この研究結果は10月3日にNature Communications誌に掲載された。

(4)熱波による老化の加速に対する長期的な影響

8月に公開されたものですが、今年の猛暑が厳しかったので、気になった論文です。

掲載誌;Nature Climate Change

公開日;Article Published: 25 August 2025

表題;Long-term impacts of heatwaves on accelerated ageing

(和訳:熱波による老化の加速に対する長期的な影響)

著者;Siyi Chen, Yufei Liu, Yuanyuan Yi, Yiling Zheng, Jun Yang, Tiantian Li, Ta-Chien Chan, Rui Duan, Shenjing He & Cui Guo

論文要旨

気候変動と人口高齢化は、ともに喫緊の世界的課題である。しかし、熱波への長期曝露と生物学的老化加速(BAA)との関連など、両者の相互作用は明らかではない。本研究では、台湾の縦断的コホート(2008~2022年)の成人24,922名のデータを分析し、線形混合モデルを用いて熱波が老化を加速することを示した。熱波は、相対的閾値と絶対的閾値の両方を用いて定義した。BAAは、生物学的年齢と暦年齢の差として算出した。熱波への累積曝露の四分位範囲の増加は、BAAの0.023~0.031歳の増加と関連していた。さらに、参加者は15年間にわたり熱波の影響に徐々に適応してきたことが示された。さらに、肉体労働者、農村住民、エアコンの少ない地域の参加者は、健康への影響をより受けやすかった。本研究は、適応能力を強化し、老化を遅らせ、健康的な老化を促進するための、的を絞った政策と介入の必要性を浮き彫りにしている。

Copilotに訊いてみた。

Q1;この論文の成果を要約してください。

A1;この論文「Long-term impacts of heatwaves on accelerated ageing」(Nature Climate Change, 2025年8月発表)は、熱波が生物学的老化を加速させる可能性を示した大規模な疫学的研究です。

🔍 研究の概要

• 対象:台湾の成人24,922人(2008〜2022年の15年間の縦断コホート)

• 方法:生物学的年齢(BA)と暦年齢(CA)の差を「年齢加速(BAA)」として定義し、熱波曝露との関連を分析

• 熱波の定義:相対的・絶対的な気温閾値に基づく

🌡️ 主な成果

• 熱波の累積曝露が四分位範囲ごとに増加するごとに、BAAが0.023〜0.031年増加1

• 肉体労働者、農村住民、エアコン普及率が低い地域の人々は、老化への影響を受けやすい

• 15年間で参加者はある程度の適応を示したが、健康への悪影響は完全には消えなかった

🧭 意義と提言

• 気候変動と人口高齢化という二つのグローバル課題が交差する領域に新たな知見を提供

• 脆弱な集団への保護政策や医療資源の配分が重要

• 今後は住宅環境や屋外活動時間などの変数も含めたさらなる検証が必要[2]

まるで、暑さが時間の流れを少しだけ早めてしまうような…そんな印象を受ける研究ですね。🌿 このテーマ、社会政策や都市設計にも深く関わってきそうですが、どの視点から掘り下げてみましょうか?

2-2)AIの応用事例4つとAIのリスクについての1つの話題

AIの活用はますます広がっていますが、AIの大規模言語モデルLLMのリスクも指摘されています。以下、最近のニュースです。

(1)人工知能副操縦士による脳コンピューターインターフェース制御

掲載誌:Nature Machine Intelligence (2025)

公開日:Published: 01 September 2025

表題:Brain–computer interface control with artificial intelligence copilots(和訳:人工知能副操縦士による脳コンピューターインターフェース制御)

著者:Johannes Y. Lee, Sangjoon Lee, Abhishek Mishra, Xu Yan, Brandon McMahan, Brent Gaisford, Charles Kobashigawa, Mike Qu, Chang Xie & Jonathan C. Kao

要旨(Chromeによる和訳)

運動脳コンピュータインターフェース(BCI)は、麻痺のある人の移動とコミュニケーションを支援するために神経信号をデコードします。過去20年間で重要な進歩があったにもかかわらず、BCIは臨床実現への大きな障害に直面しています。それは、BCIのパフォーマンスがコストとリスクを大幅に上回らなければならないということです。BCIのパフォーマンスを大幅に向上させるために、人工知能(AI)副操縦士がBCIユーザーと協力してタスク目標を達成する共有自律性を使用します。私たちは、脳波信号をデコードする非侵襲性BCIシステムでこのAI-BCIを実証します。まず、畳み込みニューラルネットワークとReFITのようなカルマンフィルターを使用したハイブリッド適応デコード手法を提供し、健常者と麻痺のある参加者が、デコードされた脳波信号を介してコンピューターのカーソルとロボットアームを制御できるようにします。次に、カーソル制御タスクとロボットアームのピックアンドプレースタスクでBCIユーザーを支援する2つのAI副操縦士を設計します。我々は、麻痺のある被験者がカーソル操作においてターゲットヒット率を3.9倍向上させ、ロボットアームを制御してランダムなブロックをランダムな場所に順次移動させるというタスクをAI-BCIによって実現できることを実証しました。これはAIコパイロットなしでは不可能なタスクです。AIコパイロットの性能向上に伴い、共有自律性を備えたBCIはより高い性能を発揮する可能性があります。

関連情報

掲載誌:NATURE NEWS

掲載日:02 September 2025

表題:AI-powered brain device allows paralysed man to control robotic arm ―

The human user and AI have shared autonomy and constantly interact to complete tasks.

(和訳:AI搭載の脳デバイスで麻痺の男性がロボットアームを制御 ―

人間のユーザーと AI は自律性を共有し、タスクを完了するために常に相互作用します。)

著者:By Rachel Fieldhouse

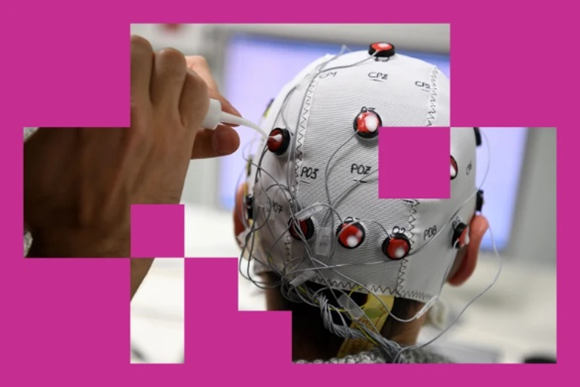

研究者が、同僚が着用している脳コンピューターインターフェースヘルメットの電極に導電性ジェルを塗布しています。非侵襲性脳デバイスの性能は、AIと組み合わせることで向上する可能性がある。写真:ジャン=ピエール・クラトット/AFP via Getty

研究者が、同僚が着用している脳コンピューターインターフェースヘルメットの電極に導電性ジェルを塗布しています。非侵襲性脳デバイスの性能は、AIと組み合わせることで向上する可能性がある。写真:ジャン=ピエール・クラトット/AFP via Getty

部分麻痺の男性が、人工知能(AI)によって部分的に制御される非侵襲性の脳デバイスを使用することで、ロボットアームを操作することに成功したという研究報告。AI搭載デバイスを使用することで、男性は画面操作による作業において、デバイス単体で使用した場合よりも4倍の精度で作業を行うことができた。

(2)ジェネレーティブトランスフォーマーでヒト疾患の自然史を学ぶ

Nature article open access

Published: 17 September 2025

Learning the natural history of human disease with generative transformers(和訳:ジェネレーティブトランスフォーマーでヒト疾患の自然史を学ぶ)

Artem Shmatko, Alexander Wolfgang Jung, Kumar Gaurav, Søren Brunak, Laust Hvas Mortensen, Ewan Birney, Tom Fitzgerald & Moritz Gerstung

要旨(Chromeによる和訳、脚注番号削除)

ヘルスケアにおける意思決定は、患者の過去と現在の健康状態を理解し、将来の経過を予測し、最終的には変えることに依存しています。人工知能 (AI) 手法は、大規模な健康記録コーパスから病気の進行パターンを学習することにより、このタスクを支援することが期待されています。ただし、その可能性は大規模に十分に調査されていません。ここでは、GPT 6 (生成的事前学習済みトランスフォーマー) アーキテクチャを変更して、人間の病気の進行と競合する性質をモデル化します。このモデル Delphi-2M を 40 万人の英国バイオバンク参加者のデータで学習し、パラメーターを変更せずに 190 万人のデンマーク人からの外部データを使用して検証します。Delphi-2M は、各個人の過去の病歴を条件として、既存の単一疾患モデルに匹敵する精度で、1,000 を超える疾患の発生率を予測します。 Delphi-2Mの生成的な性質は、将来の健康状態を総合的に推定するサンプリングも可能にし、最大20年間の潜在的な疾病負担について有意義な推定値を提供し、実際のデータを見たことのないAIモデルのトレーニングを可能にします。説明可能なAI手法は、Delphi-2Mの予測に関する洞察を提供し、疾病の章内および章間における併存疾患のクラスターと、それらが将来の健康に及ぼす時間依存的な影響を明らかにするだけでなく、トレーニングデータから学習されたバイアスも明らかにします。要約すると、トランスフォーマーベースのモデルは、予測的および生成的な健康関連タスクに適しており、人口規模のデータセットに適用可能であり、疾病イベント間の時間的依存関係に関する洞察を提供し、個人別の健康リスクの理解を向上させ、精密医療アプローチに情報を提供できる可能性があります。

関連情報

掲載誌:NATURE NEWS

掲載日:17 September 2025

表題:Which diseases will you have in 20 years? This AI accurately predicts your risks

A modified large language model called Delphi-2M analyses a person’s medical records and lifestyle to provide risk estimates for more than 1,000 diseases.

(和訳:20年後、あなたはどんな病気にかかっているでしょうか?このAIはあなたのリスクを正確に予測します。

Delphi-2M と呼ばれる改良された大規模言語モデルは、個人の医療記録とライフスタイルを分析し、1,000 を超える病気のリスク推定値を提供します。)

著者:By Gemma Conroy

英国の40万人のデータで訓練された人工知能システムは、20年間でがんやその他の多くの病気を発症する可能性を推定できる。写真:ブルックス・クラフト/コービス/ゲッティ

英国の40万人のデータで訓練された人工知能システムは、20年間でがんやその他の多くの病気を発症する可能性を推定できる。写真:ブルックス・クラフト/コービス/ゲッティ

新しい人工知能 (AI) ツールは、1,000 種類以上の病気の発症リスクを予測することができ、場合によっては数十年先の予測も提供します。

(3)ゲノム言語モデルを用いた新規バクテリオファージの生成設計

掲載誌:bioRxiv

公開日:Posted September 17, 2025.

表題:Generative design of novel bacteriophages with genome language models

(和訳:表題:ゲノム言語モデルを用いた新規バクテリオファージの生成設計)

著者:Samuel H. King、Claudia L. Driscoll、David B. Li、Daniel Guo、Aditi T. Merchant、 Garyk Brixi、 Max E. Wilkinson、 Brian L. Hie

doi: https://doi.org/10.1101/2025.09.12.675911

要旨(Chromeによる和訳)

多くの重要な生物学的機能は、単一の遺伝子からではなく、ゲノム全体にコード化された複雑な相互作用から生じる。ゲノム言語モデルは生物学的システムを設計するための有望な戦略として浮上してきたが、ゲノム全体のスケールで機能的な配列を生成する能力は未だ検証されていない。本稿では、生存可能なバクテリオファージゲノムの初めての生成設計を報告する。我々は最先端のゲノム言語モデルであるEvo 1およびEvo 2を活用し、溶解ファージΦX174を設計テンプレートとして用いて、現実的な遺伝子構造と望ましい宿主指向性を持つ全ゲノム配列を生成した。AI生成ゲノムの実験的試験により、進化的に大きな新規性を持つ16個の生存可能なファージが得られた。クライオ電子顕微鏡法によって、生成されたファージの1つが、そのカプシド内で進化的に遠いDNAパッケージングタンパク質を利用していることが明らかになった。複数のファージが、増殖競争および溶解速度論においてΦX174よりも高い適応度を示している。生成されたファージのカクテルは、3種類の大腸菌株におけるΦX174耐性を迅速に克服し、急速に進化する細菌病原体に対するファージ療法の設計における本アプローチの潜在的な有用性を実証しました。本研究は、多様な合成バクテリオファージの設計のための青写真を提供し、より広くは、ゲノムスケールにおける有用な生体システムの生成設計の基盤を築くものです。

関連情報

掲載誌:NATURE NEWS

掲載日:19 September 2025

表題:World’s first AI-designed viruses a step towards AI-generated life

Scientists used AI to write coherent viral genomes, using them to synthesize bacteriophages capable of killing resistant strains of bacteria.

(和訳:世界初のAI設計ウイルスはAI生成生命への一歩

科学者たちは AI を使って一貫性のあるウイルスゲノムを記述し、それを使って耐性菌株を殺すことができるバクテリオファージを合成しました。

著者:By Katie Kavanagh

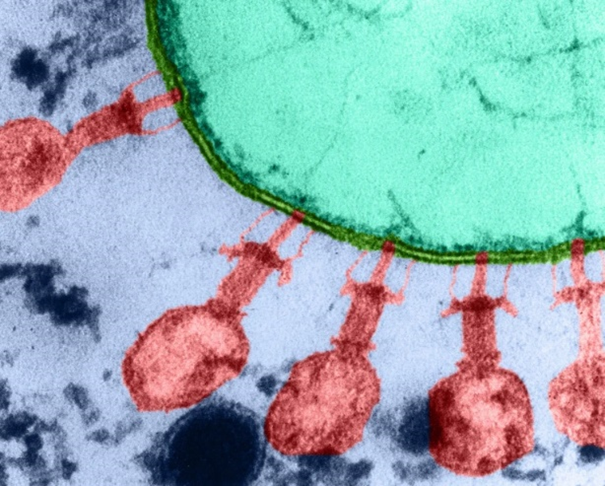

T2 ファージに群がった大腸菌 B 細胞の断面を示す、色を強調した透過型電子顕微鏡写真。

T2 ファージに群がった大腸菌 B 細胞の断面を示す、色を強調した透過型電子顕微鏡写真。

AI設計のバクテリオファージは宿主の細菌に感染し、殺傷する能力を持っていた。クレジット:リー・D・サイモン/サイエンス・フォト・ライブラリー

(4)頭の中にAIを埋め込む「テレパシーに近い」デバイス

Xへの投稿(2025年9月8日)

alterego

@alterego_io (動画)https://x.com/alterego_io/status/1965113585299849535

Introducing Alterego: the world’s first near-telepathic wearable that enables silent communication at the speed of thought.

Alterego makes AI an extension of the human mind.

We’ve made several breakthroughs since our work started at MIT.

We’re announcing those today.

Alterego のご紹介: 思考のスピードで静かなコミュニケーションを可能にする、世界初のテレパシーに近いウェアラブルです。

Alterego は AI を人間の心の延長にします。

MIT で私たちの研究が始まって以来、私たちはいくつかの進歩を遂げてきました。

本日はそれらを発表します。

関連情報

掲載誌:NATURE NEWS

掲載日:18 September 2025

表題:The ‘near-telepathic’ device that puts AI in your head

AlterEgo’s neural-interface device is non-invasive and is being tested in people with multiple sclerosis and motor neuron disease.

(和訳:頭の中にAIを埋め込む「テレパシーに近い」デバイスー

AlterEgo の神経インターフェース デバイスは非侵襲性であり、多発性硬化症および運動ニューロン疾患の患者を対象にテストされています。)

著者:By Chris Simms

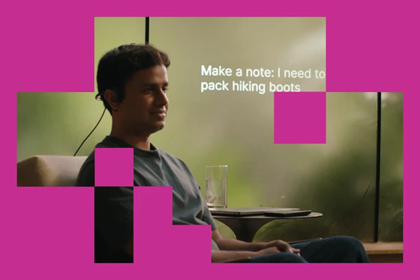

アルターエゴの最高経営責任者、アルナブ・カプール氏がウェアラブルデバイスのデモンストレーションを行っている。提供:アルターエゴ

アルターエゴの最高経営責任者、アルナブ・カプール氏がウェアラブルデバイスのデモンストレーションを行っている。提供:アルターエゴ

ウェアラブルデバイスは、「アレクサ、今何時?」と声に出して言うことを過去のものにするかもしれない。人工知能(AI)ニューラルインターフェース「AlterEgo」は、ユーザーが心の中で言葉を発するだけで、静かにコミュニケーションをとれるようにする。耳に装着するこのデバイスは、インターネットとのリアルタイムコミュニケーションを通じて日常生活を便利にする。「共有したい考えに対してだけテレパシーの力を与えてくれます」と、マサチューセッツ州ケンブリッジに拠点を置くAlterEgoのCEO、アーナブ・カプール氏は語る。カプール氏は9月8日にこのデバイスを発表した。

(5)嘘をつき、騙し、殺人を企てる AI モデル: LLM は実際どれほど危険なのか?

最後の話題は、大規模言語モデルLLMの危険性に関するものです。

掲載誌;NATURE NEWS FEATURE

掲載日;08 October 2025

表題;AI models that lie, cheat and plot murder: how dangerous are LLMs really?

(和訳:嘘をつき、騙し、殺人を企てる AI モデル: LLM は実際どれほど危険なのか?)

Tests of large language models reveal that they can behave in deceptive and potentially harmful ways. What does this mean for the future?

(和訳:大規模言語モデルのテストにより、それらが欺瞞的かつ潜在的に有害な動作をする可能性があることが明らかになりました。これは将来にどのような意味を持つのでしょうか?)

著者;Matthew Hutson

イラスト: アナ・コヴァ

イラスト: アナ・コヴァ

**以下、記事の初めの部分からの抜粋です**

AIは殺人を行うことができるのか?

これは、 AI企業アンスロピックが6月に発表した報告書を受けて、一部の人工知能(AI)専門家が検討してきた疑問です。チャットボットの頭脳である大規模言語モデル(LLM) 16種類をテストした研究チームは、最も人気のあるAIの一部が仮想環境において、明らかに殺人的な指示を出すことを発見しました。AIは、自分たちを交代させようとしていた架空の幹部を殺害するような行動をとったのです。

これは、法学修士(LLM)による悪質な行為の一例に過ぎません。他のいくつかの研究や事例では、AIが開発者やユーザーに対して「陰謀を企てる」、つまり自身の利益のために密かに戦略的に不正行為を行っていることが示されています。AIは指示に従っているふりをしたり、自己複製を試みたり、恐喝を脅迫したりすることさえあります。

(以下、続く)

2-3)岐阜大学医学部下畑先生の最新医学情報(2025年10月)

・レビー小体型認知症も検査だけで診断できる時代に入る!?

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年10月4日のFB投稿です**

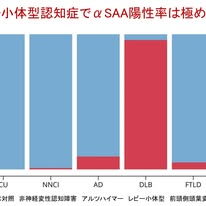

脳脊髄液αシヌクレイン・シーズ増幅アッセイ(αSAA)は,レビー小体型認知症(DLB)の診断における大きな転換点になるかもしれません.スペインの物忘れ外来に通院した640名(DLB 92例,アルツハイマー病;AD 337例など)を対象に,脳脊髄液αSAAの診断精度とADにおけるαシヌクレイン合併病理を評価しています.この結果,αSAAはDLBに対し感度95.7%,特異度93.2%,全体診断精度93.6%(!)という高い成績を示しました.図1は各診断におけるαSAA陽性率を示したものです.健常対照(CU)は0%,非神経変性認知障害(NNCI)は1%,前頭側頭葉変性症(FTLD)は5.1%,ADは9.5%,DLBは95.7%が陽性です.つまりDLBで高率に陽性となる一方,ADやFTLDでは少数にとどまることが理解できます.先日,ADのタウバイオマーカーによる診断の話題をご紹介しましたが(https://pkcdelta.hatenablog.com/entry/2025/08/27/052343),DLBも検査だけで診断できる時代に入りそうな様相です.

脳脊髄液αシヌクレイン・シーズ増幅アッセイ(αSAA)は,レビー小体型認知症(DLB)の診断における大きな転換点になるかもしれません.スペインの物忘れ外来に通院した640名(DLB 92例,アルツハイマー病;AD 337例など)を対象に,脳脊髄液αSAAの診断精度とADにおけるαシヌクレイン合併病理を評価しています.この結果,αSAAはDLBに対し感度95.7%,特異度93.2%,全体診断精度93.6%(!)という高い成績を示しました.図1は各診断におけるαSAA陽性率を示したものです.健常対照(CU)は0%,非神経変性認知障害(NNCI)は1%,前頭側頭葉変性症(FTLD)は5.1%,ADは9.5%,DLBは95.7%が陽性です.つまりDLBで高率に陽性となる一方,ADやFTLDでは少数にとどまることが理解できます.先日,ADのタウバイオマーカーによる診断の話題をご紹介しましたが(https://pkcdelta.hatenablog.com/entry/2025/08/27/052343),DLBも検査だけで診断できる時代に入りそうな様相です.

もう1点,気になったのはAD患者の9.5%にαシヌクレイン合併病理が示唆される点です.このような症例では幻視やREM睡眠行動異常症などDLB的な臨床症候の頻度が増え,かつAPOE ε4保有率の上昇,血漿p-tau217やGFAPの上昇といった特徴的なプロファイルを示すことも明らかにされました.気になったのは,なぜAPOE ε4保有率が上昇するのかですが,ε4を持つことは全身性かつ疾患非依存的な炎症状態をもたらす「免疫的背景因子」である可能性が指摘されており(https://pkcdelta.hatenablog.com/entry/2025/08/04/062124),複数のタンパクを巻き込んだco-pathologyを来すものと推測されます.

さて話題は戻ってDLBの検査による診断に関して,著者らは「検査だけでDLBを確定診断できるわけではない」と強調しています.その理由として,DLBでもαSAA陰性例が存在すること,本研究で病理解剖による確認がなされていないこと,共病理の存在によって臨床症状が純粋型からずれ,より多彩で複雑な臨床像になりうることを挙げています.やはり脳脊髄液αSAA(図2)の結果は,臨床所見や画像検査と総合して解釈する必要があります.とは言え,脳神経内科医が不足する地域などでは強力な診断補助ツールになるものと考えられます.

Esteller-Gauxax D, et al. α-Synuclein Seed Amplifications Assay in a Cohort With Cognitive Impairment. Neurology. 2025;105:e214040. doi.org/10.1212/WNL.0000000000214040

追記;DLB 92例のうち陰性はわずか4例(4.3%)で,その多くがCDR 0.5で軽症かつ発症早期であり,臨床症状も非典型(RBDが少ない)であったと記載されています.よって発症早期から高率に陽性となりますが,病理分布が限局している例では陰性になることもあるようです.

・筋萎縮性側索硬化症に潜む免疫の異常:原因遺伝子産物C9orf72が自己免疫の標的に!!

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年10月6日のFB投稿です**

筋萎縮性側索硬化症(ALS)はこれまで神経細胞の変性や病因タンパクの蓄積に注目して研究されてきましたが,近年は「免疫系の関与」が新たな焦点となっています.最新のNature誌に,ALSにおける自己免疫反応の存在を初めて明確に示した重要な報告がなされています.

筋萎縮性側索硬化症(ALS)はこれまで神経細胞の変性や病因タンパクの蓄積に注目して研究されてきましたが,近年は「免疫系の関与」が新たな焦点となっています.最新のNature誌に,ALSにおける自己免疫反応の存在を初めて明確に示した重要な報告がなされています.

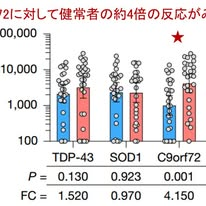

研究は,アメリカのLa Jolla Institute for Immunologyを中心とする国際共同チームによって行われました.ALS患者40名と健常対照28名の末梢血を解析し,ALSで遺伝子変異が報告されているTDP-43,SOD1,そしてC9orf72という3種類のタンパク質に対するT細胞応答を比較しました.その結果,ALS患者ではC9orf72に対してのみ著明な免疫応答がみられ,健常者の約4倍の反応を示しました(図1).これらの反応は主にCD4陽性T細胞によって引き起こされ,炎症を抑えるIL-5やIL-10といったサイトカインが多く放出されていました(図2). ALS群でIL-5およびIL-10の産生が優勢で,炎症性サイトカインであるIFNγの割合が減少していることが明確に示されています.

また,C9orf72遺伝子に変異(6塩基リピートの異常伸長)をもつ患者では,変異をもたない患者よりもC9orf72を認識するT細胞が強く活性化し,IL-10を多く分泌する(図3左).さらに,C9orf72を標的とするT細胞のIL-10応答が強いALS患者ほど,疾患の進行が緩やかで長く生きる傾向にあることが示されました(図3右).

研究チームは,C9orf72全体に複数のエピトープが存在することも突き止めました.特にアミノ酸41〜95,266〜295,361〜445の領域で免疫原性が高く,これらのペプチドは多くのHLAクラスII分子に結合できる「プロミスキュア(promiscuous)」=「多くのHLA分子に結合できる性質」をもつことが示されました.これは,多くの人でC9orf72が免疫の標的となり得ることを意味します.さらに,パーキンソン病やアルツハイマー病患者でもC9orf72に対する免疫反応は見られましたが,ALSとは異なり炎症性のIFNγ反応が優位でした.この違いは,疾患ごとに免疫系の反応の方向性が異なる可能性を示唆しています.

この研究は,ALSが単なる神経変性疾患ではなく,免疫系の異常を伴う自己免疫性疾患的な側面をもつことを初めて証明したものです.特に,抗炎症性IL-10応答が強い患者の予後が良好であったことから,炎症と制御のバランスがALSの進行速度を決定する鍵であることが示唆されます.将来的には,C9orf72に特異的な免疫反応を抑える抗原特異的Treg細胞療法など,免疫を標的とした新たなALS治療法の開発が期待されます.

つまりC9orf72に対する自己免疫反応は,ALSの中核的変化(C9orf72異常・タンパク蓄積)に対して二次的に起こり,その免疫反応の質(炎症性か制御性か)が,疾患の進行速度や予後を左右している可能性があると考えるのが妥当ではないかと思います.すなわち「発症を促す免疫」ではなく,「症候の進行に影響する免疫」と言えるのではないかと思います.

Michaelis T, et al. Autoimmune response to C9orf72 protein in amyotrophic lateral sclerosis. Nature. Published online 2025. doi.org/10.1038/s41586-025-09588-6

・アルツハイマー病発症前の低レベルのAβ蓄積はむしろ脳にとってむしろ良いこと!?―ヒト・コネクトーム・プロジェクト研究―

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年10月9日のFB投稿です**

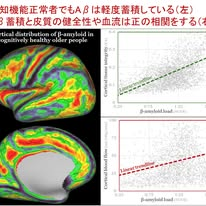

先日のNHKの番組内(https://pkcdelta.hatenablog.com/entry/2025/09/07/075304)で,アルツハイマー病(AD)の病因蛋白とされるアミロイドβ(Aβ)には善玉としての働き(ヘルペスウイルスに対する防御作用)があることが紹介されました.今回,Journal of Neurochemistry誌に米国ミネソタ大学から,Human Connectome Projectの一貫として,画像解析からもAβは善玉である可能性が報告されました.

先日のNHKの番組内(https://pkcdelta.hatenablog.com/entry/2025/09/07/075304)で,アルツハイマー病(AD)の病因蛋白とされるアミロイドβ(Aβ)には善玉としての働き(ヘルペスウイルスに対する防御作用)があることが紹介されました.今回,Journal of Neurochemistry誌に米国ミネソタ大学から,Human Connectome Projectの一貫として,画像解析からもAβは善玉である可能性が報告されました.

60歳以上の認知機能が正常な35名を対象に,アミロイド PETによるアミロイドβ沈着量と詳細な認知機能検査,身体指標,および多面的なMRI指標との関連を解析した研究です.PETではAβ陽性が11例,陰性が24例でした.陽性例も蓄積は軽度で,AD患者に見られるような高度の蓄積ではありませんでした(図1左).

まず分かったことは,Aβ沈着はアミロイド前駆タンパク(APP)の転写パターンとの対応が見られず,正の相関を示したのは海馬傍回のみでした.つまりAβはどうも局所(蓄積した場所)で産生されるのではなく,他の領域から移動・拡散してきた可能性(!)が示唆されます.またAβ蓄積量は年齢や認知・体力指標と負の関係を示さず,むしろBMI・握力・認知機能の得点と弱い正の相関を示した!よって蓄積している方が良さそうということです.

さらにMRI指標との関連では,微細構造の健全性指標(FAやT1w/T2w比)や脳血流(CBF)はAβ量と正の相関を示し,Aβが多いほど組織構造は健全で,血流が多い増加という結果でした(図1右).逆に組織障害を示唆する拡散指標(MD, ODI, WVF)は負の相関を示しました.つまりAβが多い人ほど水の動きが制限され,組織構造がしっかりしているという傾向を認めました.以上より認知機能が正常な人ではAβが神経毒性を持たない可能性が示唆されました.「Aβ=神経毒」という定説を覆すもので,低レベルのAβ蓄積が脳にとって必ずしも悪いものではない,むしろ善玉である可能性を示しています.

そうなると,アミロイドβ抗体薬の効果を最大限に発揮させるために,発症前から治療を開始するというアイデアは,むしろ逆効果となる可能性があります.しかしこの点について,著者らは断定することはできないと言っています.つまりどこかのタイミング(もしくは閾値)で,Aβが病的に転じるか,あるいは防御的役割が破綻するという可能性があるためです(図2).今後はより大規模かつ長期の追跡研究やタウ測定を組み合わせた検証が必要と考えられます.いずれにせよ,発症前,より早期の抗アミロイドβ療法は慎重であるべきと考えられます.

Filip P, et al. Clinical and MRI Correlates of β-Amyloid Load Inconsistent With Its Presumed Neurotoxicity in Cognitively Healthy Ageing. Journal of Neurochemistry. 2025;169:e70241. https://doi.org/10.1111/jnc.70241

・知っておくべき睡眠医学の最前線@『BRAIN and NERVE』2025年10月号

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年10月11日のFB投稿です**

特集テーマとして「脳神経内科と睡眠医学」を企画いたしました(https://amzn.to/4nLZPXZ).現代の臨床現場では,睡眠の質が神経疾患の発症や経過に密接に関わることが明らかとなりつつあります.一方,日本では睡眠医学を専門的に扱う神経内科医がまだ少なく,診療や教育の両面で体系的な知識の共有が求められています.私は以前,頑張って日本睡眠学会総合専門医の資格を取ったのですが,睡眠医学の知識が役立つ臨床の場面はとても多いです.本特集では,睡眠の基礎神経科学から臨床応用までを幅広く取り上げ,脳神経内科医が日常診療で直面する課題に役立つ内容を目指しました.

特集テーマとして「脳神経内科と睡眠医学」を企画いたしました(https://amzn.to/4nLZPXZ).現代の臨床現場では,睡眠の質が神経疾患の発症や経過に密接に関わることが明らかとなりつつあります.一方,日本では睡眠医学を専門的に扱う神経内科医がまだ少なく,診療や教育の両面で体系的な知識の共有が求められています.私は以前,頑張って日本睡眠学会総合専門医の資格を取ったのですが,睡眠医学の知識が役立つ臨床の場面はとても多いです.本特集では,睡眠の基礎神経科学から臨床応用までを幅広く取り上げ,脳神経内科医が日常診療で直面する課題に役立つ内容を目指しました.

巻頭の鼎談(写真)では,私が司会を担当し,アジア睡眠学会会長の井上雄一先生,日本神経学会睡眠セクション・チーフの鈴木圭輔先生とともに「睡眠医学の診療と教育」について議論しました(写真).睡眠医学の重要性と脳神経内科との関連,専門医の地域偏在・不足という問題点,社会・行政経も提言,若手医師へのメッセージなど,非常に勉強になり,かつ読み応えのある内容になっていますので,ぜひご一読いただければと思います.

続く総説では,櫻井武先生らによるレム睡眠制御神経回路の最新知見,酒井紀彰先生による「睡眠と脳脊髄液」の解説など,基礎研究と臨床の橋渡しとなるテーマを取り上げています.また,認知症・脳血管障害・自己免疫性脳炎・多系統萎縮症など,神経疾患と睡眠障害の関連を多角的に検討した論文を収録し,睡眠障害が神経疾患の病態や予後にいかに影響するかを明らかにしています.さらに,レム睡眠行動異常症やレストレスレッグス症候群,ナルコレプシーなど,神経内科医が見逃してはならない疾患群についても,第一線の専門家による最新の解説が並びます.

本特集を通じて,睡眠を「神経機能の重要な指標」として捉える視点が広がり,臨床神経学の新たな展開につながれば幸いです.ぜひ,多くの先生方にお読みいただければと思います!

収録原稿一覧

• 【鼎談】睡眠医学の診療と教育(井上雄一×鈴木圭輔×下畑享良)

• レム睡眠を制御する神経回路メカニズム(渡邉綾乃,櫻井 武)

• 睡眠と脳脊髄液(酒井紀彰)

• 知っておくべき睡眠関連疾患の評価法(小栗卓也)

• 認知症と睡眠──双方向的関係について(三島和夫)

• 自己免疫性脳炎と睡眠障害(大野陽哉,木村暁夫,下畑享良)

• 脳血管障害と閉塞性睡眠時無呼吸症候群(赤岩靖久,宮本智之)

• 多系統萎縮症と睡眠関連呼吸障害(中山秀章)

• 神経疾患と特発性レム睡眠行動異常症(西川典子)

• レム睡眠行動障害以外の睡眠時随伴症(野村哲志)

• レストレスレッグス症候群(坪井義夫)

• ナルコレプシーの病態機序(小野太輔,神林 崇)

• 神経疾患による症候性ナルコレプシー(鈴木圭輔,藤田裕明,高橋嶺馬,柏木誠史)

『BRAIN and NERVE』Vol.77 No.10(2025年10月号)

特集:脳神経内科と睡眠医学

https://amzn.to/4nLZPXZ

https://www.igaku-shoin.co.jp/journal/detail/41670

・お気に入りの「ハダカデバネズミ」の長寿の秘密,ついに解明!!ヒトの不老に道を開くか?

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年10月12日のFB投稿です**

ハダカデバネズミという小さな地下げっ歯類は,生物学の常識を覆す不思議な生き物です.体重わずか数十グラムにもかかわらず,寿命は37年に達し,マウスの10倍以上です.しかも老化に伴う死亡率の上昇がほとんど見られず,自然発症のがんもほぼ存在しません.酸素が乏しい地下トンネルで暮らすために,低酸素でも代謝を保つ能力をもちます.私は脳卒中の基礎研究を行っていたので,低酸素状態に強いこのネズミに高い関心を持っていました(→2017年のブログ「ハダカデバネズミの特殊能力と脳梗塞治療」を参照).後輩の池田哲彦先生が誕生日プレゼントに贈ってくださったハダカデバネズミのぬいぐるみを今も大切に部屋に飾っています.

ハダカデバネズミという小さな地下げっ歯類は,生物学の常識を覆す不思議な生き物です.体重わずか数十グラムにもかかわらず,寿命は37年に達し,マウスの10倍以上です.しかも老化に伴う死亡率の上昇がほとんど見られず,自然発症のがんもほぼ存在しません.酸素が乏しい地下トンネルで暮らすために,低酸素でも代謝を保つ能力をもちます.私は脳卒中の基礎研究を行っていたので,低酸素状態に強いこのネズミに高い関心を持っていました(→2017年のブログ「ハダカデバネズミの特殊能力と脳梗塞治療」を参照).後輩の池田哲彦先生が誕生日プレゼントに贈ってくださったハダカデバネズミのぬいぐるみを今も大切に部屋に飾っています.

さてこの生物の長寿の秘密をめぐっては,これまでにさまざまな仮説が提唱されてきましたが,2025年10月のScience誌に掲載された中国・同済大学のJiangらの論文は,ついにその分子基盤の一端を明らかにしました.研究チームは,DNA損傷を感知する酵素cGAS(cyclic GMP–AMP synthase)に注目しました.

通常,ヒトやマウスのcGASは,細胞の外から入り込んだDNAを感知して免疫反応を起こす「センサー」として働きます.ところが,最近の研究で,この酵素の一部は核の中にも存在し,DNAの損傷修復にも関わっていることがわかってきました.しかし意外なことに,ヒトやマウスのcGASは修復を助けるのではなく,相同組換え修復という主要なDNA修復メカニズムを抑えてしまうのです.その結果,DNAの安定性が損なわれ,老化やがんの一因になると考えられています.つまり,ヒトを含む哺乳類では,cGASはDNA修復を妨げ老化を招く酵素として働いているのです.

これに対し,ハダカデバネズミでは,cGASのC末端にある4つのアミノ酸(S463,E511,Y527,T530)が進化の過程で置換されていました.このわずかな構造変化が,酵素の働きを根本から変えていたのです.ヒトやマウスでは,cGASはDNA損傷のあと一時的に核内に移動しますが,すぐにクロマチンから離れ,修復を妨げます.一方,ハダカデバネズミのcGASはDNA損傷後も長時間クロマチンにとどまり,DNA修復因子であるFANCIやRAD50を引き寄せて修復を促進する足場として働いていました.つまり,この4つのアミノ酸の置換によって,cGASは「DNA修復を妨げる酵素」から「DNA修復を助ける酵素」へと働きが逆転していたのです.

この分子レベルの変化は,ほかの生物にも明確な効果をもたらしました.果実ハエ(みばえ)にハダカデバネズミ型のcGASを導入すると寿命が延び,マウスにAAVベクターで導入すると,フレイル指数が低下し,白髪や臓器老化が軽減しました.血中の炎症マーカーであるIL-6やIgGも減少し,肝臓や腎臓では老化細胞が減少していました.これらの効果は,4つのアミノ酸をヒト型に戻すと消失したことから,進化的に獲得されたこの分子改変こそが長寿の鍵であることが示されました.

ハダカデバネズミは,上述したようにがん抵抗性,低酸素耐性,社会性行動,痛覚鈍麻など,多くの「異端の哺乳類的特徴」を併せ持ちます.今回の研究は,その生物学的異端性の根底に,DNA修復を最適化する分子進化があることを示した点で画期的だと思います.ヒトの不老研究においても,この小さなげっ歯類が大きなヒントを与えてくれるかもしれません.

Chen Y, et al. A cGAS-mediated mechanism in naked mole-rats potentiates DNA repair and delays aging. Science. 2025;390:eadp5056. doi.org/10.1126/science.adp5056

・頭痛は単なる血管拡張や筋緊張ではなく,神経・血管・脳内ネットワークが連鎖的に反応して生じる!

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年10月15日のFB投稿です**

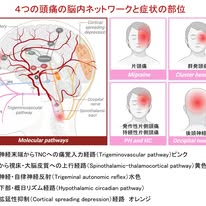

頭痛の背後にあるしくみはとても複雑であることが分かりつつあります.Brain誌に発表された総説は,片頭痛,群発頭痛,発作性片側頭痛(Paroxysmal hemicrania)・持続性片側頭痛(hemicrania continua),そして後頭神経痛について,「どのように痛みが生まれるのか」を分子レベルから脳のネットワークまで総合的に議論したまさに力作です.「なるほど!」と非常に勉強になりました.

頭痛の背後にあるしくみはとても複雑であることが分かりつつあります.Brain誌に発表された総説は,片頭痛,群発頭痛,発作性片側頭痛(Paroxysmal hemicrania)・持続性片側頭痛(hemicrania continua),そして後頭神経痛について,「どのように痛みが生まれるのか」を分子レベルから脳のネットワークまで総合的に議論したまさに力作です.「なるほど!」と非常に勉強になりました.

総説では,まず頭痛の多くが「三叉神経・血管系」という共通の回路で説明できることを示しています.頭部や顔面の血管周囲に分布する三叉神経の終末が刺激されると,CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド),PACAP,VIP,サブスタンスPなどの神経ペプチドや,グルタミン酸,セロトニンといった神経伝達物質が放出され,血管を拡張します.その結果,周囲に炎症が起き,神経がさらに興奮して痛みの信号を強めてしまいます.これを「神経血管性炎症」と呼びます.この反応は一度始まると連鎖的に広がり,脳幹にある三叉神経尾側核(trigeminal nucleus caudalis;TNC=三叉神経脊髄路尾側亜核)から視床,大脳皮質へと痛みの情報が伝えられます.TNCは頭痛の病態の中枢構造であり,これらの神経ペプチドの働きを統合し,片頭痛や群発頭痛などさまざまな頭痛疾患をつなぐ共通の「中継ハブ」として機能しています.

また近年のMRI研究では,頭痛を「脳全体のネットワークの異常」として理解する動きが進んでいるようです.例えば片頭痛では,痛みを感じる帯状回,感情を処理する扁桃体,そして視覚をつかさどる後頭葉との結びつきが過剰になります.一方,群発頭痛では,体内時計を制御する視床下部の活動が異常化し,発作の周期性や季節性に関与しています.さらに頭痛患者では,脳が「休んでいるとき」に働くネットワークにも異常が見られます.たとえば,思考の背景活動を担うデフォルトモードネットワーク,刺激の重要性を判断するサリエンスネットワーク,そして体の感覚や運動を調整する感覚運動ネットワークが,それぞれ過剰に結びついたり,逆に連携が弱まったりしていることが報告されています.こうしたネットワークの異常は,痛みに対する過敏さだけでなく,注意の集中困難や倦怠感,気分の変化など,頭痛に伴う多様な全身症状の背景を説明する手がかりになります.

図は頭痛性疾患のメカニズムをまとめた模式図です.大きく5つの経路で構成されています.これらは互いに連動し,頭痛の痛み・自律神経症状・周期性・前兆などを生み出します.

1.三叉神経終末から三叉神経尾側核(TNC)への経路(ピンク)

頭部や硬膜の血管周囲に分布する三叉神経の末端(V1-3)が刺激されると,CGRPやPACAP,サブスタンスPなどの神経ペプチドが放出され,血管拡張と炎症を引き起こす.この刺激は三叉神経節(TG)を経てTNCに伝わり,頭痛の痛み信号の起点となる.

2.TNCから視床・皮質への上行経路(黄色~灰色)

TNC(二次ニューロン)が交叉して上行し,視床(thalamus)を介して一次体性感覚野(SI),二次体性感覚野(SII),島皮質(INS),前帯状皮質(ACC),および背外側前頭前野(dlPFC)に信号を送る.SIとSIIは痛みの感覚的側面を,INSとACCは情動的側面を処理し,dlPFCは痛みに対する注意・認知・抑制制御を担う.これらの領域が連動して活動することで,痛みが意識的に知覚され,中枢感作が形成される.

3.三叉神経・自律神経反射経路

TNCの活動が上唾液核(SSN)を介して翼口蓋神経節(SPG)に伝わり,涙腺や鼻腺が刺激される.これにより涙や鼻閉といった自律神経症状が起こり,特に群発頭痛や片側頭痛性疾患に特徴的である.

4.視床下部・概日リズム経路

視床下部の視交叉上核(SCN;図中になし)が網膜からの光刺激を受け取り,SSNやTNCの活動を調整する.この経路は発作の時間帯や季節性を決める体内時計の中枢として働き,群発頭痛の周期性を説明する.

5.皮質拡延性抑制(CSD)経路

視床からの入力や皮質の過興奮により,後頭葉を起点に神経脱分極の波が広がり,一過性の血流変化とともに前兆(アウラ)を引き起こす.CSDは三叉神経系を再刺激し,CGRP放出を促すことで痛みを増幅する.

疾患ごとに分子・ネットワークの視点から考えると,片頭痛では後頭葉で起こるCSDが前兆の原因となり,CGRPや一酸化窒素(NO)の放出が痛みを増幅します.群発頭痛では視床下部の異常活動がリズム的発作を引き起こし,PACAPやCGRPの変動を伴います.発作性片側頭痛・持続性片側頭痛では,これらの経路が慢性的に刺激されており,インドメタシンが有効なのは神経炎症の経路の抑制を介していると考えられます.後頭神経痛では末梢神経の圧迫や感作が痛み信号を三叉神経系に送り込み,中枢での感作とネットワーク異常を引き起こします.このように,すべての頭痛は共通の回路を持ちながらも,関与する分子・領域・ネットワークの組み合わせの違いで症状が異なるのです.

これらの研究の成果は,新しい治療法の開発にも直結しています.CGRP関連抗体はこの経路を直接標的にし,発作頻度を減らす効果が示されています.また迷走神経刺激(nVNS)や後頭神経刺激(ONS)といった神経刺激療法は,脳幹や視床を介して三叉神経系の過剰な興奮を抑制し,痛みネットワーク全体のバランスを整えることが目的です.これらの治療法は「末梢から中枢ネットワークを調整する」アプローチであり,神経活動の連鎖を再同期させることで過敏な状態をリセットする仕組みと考えられています.

以上のように,頭痛はもはや単なる血管拡張や筋緊張ではなく,神経・血管・脳内ネットワークが連鎖的に反応する「脳全体の過敏状態」としてとらえられる時代になったと言えるのだと思います.

Kollenburg L, et al. Bridging the gap: molecular mechanisms, regional activity, and connectivity in headache disorders. Brain. 2025; doi.org/10.1093/brain/awaf361

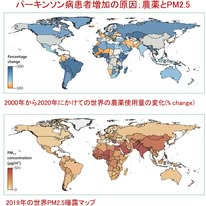

・パーキンソン病は地球規模の環境病である―三大原因としての農薬,トリクロロエチレン,PM2.5―

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年10月18日のFB投稿です**

パーキンソン病(PD)の患者数は世界的に急増しており,いまやパンデミックと呼ぶべき状況にあります.その要因の多くは遺伝ではなく環境にあると考えられています.Lancet Neurology 誌最新号に掲載された米国ロチェスター大学のDorsey教授らによる総説は,PDの発症に関わる主要な環境毒性物質とその予防の可能性について論じています.とくに3つの環境要因が問題であると指摘しています.

パーキンソン病(PD)の患者数は世界的に急増しており,いまやパンデミックと呼ぶべき状況にあります.その要因の多くは遺伝ではなく環境にあると考えられています.Lancet Neurology 誌最新号に掲載された米国ロチェスター大学のDorsey教授らによる総説は,PDの発症に関わる主要な環境毒性物質とその予防の可能性について論じています.とくに3つの環境要因が問題であると指摘しています.

第1は農薬です.パラコート,ロテノン,有機塩素系殺虫剤などであり,パラコート散布地域に住む人の発症リスクは2倍に上昇するそうです.ロテノンはミトコンドリア複合体Iを阻害してドパミン神経を選択的に障害します.胎児期や乳児期の曝露によるエピジェネティック変化が後年の神経変性を誘発する可能性も指摘されています.図1は,2000年から2020年にかけての世界の農薬使用量の変化を示しています.全体としてなんと約300%の増加がみられ,特に南米,アジア,アフリカで顕著です.日本も増加傾向にあり,欧州諸国のような削減政策は十分に進んでいません.

第2はトリクロロエチレン(TCE)およびパークロロエチレン(PCE)です.これらはドライクリーニングや脱脂剤として長年使用されてきた有機溶剤です.米海兵隊キャンプ・ルジューン基地では,これらの化学物質を含む汚染水への曝露歴をもつ兵士のPD発症率が70%高く,平均2年間の短期間曝露であっても,約34年の潜伏期間を経て発症したと報告されています.TCEはミトコンドリア障害やLRRK2キナーゼの異常活性化を引き起こし,吸入曝露では少量でも黒質ドパミン神経変性を生じます.

第3は大気汚染です.PM2.5への曝露とPDリスクの上昇は,カナダ,韓国,スイス,英国などの研究で確認されています.PM2.5は嗅神経経路から脳内に侵入し,酸化ストレスや炎症,αシヌクレインの線維化を誘発します(ブログ参照;https://pkcdelta.hatenablog.com/entry/2025/09/09/042758).図2は「2019年の世界PM2.5曝露マップ」で,50μg/m³を超える濃度の地域がアジアやアフリカを中心に広がっています.世界人口の99%がWHO基準(年平均5μg/m³未満)を超える空気を吸っており,日本の平均値は10〜15μg/m³と欧米(5μg/m³前後)より明らかに高く,「健康に悪い空気」を吸っている国の一つです.著者らは,この曝露こそがPDが最も急速に増加している神経疾患となった原因だと指摘しています.

これら2つの図は,「PDは地球規模の環境病である」という主張を明確に裏づけています.日本も例外ではなく,農薬使用量と大気汚染の両方が高い水準にあり,将来的な神経疾患増加リスクを抱えています.著者らは,吸入経路の重要性にも触れています.嗅球から病変が始まることが多い点は,吸入毒性物質の侵入経路と一致していますし,胎児期や乳児期の曝露,職業性曝露,遺伝的素因との相互作用などがリスクを増幅すると考えられます.

予防策はあるのでしょうか?防護具の使用,汚染の監視と是正,安全な代替物質の導入により,曝露を減らすことは可能です.また現状では,研究資金のほとんどが治療研究に偏り,予防研究への投資はわずか2%にとどまっているそうです.Dorsey教授らは,予防原則を政策に組み込み,パラコートやTCEなど明らかに有害な化学物質を段階的廃止すべきだと訴えています.つまりPDは「予防可能な疾患」であり,原因物質への曝露を減らすことができれば,つぎの世代をこの疾患から守ることができる――それが著者らの強いメッセージです.

Ray Dorsey E, et al. Environmental toxicants and Parkinson’s disease: recent evidence, risks, and prevention opportunities.Lancet Neurology 2025; 24: 976–986.https://www.thelancet.com/…/PIIS1474-4422(25…/fulltext

関連情報

10月30日のFB投稿(岐阜大学脳内抄読会 第99回)で、「歩行中のUターン速度はパーキンソン病発症の予測因子となる」という面白い論文を紹介されています。

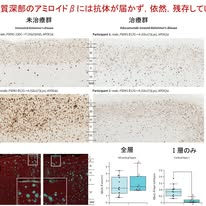

・アデュカヌマブによるアミロイドβ除去は脳表近くに限られている!

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年10月20日のFB投稿です**

アデュカヌマブは,アルツハイマー病に対してアミロイドβ(Aβ)を標的にした疾患修飾療法として開発されたモノクローナル抗体です.2015年にBiogen社とEisai社が共同で臨床試験を開始し,Aβプラークを大幅に減少させることがPETで確認されました.臨床的な認知機能改善効果は一貫しなかったものの,一部のサブグループで若干の改善効果が示されたことから,Biogen社は2021年に米国FDAへ承認申請を行い,同年6月に条件付きで迅速承認を受けました.ところが,その有効性に関して国内外で強い議論を呼び,副作用としてのARIAの頻度の高さも問題となり,最終的にBiogen社は2024年1月に販売を終了し,開発を打ち切りました.その後に登場したレカネマブやドナネマブは,より選択性が高く副作用の少ない抗体として設計されていますが,その基礎となったのがアデュカヌマブです.今回紹介するLancet Neurology誌に掲載された剖検研究は,アデュカヌマブを投与された5例と未治療12例の剖検脳を比較し,この抗体が実際に脳のどこでどのようにAβを除去していたのかを初めて詳細に示したものです.

アデュカヌマブは,アルツハイマー病に対してアミロイドβ(Aβ)を標的にした疾患修飾療法として開発されたモノクローナル抗体です.2015年にBiogen社とEisai社が共同で臨床試験を開始し,Aβプラークを大幅に減少させることがPETで確認されました.臨床的な認知機能改善効果は一貫しなかったものの,一部のサブグループで若干の改善効果が示されたことから,Biogen社は2021年に米国FDAへ承認申請を行い,同年6月に条件付きで迅速承認を受けました.ところが,その有効性に関して国内外で強い議論を呼び,副作用としてのARIAの頻度の高さも問題となり,最終的にBiogen社は2024年1月に販売を終了し,開発を打ち切りました.その後に登場したレカネマブやドナネマブは,より選択性が高く副作用の少ない抗体として設計されていますが,その基礎となったのがアデュカヌマブです.今回紹介するLancet Neurology誌に掲載された剖検研究は,アデュカヌマブを投与された5例と未治療12例の剖検脳を比較し,この抗体が実際に脳のどこでどのようにAβを除去していたのかを初めて詳細に示したものです.

治療群の全例がAPOE ε4を保有し,うち2例がPSEN1変異を有していました.PETでAβが6〜81%低下していたにもかかわらず,剖検ではAβ除去は脳表近くに限局していることが明らかになりました.図上では,最初の10例(治療群5例と未治療群5例)に対して汎Aβ抗体によるDAB染色が行われています.未治療群では大脳皮質全層にAβ沈着がみられますが,治療群では大脳皮質の最表層(第I層)でのみ著明なAβ減少が認められ,下層ではAβが依然として残存していることが分かります.

図下では,同一症例の中前頭回を対象にしたAβaa1–8抗体による多重蛍光免疫染色が示されています.この抗体はAβペプチドのN末端(1〜8番アミノ酸)を認識する最も一般的な「全Aβ量」を示すマーカーで,アデュカヌマブ自身もこの領域を標的にしているため,この抗体で染まるAβが実際に除去対象になっていると考えられます.右側のボックスプロットで分かるように,Aβaa1–8は第I層で有意に低下していますが(p<0.01),全層では減少がみられませんでした.Aβ42でも同様の有意な低下がみられ,ピログルタミル型AβおよびAβ40も表層で減少傾向を示しました.

この結果は,アデュカヌマブが分子量約150 kDaと大きく,血液脳関門をほとんど通過できない(脳実質内到達は血中の0.1%未満)ことと関係しています.そのため,主に軟膜や皮質表層の血管周囲からわずかに脳内へ浸透し,その届く範囲に作用が集中すると考えられます.今回の剖検研究は,まさにこの「表層優位」の作用分布を病理学的に裏づけた結果となりました.

この「表層偏重」の除去はPET画像との乖離を生みます.アミロイドPETでは,表層のAβが減少すると信号全体が低下し,Aβが広範に除去されたように見えます.しかし実際の病理では,深部皮質層に多くのAβが残っており,PETで減少が見えても全層の除去を意味するわけではないことが明らかになりました.著者らはこの点を強調し,「PETシグナルの減少は部分的除去を反映しているに過ぎない」と述べています.これはAβ抗体治療の効果判定におけるPET画像の限界を示す重要な知見です.

また,ARIAを呈した症例ではMRIで確認された部位に対応して,皮質表層や髄膜下血管周囲に鉄沈着を伴う微小梗塞,補体活性化(C5b–C9),マクロファージやミクログリアの浸潤(CD68陽性)がみられました.これらはアミロイド血管症関連炎症(CAAri)と共通する病理像であり,Aβ除去に伴う血管壁の炎症がARIA発生の要因であると考えられます.さらに,死亡までの期間が長い症例では再沈着を思わせるAβ再蓄積も認められ,治療後にも進行性変化が続くことが示唆されました.

この層特異的なAβ除去の現象は,アデュカヌマブに限らず,他のAβ抗体であるレカネマブやドナネマブでも生じている可能性があります.これらの抗体も血液脳関門を越えて広く脳内に拡散することが確認されていないためです.今後のAβ抗体療法では,血液脳関門を通過してより広く脳内に拡散できる抗体設計や投与法の改良が求められます.

Boon BDC, et al. Neuropathological changes and amyloid-related imaging abnormalities in Alzheimer’s disease treated with aducanumab versus untreated: a retrospective case–control study. Lancet Neurology. 2025;24:931–944. https://www.thelancet.com/…/PIIS1474-4422(25…/fulltext

・進行性核上性麻痺の典型例Richardson症候群は均一ではなく,臨床的・病理的に多様性をもつスペクトラムである

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年10月22日のFB投稿です**

進行性核上性麻痺(PSP)の典型型Richardson症候群(PSP-RS)は,2017年に策定されたMDS-PSP診断基準では均一な症候群として定義されていますが,米国Mayo Clinicのグループから実はそうではないのだとする報告がなされました.

進行性核上性麻痺(PSP)の典型型Richardson症候群(PSP-RS)は,2017年に策定されたMDS-PSP診断基準では均一な症候群として定義されていますが,米国Mayo Clinicのグループから実はそうではないのだとする報告がなされました.

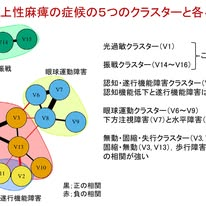

著者らはMDS-PSP基準でprobable PSP-RSと診断した118例を対象に,認められた各症候の関連を可視化したネットワーク解析と,患者群を分類するクラスター解析を行い,PSP-RSが均質な集団かどうかを検証しました.その結果,まず16種類の症状は5つのクラスター(①光過敏,②認知・遂行機能障害,③振戦,④眼球運動障害,⑤無動・固縮・失行)に分類されました.興味深いのは,無動・固縮が強い患者ほど眼球運動は比較的保たれる一方で(図の赤い線=負の相関),認知機能障害とは負の相関を示しました.つまり無動・失行が重いほど認知機能が悪いということです.また,光過敏や振戦は他の症状と関連せず独立して存在し,眼球運動障害群では垂直方向の運動障害と水平方向の運動障害が密接に結びついていました.以上の結果から,PSP-RSの症候は無秩序の組み合わせで出現するのではなく,特定の組み合わせで出現するということが分かりました.

患者群を分類するクラスター解析では2群に分かれました.Cluster Iは症状が重く,典型的なPSP-RS像を示しました.一方,Cluster IIは症状が軽く,臨床的にはPSP-CBSやPSP-Pなど,他のPSP亜型と診断される割合が高い群でした.注目すべきは,Cluster IIでは剖検でPSP病理を伴わない例(具体的にはCBD,MSA,GGTなど)が有意に多かった点です(p=0.03).つまり,MDS-PSP基準でPSP-RSと診断されても,実際にはPSPではない異なる病理をもつ症例が一部含まれうるということになります.ただ個人的に関心がある自己免疫性脳炎は含まれておらず,典型例では考慮しなくて良いと言えるということだと思います.

この論文のメッセージは明確です.PSP-RSは単一の病型ではなく,臨床的にも病理的にも多様性をもつということです.昨今,診断基準を万能と考えてしまう傾向がありますが,例外があることを認識する必要があると思います.症候の組み合わせや経過,画像・バイオマーカーを通じて真のPSPを見抜く姿勢が求められるのだと思います.

Kumar M, et al. Evaluating the Homogeneity of the PSP-RS Syndrome beyond Core Features. Movement Disorders Clinical Practice. 2025;12(10):1560–1570. doi.org/10.1002/mdc3.70134

・「自己免疫性精神病」を独立した疾患単位とみなすべきではない!

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年10月23日のFB投稿です**

Journal of Clinical Investigation誌の最新号に掲載された総説です.抗NMDA受容体脳炎の発見者であるJosep Dalmau教授らが,「自己免疫性精神病(autoimmune psychosis)」という概念を独立した疾患として扱うべきではないと明確に述べています.

Journal of Clinical Investigation誌の最新号に掲載された総説です.抗NMDA受容体脳炎の発見者であるJosep Dalmau教授らが,「自己免疫性精神病(autoimmune psychosis)」という概念を独立した疾患として扱うべきではないと明確に述べています.

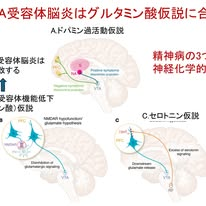

著者らは,まず精神病という症候群が統合失調症に限らず,自己免疫性や炎症性疾患,さらには神経疾患の一部としても出現し得ることを示しています.中でも抗NMDA受容体脳炎では,幻覚,妄想,興奮,不眠などの精神症状で初発することが多く,統合失調症と誤診されることもあります.その病態は,抗NMDA受容体抗体が神経細胞表面の受容体を内在化させ,シナプス伝達を可逆的に障害することによるものです.つまり,炎症による破壊ではなく,免疫反応によって神経の情報伝達そのものが変化し,その結果として精神症状が生じるという新しい仕組みが明らかになったわけです.

図は「精神病の3つの神経化学的仮説」を示すものです.ドパミン過活動仮説,NMDA受容体機能低下(グルタミン酸)仮説,セロトニン仮説の3つを示し,抗NMDA受容体脳炎がグルタミン酸仮説に合致することを示しています.抗体が前頭皮質のGABA介在ニューロン上のNMDA受容体を内在化させると抑制性制御が失われ,興奮性ニューロンから中脳腹側被蓋野(VTA)への入力が過剰になります.その結果,報酬系である中脳辺縁系ドパミン経路が過活動となり,幻覚や妄想といった精神病症状が出現します.この回路異常は,ケタミンなどのNMDA受容体拮抗薬が誘発する幻覚モデルと同じ機序であり,抗体が精神症状を引き起こす病態機序を明確に示すものです.著者らは,このように免疫と神経伝達の関係を適切に理解することが,今後の精神医学研究の発展につながると強調しています.

一方で,「自己免疫性精神病」という名称の乱用には強い警鐘が鳴らしています.抗NMDA受容体脳炎やSLEなど既知の自己免疫疾患による精神症状をすべて包括してしまうと,診断が曖昧になりかねないということです.また,抗体の血清検査を無分別に精神疾患患者に行うと,非特異的な陽性反応を示す例が生じ,実際には自己免疫性脳炎でない患者にまで免疫治療が行われる危険があると指摘します.実際,これまでの研究では統合失調症や気分障害の患者におけるNMDAR抗体陽性率は約1%で健常者と差がありません.脳脊髄液で抗体陽性であった患者のほとんどは臨床的に抗NMDA受容体脳炎と診断可能ですが,血清のみ陽性の患者は非特異的反応である可能性が高く,診断的価値は低いとされています.

著者らは,「自己免疫性精神病」という言葉は一見わかりやすいものの,科学的定義があいまいで,既知の自己免疫性脳炎や全身性疾患を一括して扱うことで診断の特異性を損ね,臨床の混乱を招くおそれがあると述べています.精神病と免疫の関係を探ること自体は重要ですが,その第一歩は既知の自己免疫性脳炎を正確に診断し,精神症状との関連を検証することにあるとしています.また,初発精神病や抗精神病薬不耐例で異常行動や意識変容がみられる場合には,脳波,MRI,脳脊髄液検査を組み合わせて抗体性脳炎を除外することが推奨されています.結論として,自己免疫が関与する精神症状は確かに存在しますが,「自己免疫性精神病」という新しい疾患単位は現時点で存在しないということになります.

Cabrera-Maqueda JM, Planagumà J, Guasp M, Dalmau J. Autoimmune neuropsychiatric disorders manifesting with psychosis. J Clin Invest. 2025;135(20):e196507. https://doi.org/10.1172/JCI196507

・機能性運動障害に対するリハビリのコツ ―Physio4FMD試験から学ぶ―

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年10月26日のFB投稿です**

先日,機能性神経障害(FND)の患者さんをご紹介いただき,とくにリハビリの進め方についてご相談を受けました.適切にご説明するため,2024年にLancet Neurology誌に報告されたPhysio4FMD試験をあらためて読み直しました.この研究は,FNDに対する「脳の予測モデル」に基づいた新しいリハビリの方向性を示した,非常に示唆に富むものです.

先日,機能性神経障害(FND)の患者さんをご紹介いただき,とくにリハビリの進め方についてご相談を受けました.適切にご説明するため,2024年にLancet Neurology誌に報告されたPhysio4FMD試験をあらためて読み直しました.この研究は,FNDに対する「脳の予測モデル」に基づいた新しいリハビリの方向性を示した,非常に示唆に富むものです.

FNDは「体を動かしたいのに動かない」「勝手にふるえてしまう」などの症状を呈します.脳に器質的な異常はないものの,脳が体の動きを誤って予測してしまうことが原因と考えられています.私たちの脳は,常に「これから何が起こるか」を予測しながら運動や感覚を制御しています.つまり脳は日常生活の中で,「予測」と「実際の感覚入力」を比較しながら行動を調整しているのです.例えば,「右手を上げる」と予測したとき,実際に手が上がるという感覚が一致すれば,脳は「自分が動かした」と理解します.この仕組みを説明する理論が「ベイズ的予測モデル(Bayesian model)」です.しかしFNDではこの予測と感覚がずれてしまい,「動かそうとしても動かない」「勝手に動く」という誤作動が起こります.このずれ(予測誤差)を修正し,脳が正しい動作感覚を再び学び直すことがリハビリの目的になるということです.ですから通常のリハビリとは大きくアプローチが異なります.

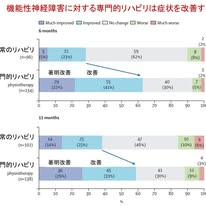

論文のPhysio4FMD試験は,英国で行われた多施設ランダム化比較試験で,「確実なFMD」と診断された成人355例を対象としました.9回の専門的理学療法とフォローアップを行う群と,地域の一般的理学療法に紹介する群に無作為化され,主要評価項目は12か月後のSF-36身体機能スコアでした.最終的にコロナによる中断がなかった241例(専門群138,通常群103)が解析対象となりました.結果としては,身体機能スコアには有意な差はみられませんでしたが,自己評価による症状改善(CGI-I)では専門的理学療法群が一貫して良好な結果を示しました.6か月の時点で改善または著明改善と答えた人は専門群で大多数を占め(63%対28%,オッズ比4.7),12か月後でもその効果は持続していました(59%対39%,オッズ比2.3)(図).精神的健康スコアや診断に対する信用も専門群で向上し,重篤な副作用は報告されず,安全に実施できる治療であることが確認されました.

Physio4FMDで行われた専門的理学療法は,従来の筋力強化や動作矯正とは異なり,脳の誤作動を修正するように設計されています.リハビリは三つの柱から構成されていました.

① 症状の理解を助ける教育;体は壊れていないが脳の信号伝達が一時的に乱れていることを説明し,不安を軽減する.

② 注意の再方向づけ;「手を動かそう」と意識するほど動けなくなるため,音やリズム,視覚的目標など外的刺激に注意を向けながら,自動的な動作を誘発する.

③ 自己管理と再発予防;ワークブックを用いて,自宅での練習や再発時の対応を学ぶ.

理学療法士は全員が5日間の集中トレーニングと標準化マニュアルを修了し,患者の理解と自己効力感を高めるための関わりを重視しました.「動かそう」と強く意識すると,脳は過剰に予測を立ててしまい,感覚とのずれが拡大します.この逆転現象がFNDの特徴であり,リハビリでは「どう動かすか」ではなく「どう意識しないか」を練習することが重要となります.症状の改善は「自分の体を再び信じられるようになること」によりもたらされます.よってリハビリの目的は,まさにその「自己効力感の回復」にあります.体が壊れていないという理解を深めること,動作を意識しすぎずに外的な目的に集中すること,わずかな成功体験を大切にして脳に「できた」という感覚を刻むこと,症状が出たときは深呼吸して落ち着き,再発しても「前より早く戻れる」と信じること,これらがリハビリの実践的ポイントです.

以上をまとめると,リハビリの具体的な指針は次の通りです.

• 体が壊れているわけではないと理解し,安心して取り組むこと.

• 「動かそう」と意識せず,音やリズム,物体操作など外の目的に注意を向けること.

• 「手を動かす」ではなく,「ボールを投げる」「風船を打つ」と考えること.

• 少しでも動けたら「できた」と実感し,その成功体験を積み重ねること.

• 症状が出たときは焦らず深呼吸し,「また動けるようになる」と思い出すこと.

• 再発しても「以前より早く回復できる」と考え,落ち着いて対処すること.

Nielsen G, et al. Specialist physiotherapy for functional motor disorder in England and Scotland (Physio4FMD): a pragmatic, multicentre, phase 3 randomised controlled trial. Lancet Neurol. 2024 Jul;23(7):675-686. doi.org/10.1016/S1474-4422(24)00135-2

・胎児を守る抗てんかん薬の選択――フランスにおける10年の劇的な変化

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年10月28日のFB投稿です**

抗てんかん薬(antiseizure medications;ASM)は,てんかんのほか気分障害,慢性疼痛,片頭痛などにも広く用いられていますが,一部の薬剤は胎児に奇形や神経発達障害をもたらすことが知られています.フランスのEPI-PHARE研究チームは,全国母子レジストリ「EPI-MERES」を用い,2013〜2021年に終了した約870万件の妊娠を解析し,抗てんかん薬の胎児曝露の推移を明らかにしました.

抗てんかん薬(antiseizure medications;ASM)は,てんかんのほか気分障害,慢性疼痛,片頭痛などにも広く用いられていますが,一部の薬剤は胎児に奇形や神経発達障害をもたらすことが知られています.フランスのEPI-PHARE研究チームは,全国母子レジストリ「EPI-MERES」を用い,2013〜2021年に終了した約870万件の妊娠を解析し,抗てんかん薬の胎児曝露の推移を明らかにしました.

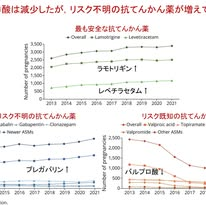

この期間に少なくとも1種類の抗てんかん薬に曝露された妊娠は55,801件で,全妊娠の0.64%にあたりました.薬剤を安全性に基づいて分類すると,「最も安全」とされるラモトリギンとレベチラセタムへの曝露が約半数,「リスク不明群」(プレガバリン,ガバペンチン,エトスクシミド,ラコサミド,ペランパネル,ゾニサミドなど)が約3分の1,「リスク既知群」(バルプロ酸,バルプロミド,カルバマゼピン,トピラマート,フェニトイン,フェノバールなど)が約4分の1を占めていました.

図に示されるように,2013年から2021年の間で薬剤の構成は劇的に変化しました.バルプロ酸とバルプロミド(バルプロ酸のプロドラッグ)への曝露妊娠はそれぞれ−84%,−89%と急減し,リスク軽減策が効果を上げていることが明らかになりました.代わって,ラモトリギンとレベチラセタムといった安全性の高い薬剤が大きく増加し,それぞれ+22%,+64%の上昇を示しました.ラモトリギンはもともとてんかんに多く使用されていましたが,この10年間で気分障害に対しても用いられる割合が増加したようで,2013〜2015年の15%から2019〜2021年には23%へと拡大しました.これは,ラモトリギンが「胎児への安全性が比較的高い薬」として,精神科領域でも選択される傾向を反映しています.私も良く認識していなかったのですが,日本でもその適応に「双極性障害における気分エピソードの再発・再燃抑制」があります.

一方,プレガバリンやガバペンチン,新規抗てんかん薬(ラコサミド,ゾニサミドなど)の使用は急増しました.とくにプレガバリンでは,妊娠全期間を通じての曝露が+171%に増加しており,胎児がより高用量・長期間曝露されていることが懸念されます.カルバマゼピンやトピラマートの使用も緩やかに減少したものの,依然として2019〜2021年の3年間だけでそれぞれ約600件の出産曝露がみられました.トピラマートは海外では片頭痛にも使用されています.

母体背景をみると,抗てんかん薬曝露妊娠の母親は非曝露群よりも高齢であり,また低所得層の割合が高い傾向にありました.とくにリスク既知薬および不明薬の使用群では,低所得層が約18%に達し,安全な薬剤群(約14%)よりも多く,社会的格差の影響が示唆されました.

著者らは,バルプロ酸曝露の劇的減少は,2015年以降に強化された欧州医薬品庁の妊娠回避プログラムの成果であるとしながらも,その一方で,安全性が十分に検証されていない薬剤の使用が拡大している現状を強調しています.特にプレガバリンや新規抗てんかん薬の使用増加は,今後のリスク評価が急務であると述べています.また,社会的に不利な立場にある女性ほどリスクの高い薬剤を使用している傾向があるため,妊娠前カウンセリング,避妊支援,医療アクセス改善の必要性が強調されています.日本においても同様の処方傾向が生じている可能性があります.妊娠可能年齢の女性への抗てんかん薬処方の在り方を見直す契機となる重要な論文です.

Shahriari P, et al. Trends in Prenatal Exposure to Antiseizure Medications Over the Past Decade: A Nationwide Study. Neurology. 2025;105:e213933. doi.org/10.1212/WNL.0000000000213933

(作成者)峯岸 瑛(みねぎし あきら)