「認知症克服のカギ」@知的探求フロンティア タモリ,山中伸弥の!?(NHK9月6日)を、ご覧になられたでしょうか?岐阜大学医学部の下畑先生の解説もあり、新しい認知症観を知ることができました。

今月のニュースは、NPWA会員の活動、大阪大学宮坂先生の『ブレインウォッシング(脳洗い)体操』、ヒトの二足歩行に関する話題、下畑先生からの最新医学情報、等です。

1.2025年9月の活動状況

・大内 克泰さんの投稿

8月末、梁川中央保育園での運動教室。 園を訪れた際、来月お披露目する為の鼓笛隊の練習で「宇宙戦艦ヤマト」が聴こえました。リズムが苦手な子や人前に立てない内気な子、皆んなと同じ事をするのが苦手な子達が、それぞれその自分の殻を打ち破って練習する姿は感動するし、改めて子ども達から学ぶ大切な機会ですね。 昨今、この保育園に限らず個性や多様化を求めて鼓笛の練習や発表などを反対する保護者が少数ながらいるとか。また、その音がうるさいなどのクレームを入れる近隣住民が居ると耳にします。 音楽は地球上に人類が誕生した当初から生まれた文化であり、リズム感や音感など脳の発育発達には欠かせないツールのひとつ。ましてや奏でる側においては巧緻性運動や表現力を養い、跳び箱などと同様に成功した際の自己効力感と挫折感、集団で目標を達成させるチームワーク、ストレス耐性など多くの心身の成長に繋がる効果が絶大。 その機会を一部の大人の思い込みによる言動で失う事は犯罪に等しい無責任さを感じます。 運動は更に文化と言うよりは「命を保つ為の術」であるので、身体を使う事が出来なければ生命の維持に直結する事です。教育課程で強制されたトラウマを抱えている大人も多いと思いますが、かといってそれを避ける事はそうした事を意味すると思っています。文明の発達に溺れ、進化していない脳に都合の良い理論で言い訳をして生物たる根本を忘れる事は、種族の滅亡に向かう階段を降りている事と実感しています🤔 今回も子ども達は汗をかく事や心肺が苦しくなる事をモノともせず夢中になって遊びました。 9月は鼓笛の発表イベントの為、運動教室はお休みです。 発表を終えた後の少し成長した園児達に会える事を楽しみにしています♪

8月末、梁川中央保育園での運動教室。 園を訪れた際、来月お披露目する為の鼓笛隊の練習で「宇宙戦艦ヤマト」が聴こえました。リズムが苦手な子や人前に立てない内気な子、皆んなと同じ事をするのが苦手な子達が、それぞれその自分の殻を打ち破って練習する姿は感動するし、改めて子ども達から学ぶ大切な機会ですね。 昨今、この保育園に限らず個性や多様化を求めて鼓笛の練習や発表などを反対する保護者が少数ながらいるとか。また、その音がうるさいなどのクレームを入れる近隣住民が居ると耳にします。 音楽は地球上に人類が誕生した当初から生まれた文化であり、リズム感や音感など脳の発育発達には欠かせないツールのひとつ。ましてや奏でる側においては巧緻性運動や表現力を養い、跳び箱などと同様に成功した際の自己効力感と挫折感、集団で目標を達成させるチームワーク、ストレス耐性など多くの心身の成長に繋がる効果が絶大。 その機会を一部の大人の思い込みによる言動で失う事は犯罪に等しい無責任さを感じます。 運動は更に文化と言うよりは「命を保つ為の術」であるので、身体を使う事が出来なければ生命の維持に直結する事です。教育課程で強制されたトラウマを抱えている大人も多いと思いますが、かといってそれを避ける事はそうした事を意味すると思っています。文明の発達に溺れ、進化していない脳に都合の良い理論で言い訳をして生物たる根本を忘れる事は、種族の滅亡に向かう階段を降りている事と実感しています🤔 今回も子ども達は汗をかく事や心肺が苦しくなる事をモノともせず夢中になって遊びました。 9月は鼓笛の発表イベントの為、運動教室はお休みです。 発表を終えた後の少し成長した園児達に会える事を楽しみにしています♪

・佐藤珠美さんの投稿

9月3日 第3回春日の畑ウォーキング&ランチ会 畑のオーナーminaさんと一本柳ウォーキングとの共同開催 前半は善郷寺公民館で交流会と佐久平ウォーキング倶楽部の活動報告。 12時から畑でBBQ🔥 先日のジャガイモ堀りの御礼も兼ねて、地球環境高校野球部1.2年生15名も参加です。 地元の食材を持ち寄って、賑やかに美味しく頂戴しました。 参加された方々 ◇社会福祉協議会望月支所 ◇浅科・望月地域包括支線センター ◇長野県長寿社会開発センター ◇佐久市市民活動サポートセンター ◇内山区区長 ◇佐久市民新聞の取材記者 今年の2月、浅科・望月地域包括支援センター主催の「寄っていかね会」で初めてminaさんとお会いしてから半年が経過しました。沢山の方達が春日ウォーキングに関心を示して下さった事に感謝! 暑い暑いと言いながら、炎天下でも平気な生徒達に感動❣️ 手際良く交流会の支度を整えてくれる会員さん達は見事!

9月3日 第3回春日の畑ウォーキング&ランチ会 畑のオーナーminaさんと一本柳ウォーキングとの共同開催 前半は善郷寺公民館で交流会と佐久平ウォーキング倶楽部の活動報告。 12時から畑でBBQ🔥 先日のジャガイモ堀りの御礼も兼ねて、地球環境高校野球部1.2年生15名も参加です。 地元の食材を持ち寄って、賑やかに美味しく頂戴しました。 参加された方々 ◇社会福祉協議会望月支所 ◇浅科・望月地域包括支線センター ◇長野県長寿社会開発センター ◇佐久市市民活動サポートセンター ◇内山区区長 ◇佐久市民新聞の取材記者 今年の2月、浅科・望月地域包括支援センター主催の「寄っていかね会」で初めてminaさんとお会いしてから半年が経過しました。沢山の方達が春日ウォーキングに関心を示して下さった事に感謝! 暑い暑いと言いながら、炎天下でも平気な生徒達に感動❣️ 手際良く交流会の支度を整えてくれる会員さん達は見事!

・スマイルチームさんの投稿

20250905 スマイルチーム上鶴間 みんな元気❗️

20250905 スマイルチーム上鶴間 みんな元気❗️

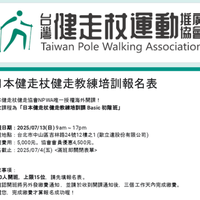

・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿

meet.google.com

meet.google.com

・長谷川 弘道さんの投稿

本日は月に一回の津島ポールウォーキングデーでした。 台風の影響が心配でしたが、台風一過で気持ちの良い爽やかな朝を迎えることができました😊 ここ数ヶ月は、朝とはいえ大変暑かったので、参加者も少なめでしたが、本日は20名近くの皆んにご参加いただけてよかったです❗️ 今日は、自分の歩きを振り返ってもらうべく、気付きワークをやってみました☺️ 一直線上を目を閉じて10mほど普段の歩き方で歩いてもらう。 パートナーに寄り添ってもらって、安全も確保します。 ほとんどの方が、半分ほど進むと右へ、左へと直線上から外れていきます🫨 決してオーバーではなく、5m近く線から離れてしまう人も。。。😯 自分の歩き方の癖というものは普段なかなか気付きませんね🤥 大概の人が左右のバランスが崩れていて、目を閉じて歩くと左右どちらかに傾いていきます。 もちろん、普段は目を開けて歩きますからまっすぐに歩けるわけですが、視覚情報がなくなると、体はそのアンバランスに合わせて歩くのでまっすぐ歩けなくなる。 となると、左右どちらかに負担がかかっている、という見方もできます。 ですので、なるべく体は左右、前後のバランスが取れていることは大切になります。 歩行についても同じで、バランスが崩れてまっすぐ歩けない原因は色々と考えられます。 その一つとして、歩行中のつま先の向きに注目してみましょう。 運動解剖学、生理学的には、人の骨格上、つま先はやや開き気味(5〜10度ほど)が自然とされています。 しかし、加齢とともに足を左右に広げて、いわゆるガニ股歩きになりやすくなります。その方が安定感が高いからなのですが、膝への負担が高まり、またロスが大きい歩き方になるので疲れやすくなります。 そこで、ポールを用いることで、安全性を確保しつつ、自然な矯正と習慣化を両立させることが可能になります。 もう少し詳しく説明しますね! • つま先方向の自然な矯正 ポールがガイドとなり、足をぶつけない意識が働くことで、無理なく正面方向へ修正しやすい。 • 安定感の確保 2本のポールにより歩行時の支持基盤が広がり、転倒リスクを減らしつつトレーニングできる。 • 正しい歩容の定着 姿勢保持とリズム形成が助けとなり、正しい足運びを繰り返すことで習慣化を促せる。 • 全身運動による補強効果 上肢・体幹も動員され、下肢だけでなく全身の筋肉バランス改善や有酸素効果が期待できる。 • 心理的安心感 ポールがあることで「支えがある」という安心感を持ちやすく、積極的な挑戦を後押しできる。 今日は、まずはいつもの通りで、目を閉じて歩いてもらったら多くの方が左右にずれてしまいました。 その後、このポールウォーキングを10分ほどやってから、再度目を閉じて歩いてみたところ、半分近くの方が直線上から大きく外れず歩けるようになりました😄 ほんの10分足らずでこのように変化する! すごい‼️ でも、すぐ変化することは、またすぐに元に戻る、ということを忘れないでくださいね😅 それじゃあ意味がないのでは⁉️と思われる方もいらっしゃるかもですが、だからこそ、継続的な練習が大切になるわけです❗️ そしてもう一つ大切なことは、いつまでもポールに頼らない!ということです。 ポールは頼った瞬間から杖になりますよ‼️😭 ポールはあくまで補助的な道具。基本は自分の日本の足で質分かり歩く力をつけることです❗️ なので、ポールで歩行を自然矯正しつつ、ポールを持たない通常歩行もとり入れていくことが大切ですね‼️ 私は、健康の定義を「何事からも縛られず、自由であること」と考えます。 ポールがなくては歩けない、では健康とはいえないと思うのです🙂↕️ そんなお話もしながら、今日も1時間半ほどの楽しいポールウォーキングをみなさんと楽しむことができました‼️ ご参加いただきました皆様、ありがとうございました😊 #津島ポールウォーキング #体のバランス #継続は力なり #健康の定義

本日は月に一回の津島ポールウォーキングデーでした。 台風の影響が心配でしたが、台風一過で気持ちの良い爽やかな朝を迎えることができました😊 ここ数ヶ月は、朝とはいえ大変暑かったので、参加者も少なめでしたが、本日は20名近くの皆んにご参加いただけてよかったです❗️ 今日は、自分の歩きを振り返ってもらうべく、気付きワークをやってみました☺️ 一直線上を目を閉じて10mほど普段の歩き方で歩いてもらう。 パートナーに寄り添ってもらって、安全も確保します。 ほとんどの方が、半分ほど進むと右へ、左へと直線上から外れていきます🫨 決してオーバーではなく、5m近く線から離れてしまう人も。。。😯 自分の歩き方の癖というものは普段なかなか気付きませんね🤥 大概の人が左右のバランスが崩れていて、目を閉じて歩くと左右どちらかに傾いていきます。 もちろん、普段は目を開けて歩きますからまっすぐに歩けるわけですが、視覚情報がなくなると、体はそのアンバランスに合わせて歩くのでまっすぐ歩けなくなる。 となると、左右どちらかに負担がかかっている、という見方もできます。 ですので、なるべく体は左右、前後のバランスが取れていることは大切になります。 歩行についても同じで、バランスが崩れてまっすぐ歩けない原因は色々と考えられます。 その一つとして、歩行中のつま先の向きに注目してみましょう。 運動解剖学、生理学的には、人の骨格上、つま先はやや開き気味(5〜10度ほど)が自然とされています。 しかし、加齢とともに足を左右に広げて、いわゆるガニ股歩きになりやすくなります。その方が安定感が高いからなのですが、膝への負担が高まり、またロスが大きい歩き方になるので疲れやすくなります。 そこで、ポールを用いることで、安全性を確保しつつ、自然な矯正と習慣化を両立させることが可能になります。 もう少し詳しく説明しますね! • つま先方向の自然な矯正 ポールがガイドとなり、足をぶつけない意識が働くことで、無理なく正面方向へ修正しやすい。 • 安定感の確保 2本のポールにより歩行時の支持基盤が広がり、転倒リスクを減らしつつトレーニングできる。 • 正しい歩容の定着 姿勢保持とリズム形成が助けとなり、正しい足運びを繰り返すことで習慣化を促せる。 • 全身運動による補強効果 上肢・体幹も動員され、下肢だけでなく全身の筋肉バランス改善や有酸素効果が期待できる。 • 心理的安心感 ポールがあることで「支えがある」という安心感を持ちやすく、積極的な挑戦を後押しできる。 今日は、まずはいつもの通りで、目を閉じて歩いてもらったら多くの方が左右にずれてしまいました。 その後、このポールウォーキングを10分ほどやってから、再度目を閉じて歩いてみたところ、半分近くの方が直線上から大きく外れず歩けるようになりました😄 ほんの10分足らずでこのように変化する! すごい‼️ でも、すぐ変化することは、またすぐに元に戻る、ということを忘れないでくださいね😅 それじゃあ意味がないのでは⁉️と思われる方もいらっしゃるかもですが、だからこそ、継続的な練習が大切になるわけです❗️ そしてもう一つ大切なことは、いつまでもポールに頼らない!ということです。 ポールは頼った瞬間から杖になりますよ‼️😭 ポールはあくまで補助的な道具。基本は自分の日本の足で質分かり歩く力をつけることです❗️ なので、ポールで歩行を自然矯正しつつ、ポールを持たない通常歩行もとり入れていくことが大切ですね‼️ 私は、健康の定義を「何事からも縛られず、自由であること」と考えます。 ポールがなくては歩けない、では健康とはいえないと思うのです🙂↕️ そんなお話もしながら、今日も1時間半ほどの楽しいポールウォーキングをみなさんと楽しむことができました‼️ ご参加いただきました皆様、ありがとうございました😊 #津島ポールウォーキング #体のバランス #継続は力なり #健康の定義

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

#インターバル速歩 #船橋ウォーキングソサイエティ 2期がスタートしました 講師は信州佐久市から 駆けつけてくれた #インターバル速歩コーチ #佐藤珠美氏 熱意ある指導です #日本式ウォーキング 実践しています 2025/9/6

#インターバル速歩 #船橋ウォーキングソサイエティ 2期がスタートしました 講師は信州佐久市から 駆けつけてくれた #インターバル速歩コーチ #佐藤珠美氏 熱意ある指導です #日本式ウォーキング 実践しています 2025/9/6

・中村 理さんの投稿

佐久ポールウォーキング協会より 9月PW駒場例会でした。 まだまだ熱中症警戒の残る中のPW定例会! 秋の気配を感じる日陰を選んでの公園〜牧場のポールウォーク〜 給水休息を多めにと、コース選びだけでなく熱中症予防をしながらの各コーチのPW案内には頭が下がりっぱなしです。 来週のPWは松本城散策です。バスツアーの為参加者限定ですが、新たな松本市のポールウォーカー達とのコラボも有り楽しみです〜ww

佐久ポールウォーキング協会より 9月PW駒場例会でした。 まだまだ熱中症警戒の残る中のPW定例会! 秋の気配を感じる日陰を選んでの公園〜牧場のポールウォーク〜 給水休息を多めにと、コース選びだけでなく熱中症予防をしながらの各コーチのPW案内には頭が下がりっぱなしです。 来週のPWは松本城散策です。バスツアーの為参加者限定ですが、新たな松本市のポールウォーカー達とのコラボも有り楽しみです〜ww

・中村 理さんの投稿

本日出社時 会社玄関先に〜秋桜〜が❗️ コスモス街道で有名な佐久/内山郷から届いた様です〜🎶 秋始まりの粋な演出でした。 先日散策時に見つけた 〜七竈/ななかまど〜も色づき始めです❗️

本日出社時 会社玄関先に〜秋桜〜が❗️ コスモス街道で有名な佐久/内山郷から届いた様です〜🎶 秋始まりの粋な演出でした。 先日散策時に見つけた 〜七竈/ななかまど〜も色づき始めです❗️

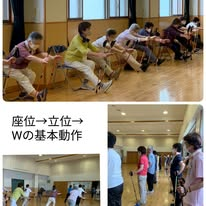

・スマイルチームさんの投稿

2025.9.1〜9.8 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 12名 ☺︎中屋敷チェアエクササイズ 17名 ☺︎公民館抽選チェック ☺︎健康体操サークル 8名 ☺︎ポールウォーキング 中止 ☺︎スマイルリズムエクササイズ 15名 ☺︎活き活き中屋敷PW 10名 ☺︎ティンカーベル練習 ☺︎ショーワOPダンサー練習 ☺︎ショーワ出演 ☺︎スマイルフレンズ 16名 ☺︎スマイルチーム光が丘 18名

2025.9.1〜9.8 活動記録 ☺︎スマイルチーム光が丘 12名 ☺︎中屋敷チェアエクササイズ 17名 ☺︎公民館抽選チェック ☺︎健康体操サークル 8名 ☺︎ポールウォーキング 中止 ☺︎スマイルリズムエクササイズ 15名 ☺︎活き活き中屋敷PW 10名 ☺︎ティンカーベル練習 ☺︎ショーワOPダンサー練習 ☺︎ショーワ出演 ☺︎スマイルフレンズ 16名 ☺︎スマイルチーム光が丘 18名

・田村 芙美子さんの投稿

鎌倉七口の一 朝夷奈切通 この夏初めてのPW外歩き 三浦ネットのメンバーさんと涼しいところ!ということでここを選びました。金沢寄りの入口近く、横横道路の高架下でウォーミングアップ。真っ直ぐに切り立った岩壁の間を滑らないようにお喋りしながらゆっくり歩きました。相変わらず湧き水が川のように流れほぼ沢歩き状態でした。

鎌倉七口の一 朝夷奈切通 この夏初めてのPW外歩き 三浦ネットのメンバーさんと涼しいところ!ということでここを選びました。金沢寄りの入口近く、横横道路の高架下でウォーミングアップ。真っ直ぐに切り立った岩壁の間を滑らないようにお喋りしながらゆっくり歩きました。相変わらず湧き水が川のように流れほぼ沢歩き状態でした。

・佐藤珠美さんの投稿

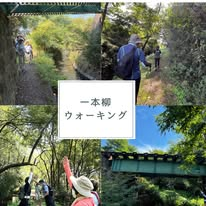

9月9日一本柳ウォーキング いつものように一本柳公園に集合。 若宮神社→浅間病院前のコンビニでコーヒー休憩、 という当クラブの定番コースです。 7月に会員さんが右肩を脱臼しました。 しゃがんだ状態からバランスを崩し転倒。右肩強打し救急車で浅間病院の整形外科外来に搬送、無麻酔で整復し帰宅。 右肩の靱帯が痛んでいるので安静保持しながらリハビリ開始。 運動許可が降り、9日からウォーキング再開。 数週間の安静を保つ事で、幾つかの合併症が危惧されましたが、何と、以前よりも若返って戻ってきました🤞 体力を落とすわけにはいかないという、ご本人の熱意の賜物です。 整形外科の主治医からは「転び方が上手でしたね。頭や顔は打っていないし、外傷も全く無い。リハビリが順調なのも普段から肩甲骨を動かしているからでしょう。動かし過ぎに注意して下さい」とアドバイスを受けたそうです。 普段私が伝えている「段差に躓いても人生に躓かない」とはこの事です。体調が悪化しても適正なケアをすれば早期に日常生活に戻れる場合があるのです。 この会員さんも「転んで脱臼したのは残念だったけど、色々な方に褒めてもらえました!脚は痛くなかったから次の日からスクワットをしましたよ」と笑顔で話してくれました。 コーチ冥利に尽きます😊

9月9日一本柳ウォーキング いつものように一本柳公園に集合。 若宮神社→浅間病院前のコンビニでコーヒー休憩、 という当クラブの定番コースです。 7月に会員さんが右肩を脱臼しました。 しゃがんだ状態からバランスを崩し転倒。右肩強打し救急車で浅間病院の整形外科外来に搬送、無麻酔で整復し帰宅。 右肩の靱帯が痛んでいるので安静保持しながらリハビリ開始。 運動許可が降り、9日からウォーキング再開。 数週間の安静を保つ事で、幾つかの合併症が危惧されましたが、何と、以前よりも若返って戻ってきました🤞 体力を落とすわけにはいかないという、ご本人の熱意の賜物です。 整形外科の主治医からは「転び方が上手でしたね。頭や顔は打っていないし、外傷も全く無い。リハビリが順調なのも普段から肩甲骨を動かしているからでしょう。動かし過ぎに注意して下さい」とアドバイスを受けたそうです。 普段私が伝えている「段差に躓いても人生に躓かない」とはこの事です。体調が悪化しても適正なケアをすれば早期に日常生活に戻れる場合があるのです。 この会員さんも「転んで脱臼したのは残念だったけど、色々な方に褒めてもらえました!脚は痛くなかったから次の日からスクワットをしましたよ」と笑顔で話してくれました。 コーチ冥利に尽きます😊

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

【素晴らしき 呼吸筋活性化ウォーキング】 2025/9/11 猛暑日ではないけど暑い! そんな時こそ #呼吸筋活性化ウォーキング 真髄発揮です。 心身が整い 気力が出ます! #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #県立行田公園

【素晴らしき 呼吸筋活性化ウォーキング】 2025/9/11 猛暑日ではないけど暑い! そんな時こそ #呼吸筋活性化ウォーキング 真髄発揮です。 心身が整い 気力が出ます! #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #県立行田公園

・校條 諭さんの投稿

天気も気まま

天気も気まま

でも、気まポ(気ままにポール歩き)無事終了

夕方5時半に善福寺川緑地に集合したあたりから雨がぽつりポツリ。でもすぐやんで、緑地公園内を歩いて、大宮八幡神社までたどりつきました。

八幡さまではちょうどお祭りでたいへんな人出でした。15分ほど“視察”して、鳥居の外へ。

近くの公園で小休止していたら、雨がまた。たいした降りではないけどやまないので、ポールをしまって傘をさして、浜田山駅をめざしました。

夏バーション「夕暮れウォーク」は今回まで。コースは、夏の疲れを考慮して短めに約4kmでした。

https://www.mapion.co.jp/…/35…/aid=25a5bc/

浜田山駅前のおなじみのネパール料理店(まいた)でカンパイしました。

・中村 理さんの投稿

佐久ポールウォーキング協会より 本日9/14は1年振りのバスツアー/PW松本城散策〜 朝方の雨もやみ佐久平駅バス出発時はひょっこり青空も〜 三才山越えも無事に松本路に〜 松本城横の大型バス🅿️に到着と共に雨☔のお出迎え〜! 雨ガッパの総勢40名準備体操後も雨足緩まず、急遽お城一周のPW散策を止め地元PWコーチ/柳沢さんの案内で信毎メディアガーデンまで全員でポールウォーク後フリータイムとし松本を愉しんで貰いました❗️ 天気予報も外れ易い9月です。 週末20 日(土)/ぴんころウォーク佐久のお天気はどうでしょうか〜^_^

佐久ポールウォーキング協会より 本日9/14は1年振りのバスツアー/PW松本城散策〜 朝方の雨もやみ佐久平駅バス出発時はひょっこり青空も〜 三才山越えも無事に松本路に〜 松本城横の大型バス🅿️に到着と共に雨☔のお出迎え〜! 雨ガッパの総勢40名準備体操後も雨足緩まず、急遽お城一周のPW散策を止め地元PWコーチ/柳沢さんの案内で信毎メディアガーデンまで全員でポールウォーク後フリータイムとし松本を愉しんで貰いました❗️ 天気予報も外れ易い9月です。 週末20 日(土)/ぴんころウォーク佐久のお天気はどうでしょうか〜^_^

・杉浦 伸郎さんの投稿

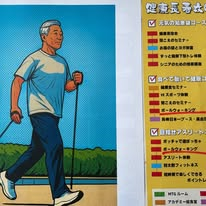

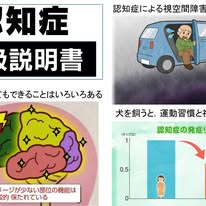

昨日は敬老の日でした。 我が国の要介護者は右肩上がりに増えていますが、その引き金要因として最も多いのが「認知症」。 老化抑制研究の進歩により、人の寿命は120歳までのばすことができ、100歳くらいまで病気になりにくい状態をつくることも現実味を帯びてきました。 認知症と上手く付き合い、少しでも発症を先延ばしにすることで、私たちの生活の質も格段にあがり、いくつになっても「ありがとう!」と感謝される『貢献寿命』を伸ばすことのできる素晴らしい世界が拡がります。 そこで、 「100年もつ身体を手に入れる!」健康長寿攻略法をPWを切り口に担当させていただきました(フロンタウン生田にて)。

昨日は敬老の日でした。 我が国の要介護者は右肩上がりに増えていますが、その引き金要因として最も多いのが「認知症」。 老化抑制研究の進歩により、人の寿命は120歳までのばすことができ、100歳くらいまで病気になりにくい状態をつくることも現実味を帯びてきました。 認知症と上手く付き合い、少しでも発症を先延ばしにすることで、私たちの生活の質も格段にあがり、いくつになっても「ありがとう!」と感謝される『貢献寿命』を伸ばすことのできる素晴らしい世界が拡がります。 そこで、 「100年もつ身体を手に入れる!」健康長寿攻略法をPWを切り口に担当させていただきました(フロンタウン生田にて)。

・佐藤珠美さんの投稿

9月16日一本柳ウォーキングは毎年恒例の コスモスを愛でに、内山(うちやま)に行きました。 先日の春日ウォーキングに参加された方もPW体験にお越し下さいました。 この内山地区を通る国道254号は大型トラックの交通量がとても多いです、トラックからのゴミのポイ捨ても非常に多く内山の方々も苦慮されているそうです。 ポイ捨てゴミの問題は内山に限らず日本各地で起こっています。 私達もせっかくなのでクリーンアップもするつもりでしたが、車道にも歩道にもゴミが無い!拾うものが無い⁈ 内山の方々の熱意か、トラックドライバーの意識改革か?綺麗コスモス街道を私達は歩かせて頂けました。 また伺います! #ペットボトル#捨てなくもいいんじゃない#間に合わないなら#泌尿器科に行こう#犬も歩けばシッコをする#他人事ではない課題

9月16日一本柳ウォーキングは毎年恒例の コスモスを愛でに、内山(うちやま)に行きました。 先日の春日ウォーキングに参加された方もPW体験にお越し下さいました。 この内山地区を通る国道254号は大型トラックの交通量がとても多いです、トラックからのゴミのポイ捨ても非常に多く内山の方々も苦慮されているそうです。 ポイ捨てゴミの問題は内山に限らず日本各地で起こっています。 私達もせっかくなのでクリーンアップもするつもりでしたが、車道にも歩道にもゴミが無い!拾うものが無い⁈ 内山の方々の熱意か、トラックドライバーの意識改革か?綺麗コスモス街道を私達は歩かせて頂けました。 また伺います! #ペットボトル#捨てなくもいいんじゃない#間に合わないなら#泌尿器科に行こう#犬も歩けばシッコをする#他人事ではない課題

投稿 • ポ―ルウォ―キングに保存されました

・株式会社シナノ(sinano)さんの投稿

シナノ技術開発部の小林です! インターンプログラム、第2回目のフィールドテストに佐久市の平尾山へ行ってきました⛰️ 前回テストでの改良点を反映したポールで、実際に使い心地を体感。 また、今回はインターン生が2人増えて賑やかなテストに! 天気にも恵まれ、山頂からは佐久市周辺が一望できる最高のロケーションでした👍 地元の自然の中で、製品のリアルな使い心地を体感でき、良い経験になったと思います。 #シナノ #sinanojapan #sinano #トレッキングポール #インターン #平尾山 #フィールドテスト

シナノ技術開発部の小林です! インターンプログラム、第2回目のフィールドテストに佐久市の平尾山へ行ってきました⛰️ 前回テストでの改良点を反映したポールで、実際に使い心地を体感。 また、今回はインターン生が2人増えて賑やかなテストに! 天気にも恵まれ、山頂からは佐久市周辺が一望できる最高のロケーションでした👍 地元の自然の中で、製品のリアルな使い心地を体感でき、良い経験になったと思います。 #シナノ #sinanojapan #sinano #トレッキングポール #インターン #平尾山 #フィールドテスト

・校條 諭さんの投稿

神田の屋上農園でカブの種植え ちよだプラットフォームスクウェアが入っている5階建てビルの屋上で行われている「ちよぷらアグリ」のメンバーに入れてもらっています。 校長の吉田さん、教授の西城さんに教わりながら、“新学期”の課題は紅白2色のカブです。 プランターの土を手入れしたあと、2,3センチくらいの深さの溝を2本作って、種をバラバラとまきました。 11月末頃には初収穫ができるそうです。楽しみです。

神田の屋上農園でカブの種植え ちよだプラットフォームスクウェアが入っている5階建てビルの屋上で行われている「ちよぷらアグリ」のメンバーに入れてもらっています。 校長の吉田さん、教授の西城さんに教わりながら、“新学期”の課題は紅白2色のカブです。 プランターの土を手入れしたあと、2,3センチくらいの深さの溝を2本作って、種をバラバラとまきました。 11月末頃には初収穫ができるそうです。楽しみです。

・水間 孝之さんの投稿

台湾ポールウォーキング協会交流スキルアップ研修会開催しました‼️ 皆さん元気☀️元気☀️元気です‼️ 明日はぴんころウォークです。晴れてくれ~!‼️

台湾ポールウォーキング協会交流スキルアップ研修会開催しました‼️ 皆さん元気☀️元気☀️元気です‼️ 明日はぴんころウォークです。晴れてくれ~!‼️

・田村 芙美子さんの投稿

いつもの秋がやって来ました。@大巧寺

いつもの秋がやって来ました。@大巧寺

・中村 理さんの投稿

第13回ぴんころウォーク佐久〜 無事開催されました。 曇り〜小雨〜曇り時々晴れ の怪しげなお天気(気温22℃)の中650名越えの参加者で、 海外含め各地のwalking teamが集い大賑わいのひととき〜ww プルーン生食や甘酒や玄米きび入りオニギリの振る舞いやら信州/佐久いっぱいの〜オモテナシwalk〜でした。

第13回ぴんころウォーク佐久〜 無事開催されました。 曇り〜小雨〜曇り時々晴れ の怪しげなお天気(気温22℃)の中650名越えの参加者で、 海外含め各地のwalking teamが集い大賑わいのひととき〜ww プルーン生食や甘酒や玄米きび入りオニギリの振る舞いやら信州/佐久いっぱいの〜オモテナシwalk〜でした。

・水間 孝之さんの投稿

第13回ぴんころウォーク700名弱のご参加いただきました‼️ 台湾ポールウォーキング協会、NORDIC朝霞、チーム静岡、志木市、チームSINANO各地からのご参加でした‼️ ありがとうございました👌 来年もお待ちいたしております☺️

第13回ぴんころウォーク700名弱のご参加いただきました‼️ 台湾ポールウォーキング協会、NORDIC朝霞、チーム静岡、志木市、チームSINANO各地からのご参加でした‼️ ありがとうございました👌 来年もお待ちいたしております☺️

・柳澤 光宏さんの投稿

9月20日ぴんころウォークが無事終了できました。650名前後の皆さんにご参加いただきました。約4割が県外からお越しになっていて、遠いところは台湾から16名参加いただきました。 天気もときどき雨が降るぐらいで、なんとかもちました。これからアンケート集計と会計報告がありますが、実行委員長としてまずはホッとしています(^.^)派手なTシャツは社員が参加するのでお揃いで。 これでSAKUメッセにも乗り込みます。

9月20日ぴんころウォークが無事終了できました。650名前後の皆さんにご参加いただきました。約4割が県外からお越しになっていて、遠いところは台湾から16名参加いただきました。 天気もときどき雨が降るぐらいで、なんとかもちました。これからアンケート集計と会計報告がありますが、実行委員長としてまずはホッとしています(^.^)派手なTシャツは社員が参加するのでお揃いで。 これでSAKUメッセにも乗り込みます。

・新地 昌子さんの投稿

ポールウォーキングは台湾でも絶賛拡散中です。明るくて熱意ある台湾ポールウォーキング協会のコーチの皆さんと楽しく交流させていただきました😊 見習う点が多すぎる! 左がレベッカ。右はジェシカ。二人にちなんで?この度、英語名モニカいただきました😆ちなみに私の隣はMr.タカです。

ポールウォーキングは台湾でも絶賛拡散中です。明るくて熱意ある台湾ポールウォーキング協会のコーチの皆さんと楽しく交流させていただきました😊 見習う点が多すぎる! 左がレベッカ。右はジェシカ。二人にちなんで?この度、英語名モニカいただきました😆ちなみに私の隣はMr.タカです。

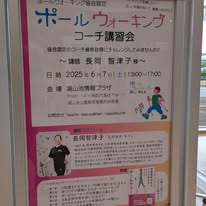

・長岡智津子さんの投稿

ALOHA🏝 『台湾ポールウォーキング協会ご一行様来日ツアーin我孫子』 台湾の皆様と日本の方々との楽しい交流に盛り上がりました🥰 ポールウォーキングの歌から始まり、沢山の余興(^^)✨ 長岡智津子先生、台湾からのポールウォーカー様 楽しい来日ツアーの会食 有難うございました❤️

ALOHA🏝 『台湾ポールウォーキング協会ご一行様来日ツアーin我孫子』 台湾の皆様と日本の方々との楽しい交流に盛り上がりました🥰 ポールウォーキングの歌から始まり、沢山の余興(^^)✨ 長岡智津子先生、台湾からのポールウォーカー様 楽しい来日ツアーの会食 有難うございました❤️

・森川 まことさんの投稿

あけぼの山公園 キバナコスモス 久しぶりに歩いて気持ちよかったです。

あけぼの山公園 キバナコスモス 久しぶりに歩いて気持ちよかったです。

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

通常活動 スイッチオン 土曜日定例会 切り替えもGood 2025/2/20 #2本のボールを使ってウォーキング #海老川上流をウォーキング #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールエクササイズ #インターバル速歩実践

通常活動 スイッチオン 土曜日定例会 切り替えもGood 2025/2/20 #2本のボールを使ってウォーキング #海老川上流をウォーキング #船橋ウォーキングソサイエティ #ポールエクササイズ #インターバル速歩実践

・遠藤 恵子さんの投稿

介護予防運動⇒畑⇒サロンワーク/加圧トレーニングセッション 秋らしくなってきましたねっ🎃🍁🍄🌰 食欲の秋!! スポーツの秋!! 加圧トレーニングの秋‼️ さぁ、女性にやさしい加圧トレーニング始めませんか?

介護予防運動⇒畑⇒サロンワーク/加圧トレーニングセッション 秋らしくなってきましたねっ🎃🍁🍄🌰 食欲の秋!! スポーツの秋!! 加圧トレーニングの秋‼️ さぁ、女性にやさしい加圧トレーニング始めませんか?

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

#船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング 体験者2名を迎えて 2期がスタートしました 2025/9/22 猛暑日連続で 元気か心配でしたが、 明るく集合! 安心しました。 そして帰る時は 更に増す笑顔です 嬉しいな〜 #転倒予防 #認知症予防 #コグニサイズ #ステップエクササイズ #ポールを使って歩くウォーキング #支持基底面拡大 #社会参加

#船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング 体験者2名を迎えて 2期がスタートしました 2025/9/22 猛暑日連続で 元気か心配でしたが、 明るく集合! 安心しました。 そして帰る時は 更に増す笑顔です 嬉しいな〜 #転倒予防 #認知症予防 #コグニサイズ #ステップエクササイズ #ポールを使って歩くウォーキング #支持基底面拡大 #社会参加

・佐藤珠美さんの投稿

9月24日 一本柳ウォーキング 公園の周辺を簡単に歩いてから、佐久大学へと移動しました。 看護学科の4年生が私達に講義をしてくれました。テーマは「これからの人生もポールと歩こう」でした。(単位授業で今年度は当クラブと臼田の事業所で実施) 一本柳地区から佐久大学は目と鼻の先にあります。一緒に歩きませんか?というラブコールを送ること約5年。やっと学生さんとの交流の場を設けることができました。 佐久シニア大学のコーディネーターさんも参加して下さいました。「PWを通じての健康教育はとても意義あることだと思った。このような話は、うちの学生さん達にも聞かせたい!」と評価して頂きました。 「コメディカルが行う地域での健康教育」大切です😊

9月24日 一本柳ウォーキング 公園の周辺を簡単に歩いてから、佐久大学へと移動しました。 看護学科の4年生が私達に講義をしてくれました。テーマは「これからの人生もポールと歩こう」でした。(単位授業で今年度は当クラブと臼田の事業所で実施) 一本柳地区から佐久大学は目と鼻の先にあります。一緒に歩きませんか?というラブコールを送ること約5年。やっと学生さんとの交流の場を設けることができました。 佐久シニア大学のコーディネーターさんも参加して下さいました。「PWを通じての健康教育はとても意義あることだと思った。このような話は、うちの学生さん達にも聞かせたい!」と評価して頂きました。 「コメディカルが行う地域での健康教育」大切です😊

・講容-講話有內容さんの投稿

日本健走杖交流第四天 這一天應該最像 #觀光客行程,但我們還是走了6公里多的路程,而且像是探索、冒險之旅。 #講話有內容 #野馬容 #日式健走杖 #千葉縣

日本健走杖交流第四天 這一天應該最像 #觀光客行程,但我們還是走了6公里多的路程,而且像是探索、冒險之旅。 #講話有內容 #野馬容 #日式健走杖 #千葉縣

・講容-講話有內容さんの投稿

都已經回國上工了,還是得記錄一下 #日本健走杖交流行程中非常重要的一環。 除了 #佐久市活動式的健走,我們在行程的第五天在 #我孫子市有一個小團健走,認識了這裡最具代表性的 #手賀沼,也沿著沼邊走了3公里,並進入社區巷道、公園,近距離的體驗這裡的陽光與秋風、建築與花草樹木,還幸運的看到了幼稚園小朋友在草地上彩排,夥伴們紛紛拿起手機拍下小小孩團結合作完成任務的一幕。 長岡教練特別在她工作室樓下預定了餐廳,席間還來了當地議員及長岡老師的另一半,且贈送每個人一小瓶的 #大吟釀。阿賢導遊說在日本能有如此的排場,代表我們備受重視。餐廳內有個小小的舞台,大家輪番上場表演,有 #吉他演奏、 #太極拳、 #健走杖操等。長岡老師説~ 「就Rebecca沒上台表演,真可惜!」 我有啊!早上健走出發前我被長岡老師指定帶操,還帶著大家跳 #雙杖舞,這應該也是一種表演。 用餐結束準備回下車處坐車,才發現距離如此近,但我們卻是繞了一大圈,原來長岡老師別有用心,就像去四樓聽簡報時,她請大家走樓梯不要搭電梯。 我孫子市的 #手賀沼全長38公里,這裡曾經舉辦鍋三鐵,冬天可遠眺富士山。由於距東京只有一小時車程,所以很多人上班採通勤方式。 走讀了我孫子市之後,前往表參道逛逛囉! 🩷感謝同行夥伴提供的照片 #講話有內容 #野馬容 #日式健走杖 #台灣健走杖運動推廣協會 #SINANO #日本旅行 #我孫子市 #健走杖運動 #健走 #台日交流 #東京

都已經回國上工了,還是得記錄一下 #日本健走杖交流行程中非常重要的一環。 除了 #佐久市活動式的健走,我們在行程的第五天在 #我孫子市有一個小團健走,認識了這裡最具代表性的 #手賀沼,也沿著沼邊走了3公里,並進入社區巷道、公園,近距離的體驗這裡的陽光與秋風、建築與花草樹木,還幸運的看到了幼稚園小朋友在草地上彩排,夥伴們紛紛拿起手機拍下小小孩團結合作完成任務的一幕。 長岡教練特別在她工作室樓下預定了餐廳,席間還來了當地議員及長岡老師的另一半,且贈送每個人一小瓶的 #大吟釀。阿賢導遊說在日本能有如此的排場,代表我們備受重視。餐廳內有個小小的舞台,大家輪番上場表演,有 #吉他演奏、 #太極拳、 #健走杖操等。長岡老師説~ 「就Rebecca沒上台表演,真可惜!」 我有啊!早上健走出發前我被長岡老師指定帶操,還帶著大家跳 #雙杖舞,這應該也是一種表演。 用餐結束準備回下車處坐車,才發現距離如此近,但我們卻是繞了一大圈,原來長岡老師別有用心,就像去四樓聽簡報時,她請大家走樓梯不要搭電梯。 我孫子市的 #手賀沼全長38公里,這裡曾經舉辦鍋三鐵,冬天可遠眺富士山。由於距東京只有一小時車程,所以很多人上班採通勤方式。 走讀了我孫子市之後,前往表參道逛逛囉! 🩷感謝同行夥伴提供的照片 #講話有內容 #野馬容 #日式健走杖 #台灣健走杖運動推廣協會 #SINANO #日本旅行 #我孫子市 #健走杖運動 #健走 #台日交流 #東京

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

秋です 動画撮影での 気づきを大事にね〜(^o^) 動画は参加者に喜ばれます✨ 2025/9/25 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜日行田公園コースター #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #ソーシャルフィットネス #コーチング #インターバル速歩 #7秒スクワット #ポールエクササイズ

秋です 動画撮影での 気づきを大事にね〜(^o^) 動画は参加者に喜ばれます✨ 2025/9/25 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #木曜日行田公園コースター #ポールウォーキング #ノルディックウォーク #ソーシャルフィットネス #コーチング #インターバル速歩 #7秒スクワット #ポールエクササイズ

・スマイルチームさんの投稿

スマイルチーム。 星ヶ丘ポールウォーキング。 居宅介護支援事業所での活動。 #ポールウォーキング #ウォーキングポールでエクササイズ #相模原市星ヶ丘 #相模原市陽光台 #居宅介護支援事業所 #ダウン症 #自閉症 #知的障害 #リズムダンス #20250926

スマイルチーム。 星ヶ丘ポールウォーキング。 居宅介護支援事業所での活動。 #ポールウォーキング #ウォーキングポールでエクササイズ #相模原市星ヶ丘 #相模原市陽光台 #居宅介護支援事業所 #ダウン症 #自閉症 #知的障害 #リズムダンス #20250926

・佐藤珠美さんの投稿

9月26日 白樺湖健康いきいき講座(旧 ウォーキング講座) 今回は年に数回行われる、白樺湖1周ウォーキングの日。1周約3.8km.早い方は30分でゴール。私は今回はスローペースで歩いたので37分。リピーターのお姉様達は35分でゴール。 ゴールの後は、もちろん筋トレ💪🦵

9月26日 白樺湖健康いきいき講座(旧 ウォーキング講座) 今回は年に数回行われる、白樺湖1周ウォーキングの日。1周約3.8km.早い方は30分でゴール。私は今回はスローペースで歩いたので37分。リピーターのお姉様達は35分でゴール。 ゴールの後は、もちろん筋トレ💪🦵

・新地 昌子さんの投稿

秋はいいですね。今日は笠間でポールウォーキング。これから笠間はいよいよ栗🌰の季節。公園には山栗の実やどんぐり、しおからトンボにオニヤンマ。 近くで見ていたご夫婦から、さすが皆さん姿勢が良いね、と褒めていただきました。ポールを上手に使って体に負担なく綺麗に歩くことを大切にしていきます😊

秋はいいですね。今日は笠間でポールウォーキング。これから笠間はいよいよ栗🌰の季節。公園には山栗の実やどんぐり、しおからトンボにオニヤンマ。 近くで見ていたご夫婦から、さすが皆さん姿勢が良いね、と褒めていただきました。ポールを上手に使って体に負担なく綺麗に歩くことを大切にしていきます😊

・佐藤珠美さんの投稿

9月30日 一本柳ウォーキング やっと外歩き可能な気候になりました。 公園から猿久保へ。 昨年オープンした焼き菓子の店で休憩。 午後からは佐久市主催の講演会に、会員さん達と参加しました。 認知症は治療できる時代になりつつあります。それと同時に非薬物療法が更に重要視されています。 城甲先生のお話。 「手押し車を押しながらでも、人は歩いたほうがいい。認知機能が落ちると筋力も落ちる。体力をつけよう!」 私達の倶楽部の存在意義は、ここにあります。

9月30日 一本柳ウォーキング やっと外歩き可能な気候になりました。 公園から猿久保へ。 昨年オープンした焼き菓子の店で休憩。 午後からは佐久市主催の講演会に、会員さん達と参加しました。 認知症は治療できる時代になりつつあります。それと同時に非薬物療法が更に重要視されています。 城甲先生のお話。 「手押し車を押しながらでも、人は歩いたほうがいい。認知機能が落ちると筋力も落ちる。体力をつけよう!」 私達の倶楽部の存在意義は、ここにあります。

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

【ヨガストレッチ &靴のはきかた】 2025/9/30 猛暑でできなかった振替分を実施 特別プログラムは 「ヨガストレッチ」 今の時期に とっても気持ちがいいです 自然の中で手足を 伸ばして〜 最幸 その後の靴の履き方復習です 知っていても疎かになりやすい! もう一度初心に戻りましょう〜 靴も足にピッタリついて ウォーキングは軽いかる〜い 足どり颯爽 いい感じです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #ヨガストレッチ #靴の選び方 #靴の履き方 #靴紐の結び方 #速歩

【ヨガストレッチ &靴のはきかた】 2025/9/30 猛暑でできなかった振替分を実施 特別プログラムは 「ヨガストレッチ」 今の時期に とっても気持ちがいいです 自然の中で手足を 伸ばして〜 最幸 その後の靴の履き方復習です 知っていても疎かになりやすい! もう一度初心に戻りましょう〜 靴も足にピッタリついて ウォーキングは軽いかる〜い 足どり颯爽 いい感じです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #ヨガストレッチ #靴の選び方 #靴の履き方 #靴紐の結び方 #速歩

来月以降の開催

・中嶋 佳奈恵さんの投稿

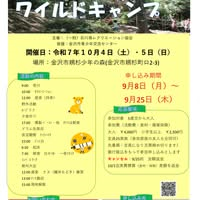

あそびの日2025ワイルドキャンプ参加者募集! – 石川県レクリエーション協会

あそびの日2025ワイルドキャンプ参加者募集! – 石川県レクリエーション協会

・長岡智津子さんの投稿

写真1件

写真1件

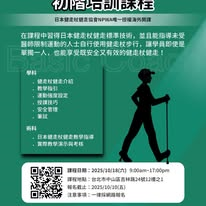

・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿

由日本骨科醫師創立的「日式健走」,手持雙杖輕鬆前行,不僅簡單安全,且有效地讓健走者維持和回復步行能力,更能達到全身運動效果,是越來越受歡迎的一項健康運動。課程中將帶你系統性學習「日式健走」的標準技術,掌握技能後持續練習,可幫助改善步行姿態,增加全身肌肉運動,也有助於增強健康活力!【日本健走杖健走教練 初階培訓課程】 📅課程日期:2025年10月18日(六) 09:00–17:00 📍課程地點:台北市中山區吉林路24號12樓之1 (歐立達股份有限公司)*今年最後一場初階教練培訓課 立即報名,一起加入健走杖運動行列➡️https://forms.gle/dPK4za6tRwioBbzT7 📣補充 通過初階教練培訓者,可指導親友們學習日式健走。 若想要規劃與教導一般民眾學習日式健走,則需要再取得進階教練資格喔~

由日本骨科醫師創立的「日式健走」,手持雙杖輕鬆前行,不僅簡單安全,且有效地讓健走者維持和回復步行能力,更能達到全身運動效果,是越來越受歡迎的一項健康運動。課程中將帶你系統性學習「日式健走」的標準技術,掌握技能後持續練習,可幫助改善步行姿態,增加全身肌肉運動,也有助於增強健康活力!【日本健走杖健走教練 初階培訓課程】 📅課程日期:2025年10月18日(六) 09:00–17:00 📍課程地點:台北市中山區吉林路24號12樓之1 (歐立達股份有限公司)*今年最後一場初階教練培訓課 立即報名,一起加入健走杖運動行列➡️https://forms.gle/dPK4za6tRwioBbzT7 📣補充 通過初階教練培訓者,可指導親友們學習日式健走。 若想要規劃與教導一般民眾學習日式健走,則需要再取得進階教練資格喔~

・田村 芙美子さんの投稿

【秋の里山歩きお誘い🍁】 長い猛暑から漸く清々しい秋の気配を感じられるようになりました。 熱中症予防対策で外歩きを控えていましたが、少しずつ表に出て身体を動かしたいと思います。 •広町緑地は七里ヶ浜から腰越にかけて続く、鎌倉市三大緑地※の中で最も規模が大きい緑地です。 ※三大緑地: 台峯緑地、常盤山緑地(鎌ポで歩きましたね。野村證券跡地)

【秋の里山歩きお誘い🍁】 長い猛暑から漸く清々しい秋の気配を感じられるようになりました。 熱中症予防対策で外歩きを控えていましたが、少しずつ表に出て身体を動かしたいと思います。 •広町緑地は七里ヶ浜から腰越にかけて続く、鎌倉市三大緑地※の中で最も規模が大きい緑地です。 ※三大緑地: 台峯緑地、常盤山緑地(鎌ポで歩きましたね。野村證券跡地)

2.PW関連学術ニュース

2-1)認知症予防対策としてのブレインウォッシング(脳洗い)体操

**以下は、大阪大学の宮坂昌之先生の2025年9月4日のFB投稿です**

私が主宰する一般社団法人「信州上田みらい塾」の活動の一環です。

私が主宰する一般社団法人「信州上田みらい塾」の活動の一環です。

前に作成した動画を作り直して「宮坂昌之が教える認知症予防策としてのブレインウオッシング(脳洗い)体操」という題名にしました。

頭からの老廃物排出をうながして認知症を予防することを目的とした一連のストレッチ体操です。毎朝この体操をすると、目が覚めて、からだ全体がすっきりして、頭が働きやすくなってきます。背筋も首筋も伸びます。腰の筋肉も使うので腰痛防止にもなります。

興味のある方はご自分で試してください。なお、個々の運動の順番や回数は、適宜、自分流に変えていただいても結構です。

関連情報

・フレイル対策の公開講座

**以下、筑波大学YAMADA Lab.ホームページからの転載です**

第四回 日本老年療法学会学術集会 市民公開講座のご案内

第四回 日本老年療法学会学術集会 市民公開講座のご案内

このたび、第四回日本老年療法学会学術集会において、市民公開講座を開催いたします。テーマは「フレイル対策で彩るこれからの人生 ―運動、食事、社会参加の大切さ―」。本講座は一般市民の皆さまを対象とした無料の公開講座で、どなたでもご参加いただけます。

開催概要

日時:2025年12月7日(日)14:30~16:00

会場:一橋講堂(東京都・神保町/竹橋駅より徒歩4分)

参加費:無料(申し込み不要)

定員:500名(先着順)

2-2)ヒトの直立歩行に係る話題2つ

2-2-1)ヒト科二足歩行の2段階の進化

一つ目の話題は、8月27日のNatureに載った「人類の二足歩行がどのように進化したかを、骨盤を構成する大きな骨の一つである腸骨(ilium)の構造的変化に焦点を当てて解明した」オープンアクセスの以下の論文です。

掲載誌:Nature、27 August 2025

表題:The evolution of hominin bipedalism in two steps

著者:Gayani Senevirathne, Serena C. Fernandopulle, Daniel Richard, Stephanie L. Baumgart, Anika Liv Christensen, Matteo Fabbri, Jakob Höppner, Harald Jüppner, Peishu Li, Vivien Bothe, Nadia Fröbisch, Ian Simcock, Owen J. Arthurs, Alistair Calder, Naomi Freilich, Niamh C. Nowlan, Ian A. Glass, April Craft & Terence D. Capellini

掲載誌:Nature 2025年8月27日

表題:ヒト科二足歩行の2段階の進化

著者:ガヤニ・セネヴィラスネ、セレナ・C・フェルナンドプル、ダニエル・リチャードステファニー・L・バウムガルトアニカ・リヴ・クリステンセンマッテオ・ファッブリヤコブ・ヘップナーハラルド・ユップナー李ペイシュヴィヴィアン・ボーテナディア・フロビッシュイアン・シムコックオーウェン・J・アーサーズアリスター・カルダーナオミ・フライリッチニアム・C・ノーランイアン・A・グラス4月のクラフト&テレンス・D・カペリーニ

論文要旨(Chromeによる和訳)

二足歩行は、人類を定義する特徴である。これは、よく知られているお椀形の骨盤によって可能になった。その短く幅広い腸骨板は体の側面に沿って湾曲しており、歩行を安定させ、内臓や大きな脳と広い肩幅の赤ちゃんを支えている。現生霊長類と比較した腸骨の変化は、進化上の目新しいものである。しかし、この進化がどのように起こったのかは、依然として不明である。本研究では、多面的な組織学的、比較ゲノム的、機能ゲノム的アプローチを用いて、二足歩行を可能にしたヒト骨盤の形態形成シフトの発生基盤を特定した。まず、ヒトの腸骨軟骨の成長板が異所性シフトを起こし、他の霊長類(およびマウス)の腸骨に存在する方向に対して垂直に位置することを観察した。第二に、我々は非ヒト霊長類の腸骨やヒトの長骨とは異なる、骨化における異時性および異所性の変化を観察した。骨化は後方から開始し、骨芽細胞に寄与する線維芽細胞(および軟骨膜細胞)とともに外側に存在し、ヒトの他の骨や霊長類の腸骨と比較して遅れている。これらの2つの変化の根底には、SOX9 – ZNF521 – PTH1RとRUNX2 – FOXP1/2の間の複雑な階層的相互作用を伴う、統合された軟骨細胞–軟骨膜–骨芽細胞経路における制御的変化がある。これらの革新は、ヒト骨盤のさらなる成長と、霊長類に特有の腸骨の形成を促進した。

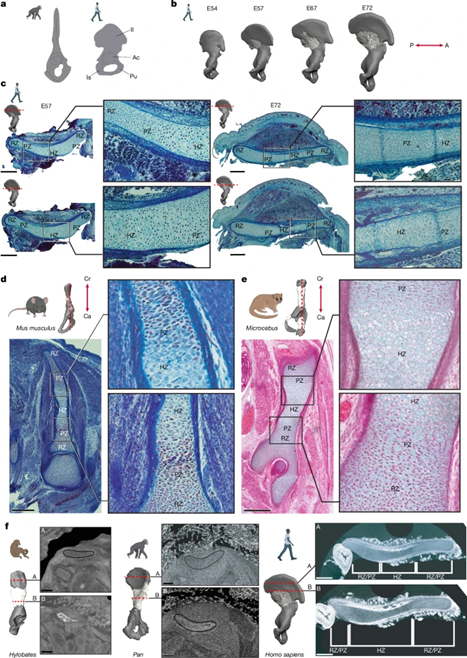

図1:ヒト、霊長類、マウスの腸骨成長板の軟骨形成の比較。

a、チンパンジーとヒトの成人の骨盤帯の形態学。ヒトの腸骨は短く幅広であるのに対し、チンパンジーの腸骨は刃のように長い。A、前部。Ac、寛骨臼。Il、腸骨。Is、坐骨。P、後部。Pu、恥骨。b 、 E54~E72における発達中のヒト骨盤の再構築μCTスキャン。軟骨は濃い灰色で、骨化は骨白色で示されている。c 、E57とE72におけるヒト腸骨( n = 3)のトリクローム染色横断面(モデルに赤線) 。横方向の 成長板が強調表示されている。RZ、PZ、HZ軟骨細胞は横軸に沿って双方向に並んでいる。d、e、Mus musculus (E14.5; n = 3) トリクローム染色 ( d ) およびMicrocebus sp. ( n = 11) ヘマトキシリンおよびエオシン (H&E) 染色 ( e ) 骨盤冠状組織切片。頭尾方向の成長板軟骨細胞領域を強調表示。Ca、尾側、Cr、頭側。f、Hylobates sp. ( n = 1)、Pan sp. ( n = 2) およびヒトの分節骨盤帯 (軟骨は濃い灰色、骨は明るい白色) および対応する μCT 切片 (2 つの軸方向切片、各モデルで赤線の位置で表示)。 HZ 軟骨細胞は、RZ および PZ 軟骨細胞よりも暗い色で示されています。PanおよびHylobatesの横断面では、軟骨細胞は各軸方向レベルで均一な色(全て明るい色または全て暗い色)を呈しています。ヒトでは、各切片における軟骨細胞の色の違いにより、横断方向に配列したRZ-PZ-HZを視覚化できます。スケールバーは500µmです。ヒト、チンパンジー、テナガザル、マウスキツネザル、マウスの模式図はBioRenderで作成されました。Senevirathne, G. (2025) https://BioRender.com/p7qcwtp。

a、チンパンジーとヒトの成人の骨盤帯の形態学。ヒトの腸骨は短く幅広であるのに対し、チンパンジーの腸骨は刃のように長い。A、前部。Ac、寛骨臼。Il、腸骨。Is、坐骨。P、後部。Pu、恥骨。b 、 E54~E72における発達中のヒト骨盤の再構築μCTスキャン。軟骨は濃い灰色で、骨化は骨白色で示されている。c 、E57とE72におけるヒト腸骨( n = 3)のトリクローム染色横断面(モデルに赤線) 。横方向の 成長板が強調表示されている。RZ、PZ、HZ軟骨細胞は横軸に沿って双方向に並んでいる。d、e、Mus musculus (E14.5; n = 3) トリクローム染色 ( d ) およびMicrocebus sp. ( n = 11) ヘマトキシリンおよびエオシン (H&E) 染色 ( e ) 骨盤冠状組織切片。頭尾方向の成長板軟骨細胞領域を強調表示。Ca、尾側、Cr、頭側。f、Hylobates sp. ( n = 1)、Pan sp. ( n = 2) およびヒトの分節骨盤帯 (軟骨は濃い灰色、骨は明るい白色) および対応する μCT 切片 (2 つの軸方向切片、各モデルで赤線の位置で表示)。 HZ 軟骨細胞は、RZ および PZ 軟骨細胞よりも暗い色で示されています。PanおよびHylobatesの横断面では、軟骨細胞は各軸方向レベルで均一な色(全て明るい色または全て暗い色)を呈しています。ヒトでは、各切片における軟骨細胞の色の違いにより、横断方向に配列したRZ-PZ-HZを視覚化できます。スケールバーは500µmです。ヒト、チンパンジー、テナガザル、マウスキツネザル、マウスの模式図はBioRenderで作成されました。Senevirathne, G. (2025) https://BioRender.com/p7qcwtp。

関連情報

(1) 以下は、Copilotに訊いた解説です。

Q1;この論文の成果を要約してください。

A1;この論文「The evolution of hominin bipedalism in two steps」は、人類の二足歩行がどのように進化したかを、腸骨(ilium)の構造的変化に焦点を当てて解明した。

研究によると、腸骨の進化には二つの重要なステップがあった:

①軟骨の成長板の向きの変化:これによって腸骨が直角に配置されるようになり、他の霊長類とは異なる形状になったんだ。

②骨形成のタイミングと空間的な違い:人間の腸骨では、軟骨上に骨細胞が沈着するタイミングと場所が他の霊長類と異なっていて、これが独特な形状につながった。

さらに、研究チームは数百の調節配列を特定していて、それらが人間の骨盤の形を作る発生過程で活性化することも明らかにしているよ。つまり、遺伝的・発生学的な仕組みが複雑に絡み合って、私たちが直立して歩けるようになったってことなんだね.

Q2;骨盤の進化とヒトの二足歩行について、解説してください。

A2;ヒトの二足歩行は、骨盤の進化と密接に関係しているんだ。骨盤の進化と二足歩行の関係を、いくつかのポイントに分けて解説するね🌿

🦴 骨盤の形状変化とその意味

ヒトの骨盤は横に広く、縦に短いという特徴があるんだけど、これは直立二足歩行にとってとても重要な進化なんだ。

・重心の側方移動への対応:二足歩行では片足で体を支える「単脚支持期」があるため、重心が左右に移動する。その際に体が倒れないように、股関節の外側にある筋肉(中殿筋など)が発達したんだよ。

・類人猿との違い:四足歩行の動物やナックルウォークをする類人猿は、重心の側方移動がないから、股関節の外転筋が発達していない。彼らの骨盤は縦に長く、筋肉の張力を高めて俊敏な動きを可能にしているんだって。

🧠 腸骨の進化と発生学的な変化

最近の研究(本論文?峯岸注)では、腸骨(骨盤の上部)の進化が二足歩行の鍵を握っていることがわかってきたよ。

・成長板の向きの変化:腸骨の軟骨成長板が直角に配置されるようになったことで、ヒト特有の骨盤形状が形成された。

・骨形成のタイミングと空間的制御:骨細胞が沈着するタイミングと場所が変化し、他の霊長類とは異なる骨盤構造が生まれたんだ。

・遺伝的調節:数百の調節配列が骨盤の発生過程で活性化し、ヒトの骨盤形状を作り出していることも明らかになっているよ。

🌳 直立二足歩行のメリット

・エネルギー効率の向上:下肢が伸展することで重心が高くなり、位置エネルギーを活用できる。これにより、筋力に頼らず効率的に歩けるようになった。

・手の自由化:二足歩行によって前肢が自由になり、道具の使用や運搬が可能になった。これは文化や知能の発展にもつながっているよ。

Q3;上記回答のもとになっている参考文献を教えてください。

A3;こちらが、ヒトの骨盤進化と二足歩行に関する参考文献の一部です

🔍 主な参考文献

・松村秋芳(2012)『歩行の比較:初期人類と類人猿の下肢骨形態からみた直立二足歩行の進化』 初期人類と類人猿の骨格を比較し、二足歩行の力学的・形態的進化を解説しています。

論文は以下。

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsma/72/2/72_170/_pdf

・きんたろーブログ『直立二足歩行を可能にするための骨格構造とバイオメカニクス』 股関節・膝関節・骨盤の形状変化など、直立歩行に必要な骨格構造を進化論の視点から解説しています。

・広木詔三(愛知大学)『初期人類における直立二足歩行の生態学的ストラテジー』 二足歩行の獲得を生態学的・進化的戦略として捉え、言語や脳の進化との関連も考察しています。 論文は以下。

file:///C:/Users/mineg/Dropbox/PC/Downloads/5.%E5%BA%83%E6%9C%A8.pdf

これらの文献は、骨盤の形態変化、筋肉の配置、エネルギー効率、そして進化的背景を多角的に捉えるのに役立つよ。もし特定の視点(形態学、生態学、遺伝学など)でさらに掘り下げたいなら、そこから枝を伸ばしていこうか🍄

Q4;骨盤の進化を化石や類人猿との比較から掘り下げて説明して下さい。参考文献も教えて下さい。

A4;骨盤の進化を化石や類人猿との比較から掘り下げると、ヒトの二足歩行がいかに複雑で段階的な変化を経てきたかが見えてくるよ。まるで森の年輪を読むような感覚だね🌳

🦴 骨盤進化の化石的証拠と類人猿との比較

1. 初期人類の骨盤:アウストラロピテクス・アファレンシス

約300万年前の猿人で、骨盤は幅広く短い形状をしていた。これは二足歩行に適応した形で、股関節の外転筋が効率よく働くようになっている。

類人猿(チンパンジーやゴリラ)の骨盤は縦に長く、四足歩行や腕渡りに適している。

2. ラミダス猿人(Ardipithecus ramidus)

約440万年前の化石からは、長い下肢と短い親指が確認されており、樹上生活から地上への移行期にあったと考えられている。

腸骨の形状は、現代人に近い特徴を持ち始めていた。

3. 現代人との比較

ヒトの骨盤は腸骨が横に広がり、仙骨と恥骨が短くなっている。これにより、重心の側方移動に対応できる筋肉配置が可能になり、安定した二足歩行が実現した。

📚 参考文献

・松村秋芳(2012)『歩行の比較:初期人類と類人猿の下肢骨形態からみた直立二足歩行の進化』 類人猿との骨格比較を通じて、二足歩行の力学的背景を詳しく解説。

・遠藤広光(2017)『系統進化学:異時性とヒトの進化』高知大学講義資料 骨盤構造の変化を「ネオテニー(幼形成熟)」の視点から考察。

・杉山女子大学 自然人類学講義資料(第8回) 類人猿・猿人・現代人の骨盤と下肢の比較が図解されていて、視覚的にも理解しやすい。

骨盤の進化は、単なる形の変化ではなく、筋肉の配置、運動様式、そして生態的な戦略まで含んだ壮大な物語なんだ。次はどの枝葉を広げてみようか?化石の年代、筋肉の働き、それともネオテニーの話?

(2) 本論文の解説が、同日のNature誌にニュース記事として掲載されています。

NEWS 27 August 2025

How humans became upright: key changes to our pelvis found

Genetic and anatomical data reveal how the human pelvis acquired its unique shape, enabling our ancestors to walk on two legs.

By Katie Kavanagh

表題:人類が直立姿勢をとるようになった経緯:骨盤の重要な変化が発見される

遺伝的および解剖学的データにより、人間の骨盤がどのようにしてその独特な形状を獲得し、祖先が二足歩行を可能にしたかが明らかになりました。

著者:ケイティ・カバナ

腸骨と呼ばれる骨における複雑な遺伝的・分子的変化は、人間の骨盤の形状を形作り、二足歩行を可能にした。写真提供:マッシモ・ブレガ/サイエンス・フォト・ライブラリー

腸骨と呼ばれる骨における複雑な遺伝的・分子的変化は、人間の骨盤の形状を形作り、二足歩行を可能にした。写真提供:マッシモ・ブレガ/サイエンス・フォト・ライブラリー

2-2-2)距骨下関節の運動学は、距骨踵骨後面に沿って移動する回転軸によって定義される。

二つ目の話題は、9月1日のNature誌に掲載された「距骨下関節(subtalar joint)の運動軸が後方距踵関節面(posterior talocalcaneal facet)に沿って移動するという新しい運動モデルを提案した」以下のオープンアクセスの論文です。

掲載誌:Nature、 01 September 2025

表題:Subtalar joint kinematics defined by a rotational axis translating along the posterior talocalcaneal facet

著者:Naomichi Ogihara, Yuka Matsumoto, Hiroyuki Seki, Takeo Nagura, Nobuaki Imanishi, Masahiro Jinzaki, Motoharu Oishi, Hideki Endo & Gen Suwa

論文番号:Scientific Reports volume 15, Article number: 32038 (2025)

論文要旨(Chromeによる和訳)

距骨下関節は、二足歩行中のヒトの足の正常な機能に不可欠であり、その運動学は足のバイオメカニクス、障害、および進化を理解する上で極めて重要です。従来、距骨下関節の動きを評価するために、回転軸に沿った並進運動を仮定して、らせん軸表現が使用されてきました。しかし、最近の観察はこの仮定に疑問を投げかけ、歩行中は主に内外方向の並進運動が行われていることを示しています。この矛盾に対処するため、我々は回転軸表現と距骨下関節後面の円筒軸に平行に並進軸を組み合わせた新しい方法を提案します。ヒトの死体下肢を用いて、CTスキャン解析により距骨下関節の動きを定量化しました。従来のらせん軸表現と新しく提案された円筒軸ベースの表現との比較評価により、踵骨の動きと円筒軸がより密接に対応していることが明らかになり、距骨下関節の運動学において後面形態が重要な役割を果たしていることが強調されました。この革新的なアプローチは、距骨下関節の生体力学のより直感的で臨床的に有用な描写を提供し、人間の足の基本的な生体力学と機能に対するより深い洞察と、距骨下関節関連の病状の臨床評価と治療戦略の改善につながる可能性があります。

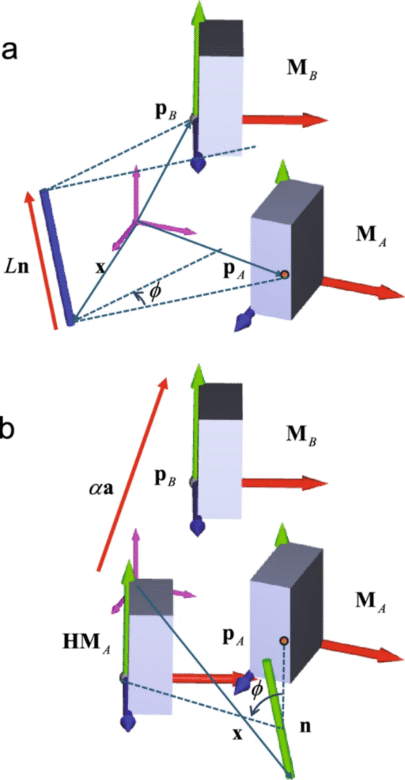

図1

螺旋軸表現(a)と新たに提案された表現(b)の比較。名称の詳細については本文を参照。螺旋

螺旋軸表現(a)と新たに提案された表現(b)の比較。名称の詳細については本文を参照。螺旋

軸表現では、物体(箱)はM A からM B への変換において、n に関して回転し、n に沿って L

(青ベクトル)だけ移動します。新たに提案された表現では、箱はM AからM Bへの変換において、 nに関して回転し(緑ベクトル)、aに沿ってα (赤ベクトル)だけ移動します。角度\ ( \ phi \ )は、らせん軸(a)と新たに提案された(b)表現の両方において、回転軸は一定です。ただし、回転軸の位置が異なるため、図中の視覚的な表現は異なる場合があります。

関連情報

以下は、Copilotに訊いた解説です。

Q1;続けて、この論文について質問したい。

A1;この論文「Subtalar joint kinematics defined by a rotational axis translating along the posterior talocalcaneal facet」(2025年9月1日公開)は、距骨下関節(subtalar joint)の運動軸が後方距踵関節面(posterior talocalcaneal facet)に沿って移動するという新しい運動モデルを提案しているんだ。

🦶 距骨下関節の新しい理解

従来、距骨下関節の回旋軸は固定された一本の軸として捉えられていたけれど、この研究では、回旋軸が空間的に移動することを示していて、特に後方距踵関節面に沿って翻訳(translation)するという動きがあるとされている。

この発見は、足の安定性や可動性の理解、そして整形外科的治療や義足設計にも影響を与える可能性があるよ。

🧠 研究の意義

三次元CT画像と動的モデリングを用いて、関節面の形状と運動軸の関係を詳細に解析。

個人差や骨形態の違いが、距骨下関節の運動にどう影響するかを明らかにしている。

📚 関連参考文献

・Behling et al. (2024) 「Human in vivo midtarsal and subtalar joint kinematics during walking, running and hopping」 実際の歩行・走行中の距骨下関節の動きを三次元で解析。

論文PDFはこちら

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2024.0074

・EFORT Open Reviews (2017) 「The subtalar joint: a complex mechanism」 距骨下関節の構造的複雑さと機能的役割を解説。

レビュー記事はこちら

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28828179/

この研究は、足の運動学に新しい視点をもたらしていて、特に個別の骨形態に基づいた関節運動の理解に貢献しているよ。次は、臨床応用の話や、他の足関節との連動について掘り下げてみようか?🍄

Q2;この論文の著者の一人である荻原直道先生の関連する論文を教えてください。

A2;荻原直道先生は、ヒトの足部構造と二足歩行の進化に関する研究を多数発表されています。以下は、今回の論文と関連性の高い代表的な研究です:

🧾 関連論文・資料

1. 『ヒトの足部筋骨格構造の形態的特徴とその進化』

o 発表年:2019年

o 概要:ヒトの足部が直立二足歩行に適応してどのように形態進化したかを、チンパンジーとの比較や化石証拠をもとに解説。距骨や踵骨、足部アーチ構造の役割にも触れています。

o 全文PDFはこちら(J-STAGE)https://www.jstage.jst.go.jp/article/sobim/43/2/43_83/_article/-char/ja/

2. 『ヒト足部筋骨格形態に内在する歩行安定化機構と直立二足歩行の進化』

o 科学研究費補助金研究成果報告書(2014年)

o 概要:足部の形態が歩行時の力学的安定性にどう寄与するかを、数理モデルと実験を通じて検証。距骨下関節の運動軸や力の伝達に関する考察も含まれています。

o 報告書PDFはこちら(KOARA)https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-23247041/

これらの研究は、今回の「距骨下関節の回旋軸の移動」に関する論文と深くつながっていて、足部の形態と運動の関係を多角的に理解するのに役立つよ。さらに掘り下げたいテーマがあれば、そこから枝を伸ばしていこうか?🍄

2-3)岐阜大学医学部下畑先生からの最新医学情報(2025年9月)

・GFAPアストロサイトパチーの予後予測バイオマーカーとしての血清ニューロフィラメント軽鎖

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年9月3日のFB投稿です**

GFAPアストロサイトパチー(GFAP-A)は,GFAPα抗体が検出される比較的新しい自己免疫性の脳炎・脳脊髄炎です.多くの患者さんはステロイド治療に反応して回復しますが,一部の方は重い後遺症を残したり,再発を繰り返したりします.このような予後の違いを早期に見極めることができれば,治療方針の判断に大きく役立ちます.

GFAPアストロサイトパチー(GFAP-A)は,GFAPα抗体が検出される比較的新しい自己免疫性の脳炎・脳脊髄炎です.多くの患者さんはステロイド治療に反応して回復しますが,一部の方は重い後遺症を残したり,再発を繰り返したりします.このような予後の違いを早期に見極めることができれば,治療方針の判断に大きく役立ちます.

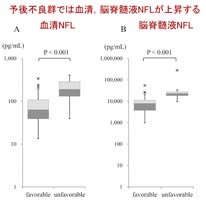

今回,当科の木村暁夫先生らは,福島医大,聖マリアンナ医大,藤田医大との共同研究で,ニューロフィラメント軽鎖(NFL)がGFAP-Aの予後予測バイオマーカーになり得るかを検討しました.まず登録された症例の中から条件を満たす患者を絞り込み,最終的に54例が解析対象となりました.これらの患者を対象に,入院時に採取した血清と脳脊髄液でNFLを測定し,6か月後のmodified Rankin Scale(mRS)スコアと比較しました.

結果として,予後不良(mRS≧3)の13例では,血清ニューロフィラメント軽鎖(NFL)が有意に高値を示し(中央値191 pg/mL vs 64 pg/mL),脳脊髄液NFLも同様に高値を示しました(図1AB).さらに血清と脳脊髄液のNFL値の間には強い相関(r = 0.709, P < 0.001)が確認され,血清NFLの測定だけでも中枢神経の障害度をある程度反映できると考えられました(図1C).予後予測能をROC解析で評価すると,血清NFLのAUCは0.853,カットオフ値98 pg/mLで感度92.3%,特異度73.2%と,非常に高い精度を示しました(図2A).脳脊髄液NFLもAUC 0.897と高い性能を示しましたが(図2B),採取の容易さを考慮すると血清NFLが実臨床ではより実用的です.

さらに,NFL値で層別化した患者群のmRSの推移を比較すると,血清NFLが低い群では入院時に重症であっても6か月後,12か月後には大多数が回復しました.一方,高い群では6か月後・12か月後も半数以上が不良な状態にとどまりました.この違いは,血清NFLが予後の分岐点を見極める有力な指標となり得ることを示しています.つまり今回の研究は,入院時の血清NFLが98 pg/mLを超えると予後不良のリスクが高いことを明らかにし,逆にNFLが低ければ回復の見込みが大きいことを示しました.今後,測定法の標準化が進めば,血清NFLは治療戦略を決定する上で欠かせない臨床ツールとなるかもしれません.一方,アストロサイト障害や活性化のマーカーであるGFAPやS100Bは予後予測には有用ではありませんでした.

最後にこの研究の面白さ・意外さについてです.この疾患はアストロサイトが主に障害される疾患なのになぜアストロサイトではなく,神経軸索の障害を示すNFLが重要なのだろうと考えられたかと思います.それはアストロサイト障害の先に二次的に生じる軸索障害こそが最終的な機能障害を規定するため,その指標であるNFLが長期予後のバイオマーカーとして有効なのです.言い換えれば,「疾患の原因はアストロサイトにあるが,患者さんのQOLを左右するのは最終的にニューロンと軸索の損傷度合い」ということなのだと思います.一方でGFAPやS100Bは急性期のアストロサイト障害を示すものの,半減期が短く,長期予後との結びつきは弱いものと考えられます.

Kimura A, Takekoshi A, Maekawa Y, Tanaka K, Yamano Y, Saito K, Yamamoto Y, Takemura M, Shimohata T. Serum neurofilament light chain as a prognostic biomarker of glial fibrillary acidic protein autoimmunity. J Neuroimmunol. 2025;408:578739.(doi.org/10.1016/j.jneuroim.2025.578739)

・Insular knife-cut signはヘルペス脳炎早期診断の切り札となるか?

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年9月5日のFB投稿です**

ヘルペス脳炎は臨床的に重要なウイルス性脳炎であり,発症から治療開始までの時間が予後を大きく左右します.しかし,症状や検査所見は非特異的で,確定診断に用いられる脳脊髄液PCRも約5%で偽陰性を示すことが知られています.このため,臨床現場では「いかに早くヘルペス脳炎を疑い,治療を開始できるか」が大きな課題となっています.

ヘルペス脳炎は臨床的に重要なウイルス性脳炎であり,発症から治療開始までの時間が予後を大きく左右します.しかし,症状や検査所見は非特異的で,確定診断に用いられる脳脊髄液PCRも約5%で偽陰性を示すことが知られています.このため,臨床現場では「いかに早くヘルペス脳炎を疑い,治療を開始できるか」が大きな課題となっています.

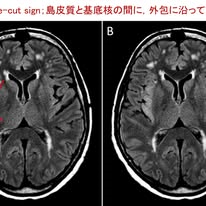

今回紹介するイタリアからの研究は,ヘルペス脳炎の診断を強く指示するMRI所見「Insular knife-cut sign」に注目したものです.これは,FLAIR画像の軸位断で,島皮質に広がる異常信号と基底核の間に,外包に沿って鋭いナイフで切り裂かれたような境界を認める所見です.下図では,赤線で外包に沿った境界が示され,島皮質の異常信号が基底核に及ぶことなく明瞭な境界を示していることが分かります.またFLAIR画像で確認できず,他の撮像系列(例:拡散強調像や造影T1強調像)のみで認められる異常は除外されます.

今回,ご紹介するのはイタリアの3施設で行われた後方視的研究で,ヘルペス脳炎疑い188例が検討されました.うち44例がヘルペス脳炎と診断され,144例は自己免疫性脳炎,クロイツフェルト・ヤコプ病,腫瘍,感染性脳炎などの他疾患でした.結果として,Insular knife-cut signはヘルペス脳炎の52.3%に認められたのに対し,他疾患ではわずか0.7%のみで,特異度は99.3%と非常に高いことが示されました.さらにMRIの再検査を含めると感度は70.5%に上昇しました.多変量解析ではこのサインが最も強力な独立予測因子であり,側頭極病変や脳脊髄液細胞増加を凌駕する診断的価値を持つことが明らかになりました.

臨床の現場で重要なのは,この所見が「PCR陰性例」や「腰椎穿刺が禁忌の症例」でも診断を支持する手掛かりとなり得る点です.また,結果が出るまで数日を要するPCR検査に先立って診断的裏付けを与え,抗ウイルス薬投与の継続判断に資する点も見逃せません.一方で,このサインを認めない症例も存在するため,サイン陰性をもってヘルペス脳炎を否定すべきではなく,臨床的疑いがあれば即座に治療を開始する原則は変わりません.

以上より,Insular knife-cut signは,ヘルペス脳炎診断における新たな切り札といえるMRI所見のようです.今後,診療現場でこの所見が広く知られることにより,より迅速で適切な診断と治療につながることが期待されます.

Marini S, et al. Diagnostic Value of the “Insular Knife‐Cut” Sign in Patients With Suspected Herpes Simplex Virus Encephalitis. Eur J Neurol. 2025;32:e70152.(doi.org/10.1111/ene.70152)

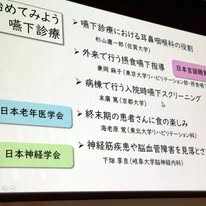

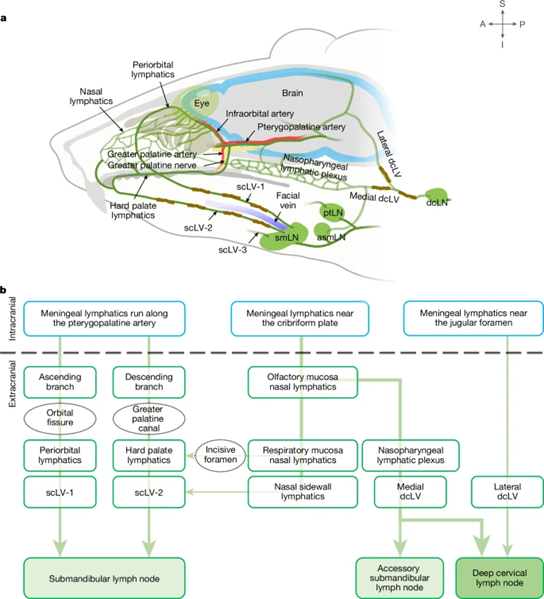

・「認知症克服のカギ」@知的探求フロンティア タモリ,山中伸弥の!?

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年9月6日のFB投稿です**

緊張しながら放送を拝見いたしましたが,ご覧になった皆さまのご感想はいかがでしたでしょうか?認知症に関して,驚きの新しい情報も多く含まれていたのではないかと思います.私自身,VTRには論文を読むだけでは得られない説得力があり,NHKスタッフの方々の熱意を強く感じました.スタッフの皆さんとは,「今回の番組を通して多くの方に“新しい認知症観”をお伝えできれば素晴らしい」という思いを共有してまいりました.番組は学術的な関心を引くだけでなく,人生のあり方そのものについても深く考えさせられる内容であったと感じています.

緊張しながら放送を拝見いたしましたが,ご覧になった皆さまのご感想はいかがでしたでしょうか?認知症に関して,驚きの新しい情報も多く含まれていたのではないかと思います.私自身,VTRには論文を読むだけでは得られない説得力があり,NHKスタッフの方々の熱意を強く感じました.スタッフの皆さんとは,「今回の番組を通して多くの方に“新しい認知症観”をお伝えできれば素晴らしい」という思いを共有してまいりました.番組は学術的な関心を引くだけでなく,人生のあり方そのものについても深く考えさせられる内容であったと感じています.

以下に,番組で取り上げられた項目を列挙いたします.

◆コロナウイルス感染とアルツハイマー病の関連

◆帯状疱疹ワクチン,肺炎球菌ワクチンと認知症(神経炎症抑制の可能性)

◆アミロイドβのヘルペスウイルスに対する防御能

◆家族性アルツハイマー病に対するDIAN研究

◆アミロイドβとタウ蓄積の時間的関係

◆コロンビアのスーパー防御遺伝子(APOE3 Christchurch変異)

◆APOE遺伝子e4の人類の進化における意味

◆認知症有病率が低下した理由(久山町研究)

◆エビデンスのある14の認知症予防法(Lancet専門家委員会2024)

◆ワンちゃんの飼育による認知症予防

◆チマネ(ボリビアに暮らす先住民集団)における低い認知症発症率のわけ

◆認知症の危険因子としての孤独感

◆自ら運命を変えたエピジェネティクス(ヒートショックプロテイン)

◆認知症を克服するとはどういうことか?

出演者インタビュー

https://www.nhk.jp/…/blog/bl/pB4Egql2A5/bp/pDERAG6rZp/

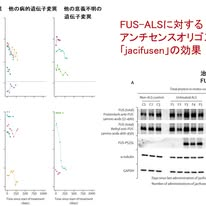

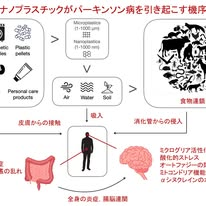

・大気汚染のPM2.5はαシヌクレインに構造変化を引き起こし,レビー小体型認知症を招く!!

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年9月9日のFB投稿です**

Science誌に驚きの論文が発表されました.神経変性疾患において環境因子の存在は昔から指摘されていましたが,「このように関わっていたのか!」と衝撃を受けました.

Science誌に驚きの論文が発表されました.神経変性疾患において環境因子の存在は昔から指摘されていましたが,「このように関わっていたのか!」と衝撃を受けました.

まず背景ですが,NHKの番組でもご紹介したLancet専門家委員会が提唱する「認知症の14の予防因子」のひとつに,「高齢期における大気汚染」があります.具体的にはPM2.5,二酸化窒素,一酸化炭素などが含まれます.PM2.5(微小粒子状物質)は直径2.5µm以下のきわめて小さな粒子で,大気中に浮遊しやすく,体内に取り込まれると炎症や酸化ストレスを引き起こします.アルツハイマー病では,PM2.5曝露がアミロイドβの蓄積を促進する可能性が指摘されています.

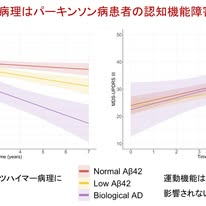

一方,レビー小体型認知症(Lewy body dementia; LBD)は,パーキンソン病認知症(PDD)と認知症を伴うレビー小体病(DLB)を含む神経変性疾患で,アルツハイマー病に次いで多い認知症です.その病理学的特徴は,αシヌクレイン(αSyn)の異常な凝集と脳内伝播にあります.今回,Johns Hopkins大学やColumbia大学を中心とする研究グループは,PM2.5がLBDの病態形成に直接関与することを,疫学・動物実験・分子レベルの多角的アプローチで示しました.

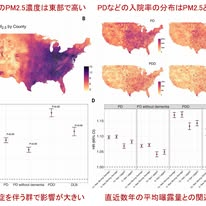

チームは米国のMedicare受給者5,650万人超を対象とした大規模コホート研究を行い,長期的なPM2.5曝露とαシヌクレイノパチーによる入院リスクの関連を解析しました.図1Aでは米国全土のPM2.5濃度分布が示され,東部で濃度が高く,西部は低い一方で,カリフォルニアの一部に高濃度地域が認められます.Bではパーキンソン病(PD),PDD,DLBによる入院率の分布が描かれ,PM2.5濃度とよく似た地理的パターンが示されています.CではPM2.5曝露と疾患ごとの入院リスクがハザード比で示され,年間平均濃度が4.14 µg/m³上昇するとPD全体で10%,認知症を伴わないPDで7%のリスク増加に対し,PDDで17%,DLBで12%と,認知症を伴う群での上昇が大きいことが示されました.Dでは曝露評価の方法を変えても一貫して正の関連が確認され,とくに直近数年の平均曝露量との関連が強い傾向が明らかになっています.

つぎに動物実験を行い,実際に野生型マウスに慢性的にPM2.5を曝露しています.この結果,脳萎縮や認知障害,さらにはリン酸化αSynの広範な沈着とリン酸化タウの異常蓄積が広範に出現しました.一方,αSyn欠損マウスでは,こうした変化はほとんど認められず,PM2.5による神経変性がαSyn依存性であることが分かりました.さらに,米国,中国,欧州において採取したPM2.5はいずれもαSynに構造変化を引き起こし,PM2.5-induced preformed fibril(PM-PFF,PM2.5誘導プレフォームドフィブリル)と名付けたフィブリルを形成しました.このPM-PFFは通常のαSyn線維よりも凝集が速く,分解されにくく,強い神経毒性を示し,ヒトLBD由来のαSyn株と非常に類似していました.ヒト化αSynマウスにこのPM-PFFを接種すると,運動障害よりも認知障害が目立ち,遺伝子発現の変化もLBD患者に近いパターンを示しました.

まとめると,本研究は以下の3点を示したことになります.

1)PM2.5曝露は,PDそのものよりも,認知症を伴うタイプ(PDDやDLB)で強い影響を及ぼす.

2)PM2.5がαSynの構造を変化させ,通常とは異なるフィブリル(PM-PFF)を生み出し,これがLBD特有の認知障害を促進する.

3)環境因子がαSynの株(strain)の「多様性」を決定づける可能性がある.

つまり本研究は,大気汚染が環境要因として神経変性疾患に及ぼす影響を強く認識させるとともに,環境因子に対する介入の必要性や,新たな治療標的探索の方向性を示唆しています.また,日本におけるPM2.5とPD有病率の地域分布の関係や,PDや多系統萎縮症を引き起こすαSyn株を誘導する環境因子(農薬,金属・化学物質・マイクロナノプラスチックの曝露など)が存在するのかも気になるところです.

Zhang X, Liu H, Wu X, Jia L, et al. Lewy body dementia promotion by air pollutants. Science. 2025;389(6716):eadu4132.(doi.org/10.1126/science.adu4132)

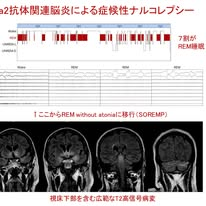

・REM睡眠が7割を占めた過眠症;Ma2抗体関連脳炎と気づけるか?

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年9月10日のFB投稿です**

Ma2抗体関連脳炎は稀な自己免疫性の傍腫瘍性神経症候群であり,視床下部が障害されると続発性ナルコレプシーを呈することがあります.今回紹介するスペインからの症例報告は,ポリソムノグラフィー(PSG)が診断の決め手となった一例です.患者は72歳男性で,進行性の過眠と繰り返す転倒を主訴に受診しました.当初は閉塞性睡眠時無呼吸症候群や心原性失神が疑われましたが,症状は悪化を続けました.入院時に施行したPSGでは,これまで報告のないきわめて特徴的な睡眠パターンが明らかになりました.睡眠潜時は30秒ときわめて短く,その直後に睡眠開始REM期(SOREMP)が出現(図1B),さらに夜間覚醒後も同様にSOREMPが繰り返され,REM睡眠は全体の7割を超えていました(図1A).一方,NREM睡眠は通常のステージに分化できず,睡眠紡錘波や徐波が欠如した非分化型NREM(UNREM)としてしか記録されませんでした.REM優位とUNREMの組み合わせはきわめて特異であり,続発性ナルコレプシーを疑わせる重要な手掛かりとなりました.

Ma2抗体関連脳炎は稀な自己免疫性の傍腫瘍性神経症候群であり,視床下部が障害されると続発性ナルコレプシーを呈することがあります.今回紹介するスペインからの症例報告は,ポリソムノグラフィー(PSG)が診断の決め手となった一例です.患者は72歳男性で,進行性の過眠と繰り返す転倒を主訴に受診しました.当初は閉塞性睡眠時無呼吸症候群や心原性失神が疑われましたが,症状は悪化を続けました.入院時に施行したPSGでは,これまで報告のないきわめて特徴的な睡眠パターンが明らかになりました.睡眠潜時は30秒ときわめて短く,その直後に睡眠開始REM期(SOREMP)が出現(図1B),さらに夜間覚醒後も同様にSOREMPが繰り返され,REM睡眠は全体の7割を超えていました(図1A).一方,NREM睡眠は通常のステージに分化できず,睡眠紡錘波や徐波が欠如した非分化型NREM(UNREM)としてしか記録されませんでした.REM優位とUNREMの組み合わせはきわめて特異であり,続発性ナルコレプシーを疑わせる重要な手掛かりとなりました.

頭部MRIでは前頭底部,両側内側側頭葉,視床,下丘,中脳,小脳に広範なT2高信号が確認されました(図2).特に視床下部病変は過眠や自律神経症状と関連しており,転倒の原因は続発性ナルコレプシーに伴う過眠発作と,視床下部障害による自律神経性失神(洞停止,起立性低血圧)で説明可能でした.情動とは関係がなかったため,典型的なカタプレキシーではありませんでした.

脳脊髄液検査ではMa2抗体が陽性で,オレキシン-1値の低下も確認され,Ma2抗体関連脳炎に伴う二次性ナルコレプシーと診断されました.免疫療法(ステロイド,IVIG,リツキシマブ)により失神は改善しましたが,認知・運動症状や過眠は十分には改善せず,最終的に肺炎で亡くなりました.

この報告は,Ma2抗体関連脳炎においてREM睡眠が異常に優位となり,SOREMPが頻回に出現し,通常のNREMが消失するという特異なPSGパターンを初めて示したものです.「日中の過眠」を呈する患者が「原因不明の転倒・失神」を訴え,しかも急速に進行する場合や,自律神経症状(起立性低血圧,徐脈,不安定な血圧変動,体温調節異常など)が併発している場合,さらにPSGで非典型的な所見が得られた場合には,背景に自己免疫性脳炎が隠れている可能性を念頭に置くべきです.こうしたケースでは,早期に脳神経内科へご紹介いただければと思います.

Nuñez-Manjarres G, et al. Unique Polysomnography Pattern Leading to the Diagnosis of Anti-Ma2 Encephalitis. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2025;12:e200465. doi.org/10.1212/NXI.0000000000200465

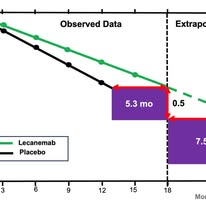

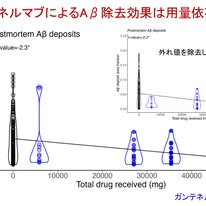

・アミロイドβ抗体薬レカネマブの効果を再評価する ―オープンラベル延長試験データから見たTime Savedモデルの問題点―

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年9月12日のFB投稿です**

アルツハイマー病の臨床試験において,治療効果を「何か月分進行を遅らせたか」という形で表現する“Time Saved”モデルがしばしば用いられてきました.一見直感的で分かりやすい概念ですが,私はこの解釈は本当に正しいのかと学会等で疑問を呈してきました.最近,36ヶ月までのオープンラベル延長試験データが公表されましたが,このモデルの妥当性について,シンシナティ大学のAlberto Espay教授がLinkedIn記事「The ‘Time Saved’ Alzheimer’s Illusion: Models Versus Reality」において問題点を指摘しています.非常にご高名な先生ですが,この記事は未査読ですので,各自,信憑性を判断する必要はあると思います.しかし個人的には納得のいくものでした.以下,その内容を解説します.

アルツハイマー病の臨床試験において,治療効果を「何か月分進行を遅らせたか」という形で表現する“Time Saved”モデルがしばしば用いられてきました.一見直感的で分かりやすい概念ですが,私はこの解釈は本当に正しいのかと学会等で疑問を呈してきました.最近,36ヶ月までのオープンラベル延長試験データが公表されましたが,このモデルの妥当性について,シンシナティ大学のAlberto Espay教授がLinkedIn記事「The ‘Time Saved’ Alzheimer’s Illusion: Models Versus Reality」において問題点を指摘しています.非常にご高名な先生ですが,この記事は未査読ですので,各自,信憑性を判断する必要はあると思います.しかし個人的には納得のいくものでした.以下,その内容を解説します.

【図が多く理解しにくいかもしれません.ブログのほうが分かりやすいかもしれません→ https://pkcdelta.hatenablog.com/entry/2025/09/12/054237】

まずTime Savedモデルについてですが,臨床試験で得られた治療群とプラセボ群の差を直線的に外挿し,その差を「進行が遅れた時間」に換算する方法です.たとえば,18か月間の試験で5.3か月の進行遅延が確認されていますので,そのまま緑の点線のように直線を延長し,25.5か月時点で7.5か月分の『節約(time saving)』になる予想されました(図1).私はCDR-SBの経時変化は直線ではないのでこんな単純にはいかないと述べていました.

事実,発表されたオープンラベル延長試験のデータを当てはめると,この予測は違っていました.図2に示されるように,期待された7.5ヶ月の「節約」とはならず,実際には3.3ヶ月でした.つまり,線形モデルによる予測データは現実と異なっていたわけです.

そこで,アルツハイマー病が非線形に進行することを考慮したシミュレーションが行われました(図3).具体的にはアルツハイマー病の進行は,軽度(CDR 0.5〜1),中等度(CDR 2),重度(CDR 3)といった臨床重症度ステージごとに速度が異なり,軽度や重度では比較的緩やかである一方,中等度では最も速く悪化します.よって全体としてはシグモイド型の曲線を描きます.2024年に報告されたADNIコホートに基づく非線形シミュレーションでは,治療群(赤)がプラセボ群(青)に比べて25%進行を抑制すると予想されました.

しかし,オープンラベル延長試験の実データを重ねると,この予想とは異なっていました(図4).最初の18か月ではシミュレーションを上回る37.5%の抑制となったものの,次の18か月では効果が急減してわずか10%にとどまりました.つまり進行抑制効果は18ヶ月以降減弱し,むしろシミュレーションと比べ進行速度が早まっているようにも見えます.

実際に計算してみると,シミュレーションの進行速度が(1.5−0.6)÷18=0.05 ポイント(図3)であったのに対し,実際のデータの進行速度が(1.8−0.5)÷18=0.07 ポイントで(図4),(0.07 − 0.05) ÷ 0.05 = 0.4 = 40%早まったということになります.

それでも効果を大きく見せる方法は存在します.図5は,プラセボ群データを外部の歴史的コホート(ADNIなど)から新たに抽出し,より急な傾きに設定し,さらに縦軸のスケールを調整したものです(紫の点線).こうすることで,相対的にレカネマブ群の曲線(オレンジの点線)がゆるやかに見え,「進行を抑えている」かのような印象が生まれます.しかしレカネマブ群単独の実測値から進行速度を算出すると,設定を変えても40%速く悪化している点は変わらず,見かけ上の改善は「比較設定のマジック」に過ぎないことが分かります.

以上がEspay教授の解説です.つまりTime Savedという換算は臨床的妥当性を欠いた幻想であり,線形か非線形モデルかということも関係なく,結論として重要なのは「治療を延長すると,予測よりも実測データは悪かった」という現実だということです.実際のデータに基づいて,治療の導入について協働意思決定する必要があります.

Espay AJ. The “Time Saved” Alzheimer’s Illusion: Models Versus Reality. LinkedIn. September 7, 2025.(https://www.linkedin.com/…/time-saved-alzheimers…/)

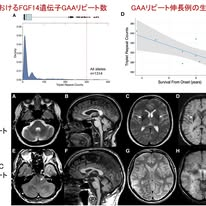

・多系統萎縮症患者に見られるFGF14リピート伸長の意義―進行が早いものの自己抗体を認めない症例の原因はこれか!?

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年9月14日のFB投稿です**

多系統萎縮症(MSA)は,パーキンソニズム,小脳性運動失調,自律神経障害の多彩な組み合わせを呈する神経変性疾患です.以前はあまり診断が難しいとは思いませんでしたが,近年,MSAとしては進行が速かったり,非典型的な症候(ミオリズミア,水平方向眼球運動制限,線維束性収縮,筋痙攣)を合併する症例がいて,じつは治療可能なIgLON5抗体関連疾患であったり(当科が報告した文献1),それ以外にもMSAに類似する臨床・画像所見を呈する自己免疫性小脳炎が存在したり診断は容易ではなくなっています.

多系統萎縮症(MSA)は,パーキンソニズム,小脳性運動失調,自律神経障害の多彩な組み合わせを呈する神経変性疾患です.以前はあまり診断が難しいとは思いませんでしたが,近年,MSAとしては進行が速かったり,非典型的な症候(ミオリズミア,水平方向眼球運動制限,線維束性収縮,筋痙攣)を合併する症例がいて,じつは治療可能なIgLON5抗体関連疾患であったり(当科が報告した文献1),それ以外にもMSAに類似する臨床・画像所見を呈する自己免疫性小脳炎が存在したり診断は容易ではなくなっています.

このためカンファレンスで主治医の先生に,「ちょっと進行速度が早い気がする.tissue-based assayで自己抗体は見ておきましょう」と言って,でも調べたら陰性だったという症例がいることにも気づき始めました.そのたび私は「おかしいな.何か違和感があるんだけど・・・」と言って主治医を困らせています.もしかしたらその原因はこれか!?という論文が報告されました.

ご紹介するBrain誌の論文は,MSAにおけるFGF14遺伝子イントロンに存在するGAAリピート伸長の頻度を明らかにし,かつMSAの進行や予後にどのような影響を与えるかを検討したものです.FGF14のGAAリピート伸長はSCA27Bの原因遺伝子変異として報告されています.GAAリピートが概ね300以上(GAA≥300)で明確な病的伸長とされる一方,250–299リピートは不完全浸透の中間域と考えられています.発症は50〜70歳代で,発作性の小脳性運動失調や下向き眼振などが特徴的ですが,パーキンソニズムや自律神経障害も変動して出現することが知られています.MSAとの表現型の重なりが報告されるようになり,両者の鑑別や関連が注目されていました.

対象は臨床診断例(Gilman分類Probable)193例,病理確定例464例の計657例の複数の国が参加した大規模コホートです.対照は健常者1003例でした.病理確定例は剖検脳から,臨床診断例は血液からDNAを抽出しました.FGF14リピート長はロングレンジPCRで測定し,200リピート以上のアレルに対しては両方向リピートプライムドPCR(RP-PCR)で確認しています.必要に応じてOxford Nanopore Technologiesを用いたロングリードシーケンスも行っています.

さて結果ですが,なんとMSA全体の2.89%(19/657)がGAA≥250リピートを保有し,対照群(1.40%)より有意に高頻度でした.病的域(GAA≥300)は7例(1.07%),中間域(GAA250–299)は12例(1.83%)であり,GAA≥300のうち5例は病理診断例でした.657例のMSA患者のFGF14リピート数分布は図Aに示されています.図Dでは,リピート長と生存期間との間に有意な負の相関(r=−0.67,P=0.02)があり,リピートが長いほど生存が短いことが分かります.

伸長アリルを有する患者は,MSA-C,MSA-Pのいずれにも認められ,発症時の初発症状は失調性歩行,自律神経障害,パーキンソニズムがそれぞれ約3分の1ずつを占めました.臨床的には小脳性運動失調,自律神経障害,パーキンソニズムを併せ持つ典型的MSA像でしたが,進行が速く,発症から転倒までの中央値が0.5年(非伸長例では2.7年),車椅子使用までの中央値が5年(非伸長例では7年)と有意に短縮していました.また嚥下障害はより多く認められ,発症年齢との関連は認められませんでした.

画像所見では,FGF14伸長を持つ症例も典型的なMSA所見を呈していました(上段がMSA-P,353リピート,下段がMSA-P+C,326リピート;矢印は被殻の低信号とhot cross bun sign).さらに剖検所見でも,αシヌクレイン陽性グリア細胞質封入体を伴う典型的MSA病理像が確認され,SCA27Bに特徴的とされる小脳皮質の高度な異常や変性像は認めませんでした.

つまりMSAにおけるFGF14リピート伸長は,病理学的には典型的なMSA像(αシヌクレイン陽性GCI)を保っており,SCA27B特有の小脳皮質異常は来さないものの,臨床像(小脳性運動失調や進行の速さ)を修飾するということがポイントのようです.予後を予測するという意味では,本邦の多数例でも検証する必要があるかもしれません.

Ono Y, et al. Anti-IgLON5 disease as a differential diagnosis of multiple system atrophy. Parkinsonism Relat Disord. 2024 Jul;124:106992.(doi.org/10.1016/j.parkreldis.2024.106992)

Viorica Chelban et al. Intronic FGF14 GAA repeat expansions impact progression and survival in multiple system atrophy. Brain. 2025;148:3252–3265. https://doi.org/10.1093/brain/awaf134

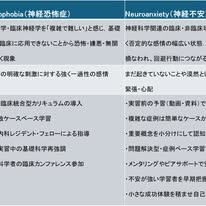

・神経恐怖症から神経不安へ:医学生・医療者に広がる「不安」を教育でいかに克服するか?

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年9月15日のFB投稿です**

「neurophobia(神経恐怖症)」という言葉があります.1994年にJozefowiczが提唱した有名な言葉で(文献1),医学生が「神経学を複雑で難しい」と感じ,恐怖・不安・嫌悪・無関心を抱く現象を指します.約半数の医学生が経験し,基礎課程では神経科学への恐怖や退屈感,臨床実習では冷笑的・諦め的な態度をとるようになります.主な原因は基礎科学と臨床神経学の統合不足にあると言われています.対策としては,基礎・臨床統合型カリキュラムの導入が最も重要とされ,少人数ケースベース学習,脳神経内科レジデントやフェローによる指導,臨床実習中の基礎科学の再学習,基礎科学者の臨床カンファレンス参加などが推奨されています.こうした統合により基礎知識の臨床的意味づけが明確になり,神経学への興味・動機付けが高まって「neurophobia」を「neurophilia(神経学好き)」へ変える可能性があります.

「neurophobia(神経恐怖症)」という言葉があります.1994年にJozefowiczが提唱した有名な言葉で(文献1),医学生が「神経学を複雑で難しい」と感じ,恐怖・不安・嫌悪・無関心を抱く現象を指します.約半数の医学生が経験し,基礎課程では神経科学への恐怖や退屈感,臨床実習では冷笑的・諦め的な態度をとるようになります.主な原因は基礎科学と臨床神経学の統合不足にあると言われています.対策としては,基礎・臨床統合型カリキュラムの導入が最も重要とされ,少人数ケースベース学習,脳神経内科レジデントやフェローによる指導,臨床実習中の基礎科学の再学習,基礎科学者の臨床カンファレンス参加などが推奨されています.こうした統合により基礎知識の臨床的意味づけが明確になり,神経学への興味・動機付けが高まって「neurophobia」を「neurophilia(神経学好き)」へ変える可能性があります.

今回,紹介するシンガポール総合病院脳神経内科のTanらの論文は,神経恐怖症というより,実は「neuroanxiety(神経不安)」が重要だと述べるものです(文献2).つまり恐怖は目の前にある明確な危険や刺激に対して瞬間的に起きる強い感情ですが,不安はまだ起きていないことや漠然とした状況に対して持続的に生じる緊張・心配であり,じわじわと行動に影響しやすいという特徴があります.

著者らは1994〜2024年に発表された119件の文献を調べ,最近の研究では「恐怖」よりも「不安」や「嫌悪」などの表現が増えていることを明らかにしました.さらにシンガポール総合病院で医師・看護師・学生103名を対象に調査したところ,回答者の81%が「神経恐怖症」にもっとも関連する感情は「不安」であると答え,「恐怖」と答えたのは42%にとどまりました.そして,不安が主な感情だと答えた人たちの中では,70%が「患者の症状や所見を正しく拾い上げ,整理し,重症度や緊急度を判断する見診断の力が弱いと感じている」,69%が「診療能力自体が低いと感じている」,63%が「神経症例を避けるようになると感じている」と申告していました.こうした否定的感情は医学生や研修医の段階だけでなく,プライマリケア医や非神経系の医師になってからも持続していることが示唆されました.

著者らはこのような結果を踏まえ,「neuroanxiety」を「神経科学に関わる臨床・非臨床の場面に対して,あらかじめ抱く否定的な感情のスペクトラムであり,その結果として患者さんを評価・診断する力や診療の質が損なわれ,神経科領域の症例や業務を避ける行動につながる可能性があるもの」と定義しました.そして「恐怖ではなく不安」というより広い視点から神経学教育を見直すとは,単にその場の恐怖体験を減らすだけの教育から,学生や若手医師が脳神経内科に対して抱く不安や緊張感そのものを軽減・予防する教育設計にシフトすることを意味します.その具体策として,実習の前に基礎知識を動画や資料で予習できるようにする,複雑な症例はまず簡単なケースから始める,学生が安心して質問できる環境を整える,先輩がついてフィードバックをするなどの工夫が挙げられます(表).また,基礎と臨床を統合する教育プログラムを重ねることで,基礎知識に臨床的意味づけが加わり,動機づけを高めて「ニューロフォビア」を「ニューロフィリア」に変えることが期待されます.

岐阜大学では当科に入局するかは別として(笑),「将来,神経学を専門医したい」という学生が徐々に増えています.教室メンバーが朗らかで真面目,教室の雰囲気が良いと学生に言われますが,それに加え,上述の「学生が安心して質問できる環境を整える,若手やベテラン医師がフィードバックをする」といった工夫をしてきた成果なのかもしれません.というかそもそも今後大きく発展する神経学自体が魅力的なのだと思います.ただし,学生が学ぶ内容(=国試レベル)と実際の臨床には大きなギャップがあって着いてこれない学生もいるので,もう少し最新知識を教えたり,実臨床を解説する必要性を感じます.基礎医学との統合は難しい印象ですが,「難しい神経解剖学は臨床医には必ずしも必要ない.その代わり臨床に必要な解剖はしっかり覚える」と強調してから,臨床に役立つ神経解剖学のおさらい講義をしています.先生方の工夫など教えていただけると嬉しいです.

Jozefowicz RF. Neurophobia: the fear of neurology among medical students. Arch Neurol. 1994 Apr;51(4):328-9. doi.org/10.1001/archneur.1994.00540160018003

Tan YJ, Lin SZZ, Tan Z. From Neurophobia to Neuroanxiety: An Opportune Review of Its Definition and Impact on Neurology Educators and Learners. Neurology® Education. 2025;4:e200247. doi.org/10.1212/NE9.0000000000200247

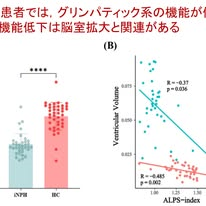

・ついに実現した特発性正常圧水頭症に対するシャント手術の大規模ランダム化比較試験:PENS試験

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年9月19日のFB投稿です**

特発性正常圧水頭症(iNPH)は,「歩行障害」「物忘れ」「排尿障害」を三徴とする疾患です.脳脊髄液シャント手術によって症状の改善が期待できる“治療可能な認知症”として知られていますが,その有効性をランダム化比較試験(RCT)で厳密に検証した研究はこれまでありませんでした.RCTが実施できなかった理由として,①診断や手術適応の基準が施設ごとにばらつき,均一な症例選択が難しかったこと,②「治る可能性がある病気」に対しプラセボ弁を使うことへの倫理的抵抗が強かったこと,③弁の種類や圧設定など術後管理が複雑でブラインド化が困難だったこと,が挙げられます.

特発性正常圧水頭症(iNPH)は,「歩行障害」「物忘れ」「排尿障害」を三徴とする疾患です.脳脊髄液シャント手術によって症状の改善が期待できる“治療可能な認知症”として知られていますが,その有効性をランダム化比較試験(RCT)で厳密に検証した研究はこれまでありませんでした.RCTが実施できなかった理由として,①診断や手術適応の基準が施設ごとにばらつき,均一な症例選択が難しかったこと,②「治る可能性がある病気」に対しプラセボ弁を使うことへの倫理的抵抗が強かったこと,③弁の種類や圧設定など術後管理が複雑でブラインド化が困難だったこと,が挙げられます.

今回,どのような患者に脳脊髄液シャント手術を勧めるべきかを検証した世界初の大規模RCTがNEJM誌に発表されました.国際共同研究グループが実施したPENS試験(Placebo-Controlled Efficacy in iNPH Shunting)です.この試験では,上述の②③に関して全例に同じシャントシステムを植え込み,外見や手術侵襲を同一にすることでブラインド化を達成しました.さらに弁の開放圧設定だけを無線式プログラマーで外部から非侵襲的に切り替えられるようにし,プラセボ群は非常に高い開放圧(>400mmH₂O)に設定して脳脊髄液がほとんど流れない状態とし,開放群は低い開放圧(110mmH₂O)に設定して脳脊髄液を排出するという工夫を行い,倫理的ハードルを乗り越えました.さらに国際ガイドラインに基づく明確な選択基準,米国・カナダ・スウェーデンの多施設ネットワークという基盤を整備することで,世界初の本格的RCTが実現されました.

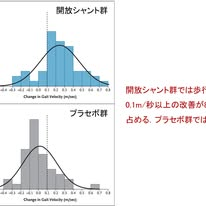

対象は脳脊髄液排出試験(タップテスト)で歩行速度が改善した99症例であり,開放シャント群とプラセボ群に1:1で割り付けられました.主要評価項目である3か月後の歩行速度は,開放シャント群で平均0.23m/秒増加,プラセボ群では0.03m/秒増加にとどまり,両群差は0.21m/秒と有意な改善を示しました.図に示される「歩行速度の変化の分布」では,開放シャント群(上図)では0.1m/秒以上(破線)改善した患者が80%であったのに対し,プラセボ群は24%にとどまりました.さらにTinettiスコア(歩行・バランス)も有意に改善しましたが,MoCA(認知機能)や過活動膀胱質問票(排尿症状)には差はありませんでした.画像解析では,側脳室容積が開放シャント群でより減少しており,シャント機能の反映と考えられました.安全性については,プラセボ群で転倒が多い一方,開放シャント群では硬膜下血腫(12%)や低髄圧性頭痛(59%)が多く報告されました.ただし多くはシャント弁設定の調整により対応可能であり,合併症率は従来報告と同程度でした.

以上の結果は,国際ガイドラインに基づく選択基準(タップテストに反応する症例)を満たした患者において,シャント手術が歩行速度およびバランスを改善することを示すものです.歩行速度は高齢者の健康指標や転倒リスクに直結するため,臨床的意義は大きいと考えられます.しかし認知機能や排尿症状の改善は短期的には明確でないことが明らかになりました.

結論として,歩行障害を主訴とするiNPHでタップテストにより明らかな改善がみられる患者に対しては,シャント術を積極的に勧める根拠が強化されました.一方,重症で歩行不能な症例や抗凝固療法中の症例など,出血リスクが高い場合には慎重な対応が求められます.以下,まとめです.

【手術を勧めやすいケース】

・認知・排尿障害を認めても,タップテストで歩行が明確に改善する.

・日常生活で転倒リスクが高い/移動能力の改善がQOLに直結する.

【見送り・再検討を考えるケース】

・タップテストで歩行が改善しない.

・重度の認知症や他の疾患で歩行評価が困難である.

・抗凝固療法など出血リスクが高い.

Luciano MG, et al. A Randomized Trial of Shunting for Idiopathic Normal-Pressure Hydrocephalus. N Engl J Med. 2025 Sep 16. doi.org/10.1056/NEJMoa2503109.

・ALS患者が選ぶMAIDの実態と動機―カリフォルニアから見える課題

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年9月20日のFB投稿です**

Medical Aid in Dying(MAID)という,知っていただきたいキーワードがあります.米国では「Medical Aid in Dying」と表記されることが多く,カナダでは連邦法の正式名称として「Medical Assistance in Dying(医療的臨死介助)」が用いられており,いずれも頭文字がMAIDになりますが,国や制度ごとに範囲や定義に違いがあります.カナダでは2016年に連邦法として導入され,安楽死と医師補助自殺(Physician-Assisted Suicide;PAS)を「Medical Assistance in Dying(医療的臨死介助)」という文言で一括して合法化しました.「安楽死もPASも死ぬときに医療の助けを得ることであり,緩和ケアと変わらない」という立場をとり,日常的な終末期医療のひとつの選択肢として位置づけられています.また,医師だけでなく上級看護師にも安楽死の実施を認めたことが規則緩和による「すべり坂(時間の経過とともに適用範囲や基準が段階的に緩和され,最初に想定していた枠を超えて広がってしまう危険性)」の議論を呼び,さらに安楽死と緩和ケアが混同され,医療者が患者の苦しみに向き合わないという批判もあります.米国でもオレゴン州のDeath with Dignity Act(1997年施行)以来,現在10州とワシントンDCで類似の法律があり,カリフォルニア州では2016年からEnd of Life Option Act(EOLOA)として施行されています.米国では州により名称は異なりますが,学術的には包括的に「MAID」という用語が使われることが増えています.カリフォルニア州の制度では,患者が18歳以上,余命6か月未満,意思決定能力を保持し,自ら服薬できることなどが条件となり,二人の医師による確認と複数回の申請が必要です.

Medical Aid in Dying(MAID)という,知っていただきたいキーワードがあります.米国では「Medical Aid in Dying」と表記されることが多く,カナダでは連邦法の正式名称として「Medical Assistance in Dying(医療的臨死介助)」が用いられており,いずれも頭文字がMAIDになりますが,国や制度ごとに範囲や定義に違いがあります.カナダでは2016年に連邦法として導入され,安楽死と医師補助自殺(Physician-Assisted Suicide;PAS)を「Medical Assistance in Dying(医療的臨死介助)」という文言で一括して合法化しました.「安楽死もPASも死ぬときに医療の助けを得ることであり,緩和ケアと変わらない」という立場をとり,日常的な終末期医療のひとつの選択肢として位置づけられています.また,医師だけでなく上級看護師にも安楽死の実施を認めたことが規則緩和による「すべり坂(時間の経過とともに適用範囲や基準が段階的に緩和され,最初に想定していた枠を超えて広がってしまう危険性)」の議論を呼び,さらに安楽死と緩和ケアが混同され,医療者が患者の苦しみに向き合わないという批判もあります.米国でもオレゴン州のDeath with Dignity Act(1997年施行)以来,現在10州とワシントンDCで類似の法律があり,カリフォルニア州では2016年からEnd of Life Option Act(EOLOA)として施行されています.米国では州により名称は異なりますが,学術的には包括的に「MAID」という用語が使われることが増えています.カリフォルニア州の制度では,患者が18歳以上,余命6か月未満,意思決定能力を保持し,自ら服薬できることなどが条件となり,二人の医師による確認と複数回の申請が必要です.

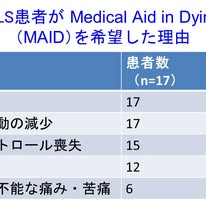

このような背景のもと,カリフォルニア大学(UCSF)の緩和ケアおよびALSクリニックで行われたRennelsらの研究は,MAID制度に基づき致死薬処方を受けたALS患者37例を後方視的に解析したものです.研究対象となった患者は中央値年齢64歳,女性51.4%,白人83.8%で,全員が英語を話しケアパートナーを有していました.70.3%が四肢発症ALSで,初回MAID相談時のALSFRS-Rスコア中央値は28.5/48,予測肺活量は41.5%でした.多くの患者(70.3%)は緩和ケア初診時にMAIDを相談しており,初回相談から処方までの中央値は76日でした.処方を受けた患者の73%が実際に服薬して亡くなっていました.

著者らは,医師が死亡後に記入する標準化フォームと,チャプレン(臨床宗教師)を含む多職種の診療記録の質的解析という二つの情報源を組み合わせることで,動機を捉えました.標準化フォームに基づく表では,「自律性の喪失」と「生活を楽しむ活動の減少」が全例(100%)で最も多く,次いで「身体機能のコントロール喪失」(88%),「尊厳の喪失」(71%)が続き,「持続的かつ制御不能な痛み・苦痛」は35%と少ないことが示されています.質的解析でも,現在または将来の苦痛への懸念(痛みに限らず精神的・実存的苦痛も含む),活動性や自立性の喪失,死にゆく過程を自らコントロールしたいという希望,家族への負担回避,尊厳保持,「十分に生きた」という感覚など,多面的な動機が明らかになりました.中には「服薬能力が失われる前に」MAIDを行いたいという切迫感を表明する例もありました.

この研究の新規性は,①標準化フォームと多職種記録を併用した質的解析,②相談・処方・服薬までのタイムラインの提示,③白人・英語話者に偏ったアクセス格差への問題提起という点です.同時に,本研究は制度の限界や「すべり坂」に関する重要な示唆も与えています.脆弱な人々が制度に押しやられているのではなく,逆に非英語話者やマイノリティー層,Medicaid利用者がほとんどいないことから,制度へのアクセス格差が存在する可能性があります.また動機の多くは身体的疼痛ではなく自律性や尊厳の喪失への不安であり,緩和ケアや心理・社会的支援はこの点を意識する必要性を感じます.米国のMAID制度は厳格な基準(余命6か月未満,自ら服薬できること,複数回の申請と医師の確認)を維持しており,カナダやオランダのように「すべり坂」は現状ほとんど進んでいませんが,申請間隔短縮など一部プロセスが緩和されているため,公平性と慎重な運用が今後も求められます.

日本にとっての教訓としては,第1に,身体的苦痛の緩和だけではなく,自律性・尊厳・将来の苦痛への不安にどう対応するかという視点です.第2に,選択肢があること自体が安心感や自己決定感(主体性の実感)をもたらすメリットを持ち,必ずしもすぐ服薬するわけではないという事実です(初回MAID相談から処方まで:76日,処方から実際に服薬まで:39.5日です).第3に,「すべり坂」防止のための厳格な適格基準と多職種支援をどう組み込むかです.そして最後に,制度設計や倫理議論の前提として,ALSなどの難病の当事者や介護者の声を質的に把握する研究の重要性です.これらの視点は,日本で今後議論を行う際に,単なる是非論を超えて実証的・多面的な制度設計を進める上で有用な示唆を与えるように思います.いずれにせよ,議論を行う前に,海外の現状を正しく理解することが必要だと思います.

Rennels CF, et al. Characteristics and motivations of people with amyotrophic lateral sclerosis who pursue medical aid in dying in California. Neurol Clin Pract. 2025;15(3):e200478. doi.org/10.1212/CPJ.0000000000200478

・複雑化した小脳性運動失調症を体系的に診断するアプローチ

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年9月23日のFB投稿です**

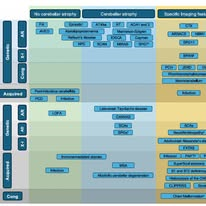

近年の研究の進歩を反映して小脳性運動失調症の診断は非常に複雑化しています.家族歴のない40歳以降発症の進行性失調症をsporadic late-onset cerebellar ataxias (SLOCA)と呼ぶようになっていますが,そのなかには,FGF14遺伝子のGAAリピート伸長(SCA27B)やRFC1遺伝子両アレル伸長(CANVAS)がSLOCAの代表的分子原因として確立されつつありますし,自己免疫性小脳失調症として40を超える自己抗体が明らかになっています.最近,とてもよくまとまった2つの総説が発表されましたので,これらを基に,小脳性運動失調症の診断戦略を整理しました.

近年の研究の進歩を反映して小脳性運動失調症の診断は非常に複雑化しています.家族歴のない40歳以降発症の進行性失調症をsporadic late-onset cerebellar ataxias (SLOCA)と呼ぶようになっていますが,そのなかには,FGF14遺伝子のGAAリピート伸長(SCA27B)やRFC1遺伝子両アレル伸長(CANVAS)がSLOCAの代表的分子原因として確立されつつありますし,自己免疫性小脳失調症として40を超える自己抗体が明らかになっています.最近,とてもよくまとまった2つの総説が発表されましたので,これらを基に,小脳性運動失調症の診断戦略を整理しました.

一つ目はCerebellum誌に掲載された “Neuroimaging in Cerebellar Ataxias: A Diagnostic Approach”で,MRI所見に基づいた体系的な診断法を提案しています.著者らは小脳性運動失調を「①小脳萎縮がない失調症」「②純粋小脳萎縮(橋小脳萎縮)」「③特異的画像所見を伴う失調症」という三つのカテゴリーに分けて診断を進めることを推奨しています.さらに年齢,家族歴で分類します.図1は,この分類に基づいた鑑別フローチャートを示しており,非常に有用です.たとえば,Friedreich失調症(FA)やビタミンE欠乏性失調症(AVED)のように脊髄萎縮が主体で小脳萎縮が後期まで目立たない病態,あるいは多系統萎縮症(MSA-C)のように早期から橋小脳萎縮を示す病態など,横軸の画像パターンで分けて,つぎに縦軸の年齢(小児・若年発症と成人発症)と遺伝性.非遺伝性で絞っていくことになります.

二つ目はNature Reviews Neurology誌に掲載された “Progress and challenges in sporadic late-onset cerebellar ataxias (SLOCA)”で,SLOCAの最新知見をまとめています.非遺伝性要因として多系統萎縮症(MSA-C),自己免疫性小脳失調(GAD65,Ri,CASPR2,KELCH11,IgLON5など),感染後小脳炎,薬剤・毒性による失調症などを紹介し,遺伝性ではSCA27BやCANVASが代表例になるとしています.図2は,SLOCAに合併する臨床症候(網膜色素変性症,視神経障害,複視,下眼瞼向き眼振,オプソクローヌス,SWJ,RBD,感音性難聴,前庭反射消失,慢性咳嗽,喉頭喘鳴,ミオクローヌス・振戦,末梢神経障害,痙性,泌尿生殖器障害など)をまとめたチャートで,診断の着眼点を整理するうえで大変参考になります.

2つの論文を合わせることで,小脳性運動失調症を診る際に「まずMRIパターン・年齢・遺伝形式で大枠を整理し(図1),次に随伴症候(図2)で絞り込んで,最後に抗体・遺伝子診断という実践的なアプローチが見えてきます.

Meira AT, et al. Neuroimaging in Cerebellar Ataxias: A Diagnostic Approach. The Cerebellum. 2025;24:154. https://doi.org/10.1007/s12311-025-01908-w

Wirth T, et al. Progress and challenges in sporadic late-onset cerebellar ataxias. Nat Rev Neurol. 2025. https://doi.org/10.1038/s41582-025-01136-0

・ウェアラブル機器でレム睡眠行動異常症に気づくことができた初めての症例報告

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年9月24日のFB投稿です**

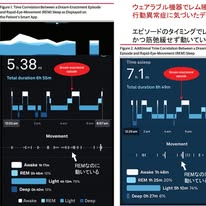

近年,スマートウォッチやスマートリングなどで睡眠状態を評価できるようになりました.私自身もスマートリングを使用していますが,実際の睡眠時間がベッドにいる時間よりも短いことや,自分の熟睡感が必ずしも当てにならないことに気づきました.そのような中,米国Mount Sinai医科大学から一般向けウェアラブル機器を用いて自らレム睡眠行動異常症(REM sleep behavior disorder;RBD)を疑い,最終的に診断に至った症例報告が発表されました.

近年,スマートウォッチやスマートリングなどで睡眠状態を評価できるようになりました.私自身もスマートリングを使用していますが,実際の睡眠時間がベッドにいる時間よりも短いことや,自分の熟睡感が必ずしも当てにならないことに気づきました.そのような中,米国Mount Sinai医科大学から一般向けウェアラブル機器を用いて自らレム睡眠行動異常症(REM sleep behavior disorder;RBD)を疑い,最終的に診断に至った症例報告が発表されました.

症例は54歳男性で,睡眠改善のために市販の睡眠トラッカーを使用していました.当初は妻が睡眠中の寝言や軽い動きに気づく程度でしたが,次第に夢の内容に一致した身振りや発声が顕著となり,ある夜には腕を突き出しながら叫び家族を守る夢を見ていました.彼はインターネットで症状を調べ,ウェアラブル機器のアプリに表示されたその時間(4時36分頃)の睡眠データを見ると,本来筋肉が弛緩しているはずのREM睡眠の時間帯にそのエピソードが生じ,動き(図1のmovement)が記録されていたため,自分はRBDではないかと疑いました.図2では5時30分頃にREM睡眠が終了し,夢の中でロックコンサートを撮影する夢を見ていた彼が目覚めたとき右手を撮影の姿勢のまま挙げており,この症例では夢の行動化エピソード(dream-enacting behavior)がちょうどREM睡眠の終末から覚醒への移行に重なっていた様子が可視化されていました.

他院で行った初回のポリソムノグラフィーでは診断に至りませんでしたが,症状が持続したためMount Sinai医科大学で再検査を行ったところ,総睡眠時間312分のうち62.5分がREM睡眠であり,そのREM睡眠の40%以上で下顎(オトガイ下筋)や上肢の筋肉に,通常のREM睡眠ではほぼ消失しているはずの筋活動が短く断続的に繰り返し現れていました.この筋活動は呼吸イベントとは無関係に出現しており「相動性筋活動(phasic EMG activity)」と呼ばれます.本来REM睡眠中には全身の筋肉は弛緩してほとんど動かないため,こうした頻発する短い筋活動は異常所見であり,実際には夢の内容に合わせて手足を振る・起き上がる・声を出すといった行動化(dream-enactment)として現れ,RBDに特徴的な「REM睡眠時の筋緊張消失の喪失(REM without atonia)」を反映しています.数か月後の皮膚生検ではリン酸化αシヌクレインの沈着が認められ,基礎にシヌクレイノパチーが存在する可能性が示されました.

RBDはパーキンソン病,レビー小体型認知症,多系統萎縮症などαシヌクレイノパチーの早期兆候であることが多く,早期診断は安全対策や症状の治療,臨床試験への参加に役に立ちます.しかし現状では一晩のみのポリソムノグラフィー検査や専門医不足などが診断の遅れや見逃しを生んでおり,患者が夢の行動化に気づかない場合や独居の場合には評価が遅れます.ウェアラブル機器の信頼性が確立されれば,睡眠医療に大きな変革をもたらし,RBDの早期発見・介入に役立つことが期待されます.加えてナルコレプシーなどの他の睡眠疾患の診断にも有用かもしれないと思いました.

Marwaha S,Schenck CH,During EH.Self-Diagnosed REM Sleep Behavior Disorder Using a Consumer Device.JAMA Neurology.Published online September 22,2025.doi.org/10.1001/jamaneurol.2025.3400

・治せる認知症様症状―慢性硬膜下血腫の最新情報

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年9月26日のFB投稿です**

慢性硬膜下血腫(cSDH)に関する最新の総説がNeurol Clin Pract誌に掲載されました.cSDHは,高齢化や抗血栓薬使用の増加により今後症例数はさらに増加すると予測され,2030年には成人で最も頻度の高い頭蓋内外科的疾患になると報告されています.臨床像は無症状から昏睡まで多彩で,歩行障害,痙攣発作,頭痛,局所神経症状に加えて認知障害・精神症状を呈することもあり,認知症や精神疾患と見間違われることがあります.基礎疾患として腎疾患や肝疾患,がんなどの凝固異常,抗血栓薬内服がしばしば背景にあり,軽微な外傷や急性硬膜下血腫の遷延から新たに形成されることが多いとされています.

慢性硬膜下血腫(cSDH)に関する最新の総説がNeurol Clin Pract誌に掲載されました.cSDHは,高齢化や抗血栓薬使用の増加により今後症例数はさらに増加すると予測され,2030年には成人で最も頻度の高い頭蓋内外科的疾患になると報告されています.臨床像は無症状から昏睡まで多彩で,歩行障害,痙攣発作,頭痛,局所神経症状に加えて認知障害・精神症状を呈することもあり,認知症や精神疾患と見間違われることがあります.基礎疾患として腎疾患や肝疾患,がんなどの凝固異常,抗血栓薬内服がしばしば背景にあり,軽微な外傷や急性硬膜下血腫の遷延から新たに形成されることが多いとされています.

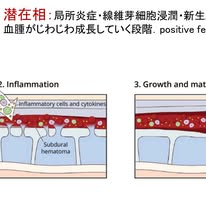

病態生理は以下の3相で説明されています.

①初期相:軽微な外傷などで硬膜境界細胞層が損傷され,脳脊髄液・血液が滲出し始める段階.

②潜在相:局所炎症・線維芽細胞浸潤・新生血管形成・線溶亢進などが進行し,血腫がじわじわと成長していく段階(positive feedback loop).

③臨床相:血腫がある程度たまってmass effectを生じ,神経症状が顕在化する段階.

明確な診断基準はなく,CTで脳灰白質に対して等〜低吸収を示す液体貯留を確認するのが一般的です.内部構造の分類としてNakaguchi分類が広く使われ,図2のA均一型,B分離型,C層状型,D梁状型の4つのサブタイプに分けられます.均一型・層状型は比較的若い血腫で再発率が低め,分離型は慢性で再発リスクが高く,梁状型は吸収過程にあると考えられ再発リスクが低いとされます.こうした内部構造は外科的排血や硬膜中動脈塞栓術(MMAE)後の吸収速度や再発率にも影響する可能性があり,画像バイオマーカーとして注目されています.

治療の第一選択は外科的排血であり,穿頭洗浄・ドレナージ,ツイストドリル方式,大開頭術がありますが,死亡率や合併症率,再発率はいずれも高く,患者背景によっては侵襲が大きく適応が難しいことがあります.保存的治療として凝固異常の是正,抗線溶薬トラネキサム酸,抗炎症薬デキサメタゾン,HMG-CoA還元酵素阻害薬アトルバスタチンなどが試みられていますが,現時点で有効性は限定的です.

近年注目される硬膜中動脈塞栓術(MMAE)は,硬膜および新生血管への血流を遮断することで滲出と再発を抑制しうると考えられています.手術との併用や単独療法として用いられ,複数の大規模ランダム化比較試験(EMBOLISE,MAGIC-MT,STEMなど)で治療失敗率の有意な減少が示されています(STEM試験では治療失敗率39.2%が15.2%に減少;治療失敗=再発・残存・再手術・重度の脳卒中/心筋梗塞・神経死).ただし急速な血腫減少は得られないため,重度の神経症状を呈する症例では外科的排血が第一選択となります.

本総説は,cSDHが炎症・血管新生に基づく進行性疾患であり,従来の外科治療には高い再発率と周術期リスクが伴うこと,そしてMMAEが再発抑制と血腫吸収促進の両面で有望な新規治療法であることを強調しています.認知症様症状を呈することがある点を踏まえると,今後症例増加が予測されるこの疾患を認知症の鑑別診断に積極的に挙げておくことの重要性が示唆されます.

Chen H, et al. Chronic subdural hematoma: a review of current knowledge, treatment modalities, and clinical trials of middle meningeal artery embolization. Neurol Clin Pract. 2025;15(4):e200501. doi.org/10.1212/CPJ.0000000000200501

・脳脊髄液オリゴクローナルバンドの意義―バンドの本数をどう解釈するか?―

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年9月27日のFB投稿です**

オリゴクローナルバンド(oligoclonal bands:OCB)は,脳脊髄液にのみ存在する複数のIgGバンドのことで,髄腔内免疫グロブリン産生を示す指標です(図1上).多発性硬化症(MS)の診断において重要なバイオマーカーであり,「脳脊髄液に特異的なバンドが2本以上」で陽性とされることが多いです.

オリゴクローナルバンド(oligoclonal bands:OCB)は,脳脊髄液にのみ存在する複数のIgGバンドのことで,髄腔内免疫グロブリン産生を示す指標です(図1上).多発性硬化症(MS)の診断において重要なバイオマーカーであり,「脳脊髄液に特異的なバンドが2本以上」で陽性とされることが多いです.

今週のカンファレンスで,大学院生の森泰子先生と,MSを除く自己免疫性神経疾患におけるOCBの意義,特にバンドの本数が多いことの意味について議論しました.ちょうどこのテーマに関する研究が最近のNeurology CP誌に掲載されていました.米国コロラド大学からの研究で,MSとMS以外の自己免疫性神経疾患におけるOCBの診断的価値とその限界を検討しています.

2018年から2020年にかけてOCB検査を受けた926例を対象とした後方視的解析では,MS患者の92%がOCB陽性であり,感度92%,特異度89%,陽性的中率(PPV)69%,陰性的中率(NPV)99%と,診断における高い感度と特異度が確認されました.一方,MSを除く自己免疫性中枢神経疾患では感度28%,特異度93%,PPV45%,NPV86%で,感度が著しく低いことが示されました(図1下).すなわち,OCB陰性であっても非MS自己免疫性神経疾患を除外できず,また陽性であっても半数以上は別の疾患であり,診断の決め手にはならないことが分かります.

さらにこの研究では,バンドの本数の意義を「interval likelihood ratio(ILR;区間尤度比)」という指標を用いて評価しています.区間尤度比とは,検査結果が出たときにその疾患の可能性がどれくらい変化するかを示す数字です.具体的には,OCBが5本以上検出された場合,自己免疫性神経疾患をもつ確率はMSを含めると約14.5倍に,MSを除くと約6.8倍に高まると算出されました.しかし,OCBが0本であっても疾患の存在が否定されるわけではなく,実際にMSを除く自己免疫性中枢神経疾患の62%がこの中に含まれており,ILRも0.71と高めでした.つまり,OCBが陰性だからといって自己免疫性神経疾患を否定できず,「0本なら安心」という判断はできないことになります.

OCB陽性は「中枢神経系で免疫反応が生じている可能性がある」ことを示唆し,免疫学的異常の存在を疑う手掛かりにはなります.しかし,これだけを根拠に「自己免疫疾患を強く疑う」ことはできません.なぜなら,OCBは自己免疫性神経疾患に特異的ではなく,HIV感染,神経梅毒,ボレリア感染(ライム病),中枢神経リンパ腫などの感染症や腫瘍でも陽性になることが知られているためです.図2はOCBの本数ごとの診断能をROC曲線で示したものです.バンド本数ごとのポイント(赤数字)は区間尤度比の変化を示し,MSではAUC0.93と高性能ですが,MSを除く自己免疫性疾患ではAUC0.63と低下していることが分かります.

以上を整理すると次のようになります.

• OCB 2本以上:MS診断の陽性基準として意義があるが,他の疾患では非特異的.

• OCB 5本以上:自己免疫性神経疾患の可能性は上がるが,それだけでは診断確定にはならない.

• OCB 0本:自己免疫疾患を除外できない.

結論として,OCBはMSの診断には欠かせない検査ですが,非MS自己免疫性神経疾患に対しては感度・特異度ともに不十分です.自己免疫性神経疾患のスクリーニングの一助にはなるものの,確定的証拠とはならないことを理解しておく必要があります.あくまで補助的な情報として位置づけ,臨床症候や抗体検査など他のデータと組み合わせて判断することが重要です.

Leech J, et al. Diagnostic accuracy of oligoclonal bands for CNS autoimmune disorders in acutely ill adults. Neurol Clin Pract. 2025;15:e200510. doi.org/10.1212/CPJ.0000000000200510

・PM2.5曝露はアルツハイマー病の進行を悪化させる:剖検602例の検討

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年9月30日のFB投稿です**

先日,PM2.5とレビー小体型認知症の報告をご紹介しましたが(https://tinyurl.com/2b687mhg),今度はアルツハイマー病(AD)との関連です.米国ペンシルベニア大学の研究チームはJAMA Neurology誌に,大気汚染の主要成分であるPM2.5の曝露がADの病理変化および重症度に与える影響を剖検コホートで検討した結果を発表しました.

先日,PM2.5とレビー小体型認知症の報告をご紹介しましたが(https://tinyurl.com/2b687mhg),今度はアルツハイマー病(AD)との関連です.米国ペンシルベニア大学の研究チームはJAMA Neurology誌に,大気汚染の主要成分であるPM2.5の曝露がADの病理変化および重症度に与える影響を剖検コホートで検討した結果を発表しました.

対象は1999年から2022年にかけて脳バンクに登録された剖検例602例(死亡時年齢78歳)で,このうち287例は臨床記録(CDR-SB)が利用可能でした.曝露濃度は死亡前1年間の居住地ごとのPM2.5濃度を衛星データと地域の大気質モニターで推定し,中央値は約9.8μg/㎥(四分位範囲7.1〜12.4μg/㎥)でした.

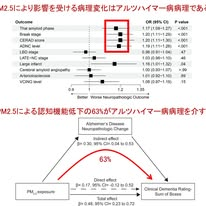

解析の結果,PM2.5曝露が1㎥あたり1μg増加するごとにAD神経病理変化(アミロイド斑・タウ神経原線維変化)のオッズ比は1.19(95%CI 1.11–1.28)と上昇し,臨床的にもCDR-SBスコアが平均0.48ポイント悪化していました.

図1のフォレストプロットでは,PM2.5曝露と各種神経病理指標との関連が示されています.ADの典型的な病理マーカーであるThal amyloid phase,Braak stage,CERAD score,ADNC levelでPM2.5曝露との有意な関連(OR 1.17〜1.20,P<.001)が認められた一方, LBD stage(αシヌクレイン),LATE-NC(TDP43),CAA(脳アミロイド血管症),細動脈硬化では有意差がなく,大梗塞のみOR 1.16(P=.04)と有意でした.つまり,PM2.5曝露の影響が主にAD病理に集中していることが示唆されます.

図2の媒介分析では,左に「PM2.5曝露」,中央に「アルツハイマー病神経病理変化(ADNC)」,右に「CDR-SBスコア(認知症重症度)」が並び,矢印で結ばれています.矢印のそばに書かれたβ値が各経路の効果を示しており,左→中央→右の間接効果β=0.30と総効果β=0.48の比率が約63%になるため,「PM2.5曝露とCDR-SBスコアの関連の63%がADNCを介して媒介されていることになります.つまりPM2.5曝露はAD病理を進行させ,その結果として認知症の重症度に影響していることが統計的に裏付けられたといえます.

研究責任者のEdward Lee医師は,自身のX(@TNRLab)で「遺伝要因だけでは説明できない認知症発症率の低下報告を受け,環境因子に注目した」「検証済みの空間時間モデルで過去20年にわたる600件超の剖検症例のPM2.5曝露量を推定し,曝露が高いほどアミロイド・タウ蓄積が多く,CDR-SBの分かる症例では認知・機能障害が大きく早く進行していた」「曝露期間を最大7年に延長し,社会経済的地位で調整し,PM2.5値の不確実性もモデル化しても結果は有意だった」と説明しています.そして「PM2.5曝露が健康に有害であることは十分に証拠があり,大気の質の改善は公衆衛生への投資と考えるべき.認知症ケア自体が高コストであることを踏まえると,その意義は大きい」と結んでいます.ナノプラスチックもPM2.5も認知症に大きく影響することを政治家を初め,多くの人に知って頂く必要があります.

Kim B, et al. Ambient Air Pollution and the Severity of Alzheimer Disease Neuropathology. JAMA Neurol. 2025 Sep 8:e253316. doi.org/10.1001/jamaneurol.2025.3316.

関連情報

アミロイドβ抗体薬の死亡リスク増加の危険性、難病医療における安楽死・医師介助自殺の倫理については、2024年11月のニュースに、下畑先生のFB投稿を掲載しています。

(作成者)峯岸 瑛(みねぎし あきら)

6/1 年半ばとうとう6月を迎えました。いよいよ紫陽花の季節です。昨日まで横須賀線の案内表示幕の後ろは横並びのきれいな菖蒲の絵でしたが、今日乗った車両は早速紫陽花に変わっていました。一週伸びた逗子のポールウォーキング教室は昨日までの悪天候を覆し 朝から夏空に。MCIにならない近道→ポールを使ってお喋りしながら歩幅広く歩いたあと脳トレp.ゲームで大笑い。みんなの笑顔が効果的だと思いました。次回は22日です。

6/1 年半ばとうとう6月を迎えました。いよいよ紫陽花の季節です。昨日まで横須賀線の案内表示幕の後ろは横並びのきれいな菖蒲の絵でしたが、今日乗った車両は早速紫陽花に変わっていました。一週伸びた逗子のポールウォーキング教室は昨日までの悪天候を覆し 朝から夏空に。MCIにならない近道→ポールを使ってお喋りしながら歩幅広く歩いたあと脳トレp.ゲームで大笑い。みんなの笑顔が効果的だと思いました。次回は22日です。 佐久ポールウォーキング協会より 本日PW駒場例会〜 佐久大学看護学生/1年8名・4年8名の実習参加もあり総勢60名越えでの参加者で公園〜牧場といつものコースPW闊歩でした。

佐久ポールウォーキング協会より 本日PW駒場例会〜 佐久大学看護学生/1年8名・4年8名の実習参加もあり総勢60名越えでの参加者で公園〜牧場といつものコースPW闊歩でした。 【インターバル速歩 試してガッテン】 2025/6/3 速歩は何故必要なの? わかりました! 速歩ってどの位の速さなの? アプリで体力測定からの 可視化でわかりました! #インターバル速歩 #佐久市在住佐藤珠美インストラクター 迎え実践しました #船橋ウォーキングソサイエティ #暑熱順化 も #中之条研究も #息が弾む中強度運動が良い! わかっているけど〜 なかなかできないよね #インターバル速歩アプリで 視える化したらやる気モリモリ になってきました! 速歩き後の ゆっくり歩きが助けになります! できそうな気がして来た〜♬ 理屈がわかり、速さも体験 来た時より 帰りの姿が活き活きして見えました 正当な「インターバル速歩教室」を 企画して良かったと思います!

【インターバル速歩 試してガッテン】 2025/6/3 速歩は何故必要なの? わかりました! 速歩ってどの位の速さなの? アプリで体力測定からの 可視化でわかりました! #インターバル速歩 #佐久市在住佐藤珠美インストラクター 迎え実践しました #船橋ウォーキングソサイエティ #暑熱順化 も #中之条研究も #息が弾む中強度運動が良い! わかっているけど〜 なかなかできないよね #インターバル速歩アプリで 視える化したらやる気モリモリ になってきました! 速歩き後の ゆっくり歩きが助けになります! できそうな気がして来た〜♬ 理屈がわかり、速さも体験 来た時より 帰りの姿が活き活きして見えました 正当な「インターバル速歩教室」を 企画して良かったと思います! 6/3 お天気は日替わり?雨のため里山歩きは腰越行政センター(きらら)の室内に変更。狭いスペースを時折二班に分かれながら 頭と身体と口を動かしました。そして、一人ずつ普段歩きとポールを使った大股の歩幅チェックをして1日8分は意識して病気予防の中強度歩行!🚶の再確認。 長嶋茂雄氏逝去のニュース。写真はhpから拝借。 立大記事https://www.facebook.com/share/18nF9FUWyZ/

6/3 お天気は日替わり?雨のため里山歩きは腰越行政センター(きらら)の室内に変更。狭いスペースを時折二班に分かれながら 頭と身体と口を動かしました。そして、一人ずつ普段歩きとポールを使った大股の歩幅チェックをして1日8分は意識して病気予防の中強度歩行!🚶の再確認。 長嶋茂雄氏逝去のニュース。写真はhpから拝借。 立大記事https://www.facebook.com/share/18nF9FUWyZ/ 昨年度市民センターで担当させていただいた【みんなの健康講座】(イレギュラー)の様子が掲示されていました✨ 参加者の皆さんの笑顔と先生からも元気をもらいました!のメッセージに感激!! 地域の健康づくりのお手伝いができたこと嬉しく思います!💕 またこんな講座ができるようこれからもがんばりますば~い💪☺️ 励みになります!! #健康講座 #地域の元気づくり #いきいき体操 #運動指導者 #ゲンキクリエイターケイコ #サザエさん体操 #笑顔が最高のごほうび #フィットネストレーナー #加圧インストラクター #エアロビクスインストラクター #みなさんお元気 #楽しい時間 #講話 #動けるからだであるための #出張講座

昨年度市民センターで担当させていただいた【みんなの健康講座】(イレギュラー)の様子が掲示されていました✨ 参加者の皆さんの笑顔と先生からも元気をもらいました!のメッセージに感激!! 地域の健康づくりのお手伝いができたこと嬉しく思います!💕 またこんな講座ができるようこれからもがんばりますば~い💪☺️ 励みになります!! #健康講座 #地域の元気づくり #いきいき体操 #運動指導者 #ゲンキクリエイターケイコ #サザエさん体操 #笑顔が最高のごほうび #フィットネストレーナー #加圧インストラクター #エアロビクスインストラクター #みなさんお元気 #楽しい時間 #講話 #動けるからだであるための #出張講座 できていそうで、結構何もできていない事が多い。過去の成功体験はすでに過去のこと。問題と対策をスピード感を持って対応する事が大切ですな。 1. アンカリング効果 定義:最初に提示された価格や情報が基準になって、その後の判断に影響を与える。 陥りやすいこと: 初回体験の価格を安くしすぎると、その価格が「基準」になり、正規料金に対して高く感じてしまう。 安さばかり強調してしまい、価値(サービス内容や効果)を伝えきれなくなる。 対策: 正規価格を先に提示した上で、体験価格やキャンペーン価格を「特別感」として見せる。 高額プランから紹介してから通常プランに下げると、通常プランが「お得」に見える。 2. 損失回避性 定義:人は「得をする」ことより「損をする」ことを嫌う。 陥りやすいこと: 「安いですよ」だけで訴求すると効果が薄い。 入会しないことによる“損”を伝えないと、行動に結びつかない。 対策: 「今始めないと〇〇の損があります」と未来の損失を明示する。 例:「今始めないと夏までに理想の体型には間に合いません」 「この特典は今だけ」「あとからの入会だと追加料金がかかります」など具体的に。 3. 社会的証明 定義:他人が買っていると、自分も安心して購入したくなる。 陥りやすいこと: 実績や他の会員の声を見せず、常に「新しいこと」ばかりに焦点を当てる。 SNSやHPにお客様の声・ビフォーアフターが少ない。 対策: 会員の声、レビュー、体験談、ビフォーアフターを見せる。 「〇〇地域で◯名が通っています」など数字で示す。 人気レッスンや満席状況のアナウンス。 4. 選択のパラドックス 定義:選択肢が多すぎると、人は決められなくなる。 陥りやすいこと: 料金プランやオプションが複雑すぎる。 初心者向けメニューが多すぎて、何を選べばいいかわからない。 対策: まずは「おすすめプラン」を提示し、迷わせない。 「迷ったらこれ!」と背中を押す表現を使う。 初回体験者には「3つ以内の選択肢」に絞る。 5. デフォルト効果 定義:人はあらかじめ設定された「初期設定」や「おすすめ」に従いやすい。 陥りやすいこと: すべてを選択制にしてしまい、判断の手間を増やす。 おすすめプランを明示しない。 対策: 「人気No.1」「おすすめ」と明示されたプランを用意。 初回体験予約時に、あらかじめ人気時間帯・人気レッスンをチェック済みにしておく。 6. 希少性の原理 定義:「限定」「残り○点」などで、今買わないと損と思わせる。 陥りやすいこと: 常に「キャンペーン中」「残り○名」と言い続けて信頼を失う。 希少性が嘘っぽくなると逆効果。 対策: 本当に限定された枠(例:月3名、週に1回だけのレッスン)で訴求。 「〇月〇日まで」「あと2枠」など具体的に伝える。 表現を工夫して、希少性を演出(例:「この先生の指導を受けられるのはこの日だけ」)。

できていそうで、結構何もできていない事が多い。過去の成功体験はすでに過去のこと。問題と対策をスピード感を持って対応する事が大切ですな。 1. アンカリング効果 定義:最初に提示された価格や情報が基準になって、その後の判断に影響を与える。 陥りやすいこと: 初回体験の価格を安くしすぎると、その価格が「基準」になり、正規料金に対して高く感じてしまう。 安さばかり強調してしまい、価値(サービス内容や効果)を伝えきれなくなる。 対策: 正規価格を先に提示した上で、体験価格やキャンペーン価格を「特別感」として見せる。 高額プランから紹介してから通常プランに下げると、通常プランが「お得」に見える。 2. 損失回避性 定義:人は「得をする」ことより「損をする」ことを嫌う。 陥りやすいこと: 「安いですよ」だけで訴求すると効果が薄い。 入会しないことによる“損”を伝えないと、行動に結びつかない。 対策: 「今始めないと〇〇の損があります」と未来の損失を明示する。 例:「今始めないと夏までに理想の体型には間に合いません」 「この特典は今だけ」「あとからの入会だと追加料金がかかります」など具体的に。 3. 社会的証明 定義:他人が買っていると、自分も安心して購入したくなる。 陥りやすいこと: 実績や他の会員の声を見せず、常に「新しいこと」ばかりに焦点を当てる。 SNSやHPにお客様の声・ビフォーアフターが少ない。 対策: 会員の声、レビュー、体験談、ビフォーアフターを見せる。 「〇〇地域で◯名が通っています」など数字で示す。 人気レッスンや満席状況のアナウンス。 4. 選択のパラドックス 定義:選択肢が多すぎると、人は決められなくなる。 陥りやすいこと: 料金プランやオプションが複雑すぎる。 初心者向けメニューが多すぎて、何を選べばいいかわからない。 対策: まずは「おすすめプラン」を提示し、迷わせない。 「迷ったらこれ!」と背中を押す表現を使う。 初回体験者には「3つ以内の選択肢」に絞る。 5. デフォルト効果 定義:人はあらかじめ設定された「初期設定」や「おすすめ」に従いやすい。 陥りやすいこと: すべてを選択制にしてしまい、判断の手間を増やす。 おすすめプランを明示しない。 対策: 「人気No.1」「おすすめ」と明示されたプランを用意。 初回体験予約時に、あらかじめ人気時間帯・人気レッスンをチェック済みにしておく。 6. 希少性の原理 定義:「限定」「残り○点」などで、今買わないと損と思わせる。 陥りやすいこと: 常に「キャンペーン中」「残り○名」と言い続けて信頼を失う。 希少性が嘘っぽくなると逆効果。 対策: 本当に限定された枠(例:月3名、週に1回だけのレッスン)で訴求。 「〇月〇日まで」「あと2枠」など具体的に伝える。 表現を工夫して、希少性を演出(例:「この先生の指導を受けられるのはこの日だけ」)。 6/4 お天気回復 今日もテラスにゴロンと横になりコアフィットエクササイズ。軽度認知症予防に威力発揮はPWサークルです。皆さんとお喋りの社会性と上・下両半身運動の一石二鳥。そしてパタカラ・スクワットとオーラルトレーニングで誤嚥も防げそうです。午後本覚寺でドラマ撮影していました。アレかな?

6/4 お天気回復 今日もテラスにゴロンと横になりコアフィットエクササイズ。軽度認知症予防に威力発揮はPWサークルです。皆さんとお喋りの社会性と上・下両半身運動の一石二鳥。そしてパタカラ・スクワットとオーラルトレーニングで誤嚥も防げそうです。午後本覚寺でドラマ撮影していました。アレかな? Welcome to SINANO☺️ 北海道から九州まで、 全国のスポーツ用品店さんたちが、 シナノを見学にいらっしゃいました☺️ 工場の見学👀 ポールウォーキングの講習🏃♂️ シナノについて⛷️ 盛りだくさんでご案内☺️ 今も昔も地域に根付いたスポーツ店の皆さんに 支えられていますね😊 今後ともよろしくお願いいたします🙏 #SINANO #シナノ #工場見学 #ポールウォーキング

Welcome to SINANO☺️ 北海道から九州まで、 全国のスポーツ用品店さんたちが、 シナノを見学にいらっしゃいました☺️ 工場の見学👀 ポールウォーキングの講習🏃♂️ シナノについて⛷️ 盛りだくさんでご案内☺️ 今も昔も地域に根付いたスポーツ店の皆さんに 支えられていますね😊 今後ともよろしくお願いいたします🙏 #SINANO #シナノ #工場見学 #ポールウォーキング 本日は、名古屋市緑区の保健センターにおいて、保健師、介護関係者、地域のまちづくり関係者の皆さん、20名ほどにお集まりいただき、ポールウォーキング講座を担当させていただきました。 こちらでは4年ほど前にも認知症予防の一環として保健師さんの皆さんにポールウォーキング講座を担当いたしましたが、久しぶりの今回の講座でした。 今後、このポールウォーキングを地域で広げていきたい、あるいは街の活性化に繋げたいというコンセプトのもと、まずは核となる今回の皆さんにPWを学んでいただき、そこから発信していきながら、住民の皆さんに広げていく計画とのことです。 この地域はアップダウンがあるので、PWは使い勝手が良いですね。 とくに、高齢の皆さんには活用いただきたいです。 本日を第一弾として、第二、第三と今後につなげて行っていただきたいです。 自治体でのPW講座をここ15年ほどやってきておりますが、うまくいくところも、途中挫折するところとありますが、その違いは、やはり、スタートアップのところでは自治体の皆さんが、市民の皆さんに対してしっかりフォローを取れるかどうかです。 保健センターがいつまでもやることではないのですが、最初から、市民に振ってしまうと大概失敗します。 最初は丁寧に、少し時間とお金をかけて、丁寧に育てていく度量が必要です。 是非、こちらの保健センターではそのことを踏まえて、今後を見守らせていただきます。 皆さん、応援しています📣 #ポールウォーキング #緑保健センター #街づくり

本日は、名古屋市緑区の保健センターにおいて、保健師、介護関係者、地域のまちづくり関係者の皆さん、20名ほどにお集まりいただき、ポールウォーキング講座を担当させていただきました。 こちらでは4年ほど前にも認知症予防の一環として保健師さんの皆さんにポールウォーキング講座を担当いたしましたが、久しぶりの今回の講座でした。 今後、このポールウォーキングを地域で広げていきたい、あるいは街の活性化に繋げたいというコンセプトのもと、まずは核となる今回の皆さんにPWを学んでいただき、そこから発信していきながら、住民の皆さんに広げていく計画とのことです。 この地域はアップダウンがあるので、PWは使い勝手が良いですね。 とくに、高齢の皆さんには活用いただきたいです。 本日を第一弾として、第二、第三と今後につなげて行っていただきたいです。 自治体でのPW講座をここ15年ほどやってきておりますが、うまくいくところも、途中挫折するところとありますが、その違いは、やはり、スタートアップのところでは自治体の皆さんが、市民の皆さんに対してしっかりフォローを取れるかどうかです。 保健センターがいつまでもやることではないのですが、最初から、市民に振ってしまうと大概失敗します。 最初は丁寧に、少し時間とお金をかけて、丁寧に育てていく度量が必要です。 是非、こちらの保健センターではそのことを踏まえて、今後を見守らせていただきます。 皆さん、応援しています📣 #ポールウォーキング #緑保健センター #街づくり 第14回日本ノルディック・ポール・ウォーク学術大会6日倉吉市で開催されました。 市民公開講座は荻原長野市市長と広田倉吉市市長による―ウォーキングコース創生ー歩ける街づくりー大変盛り上がる対談でした‼️ お疲れ様でした‼️

第14回日本ノルディック・ポール・ウォーク学術大会6日倉吉市で開催されました。 市民公開講座は荻原長野市市長と広田倉吉市市長による―ウォーキングコース創生ー歩ける街づくりー大変盛り上がる対談でした‼️ お疲れ様でした‼️ 初上陸

初上陸 6/7 梅雨入りを目前に紫陽花の季節が到来。二階堂PWは嬉しいお天気に恵まれました。風が涼しく熱中症の心配はなく元気に歩けました。人混みの紫陽花のメッカ長谷~成就院~明月院より早い紫陽花の開花(出会った人力車さんの説明)を堪能できました。見上げる高いところから花の滝のよう。まずはピンク編。昨日の渋谷のシンプル紫陽花とは別人の鎌倉紫陽花ロードです(自慢の紫陽花ロードが幾つもありますね)

6/7 梅雨入りを目前に紫陽花の季節が到来。二階堂PWは嬉しいお天気に恵まれました。風が涼しく熱中症の心配はなく元気に歩けました。人混みの紫陽花のメッカ長谷~成就院~明月院より早い紫陽花の開花(出会った人力車さんの説明)を堪能できました。見上げる高いところから花の滝のよう。まずはピンク編。昨日の渋谷のシンプル紫陽花とは別人の鎌倉紫陽花ロードです(自慢の紫陽花ロードが幾つもありますね) #これが信州大学インターバル速歩 #船橋ウォーキングソサイエティ 暑くなる前に #土曜日定例会 も アプリを使って実践しました 9分間の体力測定 からの #15分間インターバル速歩 動け〜#ミトコンドリア つくれ #乳酸 今迄のインターバルとは 強度が全く違います! 辛いけれど頑張れるのは 理由も運動強度可視化も明確 そして励む仲間がいるからでしょう #インターバル速歩佐藤珠美コーチ からの指導を受けて自主練 2025/6/7

#これが信州大学インターバル速歩 #船橋ウォーキングソサイエティ 暑くなる前に #土曜日定例会 も アプリを使って実践しました 9分間の体力測定 からの #15分間インターバル速歩 動け〜#ミトコンドリア つくれ #乳酸 今迄のインターバルとは 強度が全く違います! 辛いけれど頑張れるのは 理由も運動強度可視化も明確 そして励む仲間がいるからでしょう #インターバル速歩佐藤珠美コーチ からの指導を受けて自主練 2025/6/7 佐久ポールウォーキング協会より 〜岩村田PW散策〜 「佐久歴史の道案内人の会」の皆さんの蘊蓄ガイド付で、約5km/2時間半の岩村田East areaの散策でした。 岩村田城址-湯川沿い/ヒカリゴケ-農業用水-遊廓跡-鼻顔稲荷神社-大神宮神社/聖徳太子像-信濃石〜と盛り沢山のガイドが有り普段の散策より👀〜👂〜🧠を使い皆さん趣きのあったモノとなった様でした❗️ 来年も蘊蓄ガイド期待です‼️

佐久ポールウォーキング協会より 〜岩村田PW散策〜 「佐久歴史の道案内人の会」の皆さんの蘊蓄ガイド付で、約5km/2時間半の岩村田East areaの散策でした。 岩村田城址-湯川沿い/ヒカリゴケ-農業用水-遊廓跡-鼻顔稲荷神社-大神宮神社/聖徳太子像-信濃石〜と盛り沢山のガイドが有り普段の散策より👀〜👂〜🧠を使い皆さん趣きのあったモノとなった様でした❗️ 来年も蘊蓄ガイド期待です‼️ 6/9 雲が空全体を薄く覆い夕方からは雨予報。杉ポ友人のNW鎌倉遠足の下見にお付き合いの1日。良~く思い出したら杉ポ以前に駒沢にいらしたのが最初でした。登山家なので鎌倉程度の低山を歩くのは朝飯前。スタートは東勝寺腹切りやぐらから 大小の寺社巡りをしながら逗子小坪へ。現存する築港遺跡として日本最古の和賀江湾で今日は面白い体験をしました(コメ欄に) 月九ドラマを観ていて遅い投稿になりました💦

6/9 雲が空全体を薄く覆い夕方からは雨予報。杉ポ友人のNW鎌倉遠足の下見にお付き合いの1日。良~く思い出したら杉ポ以前に駒沢にいらしたのが最初でした。登山家なので鎌倉程度の低山を歩くのは朝飯前。スタートは東勝寺腹切りやぐらから 大小の寺社巡りをしながら逗子小坪へ。現存する築港遺跡として日本最古の和賀江湾で今日は面白い体験をしました(コメ欄に) 月九ドラマを観ていて遅い投稿になりました💦 さっ、午後は【BasicStepAerobics】(踏み台昇降運動)のレッスン! 大雨☔️にならなくてホッ!! (佐賀県と大分県は非常に警戒が必要な状況のようです。安全を最優先にお過ごしください🙏) 午前は休講だったとはいえ…歩数なんと! 1000歩にも届かず🤣 掃除・洗濯→ゴロゴロ…これはマジで“やば歩数”💦 「1日8000歩」はやっぱムリ〜😣(日常生活動作含む) 休息も大事だけど、これが毎日続いたら…身体は朽ちる😂 身体は動かさないと錆びますよね💦 マジで”やば歩数” 動き過ぎもいかがなものか?だが 動かなさ過ぎはOUT!! さっ、今からしっかり動きまっす🔥

さっ、午後は【BasicStepAerobics】(踏み台昇降運動)のレッスン! 大雨☔️にならなくてホッ!! (佐賀県と大分県は非常に警戒が必要な状況のようです。安全を最優先にお過ごしください🙏) 午前は休講だったとはいえ…歩数なんと! 1000歩にも届かず🤣 掃除・洗濯→ゴロゴロ…これはマジで“やば歩数”💦 「1日8000歩」はやっぱムリ〜😣(日常生活動作含む) 休息も大事だけど、これが毎日続いたら…身体は朽ちる😂 身体は動かさないと錆びますよね💦 マジで”やば歩数” 動き過ぎもいかがなものか?だが 動かなさ過ぎはOUT!! さっ、今からしっかり動きまっす🔥 昨日は、愛知県は丹羽郡大口町で、老人クラブ連合会の皆様に「これだけ体操」をご紹介して参りました♪ 雨模様で、自転車で来られる方もいらっしゃいますので足が遠のくかなと思っておりましたが、40名を超える皆様にご参集いただきました。 皆さん、ありがとうございました。 老人クラブですので、参加者の中心は70歳代の皆さんでしたが、最高齢者は94歳の男性の方! この94歳の方もそうでしたが、皆さんお若いですよ❗️ 最初のご挨拶のところで、「私も65歳となり、皆様と同じくシニア世代です❗️」と申し上げ途端に、皆さん一斉に「若いね〜‼️」😅 確かに、私がこの中では一番若かったですね❗️😁 65歳にして、若いね‼️と言われるのは、嬉しいような気もしますが、若干複雑な心境になりました😅 さて今回の講座テーマは『これだけ体操』。今回はシニア世代の皆様でしたので平仮名にしたのですが、実は、この“これだけ”というキーワードは以前から頭に浮かんでいて、これをローマ字表記にで“koredake体操”として、ストレッチ、筋トレ、ウォーキング、自律神経コンディショニング、脳トレ、また子どもたちや親子で楽しめるものなど、色々なバリエーションを作ってまいります。 夏からは、大口町からの委託事業でこの体操をオンライン配信も活用して、子供からシニア世代まで、どなたでも気軽に、生活の一場面でちょいとやってみるという感覚で、しかもあれもこれもではなく、『これだけ“koredake”』でいいんです☺️と、ハードルをぐーんと下げて、とにかくやる‼️ことをモットーにして、町民の皆さんに保健センターの皆さんのる力を合わせて発信していきます‼️ #大口町 #老人クラブ #これだけ体操 #koredake体操

昨日は、愛知県は丹羽郡大口町で、老人クラブ連合会の皆様に「これだけ体操」をご紹介して参りました♪ 雨模様で、自転車で来られる方もいらっしゃいますので足が遠のくかなと思っておりましたが、40名を超える皆様にご参集いただきました。 皆さん、ありがとうございました。 老人クラブですので、参加者の中心は70歳代の皆さんでしたが、最高齢者は94歳の男性の方! この94歳の方もそうでしたが、皆さんお若いですよ❗️ 最初のご挨拶のところで、「私も65歳となり、皆様と同じくシニア世代です❗️」と申し上げ途端に、皆さん一斉に「若いね〜‼️」😅 確かに、私がこの中では一番若かったですね❗️😁 65歳にして、若いね‼️と言われるのは、嬉しいような気もしますが、若干複雑な心境になりました😅 さて今回の講座テーマは『これだけ体操』。今回はシニア世代の皆様でしたので平仮名にしたのですが、実は、この“これだけ”というキーワードは以前から頭に浮かんでいて、これをローマ字表記にで“koredake体操”として、ストレッチ、筋トレ、ウォーキング、自律神経コンディショニング、脳トレ、また子どもたちや親子で楽しめるものなど、色々なバリエーションを作ってまいります。 夏からは、大口町からの委託事業でこの体操をオンライン配信も活用して、子供からシニア世代まで、どなたでも気軽に、生活の一場面でちょいとやってみるという感覚で、しかもあれもこれもではなく、『これだけ“koredake”』でいいんです☺️と、ハードルをぐーんと下げて、とにかくやる‼️ことをモットーにして、町民の皆さんに保健センターの皆さんのる力を合わせて発信していきます‼️ #大口町 #老人クラブ #これだけ体操 #koredake体操 6/11 湿度が高く少し動くだけで汗が滲み出てきます💦 今日は熱中症対策よりMCI(軽度認知障害)対策に力を入れ 取り組みました。脳と身体を連動して素早く正しい反応!が思ったより難しい。一生懸命トライアル!「歩かないと歩けなくなる」ように「使わないと動かなくなる」のを防ぎます。詐欺電話に引っ掛からない訓練も。帰宅後エレベーター(リフト)点検の間TVのザ・インターネットが面白く思わず最後まで観てしまいました。 ※MCIとはMild Cognitive Impairmentの、略

6/11 湿度が高く少し動くだけで汗が滲み出てきます💦 今日は熱中症対策よりMCI(軽度認知障害)対策に力を入れ 取り組みました。脳と身体を連動して素早く正しい反応!が思ったより難しい。一生懸命トライアル!「歩かないと歩けなくなる」ように「使わないと動かなくなる」のを防ぎます。詐欺電話に引っ掛からない訓練も。帰宅後エレベーター(リフト)点検の間TVのザ・インターネットが面白く思わず最後まで観てしまいました。 ※MCIとはMild Cognitive Impairmentの、略 6/12 お天気は一転☀ クーラーの効いたホールで今日から木曜クラスも計測が始まりました。脂肪率と筋肉率が近付いて来るといいですね。体年齢は実年齢より概ね10歳若いかたが多いのは普段から運動しているからだと思います。運動不足のまだお若い包括の Aさんだけ体年齢が5歳老けていたので大笑い🤣 自分の生年月日を昭和では言えるが、西暦ではわからない、というかたお1人!珍しいです。 教室の帰りに皆さんとガストでお茶会🍨 3食タンパク質を採り 運動をして お喋りをしてこれだけ笑えば夜はぐっすりzzzz認知症も近寄らないでしょう。

6/12 お天気は一転☀ クーラーの効いたホールで今日から木曜クラスも計測が始まりました。脂肪率と筋肉率が近付いて来るといいですね。体年齢は実年齢より概ね10歳若いかたが多いのは普段から運動しているからだと思います。運動不足のまだお若い包括の Aさんだけ体年齢が5歳老けていたので大笑い🤣 自分の生年月日を昭和では言えるが、西暦ではわからない、というかたお1人!珍しいです。 教室の帰りに皆さんとガストでお茶会🍨 3食タンパク質を採り 運動をして お喋りをしてこれだけ笑えば夜はぐっすりzzzz認知症も近寄らないでしょう。 #船橋ウォーキングサソイエティ 木曜日行田公園定例会 ポールを使うウォーキングですが たまにはポールを置いての基礎練習 も入ります 重心の移動の練習後は ポールを持って外周と内周 そして「インターバル速歩」 と3つのグループに分かれて いい汗かきました。

#船橋ウォーキングサソイエティ 木曜日行田公園定例会 ポールを使うウォーキングですが たまにはポールを置いての基礎練習 も入ります 重心の移動の練習後は ポールを持って外周と内周 そして「インターバル速歩」 と3つのグループに分かれて いい汗かきました。

緑深い新宿御苑をノルディックウォーキングで 気まポ(気ままにポール歩きの会)は土曜日(6月14日)無事開催できました。予報通り、雨無く曇り空で、快適に歩けました。 御苑は本当に変化に富んでいるので、みなさん気ままにあちこち立ち止まって、時間がどんどん過ぎていきます。 外苑のイチョウ並木まで欲張るつもりでしたが、御苑でゆっくりしすぎたので、国立競技場の外側を一周して御苑に戻りました。 御苑は、その日のうちなら再入場できます。全員高齢者料金で250円。 午後1時過ぎ、新宿御苑駅近くの町中華にたどり着き、カンパイ&ランチ。歩数約14000歩でした。 ※写真は田村和史君(高校同級生)からかなりいただきました。

緑深い新宿御苑をノルディックウォーキングで 気まポ(気ままにポール歩きの会)は土曜日(6月14日)無事開催できました。予報通り、雨無く曇り空で、快適に歩けました。 御苑は本当に変化に富んでいるので、みなさん気ままにあちこち立ち止まって、時間がどんどん過ぎていきます。 外苑のイチョウ並木まで欲張るつもりでしたが、御苑でゆっくりしすぎたので、国立競技場の外側を一周して御苑に戻りました。 御苑は、その日のうちなら再入場できます。全員高齢者料金で250円。 午後1時過ぎ、新宿御苑駅近くの町中華にたどり着き、カンパイ&ランチ。歩数約14000歩でした。 ※写真は田村和史君(高校同級生)からかなりいただきました。 6/15 朝の豪雨は嘘のようにからっと上がって午後は真夏の太陽。テレジア会七里ヶ浜ホームでポールウォーキング初講習会。江ノ電鎌倉高校前近くの見晴らしの良い高台からは遠くにヨット⛵近くではサーフィン☀🌊🏂を楽しむ様子が見えました。 以前からご依頼いただいていたPW初めての方々のための会でしたが、ホーム入居の方々から手を振って頂いて私も振り返し、母の施設時代を思いだしじわっと来ました😢 講習会は皆さん興味津々、熱心で半歩広く!という前に大股揃い。なんば歩き?フレイル? 質問も沢山でした。

6/15 朝の豪雨は嘘のようにからっと上がって午後は真夏の太陽。テレジア会七里ヶ浜ホームでポールウォーキング初講習会。江ノ電鎌倉高校前近くの見晴らしの良い高台からは遠くにヨット⛵近くではサーフィン☀🌊🏂を楽しむ様子が見えました。 以前からご依頼いただいていたPW初めての方々のための会でしたが、ホーム入居の方々から手を振って頂いて私も振り返し、母の施設時代を思いだしじわっと来ました😢 講習会は皆さん興味津々、熱心で半歩広く!という前に大股揃い。なんば歩き?フレイル? 質問も沢山でした。 いきなりの暑さに 会場到着までにフゥフゥ!! 2025/6/16 皆さん余裕を持って参加 慌てる事もなく 座位→立位で #ストレッチと筋トレ を30分 クーラーの中で快適に運動 あっという間に終わります #ラダーでコグニサイズ #しっかり歩き に分かれて 頭と身体のサビつきを剥がします 途中疲れたらお休みしながら 本日も #シニアポールウォーキング みんな元気でした #船橋ウォーキングサソイエティ 「万博に行って来ました! 初日は17000歩 二日目は12000歩 こんなに歩けるように なったなんて! 入院していた時、こんな日が 来るとは思わなかった」 と嬉しい報告を頂きました。 「シニアポールウォーキング」 のお陰と言って下さいますが ご本人の前向きな心と頑張りが 奇跡を生むと思います。

いきなりの暑さに 会場到着までにフゥフゥ!! 2025/6/16 皆さん余裕を持って参加 慌てる事もなく 座位→立位で #ストレッチと筋トレ を30分 クーラーの中で快適に運動 あっという間に終わります #ラダーでコグニサイズ #しっかり歩き に分かれて 頭と身体のサビつきを剥がします 途中疲れたらお休みしながら 本日も #シニアポールウォーキング みんな元気でした #船橋ウォーキングサソイエティ 「万博に行って来ました! 初日は17000歩 二日目は12000歩 こんなに歩けるように なったなんて! 入院していた時、こんな日が 来るとは思わなかった」 と嬉しい報告を頂きました。 「シニアポールウォーキング」 のお陰と言って下さいますが ご本人の前向きな心と頑張りが 奇跡を生むと思います。 6/17 外出自粛、激しい運動は控えましょう!の注意に冷えピタなど持って広町緑地でPW定例会実施。強い日射しでしたが、広町の緑のなかはひんやりしてワンのお散歩も 小さな子どもたちも元気に歩いていました。夜はホタルシーズンですが蚊🦟がいるかも。帰りの道の暑さが心配なので今日は30分早く切り上げました(ランチが混むので?)帰宅後 何気なく観たBSの「秘境+鉄道 ガボン」。旧フランス領ガボン🇬🇦はシュバイツァー博士の国だったのですね。良い番組でした。

6/17 外出自粛、激しい運動は控えましょう!の注意に冷えピタなど持って広町緑地でPW定例会実施。強い日射しでしたが、広町の緑のなかはひんやりしてワンのお散歩も 小さな子どもたちも元気に歩いていました。夜はホタルシーズンですが蚊🦟がいるかも。帰りの道の暑さが心配なので今日は30分早く切り上げました(ランチが混むので?)帰宅後 何気なく観たBSの「秘境+鉄道 ガボン」。旧フランス領ガボン🇬🇦はシュバイツァー博士の国だったのですね。良い番組でした。 猛将日です❗️ 暑さと湿気が凄い💦 でも元気です! 2025/6/17 #船橋ウォーキングソサイエティ #火曜日美姿勢ウォーキング いつもは歩かないロードを探検 木立の中 イベント広場からサイクリング ロードの抜け道 植え込み中の花壇 「ニイタカヤマ二ノボレ」 行田無線塔記念碑を見上げ 泰山木の花を愛でて 涼を求めながら #行田公園ぐるり一筆書きウォーク 途中で希望者は5分間の 「#インターバル速歩」 習慣迄の小さな 確実な1歩の積み重ねで 病気知らずの体づくり

猛将日です❗️ 暑さと湿気が凄い💦 でも元気です! 2025/6/17 #船橋ウォーキングソサイエティ #火曜日美姿勢ウォーキング いつもは歩かないロードを探検 木立の中 イベント広場からサイクリング ロードの抜け道 植え込み中の花壇 「ニイタカヤマ二ノボレ」 行田無線塔記念碑を見上げ 泰山木の花を愛でて 涼を求めながら #行田公園ぐるり一筆書きウォーク 途中で希望者は5分間の 「#インターバル速歩」 習慣迄の小さな 確実な1歩の積み重ねで 病気知らずの体づくり ㊗️7周年 おかげさまで7周年を迎えることが出来ました😌 国からの復興費用の打切りにより、突然告げられた小学校での運動能力向上・肥満予防事業の終了。それまでの市と教育委員会の責任のなすり合いに嫌気が差し、店舗を構えて人財育成に取り組もうと考えました。 幸いにも紹介からすぐに物件が見つかり、出来ることからコツコツと積んでこれたのも、応援していただいた方々のおかげに他なりません🙇 今後も引き続き宜しくお願い致します🙇

㊗️7周年 おかげさまで7周年を迎えることが出来ました😌 国からの復興費用の打切りにより、突然告げられた小学校での運動能力向上・肥満予防事業の終了。それまでの市と教育委員会の責任のなすり合いに嫌気が差し、店舗を構えて人財育成に取り組もうと考えました。 幸いにも紹介からすぐに物件が見つかり、出来ることからコツコツと積んでこれたのも、応援していただいた方々のおかげに他なりません🙇 今後も引き続き宜しくお願い致します🙇 6/18 猛暑日 北鎌倉市場スタジオで脳トレ・コアトレのあと杉浦コーチ始め皆さんと 円覚寺大鐘・弁天堂までポールを頼りに長い階段を登り(階段途中に蛇の脱け殻と抜け出た縞蛇本人確認)。かつての弁天茶屋のあとのレストラン「航」の出張店で緑の風に吹かれ乍ら、美味しいランチを頂いてきました。見晴らし抜群、お洒落な器で流石美味しい食事でした。ステップトレーニングもできて一石二鳥。また行きたいです。

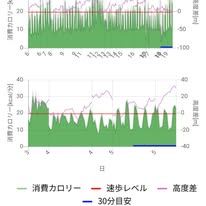

6/18 猛暑日 北鎌倉市場スタジオで脳トレ・コアトレのあと杉浦コーチ始め皆さんと 円覚寺大鐘・弁天堂までポールを頼りに長い階段を登り(階段途中に蛇の脱け殻と抜け出た縞蛇本人確認)。かつての弁天茶屋のあとのレストラン「航」の出張店で緑の風に吹かれ乍ら、美味しいランチを頂いてきました。見晴らし抜群、お洒落な器で流石美味しい食事でした。ステップトレーニングもできて一石二鳥。また行きたいです。 【どの時間帯に入れようか?】 2025/6/19 この暑さで夕方のウォーキング は厳しいので今朝は朝活! バナナ1本食べ水分補給後に出発 朝は自転車も車も多い… コース選びに頭も活性化(笑) 「インターバル速歩」開始 無料アプリ開始が5/15から 移行して有料アプリ開始が6/3 有料アプリはアドバイスも 入って来る。 突然の暑さをアプリは感知せず 今日のコメントは手厳しい(笑) 朝活で知人から お野菜を頂く 嬉しい(◍•ᴗ•◍)❤ インゲン大好き

【どの時間帯に入れようか?】 2025/6/19 この暑さで夕方のウォーキング は厳しいので今朝は朝活! バナナ1本食べ水分補給後に出発 朝は自転車も車も多い… コース選びに頭も活性化(笑) 「インターバル速歩」開始 無料アプリ開始が5/15から 移行して有料アプリ開始が6/3 有料アプリはアドバイスも 入って来る。 突然の暑さをアプリは感知せず 今日のコメントは手厳しい(笑) 朝活で知人から お野菜を頂く 嬉しい(◍•ᴗ•◍)❤ インゲン大好き #ポールウォーキング 私も関わっている地域に 悠々シニアスタッフに向けての研修会をポールウォーキングマスターコーチの村上コーチが講師でいらして下さいました 村上コーチとはこの数年は電話やメッセージでは連絡とっていましたが 対面は久しぶりでした お互いの近況報告や村上コーチのやられているポール以外の指導の話など聞く事ができました ありがとうございました 次は◯◯⚪︎◯ですね〜 スマイルチームのメンバーも参加出来たらと考えています #地域包括支援センター #悠々シニアスタッフ