ポールウォーキングは、上肢・体幹・下肢を連動させる全身運動なので脳の運動中枢にとっても良い刺激となり、リハビリにも取り入れられますが、脳のトポロジーは変化させるのでしょうか?

脳のトポロジーにおける4つの重要な転換点(9歳:子ども期から思春期への移行、32歳:成人期の始まり、66歳:初期老化期の始まり、83歳:後期老化期の始まり)を明らかにした論文、定期的な運動のがん抑制メカニズムを明らかにした論文、岐阜大学医学部の下畑先生からの最新医学情報等を、お届けします。

1.2025年12月の活動状況

・長谷川 弘道さんの投稿

ohana ポールウォーキング in モリコロパーク

ohana ポールウォーキング in モリコロパーク

・遠藤 恵子さんの投稿

真冬の冷たい空気❄️ 本日の運動教室では手が冷たい方が多く霜焼けできている方もおられたので運動に加えてハンドケアも実施しました✨ セラピストとしての学びが活かせています🍀🫶 日頃から指の動きが悪かった男性から「おや?指が動くようになったばい!これは家でも続けた方がいいね」と嬉しい声もいただきました❤︎ お役に立てれて嬉しかったです♡

真冬の冷たい空気❄️ 本日の運動教室では手が冷たい方が多く霜焼けできている方もおられたので運動に加えてハンドケアも実施しました✨ セラピストとしての学びが活かせています🍀🫶 日頃から指の動きが悪かった男性から「おや?指が動くようになったばい!これは家でも続けた方がいいね」と嬉しい声もいただきました❤︎ お役に立てれて嬉しかったです♡

・スマイルチームさんの投稿

ポールウォーキング

ポールウォーキング

・田村 芙美子さんの投稿

午前中 渋谷区元気すこやか事業 のポールウォーキング教室 今日は計測日。 午後から 近くの代々木公園でノルディックウォーキングプライベートレッスン。 2種のポール持参でした。

午前中 渋谷区元気すこやか事業 のポールウォーキング教室 今日は計測日。 午後から 近くの代々木公園でノルディックウォーキングプライベートレッスン。 2種のポール持参でした。

・中村 理さんの投稿

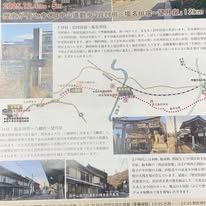

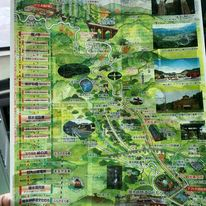

一年振りのメンバーと一年振りの中山道PW〜 佐久/岩村田〜望月宿迄 二日に掛け約14kmのPWで。 久々のロングで充実の日々❗️ 来年は残り 望月宿〜茂田井宿〜立科/芦田宿PWを約束ww

一年振りのメンバーと一年振りの中山道PW〜 佐久/岩村田〜望月宿迄 二日に掛け約14kmのPWで。 久々のロングで充実の日々❗️ 来年は残り 望月宿〜茂田井宿〜立科/芦田宿PWを約束ww

・校條 諭さんの投稿

屋上農園でカブを収穫 神田錦町の5階建てビルの屋上でカブの種を植えたのは9月18日でした。ちよだプラットフォームスクウェアの「ちよぷらアグリ」の活動です。 本日(12月6日)無事収穫。プランターによっては虫に食われたところもありましたが、私のは幸運にも無事でした。 ミニトマト、春菊、トウモロコシ、バジルなどを植えてきましたが、春菊、バジルと同様うまくいきました。

屋上農園でカブを収穫 神田錦町の5階建てビルの屋上でカブの種を植えたのは9月18日でした。ちよだプラットフォームスクウェアの「ちよぷらアグリ」の活動です。 本日(12月6日)無事収穫。プランターによっては虫に食われたところもありましたが、私のは幸運にも無事でした。 ミニトマト、春菊、トウモロコシ、バジルなどを植えてきましたが、春菊、バジルと同様うまくいきました。

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

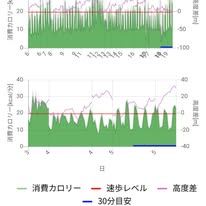

【春待月定例会2】 2025/12/6 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #海老川土曜コース 定着した #インターバルウォーキング 2分を5セット 20分 初冬にいい汗をかきます♬ #ノルディックウォーキング #ノルディックウオーク #ポールウォーク #ポールウォーキング #インターバル速歩

【春待月定例会2】 2025/12/6 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #海老川土曜コース 定着した #インターバルウォーキング 2分を5セット 20分 初冬にいい汗をかきます♬ #ノルディックウォーキング #ノルディックウオーク #ポールウォーク #ポールウォーキング #インターバル速歩

・スマイルチームさんの投稿

2025.12.2〜7 活動記録 ☺︎中屋敷CH体操 19名 ☺︎公民館抽選確認 ☺︎HP活動日更新 ☺︎舞台小道具作成 ☺︎スマイルPW 14名 ☺︎スマイルチーム上溝自主練 16名 ☺︎スマイルリズムエクササイズ 19名 ☺︎活き活き中屋敷PW 14名 ☺︎上鶴間公民館年末大掃除 ☺︎上鶴間公民館まつり実行委員会① ☺︎上鶴間公民館まつり発表部門調整会議①

2025.12.2〜7 活動記録 ☺︎中屋敷CH体操 19名 ☺︎公民館抽選確認 ☺︎HP活動日更新 ☺︎舞台小道具作成 ☺︎スマイルPW 14名 ☺︎スマイルチーム上溝自主練 16名 ☺︎スマイルリズムエクササイズ 19名 ☺︎活き活き中屋敷PW 14名 ☺︎上鶴間公民館年末大掃除 ☺︎上鶴間公民館まつり実行委員会① ☺︎上鶴間公民館まつり発表部門調整会議①

・中村 理さんの投稿

佐久ポールウォーキング協会より 今年度の外歩き仕舞いの 駒場例会でした。 前回の皆勤賞授与の欠席者表彰から始まり〜 先日の初雪も無くなった公園と牧場を、ゴミ拾いしながらの無事歩けた感謝を込めたポールwalk〜❗️ 残るは1月2月の「室内ポールウォーク」/フレイル予防の体育館迄お出掛けしての有酸素運動です‼️ お待ちしています。

佐久ポールウォーキング協会より 今年度の外歩き仕舞いの 駒場例会でした。 前回の皆勤賞授与の欠席者表彰から始まり〜 先日の初雪も無くなった公園と牧場を、ゴミ拾いしながらの無事歩けた感謝を込めたポールwalk〜❗️ 残るは1月2月の「室内ポールウォーク」/フレイル予防の体育館迄お出掛けしての有酸素運動です‼️ お待ちしています。

・田村 芙美子さんの投稿

神奈川健生クラブの活動イベントの1つ 地域グループ三浦ネットが企画担当のハイキングコースを今日はPWの例会と兼ねて歩きました。寿福寺スタート~源氏山~葛原岡神社~銭洗弁財天宇賀福神社~佐助稲荷神社~鎌倉歴史文化交流館(今日は休み) ポールがあれば山道も階段も楽々ですが本番は一般の参加者で少々しんどいかしら。 交流館手前で皆と別れ、人生初の甘味茶房雲母(キララ)

神奈川健生クラブの活動イベントの1つ 地域グループ三浦ネットが企画担当のハイキングコースを今日はPWの例会と兼ねて歩きました。寿福寺スタート~源氏山~葛原岡神社~銭洗弁財天宇賀福神社~佐助稲荷神社~鎌倉歴史文化交流館(今日は休み) ポールがあれば山道も階段も楽々ですが本番は一般の参加者で少々しんどいかしら。 交流館手前で皆と別れ、人生初の甘味茶房雲母(キララ)

・北陸ポールウオーキング倶楽部の中嶋 佳奈恵さんの投稿

今日から始める未病予防教室 | ポールウォーキング石川

今日から始める未病予防教室 | ポールウォーキング石川

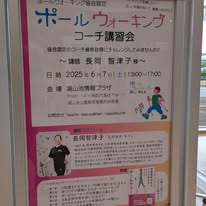

・長岡智津子さんの投稿

どっ鯉ポールウォーキング

どっ鯉ポールウォーキング

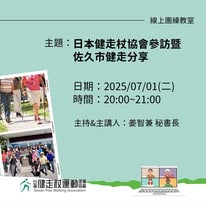

・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿

新北林口站|活動花絮回顧 林口今天好熱鬧! 大家一早精神滿滿集合,先練習暖身, 接著一路健走、一路聊天,步伐越走越一致。😄✨ 走進民視大樓後,更是全場驚呼連連, 大家第一次站上主播台、第一次走進攝影棚、 第一次看到密密麻麻的燈架與場景, 每個人都像回到學生時代的郊遊般興奮。📸🎬 有的人拍照拍到捨不得離開、 有的人默默觀察機器設備、 也有人邊走邊說「原來平常節目是這樣錄的喔!」 今天的健走不只是運動, 更像是一場「走進電視世界的冒險」。 謝謝大家一路的笑聲, 下一站我們繼續一起走得更開心、更自在。 #2025健走杖輕旅行 #雙杖在手健康跟著走 #台灣健走杖運動推廣協會

新北林口站|活動花絮回顧 林口今天好熱鬧! 大家一早精神滿滿集合,先練習暖身, 接著一路健走、一路聊天,步伐越走越一致。😄✨ 走進民視大樓後,更是全場驚呼連連, 大家第一次站上主播台、第一次走進攝影棚、 第一次看到密密麻麻的燈架與場景, 每個人都像回到學生時代的郊遊般興奮。📸🎬 有的人拍照拍到捨不得離開、 有的人默默觀察機器設備、 也有人邊走邊說「原來平常節目是這樣錄的喔!」 今天的健走不只是運動, 更像是一場「走進電視世界的冒險」。 謝謝大家一路的笑聲, 下一站我們繼續一起走得更開心、更自在。 #2025健走杖輕旅行 #雙杖在手健康跟著走 #台灣健走杖運動推廣協會

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

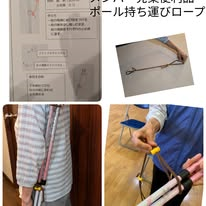

【春待月の定例会3】 2025/12/11 #2本のポールを使うウォーキング #船橋ウォーキングソサイエティ #行田公園 今日もしっかり頑張りました〜 #ストレッチと筋トレ #インターバルウォーキング 会員考案「ポールホルダー」を スタッフが仕上げました。 日常生活で是非活用して欲しい です。

【春待月の定例会3】 2025/12/11 #2本のポールを使うウォーキング #船橋ウォーキングソサイエティ #行田公園 今日もしっかり頑張りました〜 #ストレッチと筋トレ #インターバルウォーキング 会員考案「ポールホルダー」を スタッフが仕上げました。 日常生活で是非活用して欲しい です。

・田村 芙美子さんの投稿

【紅葉狩り】 北鎌倉のメンバー有志と行ってきました。朝10時に鎌倉駅を出発して・・・下山したのは16時前。ゆっくりさんに歩調をあわせてのんびり歩きました。横浜方面からの50名のグループ始め大勢のハイカーとすれ違いました。去年より一週間遅かったけれど山の中の自然の織り成す紅葉や楓は美しく、思わず見とれてしまいました。マスクをしていたのは寒さ防止。

【紅葉狩り】 北鎌倉のメンバー有志と行ってきました。朝10時に鎌倉駅を出発して・・・下山したのは16時前。ゆっくりさんに歩調をあわせてのんびり歩きました。横浜方面からの50名のグループ始め大勢のハイカーとすれ違いました。去年より一週間遅かったけれど山の中の自然の織り成す紅葉や楓は美しく、思わず見とれてしまいました。マスクをしていたのは寒さ防止。

・校條 諭さんの投稿

紅葉残る初冬の光が丘公園をポール歩き 2本のポールで歩くと、歩きなのに全身運動になり、負担感少なく有酸素運動効果が得られます。 12月の気まポ(気ままにポール歩き)は、練馬区にある都立光が丘公園の、広々としていろんな顔を持つコースを楽しみました。 曇りの予報だったのに、むしろ快晴で、暖かい日差しが心地よい感じでした。 今回、いつものメンバー以外に、3年近く前までやっていた杉並ポール歩きの会(杉ポ)の講師陣のひとりだった長井さんが片道2時間かけて来てくださいました。 都営大江戸線光が丘駅のすぐ近くにあるショッピングビルIMA(イマ)の中にあるイタリアンで乾杯、ピザやパスタをいただきながら歓談しました。 ※写真は、メンバーの田村君(高校同期)、石井さんからもいただきました。

紅葉残る初冬の光が丘公園をポール歩き 2本のポールで歩くと、歩きなのに全身運動になり、負担感少なく有酸素運動効果が得られます。 12月の気まポ(気ままにポール歩き)は、練馬区にある都立光が丘公園の、広々としていろんな顔を持つコースを楽しみました。 曇りの予報だったのに、むしろ快晴で、暖かい日差しが心地よい感じでした。 今回、いつものメンバー以外に、3年近く前までやっていた杉並ポール歩きの会(杉ポ)の講師陣のひとりだった長井さんが片道2時間かけて来てくださいました。 都営大江戸線光が丘駅のすぐ近くにあるショッピングビルIMA(イマ)の中にあるイタリアンで乾杯、ピザやパスタをいただきながら歓談しました。 ※写真は、メンバーの田村君(高校同期)、石井さんからもいただきました。

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

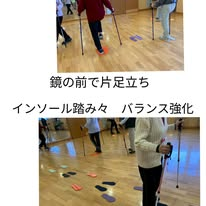

【春待月定例会④】 2025/12/15 #船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング 「楽しかった〜 ♬ この日は外せないわ」 そんな言葉を帰り際に頂けます #コグニサイズで頭ぐしゃぐしゃ #ハードルで転倒予防 #すべらないインソール型マットで #バランス力と脚力アップ 椅子があるから 疲れたら自由にひと休み 「頑張らないけど頑張る」 シニア長続きの秘訣は ここでしょうか〜

【春待月定例会④】 2025/12/15 #船橋ウォーキングソサイエティ #シニアポールウォーキング 「楽しかった〜 ♬ この日は外せないわ」 そんな言葉を帰り際に頂けます #コグニサイズで頭ぐしゃぐしゃ #ハードルで転倒予防 #すべらないインソール型マットで #バランス力と脚力アップ 椅子があるから 疲れたら自由にひと休み 「頑張らないけど頑張る」 シニア長続きの秘訣は ここでしょうか〜

・田村 芙美子さんの投稿

鎌倉腰越ポールウォーキング火曜サークル 今年最終活動日。センターで計測を済ませ広町緑地までPW移動 。 ストレッチ・筋トレ・ポールゲームを楽しんで来春は新年会から始まります。

鎌倉腰越ポールウォーキング火曜サークル 今年最終活動日。センターで計測を済ませ広町緑地までPW移動 。 ストレッチ・筋トレ・ポールゲームを楽しんで来春は新年会から始まります。

・台灣健走杖運動推廣協會さんの投稿

台中水湳站|活動花絮回顧 水湳今天的風景,美得讓人忍不住放慢腳步。 🌤️✨ 走入水湳生態公園時, 寬闊的滯洪池、水光反射、綠意成片, 大家的步伐也自然變得輕盈。 接著我們一路走進二分埔公園, 綠色廊道開得很美,大家並肩而行的畫面好溫柔。 活動最後的收操伸展, 大家圍著棚架下慢慢放鬆, 看得出來,每一位都走得剛剛好、舒服到位。 台中水湳,用最自然的方式, 陪我們完成今天美好又平靜的健走旅程。💚 #2025健走杖輕旅行 #雙杖在手健康跟著走 #台灣健走杖運動推廣協會

台中水湳站|活動花絮回顧 水湳今天的風景,美得讓人忍不住放慢腳步。 🌤️✨ 走入水湳生態公園時, 寬闊的滯洪池、水光反射、綠意成片, 大家的步伐也自然變得輕盈。 接著我們一路走進二分埔公園, 綠色廊道開得很美,大家並肩而行的畫面好溫柔。 活動最後的收操伸展, 大家圍著棚架下慢慢放鬆, 看得出來,每一位都走得剛剛好、舒服到位。 台中水湳,用最自然的方式, 陪我們完成今天美好又平靜的健走旅程。💚 #2025健走杖輕旅行 #雙杖在手健康跟著走 #台灣健走杖運動推廣協會

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

【春待月定例会6】 2025/12/20 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜海老川定例会 #2本のボールを使うウォーキング 1年振りの #サーキットトレーニング 中盤で予報よりも早い雨降りになりました。ポールを傘に持ちかえたり フードをかぶり予定の3クールを 実施。年納めをしっかり運動で締めくくりました。

【春待月定例会6】 2025/12/20 #船橋ウォーキングソサイエティ #土曜海老川定例会 #2本のボールを使うウォーキング 1年振りの #サーキットトレーニング 中盤で予報よりも早い雨降りになりました。ポールを傘に持ちかえたり フードをかぶり予定の3クールを 実施。年納めをしっかり運動で締めくくりました。

・田村 芙美子さんの投稿

きのこ頭の愉快な集まり

きのこ頭の愉快な集まり

・片山昇さんの投稿

大野と鹿沼公園2つのクラブ、今日はクリスマスウォーク 1年間皆さん頑張りました。

大野と鹿沼公園2つのクラブ、今日はクリスマスウォーク 1年間皆さん頑張りました。

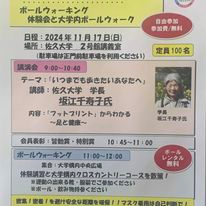

・中村 理さんの投稿

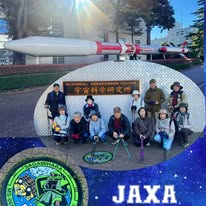

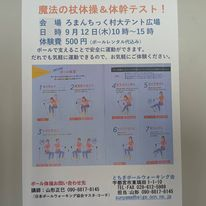

佐久ポールウォーキング協会より 先日イブの日 コラボ先の佐久大学看護学部実習報告会へ参加して来ました。 一年生実習内容/〜ウォーキングイベントを通じて「地域住民の疾病予防・健康づくりについて考える〜 4年生は/〜健康教室「ポールを使った体操と筋トレ」の企画・実践〜 の結果の素晴らしい報告でした。 お疲れ様でした。

佐久ポールウォーキング協会より 先日イブの日 コラボ先の佐久大学看護学部実習報告会へ参加して来ました。 一年生実習内容/〜ウォーキングイベントを通じて「地域住民の疾病予防・健康づくりについて考える〜 4年生は/〜健康教室「ポールを使った体操と筋トレ」の企画・実践〜 の結果の素晴らしい報告でした。 お疲れ様でした。

・大内 克泰さんの投稿

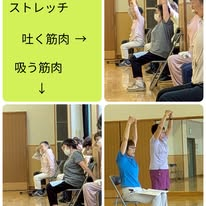

クリスマスイヴは藤沢市の介護予防事業の講師を拝命いただき、長距離ドライブを楽しみつつレッスンを実施して来ました。 地方や関東圏隔てなく、こうした行政が実施する「運動教室」は、やはり圧倒的に女性の参加が多く、高齢男性の参加率向上の難しさは同じなんだと実感しました。 拠点を福島に移しても、最も長く住んだ地域にご縁をいただける事は有り難いですね😌

クリスマスイヴは藤沢市の介護予防事業の講師を拝命いただき、長距離ドライブを楽しみつつレッスンを実施して来ました。 地方や関東圏隔てなく、こうした行政が実施する「運動教室」は、やはり圧倒的に女性の参加が多く、高齢男性の参加率向上の難しさは同じなんだと実感しました。 拠点を福島に移しても、最も長く住んだ地域にご縁をいただける事は有り難いですね😌

・田村 芙美子さんの投稿

鎌倉市地域包括支援センターテレジア1・2 この圏内には、ポールウォーキングによる介護予防ストレッチ&筋トレクラスが4か所あります。 今年の活動は今日の貯筋クラスで終了しました。来年は6日腰越同好会からスタートです。クラスは月イチ体組成計測で始まります。ご自宅では毎日2分×4種のお好きな中強度運動をして専用カレンダーに✅☑️✅☑️を入れることを生活習慣にしています。鎌倉市民でしたらどなたも参加できます。介護認定2のかたもいらっしゃいます。が、どのサークルも明るく楽しいかたばかり。無理はせず、運動とコミュニケーションの通いの場として長く続けられれれば良いと思います。来年も宜しくお願い申し上げます。

鎌倉市地域包括支援センターテレジア1・2 この圏内には、ポールウォーキングによる介護予防ストレッチ&筋トレクラスが4か所あります。 今年の活動は今日の貯筋クラスで終了しました。来年は6日腰越同好会からスタートです。クラスは月イチ体組成計測で始まります。ご自宅では毎日2分×4種のお好きな中強度運動をして専用カレンダーに✅☑️✅☑️を入れることを生活習慣にしています。鎌倉市民でしたらどなたも参加できます。介護認定2のかたもいらっしゃいます。が、どのサークルも明るく楽しいかたばかり。無理はせず、運動とコミュニケーションの通いの場として長く続けられれれば良いと思います。来年も宜しくお願い申し上げます。

・佐藤 ヒロ子さんの投稿

【春待月 定例会7】 2025/12/25 #船橋ウォーキングソサイエティ の2025年の締めくくりは #2本のポールを使うウォーキング #行田公園木曜日コース です。 今年も一年間お世話になりました。 有難うございました。 イベント広場の円形を利用して #サーキットトレーニング 暑い夏も越え、寒い冬にも備え 皆で元気にやり切りました。 最幸な一年でした。

【春待月 定例会7】 2025/12/25 #船橋ウォーキングソサイエティ の2025年の締めくくりは #2本のポールを使うウォーキング #行田公園木曜日コース です。 今年も一年間お世話になりました。 有難うございました。 イベント広場の円形を利用して #サーキットトレーニング 暑い夏も越え、寒い冬にも備え 皆で元気にやり切りました。 最幸な一年でした。

来月以降の開催

・みんなの元気学校さんの投稿

志木いろはウォークフェスタ 第10回ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会を開催します! – ずっと住み続けたいまち 志木

志木いろはウォークフェスタ 第10回ノルディックウォーキング・ポールウォーキング全国大会を開催します! – ずっと住み続けたいまち 志木

・みんなの元気学校さんの投稿

2026年のLINKくにたち「ポールdeウォーク」 5月10日(日曜日)に開催決定 ※歩行者天国を使用できる時間:14時15分~15時45分 国立駅前から一橋大学方面に伸びる大学通り約600メートルが歩行者天国となってノルディックウォーキング・ポールウォーキング専用に 「各団体・サークルが垣根を越えて一緒に集まれる場となればと願っています」(企画者の芝田竜文さん) ※写真は2023年

2026年のLINKくにたち「ポールdeウォーク」 5月10日(日曜日)に開催決定 ※歩行者天国を使用できる時間:14時15分~15時45分 国立駅前から一橋大学方面に伸びる大学通り約600メートルが歩行者天国となってノルディックウォーキング・ポールウォーキング専用に 「各団体・サークルが垣根を越えて一緒に集まれる場となればと願っています」(企画者の芝田竜文さん) ※写真は2023年

2.PW関連学術ニュース

2-1)脳は0歳から90歳までの間に4つの劇的な変化期を経験する

ヒトの脳内ネットワークの発達・変化についての大変興味深い論文がNature誌に掲載されたので、紹介します。

原論文:Nature Article (Open access)

公開日:Published: 25 November 2025

表題:Topological turning points across the human lifespan

(和訳:人間の生涯にわたる位相的転換点)

著者:Alexa Mousley, Richard A. I. Bethlehem, Fang-Cheng Yeh & Duncan E. Astle

掲載誌:Nature Communications volume 16, Article number: 10055 (2025)

要旨

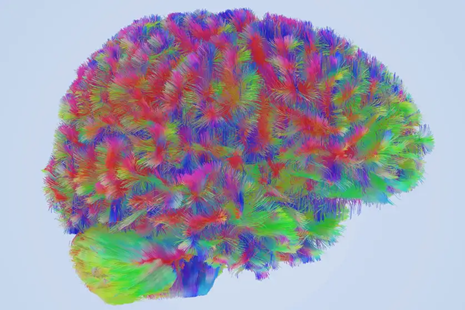

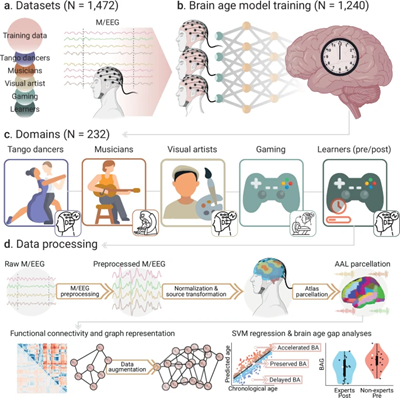

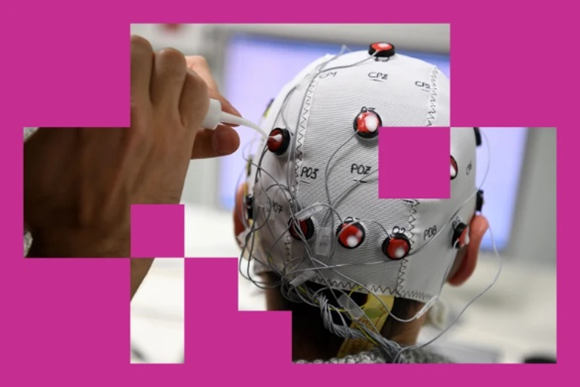

構造的トポロジーは生涯を通じて非線形に発達し、認知軌跡と強く関連している。我々は、0歳から90歳までの集合的な年齢範囲のデータ・セット(N = 4,216)から拡散イメージングを収集した。我々は、組織化の12のグラフ理論メトリクスが加齢とともにどのように変化するかを分析し、均一多様体射影および近似を用いてこれらのデータを多様体空間に射影した。これらの多様体を用いて、我々は生涯を通じて4つの主要なトポロジー転換点(9歳、32歳、66歳、83歳頃)を特定した。これらの年齢は、それぞれが明確に加齢に伴うトポロジーの変化を伴った、トポロジー発達の5つの主要なエポックを定義した。これらの生涯エポックはそれぞれ、明確に異なる位相発達の方向と、年齢とトポロジーの関係を推進する組織特性の特定の変化を伴っている。本研究は、多変量、生涯、集団レベルの視点でのみ明らかにすることができる、トポロジー成熟の独特な段階を伴う、人間の発達の複雑で非線形な性質を強調している。

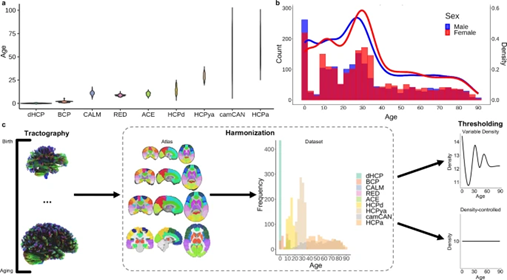

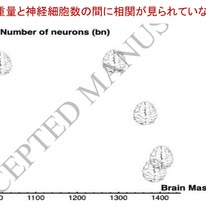

図 1: データセットの人口統計、方法の概略、およびネットワーク接続。

a各データセットの年齢の分布(dHCP = 開発中のヒトコネクトームプロジェクト、BCP = 乳児コネクトームプロジェクト、CALM = 注意学習記憶センター、RED = 教育と発達におけるレジリエンス、ACE = 教育における注意と認知、HCPd = ヒトコネクトームプロジェクト開発、HCPya = ヒトコネクトームプロジェクト若年成人、camCAN = ケンブリッジ老化・神経科学センター、HCPa = ヒトコネクトームプロジェクト老化)。bサンプル全体の年齢にわたる性別の分布のヒストグラムと密度プロット。c方法の概略図では、年齢相応の AAL90 アトラスに登録されたすべての参加者に対して繊維追跡が実行され、その後、アトラスとデータセット全体で ComBat アルゴリズム37を使用して調和が図られました。次に、可変密度と密度制御の 2 つのしきい値分析が行われました。密度制御分析では、総接続性の違いによる偏りのない直接的なトポロジ比較を可能にするために、すべてのネットワークが正確に 10% の密度91に閾値設定されました。

a各データセットの年齢の分布(dHCP = 開発中のヒトコネクトームプロジェクト、BCP = 乳児コネクトームプロジェクト、CALM = 注意学習記憶センター、RED = 教育と発達におけるレジリエンス、ACE = 教育における注意と認知、HCPd = ヒトコネクトームプロジェクト開発、HCPya = ヒトコネクトームプロジェクト若年成人、camCAN = ケンブリッジ老化・神経科学センター、HCPa = ヒトコネクトームプロジェクト老化)。bサンプル全体の年齢にわたる性別の分布のヒストグラムと密度プロット。c方法の概略図では、年齢相応の AAL90 アトラスに登録されたすべての参加者に対して繊維追跡が実行され、その後、アトラスとデータセット全体で ComBat アルゴリズム37を使用して調和が図られました。次に、可変密度と密度制御の 2 つのしきい値分析が行われました。密度制御分析では、総接続性の違いによる偏りのない直接的なトポロジ比較を可能にするために、すべてのネットワークが正確に 10% の密度91に閾値設定されました。

関連情報

1)同論文の紹介記事(Nature誌)です。

表題:Your brain undergoes four dramatic periods of change from age 0 to 90

Our brain wiring seems to undergo four major turning points at ages 9, 32, 66 and 83, which could influence our capacity to learn and our risk of certain conditions

(和訳:脳は0歳から90歳までの間に4つの劇的な変化期を経験する

私たちの脳の配線は、9歳、32歳、66歳、83歳で4つの大きな転換期を迎えるようで、それが学習能力や特定の病気のリスクに影響を与える可能性がある。)

著者:Carissa Won

掲載日:25 November 2025 私たちのニューロンの配線は、数十年を経て変化する

私たちのニューロンの配線は、数十年を経て変化する

アレクサ・マウズリー、ケンブリッジ大学

**以下は、解説記事の冒頭部分の和訳です**

私たちの脳機能は生涯を通じて決して静止した状態ではありません。学習能力や認知機能低下のリスクは、新生児から90代まで変化することが既に知られています。そして今、科学者たちは、なぜこのような変化が起こるのか、その潜在的な理由を明らかにしたかもしれません。それは、脳の神経回路が9歳、32歳、66歳、そして83歳という4つの大きな転換期を迎えるからなのです。

2)同論文について、Copilotと会話してみました(2025年12月3日)。

Q1:次の論文の要旨を教えてください。

A1:この論文「Topological turning points across the human lifespan」は、人間の脳の構造的トポロジー(神経接続のパターン)が人生を通じてどのように変化するかを調べた研究です[1]。

研究チームは0歳から90歳までの4,000人以上の拡散MRIデータを用いて、脳ネットワークの12のグラフ理論指標を分析しました。その結果、脳のトポロジーにおける4つの重要な転換点が明らかになりました:

• 9歳:子ども期から思春期への移行

• 32歳:成人期の始まり

• 66歳:初期老化期の始まり

• 83歳:後期老化期の始まり

これらの転換点により、人生を5つの「トポロジー的時代」に分けることができ、それぞれの時代で脳のネットワーク構造が異なる方向に変化していることが示されました[2]。

この研究は、脳の発達と老化が単純な直線的変化ではなく、非線形で段階的な再構成を伴うことを示しており、認知機能や精神的健康との関連性を理解するうえで重要な知見を提供しています[3]。

もしご希望であれば、各時代の特徴や使われた指標の詳細もお伝えできますよ。

Q2:お願いします。

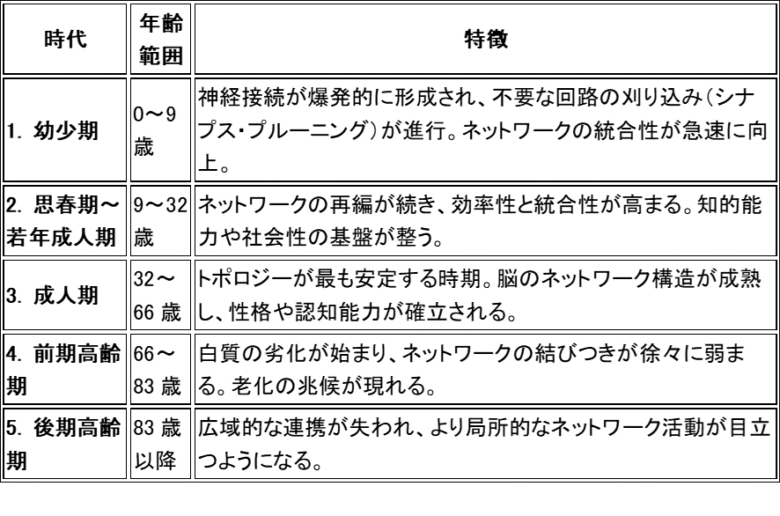

A2:お待たせしました!この研究では、人生を通じて脳のネットワーク構造がどのように変化するかを、12のグラフ理論指標(例:効率性、モジュラリティ、ハブ中心性など)を用いて解析しています[1]。その結果、脳のトポロジー的発達は5つの「時代(エポック)」に分かれることが明らかになりました。それぞれの時代には、特徴的な構造変化と機能的意味があるんです。

🧠 脳の5つのトポロジー的時代と特徴

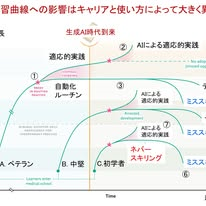

この研究の面白いところは、脳の発達や老化が直線的ではなく、段階的な「再構成」を伴うという点です。特に、32歳まで脳の再編が続くという発見は、教育やキャリア形成、さらには精神疾患や認知症の予防にも新しい視点を与えてくれます[2][3]。もっと深く掘り下げて、各指標がどのように変化していたかも見てみますか?それとも、応用的な視点(教育、医療、資産設計など)での活用に興味がありますか?

この研究の面白いところは、脳の発達や老化が直線的ではなく、段階的な「再構成」を伴うという点です。特に、32歳まで脳の再編が続くという発見は、教育やキャリア形成、さらには精神疾患や認知症の予防にも新しい視点を与えてくれます[2][3]。もっと深く掘り下げて、各指標がどのように変化していたかも見てみますか?それとも、応用的な視点(教育、医療、資産設計など)での活用に興味がありますか?

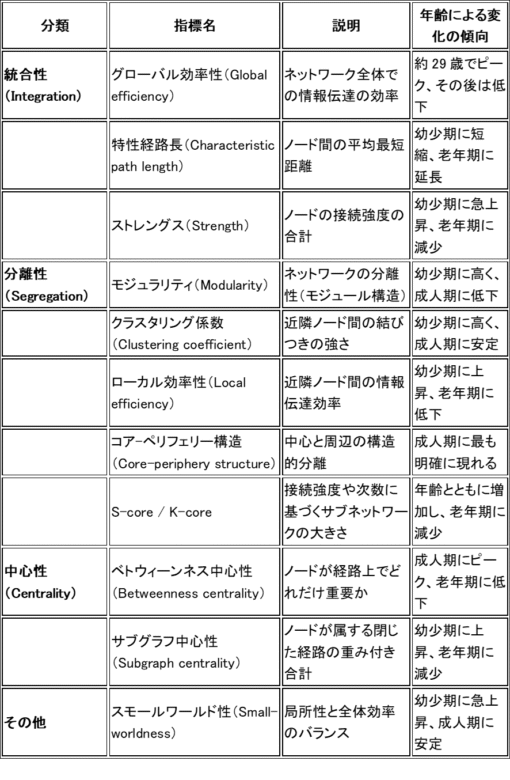

Q3:各指標がどのように変化しているのですか?教えてください。

A3:お待たせしました!この研究では、12種類のグラフ理論指標を用いて、脳のネットワーク構造が年齢とともにどのように変化するかを詳細に解析しています[1][2]。以下に、各指標の分類とその変化の傾向をまとめてみました:

🧠 使用されたグラフ理論指標とその変化

これらの指標の変化は、非線形かつ段階的であり、特に9歳・32歳・66歳・83歳の4つの転換点で大きな構造的変化が観察されました[1]。たとえば、グローバル効率性が29歳でピークを迎えるというのは、脳の情報処理能力がこの時期に最も高まることを示唆しています。

これらの指標の変化は、非線形かつ段階的であり、特に9歳・32歳・66歳・83歳の4つの転換点で大きな構造的変化が観察されました[1]。たとえば、グローバル効率性が29歳でピークを迎えるというのは、脳の情報処理能力がこの時期に最も高まることを示唆しています。

このような知見は、発達障害や認知症の早期発見、教育・介入の最適化、さらには高齢期の資産設計や生活支援のタイミングを考えるうえでも非常に有用です。

もっと深掘りして、特定の指標と認知機能や精神疾患との関連を見てみますか?それとも、これらの知見をどう応用できるかを一緒に考えてみましょうか?🍄

[1]: Nature Communications 論文PDF [2]: News-Medical.net 解説記事

Q4:まずは、認知機能との関連、次に、教育・介入の最適化との関連について解説して下さい。

A4:ではまず、認知機能との関連から見ていきましょう。

🧠 脳のトポロジーと認知機能の関連

この研究では、脳のネットワーク構造(トポロジー)と認知機能・行動・精神的健康との関連が明確に示されています[1][2]。特に以下のような関係が注目されています:

• 幼少期(〜9歳):この時期は「ネットワーク統合性」が急速に高まる時期で、言語、注意、記憶の基盤が形成されます。トポロジーの変化が学習能力や発達障害のリスクと密接に関係しています。

• 思春期〜若年成人期(9〜32歳):脳の効率性と統合性がピークに達する時期で、抽象的思考、自己制御、社会的判断力が発達します。精神疾患(例:統合失調症、うつ病)の発症リスクもこの時期に集中するため、トポロジーの変化が予測因子となる可能性があります[3]。

• 成人期(32〜66歳):脳の構造が最も安定し、認知的柔軟性や意思決定能力が成熟します。個人差が大きく、トポロジーの違いが知的能力や創造性の個人差と関連していると考えられています。

• 高齢期(66歳以降):ネットワークの統合性が低下し、記憶力や処理速度の低下が見られます。特に83歳以降は、認知症や軽度認知障害(MCI)との関連が強まるとされています。

🎓 教育・介入の最適化との関連

この研究のもう一つの大きな意義は、教育や医療的介入のタイミングを科学的に導く手がかりになることです:

• 9歳前後の転換点:この時期は学習支援や発達支援の「ゴールデンタイム」。ネットワークの再構成が始まるため、読み書きや社会性の介入が最も効果的とされます。

• 思春期(10代後半〜20代):精神的ストレスや社会的プレッシャーが増す時期。メンタルヘルス教育やレジリエンス強化の介入が、脳のトポロジー的安定性を高める可能性があります。

• 30代前半(32歳):脳の効率性がピークを迎える時期。成人教育やキャリア形成支援が、脳の構造的成熟と一致するため、学び直しやスキル習得に適した時期といえます。

• 66歳以降の高齢期:ネットワークの統合性が低下し始めるため、認知トレーニングや社会的活動の維持が、老化の進行を緩やかにする可能性があります。

このように、脳のトポロジー的転換点を軸にしたライフステージ別の介入設計は、教育政策や医療戦略に新たな視点を提供してくれます。

次は、これらの知見をどう資産設計や家族戦略に応用できるか、一緒に考えてみましょうか?それとも、特定の時期に焦点を当ててさらに深掘りしてみますか?🍄

[1]: Nature Communications 論文PDF [2]: Cambridge University 解説記事 [3]: News-Medical.net 解説記事

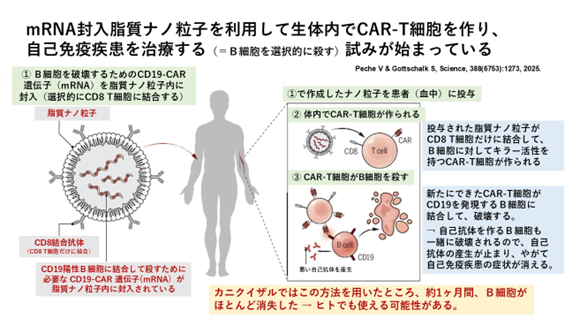

2-2)がんの予防と治療に関する最新の話題2つ:大阪大学宮坂先生のFB投稿より

2-2-1)定期的な運動が、がん細胞の増殖を抑制し、がんの予後を改善するメカニズム

**以下は、大阪大学の宮坂昌之先生の2025年12月4日のFB投稿です**

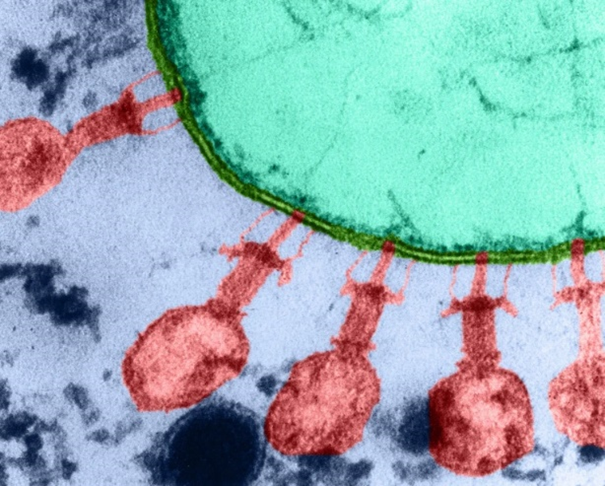

われわれの身体では、たとえがんが存在していても、定期的に運動をすることによりがん細胞の増殖が抑えられ、がんの予後が改善すると言われています。しかし、どのようなメカニズムでそうなるのか、はっきりとはわかっていませんでした。アメリカ・マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究グループが、マウスの実験モデルを用いて、この点について明らかにし、その論文が専門誌PNASの12月1日号に掲載されています(https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2508707122)。

われわれの身体では、たとえがんが存在していても、定期的に運動をすることによりがん細胞の増殖が抑えられ、がんの予後が改善すると言われています。しかし、どのようなメカニズムでそうなるのか、はっきりとはわかっていませんでした。アメリカ・マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究グループが、マウスの実験モデルを用いて、この点について明らかにし、その論文が専門誌PNASの12月1日号に掲載されています(https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2508707122)。

この研究では、マウスを回転するホイールの上を自発的に走らせるという「ホイールランニング」をさせています。すると、自発的な運動によって、からだの組織でグルコースの取り込みと酸化(=グルコースをエネルギーとして利用するのに必要な過程)が高まる一方、がん組織ではグルコースの取り込みと酸化が逆に減っていて、これとともにがん細胞の増え方が抑えられていました。そして、運動をしたマウスのがんでは、mTORという特定のシグナル経路(=細胞の増殖、成長、代謝を制御する経路)の働きが抑えられていました。

面白いのは、肥満マウスに運動をさせると、からだでのグルコース代謝が高まり、脂肪組織以外の体重はあまり変わらないものの脂肪は減少し、その後に腫瘍を移植した時には、非運動マウスに比べて、腫瘍細胞増殖が明らかに抑えられていて、たとえまだがんが出来ていない状態であっても運動をすれば、がん細胞が増えにくくなる状態が生まれてくることが観察されています、つまり、運動をがん治療後のリハビリテーションとして使うだけでなく、がん治療前のプレハビリテーション(=手術前や化学療法前に、前もって運動や栄養サポート、精神的ケアを行い、心身のコンディションを整えること;貯金ならぬ貯筋というプロセスがこれに相当)としても使える可能性が示されています。

以上、少なくともマウスにおいては、有酸素運動によって正常組織とがん細胞の間でグルコースの一種の代謝拮抗が見られ、そのためにがん細胞のエネルギー消費が抑えられ、増殖が抑えられる、というシナリオがはっきりとしてきました。しかも、運動ががんのリハビリテーションとしてだけでなく、プレハビリテーション(上記参照)としても有効である可能性が示されています。

ヒトでも「運動ががんの予後を改善する」と言われてきましたが、今回の話はなるほど、と思います。「ヒトでも実験によって確認しないと…」という(正論を)言う人が居るかもしれませんが、我こそは実験に参加したいという奇特なボランティアが出てこない限り、それはちょっと難しいでしょうね。

関連情報

原論文

表題:Precancer exercise capacity and metabolism during tumor development coordinate the skeletal muscle–tumor metabolic competition

(和訳:腫瘍発達中の前癌運動能力と代謝は骨格筋と腫瘍の代謝競合を調整する)

著者:Brooks P. Leitner, Andin E. Fosam, Won D. Lee, +7 , and Rachel J. Perry

掲載誌:PNAS December 1, 2025

doi:https://doi.org/10.1073/pnas.2508707122

要旨

運動能力の向上と定期的な運動トレーニングは、がんのあらゆるステージにおいて予後を改善する。しかし、腫瘍と宿主の相互作用を媒介する有酸素運動トレーニングに対する代謝適応については十分に解明されていない。本研究では、マウスにおいて、自発的なホイールランニングが腫瘍の成長を抑制し、ブドウ糖の取り込みと酸化を骨格筋と心筋に再分配し、乳がんおよび悪性黒色腫の腫瘍から遠ざけることを実証する。さらに、プレハビリテーションは肥満マウスにおいてブドウ糖代謝の再分配を誘導する。骨格筋と心筋におけるブドウ糖の取り込みと酸化は促進され、腫瘍におけるブドウ糖代謝は減少する。これらの筋肉におけるブドウ糖代謝の増加と腫瘍におけるブドウ糖代謝の減少は、腫瘍の進行遅延と相関している。[U- 13 C 6 ]ブドウ糖注入を用いて、運動は筋肉における酸化代謝へのブドウ糖の寄与を増加させる一方で、腫瘍における寄与を減少させることを示した。これは、有酸素運動が全身のブドウ糖代謝を腫瘍微小環境から代謝活性組織へと移行させることを示唆している。転写解析により、運動マウスの腫瘍におけるmTORシグナル伝達のダウンレギュレーションが明らかになった。これらの知見を総合すると、自発的な運動は宿主組織のグルコース酸化を促進し、腫瘍におけるグルコースの利用可能性を制限することで腫瘍の進行を抑制する可能性が示唆され、運動誘発性の代謝競合が腫瘍のエネルギー動態を抑制するというモデルを支持するものとなった。

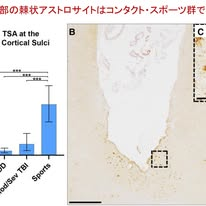

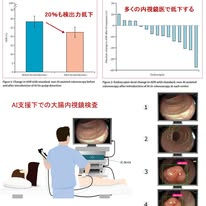

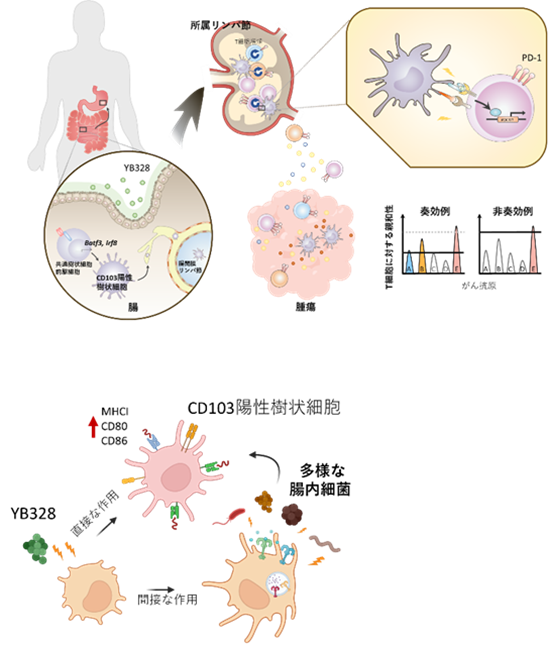

2-2-2)大腸がんに対する新しい治療法開発の試み

**大阪大学の宮坂先生の2025年12月2日のFB投稿です**

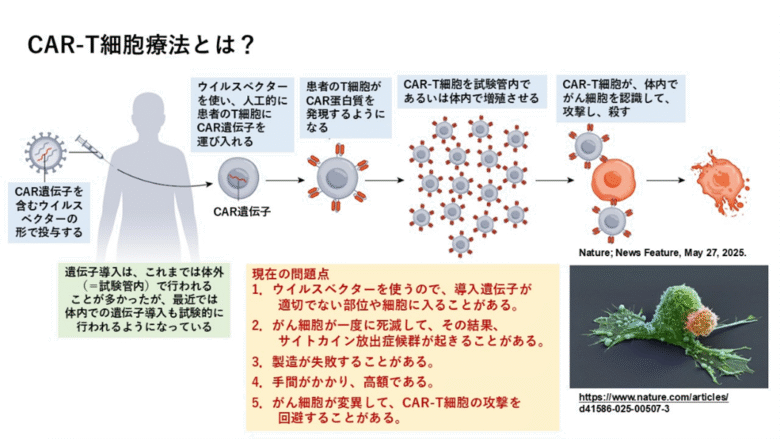

大腸がんに対する新しい治療法開発の試みに関するお話です。ちょっと複雑な話です。DNAとか、遺伝子変異とか、がんのネオ抗原とかについてある程度の知識をお持ちの方々向けに書いています。

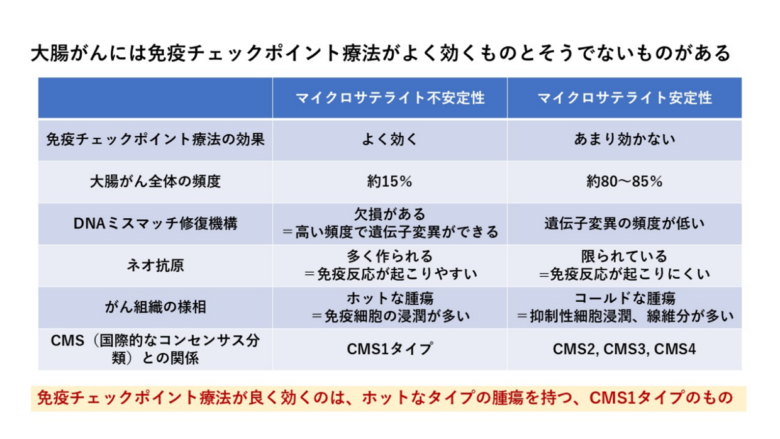

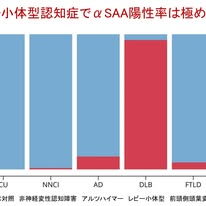

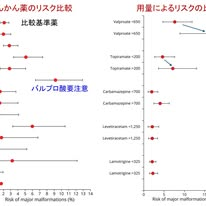

大腸がんには、最近はやりの免疫チェックポイント療法(免疫細胞のブレーキを外してがんを攻撃させる治療法)が良く効くものと、そうでないものがあります。良く効くものは、最初の図に示すように、マイクロサテライト不安定性の腫瘍、あまり効かないのはマイクロサテライト安定性の腫瘍、ということがわかっています。

マイクロサテライト不安定性のものでは、変異によって出来た異常DNAを修復する機構に欠損があるために、マイクロサテライトと呼ばれる配列の繰り返し部分でミスの蓄積が見られます(このためにマイクロサテライト不安定性という名前が付いています)。この場合には、異常DNAの修復機構が欠けているために遺伝子変異が高い頻度で起こります。その結果できたがん細胞では、(正常組織には無くて)がん細胞だけに存在するいわゆるネオ抗原が多種類作られることになります。すると、がん細胞に対する免疫反応が起こりやすくなり、がんを攻撃するキラーT細胞がうまく作られる傾向があります。この細胞がうまくがん組織の中に入ると、いわゆるホットな腫瘍(免疫細胞を多く含む腫瘍)となり、がん細胞を攻撃して、がん細胞が死滅しやすくなります。この時にさらに免疫細胞のブレーキを外すチェックポイント療法を使うと、がん細胞がさらに効率よく殺されるようになります。つまり、大腸がんの中で免疫チェックポイント療法が一番良く効くのは、このタイプのものです。

マイクロサテライト不安定性のものでは、変異によって出来た異常DNAを修復する機構に欠損があるために、マイクロサテライトと呼ばれる配列の繰り返し部分でミスの蓄積が見られます(このためにマイクロサテライト不安定性という名前が付いています)。この場合には、異常DNAの修復機構が欠けているために遺伝子変異が高い頻度で起こります。その結果できたがん細胞では、(正常組織には無くて)がん細胞だけに存在するいわゆるネオ抗原が多種類作られることになります。すると、がん細胞に対する免疫反応が起こりやすくなり、がんを攻撃するキラーT細胞がうまく作られる傾向があります。この細胞がうまくがん組織の中に入ると、いわゆるホットな腫瘍(免疫細胞を多く含む腫瘍)となり、がん細胞を攻撃して、がん細胞が死滅しやすくなります。この時にさらに免疫細胞のブレーキを外すチェックポイント療法を使うと、がん細胞がさらに効率よく殺されるようになります。つまり、大腸がんの中で免疫チェックポイント療法が一番良く効くのは、このタイプのものです。

一方、免疫チェックポイント療法が効かないのは、いわゆるコールドな腫瘍で、がん組織の中に免疫細胞が非常に少ないタイプのものです。

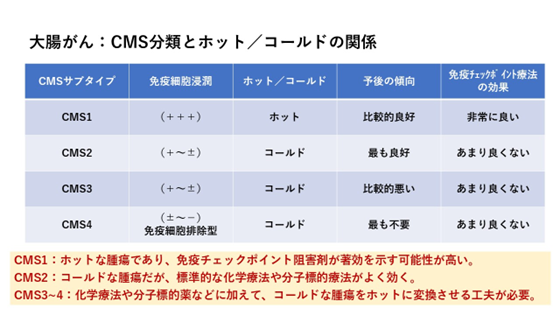

最近、大腸がんの分類法として国際的コンセンサス分類(CMS分類)が用いられています。それを示したのが2枚目の図です。CMS分類の中でも、CMS1サブタイプが上記のマイクロサテライト不安定でホットな腫瘍を作るタイプのものに相当し、免疫チェックポイント療法が非常に良く効きます。一方、CMS2はコールドな腫瘍ですが、標準的な化学療法や分子標的薬が良く効き、幸い、予後が良いがんです。CMS3, 4はいずれもコールドな腫瘍で、特にCMS4は免疫細胞排除型ともよばれ、がん組織の中に免疫細胞を入れないようにしているように見えるタイプのもので、予後が悪く、免疫チェックポイント療法があまり効きません。

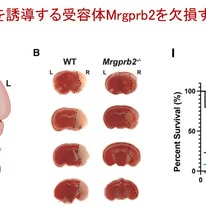

前置きが長くなりましたが、京大消化器内科の研究グループが、マウスの実験モデルを用いて、新しい大腸がんの治療法の開発を試み、CMS4タイプのがんに対する新しい治療法を見つけました。専門誌Nature Communicationsの最新号にその論文が掲載されています(https://www.nature.com/articles/s41467-025-66485-2#citeas)(非常に良く書けた論文で、私としては感心して読みました)。

前置きが長くなりましたが、京大消化器内科の研究グループが、マウスの実験モデルを用いて、新しい大腸がんの治療法の開発を試み、CMS4タイプのがんに対する新しい治療法を見つけました。専門誌Nature Communicationsの最新号にその論文が掲載されています(https://www.nature.com/articles/s41467-025-66485-2#citeas)(非常に良く書けた論文で、私としては感心して読みました)。

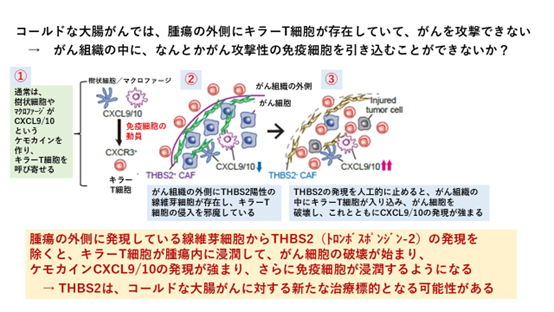

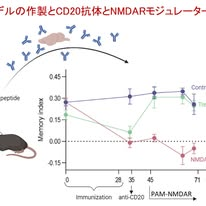

彼らは、CMS4タイプの大腸がんでは、がん組織のすぐ外側までキラーT細胞が来ているものの組織の中に入れないためにがん細胞が攻撃できないのかもしれないと考えました。そこで、このタイプのがんでは免疫細胞をがん組織の中に入れないようにしている仕組みがあると考え、がん組織に存在する線維芽細胞に注目して調べたところ、トロンボスポンジン-2(THBS2)という分子が沢山発現していることを見つけました。

THBS2は以前から発現が高いと予後が悪いことがわかっている分子で、彼らはこの分子が免疫細胞のがん組織への侵入を妨げていると考えました。そこで、マウスの実験モデルでTHBS2の発現を止めると、免疫チェックポイント療法が途端に良く効くようになり、キラーT細胞ががんの組織内に浸潤して、がん細胞の破壊が始まり、さらに、キラーT細胞を惹きつけるケモカインであるCXCL9/10ががん組織の中で強く発現するようになり、そのためにキラーT細胞がさらにがん組織に入りやすくなり、がんの治療効果が高まるようになりました。

すなわち、大腸がんの組織でTHBS2の働きを止めると、難治性であるはずのコールドな腫瘍がホットな腫瘍に変わり、がん組織への免疫細胞の浸潤が高まり、がんの免疫療法の効果が大いに高まるということがわかったのです。まだマウスの実験モデルの段階ですので、今後はヒトでの応用の可能性が探られることとなります。

すなわち、大腸がんの組織でTHBS2の働きを止めると、難治性であるはずのコールドな腫瘍がホットな腫瘍に変わり、がん組織への免疫細胞の浸潤が高まり、がんの免疫療法の効果が大いに高まるということがわかったのです。まだマウスの実験モデルの段階ですので、今後はヒトでの応用の可能性が探られることとなります。

出来てしまったがん細胞を免疫の力で排除するというのが、がん免疫療法です。その際にTHBS2という分子の働きをうまく止められると、特定のタイプのがんでは、免疫療法の効果がぐんと高まるのかもしれません。医学は日進月歩の世界です。さらなる研究の発展が期待されます。

関連情報

原論文

掲載誌:Nature Communications Article(Open access)

公開日:Published: 23 November 2025

表題:Targeting fibroblast derived thrombospondin 2 disrupts an immune-exclusionary environment at the tumor front in colorectal cancer

(和訳:線維芽細胞由来トロンボスポンジン2を標的とすることで、大腸癌の腫瘍前線における免疫排除環境を破壊する)

著者:Kosuke Iwane, Yuki Nakanishi, Yu Muta, Jiayu Chen, Kento Yasumura, Mayuki Omatsu, Naoki Aoyama, Munehiro Ikeda, Yoko Masui, Liyang Cai, Go Yamakawa, Kensuke Hamada, Kenta Mizukoshi, Munenori Kawai, Kei Iimori, Shinnosuke Nakayama, Nobukazu Agatsuma, Takahiro Utsumi, Munemasa Nagao, Takahisa Maruno, Yukiko Hiramatsu, Nobuyuki Kakiuchi, Masahiro M. Nakagawa, Yasuhiro Fukui, …Hiroshi Seno Show authors

要約

線維性大腸癌(CRC)は、マイクロサテライト安定性が大部分を占め、免疫浸潤が乏しい線維形成性間質を呈する。本研究では、線維性CRCにおける免疫排除性表現型の重要な制御因子としてトロンボスポンジン2(THBS2)を同定した。THBS2は、腫瘍先端部のマトリックス癌関連線維芽細胞で高度に発現している。線維形成性腫瘍オルガノイドを用いた同所性モデルにおいて、Thbs2の全体的または線維芽細胞特異的な欠失は、排除バリアを破壊し、腫瘍内CD8 T細胞を増加させる。機構的には、THBS2は樹状細胞およびマクロファージ由来のCXCL9/10を抑制することでCXCR3 + CD8 T細胞の動員を制限する。これらの骨髄細胞の枯渇、またはCXCL9/10-CXCR3シグナル伝達の阻害は、増強されたCD8 T細胞流入と抗腫瘍効果を無効にする。空間プロファイリングにより、THBS2の欠損はCD8 T細胞と骨髄細胞の近接を誘導し、ケモカインの発現を上昇させることが示された。浸潤が増加するにもかかわらず、CD8 T細胞は疲弊状態を示し、腫瘍は免疫チェックポイント阻害に対する感受性が非常に高くなる。したがって、THBS2は線維性大腸癌における免疫排除を克服するための、CAF特異的な標的として扱いやすいと考えられる。

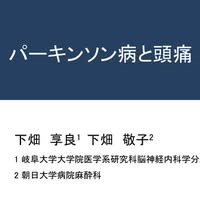

2-3)岐阜大学医学部の下畑先生からの最新医学情報(2025年12月)

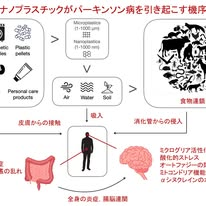

・患者数 倍増のパーキンソン病を予防する25の提案!―話題の書『The Parkinson’s Plan』より―

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月3日のFB投稿です**

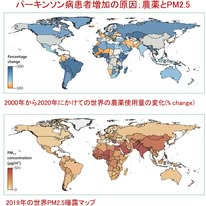

2018年のJAMA Neurology誌にパーキンソン病(PD)患者が世界的に急増し,パンデミック状態にあることが報告されました(JAMA Neurol.2018;75:9-10.).メタ解析の結果から,全世界の患者数が2015年の690万人から,2040年では2倍以上の1420万人に急増するという推定に基づくものです.PDは加齢と遺伝が主因と思われがちですが,近年,「環境毒による神経障害」が原因かもしれないという疫学研究や基礎研究が相次いで報告されています.例えば,大気汚染のPM2.5はαシヌクレインの構造を変化させて,凝集が速く,分解されにくく,かつ強い神経毒性を示すフィブリルに変えてしまいます(Science. 2025;389(6716):eadu4132).このため「生活や環境の調整が予防や進行抑制につながるのではないか」という見方が広がっています.これを詳しく解説した本が,米国の脳神経内科医 Ray Dorsey 教授と Michael Okun 教授が執筆した『The Parkinson’s Plan(https://amzn.to/4iyOBnF)』 です.PLANの意味は,「予防 (Prevent)」「学習 (Learn)」「増幅 (Amplify)」「ナビゲート (Navigate)」の頭文字で,この4つのセクションで構成されています.

2018年のJAMA Neurology誌にパーキンソン病(PD)患者が世界的に急増し,パンデミック状態にあることが報告されました(JAMA Neurol.2018;75:9-10.).メタ解析の結果から,全世界の患者数が2015年の690万人から,2040年では2倍以上の1420万人に急増するという推定に基づくものです.PDは加齢と遺伝が主因と思われがちですが,近年,「環境毒による神経障害」が原因かもしれないという疫学研究や基礎研究が相次いで報告されています.例えば,大気汚染のPM2.5はαシヌクレインの構造を変化させて,凝集が速く,分解されにくく,かつ強い神経毒性を示すフィブリルに変えてしまいます(Science. 2025;389(6716):eadu4132).このため「生活や環境の調整が予防や進行抑制につながるのではないか」という見方が広がっています.これを詳しく解説した本が,米国の脳神経内科医 Ray Dorsey 教授と Michael Okun 教授が執筆した『The Parkinson’s Plan(https://amzn.to/4iyOBnF)』 です.PLANの意味は,「予防 (Prevent)」「学習 (Learn)」「増幅 (Amplify)」「ナビゲート (Navigate)」の頭文字で,この4つのセクションで構成されています.

この本では,PDを増加させる「環境毒」として以下のものを紹介しています.これらは急性中毒ではなく,微量の長期蓄積がドパミン神経に負担を与えます.

◆農薬:パラコート,クロルピリホス,有機塩素系,ピレスロイド

◆工業用溶剤:TCE(トリクロロエチレン),PCE(パークロロエチレン)

◆大気汚染:PM2.5・交通・工場由来排気ガス

◆地下水や食品を介する化学物質

◆除草剤が散布される校庭・公園・ゴルフ場 など

本書は「完璧ではなくていいから,できることを少しずつ行っていこう」という姿勢で,生活の中で実践できる25の行動(Parkinson’s 25) を紹介しています.25項目を領域ごとに並び替えたものを以下に示します.

【食事・食材・農薬】

1.野菜・果物は有機でも必ずよく洗う(残留農薬を洗い流す)

2.和食ベース+野菜・魚中心の食生活(動物性脂肪は控えめに)

3.においが強いクリーニング工場が近いスーパーは避ける(ドライクリーニングでパークロロエチレンが使用されるため)

4.お酒は飲むなら少量,可能なら農薬の少ないものを選ぶ(ワインのぶどうの農薬残留が少ないもの)

5.糖尿病をつくらない・悪化させない(食事・体重管理・運動)

【生活習慣・からだの健康】

6.コーヒーやお茶を適量楽しむ(カフェインを摂取できる人)

21.週に150分以上の有酸素運動(散歩・自転車・体操など)

22.睡眠の質を高める(睡眠リズム・いびき・レム睡眠行動障害にも注意)

23.頭部外傷を防ぐ(シートベルト・ヘルメット・転倒予防)

【農作業・園芸】

7.農薬を使うときは防護具(手袋・マスク・ゴーグル)を使用する

17.園芸では素手で薬剤に触れず,必要最小限の散布にする

18.ゴルフ場では散布直後のプレーを避ける

19.学校・運動場での除草剤・農薬について確認してみる

【水と空気の安全】

8.井戸水を飲む地域では定期検査を行う

9.浄水器を使う場合はフィルター交換を守る

10.空気清浄機(HEPA+活性炭)を寝室・居間に設置する

16.渋滞・トンネルでは窓を閉じて「内気循環」(車の外気を取り込まず,車内の空気を循環させる設定にすることで,大気汚染物質の吸入を減らす)

【室内環境】

11.家庭用殺虫剤は必要最小限・換気を徹底する

12.住む地域の土壌・工場跡地情報も参考にする(過去に化学物質で汚染されていないか調べる)

13.クリーニング品はビニールを外して風通しの良い場所で保管する

14.集合住宅の1階がクリーニング店の場合は注意する

15.保育園・学童の近くにドライクリーニング工場がないか確認する

【職業と化学物質】

20.農業・造園・清掃・工場作業などでは防護具を使用する

25.軍務経験者・化学物質曝露歴がある方は相談先を確認(社会として支援する)

【コミュニティ】

24.公園・道路・学校などで農薬使用量を減らす活動に参加する

大変な時代になってきました.環境毒はPDのみならず,アルツハイマー病などの認知症,神経変性疾患にも関わる可能性があります.この本では取り上げられていませんが,ヒトの疫学研究はまだであるものの,基礎研究で報告され始めたものがマイクロ・ナノプラスチックです(Sci Adv. 2023 Nov 15;9(46):eadi8716. doi.org/10.1126/sciadv.adi8716). これもαシヌクレインを凝集させ,伝播を促進し,かつリソソーム機能を抑制します.マイクロ・ナノプラスチックと神経疾患については,明日の日本臨床麻酔学会第45回大会の招請講演で発表いたしますし,1月10日発売の「医学のあゆみ」誌でも特集「全身疾患の新たな危険因子としてのマイクロ・ナノプラスチック」を企画させていただきました.このような環境に対する取り組みや政策が疾患予防に重要となることを多くの人に啓発していく必要があります.

Dorsey R, Okun MS. The Parkinson’s Plan: A New Path to Prevention and Treatment. New York: PublicAffairs; 2025. https://amzn.to/4iyOBnF

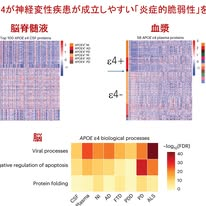

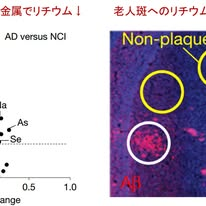

・アルツハイマー病「ApoE4でも救える」可能性が見えてきた:酸化リン脂質とフェロトーシスを標的とした次世代治療戦略

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月4日のFB投稿です**

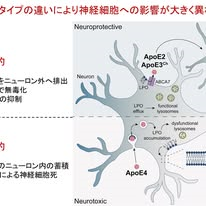

アルツハイマー病の発症リスクを大きく左右するアポリポタンパクE(ApoE)は,脳における脂質輸送と神経活動の維持に中心的な役割を担っています.ApoE4はアルツハイマー病の最大の遺伝的リスク因子として知られていますが,ApoE2およびApoE3Christchurch(ApoE3Ch)は一転して神経を強力に保護することが明らかになっています.このメカニズムの一端を解明したのが,今回紹介するNeuron誌に掲載された国際共同研究です.

アルツハイマー病の発症リスクを大きく左右するアポリポタンパクE(ApoE)は,脳における脂質輸送と神経活動の維持に中心的な役割を担っています.ApoE4はアルツハイマー病の最大の遺伝的リスク因子として知られていますが,ApoE2およびApoE3Christchurch(ApoE3Ch)は一転して神経を強力に保護することが明らかになっています.このメカニズムの一端を解明したのが,今回紹介するNeuron誌に掲載された国際共同研究です.

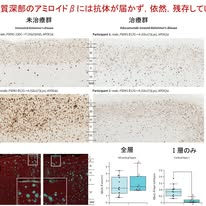

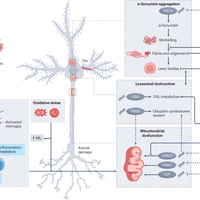

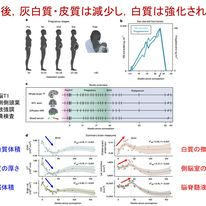

本研究で重要となるのが,脂質過酸化(lipid peroxidation;LPO)と酸化リン脂質の蓄積です.LPOとは,細胞膜の多価不飽和脂肪酸が酸化される現象で,その結果生じる酸化リン脂質は強い毒性を持ちます.ApoE2とApoE3Chは,ABCA7トランスポーターを介して酸化リン脂質をニューロン外へ排出することができ,排出された酸化リン脂質はグリア細胞内で脂肪滴として蓄えられ無害化されます(図上).こうして酸化リン脂質の蓄積とLPOの連鎖が抑えられることで,リソソーム機能が維持され,膜脂質のさらなる過酸化を防ぎ,フェロトーシスを回避できます.ちなみにフェロトーシスとは,細胞膜の脂質が過剰に酸化されることで起こる特殊な細胞死です.鉄(フェロ=Fe)が関与するためこの名前がついています.

対照的にApoE4では,酸化リン脂質排出が阻害されることでLPOが継続的に進行し,ニューロン内に酸化リン脂質が蓄積します.これによりリソソームが障害され,膜脂質の過酸化がさらに進み,最終的にフェロトーシスに至ります(図下).この模式図の対比は,ApoEの違いが神経保護的か神経毒性的かを分ける根幹に脂質代謝があることを示しており,非常に印象的です.

さらに研究チームは,ApoE4を発現させたヒトiPSC由来ニューロンを用いたin vitro実験で,グルタミン酸刺激により興奮毒性ストレスを与えて神経活動を低下させた後に,ApoE2またはApoE3Chタンパク質をリン脂質と組み合わせて人工的にHDLのような粒子にしたものを培地に加えると,ニューロンに蓄積していた酸化リン脂質は有意に減少し,リソソームのpHと分解活性は回復し,カルシウムイメージングおよび多電極アレイによって評価された神経活動も改善しました.すなわち,ApoE2/ApoE3Chはダメージ前の予防因子にとどまらず,ダメージ後の介入によっても神経機能を救済できる可能性を持つということが示されました.言い換えるとこの結果は,ApoE4による神経毒性が不可逆的,決定的なものではなく,脂質排出の経路を操作することで回復可能であることを意味しており,ApoE4キャリアに対する新たな治療戦略の可能性を示しています.

アミロイドβやタウが長らく研究の中心を占めてきましたが,そう単純なものではないのだと思います.「酸化リン脂質を外に出せるニューロンは生き残り,出せないニューロンは死に向かう」という明確な結論は,従来のアルツハイマー病観に,脂質代謝とフェロトーシスという新たな視点を加えるものと言えます.

Ralhan I, et al.Protective ApoE variants support neuronal function by effluxing oxidized phospholipids.Neuron.Article Online now December 02,2025.doi.org/10.1016/j.neuron.2025.10.040.

・見えない毒性因子―マイクロ・ナノプラスチックがもたらす脳・血管への脅威―@日本臨床麻酔学会第45回大会

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月5日のFB投稿です**

昨日,標題の学会で招請講演の機会をいただきました.日本ではまだ議論が本格化していませんが,個人的には今年もっともインパクトのあったトピックスの一つでした.

昨日,標題の学会で招請講演の機会をいただきました.日本ではまだ議論が本格化していませんが,個人的には今年もっともインパクトのあったトピックスの一つでした.

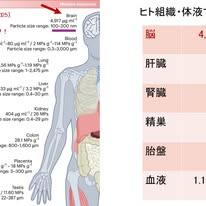

マイクロ・ナノプラスチック(MNPs)は,飲料水や食品包装だけでなく医療機器を介しても体内に侵入し,血液脳関門を通過して脳に蓄積します.臓器別では脳に最も多く蓄積することが示されており,なんとクレヨン1本分の重さ(10 g)になります.さらに頸動脈プラークや脳梗塞の血栓からも検出され,心血管イベントや脳卒中の重症度と関連することが報告されています.認知症患者の脳や脳脊髄液でも濃度上昇が確認され,神経炎症や神経変性を助長する可能性が指摘されています.加えて,αシヌクレインやアミロイドβがMNPsの存在下で凝集しやすくなり,毒性が増し,パーキンソン病や認知症の病態につながるという報告も今年相次いでいます.

麻酔科領域でも,手術室という特異な環境にも目を向ける必要があります.手術室は最もプラスチック密度の高い空間の一つであり,輸液ラインや麻酔回路などから発生したMNPsが血中に直接入り得ます.POCD(術後認知機能障害)は多因子的な病態ですが,プラスチック曝露がその一因となり得る可能性があり,今後の検証が必要です.

欧州や米国では対策が先行している一方,日本ではまだ認識が十分とは言えません.生活から完全にプラスチックを排除することは困難ですが,プラスチックが神経機能に影響しうるという知識を共有し,できるところから減らす意識を持つことは,個人レベルでも社会レベルでも意味があると感じています.以下よりスライドをダウンロードいただけます.

https://www.docswell.com/…/800…/5DW1JG-2025-12-05-104421

【内容】

1.マイクロ・ナノプラスチック総論(定義・発生源・検出技術)

2.曝露経路と体内動態・臓器蓄積(とくに脳への高蓄積と細胞毒性)

3.脳血管・心血管系への影響(頸動脈プラーク,血栓,脳卒中リスク)

4.認知機能障害と神経変性疾患への関与

― 認知症・アルツハイマー病・パーキンソン病・プラスタミネーション

5.大気汚染PM2.5と神経変性:MNPsとの共通機序と相乗効果の可能性

6.手術室環境と術後認知機能障害(POCD)におけるマイクロ・ナノプラスチック曝露

7.欧州と日本の対策状況の比較と,個人・社会レベルでの曝露低減策

8.今後の研究課題と海外で始まりつつある治療的アプローチ

関連情報

マイクロプラスチックについては、2025年6月のニュース、2025年3月のニュース、2025年2月のニュース、2024年4月のニュースでも取り上げています。

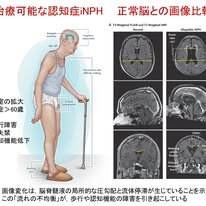

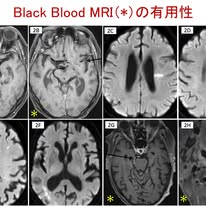

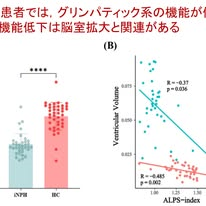

・特発性正常圧水頭症は「脳が硬いスポンジ」のようになり流れが滞るが,治療で再び動き出す

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月8日のFB投稿です**

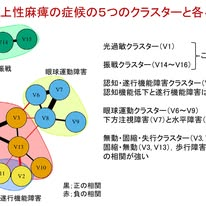

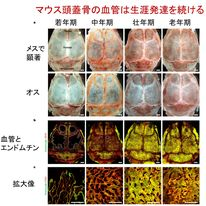

特発性正常圧水頭症(iNPH)は,歩行障害,尿失禁,認知機能低下を三徴とする疾患(図左)で,高齢者における治療可能な認知症の代表とされています.NEJM誌に素晴らしい総説が掲載されています.著者らはまず,iNPHが単なる脳室拡大による機械的圧迫の結果ではないと述べています.従来,拡大した側脳室が周囲の白質を圧迫し,歩行や注意機能を司る前頭葉深部の線維路や脳梁が障害されることが本症の病態と考えられてきました.しかし,脳脊髄液を除去すると症状は速やかに改善する一方で,脳室そのものはほとんど縮小しないという臨床的事実から,単なる圧迫だけでは症状を説明できないと現在は考えられています.

特発性正常圧水頭症(iNPH)は,歩行障害,尿失禁,認知機能低下を三徴とする疾患(図左)で,高齢者における治療可能な認知症の代表とされています.NEJM誌に素晴らしい総説が掲載されています.著者らはまず,iNPHが単なる脳室拡大による機械的圧迫の結果ではないと述べています.従来,拡大した側脳室が周囲の白質を圧迫し,歩行や注意機能を司る前頭葉深部の線維路や脳梁が障害されることが本症の病態と考えられてきました.しかし,脳脊髄液を除去すると症状は速やかに改善する一方で,脳室そのものはほとんど縮小しないという臨床的事実から,単なる圧迫だけでは症状を説明できないと現在は考えられています.

本論文が強調しているのは,脳血流・脳脊髄液・代謝老廃物のクリアランスを含む循環ネットワークが破綻しているということです.頭蓋内圧の波形解析では,1拍ごとの脈動に伴う圧変動が増大しており,脳のコンプライアンス(容積変化に対する柔らかさ)が低下していることが示唆されます.すなわちスポンジが固くなったような状況です.このため,心拍に同期した微小な圧力波が脳実質内に伝わりにくくなり,血管周囲の流体運動が滞ることを意味します.さらに,大脳白質では微小虚血を思わせるT2高信号がみられ,慢性的な血流低下や血管反応性の障害が報告されています.血管の拍動が脳脊髄液の流れを駆動していることを考えると,この血管反応性の低下は,脳脊髄液循環の低下と密接に関係しています.

また,神経活動のネットワークレベルでの異常も指摘されています.iNPH患者では,前頭葉と皮質下構造の機能的結合が低下し,これが歩行障害や注意機能の低下に関係していることが,fMRIや脳波研究から示されています.脳脊髄液除去後に一部のネットワーク結合が回復することから,脳内圧・流体環境の変化が神経活動に可逆的な影響を及ぼしていると考えられます.

さらに注目されるのが,グリンファティック経路の障害です.この経路は,脳脊髄液が動脈周囲から脳実質に入り,老廃物を洗い流しながら静脈周囲へと流れる排出システムであり,脳のリンパ系に相当します.iNPHではこの流れが遅延し,老廃物が除去されにくくなっていることが動物モデルやMRI研究で報告されています.血管周囲やくも膜下腔での脳脊髄液循環の停滞は,アミロイドβやリン酸化タウなどの蓄積を促進する可能性があり,iNPHが加齢性変化と神経変性疾患をつなぐ病態であるという仮説も浮上しています.しばしば併存が認められるPSPとの関連も関心があるところです.

図右では,iNPH患者のMRI画像として,Evans比の上昇と側脳室拡大に加えて,脳梁角の減少,頂部脳溝の圧排,Sylvian裂の拡大といった典型的なDESH(disproportionately enlarged subarachnoid-space hydrocephalus)所見が描かれています.これらの画像は,脳脊髄液が頭頂部のくも膜下腔から排出されにくくなり,側頭部に再分布することで局所的な圧勾配と流体停滞が生じていることを示唆しています.すなわち,脳全体の「流れの不均衡」が,歩行や認知に関わる領域の機能障害を引き起こしているものと考えられます.

著者らは,このような流体循環異常の背景に遺伝的素因も存在すると指摘しています.線毛の運動に関与するCFAP43遺伝子や,GPIアンカー型タンパク質の修飾に関わるCWH43遺伝子の変異が,家族性iNPHの原因として報告されており,線毛の異常が脳脊髄液流動障害をもたらすことが動物モデルで確認されています.これらの発見は,iNPHが単なる「老化の結果」ではなく,分子レベルの機能異常を基盤とする疾患であることを裏付けています.

では,なぜ脳脊髄液をシャントすると症状が改善するのでしょうか.iNPHでは,脳のコンプライアンス(柔らかさ)が低下して圧力波が広がりにくくなり,血流や髄液の循環,老廃物の排出が滞っています.シャントで脳脊髄液を逃がすと,コンプライアンスが回復し,血管の脈動に合わせて脳脊髄液が再びスムーズに流れるようになり,グリンファティック系による老廃物排出も改善します.その結果,歩行や認知機能が回復するため,脳室が縮まらなくても症状が改善すると考えれば良いようです.

つまりiNPHは脳循環ネットワークの可逆的破綻によって発症する疾患であり,その病態の解明がより早期の精度の高い診断と最適な治療法開発につながるものと期待されます.

Johnson MD, Williams MA. Idiopathic Normal-Pressure Hydrocephalus. N Engl J Med. 2025;393:2243–2253. doi.org/10.1056/NEJMra2306506.

・ロバート・ワルテンベルグ ──医の倫理の岐路に立ったセミオロジストの光と影@Brain Nerve誌12月号

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月9日のFB投稿です**

Brain Nerve誌12月号はクリスマス企画号ですが,今年は「神経学の巨人──先駆者たちの遺したもの」がテーマになりました(https://amzn.to/4s1PPwj).若い頃の私は医学史に関心がありませんでしたが,私たちが日々あたり前に行っている神経学の診療・研究の根幹は,過去の偉大な先駆者の思索と努力の積み重ねの上に成り立っていることをだんだん認識できるようになり,「もっと早く神経学の歴史を学んでおくべきだった」と思うようになりました.この1冊をお読みいただけば,神経学がさらに面白くなるという特集号を作りたいと思いました.

Brain Nerve誌12月号はクリスマス企画号ですが,今年は「神経学の巨人──先駆者たちの遺したもの」がテーマになりました(https://amzn.to/4s1PPwj).若い頃の私は医学史に関心がありませんでしたが,私たちが日々あたり前に行っている神経学の診療・研究の根幹は,過去の偉大な先駆者の思索と努力の積み重ねの上に成り立っていることをだんだん認識できるようになり,「もっと早く神経学の歴史を学んでおくべきだった」と思うようになりました.この1冊をお読みいただけば,神経学がさらに面白くなるという特集号を作りたいと思いました.

さて本書では以下に示すように「神経学の巨人」と呼ぶにふさわしい人物が,錚々たる執筆者により幅広く紹介されています.私はロバート・ワルテンベルグ(1887–1956)について執筆しました(図2).彼の名を冠した反射は神経症候学を学んだことのある方なら知らない人はいないと思います(https://www.med.gifu-u.ac.jp/…/observation/20220310.html).私も彼の執筆した本をいまもときどき参照します(図3).彼は神経診察を精緻化し,多数の徴候を体系化したセミオロジストであり,鋭い観察力と教育への情熱によって神経学の発展に大きな足跡を残しました.ドイツからの亡命後はUCSFで神経症候学を確立し,米国神経学会(AAN)の設立や『Neurology』誌の創刊にも助言するなど,中核的役割を果たしました.

一方で,1953年の国際学会においてナチス協力者であったユリウス・ハラーフォルデン(現在のPKAN;パントテン酸キナーゼ関連神経変性症の発見者)の登壇を擁護したことで強い倫理的批判を受けました.「科学的功績と政治的行為を切り離すべき」とする彼の判断は,冷戦期の政治背景も絡んで現在まで議論の対象となっています(いわゆるハラーフォルデン事件).AAN年次総会で最も権威あるセッションである「ロバート・ワルテンベルグ記念講演」も,2024年に発表されたこの倫理的問題を再検証するZeidmanの論文を契機として名称変更が発表されました.科学と倫理のあり方を深く考えさせられる事件でした.歴史を知ることは,過去を追体験するだけでなく,未来の神経学を形づくるための羅針盤になる──そのことを改めて感じさせてくれる特集号だと思います.

追伸:佐伯千寿先生による素晴らしい表紙のイラストは今回が最終回になりました.毎号とても楽しみにしておりましたが,毎号の制作は大変だったと思います.お疲れさまでした!

Amazonで予約が始まりました(https://amzn.to/4s1PPwj).

【目次と著者】

◆神経学の先駆け デュシェンヌ・ド・ブローニュ 小長谷正明

◆ポール・ブローカ ──言語脳科学の源流 酒井邦嘉

◆ジョン・ヒューリングス・ジャクソン ──局在論と全体論を超えて 虫明 元

◆ローマの神経学者 エットーレ・マルキアファーヴァとマルキアファーヴァ・ビニャミ病(MBD) 河村 満

◆サンチアゴ・ラモニ・カハール ──神経解剖学の礎を描く 神田 隆

◆臨床神経学とジョセフ・ババンスキー 廣瀬源二郎

◆日本神経学の祖 川原 汎 ──名古屋神経学の源流 亀山 隆

◆ヘンリー・ヘッドと「母指探し試験」の系譜 福武敏夫

◆神経病理学の父 ジョセフ・ゴッドウィン・グリーンフィールド 髙尾昌樹

◆ロバート・ワルテンベルグ ──医の倫理の岐路に立ったセミオロジストの光と影 下畑享良

◆ワイルダー・ペンフィールド ──ホムンクルスの構築とモントリオール手術法の開発 渡辺英寿

◆アレクサンドル・ルリヤの失語分類 ──その理論的背景 鹿島晴雄

◆オリヴァー・サックス ──神経学と文学の融合 山脇健盛

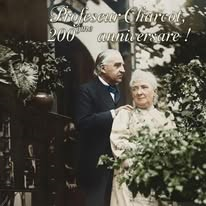

・フランス医学史学会誌に三浦・シャルコー研究論文が紹介されました!

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月10日のFB投稿です**

フランス医学史学会(SFHM)が,ジャン=マルタン・シャルコー生誕200周年を記念した特別号を公開しました.2025年にパリ・サルペトリエールで開催された国際シンポジウムの講演内容をまとめたもので,内容としては

フランス医学史学会(SFHM)が,ジャン=マルタン・シャルコー生誕200周年を記念した特別号を公開しました.2025年にパリ・サルペトリエールで開催された国際シンポジウムの講演内容をまとめたもので,内容としては

4–19頁 シャルコーの生涯と業績の総説(Olivier Walusinski)

20–42頁 「シャルコーの現代的意義と遺産」41演題の総括

43–46頁 生誕200周年記念イベントの写真アーカイブ

という構成になっています.

このなかで,私が発表した「Kinnosuke Miura and Jean-Martin Charcot: A Master-Disciple Legacy in Modern Japanese Neurology」についても以下のように紹介していただきました.

三浦謹之助(1864–1950)はシャルコーの弟子であり,日本近代神経学の草創期を支えた人物です.わずか8ヶ月という短いサルペトリエール滞在であったにもかかわらず,三浦は生涯にわたりシャルコーを精神的師として敬愛し,回想録には「患者を細部まで観察し,観察を非常に重視するが,まったく尊大ではない人物であった」という証言が残されています.また,三浦はシャルコーに2通の手紙を送り,2通目(1893年初頭)では「東京大学に神経疾患の専門部門を作りたい」という志を記していました.この構想が実現するのは,実に70年後の1964年であったことが指摘されています.

下図のように三浦謹之助先生の肖像がに加え,三浦の弟子の佐藤恒丸先生の訳された「火曜講義」に掲載されたヒステリー発作の図版も収録されています.さらに拙著Shimohata T & Iwata M : Kinnosuke Miura and Jean-Martin Charcot: A master–disciple legacy in modern Japanese neurology, Journal of the History of the Neurosciences, 2025(doi.org/10.1080/0964704X.2025.2581565)も引用して紹介していただきました.

この歴史的イベントの記録に加えていただけたことは大変光栄なことでした.PDFはフランス語になりますが,無料公開されていますので,ご興味のある方はぜひご覧ください.

https://walusinski.com/data/charcot_esfhm.pdf

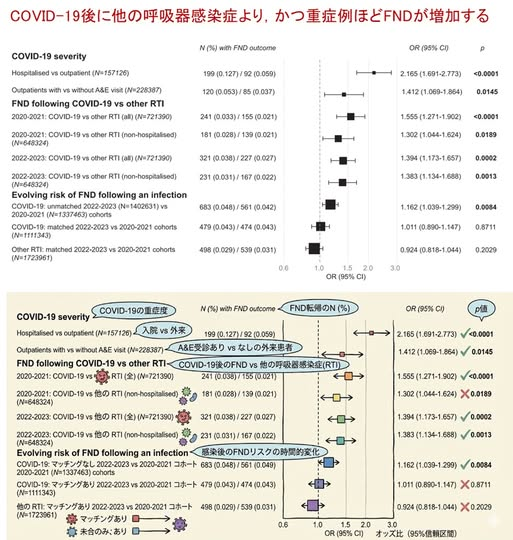

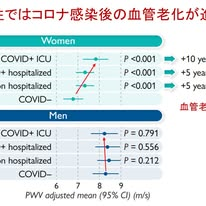

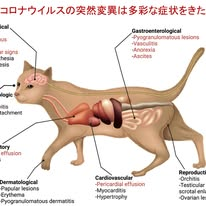

・COVID-19は他の呼吸器感染症よりも「機能性神経障害」を新たに発症させる強い誘因となる!

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月14日のFB投稿です**

機能性神経障害(FND)は歴史的にヒステリー,心因性疾患,解離性障害,転換性障害,身体表現性障害,心気症,詐病などと呼ばれてきた疾患です.私がこの疾患に取り組んだきっかけはCOVID-19後遺症やワクチン副反応として紹介されてきた患者のなかに多くのFNDが含まれていたことでした.また私がシャルコー先生について勉強したのも,COVID-19と同様に大きな精神的ストレスとなった普仏戦争後に増加したヒステリー患者への彼の取り組みが参考になると考えたためです.つまりCOVID-19後のFND増加は実感としては理解していたのですが,客観的データがありませんでした.

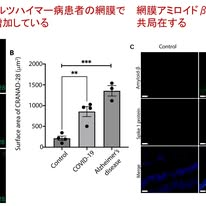

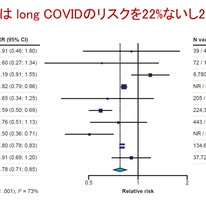

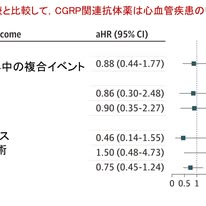

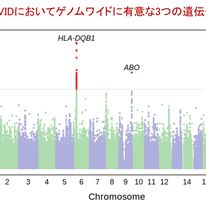

今回,国際的大規模電子カルテデータベースを用いて,COVID-19後のFND発症リスクを体系的に検討した研究が報告されました.この研究ではTriNetXという国際電子カルテネットワークを用い,約274万人のCOVID-19患者を解析対象としています.COVID-19罹患後2週から6か月の間に新たにFNDと診断された症例は1846例であり,その頻度を他の呼吸器感染症後のFND発症と比較しました.その結果,COVID-19後のFND発症率は,他の呼吸器感染症後より一貫して高いことが示されました(図). COVID-19患者全体では,他の呼吸器感染症と比べてFND発症のオッズ比は1.3〜1.6と有意に高く,COVID-19がFNDの誘因となりやすいことが示されています.

さらにCOVID-19の重症度との関係も示されています.入院を要したCOVID-19患者では,外来患者と比べてFND発症のオッズ比が約2.2と高く,救急外来(Accident & Emergency;A&E)を受診した外来患者でもオッズ比は約1.4に上昇していました.つまり,COVID-19の重症度が高いほどFNDを発症しやすい傾向があり,単なる偶然ではなく量反応関係を示唆する結果といえます.一方で,入院を要さない比較的軽症のCOVID-19症例に限定しても,他の呼吸器感染症よりFNDリスクが高いことが示されており,重症度だけでは説明できないおそらく個人の背景要因の存在も示唆されました.

また,パンデミック初期(2020–2021年)と後期(2022–2023年)を比較した解析も行われています.社会的混乱や不安が強かった初期にのみFNDが増えたのであれば,社会心理的要因が主因と考えられますが,図が示すように,時期を分けて厳密に調整した解析ではFND発症リスクに大きな差はありませんでした.この結果は,COVID-19後のFND増加が,一過性の社会不安だけでは説明できず,感染症そのものと個人の背景要因が重要であることを示しています.

さらに著者らは,COVID-19後に新たにFNDと診断された患者と,新たに片頭痛と診断された患者を比較しています.その結果,FND患者では,てんかんや運動障害などの神経疾患,気分障害や不安障害などの精神疾患,さらには心血管疾患や代謝疾患といった身体合併症が有意に多いことが明らかになりました.このことから,FNDは「誰にでも突然起こる」わけではなく,もともと神経学的・精神医学的・身体的な脆弱性を抱えた人に,COVID-19という強い身体的・心理的ストレスが加わることで発症しやすいと考えられました.個人の経験からも非常に納得のいく解釈です.

以上より,COVID-19は他の呼吸器感染症と比べて,FNDを新たに発症させる「強い誘因」となりうることが初めて明確に示されました.COVID-19は今後も続く感染症ですので,罹患後に出現する多彩な神経症状の原因の1つとしてFNDを想起し,早期に診断の説明と介入につなげることが重要と思われます.

★図がすぐに理解しにくいので,私のサマリーとともにGeminiに読み込ませたらあっという間に下図になりました.驚きですね!

Berlot R, et al. Functional Neurological Disorder Following COVID-19: Results From a Large International Electronic Health Record Database. Eur J Neurol. 2025 Dec;32(12):e70459. doi.org/10.1111/ene.70459.

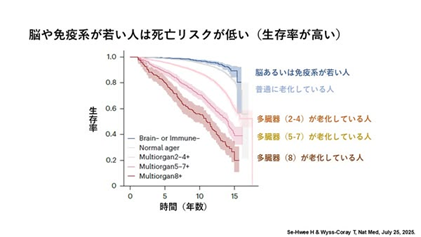

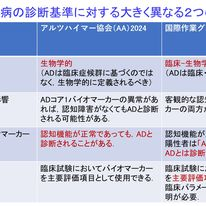

・アルツハイマー病はひとつの疾患ではなく,少なくとも「タウ主導型」と「血管主導型」に分かれる!!

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月16日のFB投稿です**

アルツハイマー病(AD)はこれまで,アミロイドβ沈着に始まり,タウ病理を介して神経変性に至る疾患と考えられてきました.しかし近年,微小血管病変の存在が,この理解を大きく揺さぶりつつあります.今回,韓国からNeurology誌に,脳微小出血(CMB)がその病態に大きな影響を与えていることを示す研究が報告されました.

アルツハイマー病(AD)はこれまで,アミロイドβ沈着に始まり,タウ病理を介して神経変性に至る疾患と考えられてきました.しかし近年,微小血管病変の存在が,この理解を大きく揺さぶりつつあります.今回,韓国からNeurology誌に,脳微小出血(CMB)がその病態に大きな影響を与えていることを示す研究が報告されました.

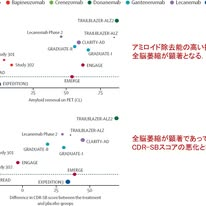

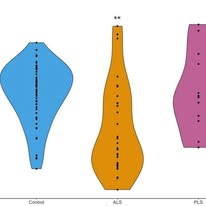

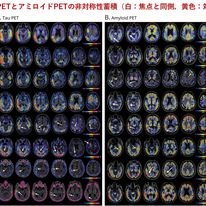

対象は軽度認知障害およびAD患者116例と健常者85例の計201例で,アミロイドPET,タウPET,MRIを組み合わせ,約2年間の縦断的追跡を行いました.さて結果ですが,脳微小出血を認めない群では,ベースラインのタウPET蓄積が,その後の認知機能低下および皮質萎縮の進行と強く関連していました.これはタウ蓄積がADの認知機能に重要であるという近年の考え方に合致します.一方,脳微小出血を有する群では,認知機能低下や皮質萎縮自体は,脳微小出血なし群よりより,広範かつ顕著に進行しているにもかかわらず,それらがタウPETの蓄積量とはほとんど相関しませんでした(図).

図の見方ですが,緑色の部分はタウ蓄積と脳萎縮の関連が強い部位です.脳微小出血を認めない群では,タウ蓄積が高いほど側頭葉,前頭葉,頭頂葉に広範な皮質菲薄化が進行し緑色の部分が多いですが,脳微小出血を認める群では,皮質萎縮は進行しているにもかかわらず,タウ蓄積との関連は限定的で,ほとんど緑色の部分がありません.すなわち,脳微小出血が存在すると,認知症の進行は「タウ主導」では説明できなくなることが明確に示されたわけです.

この結果は,アミロイドβの役割を再考させます.脳実質に沈着するアミロイドβは,長い時間を要しますが恐らくタウ病理を誘導し,典型的なADの進行に関与します.一方,脳血管壁に沈着するアミロイドβ,すなわち脳アミロイド血管症では,血管の脆弱化,慢性虚血,微小出血や微小梗塞を介して,タウとは独立した経路で認知機能低下を進行させます.脳微小出血は,この血管型アミロイドβ病理が前景化していることを示すサインと考えられます.

では,アミロイドβ抗体療法をどのように考えるべきでしょうか.アミロイドβ抗体は,主に脳実質に沈着したアミロイドβを除去し,その結果としてタウ病理の進行を抑制することを目的とした治療です.したがって,脳微小出血を伴わず,タウ病理が病態の中心にある症例では,理論的にも臨床的にも一定の妥当性があります.しかし,脳微小出血や脳アミロイド血管症が前景に立つ症例では,認知機能低下の主因は血管障害であり,タウ病理の寄与は相対的に小さくなります.このような症例では,アミロイドβ抗体による臨床効果は限定的である可能性が高く,むしろ血圧管理のような血管性認知症の対策が有効と考えられます.つまりアミロイドβ抗体療法の是非は「アミロイドβがあるかどうか」ではなく,「どこに沈着し,どの病態経路が主導しているか」で判断すべきだということです.

以上のようにADは一つの疾患ではなく,少なくとも「タウ主導型」と「血管主導型」という異なる進行様式を含んでいそうです.ADの脳血管病としての側面を意識する必要があります.

★先日,ご紹介したこちらの記事もご参照ください(アルツハイマー病は「脳血管病」の性質をもつ:血液脳関門破綻,低灌流,血小板から見える新しい姿)https://pkcdelta.hatenablog.com/entry/2025/11/22/065353

Jung YH, et al. Impact of Cerebral Microbleeds on Tau-Associated Cognitive and Structural Decline. Neurology. 2026 Jan 13;106(1):e214453. doi.org/10.1212/WNL.0000000000214453.

・整形外科医が知っておくべき脳神経内科疾患(整形・災害外科 12月号)

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月17日のFB投稿です**

腰痛,歩行障害,姿勢異常,しびれ,筋力低下など,整形外科の日常診療で遭遇する症候の多くは,脳神経内科疾患でも生じます.このたび,『整形・災害外科』(金原出版)12月号(https://amzn.to/3MK8mgc)において,特集「整形外科医が知っておくべき脳神経内科疾患」を企画させていただきました.本特集では,「どのようなときに脳神経内科疾患を疑うべきか」「どの時点で脳神経内科医につなぐべきか」という診療の分岐点を整理することを主眼としています.

腰痛,歩行障害,姿勢異常,しびれ,筋力低下など,整形外科の日常診療で遭遇する症候の多くは,脳神経内科疾患でも生じます.このたび,『整形・災害外科』(金原出版)12月号(https://amzn.to/3MK8mgc)において,特集「整形外科医が知っておくべき脳神経内科疾患」を企画させていただきました.本特集では,「どのようなときに脳神経内科疾患を疑うべきか」「どの時点で脳神経内科医につなぐべきか」という診療の分岐点を整理することを主眼としています.

具体的な疾患としては,パーキンソン病,ALS,多発性硬化症・視神経脊髄炎スペクトラム障害(MS・NMOSD),慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー(CIDP)に加え,近年,注目の疾患として特発性正常圧水頭症,アミロイドーシス,免疫チェックポイント阻害薬による神経系免疫関連有害事象(irAE)や機能性神経障害など,整形外科との境界で問題となりやすい疾患を取り上げています.第一線で活躍するエキスパートが,最新の知見を踏まえて実践的に解説してくださいました.整形外科と脳神経内科の連携を深め,日常診療に役立つ現場志向の特集だと思います.最後に素晴らしい原稿をご執筆くださった先生方に感謝申し上げます.

Amazonページ https://amzn.to/3MK8mgc

ホームページ https://www.kanehara-shuppan.co.jp/magazines/detail.html…

【項目】

整形外科医のためのパーキンソン病診療ガイド;梶山 裕太,三原 雅史

多発性硬化症と視神経脊髄炎スペクトラム障害;松下 拓也

筋萎縮性側索硬化症;熱田 直樹

慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー;国分 則人

特発性正常圧水頭症;山原 直紀,下畑 享良

脊髄サルコイドーシス;古賀 道明

アミロイドーシス;植田 光晴

免疫チェックポイント阻害薬における免疫関連有害事象(irAE);角南 陽子,鈴木 重明

Sjogren症候群の神経系合併症;桑原 宏哉

機能性神経障害―概念から診断・治療まで;関口 兼司

・血液タウで診断したアルツハイマー病は加齢で激増するが,症状の程度はタウだけでは決まらない――tau-clinical mismatchという新しい考え方

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月20日のFB投稿です**

アルツハイマー病(AD)の診療は,血液バイオマーカーの登場によって大きな転換点を迎えています.とくにリン酸化タウ217(pTau217)は,採血で済むという侵襲性の低さと高い診断精度から,AD病理を反映する指標として急速に普及するものと思われます.では①実際にpTau217陽性の患者(?)の有病率はどの程度なのか?,また②タウが高ければ重症と考えてよいのか?が分かりません.今回紹介する2つの研究はきわめて示唆に富んでいます.

アルツハイマー病(AD)の診療は,血液バイオマーカーの登場によって大きな転換点を迎えています.とくにリン酸化タウ217(pTau217)は,採血で済むという侵襲性の低さと高い診断精度から,AD病理を反映する指標として急速に普及するものと思われます.では①実際にpTau217陽性の患者(?)の有病率はどの程度なのか?,また②タウが高ければ重症と考えてよいのか?が分かりません.今回紹介する2つの研究はきわめて示唆に富んでいます.

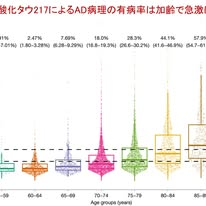

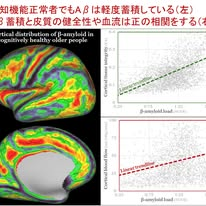

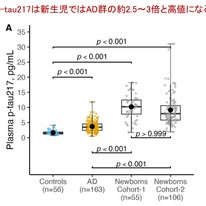

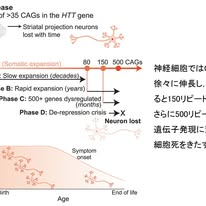

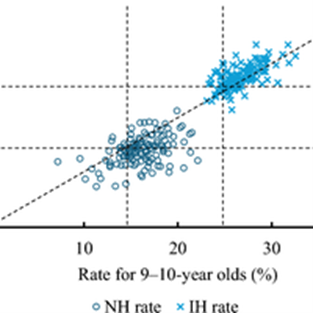

まず,Nature誌に掲載されたノルウェーの大規模地域住民研究であるHUNT研究を基盤とした論文では,血液中リン酸化タウ217(pTau217)を用いて,アルツハイマー病(AD)病理が地域社会にどの程度存在するのかが検討されています.本研究は,58歳以上の一般住民11,486人を対象とした大規模研究です.重要なのは図1です.年齢階級ごとにAD病理陽性(pTau217 ≥0.63 pg/mL)と推定される割合が示されています.その結果,58~69歳ではAD病理陽性者は8%未満にとどまる一方,70~74歳では約18%,75~79歳では約28%,80~84歳では約44%,85~89歳では約58%と,年齢とともに段階的に増加し,90歳以上では65.2%に達していました.すなわち,AD病理は高齢になるほど急速に頻度が増し,超高齢期には「例外的な病態」ではなく,「一般的な現象」に近づくことが,人口レベルで明確に示されたわけです.

さらに重要なのは,このAD病理の広がりが,必ずしも臨床症状と一致しない点です.70歳以上の集団を対象とした解析では,AD病理は認知症患者の60.0%に認められましたが,軽度認知障害(MCI)でも32.6%,認知機能が保たれている集団においても23.5%に存在していました.言い換えれば,70歳以上では,認知症でなくても約4人に1人がAD病理を有していることになります.これらの結果が示しているのは,タウを中心とするAD病理は「症状出現前に,すでに相当数の人に存在し得るもの」であるという事実です.

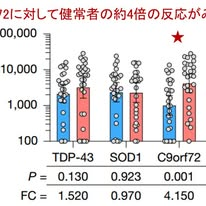

しかし,ここで次の疑問が生じます.もしタウ病理がすでに存在している場合,症状の出方や進行速度に個人差がないのだろうかということです.この問いに取り組んだのが,米国ペンシルベニア大学等からのJAMA Neurology誌に掲載された研究です.ADNIなどの縦断データを用い,アミロイドβ陽性例におけるタウ病理と臨床症状の関係を詳細に解析しました.図2では,タウPETあるいは血漿pTau217と,CDR-SBの関係が散布図として示されています.全体としてはタウ量と症状重症度に正の相関が認められるものの,同じタウ量であっても症状が軽い例と重い例が明確に存在しています.著者らはこの乖離を「tau-clinical mismatch」と名付けました.そして回帰モデルからの残差として定量化し,タウ量と症状が概ね一致するcanonical群,タウ量の割に症状が軽いresilient群,タウ量の割に症状が重いvulnerable群という3群に分類しました.そしてvulnerable群ではCDR-SBの上昇やMMSE低下が有意に速く,次の臨床ステージへの移行リスクも高いことが示されました.一方,resilient群ではその逆で,同じタウ病理を持ちながら全く異なる臨床経過をたどることも明らかになりました.

では,このtau-clinical mismatchは何によって生じるのでしょうか.本研究で最も説得力をもって示されたのは,vulnerable群ではTDP-43関連MRI指標の異常やαシヌクレインseed amplification assay陽性率が高く,共存病理の存在が臨床的脆弱性を規定しているという点です.一方,resilient群では共存病理が少ないだけでは説明しきれず,認知予備能やレジリエンスといった防御的要因の関与が考えられます.教育歴や知的活動,遺伝因子,免疫反応,血管因子などが,症状発現を抑制している可能性があります.

この2つの研究を合わせて考えると,AD病理を有する人は加齢で激増するが,タウ単独では決まらず,共存病理による加速と,レジリエンスによる防御という2方向の力のバランスによって規定されているということのようです.防御には恐らくグリンファティックシステムなどが関わるものと考えられます.結論として血液バイオマーカー時代のADは,「タウの有無」を問う段階から,「タウ × 共存病理× レジリエンス要因 × クリアランス(グリンファティック)」というものになっていきそうです.アミロイドβを脳脊髄液やPETで評価している現在とはかなり違ったものになりそうです.

Aarsland D, Sunde AL, Tovar-Rios DA, et al. Prevalence of Alzheimer’s disease pathology in the community. Nature. 2025. doi.org/10.1038/s41586-025-09841-y

Brown CA, Mundada NS, Cousins KAQ, et al. Copathology and clinical trajectories in individuals with tau-clinical mismatch. JAMA Neurology. 2025. doi.org/10.1001/jamaneurol.2025.4974

・知っていただきたい「機能性神経障害」 ―診療に潜む倫理的課題と私たちができること―

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月25日のFB投稿です**

機能性神経障害(functional neurological disorder,FND)をめぐる臨床倫理的問題について総説としてまとめました.FNDは筋力低下,けいれん発作,不随意運動,感覚障害など多彩な症候を呈する頻度の高いコモンディジーズです.かつては「ヒステリー」「心因性」「転換性」「詐病」などと呼ばれてきましたが,近年は神経学的に診断可能で,治療可能な疾患単位として再構築されつつあります.しかし診療の現場には,いまなお誤解や偏見,制度的な不備が残されており,患者さんが不必要な苦痛を被っている現実を実感しています.状況を改善する必要性を強く感じ,この総説を執筆しました.

機能性神経障害(functional neurological disorder,FND)をめぐる臨床倫理的問題について総説としてまとめました.FNDは筋力低下,けいれん発作,不随意運動,感覚障害など多彩な症候を呈する頻度の高いコモンディジーズです.かつては「ヒステリー」「心因性」「転換性」「詐病」などと呼ばれてきましたが,近年は神経学的に診断可能で,治療可能な疾患単位として再構築されつつあります.しかし診療の現場には,いまなお誤解や偏見,制度的な不備が残されており,患者さんが不必要な苦痛を被っている現実を実感しています.状況を改善する必要性を強く感じ,この総説を執筆しました.

本総説では,2015年以降の文献を検討し,FNDをめぐる臨床倫理的問題を四つの領域に整理しました.それは「スティグマ」「誤診と医原性の害」「患者と医療者の病態理解の乖離と患者体験の軽視」,そして「ジェンダーと歴史的偏見」です.とくにスティグマは,患者さんが「症状を作っている」「怠けている」と疑われ,信じてもらえない経験を重ねることから生じます.このような経験は患者さんの尊厳を損ない,生活の質を低下させ,医療への信頼を失わせます.また,一度FNDと診断されるとその後に生じた新たな器質疾患が見逃されやすくなる「診断の影の効果」もあり,誤診や過剰治療,不必要な侵襲的処置が医原性の害として患者さんを苦しめる場合があります.

さらに,医療者と患者さんの間には,症状の随意性や意味づけに関する理解の乖離があります.医療者は「随意とも不随意とも解釈できる」と捉えがちですが,患者さんは「自分の意思ではどうにもならない」と感じています.このずれが診断の受容を妨げ,信頼関係の構築を困難にします.またFNDは歴史的に「ヒステリー」として女性に帰属されてきた経緯があり,ジェンダーバイアスや社会的偏見が現在の診療にも影を落としています.虐待や暴力といったライフイベントが発症や持続に関与する場合も少なくありませんが,これらへの配慮は十分とは言えません.

本総説の提案は,これらの問題を「臨床倫理の四原則」という枠組みで整理し,日常診療の具体的な行動に結びつけることでした.表(英語)では,自律尊重,善行,無危害,公正の四原則ごとに,現状の課題と望ましい対応を対比的に示しています.①自律尊重の観点からは,陽性徴候を示して疾患の実在性を保証し,患者さんの語りに耳を傾けることの重要性を示しました.②善行の観点からは,スティグマを軽減する医療者教育と心理社会的支援の充実を挙げました.③無危害の観点からは,除外診断ではなく陽性診断を行い,不必要な検査や治療を避ける姿勢の必要性を示しました.④公正の観点からは,ジェンダーや社会的弱者に対する不公平を是正し,公平な医療アクセスと資源配分を確保する必要性を示しました.

FNDでは,患者さんをどう理解し,どう関わるかという姿勢そのものが治療の一部になります.患者さんを信じて尊重し,害を最小化し,公平性を確保するという原則を意識的に実践し教育していくことが重要であると考えます.

下畑享良.機能性神経障害における臨床倫理的問題―患者尊重と医療者教育の必要性―.臨床神経(早期公開)https://doi.org/10.5692/clinicalneurol.cn-002182

無料でダウンロードできます.またスライドを以下からご覧いただけます.

https://www.docswell.com/…/800…/KG2PW4-2025-11-09-070636

・予防神経学がひらくこれからの健康社会 ― 脳神経内科医の新しい役割―

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月28日のFB投稿です**

Neurology誌の総説「An Ounce of Prevention: The Growing Need for Preventive Neurologists」を興味深く読みました.米国神経学会ポッドキャストでも取り上げられた注目の論文です.脳神経内科医の役割を「発症後の治療」から「発症前の予防」へと転換する必要性を論じています.医療の進歩によってがんなどによる死亡が減少し,多くの人が脳卒中や認知症などの神経疾患とともに長く生きる時代になり,その結果,神経疾患は世界最大の障害負荷の原因となっています.2021年には世界人口の約43%にあたる34億人が何らかの神経疾患を有していたとされ,神経疾患は障害調整生命年の最大の原因であり,死亡原因としても第2位を占めています.とくに認知症は2050年までに3倍に増加すると予測され,医療費と介護負担の爆発的増加が懸念されています.

この論文のメッセージは,神経疾患の多くは「避けられない運命」ではなく,相当部分が予防可能であるという点です. INTERSTROKE研究では,高血圧,喫煙,腹部肥満,運動不足,不適切な食事,糖尿病,過剰飲酒,心理社会的ストレスやうつ,心疾患,脂質異常症という10の修正可能な危険因子で,脳卒中リスクの約90%が説明可能であることが示されています.そして生活習慣と危険因子管理により最大80%の脳卒中が予防可能とされています.

またLancet委員会は,教育歴,難聴,高血圧,喫煙,肥満,うつ,運動不足,糖尿病,社会的孤立,過剰飲酒,頭部外傷,大気汚染,視力障害,高LDLコレステロールという14因子を通じて,認知症の40%以上が予防または発症遅延可能であると報告しています.さらにFINGER試験やSPRINT-MIND試験といった前向き介入研究により,実際に介入することで認知機能低下を抑えうることも示されています.具体的にはFINGER試験は,認知症リスクを有する高齢者を対象に,食事指導,運動療法,認知トレーニング,血管危険因子管理を組み合わせた多領域介入を2年間行い,介入群では記憶や実行機能などの認知機能が有意に改善しました.SPRINT-MIND試験は,高血圧患者を対象に,収縮期血圧120mmHg未満を目標とする厳格な降圧治療が,軽度認知障害の発症および軽度認知障害または認知症の複合エンドポイントを有意に減少させることを示しました.これらの研究は,認知症は不可避な老化現象ではなく,危険因子への介入によってその進行を遅らせたり,発症を防いだりできる可能性があることを実証するものです.

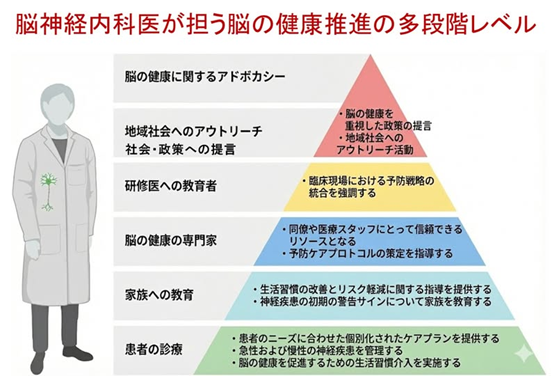

論文の中で最も印象的なのが下図で,脳神経内科医の役割をピラミッドで示しています.最下層には個々の患者の診療があり,その上に家族への教育,医療チーム内での専門的助言,研修医・学生への教育が積み重なり,さらに上層では地域への啓発活動や社会・政策への提言が位置づけられています.これは,脳神経内科医は診療室の中だけで完結する存在ではなく,個人,家族,医療システム,社会という複数のレベルで脳の健康を支える「脳の健康推進者(brain health advocate)」として機能すべきであるという著者のビジョンを視覚的に表現したものです.予防神経学とは,個人医療と公衆衛生を橋渡しする新しい専門性であるとも言えます.この考え方は非常に納得できるものです.

論文タイトルに使われている「An Ounce of Prevention」は,英語の格言「An ounce of prevention is worth a pound of cure(わずかな予防は大きな治療にまさる)」に由来しています.つまり「ほんの少しの予防的努力が,将来の膨大な治療や苦痛を防ぐ」という意味が込められています.脳神経内科医は,病気を治す専門家であると同時に,病気を生まない社会をつくる専門家であるべきだというメッセージがこの一語に凝縮されています.

Sabayan B, Boden-Albala B, Rost NS. An Ounce of Prevention: The Growing Need for Preventive Neurologists. Neurology. 2025;105:e213785. https://www.neurology.org/doi/10.1212/WNL.0000000000213785

・抗ウイルス薬はアルツハイマー病に効くのか?VALAD試験が示した予想外の結論

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月29日のFB投稿です**

近年,単純ヘルペスウイルス1型や2型(HSV1,2)がアルツハイマー病(AD)の病態に関与している可能性が指摘されています.HSVは三叉神経節などに生涯潜伏感染し,免疫状態の変化により繰り返し再活性化する性質を持つため,この慢性的な炎症刺激が神経変性の引き金になるのではないかという可能性が提唱されてきました.このため『抗ウイルス薬であるバラシクロビル(バルトレックス®)がその進行を抑制できるのではないか』という仮説が考えられるようになりました.この仮説を検証するために,米国で行われた多施設共同第2相二重盲検プラセボ対照試験(VALAD試験)がJAMA誌に掲載されました.なお,本研究でHSVが対象とされたのは,剖検脳でHSV DNAがアミロイド斑内に検出されていることや,実験モデルでHSV感染がアミロイド産生やタウリン酸化を誘導すること,疫学的にもHSV抗体陽性者でADリスクが高いと報告されてきたことなど,病理学的,実験的,疫学的根拠がこのウイルスに最も多く蓄積していたためです.

近年,単純ヘルペスウイルス1型や2型(HSV1,2)がアルツハイマー病(AD)の病態に関与している可能性が指摘されています.HSVは三叉神経節などに生涯潜伏感染し,免疫状態の変化により繰り返し再活性化する性質を持つため,この慢性的な炎症刺激が神経変性の引き金になるのではないかという可能性が提唱されてきました.このため『抗ウイルス薬であるバラシクロビル(バルトレックス®)がその進行を抑制できるのではないか』という仮説が考えられるようになりました.この仮説を検証するために,米国で行われた多施設共同第2相二重盲検プラセボ対照試験(VALAD試験)がJAMA誌に掲載されました.なお,本研究でHSVが対象とされたのは,剖検脳でHSV DNAがアミロイド斑内に検出されていることや,実験モデルでHSV感染がアミロイド産生やタウリン酸化を誘導すること,疫学的にもHSV抗体陽性者でADリスクが高いと報告されてきたことなど,病理学的,実験的,疫学的根拠がこのウイルスに最も多く蓄積していたためです.

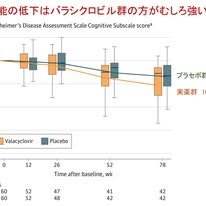

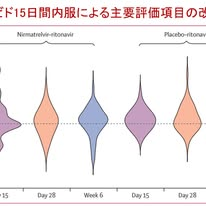

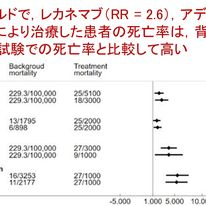

対象は,早期症候性ADまたはADバイオマーカー陽性の軽度認知障害(MCI)で,かつ血清HSV抗体陽性の成人120名で,平均年齢は71.4歳,女性66名でした.被験者は無作為にバラシクロビル群60名とプラセボ群60名に割り付けられ,バラシクロビルは2 g/日から開始して4週間で4 g/日まで漸増され,その後78週間まで維持されました.主要評価項目はADAS-Cog 11項目版の変化量でした.

結果はなんと仮説と逆でした.78週時点でのADAS-Cogの変化量は,バラシクロビル群で10.86点悪化し,プラセボ群では6.92点の悪化にとどまり,群間差は3.93点で統計学的にも有意でした.この差は臨床的に意味のある最小差である3点を上回っており,認知機能の低下はバラシクロビル群の方がむしろ強いことが示されました!!(図1)経時的にも,時間とともに両群の曲線が離れ,バラシクロビル群が一貫してより大きな悪化を示していく様子が分かります.

一方で,副次評価項目である日常生活動作スケール,アミロイドPET,タウPET,MRIによる海馬萎縮や皮質菲薄化などの指標では,いずれも群間差は認められませんでした.すなわち,バラシクロビルは認知機能のみならず,AD病理や神経変性にも影響を与えなかったことになります.安全性の面では,重篤な有害事象は両群で大きな差はありませんでしたが,バラシクロビル群では血清クレアチニン上昇や下痢,悪心,混乱などの軽度副作用がやや多く認められました.著者らは,高用量かつ長期のバラシクロビル投与が,軽微な神経毒性を通じて認知機能悪化として検出された可能性も否定できないと議論しています.

本研究の結論は明確であり,バラシクロビルは早期症候性ADに対して有効ではなく,むしろ認知機能悪化と関連した可能性があるため,治療として推奨されないということです.ただし,この結果は感染症仮説そのものや発症前予防の可能性を否定するものではありません.ADの病理は臨床症状の10年以上前から始まることが知られており,もしウイルス感染やその再活性化が初期トリガーとして関与しているのであれば,発症後の治療ではなく,発症前の段階での介入こそが意味を持つ可能性があります.実際に,帯状疱疹ワクチン接種と認知症リスク低下との関連を示す疫学研究も報告されており,免疫環境の長期的修飾という観点からは,抗ウイルス薬よりもワクチンや予防的介入の方が理論的に適している可能性も考えられます.本試験は,発症後治療の限界を示すと同時に,予防という視点の重要性をあらためて浮き彫りにした研究であるともいえます.

Devanand DP, et al.Valacyclovir Treatment of Early Symptomatic Alzheimer Disease.The VALAD Randomized Clinical Trial.JAMA.Published online December 17, 2025. PMID: 41405855

★FBの規則改訂で,1ヶ月のリンク付き投稿数が制限されるようになってしまいました(2個まで).このためMeta認証に有料加入したのですが,それでも月4個までなので,リンクを貼らず,PMIDを記載することにしました.

・アルツハイマー病病理はウイルスに対する2段階の防御反応?タウはリン酸化されて初めて抗ウイルス蛋白として機能し,伝播は感染防御のための準備反応である

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月30日のFB投稿です**

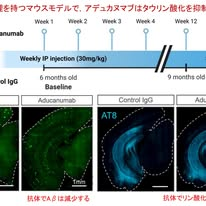

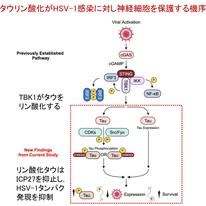

近年,アルツハイマー病(AD)とウイルス感染との関連が注目されており,とくに単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)が病態に関与する可能性が議論されています.2024年末にCell Reports誌に掲載されたHydeらの研究は,この関係を分子レベルで明確に示した重要な報告でした(ブログ;2025年1月15日).この研究では,HSV-1感染によりcGAS-STING-TBK1経路が活性化され,その下流でタウがリン酸化されること,そしてリン酸化タウがHSV-1タンパク質の発現を抑制し,神経細胞の生存を保護することが示されています.すなわちタウのリン酸化は病的変化ではなく,HSV-1感染に対する自然免疫応答として神経保護的に機能している可能性が示されたわけです.

近年,アルツハイマー病(AD)とウイルス感染との関連が注目されており,とくに単純ヘルペスウイルス1型(HSV-1)が病態に関与する可能性が議論されています.2024年末にCell Reports誌に掲載されたHydeらの研究は,この関係を分子レベルで明確に示した重要な報告でした(ブログ;2025年1月15日).この研究では,HSV-1感染によりcGAS-STING-TBK1経路が活性化され,その下流でタウがリン酸化されること,そしてリン酸化タウがHSV-1タンパク質の発現を抑制し,神経細胞の生存を保護することが示されています.すなわちタウのリン酸化は病的変化ではなく,HSV-1感染に対する自然免疫応答として神経保護的に機能している可能性が示されたわけです.

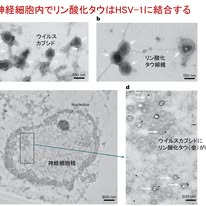

ADの代表的な病理所見である神経原線維変化は,リン酸化されたタウ蛋白の凝集によって形成されます.このリン酸化タウは長らく神経細胞にとって有害な異常産物とみなされてきましたが,今回,Nature Neuroscience誌に掲載されたマサチューセッツ総合病院のWilliam A. Eimer博士らの論文は,この常識に根本的な再考を迫る内容です.この研究の最大の発見は,リン酸化タウがヒト神経細胞においてHSV-1に対して抗ウイルス活性を示したという点です.培養神経細胞にリン酸化タウを前処理すると,ウイルスに感染する細胞の数が減少し,形成されるウイルスプラークの数や大きさも有意に低下しました.一方で,リン酸化されていない通常のタウではこの効果は認められませんでした.すなわちタウはリン酸化されて初めて抗ウイルス蛋白として機能することが示されました.

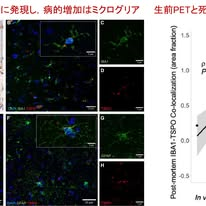

とくに印象的なのが電子顕微鏡で示された所見です(図1).精製したHSV-1カプシドとリン酸化タウを共培養すると,リン酸化タウがウイルス粒子の表面に直接結合し,そこを足場として自己凝集し,線維状構造を形成していく様子が観察されました.aおよびbでは,ウイルスカプシド(矢印)の表面からリン酸化タウの線維が伸び,不定形の凝集体(矢頭)や線維状構造(★)が形成され,複数のウイルス粒子を絡め取っている様子が示されています.これはウイルス粒子がタウ凝集の核となり,防御構造としての線維形成が誘導されていることを意味します.さらにcおよびdでは,HSV-1に感染した三次元培養神経細胞の超薄切片において,抗リン酸化タウ抗体に金ナノ粒子を結合させた標識により,神経細胞核内のウイルスカプシド表面にリン酸化タウが実際に結合している様子が確認されています.すなわちこの現象は試験管内だけでなく,感染した神経細胞内でも実際に起きていることが示されたのです.

またウイルス感染により神経細胞内でリン酸化タウが増加し,それが細胞外にも放出されて周囲の未感染細胞に影響を及ぼすことが示されました.図2では,感染細胞と未感染細胞を細い通路でのみ連結した特殊な培養装置を用いることで,ウイルスそのものは移動できないが,タンパク質などの情報は伝わる状況が作られています.その条件下で,感染していない細胞の中にもリン酸化タウが増えている様子が観察されました.これはリン酸化タウが感染した細胞だけでなく,周囲の細胞を事前に守る役割も担っていることを示唆しています.いわゆるタウの伝播は,感染防御のための準備反応であるということになります.

さらにリン酸化タウとウイルスの複合体はミクログリアに貪食されることも示され,免疫細胞による病原体除去にも関与している可能性が示唆されました.これらの結果を総合すると,アミロイドβが細胞外でウイルスを捕捉するという既存の防御仮説(これはNHKタモリさんの番組でもご紹介しました)に加えて,本研究はリン酸化タウが細胞内でウイルスの輸送や増殖を妨げる役割を担う可能性を示し,脳内に2段階の自然免疫機構が存在するという新しい統合モデルを提示しています.

つまり,ADの主要な病理とされるアミロイドβ沈着,リン酸化タウ沈着,神経炎症はいずれも,感染防御と深く関係する生体反応であり,それらが慢性的に持続あるいは過剰化することで病理として現れている可能性を示しています.神経変性はこの防御機構が過剰化あるいは慢性化した結果であるかもしれません.アミロイドβに加え,タウも単なる「悪者」として排除するのではなく,なぜそれが生じたのかという進化的,免疫学的文脈の中で再評価する必要があることを,本研究は強く示唆しているように思われます.

Eimer WA, et al.Phosphorylated tau exhibits antimicrobial activity capable of neutralizing herpes simplex virus 1 infectivity in human neurons. Nature Neuroscience.2025. PMID: 41408481.

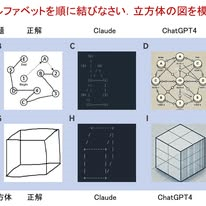

・アリと人間のパズル対決から学ぶ大切なこと ― チームの質は「対話の質」で決まる―

**岐阜大学医学部下畑先生の2025年12月31日のFB投稿です**

1年の締めくくりに,示唆に富む論文をご紹介します.たまたまウェブ上の動画で知った研究ですが,そのオリジナルは今年1月に PNAS に掲載された論文です.この研究では,アリと人間にまったく同じ幾何学パズルを解かせています.T字型の物体を,2つの狭いスリットを通して出口へ運ぶという課題です.アリ用の物体には餌の匂いをつけ,巣に持ち帰る対象としています.サイズだけをアリと人間に合わせてスケールし,1人(1匹),小集団,大集団での成績を比較しました.さらに人間では,「話してよいグループ」と「話してはいけないグループ」に分けています.

1年の締めくくりに,示唆に富む論文をご紹介します.たまたまウェブ上の動画で知った研究ですが,そのオリジナルは今年1月に PNAS に掲載された論文です.この研究では,アリと人間にまったく同じ幾何学パズルを解かせています.T字型の物体を,2つの狭いスリットを通して出口へ運ぶという課題です.アリ用の物体には餌の匂いをつけ,巣に持ち帰る対象としています.サイズだけをアリと人間に合わせてスケールし,1人(1匹),小集団,大集団での成績を比較しました.さらに人間では,「話してよいグループ」と「話してはいけないグループ」に分けています.

結果は意外でした.アリは集団になるほど成績が良くなりました.壁に沿って動き続けるなどの行動が自然に生じ,結果として効率よく正解に到達します.個体にはない「集合的な記憶」が生まれていると解釈されています.逆に人間は,1人のときが最も効率的でした.話せるグループは1人と同程度の成績でしたが,話せないグループは,なんと1人よりも成績が悪くなりました.出口に対して遠回りすべき場面でも,直感的で誤った方向を選びやすい傾向が見られました.これは心理学でいう groupthink(集団浅慮)に近い現象です.「みんなと同じでいること」が目的になりすぎて,「正しく考えること」をやめてしまう集団心理です.つまり,アリは単純な個体ですが,集まると賢くなる.それに対して人間は,賢い個体であっても,話し合えない集団では賢さを失う・・・その対照的な特徴が浮かび上がりました.

この論文の教訓は極めてシンプルです.人間のチームの質は,個々のメンバーの賢さではなく,ひとえに「対話の質」によって決まる.バラバラな考えをつなぎ合わせ,一つの方向へと導くための最も大切な手段こそが対話なのだと,この研究は教えてくれます.当たり前のようでいて,これほど重要なことはありません.来年も教室やカンファレンスで,よく話し合っていきたいと思います.そして,この対話の力を社会や世界があらためて認識し,争いのない平和な未来へとつながることを,心から願っています.

本年も1年,ありがとうございました.どうぞ良いお年をお迎えください.

Dreyer T, et al. Comparing cooperative geometric puzzle solving in ants versus humans. Proc Natl Acad Sci U S A. 2025 Jan 7;122(1):e2414274121. PMID: 39715438(動画はフリーでDL可)

(作成者)峯岸 瑛(みねぎし あきら)

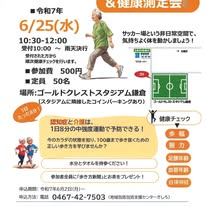

今日は多世代交流イベントの一環で、地元ゴールドクレストスタジアムにて「歩くサッカー」に参戦。 ウォーキングサッカーの主なルールは、走らないこと、接触プレーをしないこと(ボール保持は6秒まで)、おへその上以上はボールを上げないことです。この「走らないこと」というのが、とっても難しいのです。また歩数計をつけてチーム全員の合計が加算(1000歩1点として)されるので最後まで勝敗がわからないのも面白い。 楽しんでいるうちに歩数も稼いで運動になちゃった、、、的な健康づくりって、やはり良いですね。

今日は多世代交流イベントの一環で、地元ゴールドクレストスタジアムにて「歩くサッカー」に参戦。 ウォーキングサッカーの主なルールは、走らないこと、接触プレーをしないこと(ボール保持は6秒まで)、おへその上以上はボールを上げないことです。この「走らないこと」というのが、とっても難しいのです。また歩数計をつけてチーム全員の合計が加算(1000歩1点として)されるので最後まで勝敗がわからないのも面白い。 楽しんでいるうちに歩数も稼いで運動になちゃった、、、的な健康づくりって、やはり良いですね。 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #自分のペースでしっかり歩き 2025/10/23 #県立行田公園木曜コース 2025/11/1 #海老川ロード土曜コース #インターバルウォーキング どちらも良い姿勢 良い歩きで良いお顔になってきます

#船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #自分のペースでしっかり歩き 2025/10/23 #県立行田公園木曜コース 2025/11/1 #海老川ロード土曜コース #インターバルウォーキング どちらも良い姿勢 良い歩きで良いお顔になってきます 佐久ポールウォーキング協会より 12月PW駒場例会でした。 秋🍂色満開の公園〜牧場散策〜 3週間ぶりのせいか歩きたくてウズウズしてる参加者の皆様が勢揃い〜! 本日の結果で次週「PW交流会」で皆勤賞表彰が決まりました。 どなたが貰うのか楽しみです。 表彰式後は〜ぴんころ地蔵さん巡り〜のポールウォーク予定です。

佐久ポールウォーキング協会より 12月PW駒場例会でした。 秋🍂色満開の公園〜牧場散策〜 3週間ぶりのせいか歩きたくてウズウズしてる参加者の皆様が勢揃い〜! 本日の結果で次週「PW交流会」で皆勤賞表彰が決まりました。 どなたが貰うのか楽しみです。 表彰式後は〜ぴんころ地蔵さん巡り〜のポールウォーク予定です。 前日の登山の疲れも忘れて今日はいつもの広町緑地公園。転倒打身の腕が少し痛むのはまだ神経が生きている証拠。 素晴らしい秋晴れの風のない1日。ストレッチ・筋トレの後は一番ゆっくりのメンバーさんにあわせて思いやりポールウォーキング。 普段見落としている足元の小さな植物をたくさん発見しました。 ストレッチタイムは後継者育成を目論み順番に指名。 大榎まで往復しました。木へんに夏は榎・春は椿。 木へんに秋は楸(ひさぎ)・冬は柊。楸ってアカメガシワのことなんですね。

前日の登山の疲れも忘れて今日はいつもの広町緑地公園。転倒打身の腕が少し痛むのはまだ神経が生きている証拠。 素晴らしい秋晴れの風のない1日。ストレッチ・筋トレの後は一番ゆっくりのメンバーさんにあわせて思いやりポールウォーキング。 普段見落としている足元の小さな植物をたくさん発見しました。 ストレッチタイムは後継者育成を目論み順番に指名。 大榎まで往復しました。木へんに夏は榎・春は椿。 木へんに秋は楸(ひさぎ)・冬は柊。楸ってアカメガシワのことなんですね。 【インターバル速歩で 気持ちもシャン】 2025/11/4 1期の基礎トレが この時期に役立つ筈なんです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #インターバル速歩 #腹筋強化 #骨盤底筋群強化 #ストレッチ #筋トレ #有酸素運動

【インターバル速歩で 気持ちもシャン】 2025/11/4 1期の基礎トレが この時期に役立つ筈なんです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #インターバル速歩 #腹筋強化 #骨盤底筋群強化 #ストレッチ #筋トレ #有酸素運動 🕊️午前は【介護予防運動教室】 ⇒午後は【サロンワーク】✨ プロボディデザイン(美容造形術)ご希望のお客様(╭☞•́ω•̀)╭☞ からの加圧トレーニングのお客様へと続きます☺️ 本日もありがとうございます🫶

🕊️午前は【介護予防運動教室】 ⇒午後は【サロンワーク】✨ プロボディデザイン(美容造形術)ご希望のお客様(╭☞•́ω•̀)╭☞ からの加圧トレーニングのお客様へと続きます☺️ 本日もありがとうございます🫶 20251106 スマイルチーム ポールウォーキング。 中央公園からいくつかの学校横を歩いて、サガジョ(相模女子大学)の100年桜🌸で折り返して中央公園へ。 お天気微妙でしたが、 なんとか大雨に降られることなく済みました😊 銀杏並木の紅葉はまだでした。 来月はまた遠征予定。 紅葉が見頃そうなところへ行く予定です。 #スマイルチーム #ポールウォーキング #健康普及活動 #健康ウォーキング #リハビリウォーキング #100年桜 #20251106

20251106 スマイルチーム ポールウォーキング。 中央公園からいくつかの学校横を歩いて、サガジョ(相模女子大学)の100年桜🌸で折り返して中央公園へ。 お天気微妙でしたが、 なんとか大雨に降られることなく済みました😊 銀杏並木の紅葉はまだでした。 来月はまた遠征予定。 紅葉が見頃そうなところへ行く予定です。 #スマイルチーム #ポールウォーキング #健康普及活動 #健康ウォーキング #リハビリウォーキング #100年桜 #20251106 今日は朝の☔で足元が悪いため予定のイベントは中止(延期に)しましたが 新幹線🚅で来た静岡の友人と西鎌倉駅から広町緑地公園の木道を登り、日蓮雨乞いの池、霊光寺を歩いて七里ヶ浜アマルフィで栗🌰のピザランチ🍕 稲村ヶ崎を通り海岸を由比ヶ浜まで歩いて鎌倉駅に。富士山🗻が海岸から見えました! 10時から3時までお喋りと13キロウォーキングを楽しみお疲れ様でした。

今日は朝の☔で足元が悪いため予定のイベントは中止(延期に)しましたが 新幹線🚅で来た静岡の友人と西鎌倉駅から広町緑地公園の木道を登り、日蓮雨乞いの池、霊光寺を歩いて七里ヶ浜アマルフィで栗🌰のピザランチ🍕 稲村ヶ崎を通り海岸を由比ヶ浜まで歩いて鎌倉駅に。富士山🗻が海岸から見えました! 10時から3時までお喋りと13キロウォーキングを楽しみお疲れ様でした。 佐久ポールウォーキング協会より 連日のPW活動〜 8日は浅科-望月地域包括支援センター/コラボの秋のPW活動。 新地コーチと地元/中西コーチも参加しての360°全方位山に囲まれた田園巡りでした。 本日9日は PW交流会とぴんころ地蔵巡り〜 交流会では会員表彰(皆勤賞 頑張ったde賞 特別賞 抽選会等)と座位ポール体操/遠藤夫妻コーチを行い 雨が止んでる間の〜ぴんころ地蔵〜迄のポールウォーク/約3km❗️ 寒さが忍び寄る信州佐久路〜‼️

佐久ポールウォーキング協会より 連日のPW活動〜 8日は浅科-望月地域包括支援センター/コラボの秋のPW活動。 新地コーチと地元/中西コーチも参加しての360°全方位山に囲まれた田園巡りでした。 本日9日は PW交流会とぴんころ地蔵巡り〜 交流会では会員表彰(皆勤賞 頑張ったde賞 特別賞 抽選会等)と座位ポール体操/遠藤夫妻コーチを行い 雨が止んでる間の〜ぴんころ地蔵〜迄のポールウォーク/約3km❗️ 寒さが忍び寄る信州佐久路〜‼️ 地元の寺社巡りウォーキング 11月の気まポ(気ままにポール歩き)は、JR阿佐ヶ谷駅に集合、荻窪駅までの“杉並北部コース“でした。暑くも寒くもなく快適なポール歩きでした。 神明宮、蓮華寺、猿田彦神社、稲荷神社、天沼八幡神社を巡りました。この中でいちばん有名な神明宮は、ちょうど七五三の時期というで賑わっていました。 蓮華寺は今回はじめて知りました。室町時代の創建で、文化財が多く所蔵されているそうです。 ちょうど荻窪音楽祭が催されている日で、荻窪タウンセブン前の空き地で、フォルクローレの演奏が行われていて、乾杯ランチのあと立ち寄って楽しみました。 ※写真は田村和史さんからもいただきました。

地元の寺社巡りウォーキング 11月の気まポ(気ままにポール歩き)は、JR阿佐ヶ谷駅に集合、荻窪駅までの“杉並北部コース“でした。暑くも寒くもなく快適なポール歩きでした。 神明宮、蓮華寺、猿田彦神社、稲荷神社、天沼八幡神社を巡りました。この中でいちばん有名な神明宮は、ちょうど七五三の時期というで賑わっていました。 蓮華寺は今回はじめて知りました。室町時代の創建で、文化財が多く所蔵されているそうです。 ちょうど荻窪音楽祭が催されている日で、荻窪タウンセブン前の空き地で、フォルクローレの演奏が行われていて、乾杯ランチのあと立ち寄って楽しみました。 ※写真は田村和史さんからもいただきました。 【㊗️ 卒寿】 15年在籍の会員さんが 90歳をむかえました #シニアポールウォーキング 嬉しい事は皆で喜びます 88歳も二人控えてます #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のボールを使うウォーキング #コグニサイズ #ポールウォーク #ノルディックウォーク

【㊗️ 卒寿】 15年在籍の会員さんが 90歳をむかえました #シニアポールウォーキング 嬉しい事は皆で喜びます 88歳も二人控えてます #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のボールを使うウォーキング #コグニサイズ #ポールウォーク #ノルディックウォーク この一週間 雨でイベントを中止(延期)にしたにもかかわらず何故か4回も広町緑地里山公園を歩くことになりました。 今日は三浦ネットのPW仲間と鎌倉駅から江の電に乗り七里ヶ浜下車。日蓮の雨乞いの池に寄り浄化センター広場でウォーミングアップ。七里出入り口から木道コースを通り緑地を降りました。 目的地は「韓の台所(焼肉店)」でした。慰労会を兼ねてのランチを開いて頂きました。いつもお店の前を車で通りすぎていたのでようやく入ることができ大満足! 夕方は金沢八景へ。今月は休みなし。働いて働いて働いて遊んで~!明日は北鎌倉。

この一週間 雨でイベントを中止(延期)にしたにもかかわらず何故か4回も広町緑地里山公園を歩くことになりました。 今日は三浦ネットのPW仲間と鎌倉駅から江の電に乗り七里ヶ浜下車。日蓮の雨乞いの池に寄り浄化センター広場でウォーミングアップ。七里出入り口から木道コースを通り緑地を降りました。 目的地は「韓の台所(焼肉店)」でした。慰労会を兼ねてのランチを開いて頂きました。いつもお店の前を車で通りすぎていたのでようやく入ることができ大満足! 夕方は金沢八景へ。今月は休みなし。働いて働いて働いて遊んで~!明日は北鎌倉。 2025健走杖【健康活力輕旅行-台北圓山站】活動花絮 🌿✨ 感謝所有參加圓山站的健走夥伴們 🙌 在微涼的秋日早晨,我們從捷運圓山站出發, 展開一場結合 歷史、文化與綠意 的城市健走之旅。 沿途欣賞古蹟與日治時期建築風格, 再走入禪意靜謐的 臨濟護國禪寺,感受歲月沉澱的平靜。 🌹 新生公園台北玫瑰園 的繽紛花色成了最浪漫的中途點, 大家拿起健走杖,邊走邊笑、邊拍照,花香與笑聲滿滿整個園區。 這一天,我們不只是健走, 更用雙腳重新發現了台北的溫度與故事。 📸 活動精彩瞬間 👉 每一張笑容、每一步腳印, 都記錄下「健康與快樂同行」的足跡。 🌈 下一站,我們將前往更多城市與山海, 邀你一起「雙杖在手,健康跟著走」! 🚶♀️🌿 #2025健走杖輕旅行 #台北圓山站 #雙杖在手健康跟著走

2025健走杖【健康活力輕旅行-台北圓山站】活動花絮 🌿✨ 感謝所有參加圓山站的健走夥伴們 🙌 在微涼的秋日早晨,我們從捷運圓山站出發, 展開一場結合 歷史、文化與綠意 的城市健走之旅。 沿途欣賞古蹟與日治時期建築風格, 再走入禪意靜謐的 臨濟護國禪寺,感受歲月沉澱的平靜。 🌹 新生公園台北玫瑰園 的繽紛花色成了最浪漫的中途點, 大家拿起健走杖,邊走邊笑、邊拍照,花香與笑聲滿滿整個園區。 這一天,我們不只是健走, 更用雙腳重新發現了台北的溫度與故事。 📸 活動精彩瞬間 👉 每一張笑容、每一步腳印, 都記錄下「健康與快樂同行」的足跡。 🌈 下一站,我們將前往更多城市與山海, 邀你一起「雙杖在手,健康跟著走」! 🚶♀️🌿 #2025健走杖輕旅行 #台北圓山站 #雙杖在手健康跟著走 それぞれのスピードだから 無理しなくて良い! だから、気力と達成感が湧いてくるのよね

それぞれのスピードだから 無理しなくて良い! だから、気力と達成感が湧いてくるのよね 先日、岩倉市保健センターのお仕事で、「高血圧予防講座」で講師を務めてまいりました。 ここに添付の映像資料は、当日の私の話を録音し、Notebook LMという生成AIでスライドを作成しましたものです。 録音データを入れ込むだけでこの完成レベルはすごいですね! 90分の講義を6分でまとめてくれています。 しかも、私の伝えたいところを押さえています。 これはいろいろ活用の仕方はありますね! 例えば、保健センターがホームページなどで公開し、この講座に参加予定だったが用事で参加できなかった方に見ていただけますし、また一般の市民の皆さんがご覧になって興味をもってくだされば、今後の受講者数を増やしていけそうですね。 AIの活用方法はいろいろとあると思うのですが、とにかく触ってみることですね! これまでとは違った、新たな展開が起こせそうでとても楽しみです!! #岩倉市保健センター #高血圧予防 #生成AI #Notebook LM

先日、岩倉市保健センターのお仕事で、「高血圧予防講座」で講師を務めてまいりました。 ここに添付の映像資料は、当日の私の話を録音し、Notebook LMという生成AIでスライドを作成しましたものです。 録音データを入れ込むだけでこの完成レベルはすごいですね! 90分の講義を6分でまとめてくれています。 しかも、私の伝えたいところを押さえています。 これはいろいろ活用の仕方はありますね! 例えば、保健センターがホームページなどで公開し、この講座に参加予定だったが用事で参加できなかった方に見ていただけますし、また一般の市民の皆さんがご覧になって興味をもってくだされば、今後の受講者数を増やしていけそうですね。 AIの活用方法はいろいろとあると思うのですが、とにかく触ってみることですね! これまでとは違った、新たな展開が起こせそうでとても楽しみです!! #岩倉市保健センター #高血圧予防 #生成AI #Notebook LM 2年毎の社員旅行。今回は過去1の参加人数。全額会社負担で、研修とコミュニケーションがテーマです。昨日は有馬温泉、そして2日目はUSJに!班に別れて行動。歩き疲れてクタクタです(^^) 社員旅行や宴会など、時代と逆行しているようですが、若手は皆参加しているし、楽しんでいるみたい。

2年毎の社員旅行。今回は過去1の参加人数。全額会社負担で、研修とコミュニケーションがテーマです。昨日は有馬温泉、そして2日目はUSJに!班に別れて行動。歩き疲れてクタクタです(^^) 社員旅行や宴会など、時代と逆行しているようですが、若手は皆参加しているし、楽しんでいるみたい。 本日は、柏の葉公園を歩きました。 風もなく暖かく優しいお天道様の光に包まれて、気持ち良く歩きました

本日は、柏の葉公園を歩きました。 風もなく暖かく優しいお天道様の光に包まれて、気持ち良く歩きました 朝霞けやきウォークに参加しました。 NPO法人NORDICあさか主催のウォーキングイベントは今回10回目になります。いちどぜひ参加してみたいと思っていました。代表の河内(かわち)さんがリーダーシップを発揮して、日頃から地域での活動や人材育成に力を入れてこられました。 快晴のもと、黄葉が見頃のけやき並木のコースがすばらしく、気持ちよく歩きました。終了後朝霞駅近くの中華屋で乾杯しました。

朝霞けやきウォークに参加しました。 NPO法人NORDICあさか主催のウォーキングイベントは今回10回目になります。いちどぜひ参加してみたいと思っていました。代表の河内(かわち)さんがリーダーシップを発揮して、日頃から地域での活動や人材育成に力を入れてこられました。 快晴のもと、黄葉が見頃のけやき並木のコースがすばらしく、気持ちよく歩きました。終了後朝霞駅近くの中華屋で乾杯しました。 【インターバル速歩 充実して来ました】 2025/11/18 昨年までは 「インターバル速歩もどき」 今年度は #熟年大学の 「#インターバル速歩トレーニング」 スペシャルイベントとして2回 開催した結果が定例会に少しづつ現れました! 歩行力差がある中で 置いてきぼりが出ないように 調整は欠かせません。 できる範囲で皆が一生懸命です。 頑張った後は誰もが笑顔♥ 正当「IWT」皆でやって良かった! #船穂ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング

【インターバル速歩 充実して来ました】 2025/11/18 昨年までは 「インターバル速歩もどき」 今年度は #熟年大学の 「#インターバル速歩トレーニング」 スペシャルイベントとして2回 開催した結果が定例会に少しづつ現れました! 歩行力差がある中で 置いてきぼりが出ないように 調整は欠かせません。 できる範囲で皆が一生懸命です。 頑張った後は誰もが笑顔♥ 正当「IWT」皆でやって良かった! #船穂ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング 書籍が店頭に並びだしました。出版社から頂いた写真の中で、一番数並べていただいている店舗(ジュンク堂吉祥寺店)になります。 書店に並ぶのは何とも言えない感情があります。感謝です<m(__)m> #100年企業変化のしくみ

書籍が店頭に並びだしました。出版社から頂いた写真の中で、一番数並べていただいている店舗(ジュンク堂吉祥寺店)になります。 書店に並ぶのは何とも言えない感情があります。感謝です<m(__)m> #100年企業変化のしくみ 本日、佐久市の市民大学 【創錬の森市民大学】の皆さんが、 市内施設見学としてシナノにご来社されました! シナノ創業100余年の歩みや モノづくりへの想い、お客様目線の商品開発、挑戦しているコト等々、お話しさせていただきました👩🏻🏫📖 また、皆さんの健康づくりの一貫として、 ポールウォーキングをご紹介させていただき、 実際に、近くの公園までポールウォーキングも行いました🏃♀️💨 すでに”マイポール”をお持ちの方もいらっしゃれば、”初めて”の方もいらっしゃり、皆さん和気あいあいと体験されておりました! 撮影していても、 ウォーキングポールを持つ前の姿勢、 →持ち始めてすぐの姿勢、 →慣れてきた頃の姿勢、 どんどん背筋が伸び、シャキッとした姿勢で グングン歩かれる様子が見てとれて、とっても素晴らしかったです👏👏 そして何より、皆さんお元気で、 こちらまでパワーをいただきました☺️🙌 今後の活動も健康にお気をつけて、がんばってください!

本日、佐久市の市民大学 【創錬の森市民大学】の皆さんが、 市内施設見学としてシナノにご来社されました! シナノ創業100余年の歩みや モノづくりへの想い、お客様目線の商品開発、挑戦しているコト等々、お話しさせていただきました👩🏻🏫📖 また、皆さんの健康づくりの一貫として、 ポールウォーキングをご紹介させていただき、 実際に、近くの公園までポールウォーキングも行いました🏃♀️💨 すでに”マイポール”をお持ちの方もいらっしゃれば、”初めて”の方もいらっしゃり、皆さん和気あいあいと体験されておりました! 撮影していても、 ウォーキングポールを持つ前の姿勢、 →持ち始めてすぐの姿勢、 →慣れてきた頃の姿勢、 どんどん背筋が伸び、シャキッとした姿勢で グングン歩かれる様子が見てとれて、とっても素晴らしかったです👏👏 そして何より、皆さんお元気で、 こちらまでパワーをいただきました☺️🙌 今後の活動も健康にお気をつけて、がんばってください! 大榎の枝にぶる下がっているのは・・・続いて女子若組の木登りが始まりました🎶 秋日和の広町緑地公園は元気学校の校條さん率いる気まポグループと北鎌倉コアクループ、そして西鎌倉・腰越PWグループの皆さんと合同の里山ポール歩きの会。 前回雨天中止の振替イベントに15名参加してくださいました。初顔合わせの方々とは思えない程感動的思いやり深いメンバー揃いでした。皆さんに感謝です。

大榎の枝にぶる下がっているのは・・・続いて女子若組の木登りが始まりました🎶 秋日和の広町緑地公園は元気学校の校條さん率いる気まポグループと北鎌倉コアクループ、そして西鎌倉・腰越PWグループの皆さんと合同の里山ポール歩きの会。 前回雨天中止の振替イベントに15名参加してくださいました。初顔合わせの方々とは思えない程感動的思いやり深いメンバー揃いでした。皆さんに感謝です。 鎌倉広町緑地でポール歩き

鎌倉広町緑地でポール歩き 【経営者として、研修に立ち会う中で感じていること】 最近、ピラティスの研修に立ち会う機会が本当に多くなりました。 その中で、経営者という立場から強く感じることがあります。 それは、 どうしても “動きそのもの” にフォーカスが寄りすぎてしまっている点です。 もちろん、 正しいフォームを学ぶことや解剖学を理解することは欠かせません。 ただ、現場で結果を出し、長く活躍できるインストラクターを育てるためには、 もう少し“広い視点”が必要だと感じています。 具体的には、 運動生理学の基礎 栄養に関する理解 身体づくりの全体像 クライアントの変化を生む理論背景 こういった部分です。 私自身、これまでに学んできたことや経験してきたことを、 研修や教材の中に少しずつ盛り込みながら、 現場で即戦力として活躍できる人材が育つようサポートしています。 そして、もうひとつ大切だと感じているのは “運営や営業の視点”をインストラクター側にも伝えることです。 現場のオペレーション 事業としての流れ 長期的にスタジオを成長させるための考え方 こうした部分を少しずつ理解してもらうことで、 個のスキルだけでなく、 スタジオ全体が継続的に伸びていく仕組みができると思っています。 ピラティスは、動きだけで成り立つものではありません。 人材 × 運営 × 戦略 この3つが揃って初めて、本当の“事業”になります。 これからも経営者としての視点を持ちながら、 現場と一緒に、より良い形をつくっていければと思っています。

【経営者として、研修に立ち会う中で感じていること】 最近、ピラティスの研修に立ち会う機会が本当に多くなりました。 その中で、経営者という立場から強く感じることがあります。 それは、 どうしても “動きそのもの” にフォーカスが寄りすぎてしまっている点です。 もちろん、 正しいフォームを学ぶことや解剖学を理解することは欠かせません。 ただ、現場で結果を出し、長く活躍できるインストラクターを育てるためには、 もう少し“広い視点”が必要だと感じています。 具体的には、 運動生理学の基礎 栄養に関する理解 身体づくりの全体像 クライアントの変化を生む理論背景 こういった部分です。 私自身、これまでに学んできたことや経験してきたことを、 研修や教材の中に少しずつ盛り込みながら、 現場で即戦力として活躍できる人材が育つようサポートしています。 そして、もうひとつ大切だと感じているのは “運営や営業の視点”をインストラクター側にも伝えることです。 現場のオペレーション 事業としての流れ 長期的にスタジオを成長させるための考え方 こうした部分を少しずつ理解してもらうことで、 個のスキルだけでなく、 スタジオ全体が継続的に伸びていく仕組みができると思っています。 ピラティスは、動きだけで成り立つものではありません。 人材 × 運営 × 戦略 この3つが揃って初めて、本当の“事業”になります。 これからも経営者としての視点を持ちながら、 現場と一緒に、より良い形をつくっていければと思っています。 MC2日間セミナー無事終了しました☺️ 初日の不安と緊張も安藤名誉会長の1ポイント講義で解決し、受講生の動きは見違える効果でした‼️ 良好ですの お言葉いただきました👌

MC2日間セミナー無事終了しました☺️ 初日の不安と緊張も安藤名誉会長の1ポイント講義で解決し、受講生の動きは見違える効果でした‼️ 良好ですの お言葉いただきました👌 第4日曜日は逗子PWへ出前講師です。今日はすっかり色づいた道を歩きました。いつもの公園でウォーミングアップをしたあと1段・2段ギアの違いを確認してインターバル(予定)で並木道へ。途中で見つけた小さなオレンジ色の実は豆柿。 山裾のこの辺りは3回猪が現れたそうです🐗 夕方姿を目撃した人や餌のミミズ🪱を掘った跡を沢山観た人も。

第4日曜日は逗子PWへ出前講師です。今日はすっかり色づいた道を歩きました。いつもの公園でウォーミングアップをしたあと1段・2段ギアの違いを確認してインターバル(予定)で並木道へ。途中で見つけた小さなオレンジ色の実は豆柿。 山裾のこの辺りは3回猪が現れたそうです🐗 夕方姿を目撃した人や餌のミミズ🪱を掘った跡を沢山観た人も。 11月22日 佐久インターバル速歩倶楽部 臼田のコスモホールの会議室でトレーニングをする予定でしたが天気良かった事もあり急遽予定を変更し、うすだ健康館に伺いました。 うすだ健康館では佐久病院の医師や職員らと地域住民が直接対話する「佐久病院とお茶べり」を定期的に開催しています。この日のキーワードは「人と人 人と社会が 繋がり支え合う仕組み作り」私達の倶楽部活動にもピッタリな内容でした。 健康館のコンセプトの一つが「直感や感情に働きかけるアプローチ 理屈ではなく五感を通じた体験により、ついつい人が動いてしまう仕掛け作り」だそうです。 まさに私の直感で「今日はコスモホールを飛び出し健康館に行ってみよう!」その声かけに、「行きましょう!歩いて行きましょう!」とすぐに呼応してくれる素敵なうちの会員さん達♡ 倶楽部と社会が繋がりあっていることを実感できた時間でした😊

11月22日 佐久インターバル速歩倶楽部 臼田のコスモホールの会議室でトレーニングをする予定でしたが天気良かった事もあり急遽予定を変更し、うすだ健康館に伺いました。 うすだ健康館では佐久病院の医師や職員らと地域住民が直接対話する「佐久病院とお茶べり」を定期的に開催しています。この日のキーワードは「人と人 人と社会が 繋がり支え合う仕組み作り」私達の倶楽部活動にもピッタリな内容でした。 健康館のコンセプトの一つが「直感や感情に働きかけるアプローチ 理屈ではなく五感を通じた体験により、ついつい人が動いてしまう仕掛け作り」だそうです。 まさに私の直感で「今日はコスモホールを飛び出し健康館に行ってみよう!」その声かけに、「行きましょう!歩いて行きましょう!」とすぐに呼応してくれる素敵なうちの会員さん達♡ 倶楽部と社会が繋がりあっていることを実感できた時間でした😊 【小春日和の定例会】 2025/11/27 #インターバルウォーキング 少しづつレベルアップ 頑張りました(^o^) 行田公園周回コースは 皆が自分のペースでできる 嬉しいコース ありがとう〜 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウオーク #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ポールウォーク #ポールエクササイズ

【小春日和の定例会】 2025/11/27 #インターバルウォーキング 少しづつレベルアップ 頑張りました(^o^) 行田公園周回コースは 皆が自分のペースでできる 嬉しいコース ありがとう〜 #船橋ウォーキングソサイエティ #2本のポールを使うウォーキング #ノルディックウオーク #ノルディックウォーキング #ポールウォーキング #ポールウォーク #ポールエクササイズ 20251128 星ヶ丘ポールウォーキングteam。 ウォーキングやエクササイズの写真より、、 銀杏の写真ばっかり、、、笑 #スマイルチーム #健康普及活動 #ポールウォーキング #ウォーキングポールでエクササイズ #銀杏 #20251128 #星ヶ丘

20251128 星ヶ丘ポールウォーキングteam。 ウォーキングやエクササイズの写真より、、 銀杏の写真ばっかり、、、笑 #スマイルチーム #健康普及活動 #ポールウォーキング #ウォーキングポールでエクササイズ #銀杏 #20251128 #星ヶ丘

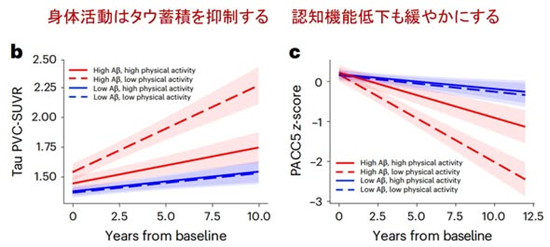

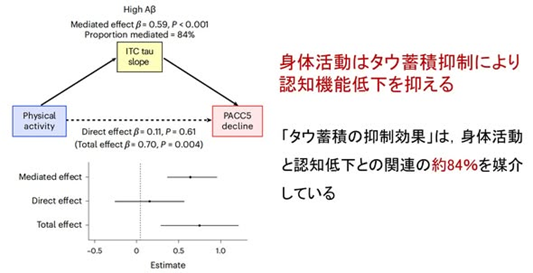

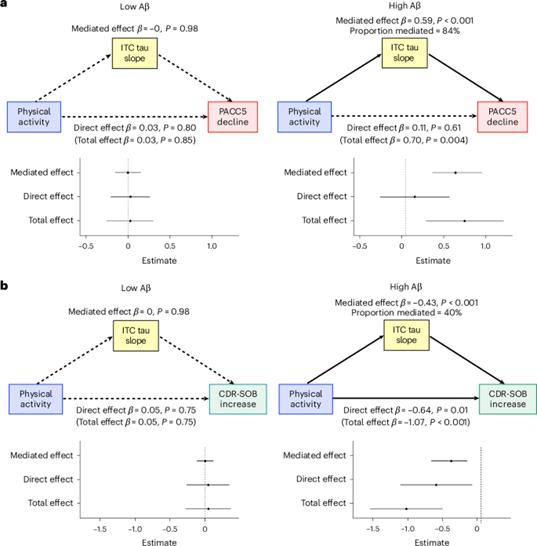

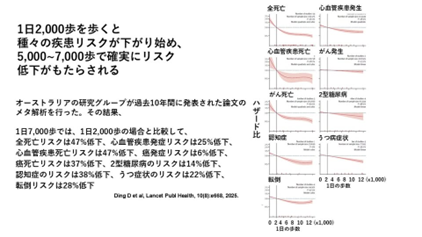

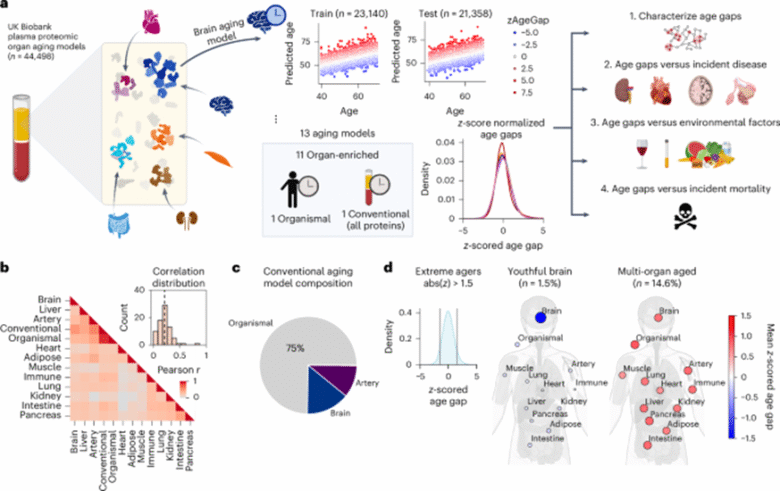

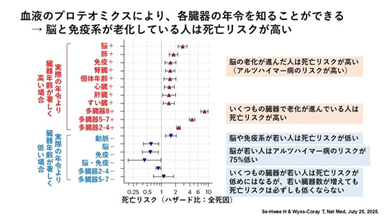

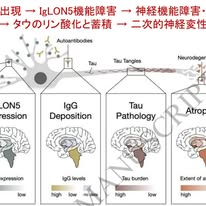

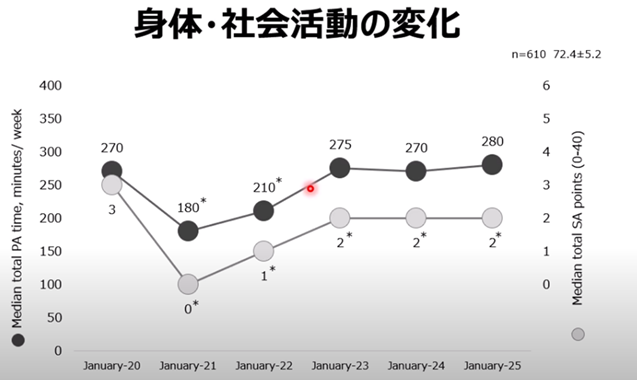

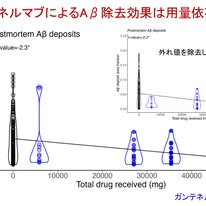

アルツハイマー病の予防における「運動」の重要性はこれまでも繰り返し指摘されてきましたが,その仕組みについてはよく分かっておりませんでした.Nature Medicine誌に掲載されたマサチューセッツ総合病院からの研究は,身体活動がアルツハイマー病理に及ぼす影響を,PETを用いて明らかにした意義深い報告と言えます.

アルツハイマー病の予防における「運動」の重要性はこれまでも繰り返し指摘されてきましたが,その仕組みについてはよく分かっておりませんでした.Nature Medicine誌に掲載されたマサチューセッツ総合病院からの研究は,身体活動がアルツハイマー病理に及ぼす影響を,PETを用いて明らかにした意義深い報告と言えます. かねてから、私のFBポストでは、運動不足だとアルツハイマー病のリスクが高くなるという報告があることを指摘しています。

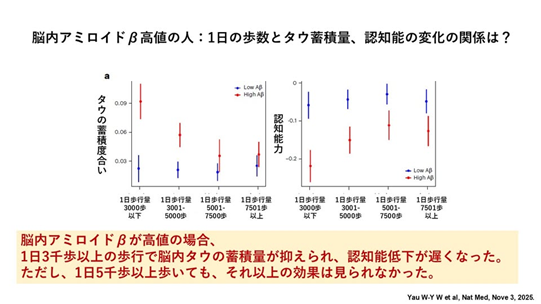

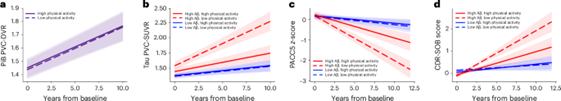

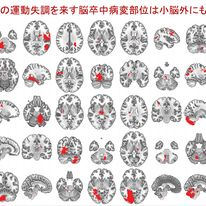

かねてから、私のFBポストでは、運動不足だとアルツハイマー病のリスクが高くなるという報告があることを指摘しています。 a、線形混合効果モデルでは、ベースラインの身体活動と縦断的なAβ負荷量との間に関連がないことが明らかになった(β = −0.0006 [−0.01~0.01]、P = 0.92、n = 241)。b – d、対照的に、ベースラインの身体活動とAβ負荷量の間には、縦断的なITCタウ負荷量(b)、PACC5で測定した縦断的な認知機能(c)、およびCDR-SOBスコアで測定した縦断的な機能低下(d)に対する有意な相互作用があった。ベースラインの身体活動が高く、Aβ値が高い人(赤の実線)は、ITCタウ蓄積が遅く(β = −0.13 [−0.19 ~ −0.06]、P < 0.001、n = 172)(b)、PACC5の減少が遅く(β = 0.10 [0.05 ~ 0.16]、P < 0.001、n = 296)(c)、CDR-SOBの進行が遅い(β = −0.14 [−0.22 ~ −0.05]、P = 0.001、n = 296)(d)ことが示された。統計的有意性は両側t検定を使用して評価し、P < 0.05の場合、多重比較の調整なしで統計的に有意であると判断した。ベースラインの身体活動(1日あたりの平均歩数)とAβ負荷量は連続変数としてモデル化された。モデルの結果を視覚化するために、ベースラインの身体活動の低さと高さ、および(タウ、PACC5、CDR-SOB モデルの場合)ベースラインの Aβ 負荷の低さと高さの代表レベルに基づく推定軌道が示され、誤差帯域は推定軌道の 95% 信頼区間を表しています。身体活動の低さと高さは、平均(低、1 日 2,800 歩、高、1 日 8,700 歩)に対する相対的な -1 および +1 sd で表されます。Aβ の低さと高さは、説明のために、それぞれ Aβ 陰性(PiB PVC-DVR = 1.17)および Aβ 陽性(PiB PVC-DVR = 1.85)の参加者の平均 Aβ 負荷で表されます。それぞれの統計モデルについて、2.5 年ごとのセグメントに縦断的データを提供する参加者の数は、拡張データ表5にまとめられています。

a、線形混合効果モデルでは、ベースラインの身体活動と縦断的なAβ負荷量との間に関連がないことが明らかになった(β = −0.0006 [−0.01~0.01]、P = 0.92、n = 241)。b – d、対照的に、ベースラインの身体活動とAβ負荷量の間には、縦断的なITCタウ負荷量(b)、PACC5で測定した縦断的な認知機能(c)、およびCDR-SOBスコアで測定した縦断的な機能低下(d)に対する有意な相互作用があった。ベースラインの身体活動が高く、Aβ値が高い人(赤の実線)は、ITCタウ蓄積が遅く(β = −0.13 [−0.19 ~ −0.06]、P < 0.001、n = 172)(b)、PACC5の減少が遅く(β = 0.10 [0.05 ~ 0.16]、P < 0.001、n = 296)(c)、CDR-SOBの進行が遅い(β = −0.14 [−0.22 ~ −0.05]、P = 0.001、n = 296)(d)ことが示された。統計的有意性は両側t検定を使用して評価し、P < 0.05の場合、多重比較の調整なしで統計的に有意であると判断した。ベースラインの身体活動(1日あたりの平均歩数)とAβ負荷量は連続変数としてモデル化された。モデルの結果を視覚化するために、ベースラインの身体活動の低さと高さ、および(タウ、PACC5、CDR-SOB モデルの場合)ベースラインの Aβ 負荷の低さと高さの代表レベルに基づく推定軌道が示され、誤差帯域は推定軌道の 95% 信頼区間を表しています。身体活動の低さと高さは、平均(低、1 日 2,800 歩、高、1 日 8,700 歩)に対する相対的な -1 および +1 sd で表されます。Aβ の低さと高さは、説明のために、それぞれ Aβ 陰性(PiB PVC-DVR = 1.17)および Aβ 陽性(PiB PVC-DVR = 1.85)の参加者の平均 Aβ 負荷で表されます。それぞれの統計モデルについて、2.5 年ごとのセグメントに縦断的データを提供する参加者の数は、拡張データ表5にまとめられています。 a、b、ITC タウ、PACC5 ( a ) および CDR-SOB ( b ) の個々の傾きは、調整された媒介解析 ( n = 172; 縦断的なタウおよび認知データの両方を有する参加者) の線形混合効果モデルから抽出されました。身体活動 (1 日あたりの平均歩数) を予測因子、ITC タウの傾きを媒介変数、PACC5 または CDR-SOB の傾きを結果としてモデル化しました。身体活動と Aβ 負荷量は両方とも媒介モデルで連続変数としてモデル化されました。調整解析では、Aβ 負荷量の低レベルと高レベルは、それぞれ Aβ 陰性 (PiB PVC-DVR = 1.17) および Aβ 陽性 (PiB PVC-DVR = 1.85) の参加者の平均 Aβ 負荷量で表されました。統計的検定は、10,000回のシミュレーションに基づく準ベイジアンモンテカルロ法を用いて実施され、推定値と95%信頼区間を算出した。両側検定でP < 0.05の場合、多重比較の調整なしで統計的に有意と判断された。結果は、ベースラインのAβ負荷レベルが高い場合、ITCタウ蓄積の遅延が、身体活動の増加とPACC5の低下の遅延との関連を完全に媒介し(β = 0.59 [0.32 ~ 0.91]、P < 0.001、84%が媒介)、身体活動の増加とCDR-SOBの進行の遅延との関連を部分的に媒介することを示した(β = −0.43 [−0.71 ~ −0.20]、P < 0.001、40%が媒介)(b)。ベースラインのAβ負荷量が低かった被験者では、PACC5の低下(総効果:β = 0.03 [-0.27 ~ 0.31]、P = 0.85;媒介効果:β = -0.002 [-0.16 ~ 0.15]、P = 0.98)およびCDR-SOBの進行(総効果:β = 0.05 [-0.28 ~ 0.37]、P = 0.75;媒介効果:β = 0.001 [-0.11 ~ 0.12]、P = 0.98)に対する身体活動の有意な全体的効果および媒介効果は認められなかった。エラーバーは、推定された媒介効果、直接効果、および全体的効果の95%信頼区間を表す。

a、b、ITC タウ、PACC5 ( a ) および CDR-SOB ( b ) の個々の傾きは、調整された媒介解析 ( n = 172; 縦断的なタウおよび認知データの両方を有する参加者) の線形混合効果モデルから抽出されました。身体活動 (1 日あたりの平均歩数) を予測因子、ITC タウの傾きを媒介変数、PACC5 または CDR-SOB の傾きを結果としてモデル化しました。身体活動と Aβ 負荷量は両方とも媒介モデルで連続変数としてモデル化されました。調整解析では、Aβ 負荷量の低レベルと高レベルは、それぞれ Aβ 陰性 (PiB PVC-DVR = 1.17) および Aβ 陽性 (PiB PVC-DVR = 1.85) の参加者の平均 Aβ 負荷量で表されました。統計的検定は、10,000回のシミュレーションに基づく準ベイジアンモンテカルロ法を用いて実施され、推定値と95%信頼区間を算出した。両側検定でP < 0.05の場合、多重比較の調整なしで統計的に有意と判断された。結果は、ベースラインのAβ負荷レベルが高い場合、ITCタウ蓄積の遅延が、身体活動の増加とPACC5の低下の遅延との関連を完全に媒介し(β = 0.59 [0.32 ~ 0.91]、P < 0.001、84%が媒介)、身体活動の増加とCDR-SOBの進行の遅延との関連を部分的に媒介することを示した(β = −0.43 [−0.71 ~ −0.20]、P < 0.001、40%が媒介)(b)。ベースラインのAβ負荷量が低かった被験者では、PACC5の低下(総効果:β = 0.03 [-0.27 ~ 0.31]、P = 0.85;媒介効果:β = -0.002 [-0.16 ~ 0.15]、P = 0.98)およびCDR-SOBの進行(総効果:β = 0.05 [-0.28 ~ 0.37]、P = 0.75;媒介効果:β = 0.001 [-0.11 ~ 0.12]、P = 0.98)に対する身体活動の有意な全体的効果および媒介効果は認められなかった。エラーバーは、推定された媒介効果、直接効果、および全体的効果の95%信頼区間を表す。 a – c、ITC タウ ( n = 172) ( a )、PACC5 ( b )、CDR-SOB ( c ) について抽出した傾き (PACC5 および CDR-SOB、n = 296) を使用して、線形回帰モデルによりベースラインの身体活動レベル (順序) と Aβ 負荷量 (連続) の相互作用効果を調べました。身体活動レベル (順序) は、非活動 (≤3,000 歩)、低活動 (3,001–5,000 歩)、中活動 (5,001–7,500 歩)、活動 (≥7,501 歩) と定義されました。タウ、PACC5、CDR-SOB 解析に含まれる各身体活動サブグループの人数は、拡張データ表1にまとめられています。Aβ 負荷量は連続変数としてモデル化されました。説明のために、低 Aβ および高 Aβ は、それぞれ Aβ 陰性 (PiB PVC-DVR = 1.17) および Aβ 陽性 (PiB PVC-DVR = 1.85) の参加者の平均 Aβ 負荷量で表されます。エラー バーは、低 Aβ 負荷量および高 Aβ 負荷量の代表的なレベルにおける身体活動レベルがタウおよび認知機能の傾きに及ぼす推定影響の 95% 信頼区間を表します。結果は、ベースライン Aβではタウ蓄積および認知機能低下がさらに緩和され、活動的なグループ (7,501 歩/日以上) でも同様の速度でした。

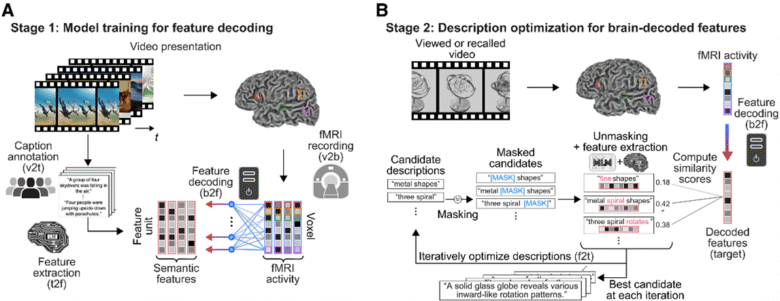

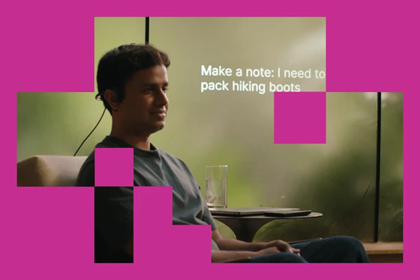

a – c、ITC タウ ( n = 172) ( a )、PACC5 ( b )、CDR-SOB ( c ) について抽出した傾き (PACC5 および CDR-SOB、n = 296) を使用して、線形回帰モデルによりベースラインの身体活動レベル (順序) と Aβ 負荷量 (連続) の相互作用効果を調べました。身体活動レベル (順序) は、非活動 (≤3,000 歩)、低活動 (3,001–5,000 歩)、中活動 (5,001–7,500 歩)、活動 (≥7,501 歩) と定義されました。タウ、PACC5、CDR-SOB 解析に含まれる各身体活動サブグループの人数は、拡張データ表1にまとめられています。Aβ 負荷量は連続変数としてモデル化されました。説明のために、低 Aβ および高 Aβ は、それぞれ Aβ 陰性 (PiB PVC-DVR = 1.17) および Aβ 陽性 (PiB PVC-DVR = 1.85) の参加者の平均 Aβ 負荷量で表されます。エラー バーは、低 Aβ 負荷量および高 Aβ 負荷量の代表的なレベルにおける身体活動レベルがタウおよび認知機能の傾きに及ぼす推定影響の 95% 信頼区間を表します。結果は、ベースライン Aβではタウ蓄積および認知機能低下がさらに緩和され、活動的なグループ (7,501 歩/日以上) でも同様の速度でした。 私たちの方法は 2 段階から構成されています。( A ) まず線形デコード モデルをトレーニングし、各被験者がビデオを視聴中に測定された全脳 fMRI 活動を、LM (凍結) を使用してビデオのキャプションの意味特徴にデコードします。( B ) 次に、これらのモデルを使用して、新しいビデオ刺激またはそれらのビデオの想起に基づくメンタル イメージによって誘発される脳活動をデコードし、マスク言語モデリング (MLM; 凍結) 用に事前トレーニングされた別の LM を活用して、単語の置き換えと補間によって脳でデコードされた特徴と特徴を一致させることで、候補の説明を反復的に最適化しました。最適化は、マスキング、アンマスキング、および候補選択の 3 段階から構成されています。マスキング中は、単語をマスクに置き換えるか、候補の単語シーケンスにマスクを補間することにより、ランダムにマスクを適用しました。アンマスキング中は、MLM モデルが周囲の単語のコンテキストに基づいてマスクされた候補のマスクを埋めて新しい候補を作成しました。候補選択の過程で、特徴抽出に LM を使用して、すべての新規および元の候補の意味的特徴を計算しました。次に、それらの候補特徴と対象の脳でデコードされた特徴との類似性を評価し、さらなる最適化を行うための最上位の候補を選択しました。最適化プロセスは、記述生成に対する事前の仮定を組み込まないように、非情報語 (“”) から開始され、100 回繰り返されました。モデルとパラメータ検証の詳細については、図 S2 を参照してください。各変換プロセス (例: v2t および b2f) は、表 1にまとめられている変換 ID に対応しています。v2t、ビデオからテキスト、t2f、テキストから特徴、v2b、ビデオから脳、b2f、脳から特徴、f2t、特徴からテキスト。著作権の制限により、本論文では、実験で使用された実際のビデオ フレームを模式図に置き換えています。これらの図の生成方法の詳細については、「材料と方法」を参照してください。

私たちの方法は 2 段階から構成されています。( A ) まず線形デコード モデルをトレーニングし、各被験者がビデオを視聴中に測定された全脳 fMRI 活動を、LM (凍結) を使用してビデオのキャプションの意味特徴にデコードします。( B ) 次に、これらのモデルを使用して、新しいビデオ刺激またはそれらのビデオの想起に基づくメンタル イメージによって誘発される脳活動をデコードし、マスク言語モデリング (MLM; 凍結) 用に事前トレーニングされた別の LM を活用して、単語の置き換えと補間によって脳でデコードされた特徴と特徴を一致させることで、候補の説明を反復的に最適化しました。最適化は、マスキング、アンマスキング、および候補選択の 3 段階から構成されています。マスキング中は、単語をマスクに置き換えるか、候補の単語シーケンスにマスクを補間することにより、ランダムにマスクを適用しました。アンマスキング中は、MLM モデルが周囲の単語のコンテキストに基づいてマスクされた候補のマスクを埋めて新しい候補を作成しました。候補選択の過程で、特徴抽出に LM を使用して、すべての新規および元の候補の意味的特徴を計算しました。次に、それらの候補特徴と対象の脳でデコードされた特徴との類似性を評価し、さらなる最適化を行うための最上位の候補を選択しました。最適化プロセスは、記述生成に対する事前の仮定を組み込まないように、非情報語 (“”) から開始され、100 回繰り返されました。モデルとパラメータ検証の詳細については、図 S2 を参照してください。各変換プロセス (例: v2t および b2f) は、表 1にまとめられている変換 ID に対応しています。v2t、ビデオからテキスト、t2f、テキストから特徴、v2b、ビデオから脳、b2f、脳から特徴、f2t、特徴からテキスト。著作権の制限により、本論文では、実験で使用された実際のビデオ フレームを模式図に置き換えています。これらの図の生成方法の詳細については、「材料と方法」を参照してください。

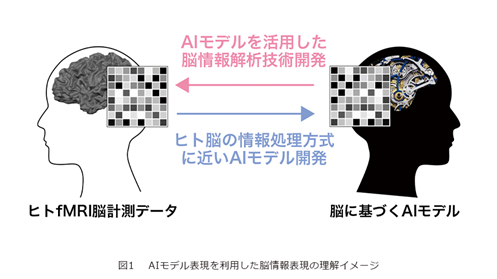

機能的磁気共鳴画像法は、脳の活動を非侵襲的に調べる方法です。クレジット:国立精神衛生研究所/国立衛生研究所/SPL

機能的磁気共鳴画像法は、脳の活動を非侵襲的に調べる方法です。クレジット:国立精神衛生研究所/国立衛生研究所/SPL

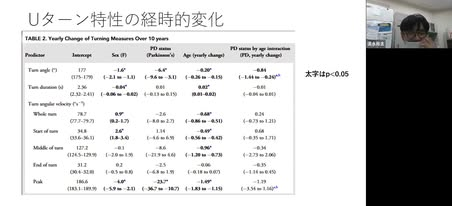

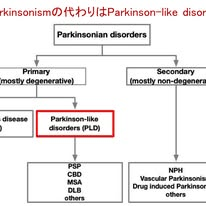

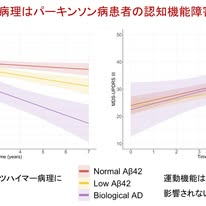

今週のオンライン抄読会です.今回は初期研修医の清水裕太先生の発表です.とても面白い論文を分かりやすく紹介してくださいました.ドイツ・テュービンゲン大学のTREND研究グループがAnnals of Neurology誌に発表したもので,歩行中の方向転換動作の低下がパーキンソン病の発症約8.8年前から現れることを報告したものです.50歳以上の地域住民1051名を10年間追跡し,23人がパーキンソン病を発症.腰部に装着した慣性センサーで1分間の歩行を解析した結果,方向転換時のピーク角速度が遅い人ほど将来的にPDを発症するリスクが高いことが示されました.つまり診断の8.8年前からUターンが遅くなっているということです.この研究では,α-synucleinシード増幅アッセイが発症10年前に陽性化すること【Kluge et al., Mov Disord, 2024】,歩行の変動性や非対称性が発症4〜5年前から変化すること【Din et al., Ann Neurol, 2019】も示しているようです.神経変性疾患を発症前に見出す「プレクリニカル診断」時代の到来を予感させる研究です.

今週のオンライン抄読会です.今回は初期研修医の清水裕太先生の発表です.とても面白い論文を分かりやすく紹介してくださいました.ドイツ・テュービンゲン大学のTREND研究グループがAnnals of Neurology誌に発表したもので,歩行中の方向転換動作の低下がパーキンソン病の発症約8.8年前から現れることを報告したものです.50歳以上の地域住民1051名を10年間追跡し,23人がパーキンソン病を発症.腰部に装着した慣性センサーで1分間の歩行を解析した結果,方向転換時のピーク角速度が遅い人ほど将来的にPDを発症するリスクが高いことが示されました.つまり診断の8.8年前からUターンが遅くなっているということです.この研究では,α-synucleinシード増幅アッセイが発症10年前に陽性化すること【Kluge et al., Mov Disord, 2024】,歩行の変動性や非対称性が発症4〜5年前から変化すること【Din et al., Ann Neurol, 2019】も示しているようです.神経変性疾患を発症前に見出す「プレクリニカル診断」時代の到来を予感させる研究です. 疲労(fatigue)は,多発性硬化症(MS),パーキンソン病(PD),アルツハイマー病(AD),脳卒中,自己免疫疾患,さらには感染後症候群など,あらゆる疾患に共通してみられる症候です.それは単なる「疲れ」ではなく,生活の質を著しく損ない,就労や社会参加にも深く影響します.臨床現場でも「疲労」という言葉は頻繁に登場しますが,その定義や評価法は統一されておらず,診断も治療も難しいのが現状です.Nature Reviews Neurology誌の総説はこの問題に対して分かりやすい解説をしており,著者らは疲労を神経疾患だけでなく非神経疾患も含めて横断的に理解しうる「統合的モデル」として再構築しています.

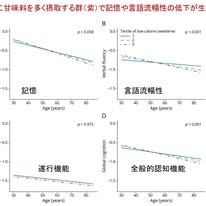

疲労(fatigue)は,多発性硬化症(MS),パーキンソン病(PD),アルツハイマー病(AD),脳卒中,自己免疫疾患,さらには感染後症候群など,あらゆる疾患に共通してみられる症候です.それは単なる「疲れ」ではなく,生活の質を著しく損ない,就労や社会参加にも深く影響します.臨床現場でも「疲労」という言葉は頻繁に登場しますが,その定義や評価法は統一されておらず,診断も治療も難しいのが現状です.Nature Reviews Neurology誌の総説はこの問題に対して分かりやすい解説をしており,著者らは疲労を神経疾患だけでなく非神経疾患も含めて横断的に理解しうる「統合的モデル」として再構築しています. 人工甘味料を「糖質オフ」として日常的に利用する人は多いと思いますが,その長期的な影響については十分に理解されていません.Neurology誌に人工甘味料の多量摂取が中年期からの認知機能低下を加速させる可能性が報告されています.ブラジルの公務員を対象とする大規模前向きコホート「ELSA-Brasil」研究に基づくものです.

人工甘味料を「糖質オフ」として日常的に利用する人は多いと思いますが,その長期的な影響については十分に理解されていません.Neurology誌に人工甘味料の多量摂取が中年期からの認知機能低下を加速させる可能性が報告されています.ブラジルの公務員を対象とする大規模前向きコホート「ELSA-Brasil」研究に基づくものです. 昨日,第43回日本神経治療学会@熊本にて,標題のシンポジウムを企画させていただきました.多くの先生方にご参加いただき,医療の根幹に関わる臨床倫理的問題について,率直で深い議論が交わされました.

昨日,第43回日本神経治療学会@熊本にて,標題のシンポジウムを企画させていただきました.多くの先生方にご参加いただき,医療の根幹に関わる臨床倫理的問題について,率直で深い議論が交わされました. ヒトペギウイルス(HPgV)は,フラビウイルス科に属する一本鎖RNAウイルスです.血液・性的接触・母子間などで感染しますが,多くの感染者は無症状のまま経過します.血中で持続的に存在することがありますが,これまで「病原性が低いウイルス」と考えられてきました.しかし近年,先日のHBV脳炎でご紹介したように次世代シーケンス(mNGS)が診断目的に導入され,一部の症例で中枢神経系や免疫応答に影響を及ぼしうることが報告されはじめています.病態としては,ウイルスそのものの直接的な神経感染に加えて,免疫反応を介した病態への関与も注目されています.最近,HPgVの関連した神経疾患について興味深い論文が2つ報告されています.

ヒトペギウイルス(HPgV)は,フラビウイルス科に属する一本鎖RNAウイルスです.血液・性的接触・母子間などで感染しますが,多くの感染者は無症状のまま経過します.血中で持続的に存在することがありますが,これまで「病原性が低いウイルス」と考えられてきました.しかし近年,先日のHBV脳炎でご紹介したように次世代シーケンス(mNGS)が診断目的に導入され,一部の症例で中枢神経系や免疫応答に影響を及ぼしうることが報告されはじめています.病態としては,ウイルスそのものの直接的な神経感染に加えて,免疫反応を介した病態への関与も注目されています.最近,HPgVの関連した神経疾患について興味深い論文が2つ報告されています. 話題になっている『見えない死神 原発不明がん,百六十日の記録(https://amzn.to/4nKMUo2)』を拝読しました.書評家で作家の東えりかさんが,原発巣が特定できない「原発不明がん(Cancer of unknown primary;右図)」のために亡くなられた夫・東保雄さんの160日間の闘病を記録したノンフィクションです.

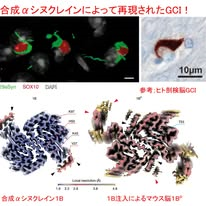

話題になっている『見えない死神 原発不明がん,百六十日の記録(https://amzn.to/4nKMUo2)』を拝読しました.書評家で作家の東えりかさんが,原発巣が特定できない「原発不明がん(Cancer of unknown primary;右図)」のために亡くなられた夫・東保雄さんの160日間の闘病を記録したノンフィクションです. 多系統萎縮症(MSA)は,グリア細胞質封入体(glial cytoplasmic inclusion:GCI)を病理学的特徴とする神経変性疾患です.今回,スイスやフランスの国際共同チームは,組換えヒトαシヌクレインから作製した合成線維「1B」がマウス脳内で自己複製し,MSA様の病理を再現することをNature誌に報告しました.この成果は,ノーベル賞受賞者スタンレー・プルシナー教授が2013年に提唱した「MSAはαシヌクレインによるプリオン病である」という仮説をほぼ裏づけたものといえます.

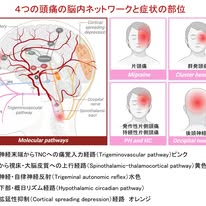

多系統萎縮症(MSA)は,グリア細胞質封入体(glial cytoplasmic inclusion:GCI)を病理学的特徴とする神経変性疾患です.今回,スイスやフランスの国際共同チームは,組換えヒトαシヌクレインから作製した合成線維「1B」がマウス脳内で自己複製し,MSA様の病理を再現することをNature誌に報告しました.この成果は,ノーベル賞受賞者スタンレー・プルシナー教授が2013年に提唱した「MSAはαシヌクレインによるプリオン病である」という仮説をほぼ裏づけたものといえます. 片頭痛はBlauによると予兆期,前兆期,頭痛期,回復期に分けられます.つまり患者さんは頭痛発作が始まる前から体調のさまざまな変化を経験します.しかしその全貌や症状がどれほどの時間差をもって頭痛に先行するのかは,十分に解明されていませんでした.今回ご紹介するHeadache誌の論文は,米国神経学会のポッドキャスト「Neurology Minute」でも紹介されている注目論文で,今まで見たことのいない図(図上)が書かれていて,今後の頭痛診療へのインパクトが大きいのではないかと思いました.

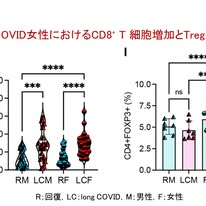

片頭痛はBlauによると予兆期,前兆期,頭痛期,回復期に分けられます.つまり患者さんは頭痛発作が始まる前から体調のさまざまな変化を経験します.しかしその全貌や症状がどれほどの時間差をもって頭痛に先行するのかは,十分に解明されていませんでした.今回ご紹介するHeadache誌の論文は,米国神経学会のポッドキャスト「Neurology Minute」でも紹介されている注目論文で,今まで見たことのいない図(図上)が書かれていて,今後の頭痛診療へのインパクトが大きいのではないかと思いました. 今回のキーワードは,Long COVIDは女性で免疫異常が顕著で制御性 T 細胞(Treg)も低下する,Long COVIDの認知症状に対する3つの介入はいずれも明確な効果なし,2024–2025年版COVID-19ワクチン接種は重症化リスクを大きく減らす,です.

今回のキーワードは,Long COVIDは女性で免疫異常が顕著で制御性 T 細胞(Treg)も低下する,Long COVIDの認知症状に対する3つの介入はいずれも明確な効果なし,2024–2025年版COVID-19ワクチン接種は重症化リスクを大きく減らす,です. 日本神経学会学術大会のシャルコーシンポジウム,およびパリで開催されたシャルコー生誕200年記念式典にて講演させていただいた,シャルコー先生の晩年の弟子で,日本神経学の黎明期を切り開いた三浦謹之助先生について,岩田誠先生と共著でまとめた論文を,Journal of the History of the Neurosciences誌に掲載いただきました.

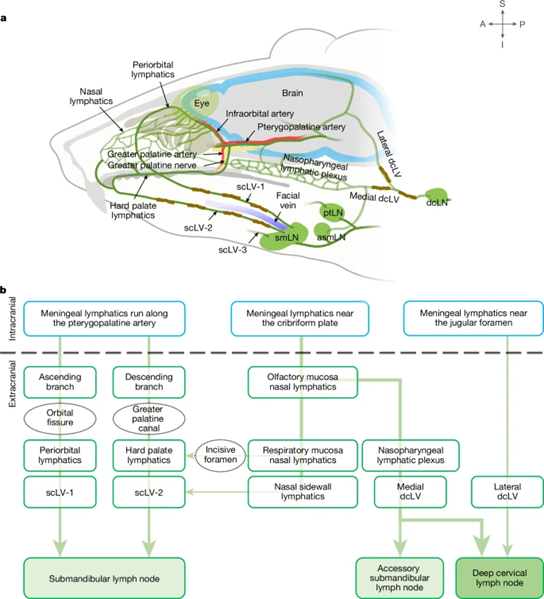

日本神経学会学術大会のシャルコーシンポジウム,およびパリで開催されたシャルコー生誕200年記念式典にて講演させていただいた,シャルコー先生の晩年の弟子で,日本神経学の黎明期を切り開いた三浦謹之助先生について,岩田誠先生と共著でまとめた論文を,Journal of the History of the Neurosciences誌に掲載いただきました. 6月に「顔のマッサージで認知症予防ができる!?リンパに流す脳クリアランス療法の夜明け」というブログを書きましたが,その際に脳脊髄液の排出経路として,頭蓋底から頸部リンパ節へと至るリンパ管ネットワークが注目されていることに触れました.顔面のマッサージ刺激でリンパ流が促進され,脳の老廃物クリアランスが改善するというマウスおよびサルの知見は,神経変性疾患への応用可能性を示唆するものでした.

6月に「顔のマッサージで認知症予防ができる!?リンパに流す脳クリアランス療法の夜明け」というブログを書きましたが,その際に脳脊髄液の排出経路として,頭蓋底から頸部リンパ節へと至るリンパ管ネットワークが注目されていることに触れました.顔面のマッサージ刺激でリンパ流が促進され,脳の老廃物クリアランスが改善するというマウスおよびサルの知見は,神経変性疾患への応用可能性を示唆するものでした. 2024年3月に「アルツハイマー病脳の血管で生じている変化を初めて見て驚く!」というブログを書きました.アミロイドβが沈着した脳血管では血管平滑筋細胞が失われ,その結果,血管の硬化,狭窄と血管腔拡張・動脈瘤化,Aβリングの崩壊と破片の拡散,破裂が生じていました(図1).

2024年3月に「アルツハイマー病脳の血管で生じている変化を初めて見て驚く!」というブログを書きました.アミロイドβが沈着した脳血管では血管平滑筋細胞が失われ,その結果,血管の硬化,狭窄と血管腔拡張・動脈瘤化,Aβリングの崩壊と破片の拡散,破裂が生じていました(図1). 第44回日本認知症学会学術集会(大会長:池内健先生,新潟)において,「新しい認知症危険因子としてのウイルス感染症」をテーマとしたシンポジウムを企画させていただきました.これまで本学会で十分に議論されてこなかったホットトピックスであったこともあり,会場には立ち見が出るほど多くの先生方にお集まりいただき,入室をあきらめる先生が出るほどの盛況となりました.

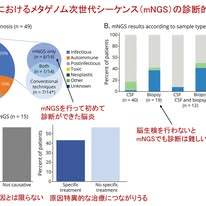

第44回日本認知症学会学術集会(大会長:池内健先生,新潟)において,「新しい認知症危険因子としてのウイルス感染症」をテーマとしたシンポジウムを企画させていただきました.これまで本学会で十分に議論されてこなかったホットトピックスであったこともあり,会場には立ち見が出るほど多くの先生方にお集まりいただき,入室をあきらめる先生が出るほどの盛況となりました. 脳炎の診療は,原因となる細菌やウイルスを調べるためのPCR検査「FilmArray」の導入で大きく向上しましたが,それでも原因が分からない脳炎を経験します.とくに免疫不全を背景に急速に悪化する重症脳炎の場合,原因がわからないと適切な治療ができません.そこで期待されているのがメタゲノム次世代シーケンス(metagenomic next-generation sequencing;mNGS)です.

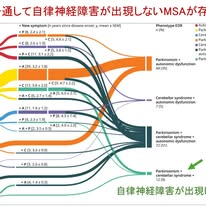

脳炎の診療は,原因となる細菌やウイルスを調べるためのPCR検査「FilmArray」の導入で大きく向上しましたが,それでも原因が分からない脳炎を経験します.とくに免疫不全を背景に急速に悪化する重症脳炎の場合,原因がわからないと適切な治療ができません.そこで期待されているのがメタゲノム次世代シーケンス(metagenomic next-generation sequencing;mNGS)です. 多系統萎縮症(MSA)は,パーキンソニズム,小脳性運動失調,自律神経障害という3つの症候が複合的に進行するαシヌクレイノパチーです.従来は自律神経障害が診断の中心に置かれていましたが,2022年に提案された新しいMovement Disorder Society(MDS)基準では,運動症状(パーキンソニズム,小脳性運動失調)のみでもMSAを臨床的に疑うことが可能になりました.今回取り上げるNeurology誌の論文は,この「自律神経障害を欠くMSA」という新しい臨床概念の妥当性を,剖検例140例(!)を用いて検証した重要な国際多施設共同研究です.

多系統萎縮症(MSA)は,パーキンソニズム,小脳性運動失調,自律神経障害という3つの症候が複合的に進行するαシヌクレイノパチーです.従来は自律神経障害が診断の中心に置かれていましたが,2022年に提案された新しいMovement Disorder Society(MDS)基準では,運動症状(パーキンソニズム,小脳性運動失調)のみでもMSAを臨床的に疑うことが可能になりました.今回取り上げるNeurology誌の論文は,この「自律神経障害を欠くMSA」という新しい臨床概念の妥当性を,剖検例140例(!)を用いて検証した重要な国際多施設共同研究です. 本日,11月29日は,敬愛するジャン=マルタン・シャルコー先生(Jean-Martin Charcot,1825–1893)の誕生日です.彼の生誕200年を迎えた今年は,世界各地で記念のシンポジウムや展示会が開催されました.Lancet Neurology誌 に掲載されたChristopher G Goetz教授の小論文でも,シャルコー自身が好んで用いた「Si je ne me trompe pas(もし私が間違っていなければ)」という言葉を手がかりに,現代の神経学においても揺るがない彼らの3つの柱が紹介されています.

本日,11月29日は,敬愛するジャン=マルタン・シャルコー先生(Jean-Martin Charcot,1825–1893)の誕生日です.彼の生誕200年を迎えた今年は,世界各地で記念のシンポジウムや展示会が開催されました.Lancet Neurology誌 に掲載されたChristopher G Goetz教授の小論文でも,シャルコー自身が好んで用いた「Si je ne me trompe pas(もし私が間違っていなければ)」という言葉を手がかりに,現代の神経学においても揺るがない彼らの3つの柱が紹介されています. 第13回日本難病医療ネットワーク学会学術集会(大会長:漆谷真・滋賀医科大学教授)にて、標題のシンポジウムの座長を荻野美恵子先生とともに務めさせていただきました。

第13回日本難病医療ネットワーク学会学術集会(大会長:漆谷真・滋賀医科大学教授)にて、標題のシンポジウムの座長を荻野美恵子先生とともに務めさせていただきました。 【ヨガストレッチ &靴のはきかた】 2025/9/30 猛暑でできなかった振替分を実施 特別プログラムは 「ヨガストレッチ」 今の時期に とっても気持ちがいいです 自然の中で手足を 伸ばして〜 最幸 その後の靴の履き方復習です 知っていても疎かになりやすい! もう一度初心に戻りましょう〜 靴も足にピッタリついて ウォーキングは軽いかる〜い 足どり颯爽 いい感じです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #ヨガストレッチ #靴の選び方 #靴の履き方 #靴紐の結び方 #速歩

【ヨガストレッチ &靴のはきかた】 2025/9/30 猛暑でできなかった振替分を実施 特別プログラムは 「ヨガストレッチ」 今の時期に とっても気持ちがいいです 自然の中で手足を 伸ばして〜 最幸 その後の靴の履き方復習です 知っていても疎かになりやすい! もう一度初心に戻りましょう〜 靴も足にピッタリついて ウォーキングは軽いかる〜い 足どり颯爽 いい感じです #船橋ウォーキングソサイエティ #美姿勢ウォーキング #ヨガストレッチ #靴の選び方 #靴の履き方 #靴紐の結び方 #速歩 秋晴れ☀️ 秋色を楽しみながらP.ウォーキング まだまだ昼間は暑いくらいです 明日から渋谷教室3学期が始まります ガンバロー👊✨